Johannes Betlem

06.02.1916 Ц 19.01.2007

Ich wurde 1916 in Estland in die Familie eines Bauern hineingeboren. Mein Vater arbeitete viel, um zwei kleine Einzelgehöfte in Raasiku erwerben zu können. Die Höfe wurden auf Kredit gekauft, deswegen gab es um die Zahlung der Raten und Zinsen viele Sorgen.

Die Sowjetmacht unternahm zahlreiche Anstrengungen, um die gut entwickelten estnischen Bauernhöfe zu vernichten. So wurden auch die beiden Höfe des Vaters mit verschiedenen Verpflichtungen und hohen zusätzlichen Steuern belegt. die ständig weiter anstiegen. Viele Einzelhof-Besitzer wurden zu Kulaken (Großbauern; Anm. d. Übers.) erklärt, und die Steuern für Kulaken waren unüberwindlich.

1940 nahm ich aus Angst vor der Zwangsmobilisierung eine Arbeit bei der Raasikowsker militarisierten Nachrichtenabteilung an. Tagsüber war ich dort tätig, abends und nachts Ц auf meinem Hof. Meine beiden Bauernhöfe waren zwar nur klein, aber sie lagen ziemlich weit voneinander entfernt. Deswegen schaffte ich es nicht, die anfallende Arbeit auf beiden Höfen zu verrichten; infolgedessen übergab ich den Einzelhof Oje zur kostenfreien Pacht an einen anderen Einzelbauern.

1944 starb mein Patenonkel, der lange Zeit als Küster und Organist in unserer Charju-Janinsker Kirche tätig gewesen war, und von da an gab es in unserem Pastorat keinen Organisten mehr. Da ich ihn jedoch oft vertreten hatte, wurde ich vorübergehend mit dieser Aufgabe betraut. 1946 kehrte Pastor Alfred Tooming nach seinem Dienst in der Roten Armee zurück und bot mir einen ständigen Arbeitsplatz als Küster und Organist an. Bei der Kirche gab es ein unbewohntes Haus für den Küster, welches allerdings eine umfangreiche Renovierung nötig hatte. Meine Frau Helma und ich renovierten es mit unseren eigenen Mitteln. In den Nachkriegsjahren war es äußerst schwierig, Farbe, Pappe, Tapeten, Leim und andere Baumaterialien zu beschaffen; man konnte sie allenfalls gegen Lebensmittel eintauschen, aber der Wunsch, sein eigenes Haus zu besitzen, war so groß, dass wir es genau so machten.

1946 siedelten wir in das renovierte Haus um. Man kann bereits vermuten, dass wir die Arbeit auf dem eigenen Gehöft aufgeben mussten. Dafür gaben sie uns hier zu meiner Verfügung ein 8 Hektar großes Stück Gemeindeland. Wir schafften uns eine Kuh, einen Bullen, Kälbchen und zwei Pferde an. Da es dem Pastor an einem Pferd fehlte, lieh ich ihm mein zweites. Auf diese Weise bearbeiteten wir gemeinsam das Gemeindeland. Meine Frau und ich freuten uns sehr über das neue Haus, aber es gab im Haushalt und auch auf dem Hof jede Menge Arbeit Ц und unser Sohn Johan war erst wenige Monate alt. Zum Glück half uns unsere schon betagte Großtante aus Tallinn, die gern bereit war, sich um unseren Sohn zu kümmern.

Mit meinem Pferd habe ich auch weiter für die Fernmeldeabteilung gearbeitet. Wenn ich Überstunden geleistet hatte, erhielt ich gelegentlich ein paar zusätzliche freie Tage bewilligt, und die nutzt ich für die Errichtung eines neuen Lattenzauns und Tors. Junge arbeitende Hände, der verstärkte Wunsch und das Bestreben nach einem besseren Leben können eine Menge vollbringen!

Die Hälfte des Ernteertrags nahm ich für mich selber. Meinen Anteil an Heu, Getreide und Obst brachten wir ins Pastorat, das Heu und Getreide lagerten wir in dem alten, überdachten Schuppen des Pastorenhauses, in dem die Ernteerträge auch der anderen Pastorat-Mitarbeiter aufbewahrt wurden. Das Gebäude war ziemlich groß, dort wurde die Ernte auch verarbeitet. Bis zum Herbst reparierte ich sämtliche Kornkästen des Speichers, die Ernte des Jahres 1946 fiel reichlich aus, Getreide war mehr als genug vorhanden.

Arbeitete ich alltags als Nachrichtensoldat auf meinem Grundstück, so war ich an den Sonn- und Kirchenfeiertagen in der Kirche beschäftigt. Ich begriff die große Bedeutung des Dienstes, und die Erfüllung dieser Aufgaben bereitete mir Vergnügen und Freude. Weil zu der damaligen Zeit der Samstag ein Werktag war, konnten Beerdigungen auch während der Arbeitszeit stattfinden, genau so wie Konfirmationen von Jugendlichen. Ich lehrte sie, kirchliche Chorlieder und Choräle zu singen. Außerdem leitete ich den Kirchenchor, in dem etwa dreißig Personen mitsangen. Damals lebten in Raasiku noch Menschen, die gern geistliche Lieder singen wollten und abends eifrig in die Kirche kamen, um sie zu erlernen.

1946 war noch ein vergleichsweise ruhiges Jahr; in Raasiku gab es nur wenige Einwohner, die gegen die Kirche eingenommen waren, aber es tauchten bereits die ersten Anzeichen atheistischer Propaganda auf. Es kam zu Verhaftungen von Kirchenakteuren. Als ich davon erfuhr, empfand ich eine ständige Angst, besonders nachts, weil die Menschen vor allem während der Nacht verhaftet wurden, denn dunkle Mächte haben stets Furcht vor Tageslicht, und mehr noch Ц der lichten Erscheinung eines Geistlichen. Ich, ein von einem erfolgreichen Einzelgehöft zugereisten, fleißigen Menschen Ц und dazu noch einem Diener der Kirche Ц hatte da wohl einiges zu befürchten.

Dessen ungeachtet war ich, wie die meisten estnischen Männer und Frauen, mit Eifer in der Kirche, zu Hause und in der Fernmeldeabteilung tätig. Das Leben in meiner Familie war wunderbar, voller Liebe, Hoffnung und Glauben. Und so hätte es auch weiterhin bleiben können.

Die junge, hübsche, fleißige, geliebte Ehefrau, der heranwachsende Sohn Juhan, der schon als Zweijähriger immer mit mir zusammen war ; er trank seine Milch dort, wo Kühe gemolken wurden, saß neben mir, und an meinem Fahrrad war extra für ihn ein separater Sitz angebracht. Auch auf allen für die Heumahd verwendeten Geräten, gab es für ihn entsprechende Sitzgelegenheiten. Am 13. Oktober 1948 wurde der zweite Sohn Jaak geboren. Wir hatten so viel Freude, Glück, Hoffnung und Liebe.

Es kam das Jahr 1949 und mit ihm eine düstere Zeit: ringsumher waren Verhaftungen im Gange, die Herren der erfolgreichen Einzelgehöfte wurden zu Kulaken (Großbauern; Anm. de. Übers.) abgestempelt. Es herrschte allenthalben große angst vor der Zukunft. In der Dunkelheit der Nacht zum 25. März 1949 kamen sowjetische Soldaten und die sie begleitenden estnischen Deportierer und Informanden mit Lastwagen auf die Hofgelände der estnischen Gutshöfe gefahren. Die Menschen sprangen aus den Betten. Man gab ihnen etwas Zeit, um das Nötigste zusammen zu packen, dann transportierte man sie ab, ohne Rücksicht darauf, dass auch Alte, Kinder und Kranke unter ihnen waren. Es gibt keine Worte, um den ganzen Seelenschmerz und die Trauer der Menschen zu vermitteln, die gezwungen waren, ihr geliebtes Haus, ihren durch fleißiges Arbeiten nach und nach angeschafften Besitz im Stich zu lassen.

Meine Frau und ich hatten ebenfalls eine Vorahnung von dem Elend, was da auf uns zukommen sollte. Meine Frau übernachtete im Krankenhaus. Die schon ältliche Tante blieb mit den Söhnen zu Hause. Ich verbrachte die Nacht auf dem Heuboden. Fast die ganze Zeit lag ich wach, doch gegen Morgen schlief ich endlich ein. Ich erwachte, als ich hörte, dass Soldaten auf den Heuboden hinaufkletterten und anschließend mit Bajonetten das Heu durchbohrten. Ein Hieb ging mitten durch meine Wintermütze - ich war gezwungen, aus dem Heu hervor zu kriechen. Man versetzte mir einige Schläge mit dem Gewehrkolben in den Rücken und zwang mich vom Heuboden herunter zu klettern.

Für kurze Zeit gestatteten sie mir ins Haus zu gehen. Die Söhne schliefen. Ich stand an der Kinderwiege, und es gelang mir, unbemerkt meine Geldtasche darunter zu schieben, während die Soldaten sich suchend in den Zimmern herumtrieben. Meine Frau sagte später, dass der Haussuchung lediglich mein prächtiges schwedisches Rasiermesser zum Opfer fiel. Im Hof angekommen, gaben sie mir die Anweisung auf den Laster zu steigen, wobei sie mir versprachen, später noch einmal zum Haus zu fahren. Wir fuhren hinter den anderen her. Wäre ich nicht freiwillig aus dem Heu gekrochen, in dem ich mich versteckt hatte, dann hätten sie meine Söhne und deren betagte Kindermädchen abtransportiert, wie sie es vielerorts auch taten. Die Tatsache, dass die Soldaten geradewegs auf den Heuboden gestiegen waren, lässt den Gedanken zu, dass jemand von den neuen Einwohnern des kirchlichen Gutshofes wusste, wo ich übernachtete und dem Dorfrat darüber Mitteilung gemacht hatte. die Furcht davor, dass sie meine kleinen Söhne (Juhan war dreieinhalb Jahre, Jaak fünf Monate alt) fortbringen könnten, zwangen mich damals mich zu ergeben. Die alte Tante benachrichtigte sofort meine Frau über das Geschehene; sie kam nach Hause, um mir für die Fahrt Essen und andere unerlässliche Sachen einzupacken.

Wir fuhren hinter anderen Opfern in das Dorf Chaljawa Ц zum Gutshof Chagari. Der Gutsherr wurde nicht angetroffen, aber di anderen Familienmitglieder hatte man bereits abtransportiert. Auf dem Weg nach Paasiku-Jagala jagten sie vom Einzelgehöft Kernu die junge Mutter Anete Kern mit ihren beiden Kindern auf den Lastwagen. Der Vater der Kinder war schon vorher verhaftet worden. Noch einmal fuhren wir bei mir zu Hause vorbei, luden das Bündel auf. Ein letztes Mal umarmte ich meine Frau und meine Kinder, und, begleitet von ihrem Weinen, rollte der Lastwagen durch das vertraute Hoftor. Zu dieser Zeit fingen die Kirchenglocken an zu läuten, um die Kirchgänger zum sonntäglichen Gebet herbeizurufen. Unter dem Klang dieser Glocken war ich drei Jahre lang aus meinem eigenen, renovierten Küsterhaus zur Kirche hinüber gelaufen, um dem Allerhöchsten zu dienen. Heute transportierten sie mich unter dem Geläut derselben Glocken unter Zwang ins Unbekannte, unter der Aufsicht bewaffneter Soldaten und mit einer Seele, einem Herzen, die vor lauter Schmerz und Gram beinahe zerreißen wollten. Es war ein großes Glück, dass nur ich in der Liste derer stand, die deportiert werden sollten. Viel schlimmer wäre es gewesen, wenn wir uns zusammen mit den beiden kleinen Kindern hätten auf den Weg machen müssen; sie, ganz besonders Jaak, der noch ausschließlich Milch bekam, hätten Sibirien wohl nicht lebend erreicht.

Man brachte uns zur Station Kechra, wo ein Waggon auf uns wartete, der eigentlich für den Transport von Vieh gedacht war. Außerdem wurden zu dieser Bahnstation noch die letzten Menschen aus verschiedenen Ecken des Charjusker Landkreises gebracht Ц aus Anija, Peningi, Loksa, Leesi, Kyse. Genau kann ich mich nicht mehr erinnern, aber im Waggon müssen etwa 40 Personen gewesen sein: Alte, Kranke, Frauen und Kinder, aber es waren lediglich drei Männer darunter. In Kechra blieben wir den Sonntag und Montag über stehen. In der Nacht zum Dienstag hängten sie uns dann an den Zug mit Deportierten an, die aus Richtung Tallinn gekommen waren. Unsere Fahrt nach Sibirien begann.

^Vor der Abfahrt des Zuges überprüften sie noch einmal alle Jacken- und Mantelärmel. In meiner Manteltasche befand sich eine kleine Bibel Ц ein Geschenk von meinem Patenonkel Oswald Nessel zur Konfirmation. Der Soldat wusste natürlich nicht, was das für ein Buch war; zum Glück befand sich in unserem Waggon eine Frau mit drei Kindern aus Pikawere Ц Elise Lagle, die Russisch konnte, und mit ihrer Hilfe gelang es, dem Soldaten zu erklären, dass dies ein sehr nützliches Buch sei. Er dachte einen Moment nach, dann gab er mir das Buch zurück. Die Türen und Fenster des Waggons waren verschlossen. Es war verboten die Fensterläden zu öffnen. Als wir die Brücke über den Fluss Narwa überquerten, öffnete ich trotzdem einen der Fensterläden ein kleines Stückchen. Bald darauf passierten wir die Grenze Estlands. Bald tauchte ein anderes Bild vor uns auf Ц große, öde Ebenen, vereinzelte Wäldchen, und dazwischen die armseligen kleinen Häuschen der Kolchosbauern. Selten sah man auf den Straßen Wanderer Ц Kolchosbauern auf russischen Fuhrwerken, die sich sehr von den estnischen unterschieden, und auch die Pferde sahen ganz anders aus. Das Bild, welches wir dort sahen, entsprach ganz und gar nicht dem von den Kommunisten propagierten Leben in einem sozialistischen Land.

Wir fuhren bis zum Bahnknotenpunkt an der Station Wologda. In Wologda verzweigt sich die Bahnlinie: sie führt nach Norden; wir hatten Angst, dass uns auch unser Weg dorthin führen sollte, weil gerade dort sich große Lager und alle möglichen Bergwerke und Schachtanlagen befanden. Dort würden Hunger und Kälte unsere ersten ДFreundeУ sein. Erleichtert atmeten wir auf, als wir begriffen, dass unser Zug gen Osten fuhr.

Ein- oder zweimal am Tag hielt der Zug an einem Bahnhof, wo man uns mit Brot und einer warmen, sehr gutem Suppe verpflegte. Man konnte auch Lebensmittel kaufen; die Ortseinwohner wussten, dass ein Zug mit Menschen eintreffen würde. In unserem Waggon waren Dorfbewohner versammelte, die alle ihr Brot, Fleisch und andere ländliche Produkte mit sich führten. Und da wir heißes Wasser bekamen, bestand keine Notwendigkeit, Nahrungsmittel käuflich zu erwerben; wir sparten vielmehr unser Geld, denn niemand wusste, was vor uns lag.

In der Mitte des Waggons stand ein gusseiserner Ofen. An den Bahnhöfen kauften wir Kohle, Frauen und Kinder konnten sich wärmen. Die Männer besaßen Mäntel aus Schafspelzen, und so froren wir nicht. Im Waggon standen zweistöckige Holzpritschen, auf denen wir in unseren Mänteln und Pelzen schliefen, nachdem wir eine Decke untergelegt und uns die Bündel mit unseren Sachen unter den Kopf gelegt hatten. So verbrachten wir vierzehn Nächte.

Für unsere natürliche Notdurft gab es im Waggon einen Eimer, der während der fahrt durch das Fenster geleert wurde. Einmal am Tag Ц das war, als wir uns schon weit von der Heimat entfernt befanden, ließen sie uns unter der Aufsicht von Soldaten für unsere Notdurft aussteigen, wobei sie Männer und Frauen nebeneinander in einer Reihe Aufstellung nehmen ließen. Im Nachbarwaggon gab es eine stimmgewaltige, optimistische Frau, die im Spaß das Kommando erteilte: ДNa, Leute, nun stellen wir uns mal in einer Reihe auf!У Die Bahnarbeiter sollten dann hinter uns saubermachen.

Zu jedem Zug gehörte ein Passagierwaggon für den Kommandanten, die Wärter und Soldaten. Während jedes Zugaufenthalts liefen die Soldaten auf den Waggon-Dächern herum, um zu überprüfen, ob es auf den Blech-Abdeckungen irgendwelche Öffnungen gab, die eine Flucht ermöglicht hätten. Dieses Herumlaufen verursachte gehörigen Lärm. Die Kinder wachten auf und bekamen schreckliche Angst. Der Kommandant ernannte den ältesten Mann in unserem Waggon, Eduard Pichlakpuu, den die schlimmste Strafe erwartete, falls irgend jemand flüchten sollte, zum Starschina (Ältesten; Anm. d. Übers.). Mir als jungem Mann drohten sie, dass sie im Falle meiner Flucht meine Frau und andere Verwandte verhaften würden. Die Bestrafung wegen Fluchtversuchs lautete 25 Jahre Zwangsarbeit in Lagern mit besonderer Haftordnung. Wir hörten nicht, ob jemand einen Fluchtversuch unternahm, aber die Begleitsoldaten fürchteten sich ständig davor; deshalb wurden die Waggons von oben und unten überprüft.

Nachts war es kalt, die dünne Bretterwand des Waggons hielt die Kälte schlecht ab, und die Ofenwärme reichte nicht bis an die Wände. Zu unserem Glück waren die Nächte nicht allzu frostig, es herrschten auch kein heftiger Wind und Schneestürme. Am Tage erwärmte und erfreute einen die April-Sonne. Dennoch wurden die Kinder krank, husteten, manche bekamen Fieber, aber da die Mütter für unterwegs noch Aspirin aufbewahrt hatten, trafen wir letztendlich alle lebend an unserem Endbestimmungspunkt ein.

Wir hörten, dass in anderen Waggons aufgrund des Alters, der durchgemachten, schrecklichen Erlebnisse sowie Krankheit mehrere ältere Menschen auf dieser langen Fahrt starben; die Verstorbenen trug man aus den Waggons, während ihre Angehörigen die Reise ins Unbekannte fortsetzten.

Pastor Betlem mit Karin Kerstinks am Tag ihrer Taufe

Am Morgen des 14. April traf unser Zug an der Bahnstation Uschur in der Region Krasnojarsk ein. Dort endete unsere lange Fahrt. Der Zug fuhr weiter Richtung Süden, aber unseren Waggon kuppelten sie ab.

Auf dem Bahnsteig fand ein wahrer Sklavenmarkt statt. Die russische Variante des bekannten Romans ДOnkel Toms HütteУ des amerikanische Schriftstellerin Harriet Beecher-Stowe. Wir setzten uns auf dem Bahnsteig nieder und warteten. Parteiorganisatoren der Kolchosen und Sowchosen trafen auf dem Bahnhof ein, welche die kräftigsten Arbeiter auswählten Ц das heißt die jüngeren und gesünderen. Die Alten und Kleinen wollte niemand haben. Da mischte sich schließlich einer der älteren Beamten der Staatssicherheit ein, der Ц als gäbe er noch einen Zuschlag zur erstandenen Ware dazu Ц auch noch ein paar alte Leute aussuchte.

Wie sich später herausstellte, wurden an der Bahnstation Uschur, außer unserem Waggon, auch noch einige andere Zugwagen mit Deportierten abgehängt. In unserem befanden sich zwei oder drei betagte Frauen; zum Glück wurden wir allesamt für die Balachtinsker Getreidesowchose ausgewählt. Wir wurden auf Lastwagen verladen. Der Fahrer, ein junger russischer Bursche, der sich nicht rechtzeitig seine Soldatenuniform hatte ausziehen können, fuhr vom Bahnhof ab, brachte das Fahrzeug zum Stehen, bekreuzigte sich dreimal und setzte sich wieder in die Fahrerkabine. Wir, die wir nie zuvor eine derartige Straße zu sehen bekommen hatten, hielten an den Besonders gefährlichen Stellen, die wir während dieser Fahrt passierten, aus lauter Furcht den Atem an.

Ich weiß nicht mehr, ob vor uns Fahrzeuge fuhren, auf jeden Fall gab es aber einige hinter uns. Einer von ihnen rutschte von der Straße, es gelang dem Fahrer gegen zu lenken und, Dank dem guten Zustand der Bremsen, glitt der Wagen dann ganz gleichmäßig den Abhang hinunter. Glücklicherweise überschlug er sich nicht; es handelte sich um eine Trophäe, ein amerikanisches Modell kleinerer Bauart. Die großen Automobile zogen es mit Hilfe von Trossen zurück auf den Fahrweg. Auf diese Weise durchfuhren wir den gefährlichsten Abschnitt unserer Fahrt, im weiteren Verlauf waren die Hänge schon nicht mehr so steil, und wir konnten unsere Reise wohlbehalten fortsetzen. Die Straßen in Estland, unsere Straßen, werden vom Frost oder starken Regenfällen rutschig, während die sibirischen Naturwege und natürlichen Straßen unpassierbar werden, wenn die Schneeschmelze einsetzt oder es in Strömen regnet. Der Boden in Sibirien entsprecht etwa dem der estnischen Sümpfe, es gibt darin so gut wie überhaupt keinen Sand. Während der Trockenzeit wird der befahrbare Untergrund rissig, und wenn es dann regnet Ц dann wird der Boden noch viel rutschiger, als wenn er vereist wäre.

Die russischen Fahrer schimpften und drückten das so aus, als ob sie Дwie auf Rotz fahrenУ. Gegen Abend trafen wir in der Getreidesowchose ein. Alle sahen wie Neger aus, vollkommen bedeckt mit schwärzlichem, festgeklebten Dreck und Staub. Selbst Ohren und Mund waren verschmutzt. Das Erste was sie taten, war nach Wasser zu suchen. Alle waren es gewohnt, dass es auf jedem Einzelgehöft einen oder sogar mehrere Brunnen gab. Aber hier fanden sich keine Brunnen. Das Wasser wurde in großen hölzernen Fässern aus dem Fluss herangeschafft, der einen ganzen Kilometer von der Siedlung entfernt vorüberfloss.

Auf dem Pferdehof fanden wir ein Fass, auf dessen Boden noch ein Wenig Wasser vorhanden war, und konnten uns damit notdürftig waschen. Unser erstes Nachtlager war der große Klubraum; hier verbrachten wir die Nacht auf unseren Bündeln liegend. Am Tage teilten sie uns einen Wohnplatz zu, das heißt ein Zimmer, in dem jeweils zwei Ц drei Familien untergebracht wurden. Anstatt eines Bettes gab es hölzerne Pritschen ohne Kopfenden. Wir stopften Stroh in große Säcke und fertigten uns auf diese Weise eine Art Bettzeug an. Zu unserem großen Glück war die Balachtinsker Sowchose die fortschrittlichste und reichste im Bezirk. Die Barackenähnlichen Häuser glichen von außen mehr oder weniger unseren estnischen Häusern. An ihrer Stirnseite befanden sich die Eingangstüren. In der Mitte Ц ein langgestreckter Korridor, von dem die Türen zu den einzelnen Zimmern abgingen. In jedem Zimmer gab es ein Fenster, in der Mitte einen kleinen gusseisernen Ofen. Ein paar Familien (Mütter mit ihren Kindern) wurden in am Rande der Schlucht ausgehobenen, primitiven Erdhütten untergebracht, die an Höhlen erinnerten. Etwas später gelang es fast allen, eine andere Behausung zu bekommen, aber auch dort lebten sie noch nicht separat, sondern immer zusammen mit jeweils zwei oder drei anderen Familien. Zur Nutzfläche der Sowchose gehörten mehrere tausend Hektar, es gab ein Zentralgehöft und vier weitere Sektionen.

Einige Familien wurden in sogenannten Hilfswirtschaften und den nahegelegenen Sektionen untergebracht. Eine Arbeit bekamen alle zugewiesen: Vieh hüten, um Hühner- oder Schweinestall arbeiten, auf dem Feld, im Sägewerk, am Umschlagplatz (so nannten sie in der Getreide-Sowchose den Trocknungskomplex mit der Getreidetenne).

Ich kam in einer Werkstatt als Gehilfe des Elektrikers unter. Zu meinem Glück hatte ich in der estnischen Armee ein wenig Elektrik gelernt und kannte mich dadurch ganz gut mit Elektromotoren aus. Da ich auch noch einen Führerschein besaß, konnte ich auch mit Fahrzeugmotoren zurechtkommen. Doch die Reparatur von Mähdreschern und Traktoren war mir trotzdem fremd. Mein Meister, ein älterer russischer Mann und Meister seines Fachs, verhielt sich mir gegenüber äußerst wohlwollend; daher ging mir die Arbeit gut von der Hand. Etwa nach eineinhalb Jahren ging er in Rente, und ich wurde zu seinem Nachfolger ernannt. Ich arbeitete gewissenhaft und verdiente mehr als die anderen.

Es gab eine Menge zu tun, ein Arbeitstag zog sich über 12 Stunden hin, an den Sonntagten hatte ich frei, aber während der Saison musste ich auch sonntags arbeiten. Wenn auch tagsüber meine Gedanken mit der Arbeit beschäftigt waren, so war ich im Schlaf, in meinen Träumen bei meinem Haus, bei meiner lieben Frau und den Kindern. Sobald ich erwachte, war dann die Sehnsucht nach ihnen unerträglich.

Über das Leben in Sibirien, das fünfeinhalb Jahre dauerte (bis Mitte September 1954), kann man eine Menge schreiben. Dem Herrn sei Dank, dass ich weder Hunger, noch Kälte, Erniedrigungen oder Beschimpfungen erfahren musste. Ich lebte in Sibirien besser, als manche meiner Leidensgenossen. Sehr schwer hatten es die estnischen Frauen mit ihren Kindern: sie bekamen nur einen geringen Lohn, Lebensmittel wurden in den Geschäften und auf dem Markt verkauft, aber dafür reichte das Geld nicht. Zum Glück fanden fast alle Esten, die kleine Kinder hatten, auf Tierzuchtfarmen eine Arbeit, von wo sie aus lauter Not heimlich unter ihrer Kleidung mal ein Fläschchen Milch, mal eine Handvoll Mehl, das zum Füttern des Viehs gedacht war, mitgehen zu lassen. Sie kochten den Kindern Brei oder buken auf der gusseisernen Herdplatte ohne Hinzufügen von Fett eine Art Plinsen. Diejenigen, die Am Umschlagplatz arbeiteten, brachten in ihren Filzstiefeln Getreide mit nach Hause und kochten daraus einen Brei; auf diese Weise verschafften sie sich etwas zu essen, so dass niemand unmittelbar von Hunger betroffen war.

Im ersten Winter brachten sie mich in einem dickwandigen Haus aus Stampflehm unter Ц in einem Zimmer mit einer Frau und deren 11-jährigem Sohn. Später bekamen sie eine andere Behausung zugewiesen, und ich wohnte dann all die Jahre allein in diesem Zimmer. Ich stellte darin einen Herd mit einer angewärmten Wand auf und installierte einen neuen Rauchabzug. Zum Beheizen verwendete ich Kohle; Brennholz beschaffte ich mir selber im Wald. Für die Russen war mein Herd mit der Bratröhre ein Wunderding, viele von ihnen kamen, um ihn sich einmal ganz genau anzuschauen. Später fertigte ich für viele Esten einen ähnlichen Herd an. Die Sowchose zahlte mir für jeden fertiggestellten Ofen 200 Rubel Ц das war damals eine große Summe. So kostete zum Beispiel ein Kilo Schweinefleisch auf dem Markt 16 Rubel.

In Sibirien bemühte ich mich so gut es ging, meinen Kampfgefährten sowohl mit meiner Körperkraft, als auch beim Schreiben verschiedener Bittgesuche zu helfen. Es gelang mir aus einer sehr verarmten Kolchose, in der die Lebensbedingungen erheblich schlechter waren und die sich 60-70 Kilometer von meinem Wohnort entfernt befand, die Familie eines guten Freundes meines Vaters Jurij Rannut, mit samt seiner Ehefrau und Tochter zu uns zu holen. Die Kolchosen wollten ihren Leuten einen solchen Umzug meist nicht erlauben. Johanna Rannut und ihre Tochter waren in einem Ein-Zimmer-Haus untergebracht, wo man eine kleine Ecke für sie zur Verfügung gestellt hatte. Dort fand lediglich ein Bett Platz, an dessen Kopfende ein Kalb hauste. Unter dem Bett gab es ein Nest für die Küken. Das Vieh, das im Winter geboren worden war, wurde zusammen mit den Menschen im Hausinnern einquartiert.

In der Balachtinsker Getreide-Sowchose gab man der Familie Rannut ein Zimmer in demselben Haus, in dem auch ich wohnte. Ich half ihnen bei der Renovierung, mit Reparaturarbeiten und stellte einen Herd mit wärmender Wand auf. Daddurch, dass ich diesen Menschen half, erhielt ich auch von ihnen nicht wenig seelischen Beistand. Mammi Rannut (so wurde sie in Sibirien genannt) und ihre Tochter Ketsia waren sehr musikalisch, und wir sangen häufig gemeinsam religiöse Lieder. Ketsia absolvierte 1949 das Tallinner Konservatorium, bekam jedoch aufgrund der Deportation nicht ihr Diplom. Ihr Bruder Prijt Rannut, Student am Tallinner polytechnischen Institut wurde schon früher verhaftet. Das diente auch als Grund für die Deportation der Familie Rannut. Später wurde Prijt Pastor in Marjamaa. Ihrem Vater und der älteren Schwester gelang es der Verschleppung zu entrinnen. Der Vater schrieb ermutigende und tröstende Briefe nach Sibirien.

Alle Ausweise und Dokumente wurden den Deportierten weggenommen, an ihrer Stelle gab man vorübergehende Passagierscheine an sie aus, mit denen man sich lediglich innerhalb der Grenzen ihres Wohnsitzes bewegen durften. Die Aufsicht über uns hatte ein Militärkommandant, der anfangs häufig die Anwesenheit überprüfte, später dann jedoch immer seltener. Mit seiner Hilfe gelang es, Johann und Ketsia in die Getreide-Sowchose herüber zu holen.

In Sibirien beerdigte ich nach christlichen Regeln zwei estnische Männer. Zuerst den Bruder von Eduard Pichlakpuu, der später zu uns gekommen war. Es war im Winter, und für das Grab hackten wir mit Äxten eine Grube in den hartgefrorenen Lehmboden.

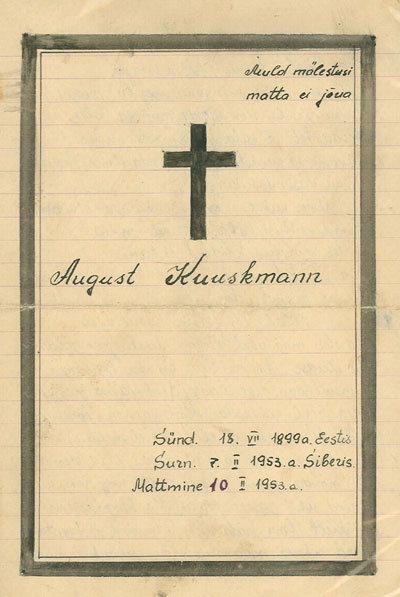

Etwas später starb August Kuuskmann, ein Mann mittleren Alters, der zusammen mit Frau und Tochter deportiert und in dem gleichen Waggon wie wir hierher gekommen war. Er starb im Balchtinsker Bezirkskrankenhaus an einer schweren Krankheit, von wo ich seine Leiche mit einem Leiterwagen herbrachte. August Kuuskmann war unser Wasserfahrer und wurde von allen sehr geschätzt.

Gedenk-Totenzettel von August Kuuskmann, der in Sibirien begraben liegt.

Solche Blätter fertigte der Geistliche Betlem an.

Im ersten Sommer schickten sie mich zu einer entfernten Arbeitsstelle, um dort zusammen mit einem russischen Burschen Telefon-Leitungen zu reparieren. An einem herrlichen Frühsommer-Morgen war mein Arbeitspartner nicht rechtzeitig zur Stelle. Da ich sehr früh aufgestanden war, beschloss ich, während ich auf ihn wartete, auf den Heuboden der kleinen Scheune zu klettern, um noch ein wenig vor mich hin zu dösen. Ich befand mich im Halbschlaf, als ich hörte, wie jemand lautstark auf Estnisch schrie: ДAm 25. Juni!У Ц Ich sprang auf, konnte jedoch niemanden sehen. Die kleine Scheune befand sich in einiger Entfernung von den anderen Gebäuden, und außerdem lebte in dieser Abteilung der Sowchose kein einziger Este. Bald kam der 25. Juni, doch nichts Außergewöhnliches geschah. So wiederholte sich das von Jahr zu Jahr. All meine Bitten und Gesuche, die ich nach Moskau oder Estland schickte, blieben unerfüllt. Ich erhielt lediglich eine Nachricht, in der erklärt wurde, dass ich als Kulaken-Sohn (zu den Kulaken (Großbauern) hatten sie 1948 meine Mutter gezählt; zu der Zeit hatte ich bereits längst eine eigene Familie und lebte mit meiner Mutter überhaupt nicht mehr zusammen).

In all meinen Gesuchen unterstrich ich, dass man mich grundlos deportiert hatte, und bat um Erlaubnis, nach Estland zurückkehren zu dürfen. Nach Stalins Tod schrieb ich das nächste Gesuch, auf dessen Grundlage sie dann meine Akte erneut durchsahen Ц mit dem Ergebnis, dass am 25. Juni 1954 AUF Beschluss des Präsidiums des Obersten Sowjets der Estnischen SSR die Entscheidung über meine Deportation noch einmal analysiert wurde und ich die Erlaubnis bekam, nach Hause zurück zu kehren. Ich hatte Glück, dass mein Haus noch erhalten war; viele Deportierte, die nach mir zurückkamen, hatten dann schon keine Häuser mehr. In ihnen hatte man örtliche Kommunisten oder fremde Leute einquartiert, die keinerlei Sorge um den Erhalt der Gebäude zeigten und sie einfach verfallen ließen. Viele, die in die Heimat zurückkehrten, mussten bei Verwandten oder anderen feinfühligen Menschen unterkommen.

Esten im Sommer 1953. Der dritte von rechts ist der

Geistliche Johannes Betlem

Weshalb hatten sie mich trotzdem nach Sibirien deportiert?

Als Bruder Reits aus der Mitbruder-Gemeinde eine Erscheinung Gottes hatte, dass eine große Not hereinbrechen würde, da verkündete er in aller Öffentlichkeit, dass es zur Vermeidung dieses Elends unabdingbar wäre, sich sittlich zu bessern und Versöhnung mit Gott zu suchen. Man lachte ihn aus, hielt ihn für geistig nicht ganz zurechnungsfähig, warf mit Steinen nach ihm. Er ertrug zahlreiche Demütigungen und großen seelischen Schmerz. Mit meinen Taten ähnelte ich ihm sehr. Doch das große Elend kam: Krieg, Deportation, Verhaftungen, Foltern. Tausende Esten wurden in Lager verschleppt, nach Sibirien, wo viele durch Hunger, Kälte und unerträgliche Lebensbedingungen ums Leben kamen. Aus den Erinnerungen derer, die all das überlebt haben, kann man erfahren, zu was für Menschen Leute ohne Gott wurden.

In Sibirien war ich irgendwie besonders geschützt vor jeder Art von Not und Erkrankungen. Ich kehrte ziemlich jung, mit 38 Jahren, nach Hause zurück. Aber Helmi musste fünfeinhalb Jahre allein zurecht kommen Ц zwei kleine Kinderchen aufziehen und dabei in einem primitiven Kolchos-Schweinestall arbeiten. Fünfeinhalb unerträgliche Jahre voller Gram, Sehnsucht, Leid und Ungerechtigkeit! Aber Glaube, Hoffnung und Liebe blieben gewahrt, und so konnten wir noch in recht jungen Jahren unseren Lebensweg weiter gemeinsam beschreiten. Die Zeit meines Aufenthalts in Sibirien ist wie ein schwarzes Loch in meinem Leben. Denn vor dieser Zeit hatte sich gerade erst der Traum meiner Ehefrau erfüllt Ц wir hatten unser eigenes Haus bekommen. Wieviel war dort noch nicht vollständig fertig, wie sehr hätte ich ihr bei der Erziehung unserer Kinder helfen können! Nahen Kontakt mit der Mutter bekommt das Kind schon im Mutterleib. Mit dem Vater Ц ab dem Augenblick, wenn es beginnt seine Umgebung und die Liebe der Eltern zu erkennen. Mich haben sie ausgerechnet zu der Zeit aus der Familie herausgerissen. Zur Herstellung eines herzlichen Verhältnisses zu den Söhnen blieb überhaupt keine Zeit. Als ich wieder zurückkehrte, war der Schüler Johan schon 9 Jahre alt, Jaak 6. Da ich weit von ihnen entfernt lebte, konnte ich mit ihnen nicht in persönlichen Kontakt treten. Zuerst war ich für sie wie ein fremder Gast. Zum Glück heilt die Zeit alle Wunden. In vielen Dingen musste ich das Leben ganz von vorn anfangen: das Haus in Ordnung bringen, ein Auto kaufen. Aber wir waren noch jung genug, lebensfroh, fleißig, und wir liebten uns und vertrauten einander. Alles lag noch vor uns, und wir kamen damit zurecht, schafften es.

Johannes Betlem lebte ein langes, helles Leben im Kreise seiner geliebten und liebevollen Familie. Er starb am 19.01.2007 im 91. Lebensjahr, wobei er noch bei sehr klarem Verstand war und über ein ungetrübtes Gedächtnis verfügte. Wir, seine sibirischen Zöglinge, erinnern uns häufig mit Ehrerbietung an ihn und zünden ihm zum Gedenken Kerzen an.

Übersetzung (aus dem Estnischen ins Russische): Asta Tikerpjae (geb. Yeenok)

Und hier noch Astas Antworten auf meine zusätzlichen Fragen zu Pastor Betlem:

ДDiese Erinnerungen in estnischer Sprache hat er mir selber gegeben, sie wurden seinerzeit in der Lokalzeitung an seinem Wohnort veröffentlicht. Zu Beginn dieses Jahrhunderts fingen wir Ц die Estnischen Sibirjaken Ц an, unsere Erinnerungen auf Bitten des estnischen Volksmuseums zu sammeln, aber diese Arbeit ist bis heute noch nicht vollendet. Damals gab er mir auch diesen Artikel, nahm einige Korrekturen vor und schrieb sogar handschriftlich dazu, dass ich vollständig darüber verfügen könnte. Es war ein sehr langer Artikel, der sein gesamtes Leben umfasste, und ich habe nur den Teil übersetzt, in dem es um Sibirien ging.

Seine Schulbildung erhielt er in der örtlichen Grundschule sowie der Kirchenschule. In seiner Jugend gab er zusammen mit seiner Ehefrau eine Kirchenzeitschrift heraus, die mit der Hand geschrieben war, und deswegen ist auch der Gedenk-Totenzettel von Ed. Kuuskmann so wunderschön ausgefertigt. Sein Leben lang sang er im Chor, den er auch leitete.

Nach der Zeit in Sibirien kehrte er nach Hause, zu seiner Familie, zurück, kaufte von dem in Sibirien ersparten Geld in Moskau ein Automobil der Marke ДMoskwitschУ und baute unweit seines vorherigen Wohnsitzes ein schönes Haus, in dem er bis zu seinem Lebensende wohnte. Seine Ehefrau starb in den 1970er Jahren, er trauerte sehr um sie. Er führte ein Tagebuch, das er mir zum Lesen gab - so schön schrieb er da über die Liebe, und wie er sich über seine Frau äußerte Е in der Form habe ich so etwas noch von niemandem zuvor gehört. Er arbeitete als Elektriker, war im Bezirk ein angesehene Persönlichkeit, Ehrenbürger des Landkreises usw. Gleichzeitig war er auch noch Küster und Organist in seiner Kirche und leitete den Chor. Estland war keineswegs atheistisch Ц die Kirchen waren ganz legal in Betrieb, denn Estland hatte für Russland auch den Patriarchen Aleksej II hervorgebracht, und sie waren fast gleichaltrig. Seine Söhne erhielten eine Hochschulausbildung und arbeiten nun in hohen Ämtern. Nach dem Tode des Vaters vertrat sein ältester Sohn Juhan ihn in der Kirche. Was die Einzelbauernhöfe betrifft, weiß ich nicht, was Sache ist Ц wir sprachen nie darüber; aber da man sie uns zurückgab, kann man wohl denken, dass die Söhne sie erworben haben. Er selber arbeitete nur an seinem Haus, dessen Grundstück er in hervorragender Weise in Ordnung hielt. Er liegt neben seiner Ehefrau auf dem Friedhof unweit der Kirche begraben; wir zünden häufig Kerzen auf seinem Grab an. An der Beerdigung nahm fast die gesamte Kirchen-Elite Estlands teil. Ich bat alle darum herauszufinden, wie viele Fotografien es von von ihm gibt. Bis jetzt liegen noch keine Antworten vorУ.