Unseren tapferen Müttern gewidmet

Autorin – Asta Eenok, die im Alter von vier Jahren 1949 im Verlauf der stalinistischen Repressionen auf das Zentralgehöft der Balachtinsker Getreidesowchose (heute Tschistoje Polje) deportiert wurde.

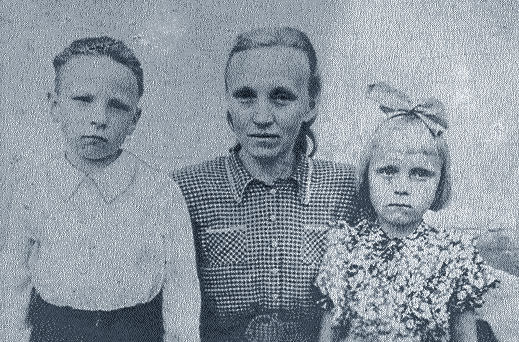

Letztes Foto in Estland 1948, Asta mit Bruder und Mutter

Mitte April 1949 wurde an der Station Uschur, nach fast dreiwöchiger Fahrt ins Ungewisse, ein Waggon mit deportierten Esten sowie zwei-drei weitere Waggons abgekuppelt; der restlich Zug setzte seine Fahrt fort. Im Waggon befanden sich hauptsächlich junge Frauen mit kleinen Kindern und alte Menschen; unter ihnen waren lediglich drei Männer – zwei mittleren Alters und ein junger Geistlicher. Auf dem Bahnsteig warteten bereits Vertreter der Kolchose, die damit begannen, sich die kräftigsten Arbeiter auszuwählen. Unseren Waggon umgingen sie zunächst. Schließlich teilte einer mit Befehlsgewalt uns für das Zentralgehöft der Balachtinsker Getreidesowchose ein.

Es begann eine neue Fahrt auf Lastwagen durch unwegsames Gelände, die Fahrzeuge rutschten im Schlamm, fuhren an den Rändern tiefer Schluchten vorüber. Es dunkelte, in der Ferne leuchteten Lagerfeuer, es roch nach Rauch. Jemand scherzte – sie wären geradewegs in die Hölle geraten! Später stellte sich heraus, dass dort eine ganze Batterie „Stalldung“ verbrannt wurde, in Estland gab es so etwas nicht; dort wurde der Mist als Boden-Verbesserer auf den Feldern verwendet, doch die Erde der Getreidesowchose war zu der Zeit sehr fruchtbar, so dass eine derartige Verbesserung nicht nötig war.

Die Fahrer erlaubten nicht, dass nachts gefahren wurde, daher wurden in irgendeinem Dorf übernachtet. Am nächsten Tag, gegen Abend, trafen wir an Ort und Stelle ein. Sie brachten uns im Klub unter, dort auf dem Boden schliefen wir dann. Am Morgen erschien der Kommandant, der den Befehl verlas, dass man uns lebenslänglich in die Getreidesowchose geschickt hätte – mit Einschränkung der territorialen Bewegungsfreiheit. Zum Glück konnte eine der älteren Frauen Russisch, die anderen waren im freien Estland aufgewachsen und verstanden kein einziges Wort. Sie übersetzte, und das war die erste Erklärung über das, was geschehen war. Es stellte sich heraus, dass sie uns in Estland einfach aus verschiedenen Bezirken des Charuscker Landkreises zusammengeholt hatten, um ihr Plansoll zu erfüllen; dann hatten sie uns in Viehwaggons getrieben und nach Sibirien gebracht.

Sie brachten uns mit jeweils 2-3 Familien in Baracken, in einem einzigen Zimmer, unter; einige Familienmussten in Erd-Hütten am Ufer der Schlucht hausen. In der ersten Zeit hatten sie es sehr schwer: die Fremde, das Klima und Unkenntnis der Sprache. Zum Arbeiten wurden sie auf den Bauernhof, zum Bau und sogar in die Taiga geschickt. Später wurden dauerhafte Arbeitsplätze festgelegt. Mama wurde bereits im Morgengrauen zur Arbeit gebracht, die Kinder blieben allein zu Hause; es war nur gut, wenn es ältere Geschwister gab. Ich war damals vier Jahre alt; mein Bruder war noch in Estland an Lungenentzündung erkrankt, was unterwegs zu Herzproblemen führte, so dass man ihn mit der Mutter ins Krankenhaus einwies. Ich blieb ganz allein zurück. Eine Frau aus unserem estnischen Dorf übernahm vorübergehend meine Vormundschaft, aber auch sie ging zur Arbeit. Von Salme Klooren will ich ein wenig genauer berichten: während der ersten Deportation war sie nicht zu Hause, und an ihrer Stelle transportierte man drei ihrer jüngeren Kinder sowie die alte Schwiegermutter ab (wie sich später herausstellte, wurden alle Kinder in unterschiedliche Kinderheime gegeben, und die Schwiegermutter in ein Altenheim). Salma, die der Meinung war, dass sie alle an ein- und denselben Ort gebracht würden, fuhr freiwillig mit uns.

Ich war so klein, dass ich dort einschlief, wo mich die Müdigkeit überfiel; oft fand man mich schlafend im Straßenstaub, mit dem Kopf auf dem Gras liegend. Zum Glück passierte nichts Schlimmes. Zum Herbst wurde mein Bruder wieder gesund, und wir alle wohnten in einer roten Baracke, in einem Zimmer, zusammen mit zwei alten Frauen – jetzt war ich verstärkt unter Aufsicht!

Bei uns war der junge Geistliche Johannes Betlem, der uns heimlich Gebete lehrte und Gottesdienste abhielt. Dank ihm erfuhren wir, was eigentlich ein Papa ist, denn unsere Väter waren ja nicht bei uns, sie waren meistens verhaftet worden. Ich erinnere mich, dass meine Mutter, um mich zum Gehorsam aufzufordern, nur sagen musste: da muss ich wohl Onkel Betlem von deinem Benehmen berichten. Er liebte Kinder sehr, zu Hause waren seine zwei Söhne zurückgeblieben, einer war drei Jahre alt, der andere gerade erst geboren. Onkel Betlem nahm mich häufig auf den Schoß, strich mir über den Kopf und sagte seufzend: „Mein Ältester ist wohl auch schon so groß wie du!“ Diese Momente waren für mich von unschätzbarem Wert, und ich bemühte mich stets ein artiges Mädchen zu sein.

Johannes Betlem war durch und durch ein Meister: er arbeitete als Elektriker, verlegte Telefonleitungen, setzte Öfen, fertigte zusammen mit unseren Müttern aus Postkartons Kommoden an und bastelte aus allem, was ihm in die Hände fiel Möbel, die damals überhaupt noch niemand hatte. Auch die Leiter der Sowchose schätzen ihn sehr, sie vertrautem ihm sogar Arbeiten an, die weitab vom Zentral-Gehöft verrichtet werden mussten. Er kam mit dem Kommandanten über die Verlegung zweier seiner langjährigen Freundinnen, Ketsia Rannut und ihrer Mutter Johanna, in unsere Sowchose überein; die beiden waren anfangs in eine sehr ärmliche Kolchose geraten und mit der harten Arbeit auf dem Lande überhaupt nicht klar gekommen, weil sie Städterinnen waren.

Pastor Betlem mit Karin Kerstinks am Tag ihrer Taufe

In der Getreide-Sowchose wurde Ketsia zum Arbeiten als Drechsler--Lehrling in die Werkstatt geschickt, doch bald darauf traf ein junger Ingenieur ein, der gleich begriff, dass für eine Pianistin kein Platz in einer Drechslerei ist. Auf sein Bitten stellten sie Ketsia in der Schule als Musiklehrerin ein, allerdings ließ man sie die erste Zeit über nur in Anwesenheit der Klassenlehrerin unterrichten; aber schon bald begriffen sie, dass die Absolventin des Tallinner Konservatoriums vollkommen zuverlässig und vertrauenswürdig war. Sie arbeitete an der Schule von 1951 bis zur Abreise nach Hause im Jahre 1955. Ihre Mutter konnte gut nähen. Der sowjetische Offizier, der mit ihrer Deportation betraut war, hatte ihr geraten, ihre Nähmaschine mitzunehmen.

Johanna nähte für alle: sie änderte die Kleidung der Mütter für Kinder um, wendete die abgetragene Seite um und kombinierte diese mit verschiedenen anderen Stoffstückchen. Wir waren alle diesem Offizier dankbar. Meine Mama konnte ebenfalls gut nähen; ich hatte schöne Kleider und, wie Natascha sich erinnert, liehen sie ihr für das Aufnehmen von Fotos sogar mein Kleid aus.

Die Menschen in der Getreide-Sowchose waren sehr gute und freundliche Menschen. In der ersten Zeit verhielt man sich gegenüber den Esten mit Vorsicht, es hatte schon vor unserer Ankunft Gerüchte über die „Faschisten“ gegeben, aber schon bald begriffen die Kinder, die miteinander spielten, dass diese sogenannten „Faschisten“ noch nicht einmal die Bedeutung dieses Wortes kannten, und von irgendwelchen feindlichen Aktivitäten konnte erst recht keine Rede sein. Auch viele Eltern, die zusammen arbeiteten, freundeten sich an. Natascha erinnert sich, wie unsere Mütter gemeinsam Weihnachtslieder sangen, die eine auf Deutsch, die andere auf Estnisch.

Aili Iwask und Asta Eenok im vorletzten Winter in Sibirien

Lussinas Mama war ebenfalls eine gute und freundliche Frau, ich weiß noch – ihr Haus befand sich auf halbem Wege zur Schule, und im Winter forderte sie uns oft zum Hereinkommen auf, ließ uns am russischen Ofen sitzen und uns aufwärmen, gab uns Tee zu trinken und schickte erst dann erst nach Hause, so dass sie auf diese Weise wohl mehr als einmal unsere Gesundheit bewahrte. Als unsere Familie die Erlaubnis erhielt nach Estland zurückzukehren, schlugen die Petrows vor, mich und meinen Bruder bis zum Ende der Schule bei ihnen zu lassen, aber Mama wollte das nicht. Aber wie sehr spricht diese Tatsache von der Güte dieser einfachen Frau! Als wir abreisten, briet Lussinas Mutter uns für unterwegs noch eine Ente und buk Weißbrot; ihre gesamte Familie geleitete uns noch ein Stück weit – Danke ihnen allen dafür!

Zu der Zeit wohnten auf dem Zentral-Gehöft der Getreide-Sowchose vor allem junge Familien (zwischen 25 und 45 Jahren) mit kleinen Kindern; offensichtlich trug das zum gegenseitigen Verständnis bei. Es gab auch vereinzelt alte Leute, einer von ihnen lebte in einer Erd-Hütte am Ufer der Schlucht. Er buk äußerst schmackhafte Kuchen mit grünem Luch und Eiern, lud die Kinder zu sich ein, bewirtete sie und erzählte ihnen interessante Geschichten, und davon kannte er ziemlich viele. Er war, wie man sich erinnert, ein ehemaliger Seemann, konnte viele Fremdsprachen, und die Kinder hörten ihm mit großem Interesse zu. Welcher Nationalität er angehörte, weiß ich nicht mehr, irgendwie glaube ich, dass er Pole war. Bis heute backe ich Kuchen nach seinem Rezept, und meine Kinder nennen sie „Kuchen des sibirischen Alten“. Auf diese Weise lebten Menschen unterschiedlicher Nationalitäten nebeneinander.

Unsere Mütter hatten es furchtbar schwer – die harte Arbeit, ihre kleinen Kinder, wenig Geld und Nahrung (ich erinnere mich, dass sie Brei aus gestoßenem Weizen kochten, sehr eklig, aber nahrhaft). Später bekamen sie von Zuhause Pakete, das brachte ein wenig Erleichterung. Die Esten gingen sehr freundschaftlich miteinander um, halfen einander, indem sie mit ihnen teilten, was sie konnten. Eine Familie besaß in Estland keine Angehörigen mehr; auch sie umging man nicht, sondern gab ihnen aus den eigenen Paketen von Zuhause etwas ab. Eine der Frauen wurde, nachdem sie unter ein Fuhrwerk geraten war, schwer verletzt und konnte danach nicht lange arbeiten – auch ihr half man, so es nur möglich war. All das verband uns, machte uns zu Freunden, und – wie einer unserer Mütter am Ende ihres Lebens sagte, - Die Hölle hat aus uns nicht einfach Freunde gemacht, sondern ganz besonders einträchtig miteinander lebende Verwandte.

Im Herbst gingen die älteren Kinder unterschiedlichen Alters in die Schule, vorwiegend in die erste Klasse, denn sie konnten kein Russisch sprechen. Einige ältere Kinder besuchten auch Schulklassen, die ihrem Alter entsprachen. Die Lehrkräfte waren sehr geduldig; es ereigneten sich zahlreiche lustige Zwischenfälle und Missverständnisse, weil die Kinder die Sprache nicht verstanden.

Wir, die Kleinen, blieben Zuhause. Ich freundete mich mit der Russin Lusja Petrowa und der Deutschen Natascha Zimmermann an. Da wir immer noch dabei waren, die Sprache zu lernen, ergab sich bei uns Dreien unser eigenes russisch-estnisch-deutsches Sprachgemisch, welches die Erwachsenen häufig nicht verstanden. Leider erinnere ich aus der deutschen Sprache nur noch wenige Wörter und Ausdrücke (später lernte ich Englisch), aber bis heute benutze ich oft für das russische Wort „Kukla“ die Bezeichnung „Puppe“, obwohl es im Estnischen „Nuku“ heißt. Zu meiner größten Verwunderung erinnert sich Natascha, die ich dank den „Klassenkameradinnen“ nach fast 60 Jahren wiederfand, ebenfalls noch an einige estnische Begriffe; was Lusja angeht, vermag ich nichts zu sagen – zu ihr habe ich leider den Kontakt gänzlich verloren.

1952 ging auch ich in die Schule, dort wurde nur auf Russisch unterrichtet. In der ersten Klasse kam bei mir und meinen Freundinnen ein Problem auf – wir waren zu Dritt, aber auf einer Schulbank konnten immer nur zwei sitzen. Ich kann mich nicht genau erinnern, aber ich glaube, man hat uns im Verlauf des Schuljahres mehrfach umgesetzt; in der zweiten Klasse löste sich das Problem dann: es kam eine neue Schülerin hinzu – Emma Milder, mit der wir uns schnell anfreundeten, so dass zwei Paare entstanden. Zuhause sprachen wir Estnisch, unsere Mütter lehrten uns in der Muttersprache zu lesen und zu schreiben.

Meine erste Lehrerin war Jekaterina Spiridonowna Annenkowa. Sie war eine Lehrerin „in Großbuchstaben“, für uns wie eine zweite Mutter. Ich weiß noch, wie wir uns im Winter vor dem Verlassen der Schule im Umkleideraum in Reih und Glied vor ihr aufstellten, damit sie prüfen konnte, wie wir angezogen waren, und sie hüllte uns in große Tücher ein, die sie mit einer Schnur festband. Sie war eine sehr geduldige Frau; schließlich gab es in unserer Klasse Kinder unterschiedlicher Nationalitäten – Deutsche, Polen, Litauer, Russen, Esten, Ukrainer, Zigeuner, und fast alle konnten nur schlecht Russisch. Sie jedoch hatte Verständnis für uns und verstand es, uns das Nötigste beizubringen. Es kam zu einer Vielzahl lustiger, aber auch trauriger Ereignisse aufgrund der Sprach-Unkenntnis oder des starken Akzents bei der Aussprache, doch sie ließ sich niemals etwas anmerken, und auslachen tat sie uns erst recht nicht, denn sonst hätte sie auch die anderen angesteckt, sich lustig zu machen.

In ihrer Kindheit hatte sie selber eine schreckliche Tragödie miterlebt – Weißgardisten hatten ihrem Vater vor ihren Augen mit einem Säbel den Kopf abgeschlagen, nachdem sie ihn zuvor gezwungen hatten, sein eigenes Grab auszuheben. Es ist furchtbar sich vorzustellen, was ihre Familie durchgemacht hat! In einem Sommer passte ich für kurze Zeit auf ihr kleines Kind auf, in der Zeit brachte sie mir einige hauswirtschaftliche Dinge bei, zum Beispiel, wie man ein Wachstuch abwischt, denn in unserer Behausung gab es so ei „Wunderding“ nicht, und ich schaffte es irgendwie nicht, es so lange zu wischen, bis es wieder trocken war. Die Lehrerin besaß ein Radio. Hier hörte ich zum ersten Mal Georg Ots singen und übersetzte die Liedertexte; sie war sehr verwundert, als sie erfuhr, dass er Este war.

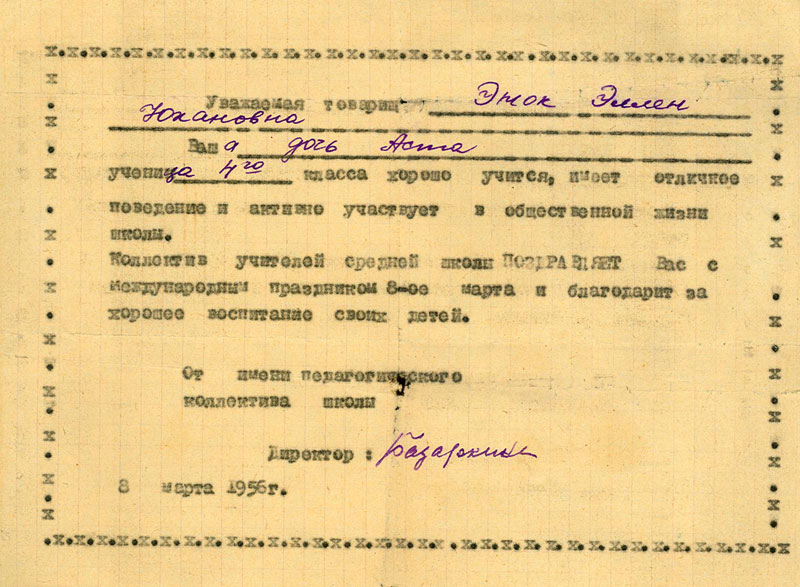

Dankesurkunde für gutes Lernen

Das Lernen fiel mir leicht; bis zur vierten Klasse hatte ich nur Einser, und die

Lehrer redeten davon, dass ich im Sommer nach Artek fahren sollte – zu der Zeit

erhielten Schüler der vierten Klassen mit Bestnoten einen Reiseschein ins

Pionierlager Artek. Doch im 3. Quartal bekam ich eine Zwei in Singen, und so

sehr ich mich auch bemühte, war die Jahreszensur eine Zwei. Ich war schrecklich

unglücklich und begriff erst als ich schon erwachsen war, dass man die Tochter

eines repressierten Esten nicht auf diese Weise hatte anspornen und fördern

können. Offenbar hatten die Lehrer das zuerst gar nicht gewusst, denn sonst

hätten sie doch

nicht angefangen von Artek zu sprechen!

Astis Klasse mit den Lehrerinnen Annenkowa und Jaskelainen

Die Pionierzeit war sehr interessant, bei uns gab es verschiedene Zirkel: Laienkunst, die Timur-Bewegung (die alten oder bedürftigen Menschen half; Anm. d. Übers.), Fotografie usw. Ich war ein aktives Kind und durchlief in der Pionierhierarchie sämtliche Etappen: ich war Vorsitzende des Truppenrats, Bannerträgerin der Gruppe und in den letzten beiden Quartalen meines Aufenthalts in Sibirien – Vorsitzende des Gruppenrats. Pionierleiterin war die Absolventin unserer Oberschule N° 43 Walja Tolstikowa; sie war sehr jung und aktiv, deswegen brachte sie für uns viel Verständnis auf. Mit ihr gingen wir immer irgendeiner Beschäftigung nach. Besonders in der Erinnerung geblieben ist eine Fahrt zum Bezriksfestival der Laienkunst. Für die Reise nach Balachta stellte man uns aus der Sowchose einen Leiterwagen mit Pferd zur Verfügung, und wir fuhren nicht auf der großen Straße, sondern auf einem kleinen Weg, immer am Ufer entlang. Wir fuhren so langsam, dass bei unserer Ankunft alle Teilnehmer ihre Auftritte schon längst beendet hatten; wir waren darüber ziemlich verzweifelt, denn wir hatten uns den ganzen Winter über auf diese Leistungsschau vorbereitet, hatten uns selber Kostüme geschneidert. Auf Waljas Bitten erlaubte man uns trotzdem, außerhalb des Wettbewerbs den Tanz „Moldowenjaska“ aufzuführen. Ungeachtet des Misserfolgs beim Wettstreit waren wir mit unserer Fahrt nach Balachta sehr zufrieden; schließlich war das die erste selbständige Ausfahrt, fort von Zuhause, gewesen! Wir übernachteten im Sportsaal einer Balachtinsker Schule, sahen zum ersten Mal Binnen-Schiffe, denn bei uns, im Bereich der Getreidesowchose, war der Fluss Tschulym nicht schiffbar, und waren entzückt über die zweigeschossigen Häuser – bei uns verfügte nur der Klub über zwei Etagen.

Gebäude der Mittelschule in der Balachtinsker Getreidesowchose

Im Sommer wurde ein Pionierlager organisiert – wir arbeiteten im Gemüsegarten der Sowchose, wässerten die Gurkenplantage und abends entzündeten wir Lagerfeuer, sangen bis spätabends Pionierlieder, veranstalteten verschiedene Spiele, und unser Geschichtslehrer (der ehemalige Schuldirektor) Sergej Aleksandrowitsch Boldyrew war immer mit dabei.

Wir übernachteten Zuhause, nur einige Kinder blieben nachts in der Nähe der Plantage, nachdem sie sich aus Ästen und Zweigen eine Hütte gebaut hatten.

Wir gehen

Besonders einprägsam war der Ausflug über den Tschulym und die Berge zum Jenissei. Im Sommer 1957, meinem letzten Sommer in Sibirien, machten sich Sergej Aleksandrowitsch Bodyrew, die pädagogische Leiterin Susanna Petrowna Jaskelainen und die Pionier-Anführerin Valentina Tolstikowa mit einer Gruppe von Schülern der fünften Klasse auf den Weg. Den Fluss bezwangen wir in einem Boot, mit dem wir mehrmals hin und her fuhren. Eine der Überfahrten, bei der ich dabei war, verlief nicht erfolgreich: das Boot kippte um. Ich hatte einen Fotoapparat um den Hals hängen, den ich mit viel Mühe von meinem Bruder erbettelt hatte. Ich weiß nicht, wie es mir gelang, aber er blieb trocken, und darüber war ich heilfroh. Alle schütteten sich aus vor Lachen, dass ich ins Wasser gefallen war! Es war heiß, und schon bald waren alle Sachen wieder trocken.

Nach dem Baden während des Übersetzens. Links lacht Asta Eenok.

Wir verbrachten die Nacht in Laubhütten; wie man sie aus vorhandenem Material zusammenbaut lehrte uns Sergej Aleksandrowitsch. Wir schliefen auf dem harten Boden, es war kalt, doch keiner beschwerte sich, und am Morgen standen alle mit frischem Mut auf. Unser Essen bereiteten wir selbst am Lagerfeuer aus den mitgenommenen Lebensmitteln zu. Wie man ein Lagerfeuer entfacht brachte ebenfalls er uns bei. Die kleinen Jungen waren sehr zufrieden, als es ihnen gelang, das Feuer mit einem einzigen Streichholz anzuzünden. Am nächsten Tag gingen wir an den Jenissei. Wie schön er aussah! Aber an der Stelle ist er ziemlich tief, das Wasser kalt, und man verbot uns darin zu baden; man erlaubte uns nur uns zu waschen. Zum ersten Mal sah ich ein Kiefernwäldchen mit hohen, gerade gewachsenen Bäumen; solche wuchsen in unserer Getreidesowchose nicht. Unser Weg ging weiter in den Obst- und Beerengarten, der Gärtner erzählte uns viel Interessantes über die kriechenden Apfelbäume, die er unter den rauen sibirischen Klimaverhältnissen züchtete. Interessant, ob ihm das tatsächlich gelungen ist, und wenn ja, welchen Namen diese Sorte dann wohl erhalten hätte.

Mit dem Gärtner in der Apfel-Baumschule

Anschließend machten wir uns auf den Weg in die Bezirksstadt Nowoselowo; dort übernachteten wir in der Schul-Sporthalle, besuchten die Anlegestelle und konnten ganz in ihrer Nähe endlich im Jenissei baden. In irgendeinem Park hörten wir ein Konzert, besichtigten die Milch- und Konservenfabrik, wie man uns die Herstellung von Trockenmilch zeigte.

In der Nowoselowsker Milchfabrik

Auf dem Rückweg setzten wir mit der Fähre über den Tschulym, dort nahm uns ein LKW-Fahrer in Empfang und brachte uns sicher nach Hause. Susanna Petrowna, die in der Schule sehr streng war, so dass alle sich vor ihr fürchteten, erwies sich während der Fahrt als äußerst freundlich und als eine Person, die gern lachte; bis Mitternacht erzählt sie den Mädchen verschiedene interessante Geschichten. Walja war bei allen sehr beliebt, sowohl in der Schule, als auch auf der Fahrt. Es wurden eine Menge Fotos gemacht, die dabei halfen, die Erinnerung an die schöne Zeit und die Fahrt, die uns zu Freunden machte, zu bewahren.

Übersetzen über den Tschulym

Im folgenden Sommer planten wir gemeinsam mit Sergej Aleksandrowitsch Ausgrabungen an einem Grabhügel, der sich zwischen der Ortschaft und der Schule befand. Aber da war ich schonnicht mehr in Sibirien. Viele Jahre später stellte sich heraus, dass die Grabungen nicht durchgeführt wurden (entweder hatte man die Erlaubnis nicht erhalten oder das Interesse daran war erloschen). Schade! Mich hat die Geschichte solcher Gräber immer sehr interessiert, aber leider weiß wohl bis heute niemand, was sich in ihnen verbirgt.

In der Schule gab es ziemlich viele verschiedene Zirkel, mein Bruder Arne Eenok frönte der Fotografie, und bei uns Zuhause machten die Jungchen andauernd irgendwelche chemischen Experimente oder bauten irgendetwas. Mein Bruder sparte lange Geld für einen Fotoapparat und bestellte ihn schließlich über den „Pakethandel“; später bezog er auf die gleiche Weise chemische Stoffe und einen Foto-Film. Arne war auch im Tischler-Kurs aktiv, in den Schulwerkstätten war die Arbeit immer am Brodeln. In einem Sommer stellte man den Jungs die Aufgabe, eine bestimmte Anzahl Zieselmäuse zu fangen, welche den Weizenfeldern erheblichen Schaden zufügten. Weil ich meinem Bruder ständig hinterher trottete, nahm er mich schließlich auch dorthin mit. Es war absolut notwendig, diese Arbeit am frühen Morgen zu verrichten; die Zieselmäuse standen auf ihren Hinterbeinen neben ihren kleinen Höhlen und stießen Pfiffe aus. Wir schleppten eimerweise Wasser heran und gossen es in die Baue. Die Zieselmäuse versuchten vor dem Wasser zu fliehen und kamen aus ihrem Notausgang herausgerannt, und dort wurden sie von einem anderen Jungen gefangen. Zum Glück waren mein Bruder und ich nur die Wassergießer, und das, was dann geschah, musste ich nicht mit ansehen.

Die Jungs hatten ein Boot, mit dem sie gern zum Fischfang fuhren; manchmal nahm mein Bruder mich mit und bastelte mir auch eine Angel. Aber häufiger gelang es ihm dann doch, mich „abzuschütteln“ und „vom Leib zu halten“ – wie er es ausdrückte. Mein Bruder war ebenfalls ein hervorragender Schüler; leider endete sein Bildungsweg in Sibirien. In Estland gab es keine nahegelegene russische Oberschule, und ein Wechsel vom russischsprachigen Unterricht zum estnischen wäre sehr schwierig gewesen.

Das weiß ich selber, aber für mich gab es keinen Ausweg – ich lernte nur in der sechsten Klasse und war dann gezwungen, die Schule zu beenden. Zuerst arbeitete mein Bruder in der Schmiede des Onkels, Mutters leiblichem Bruder, als Gehilfe, und nach dem Militärdienst – in der Experimentierfabrik, die Carts herstellte – kleine Rennautos. Sie erfreuten sich damals einer großen Nachfrage. Von ihm wurden zahlreiche Innovationen entwickelt, aber da Arne keine höhere Ausbildung hatte, schrieb man sie einem anderen zu. Zum großen Unglück endete der Lebensweg meines Bruders Arne Eenok im Alter von 37 Jahren. Sein Organismus hielt nicht länger stand; offensichtlich machte sich die während der Deportation durchgemachte Lungenentzündung bemerkbar, die zu Herzkomplikationen führte.

Das waren also unsere Schuljahre im fernen Sibirien. All meine sibirischen Mitstreiter aus Estland erinnern sich mit guten Worten an die Schulzeit und preisen ihre Lehrer. Wie Tiju Kuuskmann, eine von zwei estnischen Schülerinnen erzählt, denen es gelang die Balachtinsker Oberschule N° 43 zu absolvieren, besaßen viele Lehrkräfte höhere Bildung, was in der Nachkriegszeit eine ziemlich seltene Erscheinung war. Trotz der Tatsache, dass meine erste Lehrerin eine solche Ausbildung nicht hatte, blieb sie für mich immer ein Musterbeispiel von einer Lehrerin! Ich verglich sie ganz unfreiwillig mit allen nachfolgenden Lehrkräften, und davon hatte ich in meinen langen Schuljahren (ich absolvierte das polytechnische Institut in Tallinn) nicht wenige. Wahrscheinlich erinnern sich alle immer wieder gern an die erste Lehrerin, genauso wie an die erste Liebe.

Susanna Petrowna Jaskelainen mit Hut, rechts daneben Asta Eenok

Die letzten Jahre unseres Aufenthalts in Sibirien arbeiteten viele estnische Kinder in der Sowchose, erarbeiteten sich ein wenig Taschengeld oder halfen ihren Müttern, finanzielle Mittel für die Rückfahrt beiseite zu legen. Wenn sie uns auch nach Sibirien kostenlos gebracht hatten, so mussten wir uns doch mit eigenen Mitteln auf den Weg in die Heimat machen, und das war nicht billig. Unsere Fahrt mit Mama und dem Bruder kam auf 1090 Rubel, was damals unheimlich teuer war. Die Jungs arbeiteten in den Werkstätten, deckten Dächer, schufteten in der Ziegelfabrik, auf dem Bau oder hüteten Vieh. Die Mädchen waren vor allem auf dem Feld tätig, bei der Heumahd oder halfen den Müttern. Mama molk in den letzten Jahren die Kühe, die gekalbt hatten; zu ihren Tätigkeiten gehörte auch das Hütender Tiere, und ich halb ihr dabei. Das machte aus uns fleißige Menschen und schenkte uns die Erkenntnis, dass manches im Leben nicht so einfach ist. Tiju Kuuskmann war Deutschlehrerin. Uno Nairismjagi – Kinomechaniker.

Bei den Erinnerungen an die Kindheit auf Balachtinsker Gebiet, kommt man nicht umhin, die Natur zu erwähnen. Obwohl wir unweit der gut sichtbaren Sajaner Berge wohnten, merkte man das nicht wirklich – überall Steppe, Hänge, Schluchten und weite Felder, aber in der Ferne, hinter dem Tschulym waren schon die Berge, sie riefen einen, lockten einen an. Vermutlich rührt daher meine Liebe zu den Bergen; ich hab fast ganz Europa bereist, aber meine erste Liebe galt – den österreichischen Alpen, sie ähneln irgendwie der Jablonewy-Gebirgskette des Sajan, und wenn es mir im Leben schwer ums Herz ist oder ich krank bin, dann trage ich mich in Gedanken stets fort zu den Alpen. In Sibirien teilte man uns jeden Sommer ein kleines Feld zum Anpflanzen von Kartoffeln und Gemüse zu. Im ersten Sommer, weil es noch so wenige Kartoffeln gab, schälte Mama die Knollen etwas dicker, setzte die Schalen mit den Augen in die Erde. Aber weil der Boden im Balachtinsker Gebiet sehr fruchtbar ist, gruben wir im Herbst eine reiche Ernte aus, und hatten danach nie wieder Probleme wegen mangelnden Saatguts. Zum Schutz der Kartoffeln vor den harten sibirischen Wintern wurden in allen Häusern unter dem Fußboden Gruben gegraben – sogenannte Keller. Die Pflege des kleinen Grundstücks oblag hauptsächlich den Kindern. Unser Stück Land befand sich hinter einem großen Feld, unweit der ersten Abteilung. Bis heute erinnere ich mich an das Wiegen des Weizens im Feld und wie er nach dem Regen roch, wenn die Sonne wieder hervorschaute. Irgendwo in der Ferne, hinter unserem Grundstück, befand sich eine Schlucht; dort blühten ungewöhnlich schöne Blumen. Und wie sie dufteten! In Europa wachsen all diese Blumen in Gärten, aber sie strömen überhaupt keinen Duft aus. Dort, neben unserem Stück Land, wuchsen Erdbeeren, wir sammelten sie eimerweise und trockneten sie sogar für den Winter.

Im Trifonowsker Wäldchen

Im zeitigen Frühjahr bedeckte sich die kleine Lichtung um den Grabhügel mit einem dichten, bunten Teppich aus weißem und dunkelblauem Hahnenfuß, und dazwischen wuchsen grüne Schoten, die an Zwiebeln erinnerten und die wir sammelten, wobei wir auf den Knien rutschten und sie gleich aßen. Im Flusstal wuchs ein ganzes blau-weißes Meer von Iris oder Pikulki - wie wir sie nannten. Anfang des Sommers blühten jenseits des Tschulym, ungefähr an der Stelle, an der unser Boot umgekippt war, Trollblumen, welche die Wiese in eine einzigartige feuerrote Landschaft verwandelten. Weiter flussabwärts gediehen auf den Wiesen Pfingstrosen und Tulpen, wir probierten, ob uns die Tulpenzwiebeln schmeckten - ich mochte sie nicht, aber einige aßen sie trotzdem. Aus den schwarzgrau glänzenden Samen der Pfingstrosen bastelten die Mädchen sich hübsche Halsketten. An den Ufern der Nebenflüsse des Tschulym, im feuchten Boden, wuchsen schöne, bescheidene, weißlich schimmernde Blumen mit braunen Staubkörnchen; leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie sie hießen. Was die Bäume betrifft, so erinnere ich mich noch an die Weiden, die sich auf den Fluss hinab neigten, und den Weißdorn neben dem Gurkenfeld, auf denen die Laubhütten der Jungs standen und wo es mir und dem Bruder einmal gelang zu übernachten. Aber das ist keine besonders angenehme Erinnerung: die Mücken waren äußerst blutrünstig, und es waren unbeschreiblich viele. Unter den Weißdornbüschen wuchs die wilde schwarze Himbeere, die wir ebenfalls sammelten, wobei wir immer gegen die Mückenschwärme ankämpfen mussten. Im Schulgarten gediehen hohe Pappeln, auch meine Klasse hatte unter unserer Lehrerin Jekaterina Spiridonowna dort ihre Pappeln angepflanzt. Falls sie noch erhalten geblieben sind, dann müssen sie schon ungefähr sechzig Jahre alt sein. Besonders schön sind in Sibirien die Faulbeerensträucher; nirgendwo sonst blühen sie prachtvoller und sind derart wohlriechend. Ihre Beeren, mitunter riesengroß – wie Kirschen, haben einen süß-herben Geschmack.

Aber die größte Anziehungskraft übte auf die Kinder der Tschulym aus! Wenngleich er in der Nähe unserer Ortschaft nicht schiffbar war, war er doch ausreichend tief und breit, und im Frühjahr, wenn er Hochwasser führte und sich mit seinen Nebenflüssen vereinigte, wurde er so weitreichend wie das Meer. Im Winter war er mit dickem Eis bedeckt, welches im Frühjahr mit lautem Krachen barst, und dann häuften sich riesige Eisschollen an den Felsen der Flussbiegung auf. Sie hatten solche Ausmaße, dass, wenn man sie hochkant aufgestellt hätte, sie die gleiche Höhe wie die Felsen gehabt hätten. Trotz des strikten Verbots liefen die Jungen über die Eisschollen. Wenn man sich die Karte anschaut, sieht der Tschulym wie eine gewundene Boa aus, endlos schlängelt er sich dahin, mal fließt er auseinander, mal verengt er sich. Im Sommer war es unmöglich, die Kinder vom Fluss wegzubekommen. Dort lernten wir alle schwimmen, aber leider erwarb ich mir dort auch die Angst vor Hochwasser. Irgendwie war ich vor einem Gewitter einmal allein am Fluss zurückgeblieben und hatte beschlossen ihn zu durchschwimmen. Als ich ungefähr in der Mitte war, vernahm ich Donnergrollen, ich fühlte eine gewisse Müdigkeit und wollte zurückschwimmen, obwohl das gegenüberliegende, sandige Flussufer viel näher lag; außerdem hätte ich mich dort ein wenig ausruhen und dann in Ruhe zurück schwimmen können. Der Fluss ist an unserer Uferseite ziemlich tief; irgendwo in der Mitte versucht ich mich hinzustellen, fand aber keinen Boden unter den Füßen und sank bis auf den Grund hinab. Glücklicherweise fuhren Jungs mit einem Boot vorbei; sie zogen mich heraus, indem sie mich bei den Zöpfen packten. Nach diesem Ereignis hatte ich Angst vor dem Schwimmen. Im Tschulym gibt es gefährliche Wasserstrudel, sogenannte Gräber; zweimal hatte ich meinen Bruder aus solchen Strudeln herausgezogen. Um die Strudel herum ist das Wasser ganz ruhig und seicht, aber man braucht nur einen Schritt zur Seite zu machen, und schon gerät man in den Trichter, der einen nach unten zieht. Trotzdem fällt mir bei meinen Erinnerungen an meine sibirische Kindheit immer zuerst der Tschulym ein.

Kürzlich haben meine sibirische Freundin Aili und ich, während wir uns zur Erholung in einem Sanatorium für Repressionsopfer aufhielten, für das wir jedes Jahr einmal einen kostenlosen Reisescheck erhalten, einen Mann kennengelernt, der ebenfalls seine Kindheit am Tchulym verbrachte. Er sagte, das sei am Flussdelta gewesen und dass der Fluss dort schmal sei und in einen See fließe, wodurch er unsere Kenntnisse von unserem 1800 km langen, majestätischen Strom, der „in den Ob mündet“ auf den Kopf stellte. Dieser Umstand ließ uns keine Ruhe, und nachdem wir uns weitergehend in die Geografie vertieft hatten, erfuhren wir, dass es zwei Flüsse namens Tschulym gibt; er hatte den anderen gemeint, der war nur ein kleines Flüsschen 7und floss in einen See. Kaum zu glauben, dass an so einem Flüsschen eine Stadt steht, die Tschulymskoje heißt.

Aus der Kindheit ganz besonders in der Erinnerung geblieben sind die grimmigen Fröste im Winter, der unheimlich tiefe Schnee, in den wir ganze Städte hineingruben und anschließend darin Versteck spielten; der heftige Schneesturm, bei dem Mama, weil sie Todesängste ausstand, dass ich auf dem Schulweg verlorengehen könnte, mich mit dem Schal am Mantel des Bruders festband. Der drückend heiße Sommer – die strahlende, hoch am Himmel stehende Sonne, der klare Himmel nach dem Regen, die plötzlich aufkommenden Gewitter, der Straßenstaub, in dem wir mit unseren nackten Füssen versanken wie in weicher Seide.

Was das Essen betrifft, so sind die Ölkuchen in der Erinnerung geblieben –

große, runde, gepresste Scheiben aus Sonnenblumen-Samen, und noch etwas, womit

man das Vieh fütterte, aber die Kinder beschafften auch das auf irgendeine Weise

und – aßen es; es erinnerte an das heute populäre Müsli, so dass man uns als

Erstentdecker dieses nützlichen Lebensmittels bezeichnen kann. Manchmal brachten

sie für das Vieh Wassermelonen heran, unter ihnen fanden wir ebenfalls solche,

die für uns essbar waren. Als herrliches Kaugummi galt Pech, wie man es aus

Bitumen heraussammelte. Aber das beste Kaugummi gab Lärchen-Schwefel ab, den wir

auf den riesigen Lärchenstämmen suchten, welche die Mütter aus der Taiga

herantransportierten; das war eine durchsichtige, rosafarbene, zähe Masse mit

einem feinen, süßen Beigeschmack. Wir aßen auch viel Knoblauch; ich weiß noch,

wenn wir ins Kino gingen (und damals zeigten sie im Klubhaus häufig

amerikanische Beutefilme – daher wussten wir auch, was Kaugummi ist), nahmen wir

immer ein Stückchen Brot und eine Knolle Knoblauch mit. Offenbar half das dabei,

den rauen sibirischen Winter zu ertragen.

Der Buckellachs war unser wichtigster Fisch; davon gab es in den sauberen

sibirischen Flüssen damals eine Unmenge, und er wurde so billig verkauft, dass

wir aus ihm Koteletts zubereiteten, sie brieten, marinierten und sogar

trockneten. Und natürlich erinnern wir uns noch an die sibirischen Kalatschi

(Weißbrote; Anm. d. Übers.)!

Besonders schmackhaft konnte Lusja Petrowas Mama sie backen, aber auch die aus dem Laden gekauften schmeckten lecker. Konfekt – Faulbeer-Bonbons in Kissenform – die habe ich danach nie wieder entdeckt; sie sind für mich in der sibirischen Kindheit geblieben. Ich erinnere mich auch noch an die gefrorene Milch und den Speck, welche die Dorfbewohner im Winter auf dem Markt verkauften.

Fahrt nach Balachta zur Leistungsschau des Laienzirkels.

Erste von links in der oberen Reihe ist Asta Eenok,

danach Emma Milde und Walja Tolstikowa

So lange ich denken kann, habe ich immer davon geträumt, nach Hause, nach Estland, zurückzukehren. Ich besaß einen kleinen Blechkorb, in dem sich vorher einmal Fruchtbonbons in Form eines Globus befunden hatten; die hatte die Großmama mir nach Sibirien geschickt. Darauf war eine Karte aus alten Zeiten, und Estland war darauf mit gelber Farbe gekennzeichnet; dieses Körbchen hatte ich sehr sorgfältig gehütet und mir immer wieder den gelben Fleck angeschaut, denn ich wusste, dass dort mein Zuhause war, und träumte davon, irgendwann dorthin zurückzukehren. Nach Stalins Tod fingen sie allmählich an, und nach Hause zu entlassen. Als erster reiste im Sommer 1954 Johannes Betlem ab, anschließend bekam beinahe jeden Monat irgendjemand die Benachrichtigung über die genehmigte Ausreise. Meine Familie verließ den Ort am 29. Dezember 1957. Dem neuen Jahr 1958 begegneten wir im Zug. In Sibirien hatten wir beinahe acht Jahre gelebt. Ich wuchs dort um etwa einen halben Meter, und wie die Kurpfuscher meinen: dort, wo du groß wirst, mit den dortigen Kräutern wirst du auch geheilt, und das ist genau das Richtige für mich – mi gefällt am besten die Naturkosmetik der sibirischen Großmutter Agatha. Ich hoffe, dass sie in Tschistoje Pole verkauft und die dort lebenden Damen sie ebenfalls schätzen.

Und nun noch ein wenig Statistik: ab April 1949 bis 1958 lebten auf dem Zentral-Gehöft der Balachtinsker Getreide-Sowchose 74 Esten. Von ihnen wurden drei dort geboren (ein Junge und zwei Mädchen – die zweite reiste im Alter von fünf Jahren ab, die jüngere, als sie fünf Monate alt war). 22 deportierte Esten trafen bei ihren Verwandten aus anderen sibirischen Siedlungen ein. Ein erwachsener Mann, Müller von Beruf, lebte dort vor uns; durch welches Schicksal er dorthin geriet, daran erinnert sich niemand mehr; auf jeden Fall war er mit einer Russin verheiratet, und seine Familie war der estnischen Sprache nicht mächtig, doch er selber erinnert sich noch ein wenig an sie. Die übrigen 48 Personen trafen alle in einem Waggon ein, darunter 8 Alte, 24 Kinder und 16 Mütter im Alter zwischen 29 und 47 Jahren. Meine Mutter war die jüngste. Es gab drei Männer, zwei ältere und einen jungen, 33-jährigen Geistlichen. Hier beerdigten wir beide alten Männer und zwei Frauen. Sie liegen in sibirischer Erde und wahrscheinlich besucht niemand ihre Gräber, die vermutlich auch nicht erhalten geblieben sind.

Diese Frage blieb für die meisten von uns lange Zeit unverständlich. Um eine Erklärung zu finden, muss man tiefer in die Geschichte hineinblicken. Am 24. Februar 1918 wurde der selbständige Estnische Staat gegründet, der sich grundlegend von der Sowjetunion unterschied. Daraus folgt, dass unsere Erwachsenen in diesem Staat geboren wurden oder aufgewachsen sind. All die Jahre des freien Estlands widmeten die Einwohner der Entwicklung ihrer Heimat. Sie wurden unter einem kapitalistischen Wirtschaftssystem erzogen, sie waren Patrioten ihres Vaterlandes, in der Schule wurde in estnischer Sprache unterrichtet. Estland war immer ein Agrarland, unsere Mütter waren hauptsächlich Landbewohnerinnen, die von fleißigen Hausfrauen auf ihren Gutshöfen erzogen wurden. Sehr populär war damals das Schmücken der Häuser, es gab weitreichende Wettbewerbe um den schönsten Hof in Estland. Viele Mädchen besuchten Kurse in Haushaltsführung, während es Aufgabe der Männer war, für das materielle Wohlergehen der Familie zu sorgen. Am wichtigsten war damals der Grund und Boden, auf dem die Menschen unermüdlich arbeiteten, um schon bald darauf das nächste Stück Land zu erwerben, und das war nicht billig! Die Wetterbedingungen in den nördlichen Ländern ist für den Ackerbau nicht besonders förderlich, aber die Esten waren stets geduldige und schweigsame Workoholics; den Kopf stolz erhoben, ohne sich jemals zu beklagen, ertrugen sie Misserfolge bei der Ernte, in dem festen Glauben, dass sie im Folgejahr besser ausfallen würde. Sie lebten in bescheiden Verhältnissen, verzichteten auf Vieles, denn sie wussten, dass sie umso reicher würden, je mehr Land zu ihrem Hof gehörte. Nach Erzählungen meiner Großmutter, die damals einen ziemlich großen Hof besaß, aßen die eingestellten Arbeiter bisweilen besser als die Hausherren. Schließlich waren mit ihnen Verträge ausgehandelt worden, in denen man sich im Voraus über die Einstellungsbedingungen geeinigt hatte, und wenn die nicht erfüllt wurden, verbreiteten sich sehr schnell Gerüchte, und dann war es im kommenden Jahr schwierig, gute Arbeitskräfte zu finden. Doch von ihnen hingen die Qualität der Arbeit und der Profit der Gehöfte ab.

1939 ging Estland nach geheimen Protokollen über die Aufteilung Europas (Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und er Sowjetunion, auch Molotow-Ribbentrop-Pakt genannt, den am 23. August 1939 der Außenminister der Sowjetunion Wjatscheslaw Molotow und der deutsche Außenminister Joachim Ribbentrop unterzeichneten) in sowjetisches Protektorat über. In Estland wurden sowjetische Militärbasen errichtet. Im Sommer 1940 marschierten sowjetische Truppen ein, und das freie Estland blieb nichts weiter als Erinnerung. Alles, was bisher dort getan worden war, wurde nun als bourgeois und falsch bezeichnet. Die wohlhabendsten Bauern wurden als Kulaken (Großbaiern; Anm. d. Übers.) und Blutsauger beschimpft, und diejenigen, die aus irgendeinem Grund nichts besaßen – waren „eindeutige Ausgebeutete“. Alles, an das man bisher geglaubt hatte, wurde auf den Kopf gestellt. Unsere Generation, die in der Sowjetunion aufwuchs, kann wohl bis zu einem gewissen Maß die Bewohner des damaligen Estlands verstehen, denn mit uns ist schließlich etwas Analoges passiert: alle Überzeugungen gingen zugrunde, der Kollektivismus war falsch, jeder ist für sich selber verantwortlich usw. Aber der Unterschied liegt darin, dass niemand die Vertreter unserer Generation für Volksfeinde erklärte und sie deportierte.

Die Politik den Politikern, aber die einfachen Menschen träumten, ihre ehemalige Freiheit wiederzubekommen.

Der Krieg begann, man fing an, die jungen Leute zu mobilisieren. Es ging nicht einfach nach Überzeugung, sondern nach dem Alter; von dem Land, welches Estland gerade besetzt hielt, wurden die jungen Leute an die Front verpflichtet, die das Einberufungsalter erreicht hatten. Und die Seiten in Estland wechselten während des Krieges mehrmals. So kam es, dass alle vier Eenok-Brüder, von denen mein Vater der älteste war, in den Armeen verschiedener befehdeter Seiten ihren Militärdienst versahen. Mein Vater wurde in die deutsche Armee einberufen, doch er traf zu spät am Sammelpunkt ein, weil er mit Freundin noch den letzten freien Abend auf einem Gehöft nahe Tallinn gefeiert hatte, als in der Gegend das Kampfgeschehen begann. Die Jungs wollten sich im nahegelegenen Wald verstecken, aber ein Splitter verwundete den Vater – er verlor das Bewusstsein und blieb auf einem Kartoffelfeld liegen. Am Abend kamen die Deutschen, um ihre Toten zu begraben; bei ihnen war auch ein Arzt, den die Wunde des Vaters interessierte. Er hatte auf einer Länge von 20 cm einen zerschmetterten Oberschenkel, wobei das größte unversehrte Knochenstück gerade einmal 2,5 cm maß. Dr. Schnaider nahm mehrere Operationen an ihm durch und führte eine Vielzahl von Experimenten durch; das Bein wurde kürzer als das andere, konnte jedoch erhalten werden. Den Doktor versetzte man nach Estland, wo er an Krankenhäuser in verschiedenen Städten kam, und den Vater nahm er ebenfalls mit, denn das Bein war noch nicht vollständig geheilt. Ab und an entließ er den Vater nach Hause und verordnete ihm eine Soldatenuniform, damit er die Fahrt kostenlos bekam. Und das war dann auch die militärische Karriere meines Vaters.

Vater in Uniform

Astis Vater im Krankenzimmer

Der altersmäßig nächste Bruder wurde ebenfalls in die deutsche Armee mobilisiert, doch am Ende des Krieges lief er auf die sowjetische Seite über; der dritte Bruder geriet in die Sowjetarmee, der jüngste, der erst nach dem Krieg einberufungsfähig wurde, entkam in den Wald. Nach der Familienlegende war es eine sehr einträchtig miteinander lebende Familie, und kein Bruder wäre gegen den anderen jemals ins Feld gezogen. Ein solches Los ereilte viele estnische Familien.

Nach dem Krieg wurden, die Männer, die auf deutscher Seite gedient hatten, verhaftet, unter ihnen auch mein Vater; damals war ich neun Monate alt – mein Bruder dreieinhalb.

Im Alter von 25 Jahren blieb Mama mit zwei kleinen Kindern am Rockzipfel zurück. Es kam das Jahr 1949. Auf Beschluss Stalins sollten alle feindlichen Elemente aus dem Baltikum abtransportiert und das Territorium von vertrauenswürdigen Leuten besiedelt werden. In meiner Heimat im Charjusker Landkreis hatten sie es am 25./26. März nicht geschafft, den Plan zu erfüllen – und da deportierten sie dann in einer zusätzlichen Aktion auch noch meine Familie. Sie versammelten uns mit anderen aus dem gesamten Landkreis in dem bereits weiter oben erwähnten Viehwaggon, mit dem wir in der Nacht des 29. März ins Ungewisse aufbrachen.

Was für eine Volksfeindin soll wohl meine junge, bescheidene, ländliche Mama gewesen sein? Um sich das vorstellen zu können, brauchte es eine Menge Fantasie. Ihren ersten Sohn bekam sie im Alter von 21 Jahren, danach noch zwei (mein zweiter Bruder starb im Alter von drei Wochen); man kann sagen, dass sie den ganzen Krieg über Kinder geboren hat. Wann hätte sie also Zeit gehabt, sich mit irgendetwas anderem zu befassen? Ein ähnliches Los ereilte fast alle Mütter in unserem Waggon. Tante Ada, die Mutter meiner Freundin Ilmi, erwies sich zur falschen Zeit am falschen Ort. Eigentlich wollten sie jemand anderen deportieren; sie war Witwe, und auf ihr lag nicht die Schuld ihres Ehemannes, aber sie unterhielt sich mit dem Begleitsoldaten – und das reichte offenbar aus.

Asta und Arne Eenok mit Mama Ellen Eenok 1955

Manch einer kehrte zurück, manch einer blieb für immer in Sibirien. Ich habe viel darüber nachgedacht, wozu sie den jungen, gottesfürchtigen Geistlichen verschleppten? Wie konnte Gotte es zulassen, dass zwei kleinen Jungs der Vater genommen wurde? Schließlich war sein Hof nicht so groß gewesen, dass man ihn vom Wohlstand her mit Kulaken hätte gleichstellen können. Offensichtlich denunzierte ihn irgendein Neider, wie es bei fast allen in unserem Waggon der Fall gewesen war. Für mich kam ich zu dem Schluss, dass Gott ihn uns, den sibirischen Kindern, geschickt hat, deren Schicksal es war, hier ohne Väter aufzuwachsen, damit wir wenigstens ein klein wenig verstehen lernten, was es bedeutet, einen Papa zu haben. Für mich war Onkel Betlem ein vollwertiger Papa. Ich verehrte ihn bis ans Ende seines langen Lebens (er starb mit fast 91 Jahren, wobei er sich genauso einen klaren Verstand bewahrt hatte, wie in seinen jungen Jahren) und werde ihm ewig für alles dankbar sein, was er für uns getan hat. Meine Meinung teilen auch viele meiner Altersgenossen. Tiju Kuuskmanns Vater hatte ein schöneres Gehöft, als irgend so ein Neider; sie erklärten ihn zum Kulaken und schickten ihn mit uns mit. Das raue sibirische Klima erschütterte die Gesundheit des arbeitssamen, aufrichtigen estnischen Einzelgehöft-Bauern, der hier als Wasserfahrer schuftete; schließlich mussten wir ihn begraben. Analog verläuft die Geschichte der Familie Pichlakpuu, ihr Papa liegt ebenfalls in sibirischer Erde; er war ein sehr guter, zartfühlender Mensch und arbeitete als Pferdepfleger. Die Kinderschar, mitten darin natürlich auch ich, umringte ihn ständig. Meine Freundin Aili Iwask erlebte die gleiche Geschichte wie ich. Das Schicksal der Brüder Nairismjagi, Kwelstein und Weelmaa mit ihren Müttern stellt ebenfalls eine Wiederholung des unseren dar, genau wie das Los von Tiit Ojandu und seiner Mama Lindi Kaan sowie der Familie Lagle. Das Schicksal der später in der Getreide-Sowchose eingetroffenen Familie meiner Klassenkameradin Malle Kaljurand unterschied sich in nichts von den anderen. Drei alleinstehende alte Frauen waren verschleppt worden, weil ihre Söhne auf feindlicher Seite gekämpft hatten, die Söhne selbst wurden ebenfalls verhaftet. Zwei Söhne meines Kindermädchens Magdalena Weiksalu kehrten aus dem Gefängnis nicht mehr zurück. Palmi West und ihre Tochter Cheili wurden zusammen mit Leuten deportiert, die den gleichen Nachnamen trugen; das erfuhren sie erst, als sie sich bereits in Sibirien befanden. Genaues über alle Familien kann ich nicht berichten, aber dies sind die Geschichten derjenigen, mit denen wir in einer Baracke gewohnt haben oder mit denen wir besonders häufig Kontakt hatten; alle Geschichten ähneln sich – mit geringen Unterschieden.

Familie Eenok im Sommer 1956

Nach Stalins Tod begann man damit, die Häftlinge frei zu lassen, viele Väter kamen in die Getreide-Sowchose, viele Familien wurden wiedervereinigt. Söhne kehrten zu ihren Müttern zurück, denn die Mütter hatten ihre Freiheit noch nicht wieder bekommen. Ketsia Rannut und ihre Mutter fuhren nach Inta zum Bruder – sie fanden, dass Inta immerhin auch in Europa liege und damit näher an Zuhause. Mein Vater kam nicht zu uns, er hatte die Trennung nicht verkraftet und sich während der Gefangenschaft eine andere Frau gesucht, mit der er noch eine gemeinsame Tochter hatte. Er kehrte nach Hause, nach Estland, zurück, als ich achtzehn Jahre alt wurde; somit war er siebzehn Jahre und drei Monate von dort fort gewesen. Von seiner zweiten Familie erfuhren wir erst viele Jahre später. Warum er nicht bei ihnen blieb, ist eine Frage ohne Antwort. Er starb 1985. Salme Kloren, die mir in der schweren Zeit die Mama ersetzte, gelang es in den Kinderheimen ihre Kinder ausfindig zu machen – und ihre Schwiegermutter in einem Heim für alte Menschen. Leider erlebte die alte Frau die Rückkehr in die Heimat nicht mehr, sie starb in Sibirien. Salme Schenkte noch einem Sohn – Peter – das Leben; als ihr Mann zur Familie zurückkam, reisten sie beide nach Hause ab.

Salme und Oskar Klooren mit den älteren Kindern und dem in Sibirien geborenen

Peeter

Unsere kleine Karin, die in Sibirien geboren wurde, suchte lange Zeit nach ihrem Vater Alekxander Auer. Wir kannten die neue Bezeichnung für das Zentral-Gehöft der Balachtinsker Getreide-Sowchose nicht. Irgendwie kamen wir nach langem Nachdenken darauf, das Postamt in Tjulkowo anzurufen, und dort sagten sie, dass unser Dorf jetzt den schönen Namen Tschistoje Polje (Sauberes Feld; Anm. d. Übers.) trüge. Nachdem wir uns mit Hilfe von Valentina Mironowa und anderen Mitarbeitern mit dem Postamt von Tschistoje Polje in Verbindung gesetzt hatten, konnten wir Schwester Karin ausfindig machen. Der Vater war leider zu der Zeit schon tot. Dank dem Estnischen Fernsehen verbrachte Karin einige Zeit in Tschistoje Polje und traf dort mit ihren Verwandten zusammen. Wir, die übrigen Familienmitglieder, sahen die sibirischen Weiten nie wieder, obwohl der Wunsch nach einem Wiedersehen mit den Orten, in denen wir unsere Kindheit verbrachten, sehr groß ist.

Abschließend kann man sagen, dass das wohl unser Schicksal war. Aus uns, den estnischen Kindern, die im fernen Sibirien aufwuchsen, sind längst grauhaarige Großmütter, Großväter, Urgroßeltern geworden. Leider sind inzwischen schon nicht mehr alle erwachsenen deportierten Esten auf dieser Welt vertreten, nur unsere Lehrerin Ketsia Sisask (Rannut) erfreut uns mit ihren zweiundneunzig Jahren durch ihre positive Einstellung und Güte.

Schade, dass viele unserer Jungs, wie auch mein Bruder, diese Welt sehr früh verlassen haben; vielleicht ist unser Schicksal auch daran schuld. Es starb auch der in Sibirien geborene Peter. Es war sehr schwer für unsere Mütter, denn sie mussten sowohl Mutter als auch Vater sein, aber sie haben ihr Los mit Würde getragen. Mit welchen unermesslichen Bemühungen ihnen das gelang, können nur sie selber wissen. Meine Mama war eine sehr kleine Frau – 155 cm, sie wog weniger als 50 Kilogramm, und auf dieser zierlichen Person lastete so viel! Sie starb viel zu früh im Alter von 67 Jahren. Der Vater starb im gleichen Alter. So bin ich nun also aus unserer Familie die Älteste.

Das ist meine Geschichte. Wenn unsere Mütter die Geschichte der Esten in Sibirien geschrieben hätten, dann wäre sie nicht so positiv ausgefallen. Dort hätte es ganz sicher tränendurchnässte Kopfkissen gegeben, Tränen, die sie in aller Heimlichkeit, verborgenen vor den Kinderaugen, vergossen hatten, damit wir nur nicht ihre Angst vor der Gegenwart und dem, was uns in der Zukunft erwartete, bekamen. Tränen über zerstörte Träume, über die Zeit ihrer Liebe, das eigene Haus, das sie sich aufgrund ihres jugendlichen Alters in der Heimat noch nicht hatten anschaffen können, über ihre ungeborenen Kinder, über die Einsamkeit ohne die geliebten Menschen, über die Angst vor dem morgigen Tag, über die Ungewissheit, womit man morgen die Kinder durchfüttern soll, über die Sehnsucht nach den Lieben, nach der Heimat. Die Kinder wussten von alldem nichts, dieses Verständnis, dieses Begreifen erfolgt erst mit zunehmendem Alter; ein Kind denkt doch immer – wo die Mama ist, da ist „Zuhause“.

Wir, die noch lebenden sibirischen Kinder, sind eng miteinander befreundet und treffen häufig zusammen, erinnern uns an unsere Vergangenheit; wir sind unseren Müttern sehr dankbar, dass sie unter der alle Kräfte übersteigenden Last nicht zusammengebrochen sind, dass sie aus uns positive, im Leben erfolgreiche Menschen und treue Patrioten ihrer kleinen Heimat gemacht haben. Wir hegen gegen niemanden Groll und erinnern uns stets mit guten Worten an die Sibirier, die mit uns das Schicksal teilten.

Treffen der sibirisch-estnischen Kinder auf dem Bauernhof

bei Tina Lagle, 2010