Ausgeführt von Schülern der allgemeinbildenden Sajansker Oberschule Nr. 32 im Rybinsker Bezirk, Region Krasnojarsk

Julia Michel, Ksenia Gergerdt (Hergerdt), Sneschanna Schtscherbina, Alesa Gawriltschik

Projektleiterin: Swetlana Jewgenewna Martschenko

Als Dreijähriger verurteilt,

ganz ohne Gerichtsverhandlung.

Als Dreijähriger verladen,

mit unbekanntem Ziel.

Im tiefsten Sibirien hat man

Uns, die Überflüssigen, die

Nutzlosen, bei irgendwelchen

Leuten untergebracht.

Wir sind für sie eine Last. Man gibt uns nichts zu essen,

höchstens ein paar Krümel.

Auf uns, die Deutschen, blicken sie herab:

„Faschisten“, - nennen sie uns.

A. Stoll

Wird man bei uns irgendwann einmal Deutsche und Faschisten auseinanderhalten? Ein besonderes Kapitel in der Geschichte der Rußland-Deutschen stellt ihre autonome Republik dar, die durch das Leninsche Dekret am 19. Oktober 1918 geschaffen und mit dem Stalinschen Ukas vom 28. August 1941 (unterzeichnet von M.I. Kalinin) wieder vernichtet wurde.

Die ersten deutschen Kolonisten trafen aufgrund des Manifestes Katharinas II. in Rußland ein und ließen sich in der Umgebung von Saratow nieder. Als das Imperium neue Regionen angliederte (Neu-Rußland, die Krim, den Kaukasus, Transbaikalien), begannen sich auch dort, bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts, Zuwanderer aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich anzusiedeln.

Aufgrund eines Dekretes des Rates der Volkskommissare vom 19. Oktober entstand die Arbeitskommune der Wolga-Deutschen (ab 1924 Autonome Republik). Durch Rückgabe der südlichen Randgebiete in den Bestand der UdSSR erhielten damals die hier lebenden Deutschen ihre kulturelle und nationale Autonomie.

Am 28. August wurden die Wolga-Deutschen zunächst zu Spionen ind Diversanten erklärt und anschließend nach Sibirien und Kasachstan zwangsausgesiedelt. Die Schwarzmeer-Deutschen, diejenigen, die im Kaukas und anderen Regionen lebten, waren in dem Ukas nicht ausdrücklich erwähnt, aber sie sollten den anderen nachfolgen. Erwachsene beiderlei Geschlechts, die zwischen 15 und 60 Jahre alt waren, wurden in die Arbeitsarmee mobilisiert – sie kamen zum Arbeitseinsatz in der Holzfällerei, bei Bauprojekten und in Schachtlagen. Im Jahre 1948 wurde erklärt, daß ihre Ausweisung für immer galt.

Eine Verordnung vom 29. August hob die Anklage wegen Spionage wieder auf, aber gleichzeitig verbot es den Betroffenen, in ihrer Heimatorte, in denen sie vor dem Krieg gelebt hatten, zurückzukehren. Ab 1972 wurde auch dies wieder erlaubt, aber möglicherweise sind noch bis heute geheime Verbote in Kraft, nach denen man sich in bestimmten Regionen nicht polizeilich anmelden kann.

Im Juli empfing der Vorsitzende des Präsidiums des Obersten Sowjet der UdSSR eine deutsche Delegation: eine Rehabilitierung sowie die Wiedererrichtung ihrer Autonomie wurden abgelehnt.

Im März gründeten Sowjet_Deutsche die Gesellschaft „Wiedergeburt“. Ihr Ziel: die Wiederherstellung einer Republik an der Wolga. Heute hat die Gesellschaft ein anderes Ziel und spielt eine andere Rolle. In Krasnojarsk wurde die Organisation für Geschichtsaufklärung, Menschenrechte und spziale Fürsorge „Memorial“ geschaffen.

Die Wiedererrichtung einer deutschen Republik an der Wolga wird wohl eine Illusion bleiben. Es ist nämlich so, daß vor der Vertreibung lediglich ein Viertel aller UdSSR-Deutschen im Wolgagebiet lebten. Die Rußland-Deutschen waren mitunter weder miteinander verwandt, noch bildeten sie eine geschlossene Einheit. Sie waren nicht nur aus verschiedenen Fürstentümern gekommen, sondern hatten sich auch an verschiedenen Orten niedergelassen. Sie sprachen unterschiedliche Dialekte, gehörten unterschiedlichen Konfessionen an, pflegten ihre eigenen Sitten und Gebräuche, hatten ihre eigenen Charakterzüge und Moralvorstellungen. Von Region zu Region unterschieden sich auch ihre Häuser, ihr Alltag, ihr Lebensstandard. Das authentische Ethnonym „Wolga-Deutsche“ ist ein Fehler, ein Irrtum, der im Beamten- und Alltagswortschatz hängengeblieben ist.

Die Geschichte unserer Krasnojarsker Region steht in engem Zusammenhang mit den Schicksalen von Menschen, die aus verschiedenen Gründen Opfer von Repressionen wurden.

Nach den Informationen des Sonder-Bestands bei der Archiv-Abteilung des GUWD-Informationszentrums wurde im Zeitraum zwischen 1930 und 1955 die gesamte Region Krasnojarsk in ein Zuchthaus mit zahlreichen Lagerzonen umgestaltet. Es entstanden das „Kraslag“, das „Norillag“ und andere Lagerkomplexe. Die allgemeine Zahl der Häftlinge und Sonderumsiedler belief sich auf 545.000 Personen. Betroffen waren insgesamt 37 Nationalitäte, unter ihnen gab es Staatsbedienstete, Politiker, Gelehrte, Angehörige der Intelligenz.

Dar schwarze Band der Repressionen streifte zunächst die ländlichen Gebiete in der Zeit der allumfassenden Kollektivisierung im Jahre 1928.

40.000 Bauern wurden auf Gefangenen-Transporten in die Region Krasnojarsk verschleppt, - ohne jegliche Existenzgrundlage: alles unermüdlich arbeitende Menschen, von denen die Hälfte bei Ankunft am Strafverbüßungsort schon nicht mehr am Leben war.

Eine neue Repressionswelle erfaßte 1937 etwa 2 Millionen Bewohner der Region Krasnojarsk. Aufgrund heimtückischer Verleumdungen und erlogener Anschuldigungen wurden Menschen ohne Ermittlungsverfahren und ohne Gerichtsverhandlung nach § 58 verurteilt – sie wurden zu „Volksfeinden“ erklärt.

Nach dem Willen derer, die in der Vergangenheit die Macht besessen hatten, wurde die Region Krasnojarsk zu einer Region der Verbannungen, Lager, Gefängnisse und Großbaustellen. Unter ihrem Firmament beherbergte sie tausende Menschen aus den unterschiedlichsten Orten des riesigen Territoriums der ehemaligen UdSSR. Viele von ihnen erwarben sich hier ihre zweite Heimat, indem sie vielfältige Religionsgemeinschaften schufen und friedliebende, einträchtig miteinander lebende und arbeitsame Familien gründeten.

Am Vorabend des Gedenktages für die Opfer politischer Repressionen, der am 30. Oktober 2001 begangen wird, wurde in der Stadt Krasnojarsk ein Gedenkstein an die Opfer politischer Unterdrückungen aufgestellt.

Die Geschichte unserer Region steht in einem engen Zusammenhang mit dem

Schicksal von Deutschen, die nicht nur aus dem Wolgagebiet, sondern auch aus

anderen Orten

verschleppt wurden, denn hierher wurden mehr als 75000 Menschen deportiert. Vor

der Zwangsumsiedlung in die Region lebten hier bis zu 4000 Deutsche.

W. Fuks (Fuchs), der Vorsitzende der reginonalen Organisation der Deutschen „Wiedergeburt“ sagte 1991 bei einer Versammlung von Deutsch-Russen anläßlich des traurigen 50-jährigen Jahrestages des Dekrets des Obersten Sowjets der UdSSR, das, voll von Lügen, die Wolgadeutschen der Komplicenschaft mit dem Feind beschuldigt hatte: „Die damaligen Herrscher waren sehr bemüht, uns in aller Heimlichkeit umzusiedeln, wobei sie ihre Ungesetzlichkeit gegenüber dem gesamten Volke lediglich auf die nationale Zugehörigkeit der Menschen basierten. Das Dekret wurde nicht veröffentlicht, mit Ausnahme zweier Zeitungen – den „Nachrichten“ und der „Arbeiterwahrheit“, die in der Autonomen Republik der Wolgadeutschen herausgegeben wurden, sowie in einem Sammelband der Nachrichten des Obersten Sowjet, der nur von einem begrenzten Leserkreis zu dienstlichen Zwecken genutzt wurde“.

Aber aus der Geheimhaltung wurde nichts – die klare Sonne brachte es an den Tag. Obwohl die deutschen Familien in verriegelten Güterwaggons transportiert und unter der Begleitung bewaffneter Wachmannschaften fuhren, bekam die Bevölkerung, die in der Nähe der Eisenbahnlinie wohnte, das mit. Das Gerücht über den „Faschisten“-Transport verbreitete sich in allen Himmelsrichtungen, entfachte und schürte ihnen gegenüber eine feindliche Haltung seitens der ortsansässigen Bevölkerung. Das kam Stalin und Berija sehr gelegen, denn es half die Aussiedlung eines ganzen Volkes zu rechtfertigen.

Die Deutschen wurden an den verschiedensten Orten weit verstreut angesiedelt - man vermied nach Möglichkeit eine dichter gedrängte Unterbringung. So befanden sich Mitglieder ein und derselben Familie oft hunderte Kilometer von einander entfernt. Ein weiteres Dekret, das das Sichentfernen an einen Ort außerhalb des Verbannungsortes unter Androhung einer Zwangsarbeitsstrafe von bis zu 20 Jahren verbot, machte sie damit eigentlich zu GULAG-Häftlingen.

Sogar der Ausdruck „Zwangsarbeit“ stand in Zusammenhang mit den Deutschen, denn vor dem Großen Vaterländischen Krieg war dieser Begriff nie gefallen.

Die Sowjet-Deutschen, die sich in Konzentrationslagern, den bis heute schamhaft genannten „Arbeitskolonnen“, befanden, waren unerhörten Erniedrigungen, Demütigungen und Kränkungen ausgesetzt. Straftäter, die ihre Haftstrafe zusammen mit ihnen verbüßten, befanden sich in den Lagern unter dem Schutz des Gesetzes; sie wußten ganz genau, weswegen sie verurteilt worden waren und wie hoch ihr Strafmaß war. Sie konnten sich beim Staatsanwalt, oder sogar über das NKWD bis hin nach Moskau, wegen ungerechten Verhaltens seitens der Lagerverwaltung ihnen gegenüber beschweren. Die Deutschen hingegen wußten weder weshalb sie verurteilt worden waren, noch wie lange sie sich in Haft befinden würden, und es gab auch niemanden, bei dem sie hätten Beschwerde einreichen oder sch über Kränkungen und Beleidigungen beklagen können.

Sehr bald begann man damit, zuerst die Männer und dann auch die Frauen über die Kriegskommissariate oder auf Anordnung der lokalen Räte, in die „Arbeitskolonnen“ zu verschicken. Dort arbeiteten sie täglich jeweils 10-14 Stunden unter schwierigsten Bedingungen, in denkbar schlechter Kleidung und bei minimaler Verpflegung. Zehntausende Menschen kamen in den Lagern ums Leben, nur ganz wenige „Arbeitsarmisten“ hatten das Glück, nachdem sie 8-12 Jahre ohne Gerichtsentscheid inhaftiert waren, wieder in die Freiheit zu gelangen. Ein halbes Jahrhundert später, im Jahre 1991, brachte der Präsident der UdSSR ein Dekret zur Verleihung der Ehrenmedaille „für heldenmütige Arbeit während der Zeit des Großen Vaterländischen Krieges in den Jahren 1941-1945“ heraus. Dieses Dekret erstreckt sich auch auf die Deutschen, die der gewaltsamen Umsiedlung ausgesetzt waren. Auf dieses Dekret haben die Deutschen jahrzehntelang gewartet. Die Mehrheit derer, die die verbrecherischen Lager Berijas durchlaufen haben, sind schon längst tot.

Bis gegen Ende der 1980er Jahre wurde das Problem der Rußland-Deutschen völlig totgeschwiegen. Erst mit dem Aufkommen der Glasnost-Politik tauchten Gesetzes-Paragraphen auf, die dem Schicksal der Sowjet-Deutschen, besonders in der Zeit, als die Emigrationstendenz zunahm, gewidmet waren. In diesen Jahren fand eine riesengroße Anzahl Rußland-Deutscher eine neue Unterkunft in Deutschland. Die Ausreise bietet ihnen die einzige Garantie Deutsche zu bleiben, und wenn schon nicht die Eltern, dann sollen wenigstens die Kinder später vollberechtigte Bürger im deutschen Staat sein – und niemand verurteilt sie deswegen. Wenngleich es auch eine andere Ansicht gibt. Wir möchten einen Ausspruch von Immanuel Jakowlewitsch Gerdt zitieren, der am 1. Januar 1924 in dem Dörfchen Straßburg, in der Deutschen Autonomen Republik, geboren, mit der Familie in das Dorf Boltschuk, Suchobusimsker Kreis deportiert wurde und noch heute dort lebt: „Ich will sagen, daß ich mich niemals als Repressierter gefühlt habe. Die Wolga, die Region Krasnojarsk – das ist alles meine Heimat. Und wenn auch nicht alles nach meinem Geschmack ist, was heute in Rußland so vor sich geht, aber ich habe doch nichts anderes. Verstehen Sie? Ich verurteile nicht diejenigen, die weggefahren sind. Das muß jeder ganz nach seinem Gewissen entscheiden. Aber ich persönlich werde niemals weder meiner Nationalität noch Rußland eine Absage erteilen. Ich bin – ein russischer Deutscher“.

Das Jahr 1959. Für uns ist das mit einem Ereignis verbunden – der Entstehung der Bahnstation Sajanskaja, der heutigen Siedlung Sajanskij. 18 Jahre trennen das 1941 von Stalin herausgegebene Dekret von unserer Siedlung. Und wie sich die Schicksale des Landes kreuzen. Heute leben in unserer Siedlung mehr als 20 solcher Familien, die in den Jahren des Krieges repressiert wurden. 7 davon sind deutsche Familien, die zu verschiedenen Zeiten aus allen Ecken unseres Landes umgesiedelt wurden. Mit einer dieser Familien wollen wir unsere Forschungsarbeit beginnen, wobei wir uns Dokumente und Materialien aus dem Familienarchiv sowie Erinnerungen zunutze machen wollen.

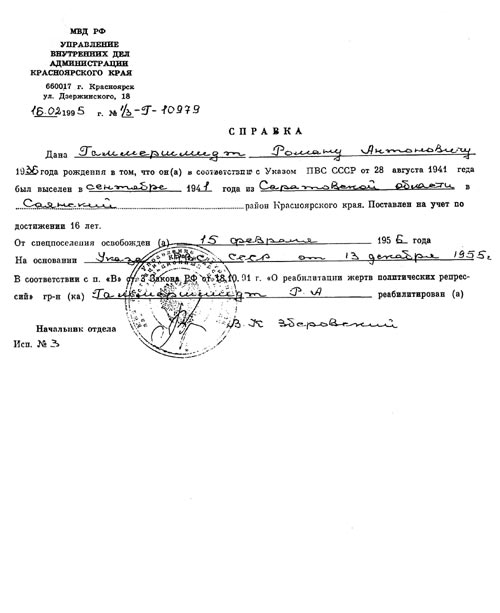

Seit 1966 lebt die Familie von Anna Timofejewna und Roman Antonowitsch Hammerschmidt in der Siedlung. Ein sieben Monate altes Kind, das die „Reise“ von der Wolga ins weit entfernte Sibirien mitgemacht hat, ist nicht in der Lage, sich an jene Zeiten zu erinnern (Anna Timofejewna wurde im Januar 1941 geboren); daher basieren ihre Erinnerungen auf den Erzählungen der Mutter. Jewegenia (Eugenie) Franzewna Hammerschmidt wurde über 90 Jahre alt – sie starb vor einem Jahr. Nach den Erinnerungen von Jewgenia Franzewna war das Jahr, in dem sie ihre heimatlichen Gefilde verlassen mußten, ein gutes Erntejahr; es war gerade die Zeit, als das Getreide eingebracht werden mußte.. Die kleine Anna hatte noch zwei Schwestern (Maria, geb. 1924, und Emma, geb. 1929) und zwei Brüder (Timofej, geb. 1931, und Alexander, geb. 1939). Alexander starb im Oktober 2004.

Die Familie wurde in das Dorf Tscharga, Sajan-Kreis, verschleppt, wo sie bis 1958 lebte. Im ersten Jahr nach ihrer Ankunft wurde die Familie mit zahlreichen Schwierigkeiten konfrontiert: die Eltern konnten kein Russisch sprechen, es gab keine Arbeit, und deswegen, um irgendwie zurecht zu kommen, mußte die Mutter ins Nachbardorf gehen, um dort Sachen gegen Mehl oder Kartoffeln einzutauschen. Und Brennholz für den Winter mußten sie sich selbst beschaffen. Im selben Jahr holten sie die älteste Schwester Maria zur Arbeitsarmee in die Mongolei. Nach und nach kam das Leben in Gang: der Vater fand eine Arbeit als Viehhüter, und sie bekamen Unterkunft in einem Haus für zwei Familien. Außer ihnen lebten in Tscharga noch viele andere Familien, die von der Wolga verschleppt worden waren; deswegen gelang es ihnen auch, ihren Glauben (Katholizismus, Lutheranismus), nationale Traditionen (Weihnachtsfeierlichkeiten, das katholische Osterfest), Kochrezepte (Strudel, Kräbli, usw.) zu bewahren. Jewgenia Franzewna hat wärmste Erinnerungen an das Leben in Tscharga, denn in jenen schwierigen Tagen halfen die russischen Familien den Deutschen so gut sie konnten; ihre Kinder schlossen Freundschaft, und auch unter den Erwachsenen gab es keine weitreichenden Konflikte: „Bessere Leute als die Tscharginsker gab es nicht“, sagte Jewgenia Franzewna oft. 1958 zieht die Familie in die Ortschaft Uner im selben Bezirk um. Dort legt sie den Grundstein für ihr weiteres Schicksal: sie heiratet den gleichnamigen Roman Antonowitsch Hammerschmidt, geb. 1936, der ein ebenso hartes Los erlitten hatte.

Gemeinsam mit ihrem Mann kommt sie 1966 nach Sajanskaja, wo sie bis zum heutigen Tag leben. Inzwischen haben sie drei erwachsene Töchter, Enkelkinder wachsen heran, und unlängst wurde sogar schon ein Urenkel geboren.

An die schweren Zeiten der 1940er Jahre erinnert man sich in Annas Familie nicht gern. Nach vielen Jahren des Schweigens zeigte die Mutter zu Annas großen Verwunderung ein vergilbtes Stück Zeitung, das sie so viele Jahre aufbewahrt hatte: darauf war das berüchtigte Stalin-Dekret veröffentlicht. So viele Jahre hatte sie es aufbewahrt und – geschwiegen. Das Gefühl der tiefen Kränkung und Demütigung verfolgte Jewgenia Franzewna ihr ganzes Leben, obwohl sie das stets auf unterschiedlichste Weise vor den anderen verbarg und sich niemals etwas anmerken ließ.

1993 reist die älteste Schwester nach Deutschland aus. Und 2002 fährt auch Emma nach Deutschland. Maria erfährt, nach dem sie sich bereits in Deutschland befindet, vom Schicksal ihres Vaters Michail (dem ersten Mann Jewgenia Franzewnas; er wurde 1931 verhaftet), der 1933 bei den Bauarbeiten am Weißmeer-Kanal in Karelien umkam.

In den 1970er Jahren zwangen nostalgische Gefühle gegenüber seiner Heimat Timofej sein Elternhaus in der Ortschaft Remmler zu besuchen. Heute leben dort Menschen, die sich 1941 dort niederließen,und sie erinnern sich noch mit Dankbarkeit an das zurückgelassene gemütliche Häuschen, an die Ernte, die ihnen half, die schweren Kriegstage zu überleben. Anna Timofejewna legte uns ihre Geburtsurkunde und die Rehabilitationsbescheinigung ihres Ehemannes vor.

Roman Antonowitsch hofft bis heute auf die Möglichkeit, für den illegal konfiszierten Besitz seiner Eltern eine Entschädigung zu erhalten.

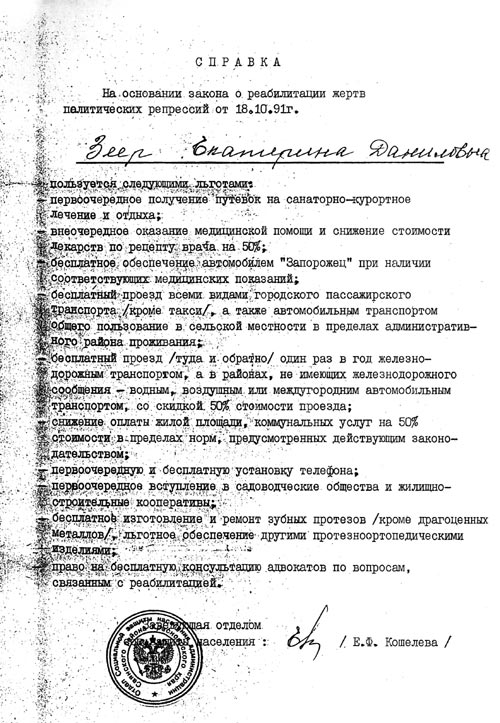

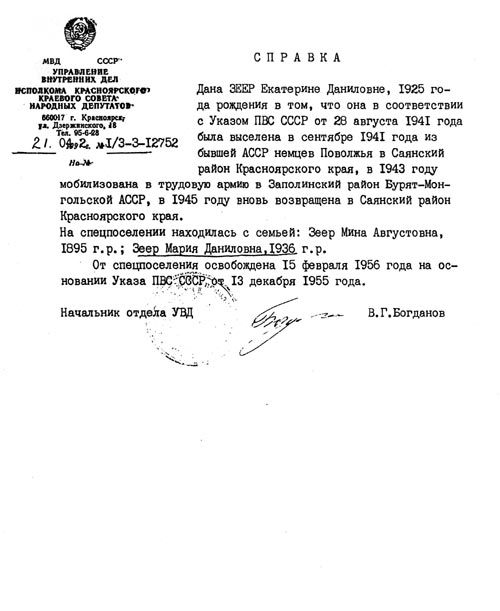

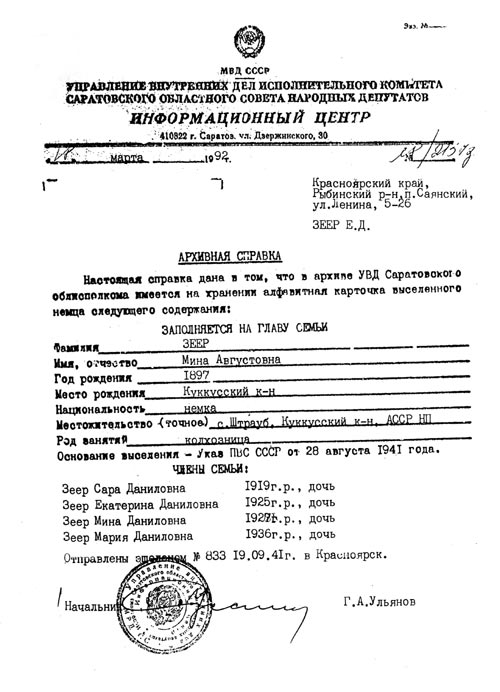

Eine andere Familie – die Familie von Jekaterina Danilowna Seer – wurde ebenfalls aus dem Wolgagebiet zwangsausgesiedelt und am 19. September 1941 mit Transport Nr. 833 in die Stadt Krasnojarsk verschickt. Zusammen mit der Mutter Mina Augustowna, geb. 1897, folgten vier Töchter mit in die Verbannung: Sara, geb. 1919, Jekaterina, geb. 1925, Mina, geb. 1927, und Maria, geb. 1936. Angesiedelt wurden sie in dem Dorf Blagodatka, Sajan-Kreis. Mit ihren wenigen Habseligkeiten wurden sie auf einem Leiterwagen dorthin gebracht. Das ganze Dorf war auf den Beinen, um sich die „Faschisten“ anzusehen. Aus der Menge waren die Worte zu hören: „Aber sie haben gar keine Hörner; eigentlich sehen sie genauso aus wie wir“. – „Faschisten“! – Die Familie hatte es schwer: die feindselige Haltung der ortsansässigen Bevölkerung, der Hunger. Sie mußten Sachen eintauschen, um an irgendetwas Eßbares heranzukommen. Häufig mußten sie von Haus zu Haus gehen und um Almosen betteln. Jekaterina Danilowna kann sich noch an alles ganz genau erinnern (denn damals war sie 16 Jahre alt): stets waren sie von Hunger und Kälte verfolgt. Die Demütigungen der Ortsansässigen; und dann war da auch noch die Unkenntnis der fremden Sprache.

Es fällt ihr schwer, sich an die Zeit in der Arbeitsarmee zu erinnern, in die sie 1943 einberufen wurde – zum Einsatz im Sapolinsker Bezirk, in der Birjatisch-Mongolischen ASSR. Und 1945 wurde sie krank zurückgeschickt, nachdem sie von Saosjernyi mehr als 60 km zufuß gegangen war. Behutsam hat sie alles verwahrt, was mit ihrer nationalen Kultur verbunden ist. Sie ist Lutheranerin (von ihrer Mutter hat sie noch ein Buch über Lutheranismus in deutscher Sprache), kennt sich mit der deutschen Küche aus und kocht oft deutsche Gerichte; sie ist eine bemerkenswerte Gemüsegärtnerin und interessante Gesprächspartnerin.

Während sie in ihren Erinnerungen gräbt, fließen bei Jekaterina Danilowna immer wieder die Tränen, denn schließlich ist es ihr bis heute unbegreiflich, wofür die Familie eigentlich bestraft und ihr ein solches Schicksal zuteil wurde. Ihr Leben lang hat sie redlich gearbeitet. Sie besitzt verschiedene Auszeichnungen: die Medaille „für heldenmütige Arbeit im Großen Vaterländischen krieg 1941-1945“, die Medaille „Veteranin der Arbeit“ und die Medaille „50 Jahre Sieg im Großen Vaterländischen krieg 1941-1945“ sowie zahlreiche Ehrenurkunden.

Der Mensch ist ein Mensch geblieben, ist trotz allem nicht in Erbitterung geraten und hat sein Lebtag aufrichtig gearbeitet. Überhaupt haben wir, nachdem wir auch andere Familien repressierter Deutscher kennengelernt hatten (Emma Alexandrowna Kaiser, geb. 1937 in der Ortschaft Rimmer, Gebiet Saratow, und ihr Ehemann Iwan Wasiljewitsch Kaiser, geb. 1934, gebürtig aus dem Dorf Wysokoje, Bezirk Balzer, Gebiet Saratow; Viktor Friedrichowitsch Ott), gesehen, wie erstaunlich ähnlich ihre Schicksale sind. All diese Leute haben immer rechtschaffen gearbeitet (dafür sprechen die vielen Auszeichnungen, die sie im Laufe ihres Lebens bekommen haben), zeigten keinerlei Verbitterung und fanden in sich die Kraft, redlich zu arbeiten, sich ihren Alltag irgendwie einzurichten, Kinder großzuziehen und dabei auch noch, entsprechend den jeweiligen Möglichkeiten, ihre Kultur zu bewahren. Nachdem wir uns mit den Schicksalen der repressierten Deutschen aus dem Wolgagebiet vertraut gemacht hatten, stießen wir auf das komplizierte Los einer weiteren deutschen Familie, die im Amur-Gebiet gelebt hatte und ebenfalls Repressionen ausgesetzt war (wir haben bereits darüber geschrieben, daß in dem Dekret von 1941 Deutsche, die in anderen Regionen lebten, zwar nicht erwähnt wurden, sich die Welle der Unterdrückungsmaßnahmen aber tatsächlich gegen alle Rußland-Deutschen richtete).

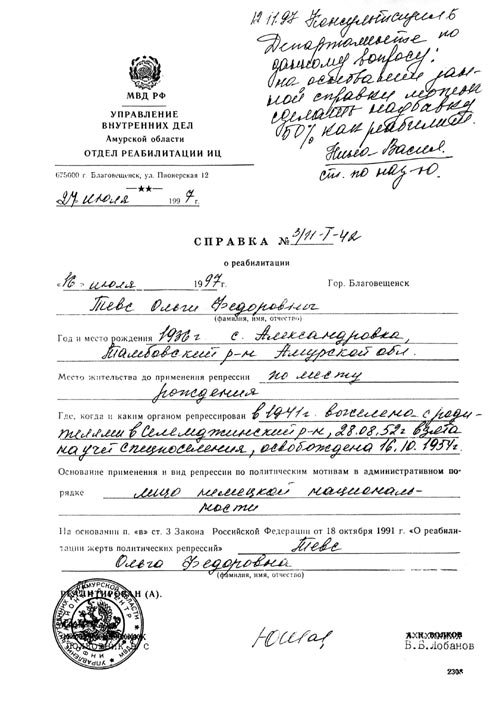

Die Familie von Olga Fedorowna Tews (Mädchenname Olga Friedrichowna Schendler) lebte seit 1933 im Amur-Gebiet. Zuvor hatten sie in der Altai-Region gelebt, die von einer schrecklichen Hungersnot heimgesucht wurde. Die Familie unternahm den Versuch, diesem entsetzlichen Elend zu entkommen und siedelte ins Amur-Gebiet über – in die Ortschaft Aleksandrowka, Tambowsker Bezirk. 1941 wurde die Mutter der damals fünfjährigen Olga mit ihren vier Kindern unerwartet in die 500 km weit entfernte, tiefe Taiga-Siedlung Stojba, Selemdschinsker Bezirk verschickt.

Bis heute hat Olga Fedorowna noch das unheimliche, schreckliche Bild ihrer Abfahrt vor Augen. In Stojba erwartete sie bereits eine ganze Menge neues Unheil: die dreijährige Schwester, die unterwegs schwer erkrankt war, wurde im Krankenhaus von einer russischen Krankenschwester vergiftet (aus Haß auf die Faschisten); die Mutter, Rosa Gustawna, wurde in die Arbeitskolonie geholt und die Kinder in verschiedenen Heimen untergebracht.

Die schlimmsten Erinnerungen, die Olga Fedorowna hat, hängen mit dem Leben im Kinderheim zusammen; nachdem sie von dort entlassen worden war, brachte sie nie wieder auch nur ein einziges Wort auf Deutsch heraus. In jenem Heim war sie zusammen mit ihrer Schwester, mit der sie gewohnheitsmäßig stets in ihrer deutschen Muttersprache gesprochen hatte; dafür wurde sie jedoch von der Heimleiterin bestraft: sie steckte sie in einen dunklen, kalten, feuchten Kellerraum und ließ sie dort drei Tage lang sitzen. Olga bekam fortwährend den Haß zu spüren, den die Älteren ihr gegenüber hegten. Rosa Gustawna, Olgas Mutter, gelingt es , aus der Kolonie zu ihren Kindern zu fliehen. In Stojba geht Olga zur Schule.

1954 wurden Personalausweise ausgegeben, und die Familie zog in das gebiet Chabarowsk in den Ort Rudnik um. In diesem Jahr gelingt es Olga ins heimatliche Aleksandrowka zu fahren, wo sie sich mit dem Vater trifft: das Treffen verläuft in einer äußerst kühlen Atmosphäre, an die Olga Fedorowna nicht zurückdenken möchte.

Olga Fedorownas Familie führte das Schicksal quer durch Sibirien, und erst 1997 kam sie mit ihrem Ehemann aus dem Gebiet Kemerowo in unserer Siedlung – zu ihrer Tochter. Die Familie Tews lebt hier nun schon seit sieben Jahren, kennt aber kaum jemanden, obwohl unsere Ortschaft eigentlich gar nicht so groß ist (etwa 5000 Menschen), denn sie lebt sehr bescheiden, man kann fast sagen: zurückgezogen.

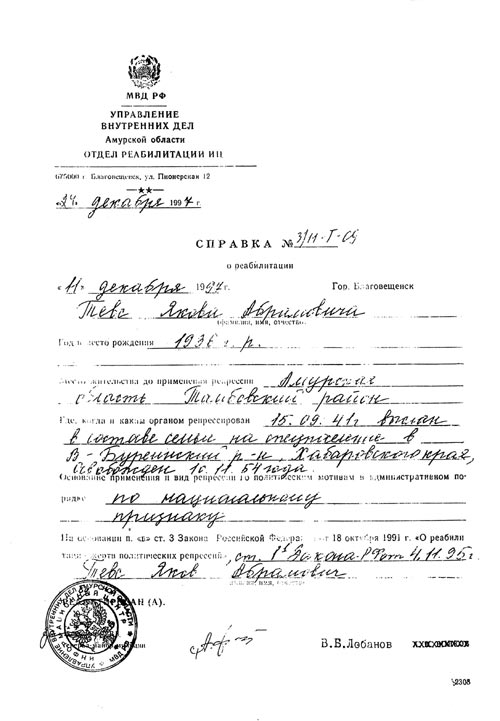

Ihr Mann Jakob Abramowitsch vermeidet jegliche Erinnerung an jene schwierige, verwickelte Zeit; daher weigerte er sich auch, irgendetwas zu erzählen. Aber wir können ihn verstehen: wer möchte schon gern die Vergangenheit aufwühlen, in der es nur Schmerz und Kränkung gab.

Ihr Leben lang hat Olga Fedorowna (1954, bei Erhalt des Personalausweises änderte sie den Vatersnamen) das Empfinden der schweren Kränkung und Erniedrigung verfolgt: warum hat man das getan? Oft sieht sie das unheimliche Bild der Vergangenheit vor sich, aber Gefühle der Verbitterung hegt diese gute, freundliche Frau nicht. Zusammen mit ihrem Mann hat sie zwei Töchter und zwei Söhne großgezogen. Inzwischen wachsen schon die Enkel heran. Sie hat ihre Erinnerungen mit uns geteilt, in dem sie uns sagte, wie sehr sich wünschen würde, daß irgend jemand die Geschichte ihres Lebens aufschriebe, wenn sie sie erzählte. So viele Jahre alles für sich zu behalten! Als wir fortgingen, schien es uns so, als ob ihr ein wenig leichter ums Herz war. Nachdem wir uns die Dokumente angesehen hatten, die sie uns vorlegte, lasen wir mit Bitterkeit im Herzen die von der Behörde für Inneres der Amur-Region, Abteilung „Rehabilitation von Personen“, ausgestellte Bescheinigung vom 24. Juli 1997, wo in der Spalte „Anwendung und Art der Repressionenen aus politischen Motiven auf administrativem Wege geschrieben steht: Person deutscher Nationalität. Was soll das heißen? Soll das noch eine weitere Kränkung sein? Und dann noch nach so vielen Jahren?

Alle Deutschen, die in das Mahlwerk des Dekrets von 1941 gerieten, haben ein kompliziertes and schweres Los erlitten. Die Heimat, genauer gesagt, diejenigen, die im Staat das Sagen hatten, haben sie und die ihnen Nahestehenden in äußerst ungerechter Weise behandelt, aber sie haben standgehalten, ihren Platz auf dem neuen Grund und Boden, unter ganz neuen Bedingungen, gefunden. Und was ganz wichtig ist: sie sind nicht in Zorn oder Erbitterung geraten, haben nicht den Glauben an das Gute, die Gerechtigkeit und die Menschen verloren. Für viele von ihnen sind die Orte, an die sie ausgesiedelt wurden, zu ihren heimatlichen Gefilden geworden; sie lieben sie und können sich ihr Leben und Schicksal gar nicht ohne diejenigen vorstellen, die hier um sie herum leben.

Die Arbeit an diesem Thema hat uns geholfen, eine Verbindung unserer Heimatsiedlung mit der Geschichte (wie sie auch immer gewesen sein mag) unseres großen Vaterlandes herzustellen, sie hat uns geholfen, über diesen unteilbaren Zusammenhang Klarheit zu gewinnen, über die Einheit der Geschichte unserer Ortschaft mit der Geschichte und dem Leben im Lande, die Zugehörigkeit jeder einzelnen Familie zu dieser Geschichte zu fühlen und es als unsere Pflicht und Ehre anzusehen, würdige Erben eines besseren zu werden.

Und der Sohn ist für den Vater nicht verantwortlich ...,

Aber ich muß irgendwie Verantwortung zeigen,

Ich weiß nicht wie, - Verantwortung bis zum Ende.

Für den unschuldig Getöteten beten,

Für jene, die nicht wissen, was sie tun,

Beim goldnen Morgengrauen des hochnäsigen Himmels

Im Norden, wo sie keine Gräber bewahren?

Roman Solnzew

Anmerkungen der Projektleiterin: Die Schülerinnen, die an diesem Thema gearbeitet haben, wissen um das Schicksal der repressierten Deutschen von ihren eigenen Familien, denn diese Seite der Geschichte betraf unmittelbar ihre Angehörigen: bei Julia Michel – die Großmutter, Martha Genrichowna (Heinrichowna) Jakobi, geb. 1930, die mit ihrer Familie 1941 aus dem Dorf Dönhof, Bezirk Balzer, Gebiet Saratow, Wolga-Region, nach Davydkowo, Bezirk Bograd, Region Krasnojarsk verschleppt wurde. Sie ist vor kurzem gestorben. Bei Ksenia Gergerdt (Hergerdt) – der Großvater, Wladimir Eduardowitsch Hergerdt, geb. 1936. Im Jahre 1941 wurde er in das Dorf Meschowo, Sajan-Kreis, deportiert, wo er heute noch lebt. Bei Sneschanna Schtscherbina – der Großvater, Wasilij Philippowitsch Gess (Hess), geb. 1936. Ebenfalls verschleppt aus dem Gebiet Saratow, Dorf Wysokoje, Bezirk Balzer, gelangte er in das Dorf Meschowo, Sajan-Kreis, wo er auch heute noch wohnt.

Die Mädchen haben beschlossen, die Arbeit an diesem Thema fortzusetzen, denn es liegt ihnen etwas daran, daß kein einziges Schicksal der hier lebenden Menschen anonym bleibt.