Forschungsarbeit

Autorin: Anastasia Miller, Schülerin der 8. Klasse an der allgemeinbildenden Oberschule in Nischnij Suetuk

Leitung: Andrej Wasiljewitsch Loginow,

Lehrer für Geschichte und Gesellschaftskunde

Nischnij Suetuk – 2011

Einleitung

1. Die Repressionen im Leben meiner Verwandten und anderer Dorfbewohner

1.1 Die Repressionen im Leben der Familie meiner Großmutter

1.2. Die Repressionen im Leben der Familie von I.J. Androschtschuk

2. Die Amnestie des Jahres 1955

3. Wiedervereinigung der Familien

4. Gedenken an jene schrecklichen Jahre

Schlussbemerkung

Liste der verwendeten Literatur

Geschichte – das ist die Erinnerung des Volkes, die

darüber Auskunft gibt, was damals geschah.

Und das war eine ganze Menge. Vieles, worauf wir mit Recht

stolz sein können, das wir sorgsam hüten, vor dem wir uns verneigen,

aber auch manches, über das wir lieber schweigen möchten.

Die Geschichte Russlands steckt voller authentischer Größen. Wir sind stolz auf den Kriegs- und Arbeitsruhm, die wissenschaftlichen und kulturellen Errungenschaften unserer Vorfahren, welche Russland ihre ganze Kraft, ihre Talente, ihre Tapferkeit gaben. Die Geschichte unserer Region, unseres Bezirks, unseres Dorfes ist untrennbar mit der Geschichte unseres Landes verbunden. Alles, was in Russland geschehen ist, hat sich stets auch in unserer kleinen Heimat gezeigt und widergespiegelt. Wir sind stolz auf unsere Landsleute, Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges und die Werktätigen im Hinterland. Über sie wurde in unserem Schulmuseum eine Menge Tatsachenmaterial gesammelt. Aber es gibt in unserer Geschichte auch tragische Spuren, die mit der Periode der Repressionen in den dreißiger und fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts im Zusammenhang stehen.

Im Wörterbuch von S.I. Oschegow heißt es, dass „Repression“ eine Strafmaßnahme ist, die von den staatlichen Organen ausgeht“. Aber diese Definition ist unvollständig oder, besser gesagt, vom Standpunkt der Moral gesehen unwahr, denn es handelt sich im eine Verletzung der Menschenrechte.

Zweifellos sind Repressionen etwas Böses, sie bringen Kummer und Unglück. Von ihnen betroffen waren auch Einwohner meiner Region, meines Bezirks, meines Dorfes – und sogar meine nächsten Verwandten, von denen viele zu Opfern der Geschichte wurden. Allein vom 23. August 1937 bis zum Juni 1938 wurden in der Region Krasnojarsk 11620 Personen erschossen, 5439 in Lager geschickt. In diesen Jahren wurden 500,000 Sonderumsiedler in die Region Krasnojarsk verschleppt. Unter ihnen befanden sich Deutsche von der Wolga und aus der Ukraine, Litauer, Letten, Esten, Finnen, Tscherkessen, Polen, Weißrussen, Russen …. Millionen russischer Bürger mussten Hunger, Leid und Entbehrungen durchmachen. Die Ereignisse jener Zeit, die zahlreiche Familien berührten, bleiben ein Leben lang in der Erinnerung verwurzelt. Das System der Repressionen verschonte niemanden: weder Kinder noch Erwachsene, Leute, die nicht lesen und schreiben konnten, leitende Angestellte – nicht einmal Vertreter eben dieses Systems selbst. Die schwere körperliche Arbeit seit frühester Kindheit in den „Sondersiedlungen“ untergrub die Gesundheit der Kinder, raubte ihnen die Kindheit an den ursprünglichen Heimatorten, die Möglichkeit, eine ausreichende Ausbildung zu bekommen und später eine gute Arbeit zu finden. Unbegründete Verdächtigungen und Misstrauen seitens der Umwelt begleiteten sie ihr ganzes Leben hindurch. Aber viele Menschen bekamen kein hartes Herz, bewahrten alles im Gedächtnis und gaben ihre Lebensgeschichte an die Nachfahren weiter.

Lange Zeit war dieses Thema tabu. Man war bemüht, nicht darüber zu sprechen, sich nicht zu erinnern, nicht zu diskutieren. Und erst Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts, begannen sich die unbekannten Seiten der Vergangenheit zu öffnen. Als ich die Geschichte der Entstehung unseres Dorfes erforschte, erfuhr ich, dass viele Einwohner eigentlich Umsiedler aus dem europäischen Teil Russlands sind. Sie kamen als Ergebnis der Repressionspolitik in unsere Region, welche unser Staat in den dreißiger und fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts verfolgte. Denn fast in jeder Siedlung, ganz gleich wie klein sie auch sein mag, findet sich zumindest ein Bewohner, der von Umsiedlern aus Deutschland abstammt. Aber die Informationen über diese Leute waren äußerst lückenhaft und unvollständig.

Wir sollen und müssen nicht nur die Geschichte Russlands erfahren, sondern auch die unserer kleinen Heimat, damit wir Prognosen für die Zukunft stellen, Einfluss auf die Entwicklung der Wirtschaft, Gesellschaft, Politik nehmen und das Leben besser machen können. Die Geschichte kennen oder sie kennenlernen ist eine Sehr interessante Sache.

Auch die Geschichte meiner Familie stand im Zusammenhang mit den Repressionen. Während ich an dem Thema arbeitete, erfuhr ich immer mehr über die Ereignisse, darüber, auf welche Weise meine Vorfahren (Urgroßeltern und Großeltern) nach Sibirien gerieten.

Ziel meiner Arbeit: die Lebensgeschichte von Menschen, die politischen Repressionen ausgesetzt waren, sowie ihr Schicksal am Beispiel meiner Verwandten und anderer Dorfbewohner zu erforschen und das Gedenken an die Opfer der politischen Repressionen zu wahren.

Aufgabenstellung:

1. Studium von Literatur und Dokumenten über die zwanziger bis fünfziger Jahre

des 20. Jahrhunderts, die mit der Geschichte der politischen Repressionen in

Zusammenhang stehen.

2. Klärung, wer von den Dorfbewohnern und meinen Verwandten in den dreißiger bis

fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts politisch verfolgt wurde.

3. Begegnung, Befragung von einst repressierten Dorfbewohnern oder ihren

Angehörigen zu den Geschehnissen jener Jahre. Sammeln von Informationen und

Aufzeichnung von Erinnerungen.

4. Darstellung des gesammelten Materials in Form einer schriftlichen

Forschungsarbeit.

5. Präsentation der Arbeit vor Schülern und Bewohnern der Siedlung; Versuch, bei

den Menschen Mitgefühl und Verständnis für die Schicksale der Repressionsopfer

zu wecken.

6. Veröffentlichung des Forschungsmaterials in der Bezirkszeitung.

Forschungsmethoden:

• Suche

• Analyse und Verallgemeinerung

• Beschreibung

• Befragung

• Bearbeitung der Daten

Hauptergebnisse des Forschungsprojekts: diese Arbeit stellt den Versuch dar, durch Forschungsarbeit anhand von historischen Quellen, Literatur und ergänzenden Erinnerungen von Augenzeugen darüber zu berichten, was damals tatsächlich geschehen ist.

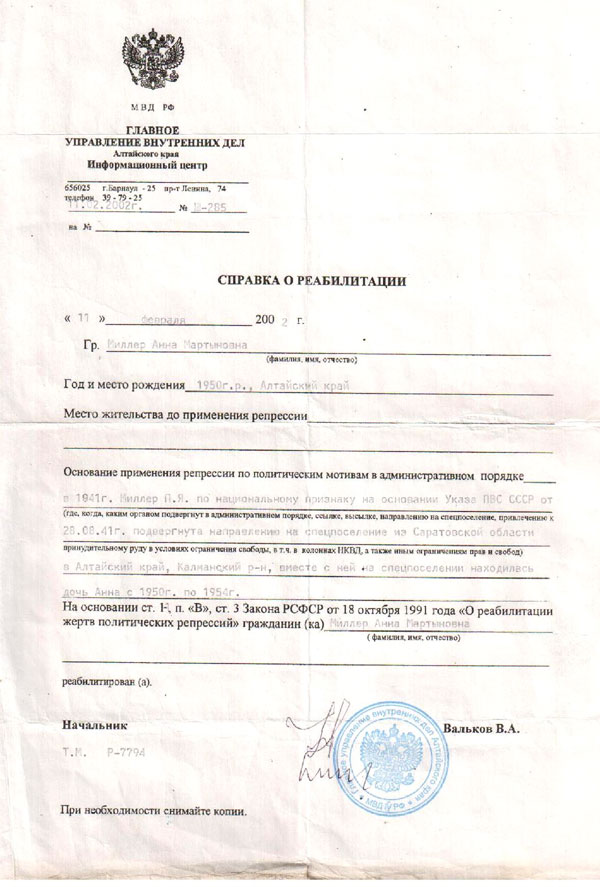

Dass die Familie meiner Großmama Anna Martinowna Weber repressiert wurde, erfuhr ich vor einigen Jahren von meinem Vater. Damals verstand ich nicht vollständig, was der Begriff „repressiert“ eigentlich bedeutet. Jetzt, da die Leute so häufig davon sprechen, wollte ich über diese Angelegenheit so viel wie möglich erfahren.

Meine Großmutter, Anna Martinowna Weber, wurde nach dem Krieg, im Jahre 1950, geboren. Von den Repressionen hörte sie von ihrer Mutter. Sie war es, die von den schrecklichen Zeiten berichtet hat. Die Urgroßmutter, Anna Jegorowna, wurde im Gebiet Saratow, in dem Dorf Nieder-Monjou, am 15. November 1905 in eine Arbeiterfamilie hineingeboren. Die Familien im Dorf waren alle sehr groß. In dieser Familie wurden drei Kinder geboren. Es war üblich, dass der Sohn seine Ehefrau mit nach Hause brachte, während die Tochter die eigene Familie verließ, um mit der Familie ihres Ehemannes zu leben.

Die Eltern meiner Großmama und ihre Tante

Vor dem Krieg führte die Familie meiner Großmutter ein gutes Leben, denn sie hielten eine Menge Vieh: Kamele, Kühe, Schweine und Geflügel. Im Sommer kümmerten sie sich um den Garten. Sie besaßen ein großes Gartengrundstück, das reichlich Früchte trug. Im Sommer ernteten sie Obst, stellten Wein her, trockneten Früchte in den großen Öfen. Sie hatten auch ein eigenes Stück Ackerland, auf dem sie Getreide anbauten. Da sie ziemlich viel Vieh besaßen, stellten sie aus dem Fleisch selber Wurst her und legten sich Vorräte für den Winter an. Sie behielten für sich so viel, dass es für den Winter reichte, alles andere brachten sie in die Stadt. Für das durch den Verkauf eingenommene Geld kauften sie Material und nähten für alle Familienmitglieder die Kleidung selber. Oft wurden die Kamele gekämmt und aus deren Haar Kamelhaar-Decken angefertigt. Sie spannen Wolle, strickten Pullover, Socken usw.

Zuhause wurde nur auf die Ältesten gehört: die Großeltern. Sie wussten nicht, dass der Krieg bald ausbrechen würde. In den Jahren 1939 und 1940 fingen sie damit an, die Männer fortzuholen, aber niemand wusste wohin. Erst später kam das Gerücht auf, dass sie in die Arbeitsarmee gekommen waren – wohl um eine Eisenbahnlinie zu bauen.

Wenn man ins Wörterbuch schaut, dann bedeutet der Begriff „Trudarmee“ in der wörtlichen Übersetzung „Arbeitsarmee“. In Wirklichkeit handelte es sich dabei um Zwangsarbeitslager, die mit hohen Stacheldrahtzäunen umgeben und von bewaffneten Soldaten bewacht wurden. Die Bedingungen, unter denen die Arbeitsarmisten leben und arbeiten mussten, standen an Grausamkeit in nichts hinter den Sträflingskolonnen zurück. Auf dem Weg zur Arbeit wurden sie von einem Soldatenkonvoi begleitet, der den Befehl hatte, beim geringsten Verdacht zu schießen. Im Lager selbst herrschte die Willkür der Lagerleitung. Das Wort „Fritz“ in der Bedeutung „Feind“ oder „Faschist“ war nicht nur bei den ungebildeten Untergebenen gebräuchlich, sondern fand auch beim übergeordneten Personal am Arbeitsplatz rege Verwendung. In dem Elend, unter den Erniedrigungen und in der Enge der Lager starb eine ungeheure Anzahl Arbeitsarmisten an Hunger und Verzweiflung, Kälte und der alle Kräfte übersteigenden Arbeit.

Meine Großmutter erzählte, dass 1941, es herrschte bereits Herbst, Fahrzeuge, Fuhrwerke angefahren kamen und alle Deutschen (Frauen und Kinder) abtransportiert wurden. Sie nahmen nur die allernotwendigsten Sachen mit, nur das, was sie ohne Schwierigkeiten tragen konnten. Man brachte sie zum Bahnhof und verlud sie auf Güterwaggons – wie Vieh. Dort gab es sowohl Kinder als auch alte Menschen, alle.

Umsiedlung der Wolgadeutschen

Meine Verwandten kamen in die Altai-Region. Viele konnten überhaupt kein Russisch sprechen und verstanden es auch nicht. Aber meine Urgroßmama konnte sich ein wenig verständigen, deswegen hatte sie es etwas leichter. Untergebracht wurden sie in Baracken: pro Zimmer jeweils eine Familie. Sie trafen im Winter dort ein, und um nicht vor lauter Hunger zu sterben, tauschten sie ihre gesamte Kleidung gegen gefrorene Kartoffeln und Getreide ein. Zucker gab es nicht; er wurde durch Rüben und Süßholz ersetzt. Außerdem musste man immer achtgeben, dass man nicht erfror. Da die Kälte bereits eingesetzt hatte, mussten sie die Öfen mit Kuhfladen heizen, die sie in der Gegend sammelten. Nachdem Großmutters Familie untergebracht worden war, wurden die Familienmitglieder an verschiedene Arbeitsplätze geschickt. Viele ertrugen die Situation nicht und verloren den Verstand, manche starben an Hunger. Die Menschen wurden zur Arbeit gezwungen: wenn du nicht zur Arbeit gehst – dann bekommst du auch keine Essensration.

Zimmer der Wolgadeutschen im Museum des Altai-Gebiets

Im darauffolgenden Jahr wurde es ein wenig leichter: sie säten ihren eigenen Gemüsegarten an (Kartoffeln und andere Gemüsearten). Meine Großmutter ganz sich noch sehr gut an die Wohnungseinrichtung der Familie erinnern: da war ein großes Zimmer, zwei Betten standen darin, ein Tisch in der Ecke; es gab ein großes vergittertes Fenster – daneben eine Truhe, und in der Mitte des Zimmers stand der Ofen. 1957 errichteten sie ein Lehmziegel-Häuschen (aus Erdschichten). In der Wohnung befanden sich außer dem Zimmer nur noch eine Küche. Im ersten Jahr bestand der Fußboden noch aus Erde, im Folgejahr legten sie ihn mit Dielenbrettern aus, und später kauften sie dann grüne Farbe, obwohl es äußerst schwierig war, überhaupt irgendeine Farbe aufzutreiben. Genau in diesem Haus ist auch mein Papa Jura aufgewachsen. Außer ihm gab es zu der Zeit in der Familie noch drei weitere Kinder.

Mein Papa (links) mit Vetter und Kusine

Großmama Anja (erste Reihe, Mitte) mit ihrer Familie

Aus historischen Quellen habe ich erfahren, dass zu Beginn des Großen Vaterländischen Krieges im Altai-Gebiet 29,000 Deutsche lebten. 1941 wurden entsprechend dem Ukas des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 28.08.1941, anstelle der ursprünglich geplanten12.000, etwa 95.000 (laut Angaben am 12. November 1941) Wolgadeutsche deportiert, die alle gemeinsam des „Verrats“ bezichtigt wurden. Die Deportation wurde von den NKWD-KGB-Organen in grausamer Weise durchgeführt – mit Beschlagnahme des Besitzes (sie erlaubten den Menschen lediglich, das mitzunehmen, was sie mit ihren Händen tragen konnten). Für den Transport wurden eigens Züge zusammengestellt und von Mitarbeitern des NKWD sowie Rotarmisten begleitet; viele waren länger als einen Monat unterwegs. Alte Leute und Kinder starben zu Hunderten. Wenn es die Möglichkeit gab, wurden sie unmittelbar neben den Schienen beerdigt.

Diejenigen, die trotzdem den Endbestimmungsort erreichten, wurden mehrheitlich in russischen Dörfern der gesamten Region untergebracht. Die Arbeitsfähigen wurden bereits einen Tag nach ihrer Ankunft verpflichtet zur Arbeit zu gehen, um das immer noch auf den Feldern liegende Getreide einzubringen. Die Ortsansässigen begegneten den Umsiedlern mit gespanntem Misstrauen. Wer waren sie – diese Deutschen? Warum hatte man sie hierher ausgesiedelt? Aber schließlich sahen sie nur, dass diese durch die lange Fahrt erschöpften, zerlumpten und hungrigen Menschen, die ja selber überhaupt nicht verstanden, wegen welcher Vergehen sie aus ihren Heimatorten vertrieben worden waren, sich von ihnen in nichts unterschieden. Für eigenmächtiges Sich-Entfernen vom Verbannungsort um 7-10 km ohne Erlaubnis gab es 20 Jahre Zwangsarbeit. Erst 1956 Wurde das System der Sonderkommandantur abgeschafft. Aber trotz dieser Lockerung gegenüber den Deutschen gab es die Beschränkungen bei der Wahl des Wohnortes noch bis Ende 1972.

1985 zog die Familie meiner Großmutter in das Dorf Migna im Bezirk Jermakowo, Region Krasnojarsk, um, wo sie bis heute wohnt.

ich begann mich dafür zu interessieren, ob es wohl auch in unserem Dorf Repressionsopfer gäbe. Schon sehr bald stellte ich fest, dass Irma Jakowlewna Androschtschuk zu diesem Personenkreis gehörte. Ich verabredete mich mit ihr und erfuhr bei unserem Treffen über ihr eigenes Schicksal und das ihrer Angehörigen.

I.J. Androschtschuk

Irma Jakowlewna Androschtschuk (Mädchenname Grasmik (Grasmück?) ist deutscher

Nationalität. Sie wurden in eine Arbeiterfamilie in der Stadt Balzer (heute

Krasnoarmejsk), Deutsche Autonome Republik innerhalb der RSFSR (Hauptstadt

Saratow), hineingeboren.

I.J. Androschtschuks Eltern arbeiteten in der Fabrik (der Vater war dort

Meister), deswegen hatte die Familie kein schlechtes Auskommen. Die

Androschtschuks hatten eine kleine Hofwirtschaft (sie züchteten Hühner, Ziegen).

Die Familie besaßen eigenes Haus mit Garten. Alle lebten sehr einträchtig

miteinander.

Aber 1941 hörte die Deutsche Autonome Republik auf zu existieren, und alle Deutschen wurden in die Region Krasnojarsk, die Gebiete Nowosibirsk und Kemerow, die Altai-Region, Kasachstan und andere Republiken Mittelasiens ausgesiedelt. Die gesamte Familie Androschtschuk (wie andere Familien auch) wurde weit auseinandergerissen, damit sie nur nicht zusammentreffen und Kontakt miteinander haben konnten. So blieb, nach den Worten von Irma Jakowlewna, ihrer Nation weder die Republik, noch die eigene Flagge. Irma Jakowlewna kam in den Keschemsker Bezirk, Region Krasnojarsk, an einen Ort, den sie inzwischen als ihre zweite Heimat bezeichnet. Die umliegende Natur sah wunderschön aus, und das Dorf selber hatte eine bewundernswerte Bezeichnung – Palast. Die Ortsansässigen erwiesen sich als sehr gute, umsichtige und hilfsbereite Menschen. Sie halfen den Umsiedlern zu überleben. Niemand zeigte dort jemals mit dem Finger auf Leute deutscher Nationalität und nannte sie auch niemals „Faschisten“; es gab auch niemanden, der vor ihnen die Tür seines Hauses zuschlug. Im Ort gab es eine Forstwirtschaft, wo Menschen unterschiedlicher Nationalitäten arbeiteten: Letten, Esten. Georgier und, natürlich- Deutsche. Das Leben wurde durch die Nähe der Taiga und des Flusses ein wenig erleichtert, wo man sich zusätzlich Nahrung beschaffen konnte. Neben der guten gab es auch eine schlechte Seite des Aufenthalts der Umsiedler am neuen Wohnort. Sie befanden sich eigentlich in der Situation von Arrestanten und hatten deswegen auch nicht das Recht, ohne Erlaubnis des Kommandanten die Dorfgrenzen zu überschreiten, nicht einmal dann, wenn sie nur in den Wald oder zum Fluss wollten. Während Irma Jakowlewna von ihrer zweiten Heimat berichtete, fing sie an zu weinen. Sie sagte, dass sie ihre kleine Heimat gleich zweimal verloren hätte, denn ihr Heimatdorf versank bei der Überflutung des Territoriums durch den Bau des Bogutschaner Wasserkraftwerks, und nun gab es nichts mehr, wohin sie hätte fahren können, um sich an jene schweren Jahre zu erinnern und ihr ehemaliges Haus im Dorf Dworez zu besuchen.

Umsiedler-Haus in der Region Krasnojarsk

Mit der Zeit beendete die junge Irma das Bergbau-Institut und machte sich an den Bau von Eisenbahnlinien für das heimatliche Sibirien. Von Beruf ist sie Sprengmeisterin. Sie war beim Bau der Krasnojarsker Bahnlinie „Abakan – Taischet“ tätig. Nach deren Fertigstellung wurde sie zum Bau der Strecke Krasnaja Sopka – Kija – Schaltyr via Dubinino geschickt. Und später dann, als sie am Bau der Linie „Abasa – Ak–Doburak“ mitwirkte, ließ Irma Jakowlewna sich für einen Zeitraum von fünfundzwanzig Jahren in der Stadt Ak-Doburak nieder. Während sie in Tuwa lebte, arbeitete sie am Kombinat „Tuwa_Asbest“, von wo aus sie dann auch in die wohlverdiente Rente ging. Aber auch in Tuwa konnte die Familie nicht lange bleiben. Im Zusammenhang mit der Perestrojka begann die russisch-sprachige Bevölkerung die Republik Tuwa massiv zu verlassen. So gerieten Irma Jakowlewnas Kinder, und später auch sie selbst, in den Bezirk Jermakowo, in unser Dorf Nischnij Suetuk.

Beim Interview mit I.J. Androschtschuk

Was die Verwandten betrifft, so heirateten die fünf Schwestern meiner Gesprächspartnerin, die in Kasachstan lebten, einen Deutschen und reisten nach Deutschland aus, um dort ihren ständigen Wohnsitz zu beziehen. Jetzt ist nur noch eine der Schwestern am Leben, Frieda Ens, die jüngste. Irma Jakowlewna fing bei der Erwähnung ihrer Schwester erneut an zu weinen, denn sie haben nur über das Telefon Kontakt miteinander; dabei würden sie einander so gern in die Arme schließen und einander in die Augen sehen. Nachdem Irma Jakowlewna ihre Tränen fortgewischt hatte, meinte sie, dass sie meistens sehr lange miteinander telefonieren, eineinhalb Stunden etwa, aber auch das sei ziemlich wenig Zeit, um über alles zu reden. Vor fünf Jahren, nachdem sie ein ganzes Jahr lang Geld zurückgelegt hatte, wurde ihr dennoch das Glück zuteil, nach Deutschland zu reisen und ihre Angehörigen wiederzusehen. Sie erinnert sich daran als die glücklichste Zeit in ihrem Leben.

Irma Jakowlewna in Deutschland

mit Schwester Frieda und anderen Verwandten

Diese schon betagte Frau, die zweimal ihre Heimat verlor und von ihren Lieben getrennt wurde, tat mir unendlich leid. Aber ihre Muttersprache hat sie bis zum heutigen Tag nicht vergessen; sie liest deutschsprachige Zeitungen, die ihr der Enkel aus der Stadt Abakan mitbringt. Als ich mich von Irma Jakowlewna verabschiedete, meint sie, dass sie trotz allem ein schönes und auch romantisches Leben gehabt habe.

I.J. Androschtschuks Lieblingszeitungen

Und tatsächlich ist diese Frau, die so viele Erschwernisse und Entbehrungen durch den Krieg gegen Deutschland hat hinnehmen müssen, auch nachdem sie sich bereits im verdienten Ruhestand befindet, ein aktiver und keineswegs gleichgültiger Mensch geblieben. Mehrere Jahre stand sie an der Spitze des Dorfrats der Veteranen, bemühte sich, alten Leuten, die der Fürsorge und Aufmerksamkeit bedurften, ihre Hilfe zu erweisen. In unserem Dorf ist sie eine geachtete Frau, mit der man auf unkomplizierte Weise interessante Gespräche führen kann.

Urlaub in Deutschland

Ab 1945 wurde die Existenz der Deutschen in der Sowjetunion totgeschwiegen. Man schrieb über sie weder in den Zeitungen, noch in Zeitschriften oder Büchern, auch bei öffentlichen Reden oder in Radiosendungen wurden sie mit keinem Wort erwähnt. Es gab auch keine Korrespondenz mit den Verwandten im Westen. Erst nach dem Besuch von Bundeskanzler Konrad Adenauer im September 1955 und der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Moskau und Bonn kam der Ukas des Obersten Sowjets der UdSSR vom 13.12.1955 „Über die Abschaffung der Beschränkungen in der Rechtslage der Deutschen und ihrer in Sonderansiedlung befindlichen Familienmitglieder“ heraus. Bald darauf wurde die verfluchte Kommandantur abgeschafft, aber das Verbot auf Rückkehr in die alte Heimat blieb weiterhin in Kraft. Vor allem wurden die nationalen Rechte der Deutschen in der UdSSR nicht wiederhergestellt. Sie sollten mit ihrer Unterschrift bestätigen, dass sie nicht in die heimatlichen Gefilde zurückkehren und auf alle Ansprüche aus dem seinerzeit konfiszierten Besitz verzichten würden.

200.000 Deutsche wandten sich mit einem schriftlichen Gesuch an die deutsche Botschaft in Moskau, erhielten jedoch nicht die Bewilligung zur Ausreise.

Es kamen die sechziger Jahre und mit ihnen die sogenannte „Tauwetter-Periode“, welche den Menschen in der UdSSR Hoffnung gab, eine Hoffnung, die sich als unbegründet erwies, wie sich später herausstellen sollte. Und für die Deutschen wehte, wie es damals schien, ein frischer Wind: am 29.06.1964 (fast auf den Tag genau 23 Jahre später!) fasste das Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR den Beschluss „Über die Abschaffung des Ukas des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 28. August 1941 „Über die Umsiedlung der Wolga-Deutschen“. Dieser Beschluss nahm den Russland-Deutschen den Schandfleck des Verrats: „Das Leben hat gezeigt, dass die Anschuldigungen völlig gegenstandslos und unbegründet und eine Erscheinung des Despotismus unter den Bedingungen des Stalinschen Personenkults waren“. Diese Rehabilitation blieb allerdings eine reine Formalität. Das Wenige, das im Ukas des Jahres 1964 versprochen wurde, hat man vor Ort entweder mit Hindernissen erledigt oder nur unvollständig beziehungsweise überhaupt nicht umgesetzt. Die Forderung der Deutschen nach der Wiederherstellung ihrer autonomen Republik wurde als Nationalismus interpretiert.

Im gesamten Zeitraum zwischen 1950 und 1957 erhielten lediglich 3895 Personen die Erlaubnis zur Ausreise. Für die Russland-Deutschen war Deutschland ein „Traum in hellblau“.

Wegen dieses Traums riskierten sie alles: Beruf, Zukunft, Gesundheit, materielle Sicherheit und sogar jene verschwindend wenigen Freiheiten, die unter den Bedingungen eines totalitären Staatsregimes auf ihr Los entfielen. Denn ab dem Augenblick, als sie ihren offiziellen Wunsch nach Ausreise mit einem offiziellen Antrag bekundet hatten, begann für sie die wahre Hölle: Entlassung, Hohn und Demütigung am Arbeitsplatz und in der Schule, Verbot für die Anmeldung an einem anderen Wohnort, Beschlagnahme von Besitz, Haussuchungen, Freiheitsentzug während der Bittgänge durch die einzelnen Instanzen, - das ist nur eine unvollständige Aufzählung der Erniedrigungen, denen sie ausgesetzt waren. Aber noch viel schwieriger war die moralische Seite. Um die Antragsteller herum wurde eine künstliche Atmosphäre allgemeiner Verurteilung und Isolierung geschaffen.

Am 28. August 2011, dem 70. Jahrestag der Deportation der Wolga-Deutschen, wurde in Engels ein Denkmal zu Ehren der deportierten Wolga-Deutschen eingeweiht.

Dieses Denkmal ist für jene,

Die für immer gegangen sind,

Die am eigenen Leib

Schlimmes erlebt haben,

Und durch die Kälte hindurch

Die Hände hierher ausstrecken:

Zur Sonne, zum Himmel, zu den Blumen

Und zum Abbild ihrer Vorfahren.

Er betet: „Nur nicht den Verstand verlieren!“

Er betet: „Möge sich das nur nicht wiederholen!“

Die Situation mit den Russland-Deutschen ist ungewöhnlich kompliziert; bis heute gibt es keine einheitliche Meinung über ihre Zukunft, obwohl sie bemerkenswerten Einfluss auf die Entwicklung aller Bereiche der Volkswirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Bildung in ganz Russland genommen haben. Auf ihr Konto gehen nicht wenige Aktionen und Verrichtungen, und ihre Einstellung zur Arbeit, ihre Kultur sowie moralische Traditionen und Prinzipien wurden zu untrennbaren Komponenten unseres gesellschaftlichen Lebens. Sehr viel wird für die Deutschen in Russland getan: diejenigen, die politisch verfolgt, repressiert, wurden, können Vergünstigungen bei den kommunalen Wohnungsdiensten, beim Transport und den Telefonkosten in Anspruch nehmen. Es wird eine ganze Reihe von Zeitungen in deutscher Sprache herausgegeben, im Radio existiert eine deutsche Welle. Eine enge Verbindung ist zwischen Deutschland und dem Deutschen Nationalen Rayon entstanden, an den Schulen wird Deutsch als Muttersprache unterrichtet. Aber reicht das alles aus, um die deutsche Kultur wiederherzustellen? Denn vieles ist bereits verloren gegangen, weil die Kulturen der Völker, die auf ein- und demselben Territorium leben, durch Mischehen miteinander verschmolzen sind.

Gibt es also für die Russland-Deutschen eine Zukunft? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es sie gibt! Ihr Beitrag zur Politik, Wirtschaft und Kultur ist einfach zu groß, zu tief sind ihre verwandtschaftlichen Knoten mit anderen in Russland lebenden Völkern verflochten. Diese Blutsverwandtschaft durch Emigration zu unterbinden ist einfach unmöglich. Zudem will eine bedeutende Gruppe von Menschen, die mit den Russland-Deutschen durch verwandtschaftliche Bande verknüpft ist, aus unterschiedlichen Gründen gar nicht emigrieren. Ja und bei all den unterschiedlichen Meinungen der öffentlichen Bewegung der Russland-Deutschen, erklären sie letztendlich doch all nur Eines: was sie getan haben, werden sie auch weiterhin dafür tun, dass die Russland-Deutschen sich als Volk, als Nation, als Ethnie dort weiter entwickeln, wo sie heute leben.

• „Die Deutschen in West-Sibirien“, W.I. Bruhl (Dorf Toptschicha, 1995)

• „Hilfsbuch zur Geschichte der Russland-Deutschen“, I.I. Schleicher (Stadt

Slawgorod, 1995)

• „Die Russland-Deutschen im Altai-Gebiet“, L. Malinowskij (Barnaul, 1995)

• „Zeitung für Dich“, N° 34 (1995), N° 34 (1996)

• Material aus einer Fotoreportage der „Zeitung für Dich“

• Zeitung „Altajskaja Prawda“, 18. Juli 2008

• Zeitung „Sosjedi“ („Nachbarn“; Anm. d. Übers.), Slawgorod, 10. Oktober 2008

• “Neue Zeit“, N° 88, 4. November 2008 (NNP)

• Plakate der Gesellschaft für Entwicklung, Halbstadt

• Zeitschrift der Gesellschaft für Entwicklung (NNP)

• Zeitschrift „Das Leben der Nationalitäten“, N° 2, 1996