Städtische allgemeinbildende Einrichtung

Ergänzende Ausbildung für Kinder

„Jenisseisker Bezirkszentrum für Kinder-Kreativität“

Forschungsarbeit

Heimatkundlerin des Jenisseisker

Bezirkszentrums für Kinder-Kreativität

Schülerin der 11. Klasse

Julia Ogorodnikowa

Leitung:

Nina Jefremowna Gostewa

Pädagogin für ergänzende Ausbildung von Kindern am

Zentrum für Kinder-Kreativität

Leiterin des Bereichs „Heimatkunde“

Beraterin:

Tatjana Nikolajewna Tarchanowa

Pädagogin für ergänzende Ausbildung von Kindern am

Zentrum für Kinder-Kreativität

Leiterin des Bereichs „Ursprünge“

Ortschaft Jarzewo – Siedlung Nowonasimowo

2013

1. Allgemeine Charakteristik der Arbeit

2. Einführung

3. Die Geschichte meiner Familie

4. Wesentliche Schlussfolgerungen und Ergebnisse der vorliegenden Arbeit

5. Literatur- und Quellenangaben

6. Anhang

Aktualität der Arbeit. Es ist notwendig, die Wurzel seiner Familie zu kennen – es ist die Grundlage aller Grundlagen. Es ist wie ein Fundament. Das Kennen seiner Geschichte erzieht einen dazu, stolz auf die Zugehörigkeit zu seinem Geschlecht, seiner Familie zu sein. Jede Familie besitzt ihre nicht wiederholbare Geschichte, ihre Besonderheiten. Für meine Großmutter Antonina Grigorjewna Ogorodnikowa gestaltete es sich sehr schwierig, über ihr Schicksal zu erzählen, aber sie versuchte sich an alles zu erinnern – so gut es ihr möglich war. In diesem Jahr wird Oma 90 Jahre alt. Ihre Kindheit verlief in den schweren Jahren der Kollektivierung und des Hungers, ihre Jugend entfiel auf die Zeit des Krieges. Die Geschichte seiner Familie kennen und sie von Generation zu Generation weitergeben ist einfach unerlässlich, denn sonst verlieren wir unsere Wurzeln und fallen der geistigen Degradierung anheim.

Gegenstand der Forschung: meine Familie

Objekt der Forschung: meine Großmutter väterlicherseits – Antonina Grigorjewna Ogorodnikowa

Zielsetzungen:

• den Stammbaum meiner Familie erforschen;

• erzählen, wie eng das Schicksal meiner Vorfahren mit den Ereignissen

verflochten

war, die im Lande während der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts vor

sich

gingen;

• erforschen, welchen Einfluss der Große Vaterländische Krieg, der sich als Pest

des

20. Jahrhunderts erwies, auf die Biografie meiner Familie ausübte.

Zur Erreichung der Ziele wurden folgende Aufgaben gestellt:

• Studieren der Familien-Dokumente;

• Durchforschen von Literatur, welche die Ereignisse jener Jahre bestätigt;

• Sammeln zusätzlicher Materialien für die Arbeit – Fotos;

• Wiederherstellung der Biografie meiner Familie anhand der Erinnerungen von

Großmutter und Tante;

• Gestaltung und Fertigstellung der Arbeit;

• Erstellen eines genealogischen Stammbaums meiner Familie;

• Modell einer Rüstungsfabrik herstellen

Arbeitsformen:

• Arbeit mit Literatur,

• Arbeit mit Befragten,

• Arbeit mit Dokumenten,

• Gestaltung des Materials

Forschungsquellen:

• Literatur zum vorliegenden Thema,

• Fotomaterial,

• Material aus Interviews

Methoden, die im Verlauf der Arbeit Anwendung fanden:

• Suche,

• Analyse

Einzelne Schritte der Forschungsarbeit und Fristen:

1. erste Etappe (Winter, Dezember 2011): Wahl des Forschungsthemas,

Definition der

Ziele, des Objekts, des Gegenstands, der Aufgaben und Forschungsmethoden;

2. zweite Etappe (Frühjahr 2012): Erhalt und Studium von Dokumenten, Arbeit mit

Befragten, Auswahl der Fotos;

3. dritte Etappe (Herbst 2012- Winter 2013): Analyse des erhaltenen Materials,

Vorbereitung des Anhangs, Fertigstellung des Textbereichs, Fertigstellung des

Ergänzenden Materials, Herausgabe einer Broschüre, Fertigstellung der Arbeit in

elektronischer Form.

Praktische Bedeutung:

In unserer Zeit ist die Rolle der historischen Erinnerung gesunken, viele kennen

die Geschichte ihrer Familie und ihres Landes nur in einem unzureichenden Maße.

Die Bedeutung meiner Arbeit besteht darin, dass im Laufe der Forschungstätigkeit

das Leben meiner Großmutter aus winzigen Bruchstücken rekonstruiert wurde. Ich

bin der Meinung, dass, wenn wir die Geschichte unserer Familie, unseres

Geschlechts, kennen, wir auch die Geschichte unseres Landes besser verstehen

werden.

Umfang und Struktur der Forschungsarbeit. Sie besteht aus einer allgemeinen Charakterisierung der Arbeit, Einleitung, Hauptteil, wesentlichen Schlussfolgerungen, die sich aus der geleisteten Arbeit ergeben, Schlussbemerkung, Angaben über verwendete Literatur und andere Materialien, Anhang.

Wie wenige von ihnen auf der Erde noch geblieben sind,

Die Beine gehen nicht, die Wunden machen keine Angst,

Und nachts rauchen sie, damit in schlechten Träumen

Man auf dem Schlachtfeld nicht wieder auf sie schießt.

Jeden einzelnen von ihnen möchte ich umarmen,

Die Seelenwärme mit ihnen teilen,

Wenn es doch eine Kraft gebe, um die Zeit zurückzudrehen…

Aber ich bin nicht Gott… wieder träumen sie vom Krieg.

Mögen die Enkel niemals einen Krieg erleben

Und ihr Schmutz die Nachfahren nicht berühren,

Möge der alte Hauptfeldwebel rauchen

Und hören, wie sein Enkel im Schlafe lacht.

Jurij Solowjew

Beim Durchblättern des Familienalbums sah ich mir immer die alten, mit der Zeit vergilbten Fotos an, fragte die Verwandten, wer die Menschen auf den Bildern waren, welchen Beruf sie ausgeübt haben, in welchem Verhältnis sie zu unserer Familie standen. Als ich in der Schule vaterländische Geschichte lernte, begann ich unfreiwillig die Ereignisse im Lande mit den Daten auf den Fotos zu vergleichen. Von neuem, doch auf eine ganz andere Art und Weise, erlebte ich nun die Fakten, die im Lehrbuch dargestellt waren. Meine Wahl fiel auf das Thema der Erforschung meiner Familie, meiner Wurzeln. Mein Thema beinhaltet größtenteils das Studium der Periode des Großen Vaterländischen Krieges und vor allem all das, was das Schicksal meiner Vorfahren beeinflusst hat. Mit Sicherheit ist der Krieg das wichtigste und traurigste Ereignis der vergangenen hundert Jahre in der Geschichte unseres Landes. Die Zahl der Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges wird immer geringer. Sie haben gekämpft, unser Vaterland und unsere Menschen verteidigt. Die Jahre haben die Schärfe der Wahrnehmung der tragischen Ereignisse, die sich vor mehr als 70 Jahren abspielten, abgeschwächt.

Eine der lebenden Augenzeugen, die die Erschwernisse des Krieges am eigenen Leib erfahren haben, ist meine Großmutter Antonina Grigorjewna Ogorodnikowa (Anhang N° 1). Gerade sie war es, die mir die Geschichte unserer Familie erzählte, denn als ich geboren wurde, war der Großvater schon nicht mehr am Leben. Ich beschloss die Geschichte meiner Familie kennenzulernen und zu bewahren, weil ich der Meinung bin, dass jeder Kostbarkeiten, wie die Kenntnisse über den eigenen Stammbaum, festhalten sollten.

Ich stellte mir die Aufgabe, bei folgenden Familienmitgliedern Informationen über meine Familie zu sammeln:

Antonina Grigorjewna Ogorodnikowa (Großmutter), geb. 1922,

Maria Leonidowna Waigult (Tante), geb. 1943,

Tamara Leonidowna Ogorodnikowa (Tante), geb. 1951

Nachdem ich ein aufrichtiges Interesse für die Geschichte meiner Familie entwickelt hatte, fragte ich oft die Großmutter, wie sie als Kind gelebt hatte, doch die Unterhaltung ging jedes Mal mit einem anderen Thema zu Ende. Mit der Zeit, als ich heranwuchs, wurde die Großmutter gesprächiger. Einige Momente ihres Lebens konnte sie erst jetzt erzählen.

Man hatte sie, die so schwere Zeiten durchgemacht hatten, die ganze Zeit in Angst gehalten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Großmama mir nicht schon früher etwas erzählt hat – sie wollte nicht unnötig die Vergangenheit ausgraben. Und selbst jetzt, nachdem mehr als siebzig Jahre vergangen sind, fürchtet sich Großmutter immer noch offen zu sprechen: „Und plötzlich sperren sie einen ein“. Die in der Kindheit erworbene Furcht bindet sie bis heute.

Großmutter wurde 1922 in der Ukraine geboren, im Gebiet Poltawa (Globinsker Bezirk, Trowalsker Dorfrat, Vorwerk Knjasewka). Meine Uroma, Mamas Großmutter, hieß Olena Dmitrijewna Paschtschenk (Mädchenname Dereda), der Vater – Grigorij Pawlowitsch Paschtschenko (Anhang N° 2). Olena Dmitrijena starb, als die Großmama erst 1,5 Jahre alt war. Später fand der Vater eine andere Frau mit demselben Vornamen: Olena Andrejewna (Mädchenname Schlokan). Sie ließen ihre Ehe registrieren, und es wurden ihnen fünf Kinder geboren.

1930 kam Großmutter zur Schule. Und so erinnert sie sich daran: „Bis zur dritten Klasse besuchte ich unsere Dorfschule. Ab der dritten Klasse ging ich im Nachbardorf Browarka zur Schule. Im Herbst und im Frühjahr gingen wir die drei Kilometer von Knjasewka zu Fuß. Eine Uniform gab es nicht, jeder hatte das an, was er besaß. Im Winter brachten sie uns mit Schlitten, mit zwei Fuhrwerken dorthin. Wir waren viele Kinder. Das Lernen gefiel mir, ich ging immer mit großem Interesse zum Unterricht“.

1932 setzte in der Ukraine die große Hungersnot ein, im Volk nannten sie das „Golodomor“ (bezeichnet eine durch Menschen verursachte Hungersnot, die als Teil der sowjetischen Hungersnot 1932-1933 besonders die Ukrainische SSR und ukrainisch stämmige Bürger anderer Sowjetrepubliken betraf; Anm. d. Übers.). Und das erzählt die Großmutter dazu: „Alle Nahrungsmittel, die auf dem Territorium der Ukraine und des Wolgagebiets gezüchtet worden waren, nahm der Staat einem vollständig weg. Die Kolchosen waren zu der Zeit abgewirtschaftet und verarmt. Die Bauern hatten kein Mehl im Haus, um die Familie zu ernähren. 1933 starben nicht nur die Tiere vor lauter Hunger, sondern auch die Menschen. Ab dem Herbst lief eine Sonder-Brigade durch alle Höfe: sie suchten, ob es nicht irgendwo noch verstecktes Getreide gab. Wenn sie etwas fanden, nahmen sie es bis aufs letzte Körnchen mit. Die Leute starben auf der Straße, weil sie Gras gegessen hatten – mit dem Gras im Mund fielen sie tot um. Wenn ein Pferd krepierte, stürzten die Menschen sich darauf, fingen an den Kadaver in Stücke zu reißen und stießen sich gegenseitig zurück.

Die Toten wurden gar nicht mehr beerdigt. Wochenlang lagen sie in den Straßen und den menschenleeren Hütten. Sie wurden später in eine Gemeinschaftsgrube geworfen, die man anschließend zuschüttete. Nachts wühlten wilde Tiere die Gräber auf. Jeder Tag war für uns der letzte. Der Tod wurde zur Gewohnheit. Ein stilles, gedehntes Stöhnen lag über dem Dorf, lebendige Kinder-Skelette krochen über den Boden; sie wimmerten kaum hörbar. Die Frauen suchten nach jedem noch so kleinen Krümelchen; alles war essbar. Sie kochten Brennnesseln, Lindenblätter, häuften hinter ihren Hütten Hufe, Knochen, Hörner und nicht bearbeitete Schaffelle auf. Sie fingen Mäuse, Ratten, Spatzen, Ameisen, Würmer. Die Knochen zermahlten sie zu Mehl und taten dasselbe mit den Ledersohlen, die eigentlich für Schuhe gedacht waren. Und als Gras und Kräuter anfingen grün zu werden, gruben sie die Wurzeln aus, aßen die Blätter und Knospen. Sie verwendeten Löwenzahn, Kletten, Schneeglöckchen, Weidenröschen, Nesseln. Und auch Pflaumen, die gerade erst auftauchten. Die Leute tranken ausschließlich Wasser, deswegen waren sie ganz aufgedunsen“.

„Mein Nachbarin hatte fünf Kinder an den Rockzipfeln hängen, - fährt Großmutter fort, - Kostja, der Älteste, diente in der Armee. Fast alle ihre Kinder starben, nur der der Kleinste blieb ihr erhalten – er war 1925 geboren. Alle starben ihr während der Hungersnot weg, alle Verwandten. Nur die Mutter und die Oma blieben am Leben“.

1933 war die Großmama gerade erst 11 Jahre alt. Ihre Familie bestand aus der Stiefmutter, dem Vater und den Schwestern: Vera, geboren 1926; Katja, geboren 1929; Galja geboren 1933.

Mein Urgroßvater Grigorij Pawlowitsch, Großmamas Vater, arbeitete als Kolchosvorsitzender. 1934 steckten sie ihn aufgrund einer Denunzierung für sechs Monate ins Gefängnis. Der Sinn der Denunzierung bestand darin, dass er angeblich fahrlässig mit seinen Pflichten umgegangen war. Zu der Zeit konnte jede beliebige Person für nichts und wieder nichts eingesperrt werden. Als sie ihn nach einem halben Jahr entließen, arbeitete er zunächst dort, wo sie man es für ihn bestimmte. Später setzte man ihn wieder auf seinen alten Posten, denn er war ein guter und gewissenhafter Arbeiter.

Großmamas Stiefmutter war eine böse Frau. Über sie spricht die Oma so: „Nachdem sie den Vater ins Gefängnis gebracht hatten, gab sie mir nichts mehr zu essen. Sie aß mit ihren Kindern, aber mich führte sie an der Hand aus dem Haus. Jeden Tag schlug sie mich, wenn ich etwas nicht so machte, wie sie wollte, wenn es ihr nicht gefiel“. Großmutter überlebte den Hunger wie durch ein Wunder. Sie überlebte dank ihres Onkels, dem Bruder des Vaters. Er arbeitete in der Kolchose und kümmerte sich um die Pferde. Mit zwölf Jahren arbeitete die Großmutter zusammen mit den Erwachsenen im Pferdestall: sie trug schwere Eimer mit Wasser, mistete die Stallungen aus. Für die Arbeit mit dem Onkel bekam sie auch ein Mittagessen.

1937 gab es in der Ukraine wieder Korn, eine gute Getreideernte wurde eingefahren. Das Leben im Dorf verbesserte sich ein wenig, die Kinder gingen in die Schule. Großmama ging gern in die Schule. Es gab viele Unterrichtsstunden. In russischer Sprache wurden Literatur, Grammatik und die Sprache selbst unterrichtet. Auf Ukrainisch – ebenfalls. In der fünften Klasse führte man die deutsche Sprache ein. Auch auf Deutsch gab es natürlich Grammatik und Literatur. Die siebte Klasse beendete sie nicht, der Vater holte sie zum Arbeiten in die Kolchose; er gab ihr nicht die Gelegenheit, die Schule zu beenden, weil die Familie so groß war. Großmama erzählt: „Ich habe sechs Klassen vollständig absolviert. In der Kolchose arbeitete ich auf Pferden. Wir pflügten, säten Getreide aus, später ernteten wir es. Die Arbeit in der Kolchose war sehr schwer. Wir mussten selber die Pflüge und die Eggen ziehen. Die Pferde, die den Hunger überlebt hatten, waren zu schwach. Im Herbst rissen wir die Ähren mit der Hand aus, nahmen die Bündel und banden sie zu Garben zusammen. Danach wurde das Korn gedroschen – ebenfalls mit der Hand. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend arbeiteten wir auf dem Feld. Zum Schlafen gab es keine Zeit. Wir säten und ernteten auch Hirse. Als ich anfing zu arbeiten, gab es zu Hause zusätzliches Essen. Für den Vater war es zu schwer, die große Familie ganz allein zu versorgen. Ich arbeitete dort bis 1941“.

„Wenn es nur nicht noch einmal Krieg gibt“, - sagt meine Großmama oft. Ihre Familie wurde zu Beginn des Krieges noch durch zwei weitere Kindergeburten ergänzt: Wanja, geboren 1936, und als letzte Mascha, die Kleinste, geboren am 22. Juni 1941.

Früh morgens, als der Krieg begann, kämpften russische und deutsche Flugzeuge direkt über dem Dorf. Großmutter erinnert sich: „Ich höre noch das gruselige Heulen, die Einschläge. Brennende Flugzeuge stürzten vom Himmel. Angst und Schrecken erfasste alle. Die Leute rannten durchs Dorf, ohne zu wissen, wo sie vor den Explosionen, fliegenden Geschossen und Granaten Schutz suchen sollten. Wir versteckten uns unter Buschwerk in Gräben. Alle waren total erschrocken, Todesangst stand in ihren Gesichtern geschrieben. Überall lagen leere Patronenhülsen herum: im Garten, im Gemüsegarten, auf der Straße. Bleiregen rieselte vom Himmel. Es war schrecklich. An diesem Tag wurde mein Schwesterchen geboren. Die Stiefmutter ließ es während der Bombardierung zu Hause, auf dem Ofen, liegen. Als meine Großmama sah, dass die Stiefmutter das gerade erst geborene Kind nicht mitgenommen hatte, sprang sie aus dem Graben und rannte, sich mit einem Daunenkissen schützend, ins Haus, nahm das Kind vom Ofen und rannte mit ihm wieder zurück. Nach dem Abendessen kamen die Deutschen ins Dorf. Die Stiefmutter heizte den Ofen ein, bereitete Brot vor. Deutsche Fahrzeuge nahmen damals unseren ganzen Garten ein – und der war groß. Sogleich schlachteten sie unsere Kuh und ließen sich nieder, als wären sie die Hausherren.

Häufig unterbricht die Großmutter ihre Erzählung, um für lange Zeit zu schweigen. Ich fühle, dass es ihr sehr schwer fällt, und lenke das Gespräch auf ein anderes Thema. Wir trinken Tee, ich berichte ihr über meine schulischen Dinge, beruhige sie. Mitunter kommt es vor, dass sie mich selber zu sich ruft. Ich bitte sie, mir von ihrem Vater zu erzählen.

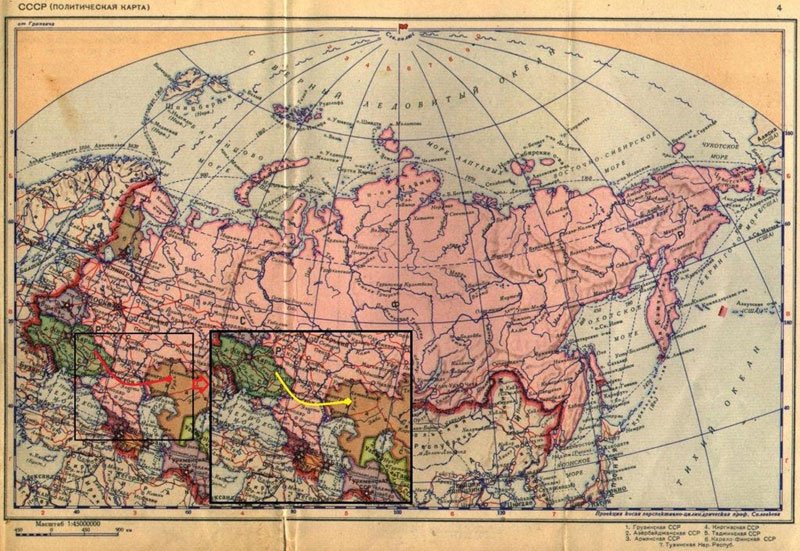

Mein Vater war Kolchos-Vorsitzender. Am ersten Tag des Krieges holten er und fünf andere Männer eine Herde reinrassiger Kühe aus der Kolchose und trieben sie auf Befehl „von oben“ über Kalmückien nach Kasachstan (Anhang N° 3).In der Kolchose gab es 138 Elite-Kühe. Mit auf den Weg gab man ihnen ein Pferd samt Leiterwagen, auf den Lebensmittel verladen wurden. Die Herde trieben sie zu Fuß voran. Unterwegs stießen sie auf Bäche und Flüsse, die sie überwinden mussten. Die Männer, welche die Kühe begleiteten, bauten Flöße. Einige Kühe schafften es auch, selber hinüberzuschwimmen. Sie legten zahlreiche Pausen ein; die Kühe, die so erschöpft waren, dass sie nicht weitergehen konnten, wurden an Ort und Stelle geschlachtet. Das Fleisch verwendeten sie zum Essen und nahmen anschließend noch so viel wie möglich für die Weiterreise mit. Es gab eine Menge herumstreunendes Vieh in all den zerstörten Dörfern, deswegen nahm die Zahl der Kühe nicht ab. Di herumstreunenden Tiere gesellten sich selber zu einer Herde. Während sie sich der kasachischen Grenze näherten, setzte der Winter ein, mit ersten grimmigen Frösten und scharfem Wind. Die Kühe weinten aufgrund des schneidenden Windes, die Tränen gefroren ihnen in den Augen. Es war schwer und unerträglich die sich quälenden Tiere anzuschauen. Aber Befehl ist Befehl. Die Männer waren gezwungen, die 138 Kühe abzuliefern, und das taten sie auch. Der Marsch zog sich über ein ganzes Jahr hin, von Juni 1941 bis Juni 1942. Der Vater kehrte zurück, und dann schickten sie ihn ins Gebiet Rostow. Dort war er im Fleischkombinat tätig, wo Vieh für die Soldaten geschlachtet wurde. Als die Armee gen Westen zog, schloss der Vater sich unseren Truppen an. Dort holten sie ihn dann auch an die Front. Da er 55 Jahre alt war, mobilisierten sie ihn zur Eisenbahn, wohin er Munition und Kriegstechnik für die Front lieferte. Das Kriegsende erlebte er in Wien. Und erst im August 1945 kam er nach Hause zurück“.

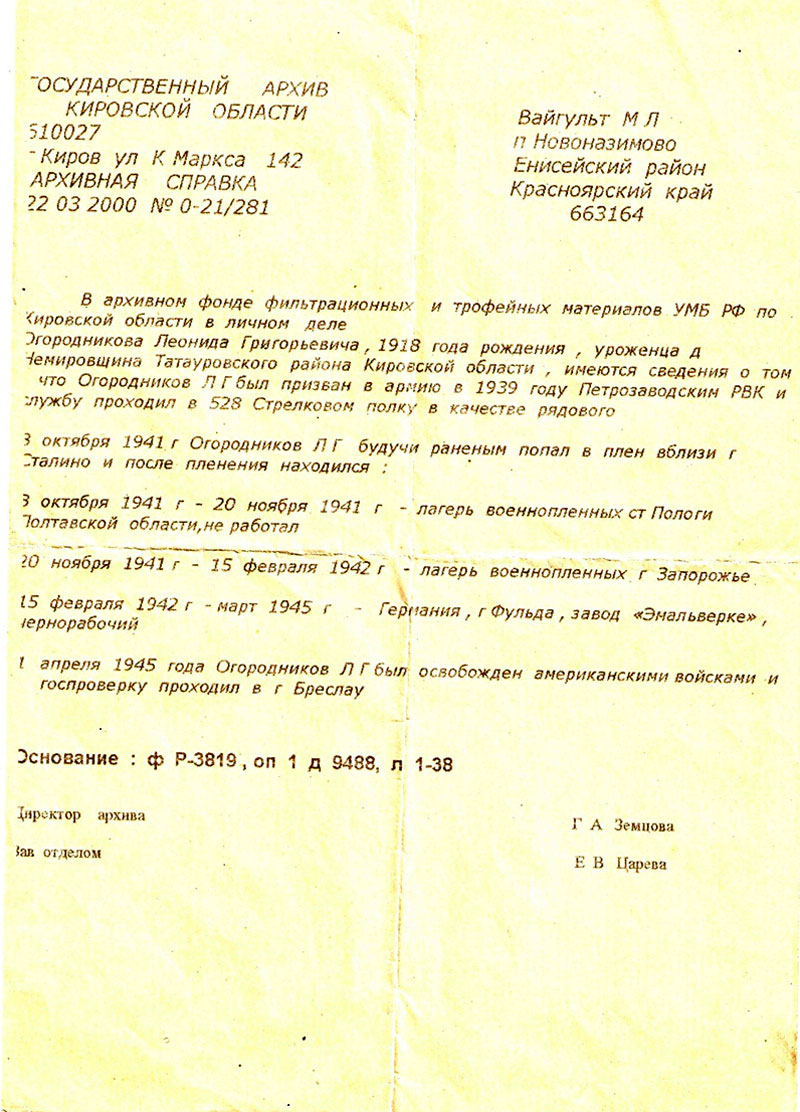

Und jetzt erzähle ich von meinem Großvater. Er hieß Leonid Grigorjewitsch Ogorodnikow (Anhang N° 4). In die Armee wurde er 1939 einberufen. Er diente bei der aktiven Armee in Moldawien. Im Mai 1941 sollte er aus dem Kriegsdienst zurückkommen, aber da kam der Krieg, alle erfuhren davon, und er wurde nicht entlassen.

Am 3. Oktober 1941 erlitt der Großvater eine schwere Verwundung an der Schulter. Als sein Truppenteil mit dem Zug ins Hinterland abtransportiert wurde, geriet dieser in einen deutschen Fliegerangriff. Der Zug wurde zerstört. Die verwundeten Soldaten gerieten in Gefangenschaft. Man trieb alle Kriegsgefangenen in die Stadt Saporoschje. Es war Herbst. Es gab für die Gefangenen keine Unterbringungsmöglichkeiten. Aus unverständlichen Gründen erlaubten die Deutschen, die die Kriegshäftlinge bewachten, den Familien aus der Stadt Saporoschje ihre Verwandten unter den Gefangenen abzuholen. Eine der ortsansässigen Frauen hatte Mitleid mit meinem Großvater und rettete ihn, indem sie ihn mit dem Namen ihres bereits in den ersten Kriegstagen verschollenen Sohnes annahm und ihm en Nachnamen Kowaljow gab. So rettete diese gutmütige Frau einen ihr vollkommen Fremden Burschen. Sie kümmerte sich um ihn wie um ihren eigenen Sohn. In der Stadt Saporoschje begann eine Hungersnot, und sie brachte meine Großpapa zu ihrer Schwester, zum Vorwerk Knjasewka, wo Großmutters Familie lebte. Alle Kriegsgefangenenmussten sich täglich bei der Kommandantur melden. Die Listen waren endlos lang. Für die jungen Männer gab es separate Listen. Dort am Durchgangspunkt lernten sich meine Großeltern dann auch kennen. Es gingen Gerüchte, dass Brigaden zusammengestellt werden sollten. Zum Herbst 1941trieben sie die jungen Leute aus den nahegelegenen Vorwerken in die Stadt Saporoschje. Die Stadt summte wie ein Bienenstock. Am 15. Februar 1942 kam die Benachrichtigung, wohin und um welche Uhrzeit sie sich begeben sollten. Alle Aufgerufenen wurden zu Kolonnen formiert. Zu beiden Seiten standen Wachen mit Hunden. Au den Fuhrwerken konnten sie ihre Kleidung und Lebensmittel unterbringen, die sie von zu Hause mitgenommen hatten. Dann wurden sie bis zur Bahnstation Globino getrieben, die 50 km vom Vorwerk entfernt lag. Es herrschte Winter, es war eisig kalt. Die Seele war ihnen schwer. Alle wussten, dass sie hier zum letzten Mal auf heimatlichem Boden fuhren. Für immer verabschiedeten sie sich von ihren Verwandten. Aus allen Vorwerken vernahm man Stöhnen und Geheul. Nach Globino, so schien es, hatten sie wohl die gesamte Ukraine getrieben. Sie wussten bereits, dass man sie zur Sklavenarbeit nach Deutschland bringen würde. Jeden Tag gingen Züge in Richtung Deutschland. Und so lud man sie am 11. November 1942 auf Waggons und brachte sie nach Deutschland.

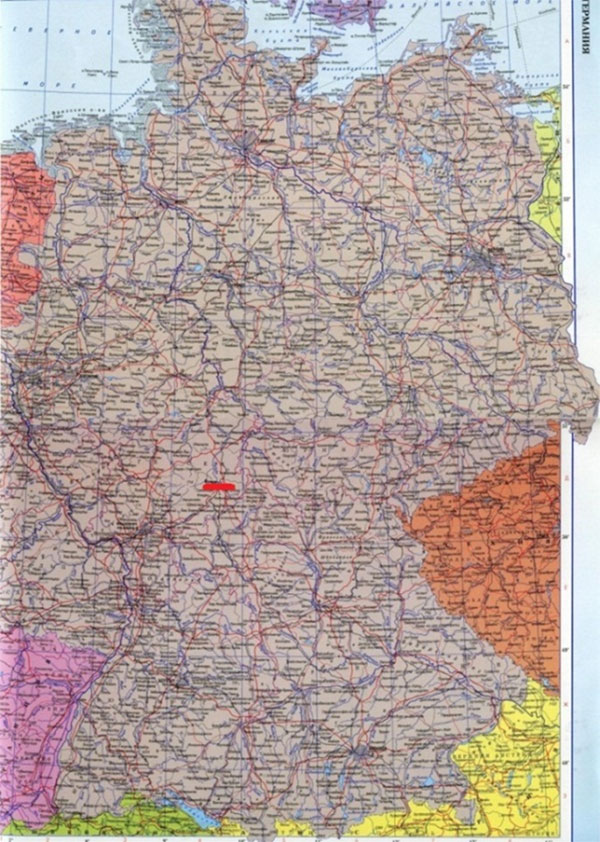

„Wir waren lange unterwegs, bis wir dort endlich eintrafen, - erinnert sich die Großmama. – Es war eine schwere Fahrt. Wir aßen nur das, was wir von zu Hause noch hatten mitnehmen können. Es gab viele Anhängerwagen: in manchen saßen ebenfalls Menschen, in anderen transportierte man Munition oder Soldaten. Ich weiß nur noch, dass wir lange in Polen standen. Die Polen waren bösartige Menschen. Für alles wurde man gleich erschossen. Über Lautsprecher machten sie häufig Mitteilungen wie diese: „Wer einen grünen Koffer vergessen hat, den bitten wir zum Punkt zu kommen und ihn abzuholen“. Die Menschen, die hingehen wollten, um ihn zu holen, wurden an Ort und Stelle erschossen, mitten auf dem Platz. Sie sagten, das wären keine Menschen. Ein paar Mal führten sie uns ins Badehaus: zuerst ließen sie kaltes Wasser auf uns herab, dann kochend heißes. Schmerzhaft war das, die Haut brannte wie Feuer. Dann brachte man uns in die Stadt Frankfurt am Main, nach Deutschland. Dort brachten sie uns unter. Ich erinnere mich, dass da ein großer Saal war; dorthin waren die Herren verschiedener Fabriken und Werke gekommen – diejenigen, die dringend Arbeitskräfte benötigten. Sie gingen umher und wählten sich Leute aus, wie Ware bewerteten sie sie. Und so geriet ich nach Fulda“ (Anhang N° 5).

Hitler hatte sich jahrelang auf den Krieg vorbereitet. Auf den deutschen Territorien waren bereits Rüstungsfabriken entstanden. Für diese Fabriken benötigte man kräftige, gesunde Menschen. Deswegen sammelte man Menschen aus den Dörfern und Städten in großen Gruppen und schickte sie zum Arbeiten für die deutsche Armee. Ganz West-Europa begann für einen einzigen Staat zu arbeiten.

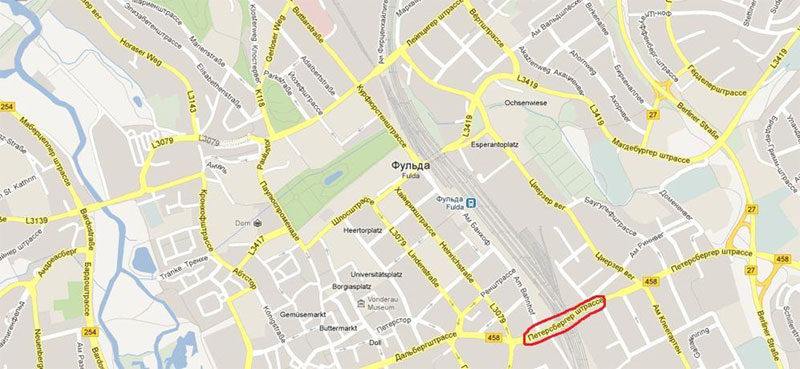

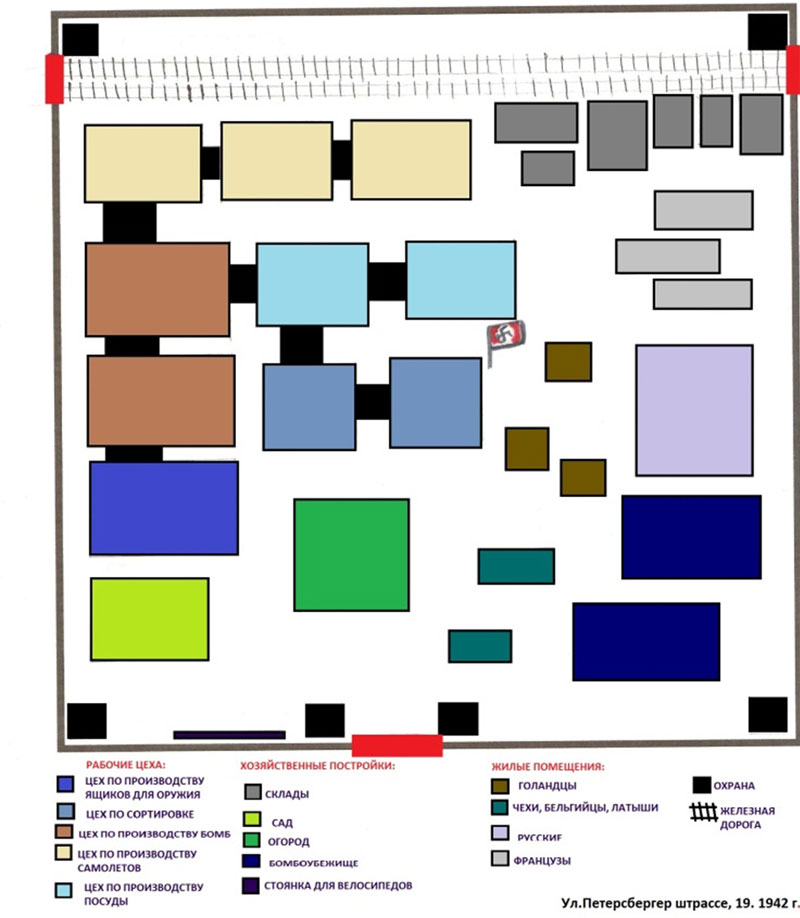

Das „Emaille-Werk“ in der Petersberger Straße 19, in der Stadt Fulda,

Deutschland (Anhang N° 6). Diese Adresse werde ich nie vergessen, - fährt

Großmama mit ihren Erinnerungen fort. – Es war eine große Fabrik. Vier mal vier

Kilometer. Die Bezeichnung Fabrik zur Herstellung von emailliertem Kochgeschirr

besaß sie nur zur Ablenkung von ihrem eigentlichen Zweck. Vielmehr handelte es

sich um eine vollständig spezialisierte Rüstungsfabrik (Anhang N° 7). Das

gesamte Territorium der Fabrik war von einer etwa zwei Meter hohen Steinmauer

umgeben, die von oben mit Stacheldraht in einer Breite von ungefähr 30

Zentimetern bespannt war. Zuerst wussten wir überhaupt nicht, dass wir

Rüstungsgegenstände herstellten. Tatsächlich ähnelten die Gussblöcke Kochtöpfen.

Es war eine schwere Arbeit, wenngleich die Hauptarbeit von Männern und der

Technik geleistet wurde. Wir, die Frauen, zogen unheimlich schwere Gussblöcke,

brannten sie am Fließband und atmeten die schwere dunstverhangene Luft ein. Dann

trugen wir die Blöcke in die Sortierhalle. Als wir erfuhren, dass die

Gegenstände nicht für Geschirr gedacht waren, verursachten wir absichtlich

Ausschuss. Man zwang uns mit allen Kräften zu arbeiten, wobei sie uns von einer

Werkshalle in die andere verlegten. Irgendwie geriet ich in eine Halle, in der

Flugzeuge zusammengebaut wurden. Dort war die Arbeit leichter. Wir fügten das

Skelett des Flugzeugs aus kleinen und dünnen Kunststoffteilen zusammen und

arbeiteten ganz detailgetreu. Kann sein, dass das auch keine Flugzeuge, sondern

Bomben waren. Wir hatten keine Ahnung, was wir da genau machten. Die ganze Zeit,

angefangen mit dem Moment, in dem sie uns in die Fabrik trieben,

gab es Bombenhagel. Die Amerikaner bombardierten nicht nur die Stadt Fulda,

sondern auch die gesamte Umgebung. Das Territorium der Rüstungsfabrik war von

Bomben gänzlich verunstaltet, Gebäude, Werkshallen waren zerstört. Man brachte

uns in einen Luftschutzbunker, und am nächsten Tag mussten wir die Arbeit wieder

aufnehmen. Nach jedem Bombenangriff wurden die Wohnräume wiederhergestellt. Auf

dem Fabrikgelände gab es auch einen Garten und einen Gemüsegarten, allerdings

kümmerten wir uns nicht um ihn, dort arbeiteten nur Deutsche.

Wir, die Russen, lebten in einem dreigeschossigen Gebäude – das war ein ehemaliges Lagerhaus für Geschirr. In der ersten Etage – die Kantine, eine Dusche sowie eine Wäscherei. Im zweiten Stock wohnten Familien, im dritten Alleinstehende. Zuerst wohnte ich in er dritten Etage“.

Doch die Jugend nimmt sich das Ihre. Alle Gefangenen aus der Ukraine wohnten in der Emaille-Fabrik. Und nachdem meine Großeltern sich an Knjasewka kennengelernt hatten, hielten sie ihre Verbindung auch in Deutschland aufrecht; später gründeten sie eine Familie. Man teilte ihnen ein separates Zimmer zu. Sie bewohnten ein kleines Zimmerchen, etwa 4 x 5 Meter groß. Die Großmutter erzählt: „ Zwei Betten standen darin, ein kleiner Tisch, zwei kleine Sitzbänke und ein Schränkchen. Es war nicht verboten, eine Familie zu gründen. Die kriegsgefangenen Franzosen lebten in Baracken kann sein, dass es zwei oder drei waren, genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Einmal arbeitete ich mit einem Franzosen zusammen. Er hieß Karl, den Nachnamen weiß ich nicht mehr. Es gab sehr viele Kriegsgefangene, unter ihnen auch Belgier, Ukrainer, Franzosen, Letten, Tschechen – alle waren sie vertreten. Es waren viele Menschen, mehr als 6000 arbeiteten dort. Man führte über uns Buch: wer krank, wer gestorben war. Namen hatten wir nicht. Ein Schild mit einer Nummer am Kleid – das war alles. Ich trug die Nummer 68, mein Mann die 61. Man hatte sie uns bereits gegeben, als wir in der Ukraine, in Saporoschje, auf der Namensliste standen. Anfangs trugen wir die Kleidung, in der wir von Zuhause weggefahren waren, später gab man uns schwarze Kleider und Unterwäsche für Männer und Frauen. Unsere Arbeit wurde von zwei Leitern beaufsichtigt. Der eine war streng, er war von absolut allen gefürchtet. Der andere war ein kleiner, gutmütiger – wir nannten ihn Schunapsan. Es kam vor, dass die Deutschen dasaßen, mit den Füßen auf den Boden klopften und dabei strickten oder stickten. Der erste Chef kommt an, brüllt herum und schlägt mit einem Stück Blech gegen ein anderes; und alle fingen sofort an zu arbeiten. Besonders bestraft wurden wir nicht. Der Arbeitstag begann um 7 Uhrmorgens und endete um 5 Uhr nachmittags. Wir arbeiteten in kleinen Gruppen. In meiner Mannschaft gab es 5 Leute: mich, Milja Komar, Maria… (den Nachnamen weiß ich nicht mehr), den Meister und einen Deutschen. Wir arbeiteten immer in dieser Gruppe zusammen. Freie Mitarbeiter waren nur Holländer und die deutschen selbst. Die Deutschen kamen mit Fahrrädern zur Arbeit. Innerhalb des Geländes, am Eingang, befand sich ein Stellplatz für Fahrräder. Der Eingang zum Fabrikgelände wurde von vier Seiten bewacht. In jeder Ecke stand ein Wachturm mit bewaffneten Soldaten. An den Eingangstoren standen ebenfalls Wachen. Durch die Fabrik führten zwei Bahngleise, damit die Erzeugnisse abtransportiert, Frachten und das zum Arbeiten notwendige Material angeliefert werden konnten. Die Tore waren groß; wenn ein Zug mit Waggons ein- oder ausfuhr, öffneten sie sich und wurden sogleich wieder automatisch geschlossen. Da wir uns in einem Militärobjekt befanden, gab es auch überall ein verschärftes Wachaufgebot. Das deutsche Hakenkreuz befand sich im Zentrum des Territoriums. Für unsere Arbeit erhielten wir Geld, aber entsprechend ihrem Gesetz war ich noch minderjährig. Bei ihnen begann die Volljährigkeit mit 22 Jahren, und ich war erst 19. Deswegen zahlten sie mir weniger, zwischen 7 und 8 Mark. Sie erlaubten uns, das Territorium zu verlassen; in der Stadt konnten wir in die Bäckerei oder in einen Laden gehen und uns kaufen, was nötig war. Jeden Tag kamen im Radio Nachrichten, dass die russische Armee zurückweichen würde, dass die meisten Städte von den Deutschen eingenommen worden waren: Smolensk, Kiew, Tschernigow, Lwow. Wir lauschten jeden Tag. Auf diese Weise wollten sie uns niederdrücken, entmutigen, damit wir willenlose Puppen waren. Es schmerzte sehr, das alles anzuhören, wir sorgten uns alle sehr um unsere Heimat. Aber nach 1943 war das Radio nicht mehr in Betrieb. Per Mundpropaganda wurde übermittelt, dass die russische Armee den Deutschenbei Smolensk eine Niederlage bereitet hatte, ebenso in Stalingrad und Sewastopol. Wir warteten auf Informationen aus der Heimat. Sie erlaubten uns nach Hause zu schreiben. Diese Briefe nannten wir Postkarten. Darauf konnte man nicht mehr als 25 Zeilen schreiben. Die Zensur prüfte alles, so dass man im Allgemeinen auch eigentlich gar nichts schreiben konnte. Wir schrieben, dass wir am Leben und gesund waren. Später erhielten wir Antworten auf unsere Briefe. Ich bedaure bis heute, dass ich alles in der Ukraine zurückgelassen habe“.

Großmama fährt fort: „Die Arbeitsbedingungen waren schwer. Aber als ich schwanger wurde, versetzten sie mich zu einer leichteren Arbeit und erhöhten die Essensration. Es gab zweimal am Tag Essen – mittags und abends. Am Morgen nur Gerstenkaffee. Allerdings konnten wir in die Kantine kommen und uns selber etwas zubereiten. Vierzehn Tage vor dem Geburtsdatum stellten sie mich von der Arbeit frei; ich bekam das Kind im Krankenhaus unter Narkose. 1943 wurde die zweite Tochter, Maria, geboren. Ich bekam sechs Wochen Urlaub. Für Maria bekam ich Lebensmittel: 1 Liter Milch, 250 Gramm Zucker, 250 Gramm Hirse pro Woche. Als die Kleine ein Jahr alt wurde, gaben sie mir Zwieback. Morgens brachten wir die Kinder in ein Zimmer, dort waren sechs Kleine. Und unser Mädchen kümmerte sich um sie. Abends holten die Familien die Kleinen wieder ab. Jeden Morgen kam der Chef und kontrollierte die Temperatur in dem Zimmer, und – Gott behüte – es herrschten dort mehr als 27 Grad. Er schreit nach dem Mädchen, öffnet das Fenster und sagt: „Die Kinder brauchen frische Luft“. Später kamen kleine Deutsche aus unserer Brigade zu mir, angeführt von Anna Schwarz. Sie brachten mir so viel von allem! Sowohl Kleidung, als auch einen Puppenwagen, geräuchertes Fleisch, Milch – das waren gute Mädchen. Sie wollten sich das russische Kind anschauen, denn bei ihnen wurde Propaganda gemacht, dass slawische Kinder mit Hörnern und einem Schwanz geboren würden. Die Hörner würden später abfallen, aber der Schwanz würde noch eine Zeit lang bleiben. Ich zeigte ihnen Maschenka, und sie meinten: „Ganzgenau wie ein deutsches Kind“. Nach dem Urlaub ging ich wieder zur Arbeit, aber in der Brigade waren – Neue. Einige hatten sie fortgebracht. Die eine oder andere war verstorben. Ständig brachten sie neue Arbeitskräfte.

Die Stadt Fulda war vollständig mit Rüstungsfabriken bebaut. Wenn allein in unserer Fabrik 6000 Gefangene arbeiteten, wie viele gab es dann wohl in der gesamten Stadt? Wenn wir das Fabrikgelände verließen, um in der Stadt einzukaufen, waren in den Straßen zu beiden Seiten unheimlich hohe Zäune zu sehen. Gegenüber unserer Fabrik lag noch eine weitere – die „Gummiwerke“. Dort wurden die Menschen für jedes noch so kleine Vergehen bestraft: sie stellten sie ins Wasser, prügelten sie, entzogen ihnen das Mittagessen, demütigten sie, setzten sie Zwangsarbeiten aus“.

Die Großmutterschwieg. Die Pause hing schwer und beklemmend in der Luft. In solchen Minuten fiel es schwer, die Großmama anzuschauen. Sie weint schon längst nicht mehr. Die durchgemachten Jahre haben ihrem Gesicht den Stempel von Schmerz und Leid aufgedrückt. Gegenwärtig hat sie Augenprobleme, sie kann nichts sehen. Offenbar hat sich die Arbeit in der heißen Zeche ausgewirkt. Busweilen reibt sie sich die trockenen Augen, als ob sie ein Tränchen wegwischen wollte.

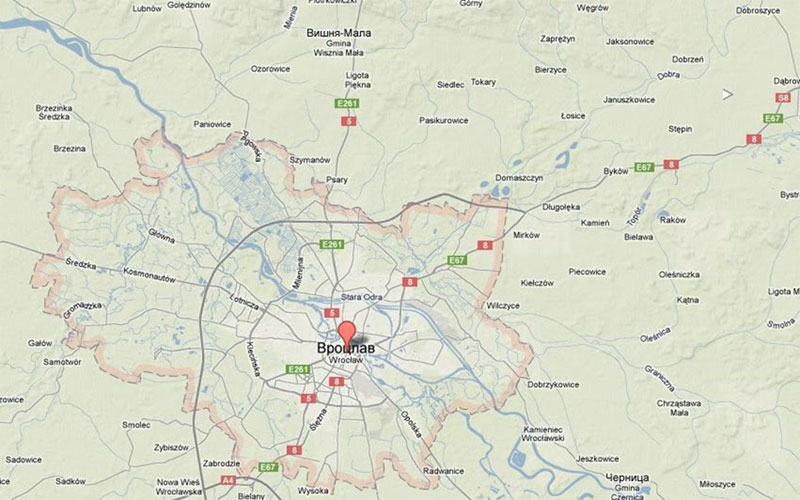

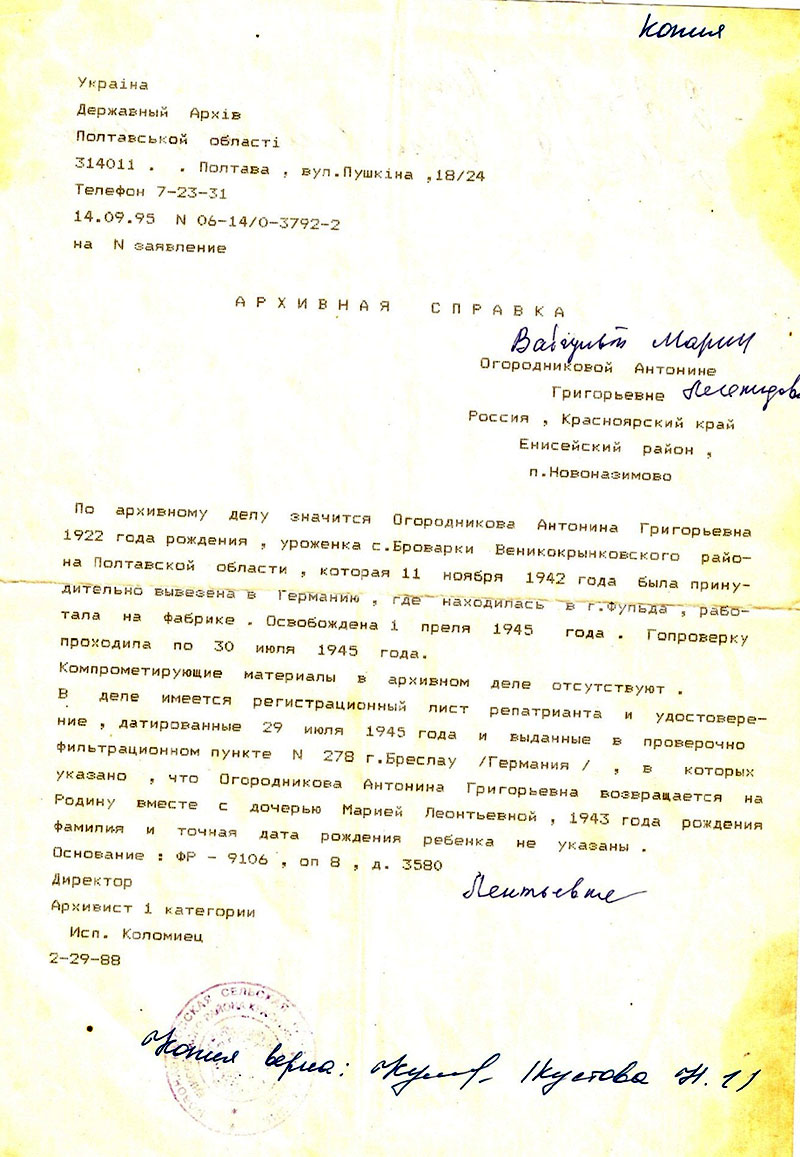

Rhythmisch tickt die Standuhr, und ich kann mich nicht entschließen, die schwere Stille zu stören. Später sagt die Großmama, dass die Fabrik am 1. April 1945 von den Amerikanern zerstört wurde und die kriegsgefangenen Arbeiter in Kasernen untergebracht wurden, die nach dem Bombenangriff unversehrt gebliebenen waren. Man begann die Gefangenen in ihre Heimat zu schicken. Die Großeltern wurden nach Breslau in Polen geschickt (Anhang N° 8), wo sie eine staatliche Überprüfung durchliefen, mit der man feststellen wollte, ob kompromittierendes Material gegen sie vorläge. Also, nach den vorliegenden Dokumenten fuhr Großmutter mit Tochter Mascha nach Deutschland (Anhang N° 9). Aber in der Geburtsurkunde steht, dass Mascha im Gebiet Kirow geboren wurde (Anhang N° 10).

Nach dieser Überprüfung schickten sie den Großvater zum Militärdienst zurück nach Deutschland, zu den Truppen der Sowjetarmee, die sich dort noch einige Zeit nach der Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde befanden. Großmama und die Tochter wurden zu ihm geschickt. Sie lebten in dem Militärstädtchen Stoetze, am Ufer der Elbe. Großmutter half in den Kasernen beim Saubermachen. Der Großvater wurde erst im September 1945 demobilisiert, und dann kehrten sie zusammen in die Ukraine zurück.

Großmutter bekam einen Kloß im Hals, als sie das Dörfchen sah, in dem sie ihre Kindheit verbracht hatte. Alles war zerstört. Es gab keine Häuser, kein Vieh mehr; viele Menschen lebten in Erd-Hütten. Alles war niedergebrannt, nur Grund und Boden waren geblieben. Das Dorf, das der Krieg ausgelöscht hatte, musste ganz neu aufgebaut werden. Sie errichteten Häuser, legten Gemüsegärten an, organisierten wieder eine Kolchose. Da das Haus zerstört war, lebte die Familie der Großmutter in einer Scheune, denn im Winter ein Haus zu errichten war problematisch. Am 28. November 1945 wurde noch eine Tochter in der Familie geboren – Olja. Aufgrund der schwierigen Lebensbedingungen erkrankte Olga am 23. Februar 1946 und starb. Auch Maria wurde krank, aber sie konnten sie weder gesund machen. Nach dem schweren Winter wurde dann das Haus wieder aufgebaut. In der Ukraine lebten sie bis zum Herbst 1946 (Anhang N° 11).

1946 ließen die Großeltern ihre Ehe in der Sowjetunion registrieren. Großvater war Russe, und er beharrte darauf, dass die Familie aus der Ukraine nach Russland umzog. So zieht also 1946 die Familie in das Dorf des Großvaters – nach Nemirowschtschina im Gebiet Kirow. Großvater fand Arbeit in der Kolchose, wo er bis 1948 blieb. Es gab eine Menge Arbeit, und sie war sehr hart. Der Staat nahm das gesamte Getreide für sich. Wie Großmama sagte: „Es war kalt, wir hatten Hunger, liefen in abgetragener, zerfetzter Kleidung herum. Mit einem Wort – wir arbeiteten für nichts“.

1949 schickten sie den Großvater zur Nutzholz-Beschaffung in die Waldwirtschaft, in die Siedlung Piljandysch im Gebiet Kirow (Anhang N° 12). Er blieb dort, um Geld zu verdienen. So verließ ihre Familie die Kolchose, wofür man ihnen ihr Stückchen Land wegnahm. Großmutter erzählt: „Später, 1961, zogen wir nach Tomsk, wo mein Mann eine Arbeit bei der Eisenbahn aufnahm. Ich fing dort ebenfalls an zu arbeiten – als Gleisarbeiterin (Anlage N° 13). In der Brigade gab es zahlreiche Männer. Der Lohn bei der Bahn war gering. Doch zu er Zeit nahmen in Sibirien Forstwirtschaften ihren Betrieb auf, es entstanden neue Holzfäller-Siedlungen. Männer wie Iwan Sagwosdkin, Simonow und andere fuhren in den Norden –in das kleine Dorf Nowonasimowo in der Region Krasnojarsk. Mein Mann stand in Briefverkehr mit Iwan, und der überredete ihn schließlich, auch dorthin zu ziehen. Die Familie musste doch ernährt und gekleidet werden, und so machte sich Leonid nach Nowonasimowo auf. Dort zahlten sie ungefähr 140 Rubel. Er schickte mir einen Brief mit einem Entlassungsgesuch. Den Antrag brachte ich zum Kontor. Im Juni kam er, um uns zu holen. Im Herbst 1963 zogen wir nach Nowonasimowo. Dort gab es viele Verbannte, der Eine war für dies, der Andere für das verbannt worden. Wir beschlossen, nun nirgends mehr hinzufahren. Wir waren der Meinung, dass das Leben hier für uns leichter war. Aber sogar hier, so schien es, in dem stillen und gemütlichen Dorf, nahm man uns feindselig auf, weil wir während des Krieges in einer deutschen Fabrik gearbeitet, weil wir für eine fremde Armee Waffen gefertigt hatten.

Wie konnten sie so etwas nur denken! Wir waren doch nicht aus freiem Willen dorthin geraten! Sie hatten uns unter Zwang dorthin getrieben! In Ruhe ins Geschäft gehen konnten wir nicht; sie zeigten mit den Fingern auf uns und beleidigten uns. Für unsere Familie stellten wir alles, was wir brauchten, selber her. Wir unterhielten einen kleine Wirtschaft, buken Brot, legten einen Gemüsegarten an. Wir hatten alles Gemüse für uns, sammelten Beeren und Pilze. Im Großen und Ganzen taten wir alles, um nur nicht unnötig auf die Straße gehen zu müssen. Wir spannen Wolle (Anhang N° 14. Wir strickten Socken, Fausthandschuhe, Pullover, Mützen. Wir nähten die Kleidung für uns und die Kinder selber. Wir hatten Angst mit den Ortsansässigen zu reden. Denn von irgendwoher hatten sie erfahren, dass wir in Gefangenschaft gewesen waren. Schrecklich war es auch hier, irgendetwas über unsere Vergangenheit, über Deutschland zu erzählen. Erst jetzt kann ich ruhig und ohne Furcht darüber sprechen, die Wahrheit sagen, davon zu erzählen, wie es wirklich war. Man kann es als ein wahres Wunder bezeichnen, dass sie meinen Mann und mich nicht ins Lager geschickt haben, obwohl wir als Volksfeinde galten. Zu jener Zeit starben die Menschen zu Tausenden in Erziehungslagern, weil man sie in die Sklaverei geschickt hatte“.

Der nicht abflauende Schmerz der Großmutter kam erneut ans Tageslicht. Verbitterung über den Staat, der nicht in der Lage ist, seine Bürger zu schützen. Verbitterung über das Leben, das von so vielen Entbehrungen gezeichnet war.

„In den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts erfuhren wir, dass Deutschland wegen des zugefügten seelischen Schadens Kompensationszahlungen leistet. Ich wollte einen Antrag stellen, um festzustellen, ob uns vielleicht auch eine Wiedergutmachung zusteht, aber mein Mann verbot dies strengstens (Anhang N° 15). Später, nachdem er gestorben war, entschloss ich mich trotzdem zu schreiben. Es kam eine positive Antwort“.

Es mag so scheinen, als ob die Großeltern in der Gefangenschaft ganz gut lebten, aber das sieht nur auf den ersten Blick so aus. Man darf nicht vergessen, dass Krieg herrschte und Bomben über ihren Köpfen herab fielen; überall flogen die Kugeln. Das menschliche Gedächtnis ist einfach wählerisch, es selektiert, es vergisst die schrecklichsten Momente des Lebens. S bleiben die Erinnerungen an die einfachen deutschen Menschen, die unseren Gefangenen halfen. Aber trotzdem kann die Großmama nach ihren Worten bis heute nicht – auch nicht in Kinofilmen – die deutsche Sprache hören – so sehr schmerzt es sie.

Auf diese Weise kann ich, nachdem ich die Erinnerungen der Großmutter analysiert habe, die Geschichte meiner Familie teilweise wiederherstellen. Ich habe all die mir selber gestellten Aufgaben gelöst. Herausgekommen ist eine Forschungsarbeit über meine Familie, die auf Erinnerungen von Augenzeugen jener Zeit basiert. So also sieht das langgezogene, schwere, mit Freuden und Kummer zusammengesetzte Schicksal meines Geschlechts aus. Diese Arbeit hat mit geholfen, den genealogischen Stammbaum meiner Familie zu erstellen. Ich glaube, dass die von mir gesammelten Informationen auch für die künftigen Generationen meiner Familie von Interesse sein werden.

Jetzt leben wir in einem freien Land, in friedlichen Zeiten. Aber ich werde niemals vergessen, um welchen Preis dieses Glück errungen wurde; in ihm liegt auch ein kleines Teilchen von dem, was meine heroischen Familienangehörigen dazu beigetragen haben, denn sie alle haben für das Wohl des Vaterlandes gelebt, gelitten und gearbeitet.

Bei der Durchsicht der alten Dokumente, beim Durchblättern der Fotoalben, beim Lesen der Erinnerungen, bin ich immer mehr zu der Überzeugung gelangt, dass sich in er Geschichte meiner Familie, wie in einem Prisma, die Geschichte meines Landes widerspiegelt.

• HTTPS://www.fondvp.ru/

• Die Geschichte der Befragten Antonina Grigorjewna Ogorodnikowa

• Dokumente, zur Verfügung gestellt von Maria Leonidowna Waigult

• Fotografien, zur Verfügung gestellt von Tamara Leonidowna Waigult und Maria

Leonidowna Waigult

• country.turmir.com

• savok. Name

•

https://maps.google.ru/maps?hl=ru&q=%D0%A4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0&ie=UTF-8&ei=1Z6jUPynHOWn4gT-mIHADA&ved=0CAgQ_AUoAg

Meine Großmutter Antonina Grigorjewna Ogorodnikowa, geboren 1922

Mein Urgroßvater (rechts) Grigorij Pawlowitsch Paschtschenko. Foto aus den

Kriegsjahren während der Kriegshandlungen

Der Weg von Urgroßvater Grigorij Pawlowitsch Paschtschenko von der Ukraine

über Kalmückien nach Kasachstan

1939. Mein Großvater Leonid Grigorjewitsch Ogorodnikow (rechts)

Geografische Karte von Deutschland

Die Petersberger Straße 19 in Fulda, Deutschland

Plan / Schema der Rüstungsfabrik „Emaille-Werke“, erstellt anhand der

Erinnerungen meiner Großmutter Antonina Grigorjewna Ogorodnikowa

Polen, Breslau. In dieser Stadt durchliefen die Großeltern die Untersuchung

auf kompromittierendes Material

1946. In der Mitte die Großmutter A.G. Ogorodnikowa

1951. Siedlung Piljandysch, Gebiet Kirow.

In der Mitte die Gromutter, links Mascha, die in Deutschland geboren wurde

1961. Tomsk. Frauenbrigade bei Gleisarbeiten. Dritte von links

A.G. Ogorodnikowa, außerdem Kapetalia Scherjajewa und Irina Nowoksonowa

Bei der Hausarbeit. Meine Großmutter Antonina Grigorjewna beim Wollespinnen