„Stalins großartiges Bauwerk“ versteckt sich bis heute am sibirischen Polarkreis.

Und wie „geschmackvoll“ alles geplant war – beinahe die Hälfte der Erdkugel mit einer durchgehenden Eisenbahn-Magistrale umgürten zu wollen und auf ihr transkontinentale Expresszüge von New York nach Moskau fahren zu lassen! Ähnliche „Prjekte“ (wie Stalin das Wort mit seinem georgischen Akzent aussprach; Anm. d. Übers.) tauchten zum ende des Vaterländischen Krieges auf Initiative der Amerikaner auf, die es verstanden, eine ähnliche Perspektive wie die des schnurrbärtigen „Onkelchen Joe“ heranzuziehen. Und wenngleich die Freundschaft mit den Amis schon bald im Sande verlief, wich Stalin von dem Gedanken, eine Nord-Trasse über den Ural bis an den Jenisej und sogar noch weiter- bis nach Tschuchotka zu bauen, nicht ab.

Noch war das Kampfgeschehen des Zweiten Weltkriegs nicht aufgelodert, als das Arktische Forschungsinstitut, nachdem es alle vorangegangenen Erfahrungen der Nutzung des Mordmeer-Seewegs zusammengefasst hatte, in seinen Ausführungen die „Notwendigkeit der schnellstmöglichen Schaffung einer großen Zwischenbasis für Meeres-Kommunikation in einem der polaren Uferbezirke Sibiriens“ ganz besonders hervorhob. Ein derartiger Hafen sollte auch zur Unterbringung der Haupt-Marineeinheiten der Nordmeerflotte dienen. In besonderem Maße trat dafür auch unser berühmter Polarforscher I.D. Papanin ein, welcher zu dem Zeitpunkt Leiter des Nordmeer-Seewegs war. Beharrlich wiederholte er, dass der derzeitige Marine-Stützpunkt Murmansk einfach zu nahe an der Grenze lag, dass „dies für den Fall eines nächsten Krieges sehr gefährlich sei“.

Die Pläne für den Neubau im Polargebiet wurden Stalin vorgestellt. „Das russische Volk träumt schon seit langem davon, eine zuverlässige Ausfahrt ins Eismeer auf der Höhe des Ob zu besitzen!“ – sprach Josef Wissarionowitsch tiefsinnig aus. Und diese Phrase garantierte von nun an den unabdingbaren Aufbau der Ideen derer, die das grandiose Projekt vorbereiteten.

Am 22. April 1947 verabschiedete der Ministerrat die geheime Verordnung N° 1255-331- streng geheim, über den Beginn des Baus eines Seehafens am Kap Kamennyj, in der Ob-Bucht und die Verlegung einer Eisenbahnlinie aus dem Bezirk Workuta dorthin. Mit der Ausführung der Arbeiten wurde das Oberhaupt der Lagerverwaltung für den Eisenbahnbau (GULDSchS) beauftragt, welche zum System des berüchtigten GULAG gehörte.

In jenen Jahren nahm man die Formulierungen in den „Dekrete von höchster Stelle“ absolut wörtlich. Da stand „Beginn des Baus“ – und das heißt: wir fangen sofort an! Am 25. April ließ sich die erste Gruppe Forscher zur Erschließung des Gebiets am Ort des zukünftigen Hafens nieder und machten sich bereits am 1. Mai an da Aufschütten des Bahndamms in östlicher Richtung von der kleinen Station Tschum, die an der Petschora-Magistrale liegt. Und das ohne ein einziges Projekt, ohne einen einzigen Kostenvoranschlag…

Das völlige Fehlen von Wegen und Straßen, die sumpfige Landschaft, der heimtückische Dauerfrostboden - sie mussten unter den allerschwierigsten Bedingungen arbeiten. Zudem herrschte ein schlimmes Defizit an technischen Geräten. Anstelle von Traktoren benutzte man beispielweise alte Panzer des Typs BT (schnellfahrende Panzer; Anm. d. Übers.) mit abgenommenen Geschütztürmen. Dafür gab es im Überfluss und „ganz umsonst“ menschliche Arbeitskräfte. Einigen Angaben zufolge arbeiteten hier im Jahre 1948 ungefähr 40.000 Gefangene.

Um den unfreiwilligen „Bezwingern des Nordens“ bei ihrer Arbeit einen Anreiz zu verschaffen, führte der Bauleiter, Oberst W.A. Barabanow das sogenannte Anrechnungssystem ein, das im GULAG bereits mehrfach erprobt worden war. Die Arithmetik darin ist einfach: wenn man die Norm um mehr als 125% erfüllte, zählte ein Arbeitstag wie zwei, und wenn das 1,5-Fache der Aufgabe vollbracht wurde – war ein Tag so viel wert wie drei. Dank einer solchen Regel konnten einige Lagerinsassen ihre Haftzeit um das eine oder andere Jahr verkürzen. (Übrigens war bei Weitem nicht das gesamte „Kontingent“ bei der Verlegung der „verfluchten Bahnlinie in die helle Zukunft“ beschäftigt“. Diese Pflicht viel vor allem denen zu, die nach dem leidbringenden § 58 verurteilt worden waren. So gab es also etliche Häftlinge, die den Rücken bei der Arbeit nicht krümmten. Und dennoch fanden sich neben ihren Familiennamen Eintragungen zu einer übererfüllten Arbeitsnorm in Prozenten: andernfalls hätte der Arbeitsanweiser, ebenfalls aus den Reihen der Gefangenen stammend, riskiert, in der nächsten Nacht aus dem Leben gerissen zu werden).

Auf dem Höhepunkt des „Sturmangriffs“ kam es zu einer großen Blamage. Spezialisten aus dem Institut „Arktikprojekt“, die sich mit den Forschungs- und Erkundungsarbeiten sowie der Projektierung des neuen Hafens befassten, stellten plötzlich (?!) fest, dass der Bezirk um Kap Kamennij für die Realisierung des ausgedachten Plans völlig ungeeignet: der Untergrund erwies sich hier als viel zu instabil, um den riesigen Industriegebäuden Stand zu halten, und die geringe Tiefe des Meerbusens erlaubte es Seeschiffen überhaupt nicht, bis ans Ufer heranzufahren. Man war gezwungen, die „wichtige Stalin-Bahn“ schnellstens fallen zu lassen.

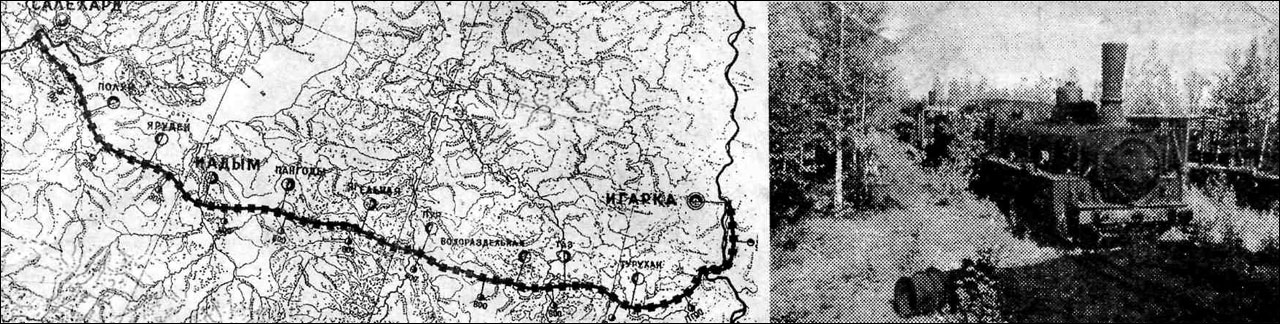

Im Übrigen kam niemand auf die Idee, die Pläne für die Schaffung einer polaren Seeschiff-Base an der Trasse des Nordmeer-Seewegs für ungültig zu erklären. Auf einer der „nächtlichen Sitzungen“ bei Stalin, die Ende Januar 1949 stattfand, wurde ein neuer Beschluss gefasst: den Hafen am Unterlauf des Jenisejs zu bauen, nahe der Siedlung Igarka, und von dort aus eine Eisenbahnlinie mit einer Länge von 1300 Kilometer bis zum Ural zu verlegen…

Die Gleise wurden gleichzeitig von beiden Seiten verlegt – sowohl vom Ob, als auch vom Jenisej aus. Die Magistrale sollte durch die absolut unerschlossenen nördlichen Weiten verlaufen, in der sich insgesamt gerade einmal 15 winzige Siedlungspunkte verloren. Doch derartige „Kleinigkeiten“ vermochten die zielstrebige Inangriffnahme des Baus nicht zu behindern. Unter Nutzung der für Fahrzeuge gedachten Winterstraßen, die man mit Bulldozern in den Schnee gestampft hatte, brauchte man zu den weit entfernten Zielen der zukünftigen Bahn-Trasse in aller Eile technische Gerätschaften, Material, Lebensmittel und das „Arbeits-Kontingent“ – zahlreiche Partien von Gefangenen. Die Geschichte wiederholte sich: das eigentliche Projekt für diese neue Magistrale erarbeiteten die Spezialisten wieder einmal erst „im Nachhinein“, nachdem der Bau schon längst begonnen hatte. (Die technische Dokumentation war erst 1952 vollständig fertig, als auf einem bedeutenden Teil der Strecke bereits Züge fuhren).

Die Gesamtzahl der Gefangenen, die auf diesem „großartigen Bauplatz des Sozialismus“ schufteten, erreichte während des angespanntesten Zeitraums 120.000. Über Durchgangslager in Krasnojarsk und Labytnang schickte man immer neue Etappen von Verurteilten zur „Stalin-Strecke“. „Spione“, „Konterrevolutionäre“, „Trotzkisten“ wurden an der Anlegestelle des Städtchens Salechard von einem riesigen Plakat begrüß: „Es lebe der große Stalin – der Führer des Welt-Lagers!“ Was war das – böswilliger Spott? Ein von der Leitung unbemerkt gebliebenes Wortspiel? Vor den Neuankömmlingen lag in Wirklichkeit das Lager – eines von denen, die sich in bestimmten Intervallen von 5-10 Kilometern wie eine Kette entlang der gesamten Trasse erstreckten.

Die fleißigen „Kontingente“ wurden, wie zuvor, durch das System der „Anrechnungen“ angespornt. Für die Brigaden, die bei der Verlegung und Ebnung der Schienen arbeiteten, hatte man sich noch eine weitere Methode zur „Erhöhung der Arbeitsproduktivität“ ausgedacht. Laut Norm wurde innerhalb einer Schicht die Verlegung von einem Kilometer Schienenstrang verlangt. Irgendeiner von der Leitung zählte am Bahndamm 1200 oder 1300 Meter ab, und dann stellte man am Ende dieses Abschnitts einen Tisch mit Esswaren auf: Brot, Konserven, Schnaps… (und mitunter auch nur einen Sack mit Machorka-Tabak, den man an einem in die Erde gestoßenen Stock festgebunden hatte). Danach verkündete man den Gefangenen: „ Wenn es euch gelingt, es mit der Verlegung bis hierher zu schaffen – dann gehört das alles euch!“

Au Moskau trieb man zur Eile an. Man bereute das Geld für dieses riesige Bauprojekt im hohen Norden nicht. Zum Frühjahr 1953 rollten die Züge vom Ob bereits 400 km gen Osten, annähernd 200 km Gleise waren an der Jenisej-Trasse fertiggestellt – vom Jenisej bis zum Fluss Bolschaja Bludnaja. Es schien, dass buchstäblich nur noch ein paar Jahre nötig waren, um diese polare „Eiserne“ vollständig gebaut zu haben. Aber dann kam der März 1953…

Kaum war der „Hausherr“ verstorben, da geriet sein „vielgeliebtes Kind“ auch schon aufs Abstellgleis. Die Meeres-Base in Igarka existierte zu der Zeit immer noch lediglich auf dem Papier, und deswegen war jetzt völlig klar: niemand würde jemals irgendetwas auf dieser Trasse befördern. In einer solchen Situation wurden auf Beschluss der Regierung alle Arbeiten zum Weiterbau der Magistrale gestoppt, das gesamte Bauprojekt q1954 gänzlich liquidiert. Die zahlreichen Lager-Städtchen und Siedlungen entlang der Trasse wurden menschenleer – die Erbauer brachen zu neuen Adressen auf. Ein Großteil der technischen Gerätschaften und Baumaterialien wurde in den Tiefen der Polarregion im Stich gelassen: hunderte Kilometer Schienenstränge, Werkbänke, Lokomotiven, Waggons, Vorräte an Kleidungsstücken und Lebensmitteln… Zurück blieben Häuser, Vorratslager, Werkstätten… Jahr um Jahr ging die unvollendete „Stalinka“ allmählich inmitten der Taiga und der Sümpfe verloren und verwandelte sich langsam in ein tausend Kilometer langes Phantom. Die wenigen Bewohner dieser Orte bezeichnen sie als „die Todesstrecke“.

Einem Korrespondenten des Moskauer Komsomolzen“ gelang es, mit einer Forschungsexpedition die Trasse der im Stich gelassenen Magistrale von Igarka nach Salechard aufzusuchen.

Die an der Flussbiegung des Jenisej wuchernden Walddickichte verbargen nahezu vollständig die Häuser der ehemaligen „Hauptstadt“ des „großartigen Stalin-Bauprojekts“ – der Stadt Jermakowo. Das Interessanteste an allem ist, dass dieser Siedlungspunkt bis vor ganz kurzer Zeit noch auf allen großen Karen der Sowjetunion vermerkt war, obwohl s hier in Wirklichkeit …… keine einzige menschliche Seele mehr gibt. Durch die eingestürzten Dächer der Häuser wachsen Birken und Tannen, an stelle der einst belebten Straßen – undurchdringliches Dickicht…

Neben dem halb vermoderten Depot am Fluss Tas sind alte Lokomotiven und Waggons festgefroren, die von einem Pfahlzaun aus wild wuchernden Bäumen eingefasst sind. (Dabei haben hier doch einst hunderte von Häftlingen mit erheblichem Aufwand und unter größten Anstrengungen per Hand diese ganz Eisenbahntechnik von der Anlegestelle zum abschüssigen Flussufer gezogen!)

Inmitten der wilden nördlichen Wald-Tundra zieht sich auf hunderten von Kilometern die „betrunkene“, vom ewigen Frost vollkommen verbogene Gleisanlage mit ihren verrosteten Schienen hin. Die Bahntrasse ist komplett von Wald überwuchert, der Bahndamm an vielen Stellen fortgeschwemmt oder vom Hochwasser unterspült. Vor dem Hintergrund einer derartigen „weltlichen“ Zerstörung kommt einem die Brücke über den Fluss Makowskaja gänzlich irreal vor. Auf dutzenden von Kilometern ist die Umgebung menschenleer und unwegsam, und da plötzlich schwingt sich diese vierspurige Brücke über das breite Wasserband. Hohe Stützpfeiler aus Beton, Metallträger, Schutzgeländer… Wo gibt es so eine wunderschöne Brücke noch irgendwo anders an der Trasse? Aber sie steht mitten im sibirischen Urwald, direkt am Polarkreis, und ihre Enden stoßen auf das undurchdringliche Dickicht der Sträucher und Bäume, die den inzwischen versunkenen Bahndamm verdecken. Im mittleren Pfeiler ist ein Mensch eingemauert: Veteranen der „großen Stalin-Bahn“ erzählten, dass die Gefangenen während des Brückenbaus ihren Peiniger, den Vorarbeiter, in die Brückenverschalung hinabstießen und ihn anschließend mit Beton zuschütteten.

Auf dem Weg vom Jenissei zum Ob gelang es mehr als fünfzig Lager ausfindig zu machen. Die meisten von ihnen sind stark verfallen, hier und da sind jedoch zur größten Verwunderung Lagergebäude erhalten geblieben – sogar bis hin zum Glas in den Fenstern. In solchen von der Natur behüteten Siedlungen begegneten wir mehrfach Bestätigungen der Erzählungen von Alteingesessenen darüber, dass Lager nach der Einstellung des Baus der Eisenbahnlinie sorgfältig konserviert wurden. Und tatsächlich sind die Fenster-Öffnungen mit speziellen Holzbrettern verschlossen, alle staatlichen Möbel – Hocker, Stühle, Kanzlei-Tische – wurden akkurat in einem Raum zusammengestellt…

Es heißt, dass sogar die Tore der verödeten Lagerzonen damals, im Jahre 1954, mit Schloss und Riegel zugesperrt und mit Plomben versehen wurden, die man in spezielle wasserabweisende Schächtelchen packte. Heißt das, man hoffte noch einmal hierher zurück zu kehren?! Bedeutet es, dass jemand von der allerhöchsten Führung, nachdem er den Befehl über den Abtransport der Häftlinge von der Baustelle erteilt hatte, annahm, dass alle in Kürze wieder zurückkommen würden und man tausende Menschen erneut in die Einöden des Hohen Nordens jagen würde?!

Einiger der unversehrt gebliebenen „stalinistischen Festungen“ für „Volksfeinde“ beeindrucken durch ihre herausragenden Ingenieursgedanken.

Das Lager am Fluss Libjacha ist, im Verglich zu ähnlichen Anlagen, durch seinen Überfluss an Stacheldraht in der Er8innerung geblieben. Drei Zäune aus „Stacheln“ umgeben die Lagerzone. Und dazu ist bei jedem von ihnen unten noch einmal derselbe Stacheldraht in Spiralform angebracht – damit auch niemand hinüberspringt. Und außerdem wurde im gesamten Bereich der inneren Einzäunung ein 1 Meter breiter Streifen aus Stacheldraht in dichten Reihen direkt über dem Boden gespannt, damit die Gefangenen nicht bis an die Grenze der Lagerzone herankommen konnten. Und außerhalb dieser Stacheldraht-Grenzlinien – ein 4 Meter hoher Zaun – Staketen aus dicht nebeneinander stehenden, angespitzten Stangen.

An dem baufälligen Durchgangshäuschen ist eine Tafel unversehrt geblieben: „Stehenbleiben! Diensthabenden rufen!“ Unter hinter drei Toren erstreckte sich die Lagerzone. Auch innen war sie durch Zäune unterteilt, die ebenfalls mit borstig aussehendem, spitzem Stacheldraht versehen waren. Wir öffnen die mit Eisen beschlagene Tür einer der Baracken. Innen – dicht aneinander gestellte zweistöckige Pritschen. Die Länge jedes einzelnen Schlafplatzes - gerade einmal 1,5 Meter. Zur Beheizung des riesigen Raumes – nur ein paar Eisenöfen. Und dabei jagen doch in diesen Regionen im Winter die Fröste die Quecksilbersäulen oft noch über die -50°C-Markierung hinaus… Kein Wunder, dass die Haare der Schlafenden gegen Morgen häufig an den Kopfkissen fest gefroren waren. Man konnte übrigens auch noch schlimmere Bedingungen antreffen.

In der entfernten Ecke der Lagerzone steht ein mit „Stacheln“ umzäuntes Häuschen mit merkwürdigen „aufgestülpten Hüten“ an den winzigen Fenstern. Das ist der berüchtigte Strafisolator. Er ist in idealer Weise erhalten geblieben – wie neu! (Man sieht, dass er mit besonderer Sorgfalt gebaut wurde!) Zum allgemeinen Korridor führen sechs gleichartige Türen hinaus, die mit „Futtertrögen“, Gucklöchern und massiven Klinken und Riegeln ausgestattet sind. Rechts die Gemeinschaftszelle, links fünf Einzelzellen - jede etwa 1,5 x 3 Meter groß. Kurzpritschen an der entfernten Wand (schlafen kann man auf ihnen; man muss sich nur wie ein Embryo zusammenrollen). Glas in den Fenstern des Strafisolators waren prinzipiell nicht vorgesehen. Der einzige Ofen steht im gemeinsamen Korridor… „Mitunter froren die Häftlinge, die im strengen Winter in den Isolator geraten waren, so erbärmlich, dass sie den Wachmann baten, das Guckloch in der Tür zu öffnen, damit wenigstens ein kleines Fünkchen Wärme aus dem weit entfernt stehenden Flur-Ofen in die Zelle dringen konnte…“, - erinnert sich einer der ehemaligen „Einsitzer“ stalinistischer „Besserungs-„ und Arbeitseinrichtungen“.

Und hier und da waren die typischen Isolator-Gebäude noch vervollkommnet worden – zum Zwecke einer „effektiveren Erziehungsmaßnahme“. So gelang es uns beispielsweise am Rande der „Todesstrecke“ bei Jermakowo in einem halb zerstörten Strafisolator eine „Dunkel“-Kammer zu sehen, in der es überhaupt keine Fensteröffnung gab. Daneben entdeckten wir eine noch grausamere Variante – eine sogenannte „dunkle Stehzelle“: man öffnet die schwere Tür ganz weit und sieht dahinter nichts als eine senkrechte Nische, in der man sich praktisch noch nicht einmal hinhocken konnte – die Knie stießen an die gegenüberlegende Wand. Und so standen hier die Unglücklichen bisweilen mehrere Tage und Nächte in Folge. Wer zu schwach war, den konnte man dann selbst im Krankenhaus von einer derartigen Exekution nicht wieder ins Leben zurückholen.

Die Reise durch die vernachlässigten Lagergebäude schenkte uns nicht wenige „Lager-Andenken“. In den entfernten Ecken der Wohnbaracken, unter eingestürzten Dächern und auseinandergefallenen Öfen, traf man auf „Gegenstände aus uralten Zeiten“ – Spielkarten, ausgeschnitten aus zusammengeklebten Zeitungsblättern und handbemalte, selbstgebastelte Dominosteine, Aluminium-Löffel mit den eingravierten Namen ihrer Besitzer, Fetzen von Machorka-Päckchen… Als wir die Gebäude der ehemaligen Kolonne N° 9 durchstreiften, die eingekeilt im Dickicht am Ufer des Turuchan gelegen ist, gerieten wir in das Zimmer eines Vorarbeiters, in dem der Fußboden mit Plakaten über Sicherheitstechnik übersät war – gedruckt extra auf Bestellung der Hauptverwaltung der Lager für den Bau von Eisenbahnstrecken. (Eines davon belehrt in rührender Sorge um die Häftlinge darüber, dass die Schwellen unbedingt auf den jeweils „gleichen Schultern“ (Schwellen wurden von je zwei hintereinander gehenden Häftlingen getragen; jeder von ihnen trug ein Ende auf der jeweils gleichen Schulterseite, d.h. beide links oder beide rechts; Anm. d. Übers.) zu tragen sind!). In den Verwaltungshäuschen entdeckten wir hier und da ganze Haufen von „laufenden Dokumenten“. Die Vielfalt typographischer Blankoformulare ist einfach verblüffend. In den ärmlichen Nachkriegsjahren drehte sich am Rande der Welt, wo man in aller Eile in Rekordzeit mit dem Bau der Magistrale beschäftigt war, mit Volldampf die bürokratische GULAG-Maschinerie.

Ein über den Häftling geführte „Ausrüstungsbüchlein“. („Ausgegeben…

Abgegeben… Leibwäsche… Fußlappen… Matratzenbezüge… Für den Verlust oder die

Veruntreuung der Ausrüstungsgegenstände wurde der Gefangene nach allen Regeln

der Lagerordnung zur Verantwortung gezogen, und für böswillige Verschwendung

bezahlt er, neben einer Disziplinarstrafe und einer Verurteilung nach dem

Strafrecht, auch noch nach den gültigen Marktpreisen… Es ist kategorisch

verboten, anstelle seiner Unterschrift ein Kreuz zu setzen.

Für den Fall, dass ein Gefangener nicht lesen und schreiben konnte, unterschrieb

auf sein Bitten eine andere Person, welcher er Vollmacht erteilt hatte…“).

Und im Lager N° 30 hatten wir das Glück, das abgerissene Stück eines besonders geheimen Formulars zu entdecken – das sogenannte Formblatt N° 2, in dem die vereinbarten Häftlingskategorien aufgeführt sind, die für die verschlüsselte Übertragung statistischer Angaben in den täglichen Rechenschaftsberichten der Lagerleitung benutzt wurden und per Telefon an die Baubehörde übermittelt werden mussten: „…zwölf“ – die nicht arbeiteten, weil es für sie überhaupt keine Arbeit gab, … „fünfzehn“ – die die Arbeit verweigerten oder ihr auswichen, „ sechzehn“ – im Karzer befindliche,,,“. (Über die interne Sprechverbindung wurde damals auch diktiert: „Im Lagerpunkt N° 30 befinden sich heute zweiundfünfzig „Zweier“, einundvierzig „Vierer“, acht „Fünfzehner“, elf „Sechzehner“). Das geheime Papier enthält 23 Häftlingskategorien. Und sie betrafen nur die, die am Leben waren. Denn es existierten auch chiffrierte Bezeichnungen für an Krankheiten Verstorbene, bei Unfällen Umgekommene, Ermordete… Wenngleich es nach den offiziellen Dokumenten beim „Großen Stalin-Bauprojekt“ schlichtweg überhaupt keine Ermordeten gab. Na ja, und die bei „Fluchtversuch“ Erschossenen, die innerhalb der Lagerzone Abgeschlachteten und diejenigen, die dem lange Stehen ohne Bekleidung in den Mückenschwärmen nicht standhalten konnten (die Wachmannschaften liebten solche Strafmethoden über alles), wurden in den Akten als „an Herz-Insuffizienz Verstorbene“ geführt.

Über dem schief stehenden Türpfosten der halb verfallenen Baracke eines der Lager sahen wir eine dunkle Furnierholz-Tafel: „ Tannennadel-Kocherei“. Hier wurden in Kesseln klein gehackte Tannenzweige gekocht. Der daraus entstehende Sud, die „Chwoika“, galt als sehr nützlich zur Abwehr von Skorbut. Deswegen tranken die Gefangenen ihn unbedingt ganz regelmäßig.

- Am Eingang zur Kantine stand ein großes Fass mit Nadel-Sud, - erklärte Georgij Kondakow, der viele Lager an der „Stalinka“ durchlaufen hat. – Neben dem Fass – zwei „Köpfe“ aus den Reihen der Kriminellen, Gehilfen des diensthabenden. Jedem Häftling, der die Kantine betrat, kippten sie eine Liter-Kelle mit diesem Gebräu in die Ess-Schüssel und verlangten diese unverzüglich in ihrer Anwesenheit zu leeren. Und was war diese „Chwoika“ schwarz und bitter! Aber wenn einer den Versuch unternahm sich zu weigern, dann gossen ihm die „Köpfe“ den Sud gewaltsam in den Rachen. Eine solche medizinische Prophylaxe-Maßnahme wieder holte sich täglich zwei Mal.

Nach GULAG-Instruktionen gehörte es sich damals für jeden „Einsitzenden“, zur Durchführung der „Kultur- und Erziehungsarbeit“ etwa eineinhalb Kopeken pro Tag beizusteuern. Das war natürlich jämmerlich! Aber wenn man diesen Betrag mit zehntausenden Häftlingen multipliziert, dann kommt schon ein recht solides Kapital dabei heraus. Diese Gelder also sollten nach Anordnung der Lagerleitung zur Schaffung eines … Lager-Theaters verwendet werden!

Innerhalb des „Kontingents“ fanden sich Musikanten, Regisseure, Sänger, Poeten… Und sie brachten es zuwege, vom Bolschoi-Theater Requisiten zu bekommen! (Auf einigen Bühnen-Kostümen waren sogar die Schildchen mit den Nachnamen ihrer einstigen Besitzer unversehrt geblieben.: „Lemeschew“, „Koslowskij“….). Bis heute erinnern die Menschen in Salechard die bemerkenswerten Konzerte der Gefangenen, die im örtlichen Kultur-Palast stattfanden. Außerdem reiste eine Künstlerbrigade ständig in speziell dafür zugeteilten „Agit-waggons“an der Bautrasse entlang und gab Konzerte in den Lager-Nebenstellen (Begleitsoldaten, welche die Häftlingsschauspieler bewachten, waren nebenamtlich auch noch als Kartenverkäufe und sogar Statisten auf der Bühne tätig).

Die Bauleitung schätze ihrer „schöpferisches Mitarbeiter“, doch gab dieser Tatbestand ihnen keinerlei Garantie für ein sicheres und ruhiges Leben.

Einem dieser künstlerisch schaffenden Häftlinge befahl die Lagerleitung, zum nächsten „roten Datum im Kalender“ die ideologische Gestaltung der Kantine aufzufrischen und ein neues Stalin-Porträt zu malen. In der Lagerzone machte sich ständig ein großes Defizt an Malfarben bemerkbar, und deswegen war der „unfreiwillige Repin“ (Ilja Jefimowitsch Repin – Kunstmaler, bedeutendster Vertreter der russischen Realisten; Anm. d. Übers.) gezwungen, zum gängigen Lager-„Knowhow“ Zuflucht zu nehmen: er löste Analgin-Tabletten in Wasser auf und verwendete die so entstandene rötlich-braune Masse anstelle von Aquarellfarben. Das Porträt gelang ausgezeichnet. Man hängte es an einer Stelle auf, wo alle es am besten sehen konnten. Doch am folgenden Tag musste man das Kunstwerk in aller Eile wieder verschwinden lassen – aufgrund einer unverständlichen Laune der Natur hatte die tückische Analgin-Lösung urplötzlich an einigen Stellen ihre Färbung verändert, wodurch auf dem Haarschopf des dargestellten Führers offenkundig einige befremdliche Striche zum Vorschein gekommen waren, die sich zum Abbild einer Buchstabenreihe zusammenfügten, welche auf diese Weise ein kurzes, unanständiges Wort sichtbar werden ließen… Bereits eine Stunde nach diesem außergewöhnlichen Vorfall saß der arme Maler zum „Faulenzen“ im Karzer; anschließend wurde er zum Verladen von Sand in einen Steinbruch geschickt.

***

„Die Todesstrecke“ führt zum Stadtrand von Salechard. Man bemerkt den Bahndamm kaum, der irgendwie unterwegs die Überreste des Schienenstrangs verloren hat, welche einst aus der Unendlichkeit der menschenleeren Tundra hierher vorangekrochen waren und nun neben dem Gebäude des ehemaligen Lokomotiven-Depots jäh abbrechen. In den vergangenen Jahren verwandelten sich die Überreste der legendären Stalinka“ zu einer der wichtigsten historischen Sehenswürdigkeiten der kleinen Stadt. Doch vergeblich ist die Hoffnung der wenigen Touristen, in diesen wenigen Dutzend Metern deformierter Gleise das große, tausend Kilometer lange Monster der in den tiefsten Tiefen der sibirischen Abgeschiedenheit verlegten Stalinbahn zu sehen. Und möge die Phantasie auch ganz nach Belieben die Geschichte der „Todesstrecke“ ausschmücken – die Wirklichkeit, die man auf dieser verlassenen, überwucherten Taiga- und Tundra- Strecke sieht, erscheint einem bei Weitem noch viel schrecklicher. Denn es gibt nichts Bedrückenderes, als den Anblick zerstörter Früchte menschlicher Arbeit, für die man einen so hohen Preis bezahlt hat.

Autor: Aleksander Dobrowolskij

Fotos: vom Autor

(Zeitung „Moskauer Komsomolze“, 05.11.2001)

Das Material wurde von Viktor Jebljuchin (Moskau), Leiter der Abteilung „Bücher“ auf dem Server vorbereitet. „Skitalez“ („Wanderer“; Anm. d. Übers.)