Wir sind stolz auf den Militär- und Arbeitsruhm unseres Staates, die wissenschaftlichen und kulturellen Errungenschaften unserer Vorfahren, ihre Tapferkeit. Die Geschichte unserer Region, unseres Bezirks, unserer Ortschaft ist untrennbar mit der Geschichte unseres Landes verbunden. Unter unseren Landsleuten gibt es nicht wenige Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges und Arbeiter des Hinterlandes. Über sie wurde im Bolschemurtinsker Heimatkunde-Museum eine Menge Material gesammelt. Doch es existieren in der Geschichte auch tragische Spuren, die mit dem Zeitraum der Repressionen in den 30er bis 50er Jahren des 20. Jahrhunderts im Zusammenhang stehen. Lange Zeit war dieses Thema nichtöffentlich. Man war bemüht, nicht darüber zu sprechen, sich nicht zu erinnern, nicht darüber zu diskutieren. Und erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurden die unbekannten Seiten der Vergangenheit allmählich geöffnet.

Im Verlauf der Erforschung der Archiv-Materialien stellte sich heraus, dass es im Bolschemurtinsker Bezirk zahlreiche Zwangsumsiedler gibt. Sie gerieten infolge der Repressionspolitik in unsere Gegenden.

Die Repressionen – eine der tragischsten Seiten in den Annalen der Geschichte unseres Landes und unserer Region. Hunger, Leid, Entbehrungen mussten Millionen Menschen der Sowjetunion erleben. Die Ereignisse jener Zeit, die viele Familien betrafen, sind für das ganze Leben in der Erinnerung bewahrt. Das System der Repressionen verschonte niemanden: weder Kinder noch Erwachsene, weder Analphabeten noch Führungskräfte oder Vertreter des Systems selbst. Schwerstarbeit seit frühester Kindheit in den «Sondersiedlungen» zerrüttete die Gesundheit der Kinder, nahm ihnen die Kindheit in den Heimatorten, die Möglichkeit, eine würdige Ausbildung und Arbeit zu erhalten. Die unnötigen Verdächtigungen und das Misstrauen ihrer Umgebung begleiteten sie ihr eben lang. Doch bei vielen Menschen vertrocknete die Seele nicht, sie bewahrten die Erinnerung und gaben ihre Lebensgeschichte an die Nachkommen weiter.

«Sibirien … ein kolossales Gefängnis», – schrieb im 19.Jahrhundert der erste Gouverneur des Jenisseisker Gouvernements A.P. Stepanow. In die Region Krasnojarsk wurden 500 000 «Sondersiedler» verschleppt, die dort unter unerträglich schwierigen Bedingungen leben mussten. Unter ihnen befanden sich Völker unterschiedlicher Nationalitäten und Glaubensbekenntnisse.

Alexander Georgiewitsch Aisner – ein Mann mit zerbrochenem Schicksal. Er war gebürtig aus dem Gebiet Saratow, Abkömmling aus einer einfachen, kinderreichen Bauernfamilie. Vater und Mutter arbeiteten in der Kolchose, und die Kinder wuchsen unter der Aufsicht der Großmutter auf. Aber das Leben der bäuerlichen Bewohner war, nach meiner vieler Menschen, durchaus kein leichtes. Nachdem wir die Lebensgeschichte unserer Heldin gehört hatten, waren wir davon ebenfalls überzeugt.

- Als zu uns nach Hause Leute in Militäruniform kamen, war ich gerade drei Jahre

alt, – erinnert sich Alexander Georgiewitsch. – Sie befahlen den Eltern

innerhalb kürzester Zeit die allernötigsten Dinge zusammenzupacken und sich mit

der gesamten Familie zum Dorfrat zu begeben. Dort warteten, wie sich später

herausstellte, Fuhrwerke, welche sie zur Bahnstation brachten. Niemand wusste,

weshalb und wohin sie gebracht würden. Fast alle wurden fortgebracht.

In jenen Jahren wurden die Menschen wegen jeder beliebigen Kleinigkeit des

Verrats beschuldigt. Ein breites Ausmaß nahm im Gebiet Saratow die Umsiedlung

der «enteigneten Großbauern» und «Saboteure» ein, vor allem der völlig

unschuldigen Ackerbauern. Trecks und Züge mit den «Schädlingen» machten sich auf

den Weg in die entlegenen Bezirke des Landes.

Die Güter- und Viehwaggons waren völlig überfüllt mit Menschen. Nachdem sie sich in Zelten auf dem Boden niedergelassen hatten, waren die Menschen in all der Enge mehr als einen Monat unterwegs.

- Die Fahrt kam uns wie eine Ewigkeit vor, – berichtet Alexander Georgiewitsch. – Am Bestimmungsort trafen wir an einem späten Winterabend ein. Es waren so viele Menschen auf dem Bahnsteig – man konnte nicht durchkommen, überall lag Schnee. Bis Mama uns sieben und die Oma beisammenhatte, waren viele schon abgefahren, jeder in seine Richtung. Vom Bahnhof aus wurden immer mehrere Familien auf Karren verladen und fortgebracht, die einen hierhin, die anderen dorthin.

Die Familie Aisner und einige weitere Familien gerieten zur Sonderansiedlung in das Dorf Nikolajewka im Bolschemurtinsker Bezirk. Man brachte sie in einem kleinen Haus unter, in dem bereits drei Familien wohnten, aber, wie heißt es so schön: lieber eng als in Unbill. Seinen Vater schickten sie, ebenso wie die anderen Männer, sofort nach Reschoty zur Holzbeschaffung.

Die Familien blieben ohne ihren Ernährer zurück. Sie überwinterten unter schrecklichen Bedingungen: es herrschten Hunger und Kälte. In der Nähe des Hauses – kein einziger Grashalm. Alles war vom Schnee zugeweht. Jeder überlebte so gut es ging. Alexanders Mutter war gezwungen betteln zu gehen, um die Kinder wenigstens mit irgendetwas durchfüttern zu können. Sie ging für mehrere Tage fort, kam aber jedes Mal mit vollem Rucksack zurück. Die Ortsbewohner hatten Mitleid mit den Neuankömmlingen, teilten ihre Vorräte mit ihnen, allerdings nicht alle. Es gab auch solche, die mitten in der Nacht ins Haus kamen, alles auf den Kopf stellten und dann wieder fortgingen. Und es ist auch nicht verwunderlich, denn in jenen Jahren wurde ins Massenbewusstsein mit voller Absicht das Bild des allgegenwärtigen «Schädlings und Spions» eingeimpft.

Im Dorfrat wiederholte man den Ankömmlingen hartnäckig, dass der Krieg bald zu Ende wäre und sie alle in die Heimat zurückkehren würden. Die Menschen warteten und hofften. Doch leider … war das Jahr 1942 nicht weniger schwer. In jenem Frühjahr pflanzten sie keine Kartoffeln, weil sie sich für die baldige Abfahrt bereit machten. Mit jedem Tag schmolz die Hoffnung dahin, es war kein Ende der Erschwernisse und Entbehrungen abzusehen. Es schien, als ob der Krieg nie enden würde. Sie lebten, wie im Jahr zuvor, nagten am Hungertuch, die Nachbarn gaben ihnen gelegentlich Kartoffelschalen zu essen, manch einer ein wenig Getreide. Hilfreich war auch, dass Alexanders Mutter eine Meisterin der Weiß-Näherei war. Ihr war es gelungen, von Zuhause die Nähmaschine mitzunehmen, die dann auch zu ihrer wichtigsten Ernährerin wurde. Sie nähte jede Art von Kleidung, Bettwäsche – alles, worum man sie bat. Und die Leute bezahlten mit Nahrungsmitteln.

1943 kehrte der Vater krank nach Hause zurück. Gemeinsam pflegten sie ihn lange Zeit. Die Familie lebte sehr einträchtig miteinander, die schweren Herausforderungen des Lebens schweißten sie zusammen. Die älteren Kinder wuchsen heran und bemühten sich dann auch schon selbst darum, ein Stückchen Brot zu verdienen und es mit nach Hause zu bringen. Als der Vater sich einiger Maßen akklimatisiert hatte, nahm er auch eine Arbeit auf, denn er war handwerklich sehr begabt. Er nähte den Leuten Filzstiefel, Stiefel, erledigte Tischlerarbeiten. So vergingen zwei Jahre. 1945 kam Sascha in die erste Klasse der Dorfschule. Die Mutter arbeitete zu der Zeit bereits in der Kolchos-Bäckerei und buk Brot.

Irgendwie gelang es dem Jungen mit dem Lernen nicht so recht, aber er begriff, dass man lernen muss, und deswegen brütete er schweigend über seinen Aufgaben. Die älteren Kinder halfen ihm und unterstützen ihn. Dennoch entschied er nach Abschluss der vierten Klasse für sich selbst, nicht weiter zu lernen, sondern arbeiten zu gehen.

- Als meine Schulzeit beendet war, ginge ich zusammen mit Vater arbeiten, die Kolchos-Farm bewachen. Und da begriff ich, dass meine Kindheit zu Ende war, dass mein Arbeitsleben begonnen hatte. Es war nicht leicht, aber der Vater hatte Mitleid mit mir und ließ mich schlafen. Die schwersten Tätigkeiten verrichtete er selbst. Er bekam einen Lohn ausbezahlt, und ich bekam Tagesarbeitseinheiten angerechnet. M Ende des Jahres erhielt ich für meine Arbeit ein kleinen Sack Getreide oder Mehl.

Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir immer mit Ungeduld auf den Frühling warteten, wenn auf den Feldern und i, Wald alle möglichen Kräuter wachsen. Wir sammelten und aßen sie, und bereiteten sie mitunter sogar auf Vorrat zu. Aber das Wichtigste war trotzdem, dass, sobald der Schnee von den Feldern weggetaut war und hier und da die Ähren vom Vorjahr zu Tage kamen, Mama uns einen Topf gab und uns losschickte, um sie zu sammeln. Ich zählte immer mit, wie viele ich eingesammelt hatte. Ich wollte so gern noch mehr Körnchen mit nach Hause bringen! Und Mama streicht mir immer liebevoll über den Kopf und lobt mich.

Ich hatte einen sehnlichen Traum, dass alle Menschen sich an Brot satt essen könnten, – erzählt Alexander Georgiewitsch mit Tränen in den Augen.

Als der Junge ein wenig größer geworden war, vertraute man ihm in der Kolchose schon ernsthaftere Arbeiten an – er transportierte mit Ochsen Wasser zur Farm. Später, als der Krieg zu Ende war und eine ganze Herde Pferde in die Kolchose gebracht wurde, wurde er Pferdepfleger. Und als er 16 Jahre alt geworden war, ließen sie ihn auf dem Anhänger des Traktors arbeiten. Es kam sogar vor, dass er den Traktoristen ersetzte. Diese Arbeit war ihm auf den Leib geschrieben. Es war für ihn interessant, aber gleichzeitig schwierig, den Beruf eines Mechanisators zu erlernen. Wie alle heranwachsenden zeigte er sich beim Lernen neugierig.

Das Funktionieren des Traktoren-Motors gefiel ihm ausgesprochen gut. Manchmal stellte er den Motor aus lauter Neugier ab und startete ihn dann erneut.

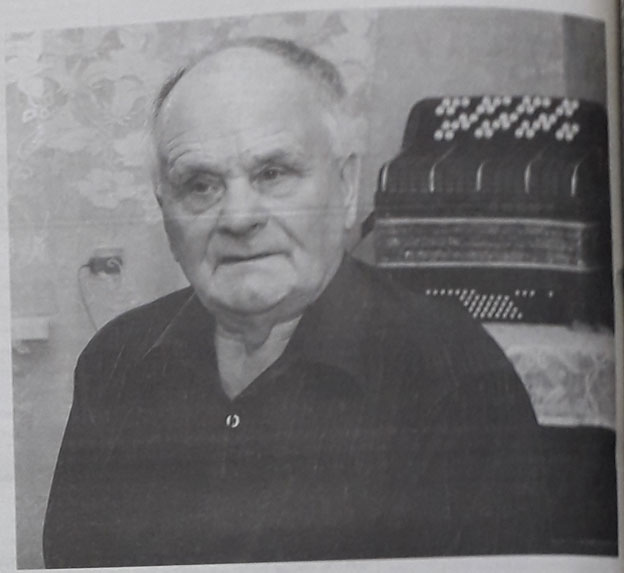

1958 wurde er für drei Jahre in die Armee einberufen. Er diente in Wladiwostok

bei einem Bautrupp. Und bekam dort sogar einen kleinen Lohn ausbezahlt. Während

seiner Armeezeit gelang es Alexander eine gewisse Summe beiseitezulegen, die er

für seinen Wunschtraum ausgab – ein Bajan, eine Ziehharmonika. Selbstständig

erlernte er, wie man darauf spielt. Und so kehrte er stolz mit diesem Instrument

nach Hause zurück. Er begab sich zum Dorfrat, um sich dort zu melden. Dem

Kolchos-Vorsitzenden traten die Tränen in die Augen, er konnte nicht glauben,

dass Alexander tatsächlich in die Kolchose zurückgekehrt war. Denn die damalige

Jugend strebte danach, in die Stadt zu gehen, die Komsomolzen-Organisation

aufzubauen oder Neuland urbar zu machen. Es gab niemanden, der auf den Feldern

arbeitete. Man stellte ihm sofort einen Lastwagen zur Verfügung, und das Leben

eilte voran! Er arbeitete vom frühen Morgen bis in die Nacht hinein, ohne Schlaf

und Ruhepause. Anfangs war es schwer, später gewöhnte er sich daran. Die Eltern

wurden ihm zum Beispiel für unermüdliche, beharrliche und aufopferungsvolle

Bauernarbeit. Bei ihnen wohnte er auch. Die Geschwister hatten bereits ihre

eigenen Familien, Kinder, aber er hatte irgendwie nie darüber nachgedacht.

Irgendwann 1964 fuhr er mit seinem Bruder in einem nagelneuen «Saporoshez» zu

den Verwandten nach Balachta. An jenem Abend veranstaltete man für ihn eine

Brautschau mit einer jungen Person, und wie sich herausstellte, nicht umsonst.

Die beiden mochten sich auf Anhieb. Am nächsten Tag wurde das Mädchen als

Ehefrau vorgeschlagen und nach Nikolajewka gebracht.

Am Tor wurden die jungen Leute von der Schwiegermutter erwartet, welche die Braut gutmütig und mit offenem Herzen willkommen hieß. Die Frauen fanden gleich in den ersten Tagen eine gemeinsame Sprache, aber was konnten sie miteinander teilen? Die Eheleute lebten bei den Eltern, solange die Kolchose ihnen kein eigenes Haus zuwies. Alexander Georgiewitsch galt als einer der besten Kolchosarbeiter, gehörte immer zu den Aktivsten. Er ging äußerst verantwortungsbewusst an alle Arbeiten heran: wenn er mit dem Mähdrescher Weizen erntete, dann bis zum allerletzten Körnchen… Seine Arbeit wurde mit wohlverdienten Auszeichnungen geachtet. Im Familienarchiv gibt es eine im Laufe der Zeit vergilbte Ehrenurkunde, den Orden «Ehren-Abzeichen», eine Medaille «Für heldenhafte Arbeit», und vom Exekutivkomitee des Krasnojarsker Regionalrats wurde in ihm im Verlauf mehrerer Jahre Medaillen als «Sieger des sozialistischen Wettbewerbs» verliehen; er trägt den Titel «Arbeitsveteran» Russlands.

Heute befindet er sich im wohlverdienten Ruhestand, doch während seines Arbeitslebens nannte man ihn stets einen Meister höchster Klasse. Er war der beste Mähdrescherfahrer in der Kolchose.

Ein wichtiges Detail habe ich ausgelassen: während der Perestroika und des Zerfalls der Sowjetunion wurde er einer der ersten Pächter. Zusammen mit seinen Söhnen bearbeitete er Kolchosländereien, weil er es nicht verwildern lassen wollte.

ËSeine Liebe zur Arbeit und zum Land lassen ihm auch heute keine Ruhe. Auf seinem kleinen Gartengrundstück gibt es alles - angefangen bei Obststräuchern, bis hin zu allen nur erdenklichen Gemüsesorten. Alle arbeiten im Garten hat er auf sich genommen, während Ehefrau Maria Augustowna im Haus herumwirtschaftet. Und das ist bei ihnen wohl organisiert. Sie haben ihre Domänen und Verantwortungsbereiche nie aufgeteilt. Sie fanden es nie anstößig einander zu helfen; wohl deshalb leben sie nun schon mehr als ein halbes Jahrhundert zusammen.

Sie haben eine Tochter, die nicht weit entfernt wohnt und sie häufig besucht, Enkel und Urenkel. Na, ist das denn keine Auszeichnung für die schwierigen Jahre, die man durchgestanden hat, wenn man um sich herum seine Angehörigen und Nahestehenden sieht?!

Wenn im Haus die Enkel zu Besuch sind, schweigen die Bajan-Klänge nicht still. Sie lieben es schon sehr, wenn der Großvater spielt, und manchmal tanzen sie sogar dazu.

Als die Zeit des Abschieds gekommen war, meinte Alexander Georgiewitsch: «Im Leben gab es viele Dinge, an die man sich nicht unbedingt erinnern muss, aber ohne Vergangenheit gibt es schließlich keine Zukunft. Wir überlebten dank der Gebete der Mutter und unseres Glaubens».

Jelena Kerimowa

Foto: Jelena Tschapalo

„NEUE ZEIT“, ¹ 47, 21.11.2015.