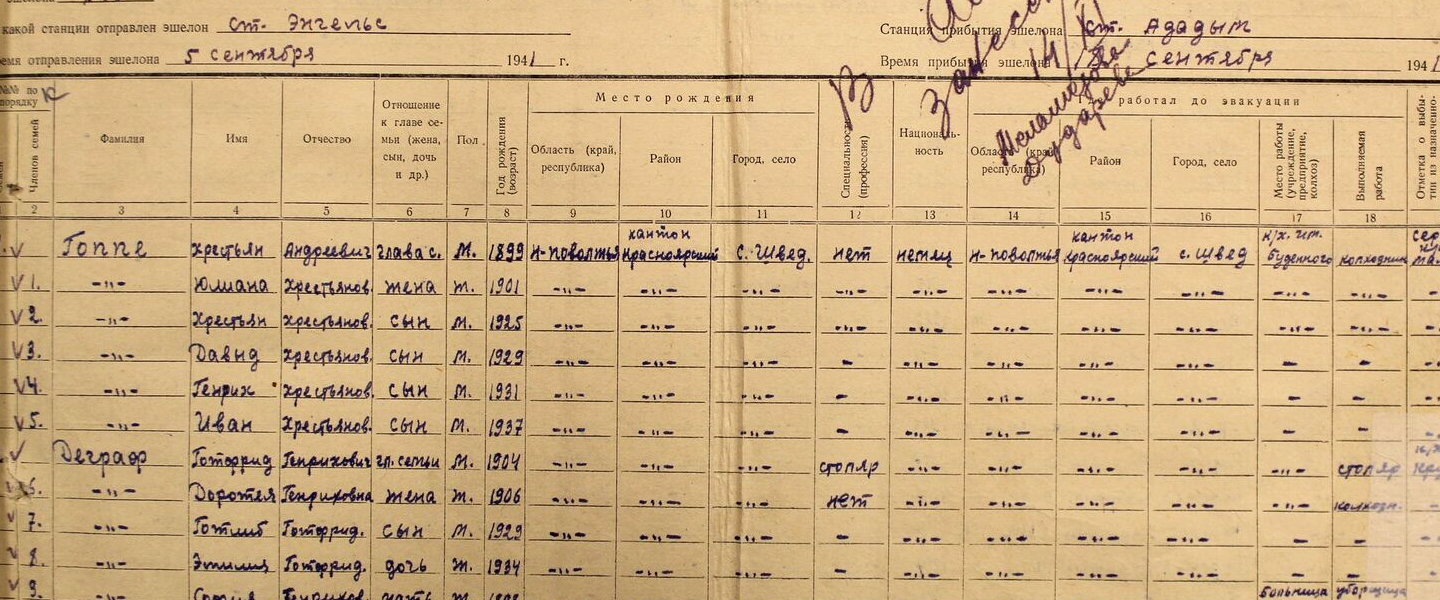

Zug-Listen der von der Wolga deportierten Deutschen

Das Krasnojarsker Memorial sammelt seit 1988 Informationen über die Opfer des sowjetischen Terrors in der Region Krasnojarsk. Ihre Mitglieder haben an der Herausgabe des mehrbändigen Buches der Erinnerung an die Opfer politischer Repressionen mitgewirkt und im vergangenen Jahr die Veröffentlichung der Listen der Deportierten aus Litauen in die Region Krasnojarsk abgeschlossen. Und heute möchten wir Ihnen über die Arbeit unserer Kollegen an den Listen der aus der ASSR der Wolgadeutschen deportierten Deutschen berichten.

Auf der Website des Krasnojarsker Memorial können Sie die Listen nach Bezirken aufgeschlüsselt einsehen: im Original, bearbeitet (mit korrigierten Namen und Ortsbezeichnungen) und ins Deutsche übersetzt. Es sind noch nicht alle Listen bearbeitet worden, aber es gibt bereits viele Überschneidungen mit Material, das auf der Website früher gesammelt wurde - Interviews, Zeitungsartikel usw. Dies erleichtert die Arbeit an den Listen und macht es einfacher, auf Anfrage Informationen über eine Person zu finden.

Die „deutsche“ Linie gab es von Anfang an: Nach der Deportation blieben viele Deutsche in der Region Krasnojarsk zurück, und es wurden Informationen über sie aus Briefen, Interviews, Veröffentlichungen usw. gesammelt. Gleichzeitig wurde aber auch an der Datenbank der Verbannten gearbeitet, in die alle Anstrengungen gesteckt wurden. Die erste Datenbank wurde bereits 1988 erstellt und arbeitete auf dem sowjetischen Computer DWK-2.

DWK-2. Foto: Archiv des Krasnojarsker Memorial

In den 2010er Jahren wurde bekannt, dass es neben der Kartei der Deutschen im Innenministerium der Region Krasnojarsk auch Zug-Listen der 1941 deportierten Deutschen im Archiv der Region (GAKK) gibt. Im Jahr 2020 meldete sich ein Team von Genealogen freiwillig, um die Listen zu indizieren, d. h. in Excel einzugeben. Und plötzlich stellte sich heraus, dass das GAKK bereits damit begonnen hatte, die Listen selbst zu scannen und sie auf seine Website hochzuladen.

Aleksej Babijé, Krasnojarkser Memorial:

In der Region Krasnojarsk gibt es viele Nachfahren von Verbannten, darunter auch Deutsche, innerhalb der staatlichen Strukturen. Die Mitarbeiter der Staatsarchive sind bereit, mit uns zusammen zu arbeiten, sie sind durch Einschränkungen „von oben“ gebunden. Aber diese Einschränkungen sind noch nicht vollständig, es kann etwas getan werden.

Freiwillige Genealogen, die über die ganze Welt verstreut sind, sortierten die Bezirkslisten untereinander aus. Dies war nur die erste Phase der Arbeit, und jetzt bearbeitet Krasnojarsk Memorial die Listen (die Genealogen füllen sie so aus, wie sie sind, ohne Fehler zu korrigieren).

Die Arbeit an den Listen von 1941 wird noch mehrere Jahre dauern. Es gibt viele Fehler in Namen, Ortsnamen und Abkürzungen. Um sie zu korrigieren, ist es notwendig, sie mit den Verzeichnissen der administrativen Abteilung der ASSR der Wolgadeutschen, Verzeichnissen der deutschen Namen und Nachnamen, Materialien des Forums wolgadeutsche.net abzugleichen.

Es dauerte zum Beispiel lange, bis man erkannte, dass der Name der Kolchose „Kebuk“ eigentlich ‚Hebung‘ war und der Nachname Krier „Krieger“ usw. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Wolgadeutschen aufgrund des schwäbischen Dialekts ihre eigenen Besonderheiten in der Aussprache haben und die Zug-Listen „nach dem Klang“ erstellt wurden.

Es gibt viele Schwierigkeiten bei der „Wiederherstellung“ von Namen: Andreas und Heinrich konnten zum Beispiel als Andrej geschrieben werden. Oder der Name Bogdan wurde häufig angetroffen, obwohl er im Deutschen nicht existiert. Es stellte sich heraus, dass Männer mit dem ähnlichen deutschen Namen Gottfried manchmal als Bogdan registriert wurden, wie die Deportierten selbst sagten.

In allen Dokumenten aus der Zeit nach der Deportation wurde die Person bereits unter dem russifizierten Namen geführt, der dann von den Verwandten für die Suche in den Listen verwendet wurde. Daher beschlossen meine Kollegen, den russifizierten Namen zu belassen und in Klammern Varianten des deutschen Namens anzugeben.

Sibyll Saya aus Lübeck, die seit 2000 zum Team gehört, hilft bei der Wiederherstellung der korrekten deutschen Rechtschreibung. Im ersten Jahr des Bestehens der Website der Organisation (1998) bat sie um Hilfe bei der Suche nach ihren deportierten Verwandten.

Im Jahr 2001 kam Sibyll zum ersten Mal nach Krasnojarsk, und danach kamen auch Kollegen von uns zu Besuch in ihrem Haus. Sie bot an, die Materialien der Website ins Deutsche und Englische zu übersetzen. Aber was die Zug-Listen betrifft, so übersetzt Sibyll sie nicht nur, sondern hat auch das letzte Wort bei umstrittenen Interpretationen von Namen und Titeln und merzt Fehler und Druckfehler aus, die im Text der Listen hinterlassen wurden.

Aleksej Babij und Sibyll Saya, 2001. Foto: Archiv des Krasnojarsker Memorial

Das Endergebnis der Arbeit - die Zusammenführung der Zug-Listen mit der Hauptliste der Verbannten - liegt noch in weiter Ferne, aber es ist bereits jetzt möglich, sie zu nutzen. Alexej Babij erzählte, wie einer der Besucher der Website eine deutsche Familie finden wollte, die im selben Dorf wie er lebte. Er erinnerte sich nicht an Namen oder Nachnamen, sondern nur daran, dass es in der Familie keinen Vater gab, sondern nur zwei Söhne. Wir haben diese Familie sofort in der Liste gefunden.

Das Hauptproblem der Materialien über Deutsche in den Bezirkszeitungen besteht darin, dass die Nachnamen der Frauen von ihren Ehemännern angegeben werden. Es ist also nicht möglich, den Mädchennamen und damit den Nachnamen, unter dem sie deportiert wurde, zu ermitteln. Mit den Zug-Listen ist dieses Problem jedoch gelöst - anhand des Vatersnamens und anderer Details ist es möglich, den Mädchennamen zu ermitteln und die Frau an der richtigen Stelle in der Hauptliste der deportierten Personen einzutragen.

Obwohl der Strom der Wolgadeutschen der größte war, ist das Thema der Deportation von Deutschen in die Region Krasnojarsk damit nicht abgeschlossen. Es gab auch einen Strom von „Leningrader“ Deutschen (und Finnen) im Jahr 1942 und einen Strom von „Süddeutschen“ in den Jahren 1944-1945. Echelon-Listen der Leningrader Deutschen sind im GAKK zumindest bruchstückhaft vorhanden, „südliche“ - nur in den Archiven der Hauptabteilung für innere Angelegenheiten, die für Forscher geschlossen sind. „Aber wir haben noch ein paar Jahre zu tun, also machen wir uns keine Sorgen“, sagt Alexej Babij.