«До недавнего времени все, кого интересовало мое прошлое, при встречах на

улицах, в театре, в поездах, в самолетах, на творческих вечерах и особенно в

своих письмах мне, касаясь периода моей жизни на Севере, спрашивали: «Скажите,

Георгий Степанович, вы поехали на Колыму и на Таймыр по комсомольской путевке?»

Потом, уже после публикации рассказа «Саночки» в журнале «Поиск» и книжки «Омчагская

долина», вопрос стал звучать иначе: «А за что вас посадили, Георгий Степанович?»

«До недавнего времени все, кого интересовало мое прошлое, при встречах на

улицах, в театре, в поездах, в самолетах, на творческих вечерах и особенно в

своих письмах мне, касаясь периода моей жизни на Севере, спрашивали: «Скажите,

Георгий Степанович, вы поехали на Колыму и на Таймыр по комсомольской путевке?»

Потом, уже после публикации рассказа «Саночки» в журнале «Поиск» и книжки «Омчагская

долина», вопрос стал звучать иначе: «А за что вас посадили, Георгий Степанович?»

Г. ЖЖЕНОВ.

«От глухаря до жар-птицы».

Представлять автора этих строк Георгия Жженова—дело зряшное. Кроме высших творческих званий и наград, есть у него сложная судьба, всенародная зрительская любовь, золотое обеспечение его творческого имени — талант, трудолюбие, глубокая личная значимость. Что касается горьких нижегородских (горьковских), магаданских, норильских страниц...

Норильск, в котором Жженов после 1954 года не был ни разу, встретил гостя хмурым холодным ненастьем. Без заезда в гостиницу Жженов попросил повозить его по ночному городу лицо его мрачнело.

— Георгий Степанович, можно выразить ваши чувства от этой встречи словами? Или...

—Тридцать шесть лет после моей здесь «пятилетки» в коммунальном клоповнике на Нулевом Пикете — срок серьезный. Изменился я, вырос, изменился город. Но нынешнее мое ощущение совпало C давним: тундра, Север не принимает этого вторжения (хотя я, как и все, понимаю индустриальную пользу). Человек с кайлом здесь чужд — все раскорежено. неухожено, лупится краска на фасадах, рушатся фундаменты, задыхается норильчанин.

Способ улучшить здесь жизнь? Уехать отсюда. Кроме конвоя, нужны очень весомые стимулы, чтобы здесь жить и работать.

— Взгляд приезжего москвича: для веселья планета Таймыр и сейчас мало оборудована?

— Конечно. хотя, работая здесь, сначала в профсоюзном клубе, а затем в театре, и подрабатывая фотографом, я и тогда жил в том клоповнике, как при коммунизме, в качестве «фотографа-педиатра» (с подачи Марфы Ивановны Сапрыкиной фотографировал детей в садиках): мог заработать вмиг, сколько хотел. Но зарабатывал, сколько надо, и не больше — настолько все обрыдло...

А по сути вашего вопроса: живу, работаю, помню.

— Был ли в лагере шанс сохранить человеческий облик или человек был изначально обречен?

— На Колыме шанс был близок к нулю, выживали редкие счастливцы. Курс на истребление соблюдался последовательно и строго. После Солженицына и Шаламова наиболее глубокое исследование лагерной социологии и психологии я бы отметил у Николая Волкова в книге «Погружение во тьму», хотя и другие авторы видят тему остро и сложно.

Шаламова — человека и писателя — двигала и спасала энергия ненависти, меня, видимо, практический, в чем-то авантюрный склад характера. Была возможность сачкануть — не работал, не было — сполна выкладывался. Что помогло выстоять? Принятие лагерного кодекса, правил игры. А он, кодекс, прост: умри ты сегодня, а я завтра... Времена, места — страшные, не пошли вам бог.

В Норильске «американский шпион» (и ваш покорный слуга) был на поселении не «вольняшкой», как Смоктуновский, но и не зэком (ссыльная, а не лагерная, как говорится, морда).

Кстати, Иннокентий Михайлович в свете своего немецкого плена очень легко мог тогда сменить свое цивильное пальто на каторжный бушлат. Уехал Кеша из Норильска не без моей помощи и с моим рекомендательным письмом в Ленинград, к Аркадию Райкину. Вопрос о его работе в Театре миниатюр был практически решен. Но судьба — к счастью, нет ли — распорядилась иначе...

Мне грех жаловаться на свою актерскую судьбу, но все, что я мечтал, сыграть не пришлось. Завадский пригласил меня из Ленинграда в Театр имени Моссовета на роль Льва Толстого. Но пока Екатерина Алексеевна Фурцева соблаговолила осенить это своим высочайшим разрешением, время ушло. У Веры Петровны Марецкой поменялись планы, и графом я не стал, дело сникло. Не сыграл я и в зрелую пору Астрова (хотя играл в Норильске), не сыграл Федю Протасова, Егора Булычева...

— Зато — Брайцев, резидент Зароков—Тульев, генерал Бессонов, Вилли Старк, командир «Экипажа», почти сто ролей в кино, десятки на сцене...

— Хотя они принесли имя, популярность, уровень ролей, согласитесь, разный. Но, вкусив запах кулис, павильонной пыли, ацетона, актер обречен на верность сцене и экрану. И младшая дочка моя — Юлька, увы, работает со мной в театре...

— Есть ли на вашей памяти люди — по другую от вас сторону колючей проволоки, — которые в людоедской системе Гулага смогли сохранить себя и человеческое отношение к узникам, при том, что стороны были «скованы» одной цепью?

— Система, действительно, скрутила всех одной проволочной цепью, одним гулаговским кодексом... И все же исключения (подтверждающие правило: ты — сегодня, я — завтра) были. В какой-то мере это «кум» Дергунов — вы знаете его по «Глухарю и жар-птице». На памяти капитан Владислав Георгиевич Шкабуро, начальник Тигинского горно-промышленного управления на Колыме. Благодаря ему и его жене Марии Гавриловне были спасены для творчества Юрий Кольцов, Варпаховский, Демич, другие театральные деятели. Но система отступничества не прощает.

— Ни одно доброе дело безнаказанным не остается?

— Конечно. Шкабуро заплатил за это карьерой. Да и в «Саночках», если помните...

— Влияло ли на ваше положение «в миру» гулаговское прошлое?

— Вроде обошлось. Хотя... перед первым выездом за кордон — в Южную Америку — пригласили меня в Международный отдел ЦК. И когда я в лоб спросил: как мин там себя с прессой вести в этом плане — гасить каверзные вопросы, отходить «дуриком» или как? Ясноглазый такой цековский сотрудник: «Да что вы, Георгий Степанович! Неужели вам, с вашей биографией, не о чем на эту тему рассказать!» Благословил. Хотя лукавил: на трапе в Боготе встретил меня амбалистый, под два метра «сотрудник Интуриста» и держал на маршруте плотно, пока не то что до брудершафта, но до взаимопонимания не дошли.

Что до вопроса, те сейчас органы или не те, в пятьдесят шестом меня в Ленинграде в «большом доме» рьяно уверяли, что «не те», на что я сотруднику ихнему врезал: «Как же не те, когда вы — сегодня! — зная тяжкое мое прошлое, смеете вербовать меня в сексоты?»

В ответ: «Воля ваша. Подпишите о неразглашении». Вот уж, говорю, вы меня сюда не повесткой вызывали, не официально допрос снимали, ничего подписывать не буду, пошли вы...

Разнервничался, пришел к Николаю Николаевичу Урванцеву — в соседях жили, рядом гаражи. Как же так?

— Георгий Степанович, — отвечает старик, — голубчик, ну их! Они и меня вербовали.

Когда в Краснодаре на творческой — по приглашению — встрече с последующим

обедом в управлении КГБ меня спросили, откуда я (судя по ролям) так достоверно

знаю оперативную работу, я им чистосердечно «раскололся»: «Так я ж у вac

семнадцать мгновений, то бишь лет, сидел».

Тишина зависла звонкая (думаю: а как же обед?), но... обмялось, обтерлось, и уже

за столом хозяин фирмы доверительно, втихую спрашивает: «Что, Георгий

Степанович. — неужели?»

Такие вот органы...

— Еще недавно, Георгий Степанович, казалось: и к столетию Октября не будет пьесы достойнее, чем «Оптимистическая трагедия». А сегодня с горечью сознаемся, что «нетленка» Вишневского, «Любовь Яровая», «Бронепоезд 14-69» — комиссарская драматургия. Вы с этим согласны?

— Согласен. Это действительно, как вы сказали, — комиссарская драматургия, выспренная и лживая. Как и сам метод социалистического реализма, идеологическая сия кормушка.

— Которая накренилась было в 1956 году, но устояла, укрепилась, и у которой паслось, столько бездарей, родилось столько диссертаций и монографий, столько изведено леса на бумагу, поломано судеб, и не только в искусстве. Ягодки этакого жандармского социализма...

— Анатолий Жигулин (я лично ценю его «Черные камни») сказал по этому поводу: «Мы сами были в чем-то виноваты, мы сами в чем-то проиграли бой». Тоже лагерник... Леонид Бородин, наш современник, приходящий к нам сейчас «оттуда», стихи которого я читаю со сцены, сказал мне: «Я не поэт, я прозаик. А стихи пишу, когда сижу в тюрьме».

— У нас только выжившие лагерники составили бы честь любой академии наук, явили бы собой целую литературу... С зачетом «северного и горного стажа» вам уже четверть века быть на пенсии. А вы в отличной творческой форме, мобильны, и «в душе — ни одного седого волоса»?

— Седины хватает и в душе, и в голове, но когда меня одолевают вопросами, как я так хорошо сохранился, отвечаю: «На Севере мясо долго не портится». Так что для норильчан в этом смысле прогноз благоприятный. А если всерьез: «Как?» — никак. Моя «утренняя зарядка», «пробежка по Красной Пресне», где я живу, — не более чем выдумка газетчиков. Хотя в молодости я был приличным спортсменом, гонял мяч в классной ленинградской команде и начинал долагерную карьеру цирковым акробатом. Видимо, и родителям спасибо за гены.

— Вопрос традиционный, Георгий Степанович, — о делах нынешних и планах творческих.

— Я отклонил в этом году множество предложений от кино: все настолько мелко, незначительно, неинтересно.

Свободу кинематограф на сегодня понял как возможность подглядывать в замочную скважину. Но что составляет тайну двоих, технология, так сказать, процесса, никогда не было и не будет, на мой взгляд, предметом и смыслом искусства.

Долго писал сценарий по «Саночкам» и впредь зарекся — это же убийство литературы. С постановкой при нынешней киносмуте пока неясно. Советуют писать, да и есть что. но как быть тогда с актерством?

В своем театре репетирую с женой Лидией Петровной Молюковой очень гуманную, но и непредсказуемо трудную пьесу «На золотом озере» американского драматурга Томсона. Если кому суждено быть этой осенью в Москве и будет интерес — приглашаю на премьеру. А кто хочет видеть у нас «Торможение в небесах» по пьесе Романа Солнцева, пусть поторопится. Спектакль сходит, сделав свое дело. Хотя Егору Кузьмичу Лигачеву финал «не показался». Я играю своего секретаря обкома жестко, с мафиозным окрасом. Приходят ко мне недавно центросоюзовцы, говорят: «Знаете, кого вы играете, Георгий Степанович? Нашего председателя Федирку...» А я никогда его в глаза не видел...

* * *

Сразу после Норильска Георгий Жженок вылетел в Австралию (там еще не был). Еврейская община зеленого континента, пригласившая театр имени Станиславского с известным спектаклем «Улица Шолом-Алейхема, 40» по пьесе Аркадия Ставицкого, пожелала видеть в нем русского актера из Театра имени Моссовета.

Беседу вел Е. СОРОЧКИН.

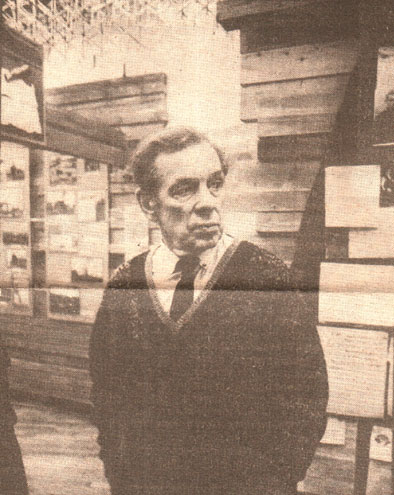

НА СНИМКЕ: Г. С. Жженов в музее освоения и развития Норильского промышленного

района.

Фото В. Камышева.

Красноярский рабочий 04.08.1990