ПОЧЕМ ФУНТ ЛИХА

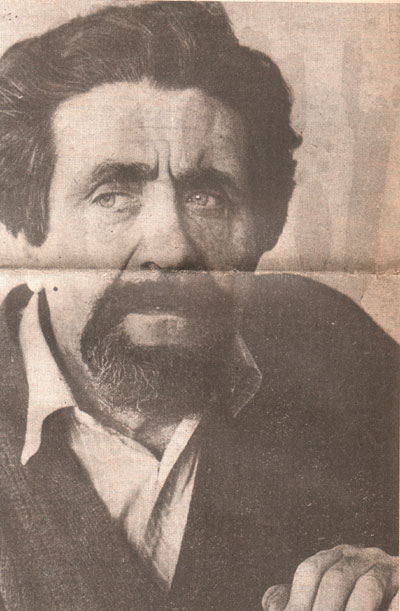

ВАЛЕРИЮ

ЕФИМОВИЧУ РОНКИНУ 54 ГОДА. В КРАСНОЯРСК НЫНЧЕ ПРИЕЗЖАЛ ПОВИДАТЬСЯ С ДАВНИМ

ДРУГОМ. А САМ ЖИВЕТ В ЛУГЕ И РАБОТАЕТ СМЕННЫМ ТЕХНОЛОГОМ НА АБРАЗИВНОМ ЗАВОДЕ.

ОН МОГ БЫ ТРУДИТЬСЯ В ПОДОБНОЙ ДОЛЖНОСТИ ЛЕТ ТРИДЦАТЬ — С ТЕХ ПОР, КАК ОКОНЧИЛ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ. МОГ ПОСЛЕ БУЙНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВОЛЬНИЦЫ УТЕШАТЬСЯ

СКРОМНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАРПЛАТОЙ, ОБРАСТАТЬ НЕБОГАТЫМ ИМУЩЕСТВОМ, СЧИТАЛ БЫ,

«СКОЛЬКО ТАМ ДО ПЕНСИИ»... НО СЛУЧИЛОСЬ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОЙ БИОГРАФИИ. В

65-М РОНКИН ПОЛУЧИЛ ПО ПРИГОВОРУ СУДА СЕМЬ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И ТРИ ГОДА ССЫЛКИ

ЗА «АНТИСОВЕТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА СВЕРЖЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СТРОЯ».

И ПОПАЛ НА «ДРУГУЮ ПЛАНЕТУ», В МОРДОВСКИЕ ЛАГЕРЯ. ТАМ ОН ОСТАВИЛ ИЗРЯДНУЮ ДОЛЮ

СВО-ЕГО ЗДОРОВЬЯ, НАТЕРПЕЛСЯ ВСЯКОГО, ПОЗНАКОМИЛСЯ с 3/К ГИНЗБУРГОМ, ДАНИЭЛЕМ,

МАРЧЕНКО.

ВАЛЕРИЮ

ЕФИМОВИЧУ РОНКИНУ 54 ГОДА. В КРАСНОЯРСК НЫНЧЕ ПРИЕЗЖАЛ ПОВИДАТЬСЯ С ДАВНИМ

ДРУГОМ. А САМ ЖИВЕТ В ЛУГЕ И РАБОТАЕТ СМЕННЫМ ТЕХНОЛОГОМ НА АБРАЗИВНОМ ЗАВОДЕ.

ОН МОГ БЫ ТРУДИТЬСЯ В ПОДОБНОЙ ДОЛЖНОСТИ ЛЕТ ТРИДЦАТЬ — С ТЕХ ПОР, КАК ОКОНЧИЛ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ. МОГ ПОСЛЕ БУЙНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВОЛЬНИЦЫ УТЕШАТЬСЯ

СКРОМНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАРПЛАТОЙ, ОБРАСТАТЬ НЕБОГАТЫМ ИМУЩЕСТВОМ, СЧИТАЛ БЫ,

«СКОЛЬКО ТАМ ДО ПЕНСИИ»... НО СЛУЧИЛОСЬ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СТАНДАРТНОЙ БИОГРАФИИ. В

65-М РОНКИН ПОЛУЧИЛ ПО ПРИГОВОРУ СУДА СЕМЬ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И ТРИ ГОДА ССЫЛКИ

ЗА «АНТИСОВЕТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА СВЕРЖЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СТРОЯ».

И ПОПАЛ НА «ДРУГУЮ ПЛАНЕТУ», В МОРДОВСКИЕ ЛАГЕРЯ. ТАМ ОН ОСТАВИЛ ИЗРЯДНУЮ ДОЛЮ

СВО-ЕГО ЗДОРОВЬЯ, НАТЕРПЕЛСЯ ВСЯКОГО, ПОЗНАКОМИЛСЯ с 3/К ГИНЗБУРГОМ, ДАНИЭЛЕМ,

МАРЧЕНКО.

МЫ ПОПРОСИЛИ ВАЛЕРИЯ ЕФИМОВИЧА РАССКАЗАТЬ О ПЕРЕЖИТОМ. ЕГО ЖИЗНЬ — РЕДКИЙ ВАРИАНТ БИОГРАФИИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА, СДЕЛАВШЕГО СВОЙ ВЫБОР В ПОРУ ХРУЩЕВСКОЙ ОТТЕПЕЛИ.

ОДНОГО НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ. ЧТОБЫ ЭТОТ РАЗГОВОР БЫЛ ПРОЧИТАН КАК СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ АНЕКДОТОВ О «ГЕРОЯХ-ДИССИДЕНТАХ», ВЛОЖИВШИХ СВОЮ ЛЕПТУ В «ДЕЛО БУДУЩЕЙ ПЕРЕСТРОЙКИ». В ПЕРЕСТРОЙКЕ ПОКА ЧТО НЕ ВИДНО БЛАГОПОЛУЧНОГО ИСХОДА. ИСТОРИЯ ЛЮДЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ В 60-Е ГОДЫ ЗА ТО, О ЧЕМ СЕЙЧАС СВОБОДНО ГОВОРЯТ НА ЛЮБОМ КОМСОМОЛЬСКОМ СОБРАНИИ, — ТОЖЕ ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧЕНА.

ВАЛЕРИЙ Ефимович, в наше время, чтобы стать неформалом, достаточно послушать репортаж с сессии одного из Верховных Советов или зарядиться пачкой «левой» прессы, которую продают на углах по рублю за газетку. У вас в 50-е годы подобных источников информации не было. Но вы, как я знаю, создали в Ленинграде какую-то неформальную организацию?

— Начиналось все с самыми благими намерениями. В 50-е годы я приехал- из Мурманска в Ленинград, поступил в технологический институт и довольно скоро примкнул к группе студентов-активистов, которыми владело одно желание — быть «настоящими комсомольцами». Дело по душе мы нашли быстро. Примерно в ту пору Лаврентий Павлович выпустил по амнистии большую партию уголовников, которые на воле вернулись к своим ремеслам. Мы организовали комсомольский патруль, чтобы бороться с преступностью в Питере. Создавали его по своей инициативе, получились как бы «ничьи» и стали, значит, «неформалами».

— Вы скоро «взяли в карьер» и свернули на «антисоветчину»?

— Что вы. Если разобраться, мы вообще никуда не «сворачивали». Нами руководило одно желание: навести порядок в городе. А когда вникли в ситуацию, поняли, что одним городом не обойдется. Конечно, мы острили и по поводу кукурузы, которая насаждалась просто безумными масштабами, и над привилегиями партократии — их удавалось краешком глаза подсмотреть. Из лагерей тогда не только уголовники выходили, песня «Колыма» была популярна. Скоро и доклад Хрущева о культе личности Сталина начал ходить по рукам. Но все-таки никому из нас в голову не могло прийти — сомневаться в идеологических устоях, в теории Маркса. Напротив, ужасы сталинщины, которых мы, кстати, по молодости полностью не видели, и некоторая бестолковость хрущевского времени объяснялась нами как «извращение социализма». Нам хотелось точно знать: где, на чем споткнулось руководство страны?- И потому мы с головой погрузились в теорию. Маркса и Ленина буквально штудировали.

— Забегая вперед, разрешите спросить: вы и сейчас убеждены в правоте Маркса?

— Теперь я могу сказать, что Маркс — один из моих учителей. Конечно, и он как философ допустил несколько серьезных ошибок. Но его классовая теория в принципе верна и с поправками, безусловно, применима. Другое дело — какие формы взаимодействия классов признавать и что считать классами? В ту пору, кстати, мы пришли к выводу, что правящая номенклатура, по сути, явля-ется классом, паразитирующим на обществе.

— И как на практике боролись с «паразитирующим классом»?

— Наша деятельность заключала в себе как бы два перевитых потока. Мы пытались «легальными» способами воздействовать на комсомольскую организацию института, которая погрязла в формализме. Но попутно уже начали поговаривать о листовках. Конечно, о последнем весь патруль не знал. Степени доверия располагались в организации как бы концентрическими кругами: 200 человек, затем — 25 и, наконец, ядро, в котором говорили. о самом сокровенном, — пять-шесть человек.

— Комсомольцы нз вашего патруля сильно отличались от прочих студентов? Как вообще «патрулирование» смотрелось на фоне общественной жизни Ленинграда? Мне приходилось слышать о митингах, диспутах, проводимых в пору «оттепели» на площадях.

— С нынешней площадной вольницей столиц даже не может быть сражения. Тогда, в общем, тишь да гладь стояла. Правда, до новостей, в том числе и политических, мы были более жадными по сравнению с нынешней молодежью. Вокруг свежих газет на стендах всегда собиралась толпа. Но высказывать серьезное недовольство порядками вслух — остерегались. Что до ребят нашего круга, нам, пожалуй, был свойственен юношеский пуризм. К тем, кто гнался за модой, относились с презрением, называли их «стилягами». Для нас совершенно нормальным было прийти на занятия в лыжных штанах, шинели, отцовской офицерской фуражке. Расходовали на себя в среднем рубль в день старыми деньгами.

— Вы не считали себя обделенными по сравнению с молодежью Запада?

— Студенческая бедность даже романтизировалась.

— Листовки, «патрулирование» — все это не кажется вам сейчас наивным?

— Разумеется, мы были наивны, это особенно легко заключать сейчас, глядя издалека и чувствуя себя в других условиях. Но нельзя забывать, что тогда даже за благоглупости приходилось платить другую цену — власти реагировали на них иначе. Помню случай, когда студенты, выходя из электрички, сидя верхом друг на друге, запели «Сталин и Мао слушают нас» — при Хрущеве дело было. Администрация вокзала переполошилась не на шутку. Или другая полулегендарная история. Подвыпивший курсант зашел на праздничный вечер в горный институт. Когда воинский патруль ринулся его «забирать», студенты из сочувствия к курсанту и как бы в шутку отняли оружие у патруля. Поднялся невиданный переполох. По слухам, на институт были наведены орудия Балтфлота, а «голоса» сообщили на следующий день о восстании студентов в Питере...

— Значит, разговоры про «оттепель» — все сказки?

— Да нет же, ощущение «весны», какого-то обновления в те годы, разумеется, было. Но повторюсь — относительно все. Чтобы вам или даже мне его понять, надо было взрослым взглядом смотреть на 30—40-е годы, самый разгул сталинщины. Хоть этого мы, слава богу, избежали, и потому почувствовать, в чем же «пригрев» от «оттепели», мне не было дано.

— А был момент, когда вы поняли, что выходите из рамок комсомольского патруля и начинаете заниматься серьезной политической деятельностью?

— Могу сказать, что ко времени окончания института «ядро» патруля

распростилось с комсомольскими восторгами. Мы решили перейти именно к осознанной

политической работе. При этом без самообмана говорили себе: нас рано или поздно

посадят.

К этой поре мы вместе с однокашником Сергеем Дмитриевичем Хахаевым углублялись

не только в труды марксистов, но старательно изучали социологию, политологию,

юриспруденцию. В 1962-м фотоспособом мы вдвоем выпустили собственную брошюру «От

диктатуры бюрократии — к диктатуре пролетариата». И еще наивность — надеялись,

что после нашей брошюры пойдут ячейки.

Разумеется, никаких ячеек не образовалось, но это нас не остановило. Задумали выпускать свой журнал «Колокол». Причем долго совещались — «чьим» изданием его сделать. Звание «коммунист» как будто уже дискредитировано. Наконец, решили, пусть будет орган «Союза коммунаров». После, уже среди лагерных друзей, нас стали называть «колокольчики».

— Продолжалась «игра в революцию»?

— Сложно сказать. Невозможно на подобный вопрос дать категоричный ответ. Вот вы начинаете отчитывать вашего сына-первоклашку за такую формальность, как «двойка». Разве вы можете заметить, где кончается ваше ролевое поведение — «пожурить нерадивого ученика» — и начинается настоящее угнетение воли маленького человека? Разве можно точно определить, где кончается игра и начинается настоящая борьба с режимом? Тем более, мы сознавали, что за «игрушки» нам придется платить всерьез.

— У вас было много единомышленников после окончания института?

— Тоже трудно ответить. Нам известен человек, который очень многим, и не задумываясь, даже на политинформациях показывал нашу брошюру. Кажется, из-за него нас и «взяли на заметку», осудили.

— Вы чувствовали близость ареста?

- — Меня арестовали, в 1965-м в возрасте 29 лет. К тому времени я уже поездил по стране и был принят на работу в один из ленинградских НИИ. И семья уж была: жена Ирина, дочке почти полтора года.

За неделю до ареста почувствовал-, что за мной следят. А 12 июня, рано утром в субботу, в нашу коммунальную квартиру нагрянули пять или шесть человек в штатском, предъявили удостоверение КГБ и сказали, что пришли за мной.

— Вы пытались что-то выяснить или возразить «гостям»?

— Нет, я, в общем, знал, «за что». Порадовался, что хоть дочку на дачу отправили — обыска не увидит. К слову сказать, жена Ирина тоже была готова к тому, что меня арестуют. И в тот день, и все годы моей «отсидки» она держалась молодцом. Это, конечно, здорово помогло мне.

— Я помню недавние годы, когда на митингах люди яростно и вполне искренне выражали свою неприязнь разного рода «отщепенцам» и диссидентам. От соседей вам много снести пришлось?

— Как раз нет, напротив, произошла удивительная перемена. Конечно, как всякая коммуналка, наша квартира жила склоками из-за незакрученного крана и непогашенного света. Но в день ареста и позже моя жена от подавляющего большинства соседей слышала только слова сочувствия. Дочку все старались пожалеть, как это у нас принято, жене совали всякую снедь, когда ехала ко мне на свидание. Одна старушка из нашей квартиры даже отчитала Ирину, когда меня увезли: «Дура, что у меня свои бумажки не спрятала?».

— Вас «взяли» одного?

— Арестовали как единую группу девятерых. Кроме меня — Хахаева, Гаенко, Мошкова, Смолина, Иоффе, Чикатуеву, Климанова и Зеликсона. Последний к нашей группе в действительности отношения не имел. Нам предъявили обвинение по известной 70-й статье — «Антисоветская пропаганда с целью свержения...».

— Тогда вы почувствовали, что «пропали» и, может, ваши теоретические занятия не стоят свободы?

— Испуг, разумеется, был, и он здорово навредил всем нам, но — тотального страха, сожаления о содеянном не испытывали. Страх повредил в другом: мы могли гораздо более умно построить свои показания и, по крайней мере, сократить себе сроки «отсидки».

— Сейчас приходится читать жуткие вещи про бериевский НКВД. Из вас тоже выбивали показания?

— Нет, обращались с нами вполне корректно. Был, правда, один момент, когда молодой следователь, бравируя передо мной, демонстративно достал из пиджака пистолет и положил в сейф. Но ведь это так, мелочь. Вот здесь-то, пожалуй, «оттепель» и сказалась: посадили за инакомыслие, но не били и не оскорбляли. Да и свежи, видно, были у всех в памяти кампании по снятию с должностей следователей «бериевской школы».

Держали нас в знаменитом «большом доме» на Литейном. В «шпалерке», как звали эту тюрьму до революции. Кормили неплохо, судя по всему, носили еду из какой-то столовой. Между прочим, на прогулке мы могли видеть камеру, в которой еще Ильич до революции сидел. Ее легко было отличить: на ее окне как на мемориальном не было «намордника» — их начали ставить при сталинском режиме.

В чем, повторяю, мы сглупили — это в показаниях. Принялись метаться: что говорить, чего не говорить. Не знали о главном правиле: на следствии нельзя выбалтывать ни слова лишнего. Даже если не относится к делу, все равно будет повернуто против тебя. Мы несколько раз «подставились». Сдали, например, несколько номеров своего журнала, которые при первом обыске остались незамеченными... Но к чести нашей следует сказать, что никогда после суда не попрекали друг друга этими ошибками. А суд состоялся через девять месяцев после ареста...

— Валерий Ефимович, когда говорят: «суд», «подпольная деятельность», мне сразу почему-то вспоминается хрестоматийная «речь Павла на суде» из «Матери». Вы тоже были настроены патетически?

— Нет, пожалуй. Мы заранее могли догадываться, что суд над нами будет всего лишь фарсом и приговор уже известен. Так и вышло. Из адвокатов только двое — адвокат Бори Зеликсона и адвокат Володи Гаенко — пытались защищать своих «подопечных». Зеликсон получил поддержку потому, что он действительно не имел к нашей группе отношения. Адвокат Гаенко пытался доказать, что в действиях подзащитного не было антисоветчины. Доводы этого адвоката судья встречал многозначительными репликами вроде: «Вы забываете, где находитесь!».

— О процессе над вами было известно в Ленинграде?

— Следственные органы, сами того не желая, сделали нам рекламу. Сразу после нашего ареста у разных людей было проведено 32 обыска. Народа в зале суда было много.

— Вы видели хоть какое-то сочувствие?

— Всякие люди были. Немало таких, кто смотрел на нас с откровенной

агрессивностью. И друзья пришли. Здорово отреагировала на наш процесс

ленинградская молодежка «Смена». Примерно в то время она дала большую подборку

об антифашистской подпольной организации «Красная капелла», которая действовала

в Германии. В той подборке были, между прочим, опубликованы мои стихи. Аналогия

с нашим «Комсомольским патрулем» — для тех, кто знал, конечно, напрашивалась

сама собой. Затем я узнал, что журналиста, который подготовил эту публикацию, из

газеты выжили.

Но, пожалуй, самую неожиданную поддержку мы получили от конвоя. Солдаты-конвоиры

и начальник-офицер отнеслись к нам прямо с дружелюбием. Во время перерыва нам

разрешали сколько угодно болтать, хотя это строго запрещалось правилами. Среди

ребят-служивых были парни самых разных национальностей: и туркмены, и русские, и

прибалты. Так вот, никто из них не повышал на нас голосу и уж тем более не

оскорблял «врагами народа».

Самая неправдоподобная история произошла с молодым офицером, начальником конвоя — ее окончание пришлось узнать только через много лет. В нынешнем году в Ленинграде мой друг баллотировался в депутаты. Я пришел на одну из встреч с избирателями поддержать его. И вдруг вижу: из толпы ко мне протискивается человек средних лет. Заговорили, и выяснилось, что он был тем самым начальником конвоя и узнал меня через 25 лет. Тогда на суде он говорил нам: «Что ж, вы, ребята, в стенку-то лбом бьете? Не прошибете власть, только себя погубите». А в 1990 году я узнал, что после процесса над нами этот человек совсем разочаровался в своей конвоирской работе, добился отставки и подался в «инакомыслие».

— Приговор поверг вас в уныние?

— Семь лет лагерей и три года ссылки — по столько получили мы с Хахаевым (остальным дали по три-четыре года без ссылки), конечно, никого не могут порадовать. Но мы уже настроились пережить это.

— Наверное, для многих поколений «ГУЛАГ» Солженицына останется мерой ужаса. Про этап, перевозку к местам заключения в СССР, в частности, Александр Исаевич рассказывал такие вещи, что и в кошмаре не могут присниться. Как было у вас?

— Пожалуй, стоит еще раз и окончательно сделать разъяснение. Разумеется, наше заключение не было для нас курортом или легкой «игрой в революционеров». Уже сам факт ареста и повод для него говорили о том, что «заморозки» начинают крепчать. Но в стране, в том числе и в структурах МВД, тогда свежа была память об «оттепели». Именно поэтому на этапе, а потом и в лагере, мы попали в условия, которые отнюдь не были щадящими, но все же заметно отличались от ужасов сталинщины. Забегая вперед, скажу, что чем дольше длилась наша отсидка, тем жестче становился режим, тем тяжелей было зэкам. А если оценить воспоминания тех, кто освободился уже после нас, в 70-х, можно сделать вывод что после незначительного послабления в самом конце 50-х — начале 60-х условия содержания в лагерях имели тенденцию к ухудшению.

Для нас этап, перевозка до лагеря, был все-таки процедурой лёгкой. Во-первых, после раздельного сидения в камере мы сбились в одно купе и могли вволю наговориться. И, во-вторых, продолжались милости конвоя. Зэков транспортировать положено в «зашоренном» состоянии. Для нас конвой от самого Ленинграда открыл окна: смотрите, ребята, долго не увидите. А смотреть в окно, оказывается, — большое удовольствие. Тогда мы это поняли.

— Вас везли вперемешку с уголовниками?

— В одном вагоне. Но купе для нас семерых выделили отдельное.

— И как реагировали уголовники на «преступников» другого профиля?

— Тогда — доброжелательно. Все спрашивали: «За что срок мотаете?».

И когда мы, чтоб понятней было, отвечали: «За листовки», на нас махали даже

как-то с сожалением: «А-а, за бумажки...».

Некоторые, правда, добавляли: «А вот лысого точно надо взорвать». Они имели в

виду вождя.

— И даже без стычек обошлось?

— На этапе — да. Правда, поначалу возникла ситуация, которая, мы полагали,

закончится конфликтом.

Туалет в вагоне для зэков был, разумеется, один. И ближе к ним располагались клетки мужчин. Женщин в туалет водили, значит, мимо нас. Помню, первой повели одну молодую дамочку уголовного толка. Кавалеры, коллеги по ремеслу, конечно, не упустили случая поприветствовать ее: «Машка, покажи», «Машка, дай» и тому подобное. Мы уже прикидывали, как отплатить уголовникам за оскорбление, когда поведут девушек нашей группы. Но здесь снова произошло маленькое «чудо». Уголовники зашушукались промеж собой: «Тише, политических ведут» — и обошлось без комментариев.

— Долго длился ваш «вояж»?

— Нет, нам так не показалось. Псков, затем Горький, затем поселок Явас в Мордовии, в так называемом Дубровлаге. Здесь я расстался с товарищами по группе. Меня оставили в лагерном отделении № 11. Я просидел там полгода, а затем был переведен в лагерь 17-А.

— И как вас встретили в лагере? Что из первых дней запомнилось?

— Первым делом нам, новоприбывшим, предложили выступить с покаянной речью перед остальными заключенными. Рассказать, с каким «отвращением» народ на воле относится к антисоветчикам, то есть к нам, и как мы, пострадав от этого, сожалеем о содеянном.

Конечно, мы отказались, ответили, что расскажем товарищам по отсидке о своих «злоключениях» в частном порядке.

— Лагерь, в который вы попали, был зоной для «политических»?

— Именно так...

— И каков был круг политических заключенных, к которым вы попали? Нельзя немного рассказать о них?

— Люди там сидели разные. Но условно их можно было разделить на несколько «категорий». К первой категории я отнес бы уголовников — были все- таки и они. К примеру, ограбил человек Ювелирторг, нагреб золотишка, камней и решил смыться с ними за границу. А тут его ловят, узнают, куда он собирался, и обвиняют в «измене Родине».

Попадали к нам уголовнички и прямо из лагерей. В то время про зоны для политических среди уголовников ходили легенды. Будто бы и обращение с нами интеллигентное, и Международный Красный Крест с нас глаз не сводит, и кормят нас чуть ли не красной икрой. Вот натерпится какой-нибудь мыка в «обычной» зоне от своих «воров-товарищей», надоест ему воровское общество, он идет в туалет и пишет там крупно «Долой Брежнева!». Ему пришивают «антисоветчину» и отправляют в «политическую зону».

Однако эту категорию нельзя назвать самой многочисленной или самой «древней» прослойкой политических зон. «Древними» были бывшие полицаи. Они, как правило, получали большие сроки, а значит, к 60-м годам в лагерях еще находились такие, кто был посажен в 40-е. Впрочем, сажали их и поздней, периодически «разоблачая».

По поводу этих «разоблачений» стоит сказать еще несколько слов. Уже в зоне, выслушивая истории других заключенных, я вместе с товарищами заметил странную закономерность. Всякий раз, когда в начале 60-х разворачивался процесс против диссидентов, параллельно организовывалось «неожиданное» разоблачение какого-нибудь полицая или изменника Родины времен Отечественной войны.

Измена в пользу фашистов—действительно штука мерзкая, в большинстве людей вызывает законное негодование. Так вот, на мой взгляд, суды над изменниками, полицаями, которые до того момента, может быть, мирно отмечались в районном участке милиции как «прощенные», организовывались параллельно с процессами над инакомыслящими для того, чтобы затем перевести неприязнь народа на противников номенклатуры, на диссидентов. Процесс над полицаями проводился и во время суда над нашим патрулем.

Из категории бывших полицаев лагерное начальство в основном формировало когорты «активистов» и прочих лагерных холуев. Полицаи были в большинстве народцем тупым, хитрым. Их презирали, в том числе и начальники.

— И вас не задевало приравнивание к определенному сорту предателей?

— О нет, мы легко делали поправку на уровень образованности, образ жизни и т. п. характеристики нашего начальства. Так вот, следующей категорией зэков были так называемые националисты с западных областей Украины, из Прибалтики. Среди них всяких было намешано. Были и настоящие душегубы, изрядно крови попившие. А были культурные, интеллигентные люди, которые попали в заключение только из-за того, что хотели видеть свой народ независимым.

— Кого-нибудь можете назвать?

— Михаил Михайлович Сорока, например, член организации украинских националистов. Он был, если не ошибаюсь, химик, окончил Пражский университет. Умный, добрый человек. Его эпопея заслуживает романа. Михал Михалыч был арестован во Львове, после присоединения его к СССР, и боролся-то Сорока против Польского правительства. Но дали ему «десятку» за «измену Родине», затем еще добавили. Сидел Сорока и за Полярным кругом, принимал участие в знаменитом норильском восстании заключенных. В 1956-м с него сняли «измену», реабилитировали как будто. Но сказали: «Извини, выпустить не можем, потому как бунтовал в Норильске. Сиди за бунт». И сидел, и - умер в зоне.

К четвертой категории заключенных можно отнести пострадавших за веру: иеговистов, баптистов, адвентистов седьмого дня. Это были в основном, люди стойкие. Образно выражаясь, грязь лагерной жизни к ним почти не приставала.

Наконец, в пятую категорию входили те, кого называют диссидентами, кто попал в заключение за сознательную политическую деятельность в конце 50-х, в 60-х годах. Среди инакомыслящих попадалось много молодых интеллигентного вида людей. Эту группу называли еще иногда «студентами».

— Среди вас бытовал какой-нибудь лагерный «кодекс чести» или набор правил поведения? В уголовном мире, например, практикуется весьма жесткий «свод законов»... .

— И у нас были правила. Но в принципе они мало чем отличались от правил

общежития, которые исповедуют порядочные люди: не фискаль, не воруй, не лезь в

душу и не выпытывай, помоги товарищу, если можешь.

— И стукачей среди вас не было?

— Как же без них. Насколько знаю, «сотрудничать» начальство предлагало абсолютно всем прибывающим в зону. Против меня даже использовали «специфический» ход: мол, вы химик, были допущены к секретным документам (у нас ведь, знаете, какая мания секретности в НИИ). А среди заключенных, мол, могут быть настоящие шпионы, подосланные империалистами... Однако на меня это не подействовало, в «сотрудничестве» отказал. Но вообще, начальству легко было искать фискалов. По инерции, что ли, на эту работенку легко соглашались полицаи. К этому надо добавить, что отчужденности, страха стукачества между нами не было. Сейчас на воле замечаю, как нынешние «неформалы» едва ли не в каждом новом собеседнике видят агента КГБ, и — не понимаю этого. У нас -такого не было.

— На каких работах вас «перевоспитывали»? Каким был уклад лагерной жизни? -

— Работы различались по тяжести. В лагере №11 основным считалось мебельное производство. И меня записали в столяры. Мебелишку мастерили — дай Бог всякому такую. Между прочим, делали мы мебельные интерьеры для знаменитой гостиницы «Россия».

Затем в лагере 17-А из плотников переквалифицировался на швеца. Рукавицы шили.

Одевали нас в обычные фабричные «спецухи», держали в одноэтажных бараках, заставленных двухъярусными койками. Мы в бараках старались поддерживать чистоту. Работали по восемь часов, воскресенье считалось выходным днем, вкалывать в этот день мы отказывались, даже если заставляли.

— Какое питание вам полагалось?

— Продуктов с воли, конечно, не видели. Посылки разрешалось получать очень редко, с половины срока, за «хорошее поведение». Мы такого, конечно, не «заслуживали» — перед начальством не лебезили.

Вообще я как «легковес» не страдал от голода: довольствовался и жидкой кашкой, и тощей рыбкой — мяса, конечно, не давали. Мужикам потяжелей, покрепче такого пайка не хватало.

У нас были шашки, шахматы. Среди заключенных ходило много книг, разными путями полученных с воли. В 70-х годах эта вольница кончилась, книги стали отбирать. Религиозная литература и в мою бытность запрещалась. Но верующих запрет не пугал. Они добывали атеистическую литпродукцию и по приведенным атеистами цитатам святых писаний восстанавливали целые куски Библии.

По вечерам мы располагали свободным временем и «неофициально», разумеется, устраивали между собой настоящие диспуты. Поспорить и поговорить нам было с кем: умных и образованных в лагерь упекли немало. Имена Гинзбурга, Марченко. Даниэля, думаю, вам известны.

— Расскажите, пожалуйста, о них.

— Лучше других я знал Юлия Даниэля. Знаменитый процесс над Даниэлем и

Синявским прошел примерно в одно время с нашим. «Курьез», вы знаете, в чем был.

Этих двоих осудили за высказывания созданных ими литератур

ных героев. Обвинение против Даниэля строилось на им же написанной повести

«Говорит Москва». Конечно, в ту пору я ни повести не читал, ни имен этих не

слышал. Юлий был доставлен в лагерь раньше меня, и я познакомился с ним в первый

же день после прибытия. Это был удивительный человек — был умен и знал

невероятно много. Потом мы вместе с ним сидели в карцере и полгода — в одной

камере «на особом режиме», и — несколько месяцев во Владимирской тюрьме.

Кажется, не было случая, чтобы литературный разговор мы закончили из-за

недостатка информации. Даниэля, как магнитофон, можно было включить, и он

несколько часов подряд на память читал стихи. Или прозу. Или — философские

тексты. Сейчас о Юльке много говорят люди, так или иначе подвизавшиеся в

политике. Но, знаете, сам он был от политики невероятно далек. Это человек, имя

которого принадлежит литературе, культуре.

— Даниэль тяжело переносил заключение?

— Во время войны он был танковым десантником, ему здорово покалечило руку. Вообще Юлька физической силой не отличался, и не скажу, что ему было легко. Начальство изо всех сил старалось его «сломать», принудить к покаянию. Сначала Даниэля поставили на тяжелую работу: разгрузку вагонов с углем, щебнем. Они и Анатолия Марченко — парня, внешне подтянутого, мускулистого, но надорванного уже, почти оглохшего, поставили на раскатку бревен. Анатолий вполне мог погибнуть, потому что не слышал, как катятся бревна. Но Юлию на разгрузке не дали сгинуть заключенные — его все уважали. У него был напарник, здоровенный аварец Нажметдин. Нажметдина посадили за то, что в хрущевские времена с бочки на базаре он принялся прославлять Сталина. Этот человек просто отбирал у Даниэля лопату: «Сиди, куры», и - быстро все делал сам.

Начальство, конечно, разнюхало, что Юльке помогают. Перевели Даниэля на токарный станок, где во время работы Юлий все время должен был прикладывать усилия на раненую руку. Рука начала гноиться, он не смог работать. Даниэля засадили в карцер за симуляцию...

Унижения, несправедливость, на которой построена вся жизнь зоны, Даниэль тоже переносил острей других. Однажды приехал к нам какой-то лектор, нас согнали в красный утолок, и пропагандист принялся рассказывать про негодяев-антисоветчиков. Особенно живописал, какие мерзавцы Синявский и Даниэль. После лекции Юлька не выдержал, подошел к пропагандисту и говорит: «Я тот Даниэль, о котором вы сейчас толковали. Повторите, пожалуйста, мне в глаза все, что сейчас сказали». Лектор был ошарашен и даже извинился.

Но, знаете, при всем при том Юлька не раскисал и переживаний своих особенно не выказывал. По-моему, он твердо верил, что одолеет лагерную мерзость. И стихи писал все время, и мы умудрялись переправлять их на волю. И вообще... не был он унылым человеком. Был очень жив, остроумен. Помню, привезли нас на допрос в Саранск, в управление лагерей, затолкнули в камеру. А там вокруг ведь и для иностранцев зоны содержались. И вот Даниэль нашел надпись, нацарапанную, очевидно, зэком-немцем. Что-то вроде: «Майн готт, когда же кончится весь этот ужас!». А рядом — по-русски: «Мы жевали, не пропали, мы — жуем — не пропадем, провались земля и небо, мы на кочке проживем!». Юлька читает это, смеется и говорит: точно, в нас оптимизма больше, нежели в иностранцах.

Как подтверждение находчивости наших зэков могу привести эпизод, который мы вместе с Даниэлем видели, когда нас упекли в карцер.

— За что, разрешите поинтересоваться?

— Как раз перед этим начальство в очередной раз помыкнуло нами: то ли письма наших родных вслух зачитали, то ли еще что... И мы решили больше с начальниками не разговаривать. На все вопросы отвечали только бессмысленным перечислением цифр. Вот за это, значит, — карцер. И там мы впервые увидели, как зэки добывают огонь трением. Берут кусок сухой ваты из телогрейки, обсыпают ее сухой пылью и затем очень быстро, сильно раскатывают это на сухой же подошве. Потом вату резко раздергивают, она начинает тлеть, и — пожалуйста, можете прикуривать...

— Вы окончательно расстались с Даниэлем во Владимирке?

— Нас перевели на тюремный режим после того, как за границу попало наше письмо о нарушениях законности в лагере. Мы, между прочим, отправляли это послание только в Верховный Совет СССР...

В тюрьме, конечно, жилось намного тяжелей, там нас скоро разъединили, и я досиживал срок с другими сокамерниками.

Но мы с Даниэлем не потеряли друг друга. Он приезжал ко мне в ссылку — я отбывал ее в Коми ССР уже вместе с семьей.

Переписывались мы и позже, когда я обосновался в Луге.

— Валерий Ефимович, сейчас, когда вам 54 года, вы можете определить свой общественный статус? Кто вы — политический деятель, диссидент «в отставке» или «простой инженер»?

— Пожалуй, я назвал бы себя глобальным дилетантом. В самом деле, начинал как химик, но из-за «отсидки» упустил очень много и сейчас работаю не по специальности. Политический деятель? Да, я и сейчас пишу статьи, они публикуются иногда в газетах и журналах, в том числе центральных. Но это ведь не профессия для меня, да и не цель жизни. Философ? Изучил я изрядное количество чужих трудов. Но делал это тоже, скорей, для души...

— Вы добивались реабилитации?

— Все имевшиеся в советской истории кампании по реабилитации представляются мне нонсенсом. Реабилитируют кого? Тех, кто действительно был осужден законной властью, но затем получил полное восстановление в правах и прощение от органов, которые действовали, не попирая общечеловеческих законов, прав человека. Между тем вся деятельность ВЧК, а затем НКВД, КГБ и других наших правоохранительных органов изначально была антигуманна и противозаконна. О какой же реабилитации тогда говорят? Вот кого я действительно реабилитировал и действительно не стал бы преследовать, так это работников КГБ, работавших против собственного народа. Хватит нам мстить друг другу. Сейчас единственный способ избежать гражданской войны — перестать сводить счеты.

Беседовал И, КОСТИКОВ.

Фото А. Демьяненко.

Красноярский комсомолец 09.10.1990