В ноне этого года в рамках проекта «Калифорния — Сибирь» группа российских фотографов и бизнесменов побывала в Америке. Среди них были и наши землями. На одной из вечеринок красноярский фотограф Александр Купцов познакомился с японцем, ныне гражданином США. Оказалось, что Ивао Питер Сано, так зовут японца, бывал в Красноярске. В 1945 году его отправили в Сибирь за участие в военных действиях Японии против Советского Союза.

Питер Сано подарил Александру Купцову ксерокопию своей книги «Сибирь», где он описывает пережитое в Красноярской тюрьме. Из ксерокопии не ясно, каким путем Само попал в плен. Не желая обострять отношения с русскими, он вырвал главы, касающиеся столкновения японцев с советскими войсками.

Учитывая интерес к истории японо-российских отношений, мы начинаем публикацию глав из книги Ивао Питер Сано «Сибирь». Перевод Яны Евграфовой. Фото Александра Купцова. Рисунки автора.

СИМПТОМЫ МАЛЯРИИ, заработанной в сибирской ссылке, где я пробыл два года и девять месяцев, повторились дважды. Лежа на футоне (скамья для отдыха в Японии), я прикидывал планы на будущее и в конце концов решил возвратиться домой и начать работать. Мои приемные родители упорно настаивали, чтобы я продолжал образование, но уже тогда было понятно, что их надеждам не сбыться.

В сентябре 1948 года, через три месяца после репатриации в Японию, я отправился в Конфу, столицу префектуры Яманаши. чтобы подыскать работу в правительственной команде США (Япония в то время была оккупирована союзными войсками). Там я получил работу референта-переводчика в отделе общественной информации. Весной 1949 года я был переведен в региональный отдел в Токио, возглавляемый мистером Гилтнером. Мистер Гилтнер часто выезжал в деловые командировки в сопровождении переводчиков. Я, в частности, под его руководством занимался обозрением информационной активности правительства. Во время одного из путешествий мистер Гилтнер предложил мне зафиксировать на бумаге все то, что я пережил в сибирской ссылке. Приняв его предложение, я стал делать кое-какие пометки в блокноте. Тогда память была свежей, и страницы молниеносно заполнялись строчками.

В 1952 году я уехал в Америку. '„Записи, сделанные в Японии, были отложены в долгий ящик. Но при каждом удобном случае я делился своими впечатлениями с друзьями. Многие находили мою историю уникальной и требовали ее немедленного опубликования.

* * *

МАНЬЧЖУРИЯ, северо-восточная часть Китая, всегда была лакомым кусочком для восточных стран. Япония еще с 1912 года имела виды на ее Северный железнодорожный путь, отданный России в результате русско-японской войны 1905 года. Богатые природные ресурсы и обширные незаселенные площади Маньчжурии привлекали придавленную в то время демографическими и экономическими проблемами Японию.

В 1931 году Квантунская японская армия высадилась в Маньчжурии и начала

военные действия по захвату территорий и установлению марионеточного режима. Это

вовлекло Японию в затянувшийся конфликт с Китаем и во вторую мировую войну.

...В деревне, где я жил, многих парней забирали на службу. Но обо мне как будто

забыли на призывном пункте. Поползли слухи, что религиозные убеждения (я —

христианин) не позволяют мне держать в руках автомат. Под прессом долгих

взглядов соседей я решил заявить о себе сам. Медицинская комиссия нашла меня

вполне пригодным для того, чтобы с гордостью носить звание «японский солдат».

Так я был зачислен в двенадцатый полк.

Путь в Кофу, где стоял лагерь предварительной военной подготовки, лежал через Токио. Столица в то время была похожа на обстрелянную мишень. Повсюду — следы воздушных бомбардировок. Разрушенные здания с черными дырами вместо окон и блуждающие вокруг растерянные жители. Мы увидели молодых японок в прозрачных ситцевых юбках. Все, кто был в вагоне прилипли к окну. Тогда мы в последний раз за время войны испытали эрекцию.

В марте 1945 года двадцатый полк прибыл в Кофу. В учебном лагере мы в основном спали. Когда начальству становилось совсем скучно, нас выгоняли на поле, ставили напротив картонные макеты танков и заставляли бросать в них учебные гранаты.

Ночные воздушные обстрелы никого не пугали. Ребятам нравилось на спор по звуку определять, с какой стороны лагеря упадет бомба. Вскоре нас сочли готовыми к военным трудностям и усадили в поезд. Шинагаву, Шизуоку, Хакату, Корею мы проехали, прежде чем прибыли к месту назначения.

ХЭЙЛЕР, небольшой городок в северной части Маньчжурии, находился в 35 километрах от советской границы. 12-й полк вместе с Квантунской армией был специально размещен здесь для защиты границ от возможного нападения советских войск.

Квантунская армия была практически не оснащена боеприпасами. Все оружие отправлялось на юг Тихого океана, где шли бои. Мы сильно страдали из-за отсутствия боеприпасов и топлива. Чтобы доставить груз, приходилось собственноручно толкать машину по ухабистой дороге. Многие падали замертво от усталости и недоедания. Капля бензина в Хэйлере ценилась дороже человеческой жизни.

Однажды разведка принесла вести о том, что в районе Хэйлера замечены подозрительные огни. Нас срочно перебросили поближе к горам, где готовились траншеи для артиллерийских орудий. По ту сторону склона уже было слышно громыхание снарядов. Командир не расставался с биноклем, наконец он произнес: «Русские танки». Так начался наш первый и последний бой. Через два дня Хэйлер был окружен советскими войсками.

* * *

Я БЫЛ ОДНИМ из 2.000 пленных, которые вывалились из ворот крупной военной базы в Чичихёрх. Колонна двигалась к железной дороге. С двух сторон ее охраняли угрюмые советские солдаты с автоматами. Вскоре мы очутились в больших грузовых вагонах. Площадь их была слишком мала для такого количества людей. Верхние полки упирались нам в затылки. Чтобы избавиться от внутренней тяжести, «пассажиры» развлекали друг друга задушевными разговорами. Но на самом деле все думали только о том, куда нас везут. По поворотам поезда мы научились определять направление. Поворот влево означал юг. На душе становилось теплее от сознания близости дома. Если поезд делал крен вправо, то по спине пробегал холодок севера и усиливалось чувство отдаляющейся родины. Разговоры к вечеру утихали, и вагон наполняла тишина вперемешку с ритмичным постукиванием колес.

Как-то раз чей-то пронзительный крик нарушил будничный покой: «Эй, смотрите, мы едем на Север! Нас везут не домой». «Облом», — подумал каждый из нас. Подавленные горьким открытием, мы сидели в тяжелом безмолвии. Сержант Кондо, наш лидер, первым подал голос: «Ребята, не дрейфь, держу пари — нас везут обратно в Маньчжурию. Там есть трудовые лагеря». «Оптимист», — кто-то усмехнулся в темном углу. Утром поезд прошел мимо Маньчжурии. Мы только успели запомнить ее зеленую равнину с островками человеческого обитания. Сержант долго возился с картой: «Владивосток... Чита...». «Черт знает, что такое», — рявкнул он и отбросил карту в сторону.

На полустанках арестантам разрешалось ненадолго покидать вагон, чтобы облегчиться. Всякий раз отходя от поезда, мы пытливо оглядывались по сторонам в поисках живой души, способной объяснить, где мы находимся. Самые смелые пытались заговорить с охраной при помощи простейших словесных конструкций. Но охранники только качали головой и уходили.

Однажды весь вагон был разбужен пронзительным криком. Мой сосед по койке завопил: «Океан! Японское море!». Все как по команде залезли на верхние нары и высунулись из окон.

Лунный свет покоился на широком водяном полотне, которое плавно уходило куда-то за горизонт. «Чую запах Японии, — взвизгнул один из арестантов, — скоро мы только будем вспоминать, что были у русских».

На следующей стоянке все высыпали из вагонов. Неподалеку стояли русские. Мы окружили их со всех сторон и стали донимать расспросами. В потоке незнакомых фраз кто-то уловил слово «Байкал». «Ребята, это не Японское море. Это озеро Байкал», — паниковали одни. «Какая сволочь унюхала здесь морскую соль», — злились другие.

Надежды рухнули окончательно. Теперь, по дороге в неизвестность, единственным предметом волнения и интереса стала еда: мы либо думали, либо говорили о ней. Здоровые мужики только и делали, что делились друг с другом мечтами о том, что они приготовят вкусненького, когда вернутся в Японию. Во время раздачи пищи арестанты слезали с нар, вставали вокруг раздатчика и с жадностью следили за каждым его движением, чтобы, не дай Бог, кому-нибудь досталось больше.

Как-то раз на рассвете поезд остановился. Вагоны отцепили. «По-моему, приехали», -— сказал кто-то. В полудреме на это никто не обратил внимания. Вдруг Шито, который обычно спал у двери, дико завопил: «Спасите! Украли одеяло1». Все проснулись. К утру выяснилось, что ночью к составу пробрались русские, из числа местных жителей, и забрали вещи арестантов. Из одеяла Шито они сделали мешок, куда складывали награбленное.

Днем всех выгнали из вагонов. Построили шеренгой вдоль железнодорожных путей. Товарняк медленно отполз. Стало ясно — следующей станции не будет.

На полустанке собрались местные жители, с опаской и интересом разглядывали нашу колонну. Охранник явно хотел порисоваться. Он важно прохаживался, постукивая мясистыми пальцами по кобуре. «Сделать рожу Поживее! — скомандовал он. — А то люди примут вас за покойников». «Мы арестанты, а это одно и то же». — процедил чей-то голос за моей спиной. Охранник сказал, что с этого дня мы должны во всем подчиняться русским. Пленные в задних шеренгах показывали ему кукиш и сдавленно хихикали. Наша колонна двинулась за охранником.

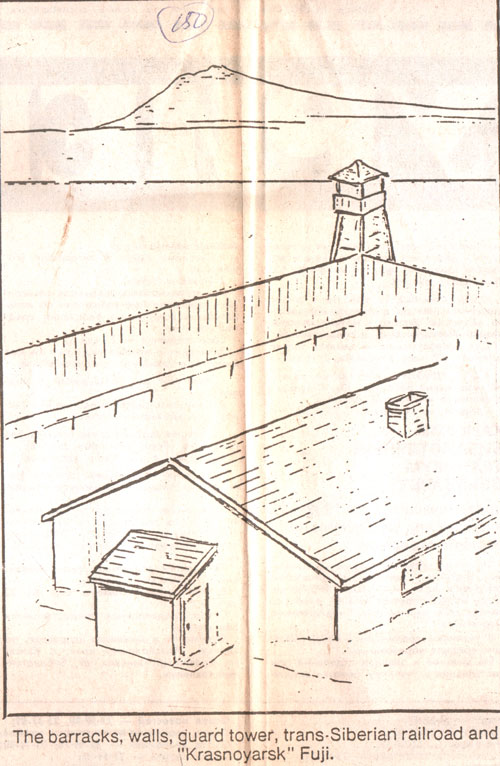

ЧЕРЕЗ полчаса мы оказались у ворот лагеря. Лагерь находился у окраины города Красноярска. Семь рядов жилых бараков и пять подсобных помещений (сортиры, столовая, склад и водокачка) составляли внутреннее содержание лагеря. Каждый барак вмещал до 300 заключенных. Соломенные матрасы свешивались с деревянных нар, на каждые из которых входило по 12 человек.

На склоне, за высоким деревянным забором с угловыми сторожевыми башнями, вырисовывались жилые дома. Они были построены вокруг гигантской фабрики, где нам предстояло работать. Фабрика эта выпускала колеса для паровозов и оружие всех видов. Река Енисей тянулась широкой полосой где-то вдали. Напротив виднелась гора. «Красноярская Фудзи», — так мы ее называли.

{Продолжение следует)

Казармы, заборы, сторожевые вышки, Транссибирская магистраль и «Красноярская

Фудзи»

The barracks, walls, guard tower, trans-Siberian railroad and

"Krasnoyarsk" Fuji.

(Продолжение. Начало в № 75)

МИНУЛА первая неделя нашего пребывания за колючей проволокой в красноярской тюрьме. Целыми сутками мы собирали мусор вокруг лагеря. За несколько часов работы на земле вырастали большие вонючие кучи из объедков, консервных банок и сухой травы. Охранники ужасно боялись, что кто-нибудь из заключенных догадается спрятаться в одной из этих куч. Но никто не догадался. Многим нравилось так работать, и они смирились с мыслью, что приехали из Японии в Сибирь убирать улицы. Вскоре пришел незнакомый офицер. «Будете грузить уголь», — сообщил он, и радость труда сразу пропала.

Каждое утро мы вскакивали под оглушительный вой тюремной сирены и преодолевали путь от ворот тюрьмы до ворот завода в сопровождении охраны. Охранники носили на обоих запястьях по нескольку наручных часов, вымененных у японцев на табак. Они не могли справиться с застежками и связывали ремешки часов проволокой. Мы делали вид, что не замечаем, а сами от смеха надрывали живота.

Однажды мы обнаружили, что русские солдаты не умеют считать. Погрузка на заводе шла своим чередом, как вдруг потребовалось отправить в лагерь 20 человек из нашей бригады для кухонных работ. Надсмотрщик стал суетиться, бегая вокруг нас и загибая на руках пальцы. Мы двигались. Он сбивался и злился. Когда все пальцы были загнуты, он нахмурился и попросил одного из нас сосчитать людей.

Слухи о том, что все арестанты умеют считать, дошли до штаба. Этому долго не хотели верить. В результате на заседании штаба было принято решение издавать еженедельную тюремную газету. Споры шли по поводу названия: «воспитание коммунизмом» или «Коммунист». Выбрали второе — за краткость. Газета в основном содержала статьи об антигуманном плане Маршалла, об агрессии американских войск в Японии, о миролюбивой политике советского государства. Иногда встречались стихи тюремных поэтов.

Наступил ноябрь. Температура на уличном термометре стремительно падала. Замерзшая почва не поддавалась никаким инструментам. Мы обращались за помощью в штаб, но русские, казалось, ничего не замечали. Тогда мы начали халтурить...

Пленные, как обычно, грузили уголь. Контейнер считался наполненным, если охранник замечал верхушку угольной кучи. Это было долгим и тяжелым занятием. Наконец, кому-то пришло в голову не выравнивать набросанный уголь в контейнере. Куча таким образом' быстро достигала нужной высоты и одураченный надсмотрщик, довольный трудовыми успехами своей бригады, отправлял на станцию полупустой состав

Приближалась зима. Уголь не заканчивался. Нас разбили на группы, на этот раз для его разгрузки. По правилам, успевающая бригада была обязана помогать отстающей. Со стороны было смешно смотреть: мы двигались, как в замедленной съемке, чтобы не попасть в разряд передовиков. Работа шла крайне медленно. Охранник не мог ничего понять, кричал, но от этого угля в контейнере не становилось меньше.

Однажды Хара, один из заключенных, залез под контейнер. «Дайте железный штырь», — попросил он. Переглянувшись, мы просунули ему штырь. Через несколько минут содержимое вагона лежало на земле. Гениальный план выковыривания гнилых досок в полу контейнера спас нас от перспективы умереть от непомерного труда.

Вскоре в город стали поступать вагоны с продовольствием. Мы по очереди грузили то овощи, то уголь. Иногда привозили сахар. Он был ничуть не легче угля, но таскать его было гораздо приятнее.

В самый разгар работ по разгрузке сахара к нам подошел надсмотрщик. «Вскройте», — приказал он, указывая пальцем на мешок. Затем вытащил из- за пазухи пакет и стал спешно нагребать руками сахар. Пакет разбух. Охранник сунул его обратно за пазуху. «Люблю сладенькое! Теперь ваша очередь», — он хитро подмигнул и ушел. На следующий день ползоны лежало в лазарете с подозрением на пищевую аллергию.

В лагере быстро поняли преимущество работы с продуктами. Всем надолго запомнилась ночь, когда в зоне надсмотрщики дрались за право охранять заключенных при разгрузке апельсинов.

ХРОНИЧЕСКИЙ голод был постоянным спутником лагерной жизни. На войне мы ящиками поглощали ананасовые компоты и консервированные бананы. Сибирь заставила усомниться в том, что на свете существуют такие деликатесы. При виде прозрачных ломтиков серого лагерного хлеба я проклинал себя, вспоминая детскую привычку выковыривать мякиш из сендвича. Как мне хотелось тогда вернуться в прошлое и доесть безрассудно оставленные хрустящие корочки!

Тюремный рацион был скуп и однообразен: гречневая каша и хлеб. Рис нам

старались давать реже. Всякий раз при виде вязкого рисового месива заключенные

грозились сделать харакири из-за надругательства над священным продуктом. Мы

добились права давать кулинарные консультации, но японский способ варки риса не

устраивал повара, так как шел вразрез с главным правилом тюремной кухни — «чем

больше воды, тем больше порций».

Лагерная столовая освещалась мутными лампочками, поэтому мы с трудом понимали,

что же находится в мисках. Если после еды раздавались рвотные звуки — всем

становилось ясно: накормили чем-то несъедобным.

Завтрак занимал особое положение в лагерном режиме. Он подавался прямо к умывальнику. Каждое утро заключенные обнаруживали в раковинах миски с едой. Краны протекали, и в посуде вперемешку с пищей накапливалась ржавая вода. Начальству это казалось очень практичным, т. к., во-первых, не слишком возбуждало аппетит, и, во-вторых, находясь у умывальника, заключенный обязан был мыть свою посуду.

Голод лишал нас человеческого рассудка. Все это понимали, но процесс становился необратимым. Однажды в зоне стало известно, что резчики хлеба специально работают тупыми ножами, чтобы оставалось побольше крошек. Крошки по правилам принадлежали резчикам. В бараках началась паника. После долгих споров выход отыскался. Около резчика поставили дежурного, который распределял поровну крошки и накладывал их на поверхность хлебных ломтиков. Перед едой каждый пересчитывал свои крошки. В случае ошибки резчик и дежурный делились собственными порциями с обиженным. Однако до полной справедливости было далеко.

Однажды ночью я выносил парашу. И в этот момент заметил двух людей, крадущихся по направлению к столовой. Утром нам сообщили, что неизвестные лица похитили со склада буханку хлеба. Виновники не сознавались. В результате весь лагерь ел баланду без единого, кусочка хлеба целых три дня. Жестоко наказанные, мы готовы были разорвать грабителей на части, но в душе завидовали их сытым желудкам.

Холод, тяжелая работа и недоедание все больше ослабляли мой измученный организм. В течение месяца я таскал воду на станции. Постепенно стал понимать, что не способен поднять оба ведра. Конечности немели и, казалось, принадлежали не мне. По ночам они распухали, боль распространялась по всему телу. Я начинал стонать. Ребята советовали обратиться к доктору. В конце концов, я упал без сознания посредине улицы по дороге с работы. Так я попал в тюремный госпиталь.

Больные в стационар прибывали в огромных количествах. Все койки были заняты. Люди лежали в проходах. Врачи выглядели серьезно обеспокоенными. В лагере царил голодный мор. Дважды в день русские и японские врачи проводили осмотр пациентов. Сильный жар был единственным симптомом болезни. Если температура падала — заключенных отправляли работать. Реально это означало убийство, т. к. они были очень слабы. Там, где велись работы, всегда находилась машина с гробами. И только по пустой кровати в бараке заключенные определяли, кто на этот раз не вернулся.

В апреле у меня стала спадать температура. Глядя на столбик термометра, я представлял скромный холмик над собственной могилой и приходил в ужас от мысли, что вскоре у какой-нибудь угольной кучи закончится моя жизнь.

Я решил во что бы то ни стало задержаться в госпитале. План созрел случайно. Как-то раз я выпил стакан горячего чая и по инерции опустил термометр в стакан. Через секунду ртутный столбик достиг критической точки. «Бог в помощь», — подумалось. С тех пор я всякий раз ставил градусник в нагретую посуду незадолго до прихода врача.

Доктора осматривали меня со всех сторон, заглядывая то в рот, то в уши. И убедившись в том, что медицина ( бессильна перед неизвестным «заболеванием», удваивали дозу пилюль, которые я успешно обменивал у настоящих больных на табак.

ПРИЗНАЮСЬ, в госпитале от скуки j я научился курить. Подобрал в сортире потерянную кем-то сигарету, сделал первую затяжку и ощутил всю прелесть человеческого бытия. Доктора пришли в шоковое состояние, когда узнали о моем новом пристрастии. Помню, направили ко мне молодого практиканта для противотабачной агитации. Сначала он долго говорил о том, что советская медицина первая пришла к выводу о вреде курения, а потом признался, что в тюремной больнице нет ни одного некурящего врача.

Близилось лето. Мне надоели стены госпиталя, и я решил больше не нагревать

градусник...

Перевод Яны ЕВГРАФОВОЙ.

(Продолжение следует)

Я ВЫПИСАЛСЯ из госпиталя. Заключенных, пока я отсутствовал, переформировали в новые бригады. За это время Охта, мой друг, выбился в начальство. Он помогал в штабе распределять работу. «Сано, ты ли это! Дай я тебя ударю. Посмотрим, как ты стоишь на ногах. — Охта был очень рад меня видеть, — говорят, ты впал в табачное рабство. А я за это придержал для тебя непыльную работенку».

Утром я уже шел в красильный цех литейного завода в составе 15-й бригады.

Высокие стены, забрызганные окна, бетонный пол и едкий запах краски надолго стали нашими спутниками. Каждый день маленькая железная дверь в стене фабрики открывалась, и из темного отверстия выкатывалась тележка с противовоздушными ракетами. Заключенные толкали тележку к другому отсеку помещения, где русские пульверизаторами красили продолговатые ракетные корпуса. Мы не успевали отскочить от тележки и в считанные минуты принимали цвет советских противовоздушных ракет. Работа была нетрудной. Бригада справлялась. Мы часто улыбались. На заводе оценили наш оптимизм и удвоили количество перерывов.

Тогда я заметил, что русские очень быстро устают от работы. Каждые два часа они устраивали так называемые «перекуры». Причем курить в это время было совсем не обязательно. В ожидании «перекура» заводчане поглядывали на часы. Чем ближе подходило время отдыху, тем радостнее становились их лица. В конце концов, кто-нибудь кричал: «Сворачивай работу!», и в цехе воцарялась тишина.

Неожиданно «красочная жизнь» на заводе прервалась.

Это случилось после того, как в цех ворвался разъяренный русский офицер. Его глаза сверкали так же, как звезды на погонах. Со всех сторон сбежались охранники. Офицер кричал, размахивал руками и показывал на нас. Когда он ушел, заключенных собрали и повели в лагерь, Мы не на шутку струсили. Не терпелось узнать, в чем дело. «Успокойтесь. Будете работать в другом месте, — пробурчал охранник, — не хватало, чтобы вы сосчитали, сколько у нас ракет». Следующую неделю заключенные провалялись на нарах, «убивая» время чтением газет.

Начальство никак не могло подобрать нам работу, пока в цехе по изготовлению , тракторных гусениц не понадобились рабочие руки. Меня и Исшикаву снова отправили на фабрику, где мы вместе с двумя русскими женщинами наполняли песком лотки, которые перемещались на конвейере в другое здание. Мы то и дело махали лопатами, чтобы успеть за «беспощадной» машиной. Женщины, к нашему изумлению, двигались быстрее нас. «Работа», «Скорей», — то и дело говорили они.

Женщины были в два раза выше и шире японских мужчин. Но это не мешало нам

заигрывать с ними. Не терять же мужское достоинство из-за каких-нибудь 50

сантиметров роста.

Я приметил, что русские женщины ели так же много, как и работали. В полдень они

бросали в кучу лопаты и устраивали кратковременный ланч. Подруги усаживались на

пол и на глазах у мужчин заглатывали по целому батону хлеба. На кусок они

насыпали горсть соли, отчего у нас сводило скулы. Женщины хохотали в ответ,

чавкали и дразнили очередной порцией «бутерброда». В тюремной столовой я

вспоминал «ланч двух дам», и похлебка казалась мне самым изысканным в мире

блюдом.

Наша «четверка» была преисполнена трудового энтузиазма, когда сломался конвейер. Вызвали мастера. Он копался внутри конвейера, сетовал на несовершенство оборудования, а мы стояли рядом и искренне сочувствовали ему. Аварии повторялись дважды в неделю. Однажды, когда конвейер остановился в двенадцатый раз, прибежал начальник цеха. Ом что-то нервно сказал рабочим, подскочил к заключенным и стал грозить сначала пальцем, потом кулаком.

Мы мотали головами, давая понять, что не знаем, что он имеет в виду. «Больше работы — больше еды», — прокричал начальник, покрутил пальцем у виска и скрылся. До нас дошло. Теперь от настроения проклятой машины будет зависеть обеденное меню. С тех пор, кстати, я очень осторожно отношусь к советской технике.

Так проходили дни, недели и месяцы. Заключенных бросали с одного фронта работ на другой. Высшее образование мы получали в японских институтах. Сибирь дала нам квалификации дворников, грузчиков, слесарей и даже строителей.

Последнюю специальность мы осваивали при возведении роддомов, милицейских пунктов и подсобок на территории завода.

Как-то раз штабисты созвали всех на экстренное собрание. Объявили, что близится Великий Первомай, а в тюремной столовой не хватает одной стены. Мы не могли найти связь между надвигающимся праздником и недостроенной стеной, пока офицер многозначительно не произнес: «Восемь кирпичей — буханка хлеба». Санкционированное воровство было нормой тюремной жизни. Хлеб! Магическое слово. Тогда оно ценилось дороже совести.

У каждой бригады нашелся свой, неповторимый способ воровства. Одни бросали кирпичи через забор, другие проносили их через проходную в мешочках для пайка. Дежурный удивленно смотрел на несъеденный «обед». Заключенные уверяли, что не «нагуляли аппетит».

Но никто не догадался сделать так, как делали мы. Исшикава откопал на строительной площадке кусок проволоки. Ребята не успели опомниться, как Исшикава обвязал проволокой два кирпича, перекинул жгут через плечо и надел телогрейку. Груз словно слился с его тощим телом.

С этого дня 15-я бригада не снимала ватные тулупы. Весна уступила место лету. «Неужели не греет сибирское солнце японских «гостей»?, — смеялись заводчане над нами, а мы — над ними, когда в очередной раз уносили из-под носа дефицитный материал, который в лагере обменивался на ароматную буханку хлебам

ОХТА оказался прав — нас оставили в Сибири еще на одну зиму. Надежда вернуться на родину осенью не оправдалась. Ожидание сменилось апатией. Газеты писали о всеобщей репатриации японских солдат. Но у японского правительства до Сибири, видимо, не доходили руки.

Вопреки нашим представлениям, сибирская зима не отличалась обилием снега. По сравнению с Северной Японией, где сугробы достигают высоты двухэтажных зданий, в Красноярске снег лежал на земле тонким слоем. Зато таких холодов, как в Красноярске, мы никогда не переносили.

Тюремные бараки были оборудованы с учетом местного сурового климата. Двойные оконные рамы и опилки между ними не пропускали холодный воздух в помещение. Наружную дверь обивали войлоком. Когда ее кто-нибудь открывал, в комнату врывался белый морозный пар. Заключенные, чьи койки находились рядом с входом, заслышав шаги, прятались под одеяло, и, шмыгая носом, умоляли как можно быстрее закрыть дверь.

Из фронтовой одежды у нас оставались брезентовые ветровки и парусиновые шузы на деревянной подошве. Такое обмундирование не годилось даже того, чтобы сбегать в туалет.

Мороз крепчал. Заключенным выдали зимнюю одежду. Во-первых, тулупы. В Сибири без них не перезимуешь. Мы восхищались их универсальностью: один размер, один цвет. Они шьются из ваты. Ватной прослойки так много, что она затрудняет движения. Тулупы делали нас неуклюжими и «толстыми». Мы шли по улице. Со стороны можно было подумать, что идут не измученные голодом арестанты, а группа ожиревших толстяков, впрочем, не до красоты, когда на градуснике минус шестьдесят.

Другой феноменальный атрибут сибирской зимовки — валенки. Я исколесил весь свет после освобождения, но нигде не встречал такой удивительной обуви. Их изготавливают без клея и ниток. Охранники говорили, что валенки «валяют». Наверно, я уйду в могилу, так и не узнав, что это такое,

На ощупь валенки колючие, хотя сделаны из мягкого материала. Пятки и носки плавно закруглены. Поначалу это мешает при ходьбе. Стоптанные валенки — самая удобная вещь в Сибири. Мы поняли, что за валенками нужен уход, как за ребенком. Главное — отряхнуть снег, когда заходишь в помещение. Если заключенные забывали это сделать, то утром они обнаруживали мокрые, бесформенные обутки. Вечерняя сушка валенок стала традицией. Мы наперегонки спешили в барак, чтобы занять лучшее место у печки. По ночам валенки становились предметом воровства. Каждое утро начиналось с того, что кто-нибудь приходил к нам из соседнего барака и требовал вернуть обувь. Люди поумнее ложились спать в обнимку с валенками.

Третий вид зимней сибирской одежды, который потряс нас до глубины души, — портянки. Обыкновенную тряпку местные жители заматывали вокруг ноги так, чтобы получился носок. Сделать это было не так-то просто. Многие заключенные считали портянки примером неповторимой способности русского человека усложнять себе жизнь.

«Сибирские носки», так мы называли портянки, имели серьезный недостаток. В них сильно потели ноги. Когда мы разувались, то по бараку распространялась ужасная вонь. Некоторые рисковали здоровьем и выскакивали раздетыми на улицу — подышать.

ЭТО СВОЙСТВО портянок- надсмотрщики применяли в качестве наказания. Заключенный совершал правонарушение, его отлавливали и заставляли нюхать портянку. Никогда не забуду, как по лагерю прокатился слух о том, что один заключенный, не выдержав такого унижения, столкнул обидчика в заводскую плавильную печь и прыгнул следом.

Перевод Яны ЕВГРАФОВОЙ.

Рисунки автора.

{Продолжение следует)

ВЕСНОЙ заключенных поставили перед выбором: снов дышать фабричными красителями или потренировать мышцы на колхозных полях. Охта по-прежнему распределял в штабе работу. Я напомнил ему о старой дружбе и скоро очутился в кузове грузовика, который вез заключенных на работу в колхоз. Знакомые очертания города остались позади. Их сменили покосившиеся домишки и пустующие черные равнины. По дороге встречались женщины и старики. Они голыми руками копались а сырой земле. Шофер пояснил: так люди собирают картофельные гнилушки к обеду. Мы смотрели на несчастных и не могли поверить, что перед нами' великий народ-победитель.

Наконец грузовик затормозил. Заключенных высадили у огромного тридцатиметрового деревянного барака: земляной пол, соломенная крыша, тонкие стены... «Ваше жилье», — сказал русский офицер. Вначале мы решили, что он шутит, но оглядевшись, убедились, что свободные люди живут здесь не лучше арестантов.

В деревне бараки называют «избами». В нашей избе были печь, маленькое окошко и дюжина железных кроватей. Кровати, в отличие от тюремных нар, состояли из двух спинок и металлической сетки. Мы устали, поэтому с разбегу завалились на койки. Оказалось, что пружинистые сетки скрипят, причем каждая по-своему. «Новоселы» обрадовались открытию и стали раскачиваться так, чтобы скрип напоминал звуки музыкального оркестра. На «музыку» прибежал офицер. Хотел обругать нас, но не смог сдержать эмоций и расхохотался. Двадцать прыгающих на кроватях мужчин вывели его из равновесия. «Я вижу у вас сил невпроворот. Марш на работу», — скомандовал офицер.

Начался первый рабочий день в колхозе. На складе мы перебирали картофель для посадки. Кому-то попался под руку жестяной ковш. Находку использовали в качестве кастрюли, поэтому со временем работа превратилась в обжираловку. По русскому обычаю ребята научились варить картошку в кипящей воде, но многие продолжали поедать колхозное добро в сыром виде Желудки отвыкли от обилия пищи. Ночью у всех пучило животы. Однажды, когда стон и шепот утихли, Но мне подполз Спинлес, сосед по койке, и таинственно произнес: «Ивао, не съедай завтра всю картошку, — он сглотнул слюну. — Я разузнал, что местные бабы за десять картофелин пускают любого к себе под одеяло». Я попытался убедить Спинлеса, что плотный обед намного полезнее случайной связи с женщиной, но он лишь махнул рукой, лег на кровать и захрапел. Целый час я рисовал в воображении эротические картинки. Но моя плоть будто состояла в сговоре с голодным желудком. Ничто не шевельнулось во мне. Разочарованный, я уснул с мыслью, что забуду о сексе до возвращения домой.

Вскоре мы расфасовали весь картофель. Часть заключенных отправили на лесоповал. Меня зачислили в бригаду водоносов, состоящую из пяти человек. Будучи самым молодым, я ишачил за всех: поднимал бидон с той стороны, где не было ручки, подбирался к берегу по самой неудобной тропинке... В ответ на робкие возмущения «коллеги» щипали меня за нос и надменно смеялись.

Спинлес долго наблюдал за этим. Потом не выдержал и уговорил руководство колхоза перевести «отличного работника» к нему в бригаду. Я оставил в покое воду и вместе со «спасителем» стал пропалывать капустные ряды. День на пролет мы сидели на корточках. Ноги привыкали к такому положению. По окончании прополки бригада возвращалась в барак на полусогнутых. За это колхозники прозвали нас «рахитиками».

Все шло как нельзя лучше. Солнце припекало. Из земли полезла различная растительность. Мы дергали траву с остервенением, желая изо всех сил понравиться начальству. Когда последний метр земли был оголен, мы с воплем: «Ура!» (выражение радости у русских) бросились к Главному — хвастаться. Главный похвалил бригаду и направил человека «с проверкой» (контролера). Тот приблизился к капустному полю, открыл рот и встал, как вкопанный. «Убью!!!», — вдруг закричал контролер и в бешенстве бросился на нас. Проверяющий долго не мог успокоиться, носился по полю и орал: «Оставили страну без капусты! Диверсанты!».

Кто виноват, что растения так похожи друг на друга. В порыве энтузиазма мы выдернули заодно с сорняками капустные росточки.

...Пасти лошадей я начал сразу после скандала. На рассвете приходил в хлев, измерял лошадям температуру большим градусником, потом собирал лопатой навоз и гнал питомцев на пастбище. Пока лошади обгладывали траву, я залегал под каким-нибудь кустом и глазел на небо. Зелено-голубые тона отвлекали от тягостных раздумий. С губ невольно срывался мотив забытой детской песенки:

В саду зеленом я гулял,

На росу ногой ступал,

Подскользнусь и упаду,

Больше в садик не приду.

Пасторальное блаженство прекращалось с пробуждением комаров. Маленькие назойливые насекомые наглели прямо на глазах. Они стаями набрасывались на людей и скот. Чтобы спастись, приходилось заматывать бинтами руки и лицо.

Однажды я отдал ребятам коней для лесных работ. Нужно было привезти бревна.

Вечером я как обычно пошел встречать лошадей. Распустил упряжку и еле сдержал

крик ужаса. Кожа на

спинах животных висела клочьями. С боков струилась кровь. Проклятые комары до

мяса заели молчаливых созданий. «Берегитесь! Русские лошадей ценят», —

предупредили ребята, и я приготовился к новым неприятностям.

Ветеринарная инспекция появилась на следующий день. Человек в белом халате расхаживал в хлеву и ощупывал лошадей. «Придется отправить тебя в город. Плохо работаешь», — сказал ветеринар. Я умоляюще закачал головой. «Не желаешь? Тогда сделай так, чтобы кобылица понесла. В колхозе коней не хватает». — «Но в стаде всего один жеребец и тот невдалый», — я пробовал возразить. — «Как один? А ты?», — доктор засмеялся и добавил: «Даю неделю».

Я пожаловался Охте. За несколько месяцев конь ни разу не подходил к кобылам.

«Не хочет — заставим, — успокаивал Охта, — Не будет страдать мой друг из-за

ленивого импотента».

Посовещавшись, мы решили для начала сделать кобыл привлекательными. Я мыл им

спины, расчесывал гривы, а Охта плел венки из ромашек. В цветочных венках

вычищенные лошади выглядели сказочными нимфами. «Вокруг тебя такие девочки а

ты...», — стыдили мы коня, но он реагировал только на еду. Пришлось удвоить

проглоту порцию сена. Конь жирел, но отцом становиться отказывался. Тогда Охта

предложил запереть его вместе с кобылой в сарае. Всю ночь мы подглядывали в

щель. Ни звука, ни намека. «Ненавижу!», — не выдержал я утром и запустил куском

навоза в интимное место коню.

Строптивец подпрыгнул. дико заржал и сбил копытом перегородку. Кобыла вырвалась на волю. Жеребец за ней. «В погоню! Уйдут!» — я разбудил Охту, и. оседлав лошадей, мы поскакали следом. Жеребец и его подруга как сквозь землю провалились. По полям и лесам, долинам и склонам мы рыскали в поисках пропажи. У реки решили отдохнуть, Я окинул взглядом спокойный лесной пейзаж, представил тюремные нары и заплакал.

«Смотри», — вдруг Охта схватил меня за плечо. На противоположном берегу реки «беглецы» занимались тем. чего от них добивались два несчастных японца. «Ивао, ты метко бросил, — мой друг задыхался от смеха. — Конь просто забыл, что у него находится между ног». Мы хохотали от души. В стаде появился жеребенок. Ветеринар не верил своим глазам Я остался в колхозе. С тех пор «лошадиная история» стала самой популярной среди заключенных.

ПРЕБЫВАНИЕ заключенных в колхозе продолжалось. Погода не скупилась на теплые деньки. На капустных и картофельных полях царило зеленое изобилие. Вскоре в деревне отказались от пастуха, и я понял, что надо подыскивать новую работу.

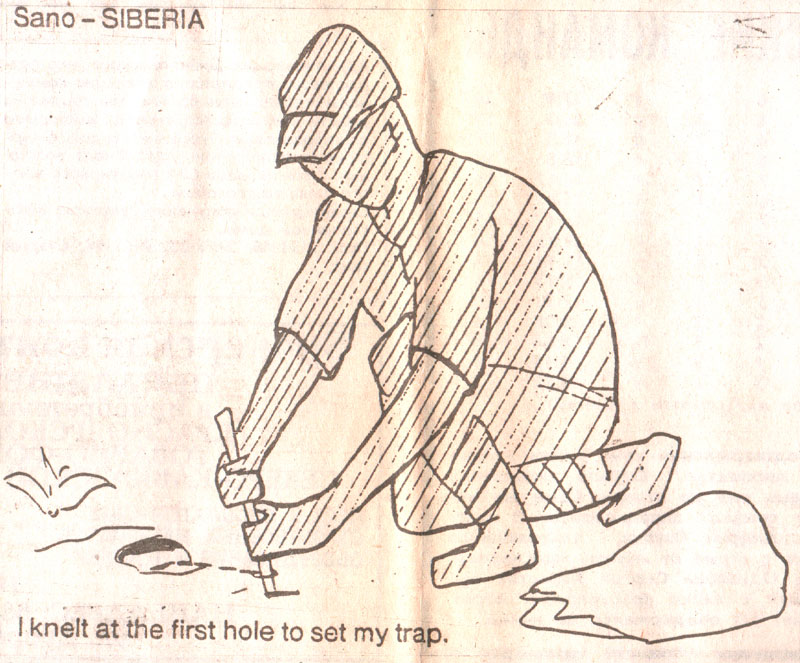

Однажды за обедом Спинлес спросил: «Есть желающие поохотиться на белок? Из-за

них может пострадать урожай». Я не стал выжидать, пока кто-нибудь подаст голос,

и первым выразил готовность заняться полезным делом. Технику охотничьей ловли я

знал с детства.

Сержант Шорт обрадовался, что так быстро нашелся компетентный человек Он вручил

мне дюжину металлических капканов и разрешил со следующего дня приступить к

работе. «Побольше меха. Это все, что я от тебя хочу», — крикнул напоследок

сержант.

На заре я снял с подушки наволочку (мешок мне не выдали) и незаметно покинул содрогающийся от храпа барак. За спиной оставались непочатые колхозные поля, серые домишки и бесконечная лента покосившегося забора. Я пересек луг, завернул за бугор и оказался наедине с дикой, нетронутой природой. «Свобода!», — все ликовало во мне. Ни охранников, ни колючей проволоки. Покой и уединение! Что может быть лучше для усталого пленника. Поздно вечером, когда солнце укрывалось за горизонт, я собирал в наволочку добычу и шел к реке. Снимал шкуры, промывал мясо в холодной речной воде и устраивал себе пир с беличьими шашлыками.

В колхозе приятно удивились способностям новоявленного охотника. Мне удвоили количество капканов, и очень скоро я очистил окрестности от хвостатых грызунов. Каждый вечер сержант Шорт встречал меня у ворот, забирал меха и говорил: «Молодей. Сегодня ты снова помог урожаю».

Я кивал головой, строил серьезную физиономию, а в душе посмеивался над неумелой неискренностью этого человека Всем в деревне было известно, что Шорт нелегально продает беличьи шубки на городском базаре.

Перевод Яны ЕВГРАФОВОЙ.

Рисунок автора.

Продолжение следует

НАЧАЛИСЬ шахтерские будни. Утром заключенных разбудили раньше сигнальной сирены, после которой в поселке воцарились гул и суета. Новичков повели в подсобку за спецодеждой. В безразмерных комбинезонах мы походили на детские надувные игрушки.

Согласно установленному порядку, заключенных распределили по группам, которые возглавлялись бригадирами. Группе № 5, куда был зачислен я, достался славный малый. Полноватый и круглолицый, он без конца улыбался. «Все путем», — любил повторять Весельчак.

Две пары рельс подземного туннеля металлическими нитями тянулись вдаль. Казалось, они уходят в бесконечность. Слева — шпалы, справа — стена. Ни шагу в сторону.

Через каждые 10—12 шагов — электрическая лампочка. Но ее свет бессилен перед густой тьмой. Вскоре подъехала вагонетка, «выплюнула» партию отработанных людей. Мы заняли их место. «Руки, ноги и лопаты не высовывать», — скомандовал бригадир. Машина, обгоняя ветер, повезла нас в бездну мрака и неизвестности.

Понемногу машина стала сбавлять скорость и в конце концов затормозила. Мы очутились посередине огромного пространства. Человек делается маленьким и ничтожным в этом необъятном царстве угля. Японец-шахтер и русские охранники уже давно ожидали бригаду. Японец вкратце пояснил суть дела: «У вас инструменты, у земли — уголь. Долбите породу. Норма — пять шагов». Посыпались тяжелые, черные камни. Уголь накапливался под ногами, мы брали лопаты и заполняли вагонетку, которую периодически угоняли в конец туннеля, опустошали и вновь отправляли назад.

Однажды после утренней смены наша бригада как обычно направилась в душевые.

Солнце припекало. Пришлось свернуть на теневую сторону дороги. Мы почти дошли до

ванных комнат, как вдруг услышали человеческий стон. Он доносился с центральной

аллеи. Мы бросились на помощь и остолбенели при виде того, что творилось средь

белого дня на виду у всего поселка... Три охранника лупили ногами корчившегося

на асфальте человека. Когда тот закрывал ладонями лицо, охранники били кирзовыми

сапогами в живот. Если несчастный съеживался, они направляли удары в спину.

Человек не кричал, не сопротивлялся, Он просто стонал. Кто-то из ребят попытался

вмешаться. «Назад», — испуганно прошептал бригадир и потащил нас в кусты.

Смахнув пот со лба, он произнес: «Бесполезно его спасать. Это фриц. Им здесь

хуже собак живется. Ничего не поделаешь».

Положение обязывало бригадира не терять хладнокровия. Но глаза... Они не могли

скрыть сострадания и досады. Мы пошли прочь и чем дальше удалялись от рокового

места, тем тише становился стон беспомощного человека. Я потом часто встречал в

поселке немцев, и всегда память возвращала меня к кошмарной картине. Помню, во

время обеда к нашему столу подошел немец. Он показывал на запястье и умоляюще

смотрел. «Опять просят узнать время. Надоели», — чей- то голос раздался за моей

спиной. — «Но ведь часы в штабе на свободном доступе?» — удивился я. — «Вот

именно, в штабе, — подхватил Весельчак.— У немцев негласный сговор — не

появляться там в знак презрения к штабистам». Я хотел посетовать на излишнюю

гордость этих людей, но снова вспомнил случай на центральной аллее и побрел в

штаб.

Через неделю всех японских заключенных перевели работать на другую шахту.

Поговаривали, что начальство боялось контактов японцев с немцами.

В шахте «Баня» нас не заставляли долбить уголь. На этот раз требовалось толкать

перед собой нагруженную тележку. Остаив в покое совки и молоты, мы стали

обладателями защитных касок с электрическими фонарями.. В туннеле было темно.

Приходилось наклонять голову, чтобы луч освещал дорогу. Новая работа была легче

и проще предыдущей. Однако всеобщее недовольство вызывал бригадир. В отличие от

Весельчака он худощавый и хмурый, беспрестанно твердил: «Бистрей, бистрей» — что

выводило рабочих из равновесия.

Восемь часов без солнца, изнури тельный труд, грубость начальства переносили ко

всему готовые заключенные. Все это казалось ерундой по сравнению с тем

обстоятельством, что в шахтах запрещали курить. Рудники были переполнены

легковоспламеняющимися материалами. Закурить — означало загреметь в карцер на

три дня. Риск — 100 проц. Табачная страсть и боязнь наказания терзали нас

ежеминутно. Штабисты устроили спецконтроль — до и после работы у каждого

проверяли количество папирос в пачке. Но запретный плод сладок. Мы были согласны

на все, только бы его вкусить: убегали в глубь туннеля, прятались в угольных

кучах... Но коварный дым каждый раз достигал носа бригадира.

Как-то раз, когда запас бесплодных уловок совсем иссяк, моего компаньона Хэги осенило. «Придумал», — закричал он, плюнул в сторону вагонетки и улегся на землю. Хэги пальцем вырыл небольшую ямку в земле, сделал затяжку и выдохнул дым в образовавшееся углубление. Дым моментально увяз в порах почвы. «Греховный» запах не ощущался даже на расстоянии одного метра. «А что сказать «счетоводам?» — этот вопрос волновал всех. Вместо ответа мудрый Хэги насыпал в пачку угольную пыль, а сверху аккуратно разместил недокуренные папиросы (бычки). «Оптический обман», — пошутил кто-то безразличным тоном. В качестве поощрения «изобретателю» разрешили целую смену просто держаться за поручень вагонетки, имитируя толкательные движения.

План удался! Мы гордо демонстрировали у входа полные пачки «счетоводам». Те не могли поверить собственным глазам, но вскоре смирились. Они решили, что японцы коллективно избавились от пагубной привычки и даже обязали Хэги (!) выступить на шахтерском собрании с агитационным докладом о вреде курения.

ЧЕТЫРЕ месяца пролетели незаметно. Наступил декабрь. Началась третья зима, которую предстояло провести в Сибири. Возвращение в Красноярск откладывалось на неопределенный срок.

В поселке мороз творил форменный произвол. Он без пощады окутывал льдом жилые здания, инструменты, одежду. Лед схватывал окна и дверные ручки, проникал в помещение и подбирался к воде. Человек, очутившись на улице, превращался в снеговика. На носу, бровях и ресницах появлялись сосульки.

Зима пытала нас жестокими холодами. В один из морозных дней за работой я заметил, что Грумпи, бригадир, долбит уголь вместе с нами. За полгода шахтерской практики я впервые столкнулся с подобным трудолюбием и спросил ребят, что они думают по атому поводу. Все пожимали плечами. Тогда заключенных волновало лишь выполнение сменной нормы. На остальное не оставалось ни сил, ни времени.

Бригада работала в экстремальных условиях. Мы боролись с холодом. Замерзшие

куски породы не поддавались никаким инструментам. В конце смены вагонетка

уезжала полупустой. Зимние условия не учитывались. Требования были прежними. На

бумаге мы сдавали норму. В реальности — ситуация оставляла желать лучшего. Позже

мы узнали, что слух о несоответствии бумажных и истинных результатов дошел до

вышестоящих органов. Прибыла инспекция и пригрозила бригадиру понижением в

должности. Бедный Грумпи старался как мог. Даже приходил в шахту ночью, чтобы

ликвидировать отставание от плана. Перед Новым годом бригадира сменили. Грумпи

умер в госпитале от воспаления легких.

Скоро спускаться под землю стало совсем невозможно. Штабисты паниковали. Что

делать с таким количеством незанятых рабочих рук? Их фантазия не заставила ждать

долго. Заключенным нашли занятие.

Сортиры в шахтерском поселке (размер — 40 шагов в длину, 10 — в ширину) стояли на улице и никогда не отапливались. Тонкие перегородки делили пространство на кабинки. Круглая дыра (русские охранники называли ее «толчком») была вырезана в полу каждой кабинки. Дырка вместо унитаза! Это самое неприятное воспоминание в моей жизни... Мы мочились, пытаясь попасть в нужное место. Меткостью обладали далеко не все. Испражнения накапливались вокруг «толчка» и зимой застывали, образуя неприступные баррикады. Редко кто уходил из сортира целым и невредимым. Люди скользили, падали, калечились. Ночью в туалет боялись ходить даже самые смелые. Вначале, правда, ребята делали ночные вылазки. На морозе испражнения «цеплялись» за одежду. В темноте — незаметно. Зато в теплой постели непоседы не могли не обнаружить «сюрприз».

Темная ночь выдалась, когда Хэги провалился в толчок. До утра пустовала его койка. На рассвете несчастного нашли в туалете в ужасной позе. Выяснилось, что Хэги полез спасать ускользнувший в «толчок» валенок, но не удержался и свалился. Одной ногой он угодил в дыру, а тяжелая доска защемила руку. Обмороженный Хэги попал в больницу.

С этого дня во избежание подобного начальник штаба отдал приказ направить заключенных для «очистительно-спасательных» работ. В отличие от армии, где туалеты чистят юнцы, в поселке не было ни одного хитреца, который сумел бы улизнуть от унизительной обязанности соскребать дерьмо. Мы сменяли друг друга через два часа. К вечеру бросались на кровать от усталости и засыпали, не поужинав. С виду простая работа таила массу неприятных неожиданностей. Ребята теряли сознание от зловония и напряжения. Многих тошнило. Приходилось выполнять двойную работу. С ударом лопаты об лед куски замерзших отходов взлетали вверх. Так они попадали в карманы и капюшоны. У входа в теплое помещение мы каждый раз перетряхивали одежду. В противном случае наша комната могла превратиться в один большой сортир.

Однажды после очередной уборки наша бригада решила навестить парикмахера. У порога началась привычная возня с тулупами. Мы отчаянно трясли тряпки. Только Смелз вел себя так, как будто пришел в театр. Он спокойно вошел в зал, не стряхнув остатков «рабочего материала». Мы выстроились у зеркала. Цирюльник лихо брил затылки. Шутники хвалили его за обилие «разнообразных» фасонов.

Прошло тридцать минут. Парикмахер стал нервничать, оглядываться и водить носом. «Кто посмел нагадить в служебном помещении?», — завопил парикмахер, зажав ноздри. А потом стрелой вылетел на свежий воздух. Смелз воспользовался моментом и схватил со стола флакон одеколона.

Вечером мы собрались в бараке, чтобы отругать Смелза. «Подумаешь, ответил он.

— Эти белоручки называют нас «говнюками» только за то, что мы не по своей воле

выполняем грязную работу. Пусть понюхают, чем жизнь пахнет». Борец за

справедливость достал стаканы и разлил поровну одеколон. Наш воспитательный

настрой быстро пропал, тем более что пахучая жидкость наконец согрела замерзшие

тела.

Перевод Яны ЕВГРАФОВОЙ.

Рисунок автора (Продолжение следует)

Ивао Питер Сано

Красноярский комсомолец 16.07.1992, 21.07.1992, 28.07.1992, 04.08.1992, 25.08.1992