Об этой «великой стройке социализма» предпочитают не вспоминать. В отличие от Беломоро-Балтийского канала, Днепрогэса, БАМа, Северная железная дорога Салехард – Игарка оказалась мёртвой. На ветер были выброшены огромные народные средства, но гораздо большими, не переводимыми ни на какие деньги, оказались человеческие потери.

Решение о строительстве дороги принималось лично Сталиным. Трудно утверждать, когда конкретно созрела идея строительства Северной железнодорожной магистрали у «великого вождя». Большинство исследователей склоняются к одному выводу: такая мысль появилась у него в период войны. Исследователи пишут, что в последние месяцы войны состоялась встреча Сталина с Гарриманом, посланником президента США. На ней якобы обсуждалась и такая идея: для удобства связей наладить паромное сообщение между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив, а от Чукотки проложить к Уралу железную дорогу. Другие источники утверждают, что идею строительства Северной железной дороги укрепили в Сталине материалы допросов немецких генералов. В частности, стало известно, что Гитлер одно время планировал высадку трёх корпусов десанта на Оби и Енисее. Сама мысль о незащищённости Арктического побережья, об отсутствии стратегической железной дороги не могла оставить в покое Сталина.

Решение о начале строительства принималось без участия учёных, специалистов. На одном из совещаний, где присутствовали Ворошилов, Жданов, Каганович, Берия и другие, всего 8-9 человек, Сталин, заслушав обобщённые после изысканий данные Татаринцева, вынес решение: «Будем строить дорогу». Приняв решение, Сталин не считался ни с какими затратами. По воспоминаниям П. К. Татаринцева, начальника Северной Экспедиции, вопрос стоял так: что вы сделали по изысканиям? А не так: нужно или не нужно?

Расчёт был сделан на то, что проблем с рабочей силой не будет: в 1937 году строительство БАМа перешло в полное подчинение НКВД. В его структуре сформировалось Главное управление железнодорожного строительства НКВД (МВД) СССР или под другими названиями Желдорлаг. К сожалению, данные о численности заключённых в ГУЛАГе даются в разных источниках информации разные, с большими расхождениями. Судя по документам ЦГАОР СССР, на 1 января 1953 года в ГУЛАГе содержалось 2 258 957 человек, из них 255 865 было занято в системе Желдорлага.

Изыскательские работы велись уже в период войны. В техническом архиве Северной железной дороги найдены документы, свидетельствующие об изысканиях 1943-1944 годов с целью изучения соединения Норильско-Дудинской линии с сетью европейской России. Дневники Г. Е. Елаго, техника Енисейской экспедиции Желдорпроекта НКВД СССР, свидетельствуют, что в августе 1944 года участники экспедиции были в районе Курейки, где до революции отбывал ссылку Сталин.

Официально же Северная дорога начала строиться 29 января 1949 года. Тогда было принято постановление Совета Министров СССР, в котором говорилось о необходимости строительства железной дороги Салехард – Игарка протяжённостью 1200 километров. Предполагалось в IV квартале 1952 года открыть рабочее движение, а в 1955 году начать эксплуатацию дороги. Переходы через реки Обь и Енисей осуществлялись бы самоходными паромами. При Северном управлении сформировали два строительства – Обское № 501 и Енисейское № 503. Им предстояло прокладывать путь навстречу друг другу.

Строительные работы начались без проекта (его завершили лишь в 1952 году, когда больше половины магистрали уже было готово). На новой магистрали собрались построить 28 станций и 106 разъездов. К началу строительства на линии будущей магистрали было всего 5-6 маленьких населённых пунктов по несколько домов в каждом. Очень скоро их стало много: это были лагпункты для заключённых, размещённые через каждые 5-10 километров.

Между Игаркой и Ермакове находилось семь колоний для заключённых – две в районе города, остальные вдоль Енисея. От Ермаково лагеря располагались через каждые 6 километров. Во избежание путаницы и для ясности, наглядности картины производимых работ лагерям присваивали номер того километра, на котором они находились. По данным А. С. Добровольского, проводившего экспедицию по железной дороге, на её строительстве работало около 40 000 заключённых. Однако в наиболее напряжённые периоды их число, видимо, достигало и ста тысяч.

По рассказам очевидцев, лагерные посёлки выглядели следующим образом. «Площадка 500 на 500 метров, огороженная колючей проволокой, со сторожевыми вышками по углам. Внутри – одноэтажные бараки, столовая, штрафной изолятор, домик для вахты у единственных ворот. За периметром ограды – сборные финские дома для охраны, вольнонаёмных работников, магазин, баня, складские помещения, клуб. В каждой – от пятисот до полутора тысяч заключённых».

В 1949 году в Игарку стали прибывать этапы заключённых, появились зоны с колючей проволокой и караульными вышками. Внутри были построены бараки и служебные помещения. Почти все зоны находились в черте города. В Игарке были возведены ПГС (район Постоянного гражданского строительства), новая столовая (позже клуб «Строитель»), личный коттедж начальника строительства В. А. Барабанова (сейчас детсад «Буратино»). Большое строительство Северным управлением строительства МВД было развёрнуто и в Ермаково. В связи с этим население станка Ермаково возросло до 5 тысяч человек (гражданского населения). А уже в 1950 году крохотный посёлок стал настоящим городом с населением в 15 тысяч человек. Впоследствии в Ермаково переехало не только управление строительством, но и экспедиция Татаринцева, оставив в Игарке подразделение для изыскательских работ.

К строительству железной дороги были привлечены не только заключённые, но и вольнонаёмные, они имели отношение к гражданскому строительству, проектным работам. Заключённых в зоне они не видели, но общались с теми, кто имел небольшие сроки заключения. Основным же строительством были заняты заключённые. Этим и отличалась Северная железная дорога от многих комсомольских строек-гигантов: самый тяжёлый труд, штурм тайги, вечной мерзлоты пришёлся на долю тех, кто был осуждён. А в числе этих людей было немало безвинно пострадавших. О «Стройке № 503» молчали в газетах (правда, местная газета нет-нет, да и писала о подвигах комсомольцев на Северной стройке). Но правилами для заключённых запрещалось разглашать сведения о стройке.

Дорога возводилась быстрыми темпами. В августе 1952 года открылось рабочее

движение от Салехарда до Надыма, к 1953 году от Ермаково до Янова Стана, от

Игарки до Ермаково (65 км).

После 5 марта 1953 года, когда умер И. В. Сталин, судьба стройки резко

изменилась. Воцарилось молчание, хотя поначалу были надежды на то, что

строительство дороги продолжится. В октябре 1953 года поступила директива о

передаче предприятиям оборудования, которое завезли на строительство. Началась

ликвидация стройки-гиганта в Заполярье. Большинство хозяев отказывались от своей

техники – она была уже в непригодном состоянии. Судя по данным техархива,

огромное количество материальных ценностей было просто брошено. На глазах у

людей варварски уничтожались полушубки, валенки, пригодный ещё инвентарь.

В целом на строительство железной дороги, содержание лагерей и инфраструктуры ушло свыше 42 миллиардов рублей. На завершение строительства необходимо было, по подсчётам специалистов, 700-800 миллионов рублей, на ликвидацию строительства и консервацию – 600-700 миллионов.

911 километров дороги были уже в рабочем состоянии. Но это была дорога, построенная по упрощённому техническому проекту. Не были учтены условия вечной мерзлоты, в результате чего нарушены естественные природные условия, естественные стоки. Разумеется, для поддержания дороги в нормальном для эксплуатации состоянии потребовались бы огромные средства. А экономический эффект так и не был подсчитан: что дала бы эксплуатация именно такой, построенной вручную по упрощённым проектам магистрали? Об этом молчат архивы, молчат и исследователи.

Так, 5 марта 1953 года строительство Северной железной дороги Салехард – Игарка, или объекта № 503, на которое ушло 4 миллиарда рублей, было сначала приостановлено, а затем окончательно законсервировано, точнее – брошено.

По материалам Игарского краеведческого комплекса «Музей вечной мерзлоты».

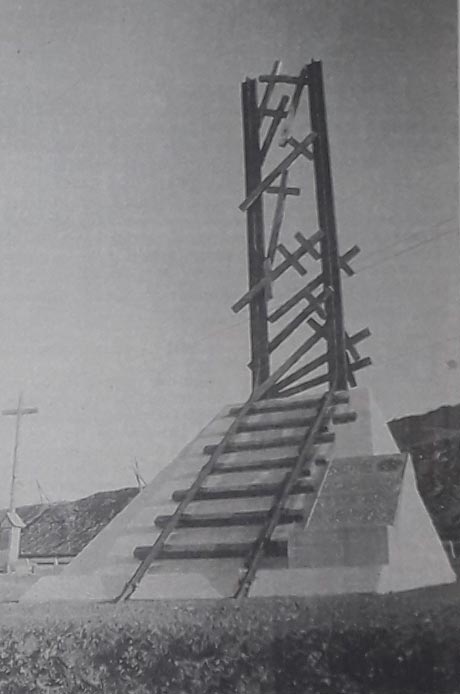

На снимках: мемориальный комплекс на горе Шмидтиха (г. Норильск) – вверху;

памятник жертвам репрессии – паровоз, перевозивший заключённых.

Фото Валерия Безмайленко.

Красноярский железнодорожник, № 26, 11.07.2003.