30 октября родственники и близкие репрессированных вспомнят всех тех, кто в 20 – 40 – 50-е годы прошлого века был безвинно расстрелян или сгинул в советских лагерям от пыток, болезней, голода и холода, кого выбросили из родного дома, превратив в нищего бесправного раба с клеймом «враг народа».

Из истории известно, что кровавый террор большевиков против огромных масс русского народа начался сразу после революции 1917 года и продолжался на всей территории страны на протяжении нескольких десятилетий.

Так, 20 декабря 1917 года при Совете народных комиссаров (СНК) РСФСР был учреждён специальный орган, который получил наименование «Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем», более известная в народе как ЧК, ВЧК.

Проект создания данной структуры был составлен Ф. Э. Дзержинским, а 5 сентября 1918 года вышло постановление СНК «О красном терроре». Речь в нём шла о том, что «обеспечение тыла путём увеличения размеров красного террора является прямой необходимостью» и «необходимо обеспечить советскую республику от классовых врагов путём изолирования их в концентрационных лагерях».

Так в Советской России начали действовать первые концлагеря, а постановление об

их скорейшем создании, как теперь доподлинно известно, подписал лично «самый

человечный человек», «вождь мирового пролетариата и друг всех трудящихся» В. И.

Ульянов-Ленин.

Одним из первых советской пенитенциарной системой был создан в 1921 году

Соловецкий лагерь особого назначения на островах в Белом море...

В компетенцию ВЧК главным образом входила контрразведка и борьба с политическими

противниками советской власти. С самого своего основания она повела непримиримую

борьбу со всеми несогласными с политикой новой власти, в том числе и методом

внесудебной расправы.

Особенно больших размеров внесудебные репрессии, применяемые большевиками,

достигли после издания в сентябре 1918 года декрета советского правительства «О

красном терроре». Этот документ предоставлял ВЧК неограниченные полномочия:

органы могли «ликвидировать» любого под предлогом устранения «врагов революции».

По решению девятого съезда Советов в феврале 1922 года ВЧК была реорганизована в

Особое государственное политическое управление – ОГПУ. Под его контроль были

переданы места содержания в неволе всех категорий заключённых в РСФСР. В течение

полутора лет, с начала 1922-го по середину 1923 года, количество арестованных

органами ОГПУ–НКВД в среднем в течение одного квартала составляло 2 557 человек,

а к середине 1924 года их число выросло до 353 191 заключённого.

После завершения Гражданской войны советская власть объявила в стране НЭП – «новую экономическую политику», но вскоре стала навешивать на трудолюбивых крестьян и предпринимателей разного рода ярлыки – «кулак», «нэпман». К концу 20-х годов эта политическая линия партии ещё более ужесточилась, власть стала насильно загонять крестьян-единоличников в коллективные аграрные предприятия – колхозы.

2 февраля 1930 года официально был издан приказ ОГПУ № 44/21 «О раскулачивании». Сопротивляющихся этим переменам на местах людей тут же лишали всех политических и экономических прав, арестовывали и даже расстреливали. Семьи таких лиц вместе с малолетними детьми депортировались в отдалённые районы, а их дома и хозяйства отбирались.

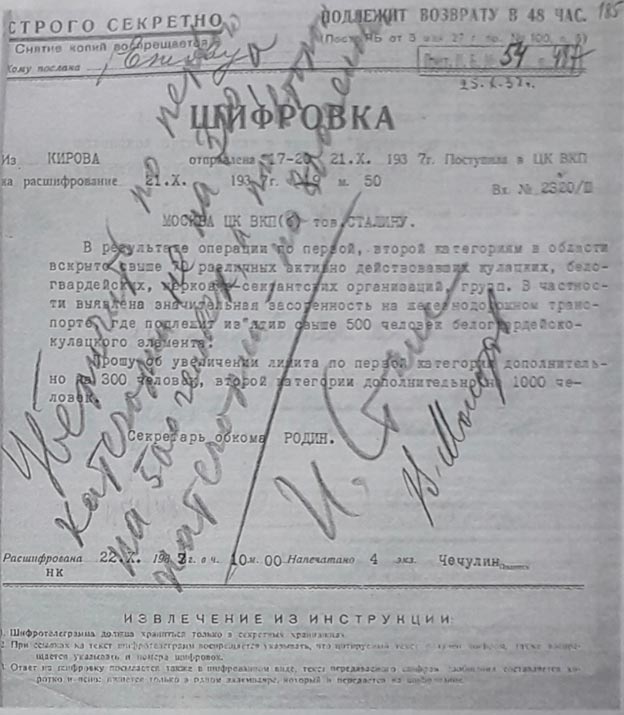

В 1937 году, 30 июля, был издан оперативный приказ НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Совсем неспроста этот период – с 1937 по 1938 год – позднее историки назовут временем «большого террора». Именно в эти годы репрессии достигли своего пика.

Достаточно сказать, что если за весь 1936 год в Советском Союзе были расстреляны 1118 человек, то в 1937–1938 годах в стране смертная казнь постигла в общей сложности 681 692 человека. Эти репрессии получили в народе образное наименование «ежовщина» – по имени наркома НКВД СССР Ежова.

Именно в эти годы пострадало наибольшее число ни в чём не повинных советских граждан. Вся их «вина» состояла лишь в том, что они попали в поле зрения «заплечных дел мастеров» из НКВД, причём многие – по ложным доносам, коих – и это следует особо отметить – было великое множество...

В июле 1937 года по республиканским, краевым и областным структурам НКВД была разослана шифрограмма, разрешающая на допросах применять пытки. Следователи и до этого не стеснялись, а теперь стали просто зверствовать.

Следствие и суды перестали утруждать себя поисками доказательств вины. Признание арестованного становилось царицей доказательства. Если в первые годы советской власти пусть и редко, но всё же имели место оправдательные приговоры, так как ещё сохранялась состязательность судебного процесса, то в скором времени этот «пережиток царского суда» в РСФСР был ликвидирован.

Ввели ускоренный порядок рассмотрения дел так называемыми тройками, состоящими из руководства УНКВД, партийного комитета и исполкома региона. Никакого защитника, а часто – даже самого обвиняемого в «суд» при вынесении приговора просто не вызывали. Осуждённому лишь доводили решение о его репрессировании – расстреле или сроке, на который он заключён в исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ).

15 августа 1937 года был издан оперативный приказ НКВД № 00486 «Об арестах

членов семьи врагов народа». Теперь в момент ареста главу семьи называли именно

так. Одновременно с ним арестовывали его ближайших родственников, проживающих

совместно с ним. При этом детей до трёх лет помещали в специализированные

детские дома и ясли.

Ребятишек от 3 до 15 лет направляли в так называемые «спецраспределители»,

бывшие, по существу, тюрьмами-колониями для малолетних преступников. Группы

формировались так, чтобы «в один и тот же дом не попали дети, связанные между

собой родством или знакомством».

За всеми детьми осуждённых устанавливалось наблюдение. С 15-летнего возраста они считались «социально опасными» для власти, и за ними вёлся негласный надзор НКВД.

Практиковалось добавление повторного срока заключения многим категориям политических заключённых, осуждённых по 58-й статье. Для режима это было проще, чем арестовывать новых и новых людей, придумывать для них обвинения, затем этапировать «на зону». Поэтому часто правоохранители поступали по-иному: по месту отбытия лагерного срока заключённый (имярек) вызывался в администрацию ИТЛ или тюрьмы, где ему объявляли о том, что его срок дополнительно продлевается на столько-то лет.

Из служебной записки прокурора СССР Вышинского наркому НКВД Ежову от 19 февраля 1938 года, где он, в частности, зафиксировал положение дел в дальневосточных лагерях:

«…Прибывающие не имеют на себе ни белья, нечего, кроме лохмотьев. И весь ужас в

том, что в Бамлаге нет в запасе ни одной пары белья, ни сапог, ни одежды… Многим

з/к не в чем выйти на работу».

Однако написал эту записку тов. Вышинский не с целью облегчения участи людей

(напротив, это именно он в своё время предложил отменить обжалование любых

приговоров, чтобы облегчить и ускорить работу советских карателей), а потому,

что система ГУЛАГа чуть ли не захлебнулась к 1937–1938 годам от огромного потока

арестованных, прошедших через советские тюрьмы и лагеря.

Бывали случаи, когда изнурённых непосильным трудом и голодом «доходяг» в некоторых лагерях охрана просто выводила на мороз и оставляла там. Их бросали на произвол судьбы – обессилевших от непосильного труда и голода несчастных обрекали на неминуемую смерть.

И лишь небольшая часть таких людей, которая смогла выжить в лагерях, была подвергнута так называемой «актировке», то есть условно-досрочному освобождению от отбывания дальнейшего наказания по состоянию здоровья.

Сохранилась телеграмма И. В. Сталина, посланная им всем региональным руководителям ВКП(б) и управлений НКВД краёв и областей:

«ЦК ВКП(б) стало известно, что секретари обкомов-крайкомов, проверяя работников УНКВД, ставят им в вину применение физического воздействия к арестованным, как нечто преступное. ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б). ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь… в отношении явных и не разоружающихся врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод».

Репрессивная политика советского государства в отношении русского народа была начата с первых дней захвата власти большевиками в октябре 1917 года и продолжалась, то разгораясь, то затухая, до первой трети пятидесятых годов. И только после смерти вождя всех времён и народов в марте 1953 года политические репрессии в СССР сначала 6ыли приостановлены и постепенно прекращены.

Правящая верхушка партии и страны при этом всю вину за их проведение в советский период переложили на ушедшего из жизни И. В. Сталина и некоторых других приближённых к нему лиц из руководства партии и НКВД–МГБ.

Чтобы создать некоторую видимость восстановления попранной социалистической законности, были осуждены некоторые наиболее одиозные фигуры из руководства НКВД–МГБ СССР, но таких было совсем немного. Все остальные лица из числа среднего и младшего комсостава органов, виновных в проведении самого настоящего геноцида русского народа в 20–50-е годы, можно сказать, благополучно дожили свой век до самой старости.

Им были сохранены спецзвания, награды, льготы ветеранов Великой Отечественной войны и хорошие военные пенсии. Некоторые из них при жизни даже являлись персональными пенсионерами союзного и республиканского уровней.

На рубеже конца 50-х – середины 60-х годов прошлого века в стране началась выборочная посмертная реабилитация невинных жертв тоталитарного режима, многих из которых к тому времени также уже не было в живых. Власть предприняла очередную попытку скрыть размеры проводимых в нашей стране репрессий, поэтому реабилитация репрессированных была растянута на годы и десятилетия, и многие из невинно пострадавших граждан до неё просто не дожили.

Помнить и писать о таких вещах нелегко. Порой хочется забыть весь ужас бесчеловечных политических репрессий в СССР, но делать этого никак нельзя, ибо забывший прошлое рискует пережить его вновь и вновь.

Сергей Байкалов, Абакан.

Красноярский рабочий, № 80, 28.10.2022.