Ich wollte schon längst über meinen Häftlingsjahren schreiben. Aber dafür

braucht man Zeit und … die richtige Stimmung. Ich entschloss mich, meine

Erinnerungen einem Tonbandgerät zu diktieren. Ich begann damit 1990-1991. Von

Anfang an war es ziemlich schwierig, über alle Ereignisse in ihrer

chronologischen Abfolge zu schreiben… Im Text wird es keine Fotos aus der

Lagerzeit geben. Und woher sollte ich sie auch nehmen? Vielleicht nur eine

Frontaufnahme und eine im Profil aus der Personalakte …

Ich wollte schon längst über meinen Häftlingsjahren schreiben. Aber dafür

braucht man Zeit und … die richtige Stimmung. Ich entschloss mich, meine

Erinnerungen einem Tonbandgerät zu diktieren. Ich begann damit 1990-1991. Von

Anfang an war es ziemlich schwierig, über alle Ereignisse in ihrer

chronologischen Abfolge zu schreiben… Im Text wird es keine Fotos aus der

Lagerzeit geben. Und woher sollte ich sie auch nehmen? Vielleicht nur eine

Frontaufnahme und eine im Profil aus der Personalakte …

Im Juni 1950 also, im Alter von 23 Jahren beendete ich den ersten Kurs am 1. Leningrader Institut für Medizin und wurde als ältester, erfahrener Student, der zudem über eine bereits vierjährige Mitgliedschaft in der WKP (B) verfügte und auch Parteiorganisator des Kurses war, zum Kommandeur des studentischen Bautrupps ernannt. Man brachte uns irgendwohin zur Karelischen Meerenge, wir richteten uns dort ein und kümmerten uns um unseren Alltag, das Essen, die Arbeitsfront.

Und eines Tages (es war der 1. oder 2. Juli) sagte man mir, dass mich ein Mann suchen wurde, der mit der „Pobeda“ eingetroffen wäre. Wir trafen uns. Er stellte sich als Major des MGB vor und fragte, ob wir einen Passierschein für den Aufenthalt im Grenzgebiet hätten. Natürlich war keiner von uns im Besitz eines derartigen Dokuments. Der Major fügte hinzu, dass so ein Dokument ausgestellt werden müsste, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, und er schlug mit vor, mit ihm nach Leningrad zu erfahren, um es dort zu erhalten.

Ohne einen Verdacht zu schöpfen, setzte ich mich ins Auto, und von dem Augenblick an begann für mich ein neues Leben …

Und hier sind meine ersten Eindrücke vom Gefängnis. Nach drei Tagen Aufenthalt in einer kleinen, verschlossenen Zelle, ohne Fenster (dort konnte man sich auch nirgends hinlegen, sondern lediglich sitzen), mit einer kleinen Glühbirne, die von der Decke herunterbrannte, brachten sie mich ins Innere Gefängnis. Der Blockleiter führte mich in eine Zelle. Es kam mir so vor, als wäre das ein großer, heller Raum. Ich war ein wenig aufgeregt und fragte ihn sogar: „Darf man hier singen?“ – Er antwortete: „Sind sie denn Sänger?“

Irgendwie hatte ich das Empfinden, als hätte ich diese Zelle schon einmal gesehen, mich schon einmal in ihr befunden hätte. Erst viel später erinnerte ich mich daran, dass ich Anfang der 1930er Jahre mit Papa im Museum der Revolution gewesen war, und dort war eine solche Zelle in Originalgröße eingerichtet. Darin hatte irgendwann einmal W.I. Lenin gesessen. Und da begriff ich, dass mich mein Gefühl nicht auf einer fehlerhaften Erinnerung beruht hatte.

Einige Zeit später öffnete sich die Essensklappe, jemand steckte seine Hand hindurch und gab mir ein Buch. Es war ein Roman von Tichon Semuschkin (es gab so einen Schriftsteller) mit dem Titel „Alitet geht in die Berge“. Ich freute mich schrecklich, las das Buch innerhalb weniger Stunden durch, klopfte anschließend an die Klappe und bat darum es gegen ein anderes auszutauschen. Der Diensthabende (später lernte ich, dass man solche Leute Wärter nennt) meinte: „Sie sind ja einer! Dieses Buch steht ihnen für einen Zeitraum von zehn Tagen zu“. Da las ich das Buch erneut - vor und zurück, kreuz und quer, und schließlich konnte ich alles über Alitet und die Berge auswendig… Ohne Lesestoff war es in der Zelle furchtbar schwer auszuhalten. Damals, nachdem ich gerade erst 2-3 Tage im Gefängnis zugebracht hatte, sagte ich, ich würde den Hungerstreik erklären und jegliche Nahrung verweigern.

Ein paar Stunden später wurde ich zum Gefängnisleiter (oder seinem Stellvertreter) gerufen, und er wollte wissen, weshalb ich in den Hungerstreik treten wolle. Ich erwiderte, dass man ohne Bücher in einer Einzelzelle den Verstand verlieren würde. Da erlaubte er mir, zusätzlich noch ein Buch aus den Werken er Klassiker des Marxismus-Leninismus mitzunehmen. Ich willigte ein. Die Bibliothekarin, eine ältere Frau, kam zu meiner Zelle und wollte wissen, welches Buch ich gern haben wollte. Ich bat um die „Dialektik der Natur“ von Engels; das brachte sie mir und später las ich von ihm auch noch den „Anti-Dühring“, und danach fragte ich nach historischer Literatur. Und damals las ich dann Kljutschewskij, Mommsens „Römische Geschichte“ und vieles andere mehr.

Die Verhöre wurden für gewöhnlich in der Nacht geführt. Alles verlief genauso, wie ich es viele Jahre später bei Solschenitzyn las. Mein Fall wurde von zwei Ermittlungsrichtern geführt: einem guten und einem b ösen. Der Böse war Oberleutnant, der gute Major. An ihre Namen kann ich mich nicht mehr erinnern.

Nächtliches Verhör… Es gab viele davon. Sie erhoben die schrecklichsten Anschuldigungen: Schädlingstätigkeit, die Absicht, terroristische Anschläge zu verüben, Agitation gegen die Sowjetmacht und Mitwirkung in antisowjetischen Organisationen.

Und worin bestand das Wesen der Anklage? Zu der Zeit als ich am Elektrokraftwerk arbeitete, kam es während des Probestarts der neuen Stromübertragungsleitung (ich war es, der sie einschaltete), welche die Stadt Schlüsselburg (Petrokrepost) versorgen sollte, zu einer Abschaltung, und die Stadt blieb für 10-15 Minuten ohne elektrische Stromversorgung. Das wurde als Schädlingstätigkeit gewertet, obwohl das eigentlich bei der Durchführung eines Testlaufs eine ganz gewöhnliche Erscheinung ist.

… Jedenfalls saß ich auf einer Bank in der Kaljajewa- Straße (heute die Sacharewskaja-Straße), als eine alte Frau mit ausgestreckter Hand an mich herantrat; ich legte ihr einen Almosen in die Handfläche, und einer meiner damaligen Freunde machte davon ein Foto.

Diese Aufnahme wurde bei der Haussuchung beschlagnahmt, denn sie wurde als

Propaganda für Bettelei in der UdSSR ausgelegt. Als ob ich die Absicht gehabt

hätte, dieses Bild in die Vereinigten Staaten zu schicken und dann noch mit

meinem Gesicht darauf?! Und die sogenannten antisowjetischen Witze – wer hat die

denn zu der damaligen Zeit nicht erzählt!?

Nur gingen die Einen damit etwas vorsichtiger um, die anderen weniger. Offenbar

gehört ich zur zweiten Gruppe.

Und terroristische Absichten? Irgendwie lernte ich in einem der Gefängnisse einen Jungen von etwa 15-16 Jahren kennen, der wegen der Absicht verurteilt worden war, Stalin zu töten. Der Untersuchungsrichter fragte ihn, wie er das denn hätte bewerkstelligen wollen. Das Kind gab zur Antwort, dass er, wenn der Führer ins Dorf gekommen wäre, um dort im See zu baden, einen großen Stein vom Berg hätte herabrollen lassen. Solche terroristischen Absichten waren das also. Ob es sich bei mir um etwas Ähnliches gehandelt hat? Vielleicht.

Lange Zeit war ich einfach nicht in der Lage diese Verhörprotokolle zu unterschreiben. Der Ermittlungsrichter meinte: „Dummkopf! Unterschreib, dann kommst du ins Lager, da kannst du wie ein Mensch leben, aber so – ich werde dich hier verfaulen lassen…“

Irgendwann setzte ich dann doch meine Unterschrift unter das Verhör-Protokoll

und mir fiel dabei auf, dass die Tageszeiten darin aufgeführt waren; darauf

sprach ich den Ermittlungsrichter an, und er meinte nur: „Kann dir das nicht

egal sein?“

Irgendwann setzte ich dann doch meine Unterschrift unter das Verhör-Protokoll

und mir fiel dabei auf, dass die Tageszeiten darin aufgeführt waren; darauf

sprach ich den Ermittlungsrichter an, und er meinte nur: „Kann dir das nicht

egal sein?“

Tagsüber ließen sie mich nicht schlafen; man durfte an seine Schlafstelle noch nicht einmal dicht herantreten. Die Gefängniswärter waren äußerst wachsam; selbst wenn ich an dem in der Wand verankerten Tisch, auf dem dahinter festgebundenen Hocker einnickte, wurde ich fortgesetzt geweckt. Aber es gab unter ihnen auch einen, der die Essensklappe öffnete und zu mir sagte: „Schlafen Sie, schlafen Sie, aber passen Sie auf, dass Sie nicht vom Hocker fallen“.

Geschlagen wurde ich nicht: zu der Zeit war das verboten. Und deswegen wurde dieses Verbot strikt befolgt. Aber die nächtlichen Verhöre zermürbten mich sehr.

… Der Untersuchungsrichter hatte ein großes, helles Amtszimmer, irgendwo im fünften oder sechsten Stock eines großen Gebäudes. Die Fenster wiesen sowohl zur Liteinij-Passage als auch zur Wojnow-Straße hinaus. Man sah die Straßenbeleuchtung, vernahm Musik, die wohl aus dem Sommergarten herüberscholl. Der Straßenlärm drang an mein Ohr. Ich habe Solschenizyn gelesen – und wen verwundert es – dort herrschte ein und dieselbe Stimmung: zum Fenster rennen, mit dem Körper das Glas durchbrechen und sich hinausstürzen. Und fertig! Schluss – aus - Ende! Und sie werden erfahren, dass hier so etwas passiert … Zum Glück geschah nichts dergleichen.

Man erinnert sich an das nächtliche Verhör. Ich stehe. Eine Stunde, zwei Stunden (heute könnte ich das nicht mehr durchstehen!). Der Ermittlungsrichter sitzt am Tisch, reinigt in Ruhe seine Waffe, ruft zu Hause an: „ Nina, bist du das? Na, wie geht’s den Kindern? Schlafen sie schon? Nein, ich komme heute spät heim, vielleicht auch gar nicht: es gibt hier so viel Arbeit …“

… Und nun zum Thema wie ich Pole wurde. Bis zu meiner Verhaftung hatte ich

meiner Nationalität und dieser Frage ganz generell keinerlei Bedeutung

beigemessen, aber als die Zeit kam, dass ich einen Pass benötigte, ließ ich mich

als Russen eintragen. Und damit gab es auch keinerlei Probleme. Ich ließ mich

als Russe ganz einfach deswegen registrieren, weil es eine sowjetische

Nationalität nicht gab. Ein sowjetisches Volk existierte, aber die entsprechende

Nation gab es nicht. Und irgendwann, als der Ermittlungsrichter mich fragte,

welcher Nationalität ich angehöre, antwortete ich: „der russischen“. Er meinte:

„Was willst du denn für eine Russe sein …. verfluchter…., wenn dein Vater Pole

ist und dein Mutter Jüdin?“

Ich versuchte ihm meine Zugehörigkeit zur russischen Nationalität mit der

stalinistischen Lehre über die Nation zu erklären, ihm plausibel zu machen, dass

ich weder zu der einen, noch zu der andern Staatsangehörigkeit ein besonderes

Verhältnis hätte, dass es zu beiden keinerlei Beziehung im Hinblick auf Sprache,

Territorium und Kultur gäbe. Als Antwort vernahm ich eine offene Schimpftirade,

und zum Schluss sagte ich: „Nun, dann tragen sie mich als Polen ein“. Und so

wurde ich Pole. Irgendwie hatte ich ganz unbewusst entschieden, dass es in

unserem Lande immer noch besser war Pole zu sein als Jude.

… Ich weiß noch, wie einmal die Zellentür geöffnet wurde und ein Mann in der braunen Uniform eines Staatsanwalts zusammen mit dem Gefängnisleiter eintrat und sagte: „Ich werde der für das Aufsichtswesen zuständige Staatsanwalt in der Staat sein. Gibt es irgendwelche Beschwerden?“ – „Und wer sind Sie jetzt?“ – „Wie –wer?“ – „Na ja, Sie haben doch gesagt, dass sie Staatsanwalt sein werden. Aber wer sind Sie denn jetzt?“ – Schweigend drehte er sich um und ging hinaus. Zu so einem Humor war ich damals noch fähig.

13 Monate (11 bis zur Gerichtsverhandlung und 2 danach) verbrachte ich in einer Einzelzelle. Meist saß ich ganz allein darin, aber mitunter setzten sie auch noch einen anderen mit zu mir hinein. Es werden wohl kaum „Glucken“ gewesen sein, die mich aushorchen sollten. Wir waren einfach nur zu viele, und es gab nicht genügend Zellen. Mitunter saßen wir sogar zu viert, aber mehr waren wir dort nie. Sofern es unbedingt erforderlich war, wurden für die Ankömmlinge hölzerne Liegestellen aufgebaut

… Einmal wurde die Tür geöffnet und ein schon älterer Mann in die Zelle gebracht. Es handelte sich um einen Arbeiter aus dem Kirow-Werk. Auch äußerlich sah er aus wie ein typischer Petersburger Werktätiger – hochgewachsen, hager, mit eingefallenen Wangen und einer knorpeligen schmalen Nase. Solche wie er waren auf den Fünfrubelscheinen abgebildet, die vor der Revolution im Umlauf waren. Er war aufgeregt, - offenbar hatte man ihn gerade erst verhaftet… Der Neuling klopfte an die Essensklappe: „Genosse Gefängnisleiter…“. Ich als Häftling mit einer gewissen Erfahrung sagte ihm, dass wir nicht das Recht hätten, ihn mit „Genosse“ anzureden. „Aber wie denn?“ – „“Bürger!“ – Die Tränen schossen ihm aus den Augen. „Ich bin für das Recht dieses Wort auszusprechen, - meinte er, - ich habe 1918 Frösche gegessen – vor lauter Hunger. Und jetzt soll ich nicht das Recht dazu besitzen?!“ Über sein weiteres Schicksal weiß ich natürlich nichts. Eine Zeit lang war ein gewisser Boris mein Nachbar, Ober-Technologe in irgendeiner Fabrik. Ich sagte zu ihm: „ Boris, Boris, kämpf‘ du nur immer um dein Leben“ (Hier handelt es sich um ein Wortspiel: „boris“ lautet im Russischen auch der Imperativ des Wortes „kämpfen“). Ja, solche Volksfeinde waren wir“.

Acht Stunden Schlaf, so schien es, waren genug für einen Menschen, aber … Der Wärter hatte gerade erst den Schließhaken des Gucklochs in der Tür wieder eingehakt und ich mich auf die an der Wand verankerte Schlafstelle gelegt, um, ungeachtet des grellen Scheins der Deckenlampe, ein wenig vor mich hin zu dösen, da wurde die Essensklappe auch schon wieder mit lautem Getöse aufgerissen, und der Wachsoldat schrie: „Nachname, Initialen, rauskommen!“ Später, nachdem ich mich eingewöhnt hatte und auch ein wenig dreister geworden war, erwiderte ich: „ Michailowitsch W.A.“. Und der Konvoi: „Vollständige Initialen“. „Ich sage sie doch vollständig!“ Mit dem Wort „Initialen“ waren der Vor- und Vatersname gemeint. Und ich ging zum Verhör, das sich fast bis zum Morgen hinzog. Morgens bekam wir Brot, etwas Zucker und heißes Wasser. Zum Mittagessen – eine gewöhnliche Suppe, meist aus Kohl und Fischgräten gekocht, und Brei. Abends – auch so eine „Wasserbrühe“, Brot und Tee. Mitunter erlaubte der Ermittlungsrichter es einem, ein Paket zu empfangen, und dann stärkte Tante Chelja mich in nicht unerheblicher Weise (ich erkannte sie an ihrer Handschrift in der Lebensmittelliste, auf der ich gleichzeitig den Erhalt des Pakets durch meine Unterschrift bestätigen sollte). Nach dem Abendessen eine halbe Stunde Spaziergang in dem betonierten kleinen Innenhof, der von oben mit einem Metallnetz bespannt war. Und das war alles.

Damals begann mein Kopfhaar immer stärker auszufallen. Ich kämme mich und Zähle die Haare, die im Kamm hängen geblieben sind. Es waren tausende …

… Das abschließende Verhör fand in Anwesenheit des Militär-Staatsanwalts statt. Der Oberst saß seitlich des Tisches, und mein „lieber“ Nikolaj Iwanowitsch führte das Schlussverhör. Er stellte die Fragen und beantworte sie auch selber. Frage – Antwort, Frage – Antwort. Die Frage war – einfach, die Antwort – schrecklich. Hier wurde das Bild von einem bösartigen Antisowjet gemalt, der die Bevölkerung jahrelang gegen die Sowjetmacht agitiert hatte, das Bild eines Schädlings und Terroristen. Als der Ermittlungsrichter fertig war, fragte der Staatsanwalt: „Ist das dann alles?“ Und ich erwiderte unter Tränen: „Herr Staatsanwalt, Sie sehen doch, dass ich kein Verbrecher bin. Glauben Sie wirklich, ich wäre zu all dem fähig gewesen, was man sich hier zusammengeschwatzt hat?“ Schweigend stand der Staatsanwalt auf und verließ den Raum. Und der Untersuchungsrichter sagte: „Du bist ein antisowjetischer Schweinehund, und du wirst auch immer einer bleiben“.

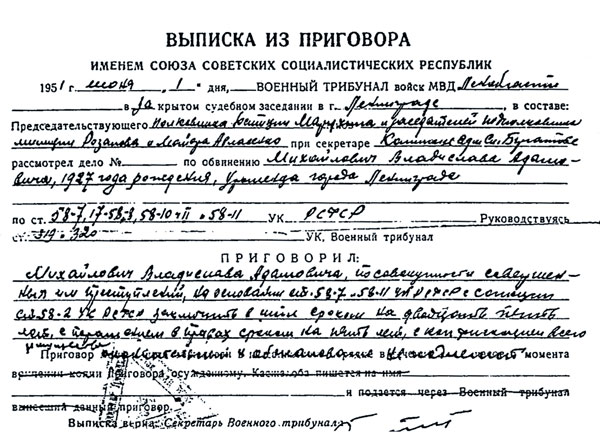

Verurteilt wurde ich Ende Mai 1951. Das Militärtribunal fand in einem großen Haus in Anwesenheit des gesamten Ermittlungsapparats statt. Ein viertägiges Schauspiel. Als das Urteil verkündet wurde – eine Abschrift davon habe ich bis heute aufbewahrt: 25 Jahre Haft in einem Arbeits-/Besserungslager mit anschließendem Entzug aller bürgerlichen Rechte und Konfiszierung des Besitzes, - sagte ich: „Na schön, das war’s, das Leben ist zu Ende“. Und mein Kamerad I.I. Warschawtschik meinte: „Sei nicht verbittert, Wladka, wir beide werden eines Tages noch einmal Wodka miteinander trinken“. Und so kam es auch. Nur wurde kein Besitz konfisziert, denn ich besaß überhaupt keinen.

Und dann erlebte ich meinen ersten „Stolypin-„Waggon – einen Waggon, auf den ich im Leningrader Durchgangsgefängnis verladen wurde.

… Als wir bereits aus Leningrad herausfuhren, war unser „Coupé“ überfüllt – es waren 16-20 Personen darin untergebracht, anstelle der üblichen, dafür vorgesehenen 4.

Offenbar waren das ebensolche „beharrlichen“ Verbrecher wie ich. Zum ersten Mal seit vielen Monaten kam ich nun aus meiner Einzelzelle heraus, ich befand mich in gehobener Stimmung, weil ich von vielen Menschen umgeben war, und so begann ich aus dem Gedächtnis das nicht in der Schule, sondern im Gefängnis erlernte „Lied vom Falken“ von Maxim Gorkij zu zitieren. Der Wachmann, ein junger Bursche, trat zu mir heran und sagte: „Hör mal, schreib mir die Verse auf, die du da eben aufgesagt hast“. Ich erwiderte, dass ich weder Papier noch Bleistift besäße. Da gab er mir einen Bleistiftstummel und ein Blatt Papier, und ich schrieb ihm dieses Werk, was er offensichtlich vorher noch nie gehört hatte, auf.

Sie fuhren nicht länger als einen Tag und eine Nacht. Im August 1951 wurden wir auf dem Bahnsteig der Stadt Kirow abgeladen. Wir – das waren mehrere, ebenso junge Leute wie ich, aber auch einige Erwachsene – Männer und Frauen, auch alte Menschen. Wir wurden von Soldaten mit Gewehren umzingelt, dann ertönte das Kommando: „Soldat, auf in den Kampf!“ und das Klirren der Riegel, und dann hörte ich zum ersten Mal Worte, die mich verblüfften, die sich später in unterschiedlichen Varianten noch viele Male wiederholten: „Achtung, Gefangene! Ein Kirower Begleitsoldat kennt keinen Spaß. Einmal aufspringen, ein Schritt zur Seite gelten als Fluchtversuch. Der Soldat wird sofort und ohne Vorwarnung von der Waffe Gebrauch machen“.

Ich kann mich erinnern, dass ich keine Angst hatte, die ganze Situation vermittelte einem das Gefühl einer gewissen Komik, die sich dort abspielte. Es herrschte keine Angst, weil man keine Erfahrung hatte. So hielt der Urmensch seine Hand in die Flamme, ohne zu wissen, dass er sich daran verbrennen würde. Aber damals brachten sie uns zum hell erleuchteten Bahnhof. Eine Menge Menschen waren dort – die einen waren gekommen, um jemanden abzuholen, andere hielten sich zur Abfahrt bereit. Und da führten sie uns nun direkt auf dem Bahnsteig an dem eleganten Publikum vorbei, setzten uns in einen „Schwarzen Raben“ und brachten uns ins Übergangsgefängnis, wo wir im Hof Aufstellung nahmen. Es war furchtbar heiß. Da sah ich plötzlich meine Freunde, mit denen zusammen sie mich verurteilt hatten. Dieses Gefängnis war das erste Durchgangsgefängnis in meinem Leben. Später durchlief ich noch viele.

Wir saßen zu viert – Nikolaj Michailowitsch Amosow, Jura Schpoljanskij, Immanuil Ilitsch Warschawtschik und ich. Wir alle hatten zuvor gemeinsam am Elektrokraftwerk gearbeitet. Und außerdem fragte der Gefängnisleiter, als wir dort auf dem Hof standen und er in ein paar Papierchen herumblätterte: „Und wer von euch ist Warschawtschik?“ Und Immanuil Ilitsch wollte wissen: „ Ist meine Frau eingetroffen?“ – Es stellte sich heraus, dass seine Frau Ljuba mit unserem Zug aus Kirow angekommen war, und als sie im Gefängnis ankam, erlaubten sie ihr ein Wiedersehen mit ihrem Mann nicht; aber sie hatte bei der Gelegenheit einen riesigen Sack mit verschiedenen Esswaren, die wir schon lange nicht mehr gesehen hatten, dort gelassen – Gurken, Tomaten, Lauchzwiebeln, Radieschen (es war August), Wurst und noch irgendetwas anderes.

In dieser Zelle befanden sich wohl mehr als 100 Mann. Warschawtschik teilte alles in zwei Teile, dann gab er die Hälfte dem Zellenältesten zur Verteilung an alle, und wir schlugen uns, zusammen mit unseren Pritschennachbarn, zum ersten Mal in dieser ganzen Zeit den Bauch voll.

Das war meine erste große Zelle in einem Übergangsgefängnis. In ihr waren ganz unterschiedliche Menschen versammelt, alles „Volksfeinde“, und alle waren nach dem berühmt-berüchtigten § 58 verurteilt worden. Aber alle waren tapfer und mutig, es gab keine Schwermut, keine Traurigkeit. Alle unterhielten sich, lachten und scherzten.

… Ich erinnere mich noch an die erste Kontrolle in meinem Leben … Der Gefängnisaufseher kommt herein und erteilt uns den Befehl, von den Pritschen zu klettern, Aufstellung zu nehmen und mit dem Durchzählen zu beginnen: „Ein, zwei, drei … achtundvierzig, neunundvierzig, halbhundert, halbhunderteins, halbhundertzwei, halbhundertdrei…“ Zwischenruf: „Wieso zählt er denn so?“ – Ein anderer: „Na, wahrscheinlich kann er nur bis fünfzig zählen“.

In Kirow verbrachten wir mehrere Tage, sprachen miteinander, gaben uns den Erinnerungen hin, und dann fingen sie an, uns nach und nach aus der Zelle zu holen. Meiner Meinung nach zogen sie mich sogar als Ersten ab, und wir verabschiedeten uns nun schon für immer, denn wir dachten, dass wir uns nun nie wieder sehen würden, aber das Schicksal wollte es anders.

Wieder ein „Stolypin“-Waggon, mehrere Tage im Swerdlowsker Durchgangsgefängnis, in einer riesigen Zelle, erneut auf Etappe – und Ende August brachten sie uns nach Krasnojarsk. Dort kamen wir schon nicht mehr in ein Gefängnis, sondern in ein Durchgangslager. Auf einem riesengroßen Territorium befand sich ein richtiges kleines Städtchen mit Dutzenden von Baracken. Dort begann ich im Badehaus zu arbeiten. Die Kleidung der Häftlinge, die mit der Etappe eingetroffen waren, wurde in spezielle Desinfektionskammern gebracht („Läuse-Bekämpfungskammern“), und nachdem sich auch die nächste Häftlingsetappe dort gewaschen hatte, wurde das Badehaus gereinigt. Das war zumindest eine kleine Abwechslung nach einem Jahr der Zwangsuntätigkeit. Es war eine schöne Zeit: es war herrlich warm. Das Lager war am Ufer des Jenisej gelegen, den man zwar nicht sah, aber hinter dem eigentlichen Lagerterritorium erhoben sich die Ausläufer des Sajan-Gebirges – wunderschöne, mit Wald bedeckte Berge. Die Buntheit der Herbstfarben, der blaue Himmel, den ich schon lange nicht mehr zu sehen bekommen hatte, schufen eine ganz besondere poetisch-romantische Stimmung.

Später, an einem der schönen Tage, wurde uns gesagt, wir sollten uns bereit halten; dann gaben sie uns Winterkleidung – Filzstiefel, Wattejacken, wattierte Hosen, Wintermützen. Das kam uns alles merkwürdig und unnötig vor, denn zu diesem Zeitpunkt herrschte noch angenehme Wärme. Wir wurden auf einen Lastkahn verladen. Es fanden sich nicht viele Menschen im Frachtraum, so dass es genügend freie Plätze auf den Pritschen gab; alle Gefangenen dort waren Politische. Diebe, Berufsverbrecher und anderes kriminelles Gesindel: die hatte man ins benachbarte Gefängnis gebracht. Und nachdem sie dann erfahren hatten, dass in unserem Frachtraum „Volksfeinde“ saßen, oder „Faschisten“, wie sie uns nannten, taten sie schreckliche Dinge. Sie pinkelten zum Beispiel in die Ess-Schüsseln und schoben diese dann durch die breiten Ritzen auf unsere Pritschen.

Mein Pritschennachbar war ein mir damals ziemlich alt vorkommender Mann,

obwohl er gerade erst knapp über 50 Jahre alt war, der Arzt Leonid

Grigorjewitsch Steinfeld. Wir unterhielten uns, und ich erfuhr, dass sie ihn

bereits 1937 verhaftet hatten. Davor hatte er im Kreml-Krankenhaus als Arzt für

den Desinfektionsbereich gearbeitet, nachdem er kurz zuvor seine Doktorarbeit

geschrieben hatte. Zusammen mit seiner Frau kaufte er sich einen neuen Anzug;

die beiden gingen mit dem Bündel nach Hause und waren dort gerade beim

Auspacken. als es an der Tür klopfte … 10 Jahre hatte er in Lagern verbracht,

war im Oserlag, in Taischet gewesen, 1947 entließen sie ihn. Ein Jahr befand er

sich in Freiheit und arbeitete dort, in Sibirien, als Verbannter. 1948 oder 1949

wurde er erneut festgenommen,; man schickte ihn nach Norilsk, und schickte ihn

1951 mit einer Gefangenenetappe nach Moskau. Der Untersuchungsrichter verlangte

von ihm, dass er über die Kreml-Ärzte aussagen sollte, mit denen er früher

gearbeitet hätte (damals begannen die Vorbereitungen zu der Aufsehen erregenden

„Ärzte-Sache“, die nach Stalins Tod endete), und dann fuhr er Steinfeld in einem

PKW durch Moskau und fragte ihn dabei: „Erkennst Du die Fenster Deiner Wohnung?

Unterschreib das Papier, und dann kannst Du hier wieder wohnen“. Er unterschrieb

nicht, und so kam es, dass wir einander hier begegneten. Man hatte ihn erneut in

den Norden gebracht. Ich erzählte Steinfeld von mir, und er gab mir den Rat:

„Sagen Sie nichts davon, dass Sie den ersten Kurs am Medizinischen Institut

absolviert haben, sagen Sie, dass es schon fünf waren.

Von Ihrer Entwicklung und Größe her könnte das gut hinkommen. Vielleicht hilft

Ihnen das dabei, sich in der medizinischen Abteilung einen Arbeitsplatz zu

verschaffen, obwohl das mit Ihrem Paragraphen und einer Haftzeit von 25 Jahren

wohl ziemlich schwierig sein dürfte“. Er sollte recht behalten. Es gelang mir

nicht, aber bei meiner Ankunft im Lager half mir die Bekanntschaft mit ihm ein

wenig (wir kamen in eine- und dieselbe Lager-Außenstelle). Aber davon später ...

Zuerst erzähle ich noch eine Episode meiner Reise im Frachtraum des Lastkahns. Unweit von uns lag Kostja auf seiner Pritsche, ein junger Mann, etwas älter als ich, ein Dieb und Berufsverbrecher aus Leningrad mit einem schweren Schicksal; er stammte aus einer intelligenten Familie. Sein Vater war damals entweder Hauptbuchhalter oder Haupttechnologe in der Urizkij-Tabakfabrik gewesen. Solche berufsmäßigen Kriminellen gerieten damals in Lager für politische Häftlinge, wenn sie ebenfalls wegen Arbeitsverweigerung nach § 58 verurteilt worden waren. Es gab innerhalb dieses Paragraphen einen Punkt 58-14 – wegen Sabotage. Allerdings gab es nur wenige von ihnen und es waren auch nicht sie, die im Lager das Wetter machten. Ich trug ein blaues Männerhemd aus Satin mit Stehkragen und seitlichem Verschluss, ein Russenhemd, wie sie es nannten. Der Bursche sagte zu mir: „Slawka, schenk mir dein Hemd“. Na ja, ich zog es aus und gab es ihm. Vielleicht war es diese Geste, die mir später das Leben rettete, als ich bei allgemeinen Hilfsarbeiten eingesetzt war …

Nachdem wir in Dudinka direkt im Schnee ausgeladen worden waren, ließ man uns in aller Eile in kalte Güterwaggons einsteigen und brachte uns mit der Schmalspurbahn nach Norilsk. Hier nahm der Konvoi uns unter Bewachung, und dann wir machten uns auf den Weg. Die Luft war frostig und dünn – mit wurde schlecht, und ich konnte nicht laufen. Da griffen ein paar Esten, die auch dabei waren, mir buchstäblich unter die Arme, und halfen mir auf diese Weise bis zum Endbestimmungsort. Das war die Lagerabteilung N° 1 des Gorlag, des Berglagers, eines der zahlreichen Lager, welche für die Unterbringung besonders gefährlicher Staatsverbrecher vorgesehen waren. Wir deuteten diese Bezeichnung als staatliches Lager mit besonders scharfer Haftordnung. Ja, und so war es auch. Ich weiß, dass von dieser Art auch das Oserlag (See-Lager) in Taischet, das Pestschanij (Sand-) Lager, das Steplag (Steppen-Lager) in Karaganda und das Beregowoj (Ufer-) Lager an der Kolyma waren, wo uns das Schicksal im weiteren Verlauf ebenfalls hin verschlug.

Die Lagerabteilung N° 1 bediente ein Bergwerk im Tagebau, welches „Medweschij rutschej“ („Bären-Bach“) genannt wurde. Beiläufig merke ich an, dass ich mich viele Jahre später, im Jahre 1976, als damaliger Dozent am GIDUW (Staatliches Institut für die Vervollkommnung von Ärzten; Anm. d. Übers.), im Außendienst in Norilsk befand, bei diesen Bergwerk vorbei schaute und von dort einen Stein mitbrachte, ein Stückchen Gestein, welches bis heute auf meinem Schreibtisch liegt.

In Norilsk kam ich in eine Brigade für allgemeine Arbeiten, die eben von diesem Kostja geleitet wurde, dem ich mein Hemd vermacht hatte. In der Anfangszeit befreiten wir per Hand – mit Schaufeln und Besen, die Bahngleise vom Schnee. Wir arbeiteten außerhalb der Produktionszone, außerhalb des Minenbereichs unter der Begleitung von Wachmannschaften. Frost, Wind, Schneesturm. Du nimmst den Schnee auf die Schaufel, und in der Grube häuft sich im selben Augenblick noch mehr auf. Du schaufelst weiter und weiter – und alles weht wieder neu zu. In meinem innersten Herzen seufzte ich: „Eine Scheißarbeit ist das!“ Der neben mir stehende Begleitsoldat wurde wütend: „Du willst wohl nicht arbeiten, was? Pfeifst auf die Sowjetmacht?! Zieh dich aus!“ – „Was denken Sie, Herr Vorgesetzter, das habe ich doch überhaupt nicht gemeint“. Er knallte mit dem Gewehrschloss und schrie erneut: „Ausziehen!“ – „Na, - denke ich, - das ist jetzt wohl dein Ende. Du ziehst dich im klirrenden Frost aus – und das war’s dann“. Aber da tauchte plötzlich unser Brigadeleiter Kostja auf (hier machte es sich möglicherweise bezahlt, dass ich ihm seinerzeit mein Hemd vermacht hatte!) mit dem Meister, einem freien Mitarbeiter, und sie beide überredeten den Wachmann schließlich mich in Ruhe zu lassen. Diese Art der Arbeit dauerte nicht lange – etwa zwei Wochen, vielleicht auch einen Monat.

Später arbeitete ich in einer anderen Brigade aber an demselben Bergwerk, innerhalb der Einzäunung. Die Erzförderung wurde dort mittels Sprengungen durchgeführt. Mit schwerem Bohrgerät wurden Schurfe ins Gestein gebohrt; in ihnen brachte man dann das Sprengmaterial an (hier waren Freie, ehemalige Häftlinge, tätig), brachte es zur Explosion und legte so das Erz frei. Und wir sollten dann die Steine, die sich nach der Sprengung angesammelt hatten, an eine andere Stelle tragen, damit die Haupt- und Nebengleise der Bahnlinie geräumt wurden. Das war eine sehr schwere körperliche Arbeit, die einem viel Kraft raubte. Wir schaufelten jeweils zehn Stunden an der „frischen“ Luft bei Temperaturen von bis zu minus 40°C, und dazu noch in heftigem Wind.

Am Morgen gingen wir am Wachhäuschen vorbei zur Arbeit. Wir mussten uns immer

zu fünft abzählen: „Erste Brigade, zweite, dritte …“; anschließend erfolgte die

Übergabe an die Begleitwachen und die Registrierung der fünf auf dem

Furnierholz-Brett, und danach begann auch schon die Arbeit. Und lediglich ein

kleines gefrorenes Stückchen Brot in der Jackentasche der Wattejacke diente als

„Abendbrot“ für den ganzen, langen Arbeitstag. Abends geleiteten sie uns zurück

in die Lagerzone, und dort aßen wir sowohl unser Mittagessen als auch unser

Abendbrot… Wie wir damals sagten: „Die Sippe dunkelblau, der Tee schwarz“, was

so viel bedeutete wie Perlgraupensuppe und Gerstengrütze. Es herrschte ein

strenges Regime. Die Baracken wurden nachts verschlossen. Jeder trug Nummern auf

seiner Kleidung. Meine lautete Y-323. Ich habe sie mein Leben lang nicht

vergessen. Ein paar Monate später machte ich einige Bekanntschaften; ein

inhaftierter Elektroingenieur half mir in die Elektriker-Brigade zu gelangen (da

kam mir meine in der Vergangenheit erworbene Erfahrung zugute). Die Arbeit war

ebenfalls beschwerlich, aber leichter als die vorherige Tätigkeit. Vor der

Sprengung entfernten wir von den Masten die elektrischen Leitungen (die

amerikanischen Bagger arbeiteten mit einer Spannung von 3000 Volt) und

Isolatoren, und nach erfolgter Explosion richteten wir die Stromleitungen

entsprechend wieder ein: erneut mussten wir dann in unseren mit Haltekrallen

versehenen Schuhen die Masten hinaufklettern. Und das geschah bei jedem

beliebigen Wetter … Wir überwachten den ordnungsgemäßen Zustand des

Leitungssystems, führten regelmäßige Wartungen durch – und ihre Reichweite

betrug immerhin mehr als zehn Kilometer. In unserer Brigade war ich der

bestausgebildete Elektriker, und in dem Extraraum für uns Techniker, einer

Kammer, in der ein kleiner Ofen stand, an dem man sich sogar aufwärmen konnte,

erteilte ich den Kollegen Unterricht in

unserem Fachgebiet. Im Winter gereichten die Rundgänge draußen nicht eben zur

Freude, aber im Sommer freuten wir uns über die Sonne, die Wärme sowie die

Unmenge verschiedenfarbiger Blumen ohne Duft. Manche dieser Blüten trocknete

ich, und ich habe sie bis heute in einem Buch verwahrt, einem Lehrbuch der

Biochemie.

So arbeitete ich fast ein ganzes Jahr lang – bis zum Mai oder Juni des Jahres 1952. In unserer Brigade befanden sich ganz unterschiedliche Leute. Ein Lehrer für russische Sprache und Literatur aus Minsk. Der Ingenieur Tichomirow. Und so lernte ich die beiden kennen. Bei irgendeiner Registrierung fragte ich, naiv wie ich war, ob irgendjemand einen Federhalter hätte und vernahm sogleich eine Stimme: „Wer hat da „Federhalter“ gesagt? Tichomirow bahnte sich einen Weg zu mir. Es stellte sich heraus, dass er mein Landsmann war; er hatte das gleich an dem von mir benutzten Wort erkannt, das im Allgemeinen nur von waschechten Leningradern benutzt wurde.

Auf Anraten von Doktor Leonid Grigorewitsch Steinfeld schrieb ich meinen Tanten, woraufhin sie mir medizinische Lehrbücher schickten – Hoffnung auf die Zukunft. Damals besaß ich viele Bücher – ein Lehrbuch der gewöhnlichen Physiologie von Ginezinskij und Lebedinskij, ein therapeutisches Nachschlagewerk von Rafalkes, eine Anleitung für allgemein-ärztliche Techniken und noch alles Mögliche andere… Bis heute ist lediglich das Lehrbuch der Biochemie von B.I. Sbarskij erhalten geblieben. Darin findet sich ein Stempel „Geprüft N° 2 Postfach 384-1“. Es handelt sich um einen Stempel der 1. Gorlag-Außenstelle, in der ich zwei von insgesamt fünf Jahren verbüßen musste, die mir das Schicksal eingebracht hatte, und von fünfundzwanzig, die im Urteil festgelegt worden waren.

… In dem Buch – eine vertrocknete Blüte, und nicht nur eine … Sie liegt da, „ausgetrocknet, geruchlos“, aber unvergessen, obwohl sie sich bereits seit mehr als 50 Jahren in diesem Buch befindet, ein wenig länger, als das gesamte Leben des Poeten, der diese Zeilen geschrieben hat. Und abgepflückt wurde sie in der Norilsker Tundra im Sommer 1952, und sie liegt dort nicht zur Erinnerung an ein zärtliches Wiedersehen…

… Wie wir wissen, befanden sich auf allen Akten des KGB, auf den Aktendeckeln, in der oberen rechten Ecke, zwei Buchstaben „XB“ («÷ðàíèòü âå÷íî»;“Aufbewahren für alle Zeit“; Anm. d. Übers.)

… Diese Geschichte erzählte mir in Medweschka, in Norilsk, der Sohn eines Mannes aus den Reihen der ehemaligen Leningrader hohen Herren, keines besonders wichtigen und hochgestellten – aber immerhin. Beim Verhör hatte der Ermittlungsrichter ihm eine Aktenmappe gezeigt, auf dem sich eben diese beiden Buchstaben befunden hatten, und gefragt: „Weißt du, was das heißt?“

„Christus ist auferstanden (im Russischen = «õðèñòîñ âîñêðåñ»; Anm. d. Übers.) , Herr Untersuchungsrichter“. – „Dummkopf, das bedeutet – sie werden dich fertig machen“. – „Na ja, dann wohl eher Sie, Herr Untersuchungsrichter“. Darauf folgten fünf Tage und Nächte im Karzer.

Dieser junge Mann war kein politischer Häftling. Er kam aus den Reihen der intelligenten Gewohnheitsverbrecher, der für einen Fluchtversuch eine Haftstrafe nach § 58-14 bekommen hatte und in unserem Gornij-Sonderlager untergebracht war. Wir standen uns ziemlich nahe – wir waren ungefähr im gleichen Alter und stammten beide aus Leningrad. Von solchen gab es nicht viele. Er fühlte sich sowohl zu mir, als auch zu den berufsmäßigen Verbrechern hingezogen. Einmal betrog er mich, und ich stellte jede Unterhaltung mit ihm ein. Das machte ihm sehr zu schaffen. Irgendwann trat er auf mich zu und sagte: „Na, willst du mit mir nichts mehr zu tun haben?“ – Ich: „Genau!“. Und er mit aufgeregter Stimme: „Ganz und gar?“ Ich musste lachen. „Nein, - erwiderte ich, - nicht wirklich“. Daraufhin er mit großer Erleichterung: „ Na gut, dann ist es etwas anderes …“.

Heute durchdringt der Verbrecher-Jargon unser Leben in einem immer breiteren Maße. In öffentlichen Reden und sogar aus den Fernseh-Bildschirmen hörst du: „Die Sache ist geplatzt“ oder „Mit er Sache hab‘ ich nichts mehr am Hut“. Die Menschen benutzen diese Worte, ohne zu wissen, was sie eigentlich bedeuten. Und ich werde ihren Sinn nicht enthüllen, um den hier vorliegenden Text nicht mit Unanständigkeiten zu schmücken.

Im Sommer 1952 rief man mich auf Gefangenenetappe und entließ mich vom Berg, indem man mich aus der 1. Lagerabteilung des Gornij-Lagers (des Berglagers; Anm. d. Übers.) in die 5. Lager-Außenstelle versetzte – zum Bau der Stadt Norilsk, die man damals noch als Siedlung bezeichnete. Ich arbeitete in der Ziegel- und Betonfabrik, in der Ziegelsteine, Betonblöcke und Treppenbögen für Wohnhäuser gefertigt wurden. Ich knetete den Beton, schleppte die Blöcke und verlud Treppenbögen. Hier lernte ich meinen Altersgenossen, den Moskauer Dima Kurskij kennen, den Enkel des ersten Volkskommissars der Jutiz Kurskij. Er lebte in dem berühmten Haus in der Uferstraße, war Künstler, Student der Surikow-Fachschule. Hauptmechaniker in dieser Fabrik war ein hervorragender namens Trifonenko Mensch (an den Vor- und Vatersnamen kann ich mich nicht mehr erinnern). In den 1930er Jahren war er Hauptmechaniker im Charkower Traktorenwerk gewesen und einer der ersten, denen noch Sergo Ordschonikidse einen PKW der Marke M-1 schenkte. Er hatte zehn Jahre in Lagern verbracht und arbeitete nun als Verbannter in dieser Fabrik. Er war es auch, der mich in die Elektriker-Brigade holte. Ich wartete mehrere Monate die elektrische Ausrüstung dieses Werks. Es war für mich die unbeschwerteste Zeit. Ich weiß noch, wie sie Kartoffeln auf das Lager-Territorium brachten und sie im Schnee abluden. Mehrfach gelang es uns, diese gefroren Kartoffeln in einen Eimer zu sammeln und sie mit komprimiertem Dampf aus den Maschinen in eine leckere Mahlzeit zu verwandeln …

Aber sie mochten es nicht, wenn wir uns lange an ein- und demselben Ort aufhielten - jedenfalls verlegten sie mich in die Brigade für allgemeine Bauarbeiten, und ich kam zusammen mit Dima Kurskij dort hin, den ich schon vorher erwähnte. Wir bohrten gemeinsam Brunnen für die Montage von Fundamenten beim Hausbau. Das war eine schwere Arbeit: mit einem Abbau-Hammer höhlten wir den gefrorenen Boden aus, meißelten ein ganze Grube heraus. Es kam vor, dass wir uns hineinsetzten: dort war es ein wenig wärmer. Einmal überredeten wir einen frei arbeitenden Offizier dazu, uns einen Flasche Schnaps zu bringen. Er füllte ein Drittel für sich ab und gab uns den Rest. In der Holz-Bude verdünnten wir den Schnaps mit Wasser in einem Krug, der mit einer Kette an einem Pfosten festgemacht war; wir tranken ihn leer, aßen ein Stück Brot dazu, gingen in unsere Braugrube und gaben uns den süßen Erinnerungen an die Vergangenheit hin. Das war der einzige Fall innerhalb von drei Jahren, wo ich Alkohol trank.

Dima Kurskijs weiteres Schicksal gestaltete sich ziemlich traurig. Während des Norilsker Aufstands im Sommer 1953 (darüber später mehr) wurde er durch eine explodierende Kugel im Oberschenkel getroffen. Im Folgenden wurde er, wie wir alle, rehabilitiert, aber er kam nicht wieder auf die Beine, ergab sich dem Alkohol und ging jämmerlich zugrunde.

… Später kam ich in die Elektriker-Brigade. Auch dort waren sehr liebe Menschen. Unsere Arbeit hing mit dem Mauern von Wänden zusammen. Auf jede Reihe Ziegelsteine legten wir in den Mörtel, der sie zusammenhielt, ein feines Kupferband, welches wir ans Stromnetz anschlossen. Die abgegebene Wärme ließ den Mörtel nicht gefrieren, er konnte abbinden, und das Kupferband blieb für immer in der Wand. Es wäre nicht schlecht, wenn auch die heutigen Bauarbeiter diese Methode während der Winterarbeiten anwenden würden.

So arbeitete ich also im Sommer, Herbst und Winter des Jahres 1952 bis zum Frühjahr 1953, als der Führer starb. Der „US“ („Schnurrbart“; Anm. d. Übers.), wie man ihn im Lager nannte. Diese Nachricht wurde von uns allen mit Freude aufgenommen, verbunden mit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Irgendeiner fing an zu weinen und wurde dafür geschlagen. Und dann kam der berühmte Norilsker Aufstand. Ich kann mich jetzt schon nicht mehr genau daran erinnern, wie er begann. Ich war Arbeiter, weit entfernt von den Strömungen die innerhalb des Lagers herrschten. Der Begleitwachen waren grausam, mitten auf der Straße konnten sie die Menschen (und das taten sie auch) beim geringsten Vergehen an Ort und Stelle erschießen, beispielsweise wenn sie sich weigerten sich in den Dreck zu legen.

Ein derartiger Fall rief allgemeine Empörung und Aufregung im Lager hervor, und die Gefangenen gingen nicht zur Arbeit. Eigentlich gab es einen Aufstand als solchen überhaupt nicht, es war eher ein Streik. Eine Schicht ging nicht zur Arbeit, die andere blieb einfach am Bauprojekt und ging nach getaner Arbeit nicht zurück in die Zone.

Wir verlangten das Erscheinen einer Kommission aus Moskau, die sich von all den Erschwernissen unseres Lebens selbst ein Bild machen sollte. Dabei wurde im Lager aber vollständige Ordnung gewahrt, Lager-Regime und Disziplin eingehalten. Wir gingen nur nicht zur Arbeit. Freie Arbeiter gab es in der Lagerzone nicht. Wir gingen selber los, um unsere Lebensmittel zu holen, kochten uns unsere Mahlzeiten.

Wir lebten in großen Bracken; in jeder gab es vier Sektionen, die wohl von jeweils 300-400 Mann bewohnt wurden, Demzufolge befanden sich in der Baracke insgesamt wohl zwischen 1200 und 1600 Personen. Im Lager gab es 10-12 solcher Baracken. Jeder Gefangene trug eine Nummer auf seiner Kleidung. Ich hatte die Nummer „U-323“ (U – das ist der 23. Buchstabe im russischen Alphabet; demzufolge war ich die Nummer „23323“ in diesem Lager). Im Korridor der Baracke standen Eimer für die Notdurft, und es gab ein langes Rohr mit einer Reihe von Saugrüsseln zum Waschen mit kaltem Wasser. In der Nacht wurden die Baracken abgeschlossen, und zwar sobald wir von der Arbeit zurückkehrt waren. Und in der kurzen Zeit bis zum Zapfenstreich in der Lagerzone herumzulaufen, war nicht empfehlenswert – man konnte dem Aufseher mit seinem Stock in der Hand begegnen … mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen….

… Aber kehren wir zum Aufstand zurück. Selbst Solschenitzyn hat in seinem „Archipel GULAG“ geschrieben, dass er keinerlei zuverlässige Informationen über die Norilsker Ereignisse erhalten hätte. Hier sind meine Erinnerungen daran.

Eine Kommission aus Moskau kam zu uns mit einem Mitglied des Zentralkomitees an der Spitze. Den Nachnamen weiß ich jetzt nicht mehr. Ganz konkret standen der Kommission zwei Oberste voran – Kusnezow und Michailow. Kusnezow war ein hochgewachsener, hagerer und bis zu einem gewissen Maß beinahe gutmütiger Genius im Vergleich mit Michailow, einem dicken, rotwangigen und schrecklich bösartigen Mann.

Eines Tages betraten bewaffnete (was strengstens verboten war) Soldaten die Lagerzone, gaben ein paar Schüsse ab, wobei sie übrigens niemanden verletzten, und wir wurden gezwungen, die Zone zu verlassen. Später, als wir aus diesem Anlass Beschwerde einreichten, leugneten die Soldaten alles, obwohl die von uns aufgesammelten Patronenhülsen Beweisstücke für unsere Rechtschaffenheit waren.

… Wir verließen das Lager nicht und gingen weder zur Arbeit noch an einen anderen Ort außerhalb der Lagerzone; auch ließen wir uns auf keinerlei Aufrufe ein. Einmal wurde das Lager von Truppen umstellt; sie schufen einen Durchgang innerhalb der Feuerzone, und die Lager-Verwaltung schlug allen über Rundfunk vor, das Lager zu verlassen. Kein Mensch leistete dem Aufruf Folge. Da verkündeten sie, dass diejenigen, die nur eine kleine Haftstrafe von 3, 5 oder 10 Jahren abzusitzen und nur noch eine kurze Rest-Zeit abzubüßen hätten, das Lager verlassen könnten, ohne irgendwelche Repressionen befürchten zu müssen. Manch einer ging hinaus, aber viele blieben – und von denen, die zu 25 Jahren verurteilt worden waren, war schon überhaupt keine Rede.

Es herrschte Polarsommer mit seinen weißen Nächten, aber nicht solche, wie

man sie aus Leningrad kannte. Wir erwachten und sahen, dass die Wohnsektion des

Lagers abgegrenzt worden war, getrennt vom Wirtschaftsteil durch einen

Stacheldrahtzaun, und auf den Wachtürmen waren Geschütze aufgestellt. Ein

weiteres Mal machte man uns das Angebot, uns zu entfernen, aber wieder kam

niemand dieser Aufforderung nach. Da ertönte das Kommando das Feuer zu eröffnen.

Die Soldaten auf den Wachtürmen, die neben den Geschützen standen, weigerten

sich zu schießen. Wir liefen unruhig auf dem großen offenen Platz hin und her

und sahen Fahrzeuge herannahen; die Soldaten wurden mitgenommen, das Kommando

wurde gewechselt (Russen gegen nationale Minderheiten), und dann eröffnete man

auf uns das Feuer. Alle lagen auf dem Boden, versuchten fortzukriechen. Na ja –

und damals wurde dann auch Dima Kurskij verwundet. Und ich robbte, den Kopf mit

meinen Armen schützend, so schnell es ging auf den Ellenbogen hinter eine der

Baracken; als ich sah, dass ich unversehrt geblieben war, stand ich auf und

rannte zur Sanitätsabteilung hinüber. Dort arbeiteten meine Kollegen. Es gab

bereits sehr viele Verletzte, überall sah man Blut. Man erbat meine Hilfe beim

Verbinden. Wir arbeiteten die ganze Nacht hindurch. Gegen Morgen meinten meine

Bekannten: „Noch länger können wir dich jetzt nicht hier behalten, geh!“ Und ich

ging. Ein wütender Soldat mit Automatikgewehr kam auf mich zu gerannt, stieß mir

in den Rücken und kommandierte: „Vorwärts!“ Er brachte mich zum General-Major,

dem Leiter des Gornij-Lagers (in der Vergangenheit General-Leutnant und Leiter

der Kranojarsker KGB.-Gebietsverwaltung) und

meldete: „Genosse General! Der hier – der hat ein schwarzes Banner versteckt“.

(Dieses schwarze Banner hatte ich nie gesehen). Der General hielt eine Schachtel

„Kasbek“ in den Händen, auf der er sich eine Notiz machte. Er fragte mich: „Wie

lautet Ihr Nachname?“ – Na gut, denke ich – wenn ich ihm gleich meinen Namen

sage, wird das Elend auch keine andere Wendung nehmen …“ (Obwohl der

Familienname gar nicht von Nöten war: meine Häftlingsnummer „U-323“ war

schließlich weithin sichtbar, und offenbar kam der General zu meinem Glück nicht

auf die Idee, sie sich zu notieren). Ich sagte: „Herr General! Was für ein

Banner? Ich habe mich im Sanitätstrakt aufgehalten und dort geholfen”. (Meine

Arme waren bis zum Ellbogen voller Blut). Er polterte: „Na los, geh da rüber“.

Und dann brachte man mich, begleitet von Flüchen, hinter die Lagereinzäunung, wo

teils auf den Knien, teils in der Hocke (aufstehen durfte man nicht) schon viele

Leute unter Bewachung saßen.

Anschließend brachte man uns in die Baracke, erlaubte uns unseren Sack (unser Bündel) mit Sachen zu holen und trieb uns unter dem Gebell der Hunde und dem Geschrei der Wachen in die Tundra hinaus. In der Tundra, am Ufer eines kleinen Sees, veranstalteten sie bei uns eine äußerst sorgfältige Durchsuchung (Filzen). Zwei Soldaten banden meinen Sack auf und fanden darin, neben etwas kümmerlichen Hab und Gut, ein paar Bücher, medizinische Lehrbücher, Postkarten mit Ansichten von Leningrad – Mariinskij-Theater, Schloss-Platz, Isaak-Kathedrale, Kupferner Reiter … Ich wurde gefragt: „Was ist das?“ – Ich erwiderte: „Das ist die Stadt Leningrad, dort habe ich gewohnt, war Student…“ Danach trieben sie uns bei glühender Hitze durch die ganze Stadt, ließen uns in Güter-Waggons einsteigen und transportierten uns mit der Schmalspurbahn in ein kleines Lager auf dem Berg Nadeschda, in dessen Nähe sich ein Flugplatz befand. Damit war die Hoffnung verbunden, irgendwann auf das Festland zurück zu gelangen. Und so endete für mich der Norilsker Aufstand.

Im Sommer 2003 war der 50. Jahrestag seit Beginn des Norilsker Aufstands. Ein Journalist hatte mich ausfindig gemacht, und ich erzählte ihm eine ganze Menge über dieses Ereignis. Er begab sich per Flugzeug an den Ort jener Geschehnisse, sammelte Material und drehte einen Film. Am 2. August wurde dieser Film im russischen Fernsehen gezeigt.

… Trotz des Streiks, des Auseinanderjagens der Menge, der Erschießungen hielten die Behörden strikte Ordnung ein. Worin äußerte sich das? Nun, sagen wir, darin, dass ich alle vier Pakete von meiner Tante erhielt, die sie vorher verschickt hatte und die aus den bekannten Gründen zurück gehalten worden waren. Die Pakete erreichten mich in ihrer ganzen Vollständigkeit. Wir hatten unser Kommando, unsere Gesellschaft mit unserem Brigadeleiter Wladislaw Malz an der Spitze, der in der Vergangenheit Bariton am Opernhaus der Stadt Lwow gewesen war und über eine wunderschöne Stimme verfügte. Wir arbeiteten nicht. Er sang uns unter der Begleitung einer Gitarre, die er hatte bewahren können, russische Romanzen und Arien aus Opern vor, wir aßen dabei leckere Sachen aus den Paketen – Speck, Wurst, Konserven und warteten auf unser weiteres Los, das nicht sonderlich erfreulich zu werden schien. Die Einen sagten, dass man uns vielleicht nach Dudinka schicken, auf Lastkähne verladen, ins Nördliche Eismeer schaffen und das Schiff dort versenken würden. Andere meinten, dass so etwas tatsächlich schon vorgekommen wäre.

Aber dann kam der Tag, an dem der Soldat auf dem Wachturm uns zubrüllte: „Jungs“ Habt keine Angst, mit euch wird gar nichts passieren – sie haben Berija verhaftet“. Unterdessen wurden auf der Bahnlinie, die am Fuße des Berges verlief, Waggons herangebracht und ein Teil der Menschen irgendwo hin abtransportiert. Eines Tages war auch ich an der Reihe. Wir wurden in Dudinka abgeliefert, auf einen Kahn verladen und weiter den Jenisej flussaufwärts gebracht, nach Krasnojarsk. Es war eine Fahrt mit großen Erschwernissen: sie hatten uns zusammengepfercht wie Heringe in einem Fass. Liegen konnte man überhaupt nur auf der Seite, und wenn einer seine Position verändern wollte, dann mussten sich alle gleichzeitig auf Kommando umdrehen… Es war furchtbar stickig – viele hielten diesen Bedingungen nicht stand. In Krasnojarsk verbrachten wir mehrere Tage in einem Durchgangslager, danach verfrachtete man uns in beheizbare Waggons und transportierte uns weiter. Anhand des Stationsnamens begriffen wir, dass sie uns nach Osten brachten, an die Kolyma. Und so geschah es auch….

Viele Jahre später war ich dank W.I. Wengerow in Norilsk, der in unserer Lagerabteilung als Bibliothekar arbeitete. Wladimir Iwanwitsch Wengerow war in der Vergangenheit ein großer Partei- und Sowjet-Mitarbeiter gewesen, ein sehr interessanter, kluger und gutmütiger Mensch.

Ich will ein wenig vorweg greifen. 1973 gab es in meiner Gruppe einen Zuhörer-Arzt aus Norilsk. Wir sprachen ein wenig über die Stadt, und ich sagte ihm, dass ich sehr gern einmal wieder dorthin fahren würde. Im Herbst desselben Jahres traf ein Telegramm am Institut ein, ausgestellt auf den Namen des Rektors, mit der Bitte, den Dozenten W.A. Michajlowitsch zwecks Konsultation eines Schwerstkranken nach Norilsk abzukommandieren (selbstverständlich mit Zahlung sämtlicher Unkosten). Ich zählte mich nicht zu den ganz großen Spezialisten, die man hilfesuchend zu einem Kranken ruft, zumindest nicht an einen so weit entfernten Ort, aber schließlich nahm ich das doch für bare Münze und flog. Einen Direktflug dorthin gab es nicht. Zunächst musste ich nach Moskau fliegen. Dort gelang es mir nur mit Mühe, nachdem ich das Telegramm vorgezeigt hatte, ein Flugzeug nach Norilsk zu bekommen. Das Taimyr-Gebiet nahm uns nicht an. Wir landeten also in Amderma (Liegeplatz für Robben), wo die Startbahn direkt am Ufer der Kara-See entlang lief. Ein einziges Mal in meinem Leben sah ich damals das Nördliche Eismeer – riesige grüne Wellen … Als wir in Norilsk landeten, sah ich im Gras meinen ehemaligen Lehrgangsteilnehmer stehen. „Was ist passiert?“, - fragte ich. „Na, Sie wollten doch unbedingt Norilsk wiedersehen“, - antwortete er.

W.A. Michajlowitsch zwischen zwei Reanimationsärzten, 1973

Es stellte sich heraus, dass er W.I. Wengerow, der damals Vorsitzender des Norilsker Statdtexekutiv-Komitees war, von unserer Begegnung berichtet hatte. Wengerow war es dann auch, der die Reise organisierte. In seinem „Wolga“ fuhr ich zur „Bärenbach“-Mine, schaute mir die erhalten gebliebenen Überreste unseres Lagers an, wohnte im Hotel und aß in einem Restaurant. Wir hatten sie in den letzten Jahren dort gebaut. Ich suchte ein paar Kranke auf (die im Übrigen auch gut und gerne ohne diese Visite ausgekommen wären), hielt einige Vorlesungen und fuhr dann mit großer Dankbarkeit gegenüber W.I. Wengerow wieder fort.

Später lebte er für kurze Zeit in Leningrad, war Direktor des Lensowjet-Theaters und ging schon früh in eine andere Welt hinüber. Ein zweites Mal gelang es mir mich 1976 in Norilsk aufzuhalten, als ich im Außendienst tätig war.

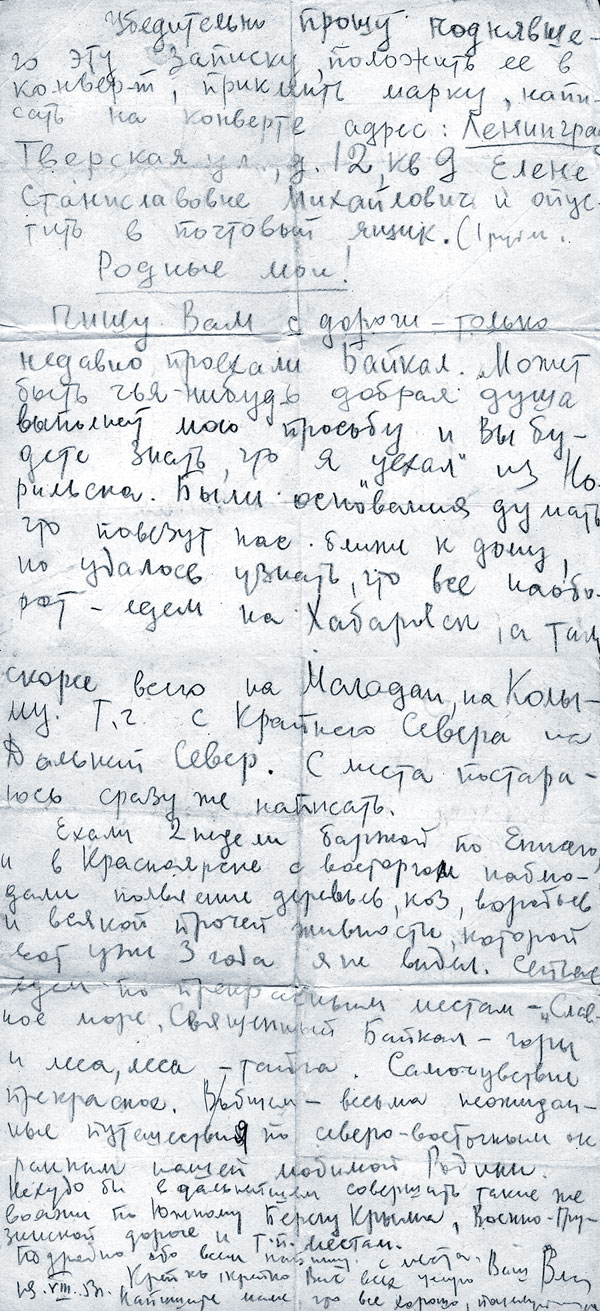

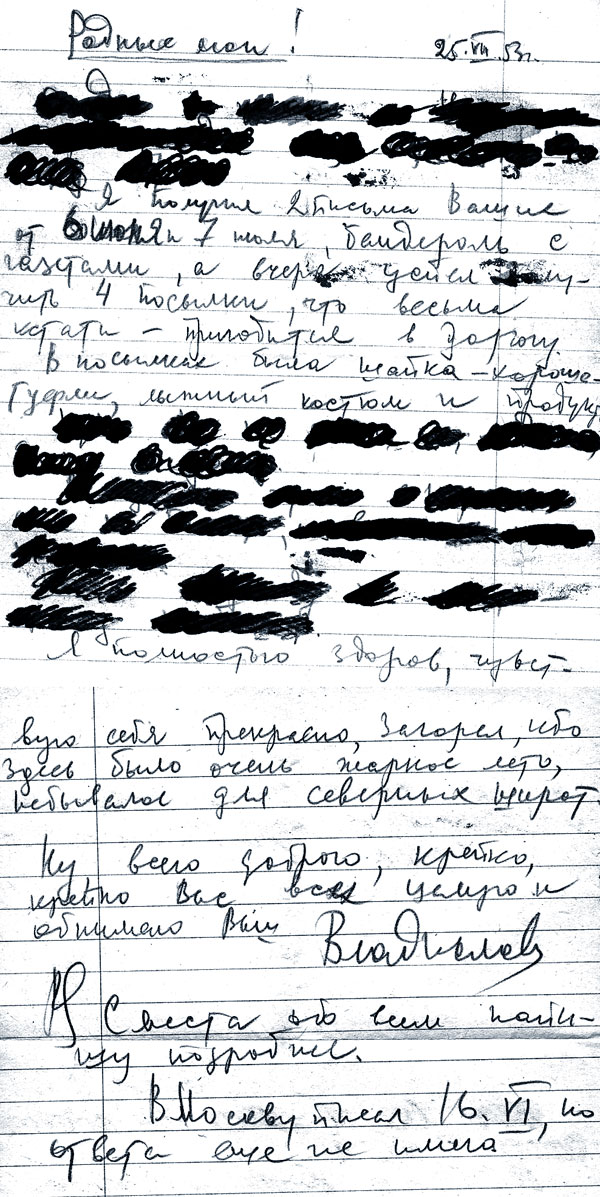

… Die Bahnlinie. Auf ihr fährt ein langer, ein sehr langer Zug aus roten, beheizbaren Waggons, mit Geschützen auf den Wagendächern und mit Gewehrschützen… An den Bahnhöfen kamen Menschen auf uns zu gerannt, die versuchten uns Brot, Zucker oder sonst noch etwas zuzustecken, aber die Wachen ließen das nicht zu. Wir durchfuhren Irkutsk und sahen den Baikal-See. Damals gab es die höher gelegene Trasse noch nicht, und der Zug fuhr direkt am Ufer des Baikal entlang. Wir passierten den Baikal, hielten an der Bahnstation Sludjanka. Neben dem Zug waren eine Menge Menschen zusammen gekommen, aber die Wachsoldaten jagten sie fort. Ich fand einen Fetzen Papier, einen Bleistiftstummel und schrieb: „Wer dieses Briefchen aufhebt, den bitte ich eine Marke darauf zu kleben und ihn an folgende Adresse zu schicken: Leningrad, Twerskaja ul., Haus 12, Wohnung 18, an Jelena Stanislawowna Michailowitsch“. Weiter schrieb ich: „Meine Lieben! Man bringt uns irgendwo in den Osten, wahrscheinlich wohl an die Kolyma. Sobald ich angekommen bin – schreibe ich wieder“. Und tatsächlich hob irgendeine gute Seele die Notiz auf und schickte sie ab. Seit dieser Zeit sind mehr als 50 Jahre vergangen. Dieser Fetzen Papier liegt jetzt vor mir – mit verblichenen Buchstaben, zusammen mit den anderen Briefen, die ich an dieselbe Adresse schrieb. Hier ist er.

Das, was von der Lagerzensur durchgestrichen wurde, kann man nicht mehr entziffern, und ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern.

So dauerte diese Fahrt durch Sibirien in den roten Güterwagen, in den beheizbaren Waggons etwas zwei Wochen, vielleicht zehn Tage. Nur gut, dass Sommer herrschte, es war warm. Und dann brachten sie uns in die Bucht von Wanino. Das war eine Gefangenen-Stadt. Dichte Zäune, Wachtürme, Stacheldraht – hauptsächlich ein Durchgangslager. Jedenfalls verbrachten wir in dem Lager ebenfalls ungefähr zwei Wochen. Danach brachten sie uns in den Hafen. Dort lag das Schiff „Kronstadt“, mit dem sie mich zwei Jahre später wieder zurückbrachten. Und damals erinnerte ich mich daran, dass ein guter Freud aus meiner Kindheit – Ilja, in jungen Jahren die Schifffahrtsfachschule beendet hatte und als Mechaniker auf dem Schiff „Kronstadt“ tätig war, was sich damals im Baltikum befand. „Ob das wohl derselbe ist?“ – dachte ich.

Nun begaben wir uns zum Schiff. Wir wurden in den Frachtraum verladen, in den „kalten, düsteren Frachtraum“. Dort unten hörte ich dieses Lied:

Du erinnerst dich an jenen Waninsker Hafen,

Das Sirenengeheul der düsteren Schiffe,

Als wir durch das Gras zum Hafen gingen,

In die kalten, dunklen Frachträume.

Kein Stöhnen, sondern Klageschreie

Entriss sich jeder Brust.

„Auf Wiedersehen für immer, Festland“, -

Heulte das Schiff, es schrie.

Vom Schlagen der Wellen stöhnten die Gefangenen,

Umarmten sich wie Blutsbrüder,

Nur ab und an rissen sich von den Zungen

Ein paar dumpfe Flüche los.

Über dem Meer verdichteten sich dunkle Wolken,

Die Naturgewalt des Meeres heulte,

Voraus lag Magadan,

Die Hauptstadt der Region Kolyma.

Sei du verflucht, Kolyma, dafür,

Dass man dich einen wunderbaren Planeten nennt,

Sie bringen einen unter Wachbegleitung her und

ein Zurück, das gibt es schon nicht mehr.

Später sangen wir das Lied auch im Lager, wobei wir im dritten Couplet die Worte „dumpfe Flüche“ gegen „Flüche gegen die Tschekisten“ austauschten. Viele Jahre danach sangen Studenten dieses Lied, Jungen und Mädchen, die etwas Derartiges nie zu Gesicht bekommen hatten. Und es war für mich sehr schmerzlich, aus diesen unschuldigen, zarten Mündern ein Häftlingslied zu hören.

Aber damals fuhren wir vier Tage und Nächte in diesen düsteren Frachträumen, es herrschte eine entsetzliche Hitze, es war stickig und über uns tropfte kaltes Wasser herab. Damals nisteten sich bei mir zum ersten (und einzigen) Mal Läuse ein.

Man brachte uns ins Magadaner Durchgangslager. Hier lernte ich Jura Sokolnikow kennen, den Sohn des berühmten Sokolnikow, des Volkskommissars der Finanzen, der noch in den 1930er Jahren erschossen worden war. Es war ein sehr interessanter Mensch, ein Mann von starkem Geist, älter als ich, der viele Jahre in Gefängnissen und Lagern verbracht hatte. Aber das Schicksal trennte uns sehr schnell wieder.

Die Gefangenen wurden auf offene Lastwagen mit angesetzten hohen Seitenwänden verladen, die oben mit einem Netz bespannt waren. In den vier Ecken der Ladefläche saßen Wachleute mit Automatikgewehren. Wir fuhren über den Kolyma-Trakt gen Norden, die Ebene wurden von Bergen abgelöst; dann ließ man uns in einer etwa 500-700 km nördlich von Magadan gelegenen Siedlung aussteigen. In der Siedlung Ust-Utinka gab e seine Goldgrube. Hier begannen die letzten eineinhalb Jahre meiner Häftlingszeit, die teils leichter, aber auch teilweise schwieriger war als die vorangegangenen. In der ersten Zeit arbeitete ich unter Tage und schob die Loren mit dem Erz, das dann in die Aufbereitungsanlage gelangte, wo man Gold daraus gewann. Das war das Resultat der zehnstündigen Arbeitstage unter der Erde …

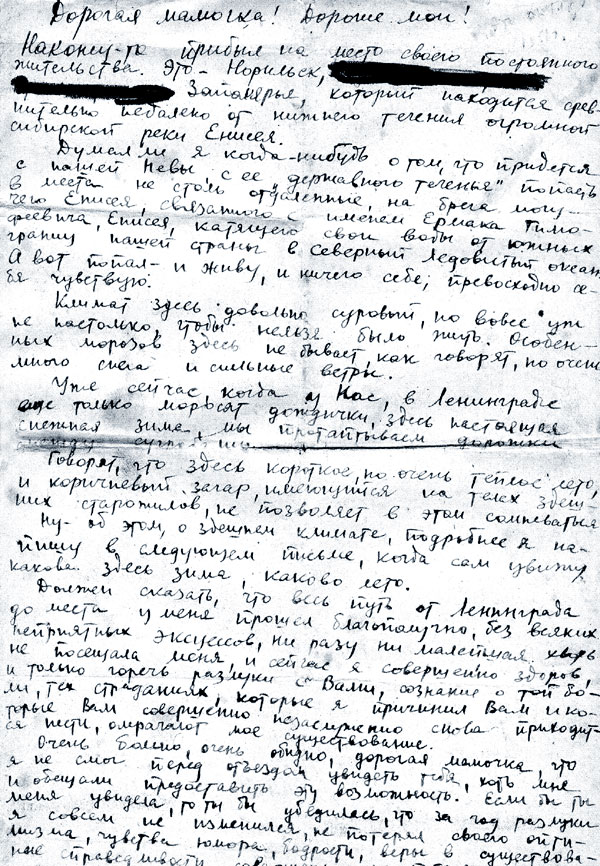

Später forderte mich ein Chirurg aus der Sanitätsabteilung, der Häftling Georgij Jakowlewitsch Denisow, ein hervorragender Arzt aus Saratow, auf, bei ihm in der Abteilung als Feldscher zu arbeiten. Im Lager hatten sich keine Leute gefunden, die eine noch umfangreichere medizinische Ausbildung als ich genossen hatten, Und genau das rettete mich. Über ein Jahr war ich in der Sanitätsabteilung tätig und lernte dort eine Menge. Im Krankenhaus arbeiteten ein Chirurg, ein Therapeut und drei Feldscher – ein ehemaliger Student des medizinischen Instituts in Vilnius, der ehemalige Leiter einer der regionalen Abteilungen für Volksbildung und ich. Hier eine Aufnahme aus jenen Jahren. Sie wurde illegal von einem im Lager eingetroffenen Röntgentechniker gemacht. In der Mitte – der Chirurg G.J. Denisow, links – mein Feldscher-Kollege aus Litauen, rechts – ihr gehorsamer Diener. Wie Sie sehen, hatte man uns damals erlaubt, die Haare wieder wachsen zu lassen; wir wurden nicht mehr kahlgeschoren.

Und hier noch ein Foto. Auf der rechten Seite – Kolja Nikitin, ehemaliger Vorsitzender einer Kolchose in der Gegend von Nowgorod, der wegen „Terrorismus“ verurteilt worden war, weil er angeblich den Dorfratssitzenden hätte ermorden wollen, ehemaliges Parteimitglied. Wir arbeiteten unmittelbar neben in Freiheit befindlichen Mitarbeitern – einer Krankenschwester, dem Therapeuten Isaak Michailowitsch Tschernij und dem Leiter der Sanitätsabteilung Sergej Michailowitsch Nawasardow.

Das Krankenhaus mit seinen 50 Betten war wirklich nicht schlecht. Es verfügte auch über einen Operationssaal. In den Krankenzimmern gab es ständig frische Wäsche. Auch die Versorgung mit Arzneimitteln war gut. Es war dort wohl nicht schlechter als in den ländlichen Krankenhäusern jener Zeit – und vielleicht auch der heutigen. Das Krankenhausleben ging ruhig vonstatten. Das Haftregime dort war wesentlich milder als in Norilsk. Die Gefangenen trugen keine Nummern. Die Baracken wurden nachts nicht zugesperrt. Der Aufsichtsdienst benahm sich korrekt. Man fing an uns ein wenig Geld auf die Hand zu zahlen; es war wenig, aber immerhin – man konnte dafür das Allernötigste am Kiosk oder zusätzliche Mahlzeiten in der Kantine kaufen.

Aber innerhalb des Lagers verschärften sich jäh die nationalen Gegensätze, was in Norilsk nicht der Fall gewesen war. Es entstanden Landsmannschaften – eine ukrainische (west-ukrainische, Bandera-Leute), baltische, eine polnische, eine russische (die zahlenmäßig kleinste). Natürlich schloss ich mich ihr an, obwohl die Polen und auch alle anderen mich zu den Ihren zählten. Die Russen wurden unterdrückt. Fast alle waren der Meinung, dass die Russen an ihrem Elend schuld seien, ohne dabei ihre wahren Gründe zu verstehen. Es kam sogar zu Ermordungen. Und ein Teil der Russen entfernte sich in den Bereich hinter der Lagerzone und wurde dann in andere Lager verschickt.

Der Leiter unserer Lager-Außenstelle, ein mächtiger Hauptmann von stattlicher Größe, schaute gelegentlich in die Sanitätsabteilung herein; er war stets beschwipst. Einmal sagte er zu Kolja Nikitin und mir: „Na, Jungs – haltet durch, ihr werdet bald frei gelassen; ihr dürft nur niemandem sagen, dass ihr Kommunisten seid – dann geben sie euch den Rest“.

Und tatsächlich – irgendwie Anfang Februar oder März 1955 wurde ich zur Lager-Verwaltung gerufen, wo man mir ein Papier zu lesen gab, was meine Hände zum Zittern brachte und mir Sternchen vor den Augen herumflimmern ließ. Auf dem Papier stand, dass unser Ermittlungsverfahren mit ungesetzlichen Methoden geführt worden wäre, man die Untersuchungsrichter verhaftet hätte, die Akte zur erneuten Überprüfung weitergeleitet worden sei und ich mit einem Häftlingstransport nach Leningrad geschickt würde.

Und ich begann zu warten …

Meine Kameraden bereiteten mich auf die Reise vor, fertigten für mich einen Furnierholz-Koffer an, in dem mein kümmerliches Hab und Gut Platz fand – eine Decke, auf der Mama später jahrelang die Wäsche zu bügeln pflegte, Pantoffeln, die ich danach noch über ein Jahr lang trug, und noch so einige Dinge…

Ich las bei Schalamow von der amnestiebedingten Freilassung im Jahre 1953, darüber, wie sich Massen freigelassener Häftlinge von Kolyma aufs Festland begaben. Und ich bedauerte es nicht, dass ich erst 1955 frei kam. 1953 wäre ich gar nicht erst bis nach Hause gekommen: ich wäre unterwegs gefressen worden. Und 1955 hätte ich es alleine auch nicht geschafft. Danke, dass man für die Etappe ein Fahrzeug aus Ust-Utinka nach Magadan kommen ließ. Im Mai 1955 wurden die Menschen nicht mit dem Flugzeug fortgeschickt, mit dem Schiff ebenfalls nicht – die Nagajewsker Bucht war noch zugefroren. Einen Monat verbrachte ich im Durchgangslager. Das war ein riesiges, beinahe leeres Territorium. Nichtstun. Hunger. In der Nachbarzone roch es nach Fisch. Wir riefen ihnen zu, und man warf uns von dort, mitten durch die Feuerzone, rohen Fisch zu. Wir rissen die Bretter von unseren Pritschen und kochten den Fisch, ohne Salz, in irgendwelchen Blechdosen über dem Lagerfeuer.

Und dann kam die Etappe. Mit der „Kronstadt“ (demselben Schiff, mit dem sie mich zwei Jahre zuvor nach Magadan gebracht und auf dem früher meine Schulfreunde im Baltikum als Mechaniker und Steuermänner gearbeitet hatten, denen es damals gelungen war, die Fachschule für Ostsee-Seefahrt zu absolvieren) schwammen wir bis zur Bucht von Wanino, und dann ging es weiter durch sämtliche Durchgangslager Russlands. Später gelangten wir nach Chabarowsk, Tschita, Irkutsk, Krasnojarsk, Nowosibirsk, Omsk …

Langsam fuhr der Zug durch die fernöstliche Taiga, während er die Bergkuppen umfuhr. Es war sommerlich, die Berge waren übersät mit Tulpen – roten, gelben, schwarzen … Und im Nachbar-„Abteil“ beförderten sie Frauen. Das erfuhren wir anhand der hörbaren Ausrufe: „Wie schön die Blumen sind!“ – Und sogleich sprang der Wachleiter, ein junger Obersergeant, vom Zug und pflückte einen riesigen Arm voll Tulpen für das Nachbar-„Coupé“. Das war 1955. Ob so etwas auch früher hätte geschehen können? …

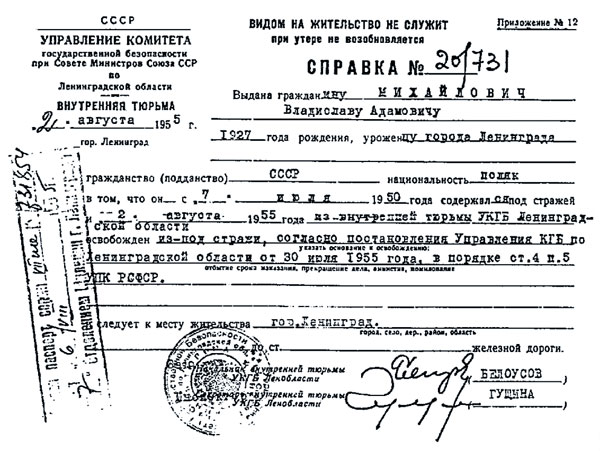

In Leningrad wurde ich am 22. Juli 1955 abgeliefert. Das Berufungsverfahren dauerte zehn Tage. In dieser Zeit bestellte mich der Untersuchungsrichter insgesamt zwei Mal zu sich. Und nur am Tage! Das Haftregime war ein ganz anderes – man durfte hier wenigstens den ganzen Tag auf dem an der Wand befestigten Bettgestell liegen. Auf Bestellung brachten sie einem jedes beliebige Buch. Am 2. August führten sie mich in ein großes Zimmer, in dem sich eine Menge Menschen befanden – Soldaten und Zivilpersonen. Ein am Tisch sitzender großer und äußerst imposanter Mann meinte: „Ich bin der stellvertretende Leiter der MGB –Abteilung für den Bereich Leningrad. Ihr Fall wurde überprüft und für unbegründet befunden; Sie werden heute freigelassen. Folgendes möchte ich Ihnen noch sagen: Sie sind ein noch junger Mann, und ich möchte nicht, dass in Ihnen ein Gefühl der Ungerechtigkeit wegen all dem zurückbleibt, was mit Ihnen geschehen ist“.

In meinem Inneren fing alles an zu brodeln und zu frohlocken, aber ich ließ es mir nicht anmerken: „Nein, Herr Offizier, es wird schon etwas in mir zurückbleiben, aber das Gefühl, dass mir Gerechtigkeit widerfahren ist“. Er: „Ich rufe jetzt den Begleitsoldaten; man wird Sie rasieren, sie können sich waschen – und dann …. ab in die Freiheit. Aber mit Herr brauchen Sie mich nicht anreden“. Der Begleitsoldat traf ein. Ich legte meine Hände auf den Rücken. „Das müssen Sie nicht“. – „Es ist nur die jahrelange Gewohnheit, Herr Offizier …“

Am Abend führten sie mich in irgendein Amtszimmer gaben die seiner Zeit bei der Haussuchung (ich war nicht dabei gewesen) konfiszierten Dokumente, Fotografien, Bescheinigungen über meine drei Medaillen an mich heraus – „Für die Verteidigung Leningrads“, „Für den Sieg über Deutschland im Großen Vaterländischen Krieg 1941-1945“ und „Für heldenmütige Arbeit im Großen Vaterländischen Krieg 1941-1945“. Mit zitternder Hand setzte ich meine Unterschrift in irgendein Journal und trat dann am 2. August, um 18.45h, aus den Toren des inneren Gefängnisses.

Die Medaillen, übrigens, händigten sie mir nicht aus. Ich bekam sie erst Ende des Jahrhunderts zurück, 1996 oder 1997, nachdem ich einem Sammler davon erzählt hatte, der sie aus seinen Vorräten entnahm.

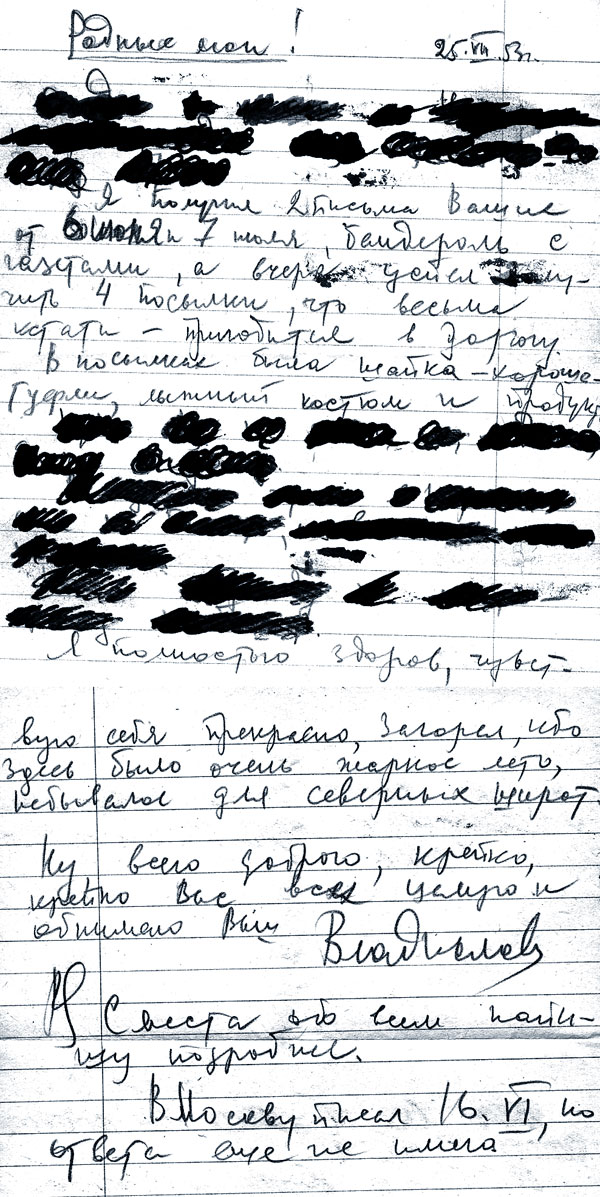

Ich trat in Lager-Kleidung, groben Schweineleder-Stiefeln, mit meinem Holzköfferchen, das mit meine Freunde im Lager geschenkt hatten, auf den Litejnij-Prospekt hinaus, mit 60 Rubel in der Jackentasche, die sich auf meinem Personalkonto befunden hatten, sowie einer Bescheinigung über meine Freilassung. Da ist sie:

§ 4, Pkt. 5 des Strafgesetzbuchs der RSFSR – das bedeutet: aus Mangel an Tatbeständen. … Um mich herum waren viele Lichter und elegant gekleidetes Publikum. Ich hielt ein großes, schwarzes Auto an, das ich noch nie gesehen hatte (es war ein Fahrzeug der Marke SIM mit der Aufschrift: „Taxi“), und sagte dem Chauffeur, er solle mich in die Twersker Straße bringen solle, zu Tante Hele, dem einzigen Menschen, mit dem ich während all dieser Jahre korrespondiert hatte, - dem einzigen, weil sie alleinstehend war und vor nichts Angst hatte. Aber zuvor bat ich den Fahrer, einen Abstecher zum Schlossplatz auf dem Newskij-Prospekt zu machen. Ich wollte mir so gern die Stadt ein wenig anschauen. Die nächste Etappe meines Lebens begann …

Ein paar Gedanken laut geäußert. Unsere „rechtsschützenden Organe“ – Wtscheka, OGPU, NKWD, NKGB, MWD; MGB, die von Stalin, Dserschinskij, Menschinskij, Jagoda, Jeschow, Berija und ihrem ganzen Gefolge gelenkt wurden, haben unseren Menschen, unserer Gesellschaft viel zu viel Elend gebracht, und auch dem Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft, was zweifellos möglich war. Das Beispiel einer Reihe von Ländern – bestätigt das.

Bucharin, Rykow, Kamenew, Tuchatschewskij und andere (Trotzkisten, Opportunisten, und auch Trotzkij selber) wurden rehabilitiert, das heißt als Unschuldige vor der WKP (B), der KPdSU, der Sowjetmacht, dem Stalinismus anerkannt. Aber WKP (B), Sowjetmacht und Stalinismus tragen die Schuld an allen unglücklichen Umständen des Landes und seines Volkes nach 1917.

Und vom Standpunkt des demokratischen Staates gesehen, sind sie alle, ebenso wie ihre nicht verurteilten Anhänger, schuldig vor dem Land und ihrem Volk und sollten gemeinsam mit Stalin, der WKP (B)-KPdSU und ihren Nachfolgern verurteilt werden. Und wenn die KPdSU 1991 vor Gericht gekommen wäre, dann hätten sie auch zusammen mit ihr verurteilt werden müssen.

Die heutigen Staatssicherheitsorgane, möchte man meinen, sind da etwas ganz anderes. Aber wenn ich sehe, dass ihre Mitarbeiter sich voller Stolz Tschekisten nennen und unter den Portraits Dserschinskijs sitzen, dessen Denkmal schon längst vom Lubjanka-Platz entfernt wurde, dann wird mir ziemlich unwohl. Es ist nötig, dass man Reue zeigt, sich von der Vergangenheit lossagt, und dann wird es eine Rückkehr zu ihr auch nicht mehr geben.

Kann man sich wohl vorstellen, dass im heutigen Deutschland Metro-Stationen den Namen von SS-Führern tragen, eine Straße nach Göbbels benannt ist und das Volk turnusmäßig den Jahrestag der Entstehung der SS feiert?

… Ich stelle mir vor, dass es mehrere Kategorien von Tschekisten gegeben hat.

Die erste Kategorie – das waren keine Leute, die der Sowjetmacht aufrichtig ergeben waren, sie liebten, sie bis zur allerletzten Instanz für wahr hielten, davon überzeugt waren, dass es tatsächlich Volksfeinde gab, die sie hassten und dass man sie vernichten müsste. Offenbar waren nicht sie diejenigen, die sich am grausamsten erwiesen.

Die zweite Kategorie – bestand aus Lumpengesindel, Abtrünnigen, und Abweichlern, Menschen, die von Natur aus grausam waren, denen es völlig gleichgültig war, wenn sie folterten oder wen sie erschossen. Auch sie waren der Sowjetmacht treu ergeben. Aber unter anderen Umständen wären sie möglicherweise (und waren es auch!) dem Faschismus und der SS treu gewesen und hätten ihr gedient. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten waren sie auch die Grausamsten. Bei ihnen handelte es sich um Ermittlungsrichter, Staatsanwälte, Richter, Aufseher und Angehörige des Wachpersonals.

Die dritte Kategorie – das waren Leute, die Karriere machen wollten, Opportunisten, die sich krampfhaft an ihre Posten klammerten, und infolgedessen mussten sie das tun, was sie unter anderen Umständen vermutlich überhaupt nicht getan hätten. Die letzte Kategorie ist wohl die zahlenmäßig kleinste. Ihr gehören Leute an, die anfangs glaubten, dass das, was sie taten, rechtens war, die dann aber später sahen und begriffen, UM WAS ES DA TATSÄCHLICH GING. Manche von ihnen bemühten sich, weniger Schaden anzurichten, sie waren weicher, gütiger. Andere schossen sich eine Kugel in den Kopf, und manch einer kam hinter Schloss und Riegel. Übrigens wurden Tschekisten aller Kategorien repressiert, genau wie wir, die Sünder.

Ich kann es nicht glauben, wenn unsere staatlichen Akteure, Schriftsteller, Wissenschaftler sagen, dass sie nicht gewusst hätten, was da zu jener Zeit in unserem Lande vor sich ging, und dass ihnen erst der 20. Parteitag der KPdSU die Augen darüber geöffnet hätte.

Natürlich hatten viele keine Ahnung; aber das waren diejenigen, die nicht

gerade gebildet waren, die nicht weiter vorausschauten, als bis zum Ende ihrer

Nasenspitze, die sich nicht für das Leben im Lande interessierten, die dieses

Leben nichts anging, die sich davon nicht berührt fühlten. Aber was war mit der

denkenden Bevölkerung, den Angehörigen der Intelligenz?! Selbst ich, noch ein

Junge, erkannte und sah, was da um mich herum los war, und akzeptierte in meinem

tiefsten Innern das existierende Regime nicht. Allerdings glaubte ich an die

Ideale des Kommunismus, war selber seit meinem 18. Lebensjahr Kommunist, aber

die stalinistische Herrschaft war mit dieser möglichen, hellen Zukunft nicht

identisch.

Natürlich hatten viele keine Ahnung; aber das waren diejenigen, die nicht

gerade gebildet waren, die nicht weiter vorausschauten, als bis zum Ende ihrer

Nasenspitze, die sich nicht für das Leben im Lande interessierten, die dieses

Leben nichts anging, die sich davon nicht berührt fühlten. Aber was war mit der

denkenden Bevölkerung, den Angehörigen der Intelligenz?! Selbst ich, noch ein

Junge, erkannte und sah, was da um mich herum los war, und akzeptierte in meinem

tiefsten Innern das existierende Regime nicht. Allerdings glaubte ich an die

Ideale des Kommunismus, war selber seit meinem 18. Lebensjahr Kommunist, aber

die stalinistische Herrschaft war mit dieser möglichen, hellen Zukunft nicht

identisch.

Am 2. August 1955 ging ich in die Freiheit, und am nächsten Tag fuhr ich zum Institut. Zaghaft, innerlich zitternd, betrat ich die Eingangshalle des Hauptgebäudes, und die erste Person, die ich dort sah, war die Dekanin unseres Kurses Olga Iwanowna Jelezkaja. Sie umarmte mich, wir küssten uns. Sie sagte, dass mein Kurs gerade alle Examina abgelegt hätte, alle hätten das Institut bereits verlassen, keiner wäre mehr hier. Sie fragte mich, was ich zu tun gedächte, und als sie erfuhr, dass ich meine Ausbildung weiterführen wollte, brachte sie mich ins Arbeitszimmer des Institutsdekans, zu Aik Osipowitsch Aiwasjan.

Ich wollte so gern wieder in den zweiten Kurs aufgenommen werden, und nicht erneut in den ersten – nicht noch einmal ein Jahr verlieren! Der Dekan sagte mir, dass alle Voraussetzungen dafür erfüllt wäre und er deswegen sogleich zu A.I. Iwanow, dem Institutsdirektor, gehen würde. Ich blieb in seinem Amtszimmer zurück. Dort waren Menschen. Irgendjemand fragte mich: „Sind Sie aus dem Süden hergekommen?“ Offenbar sah ich so froh, aufgeregt und sympathisch aus. Ich erwiderte, dass ich nicht aus dem Süden käme, sondern vielmehr aus dem Norden, dass ich 25 schmerzliche Jahre verbringen und sterben sollen, dass ich aber nur 5 Jahre gelitten und gesund geworden wäre … Aik Osipowitsch kehrte vom Direktor zurück und berichtete, dass dieser mich für den zweiten Kurs eingeteilt hätte, dass ich die Formalitäten erledigen und am 1. September zum Unterricht kommen könnte …

… Ich werde mich stets mit Dankbarkeit an Aleksej Iwanowitsch Iwanow erinnern. Und nicht nur deswegen … Als ich mich nach dem Untersuchungsverfahren mit meiner Akte vertraut machte, da las ich unsere Beurteilungen, die am Arbeitsplatz und während der Ausbildung vorgenommen worden waren. Die Bewertungen über meine Kameraden waren äußerst abschlägig, während meine, unterzeichnet vom Direktor des Instituts I.J. Kaschkarow sowie A.I. Iwanow, der damals Sekretär des Parteikomitees war, sogar übermäßig anerkennende Worte über mich enthielt. Er half mir bei der ganzen Prozedur meines Wiedereintritts in die Partei, und als ich das Institut beendet hatte, sorgte er dafür, dass ich eine freie Zuteilung auf einen Arbeitsplatz bekam, was in jenen Jahren beinahe unmöglich war.

Warum musste ich wieder in die Partei, die KPdSU, eintreten? Ohne diesen Schritt wäre meine Rehabilitation nicht vollständig gewesen. Und wenn auch dieser Prozess im Institut ganz reibungslos vor sich ging, so gestaltete er sich auf Bezirkskomitee-Ebene …. Dort, in der Partei-Kommission, saßen so alte Leutchen, die starr auf ihren „Prinzipien herumritten“, die sagten, dass ich nur kurze Zeit in der Partei gewesen wäre – insgesamt nur vier Jahre, außer- halb der Partei jedoch fünf, dass ich lediglich ein Jahr am Institut gewesen wäre und man mich dort kaum kennen würde, dass ich ja noch ein junger Mann wäre … Und wenn ich im weiteren Verlauf zeigen könnte, dass ich dessen würdig wäre, dann könnte ich auch wieder der Partei beitreten.

Hier erhielt ich auch Unterstützung von Seiten des Institutsdirektors A.I. Iwanow und vom Sekretär des Bezirkskomitees, einem sehr fortschrittlich eingestellten, intelligenten Mann, an dessen Nachnamen ich mich leider nicht mehr erinnern kann. Auch meine Kameraden aus der Fabrik „Elektropult“, in der ich früher einmal gearbeitet hatte, halfen mir. In meinem Leben hatte ich Glück mit guten Menschen. Mit ganz wenigen Ausnahmen kann ich über keinen Menschen, der irgendwann in meinem Leben einmal meinen Weg kreuzte, irgendetwas Schlechtes sagen.

Und dann kam die Sitzung der Partei-Kommission und des Büros des Stadtkomitees, der Partei-Kommission und des Büros des Gebietskomitees, wo ich ein einziges Mal im Leben für die Dauer von zwei Minuten mit dem leibhaftigen Politbüro-Mitglied F.R.Koslow sprach, der zu mir sagte: „Ach, das ist diese aufgebauschte Sache wegen des Dubrowsker Wärmekraftwerks. Man hat vorgeschlagen, Ihren Parteistatus wiederherzustellen“. Und damit war meine Rehabilitierung vollzogen.

Einen Monat nach meiner Freilassung kehrte auch Mutter nach Leningrad zurück. Wie sah sie aus? Ich möchte nicht darüber schreiben, und ich möchte hier auch keine Fotografie von ihr einfügen. Bis zum folgenden Frühling im Jahre 1956 wohnten Mama und ich an verschiedenen Orten: ich – bei Tante Lilia – in einem winzigen Zimmer, zusammen mit Tante Helja. Und später, nach endlosen Laufereien und Strapazen, teilte man uns endlich ein kleines, 13 Quadratmeter großes Zimmer in einer Kommunalwohnung in der Poljarnikow-Straße zu – an der Wolodarsker Brücke. Dorthin brachte ich zwei Jahre darauf meine erste und einzige Frau mit.

… Von 1942 an, also ab meinem 15. Lebensjahr, arbeitete ich als Sanitäter auf

einem Militär-Sanitätszug, als Elektromonteur, Schichtleiter, Meister am

Kraftwerk und in der Fabrik. 1949 beendete ich die Schule der Arbeiterjugend und

schrieb mich am 1. Leningrader Medizinischen Institut ein; aber ein Jahr später

riss mein Studentenleben jäh ab. Über die folgenden fünf Jahre habe ich hier

ausführlich geschrieben.

… Von 1942 an, also ab meinem 15. Lebensjahr, arbeitete ich als Sanitäter auf

einem Militär-Sanitätszug, als Elektromonteur, Schichtleiter, Meister am

Kraftwerk und in der Fabrik. 1949 beendete ich die Schule der Arbeiterjugend und

schrieb mich am 1. Leningrader Medizinischen Institut ein; aber ein Jahr später

riss mein Studentenleben jäh ab. Über die folgenden fünf Jahre habe ich hier

ausführlich geschrieben.

1955 wurde ich am Institut wieder aufgenommen, das ich 1960 abschloss. Seitdem, und das sind nunmehr 45 Jahre, arbeite ich am Leningrader Institut für die Weiterbildung von Ärzten, das 1993 in Sankt-Petersburger Akademie für Nachdiplom-Ausbildung umbenannt wurde. Ich war Ordinarius, Assistent, Dozent und Professor am Lehrstuhl für Anästhesiologie und Reanimationsmedizin. Ich schrieb meine Doktorarbeit. 1982 organisierte ich den ersten Lehrstuhl für Erste Hilfe (Notfall-Medizin) im Lande, den ich 15 Jahre leitete. 15 Jahre war ich Prorektor der Akademie auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Arbeit. Im Alter von 70 Jahren gab ich meine leitenden Posten ab. Heute bin ich Professor am Lehrstuhl und Berater des Rektors.