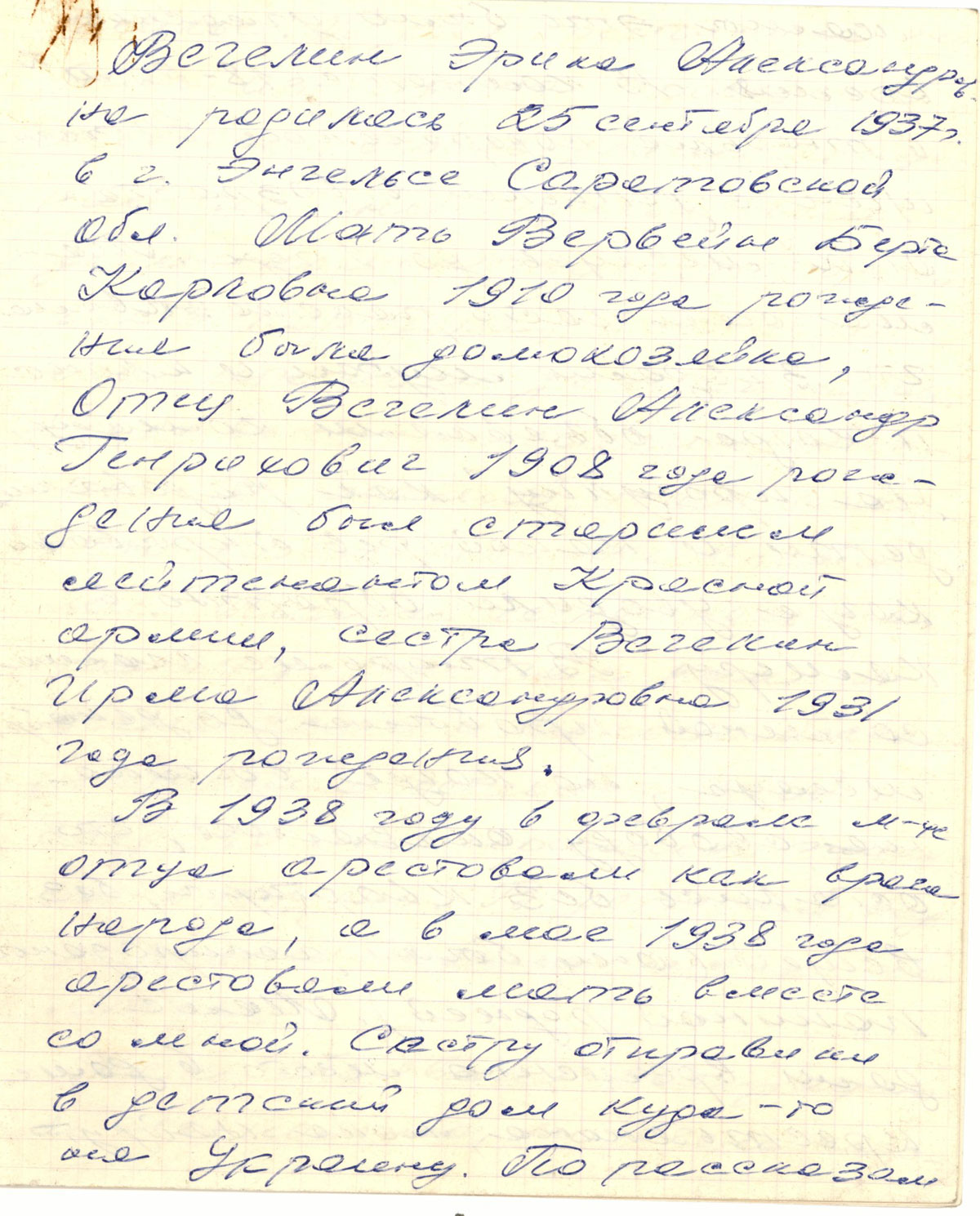

Erika Alexandrowna Wegelin

Geboren am 25. September 1937 in der Stadt Engels, Gebiet Saratow. Mutter Berta Karlowna Wegelin, geboren 1910, war Hausfrau, Vater Alexander Genrichowitsch Wegelin, geboren 1908, diente als Oberleutnant bei der Roten Armee; Schwester: Irma Alexandrowna Wegelin, geboren 1931.

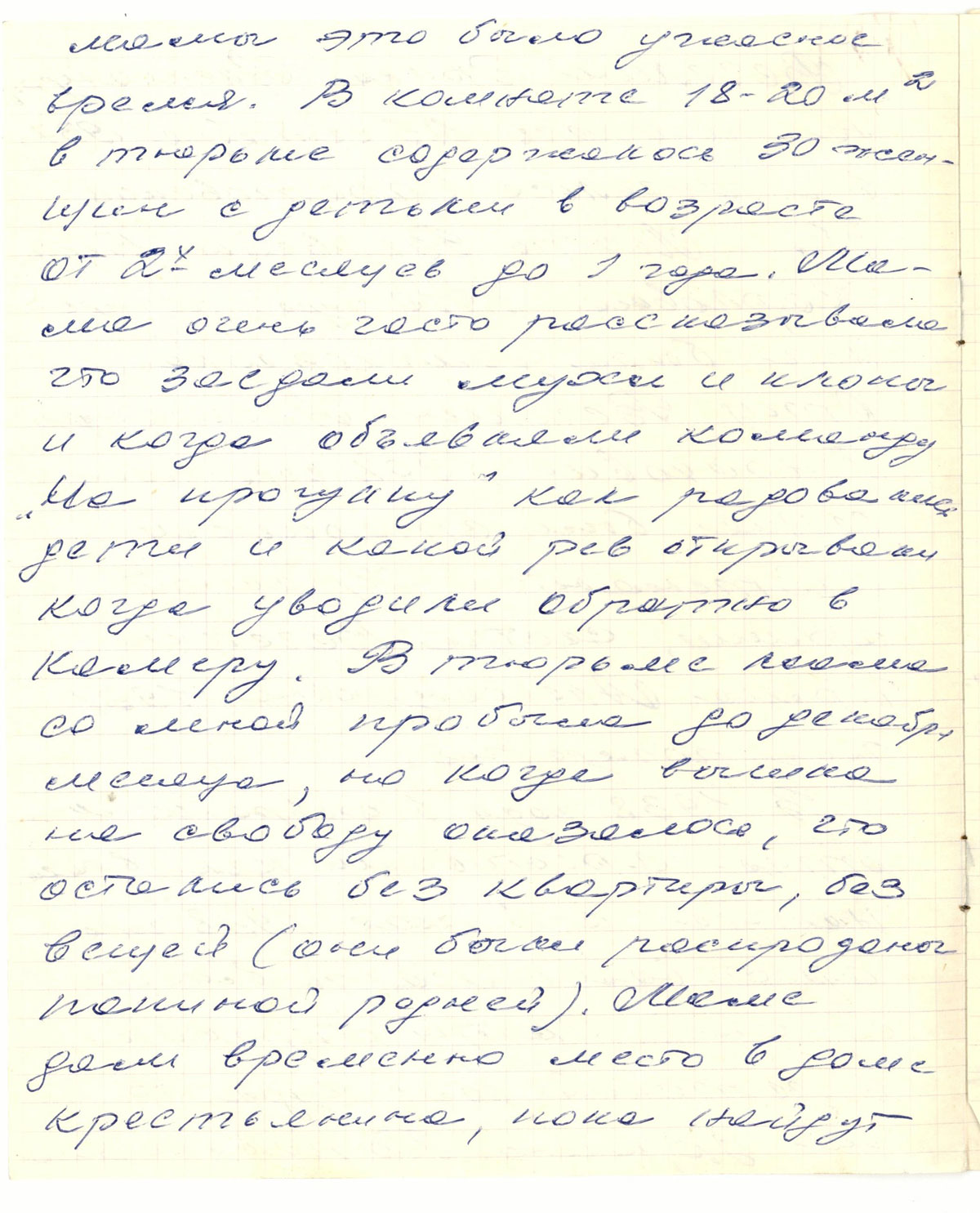

1938, im Februar, wurde der Vater als Volksfeind verhaftet, und im Mai 1938 nahmen sie Mutter und mich fest. Meine Schwester wurde irgendwo in der Ukraine in ein Kinderheim gebracht. Nach Mamas Erzählungen war das eine schreckliche Zeit. In einem etwa 18 – 20 qm großen Raum im Gefängnis hielten sie 30 Frauen mit Kindern im Alter zwischen 2 Monaten und 1 Jahr. Mama berichtete sehr oft, dass sie dort von Mücken zerstochen und von Wanzen zerbissen wurden, und wie die Kinder sich beim Kommando “Hofgang” freuten und was für ein Gebrüll sie veranstalteten, sobald es zurück in die Zelle ging. Im Gefängnis blieb Mama mit mir bis Dezember, doch als sie freigelassen wurde, stellte sich heraus, dass sie keine Wohnung, keine Sachen mehr besaßen (sie waren von Papas Verwandten verkauft worden). Mama kam vorübergehend bei einem Bauern unter, bis sie eine Behausung gefunden hatte. Ins Haus des Bauern wurde auch di Schwester aus dem Kinderheim gebracht. Nach vielen Laufereien durch die Instanzen gab man uns schließlich ein Zimmer (ein Teil des Flurs wurde dafür abgeteilt), in dem wir bis zur Evakuierung wohnten. Die Verwandten fürchteten den Kontakt mit Mama, denn das wurde von den Behörden verfolgt. Mama fand Arbeit, aber weil ich oft sehr krank wurde (der Gefängnisaufenthalt hinterließ seine Spuren), hatten wir es in materieller Hinsicht äußerst schwer. Im Kindergarten konnte Mama mich nicht unterbringen.

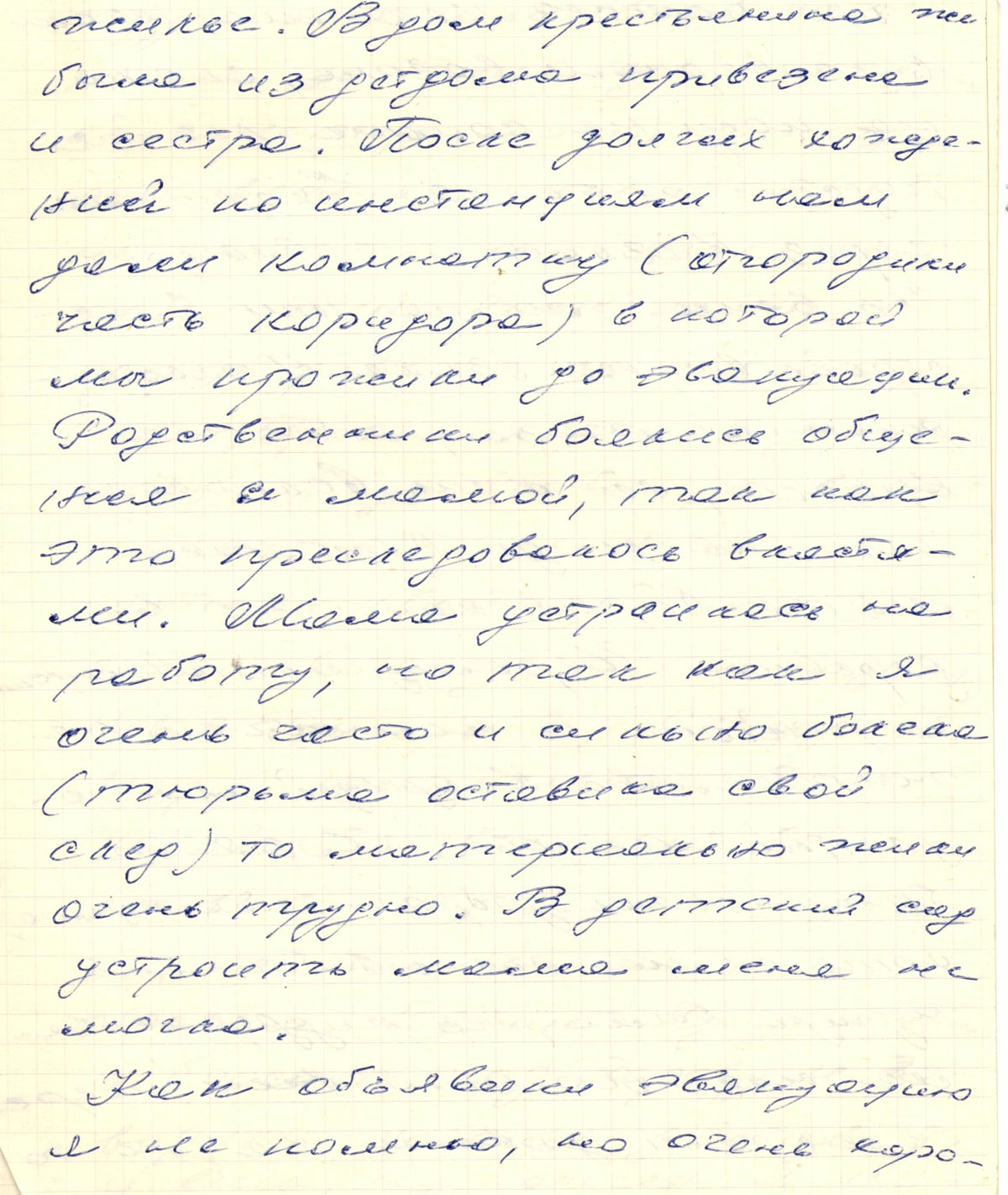

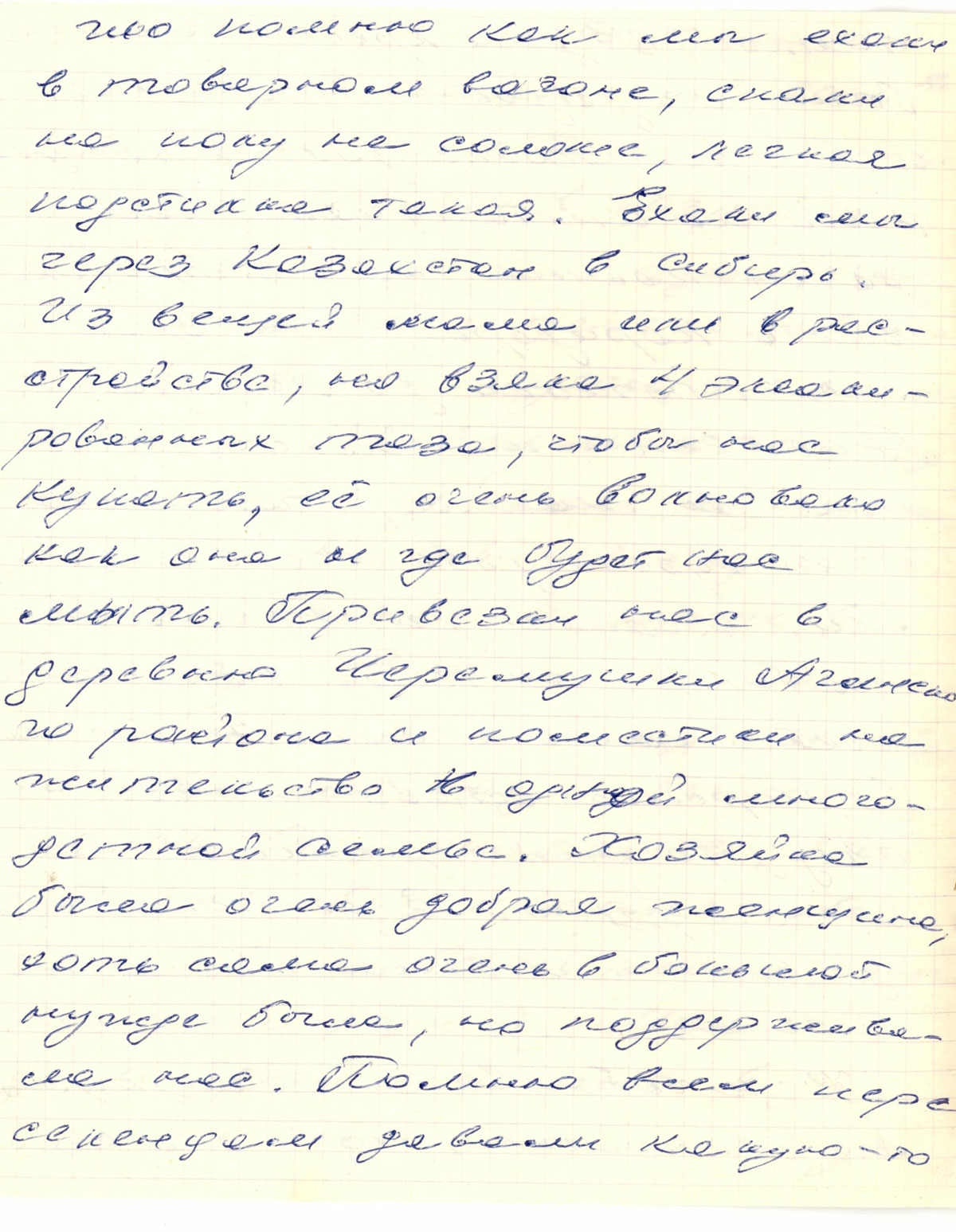

Wie sie die Evakuierung bekanntgaben, weiß ich nicht mehr, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir in einem Viehwaggon fuhren, auf dem Boden auf Stroh schliefen, eine dünne Unterlage. Durch Kasachstan gelangten wir nach Sibirien. Völlig verwirrt, wie sie war, nahm Mama vier emaillierte Waschschüsseln mit, um uns baden zu können; sie machte sich Sorgen, wie und wann sie uns waschen könnte. Sie brachten uns ins Dorf Tschermuschki im Atschinsker Bezirk und quartierten uns bei einer kinderreichen Familie ein. Die Hausherrin war eine sehr gutherzige Frau, obwohl sie selbst große Not litt; trotzdem unterstützte sie uns. Ich erinnere mich, dass man allen Umsiedlern irgendetwas zu essen gab und mein Schwesterchen den Kessel nahm, um dieses Essen zu holen. Ich wartete ungeduldig auf ihre Rückkehr, und als sie mit nichts zurückkam, es war nicht genug, weinten wir heftig; wir wollten so gern essen, aber es gab nur gesalzenen Bärlauch. Wir lebten nicht lange in dem Dorf, nur bis zum Frühjahr; dann fand Mama in der Stadt eine Privatwohnung und wir zogen dorthin um. Wir wohnten in der Nowaja Gontscharnaja-Straße bei Maria Nikolajewna Smerdina (?). Die Tochter der Hauswirtin, sie war damals etwa 18-20 Jahre alt, verspottete uns nach allen Regeln der Kunst. Sie nimmt ein Stück Brot, wirft es unter die Kuh und sagt: “Hol’s dir doch und iss”! Natürlich kroch ich unter die Kuh, die mich mit einem Tritt bewusstlos schlug. Außerdem waren wir immer „die Fritzen“.

Im Sommer 1942 fingen sie an, die Frauen in die Arbeitsarmee zu holen. Kinder jedes Alters wurden in Kinderheime geschickt, die Mütter in die Arbeitsarmee. Meine Schwester war leidenschaftliche Atheistin, aber plötzlich sagt sie zu mir: “Erusja, lass uns zu Gott beten, damit sie unsere Mama nicht fortholen.“ Ich weiß nicht, vielleicht haben unsere Gebete geholfen – jedenfalls wurde Mama nicht einberufen.

Die Erwachsenen gingen alle nach und nach verloren, wurden mit verschiedenen Zügen und in unterschiedliche Richtungen evakuiert. Rein zufällig fanden wir Mamas ältere Schwester, die, wie sich herausstellte, im Noasarowsker Bezirk, in der Ortschaft Jelniki, lebte.

Mamas zweite Schwester machten wir 1947 ausfindig, ihren Bruder 1957, die Verwandten des Vaters erst 1951.

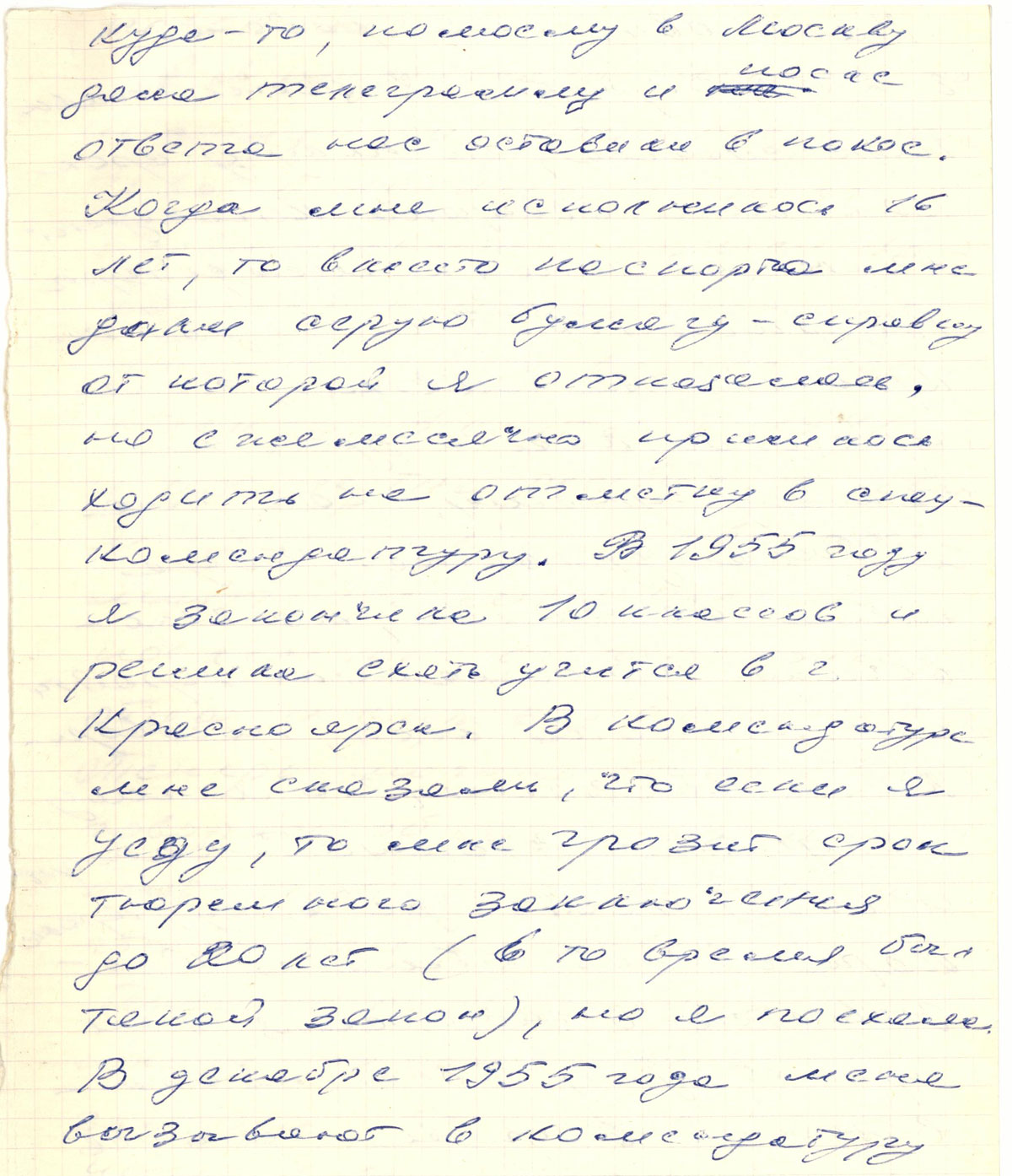

Vom Vater gab es keinerlei Nachricht mehr, und auf unsere Anfragen erhielten wir

keine Antwort.

Mama arbeitete in der Genossenschaft “Spartak”, sie besserte die Kleidung der

Armee-Angehörigen aus und wusch sie. Ich war 6 Jahre alt, aber ich half ihr auch

schon. Im Juli 1943 starb mein Schwesterchen, und Mama und ich blieben allein

zurück. 1945 erhielt Mama als Prämie ein 9 qm großes Zimmer in der Sowketskaja-Straße

29 (heute Lenin-Straße 29). Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber

irgendwann im Jahr 1950 oder 1951 erging eine Anordnung, dass Deutsche nicht

näher als 30 km von der Eisenbahnlinie entfernt wohnen sollten. Erneut begann

die Aussiedlung, und Mama nahm sich das so zu Herzen, dass sie krank wurde und

dem Tode nahe war. Sie war lange krank, erholte sich schließlich ein wenig, und

da benötigte plötzlich der Direktor des städtischen Lebensmittel-Kombinats, P.I.

Podgossun, unsere Kammer. Man jagte uns aus der Wohnung, brachte all unsere

Sachen hinaus und lud sie auf einen Schlitten, aber da trat Mamas Direktorin

Zwetkowa für sie ein. Sie gab irgendwo, ich glaube in Moskau, ein Telegramm auf

und danach ließ man uns in Ruhe. Als ich 16 Jahre alt wurde, gab man mir

anstelle eines Ausweises eine Bescheinigung auf grauem Papier, die ich ablehnte,

aber ich musste mich jeden Monat einmal bei der Kommandantur melden. 1955

beendete ich die 10. Klasse und beschloss, nach Krasnojarsk zu fahren und dort

eine Ausbildung zu machen. In der Kommandantur wurde mir gesagt, dass mir eine

zwanzigjährige Gefängnishaft drohe (damals gab es so ein Gesetz), wenn ich

dorthin fahren würde, aber ich fuhr trotzdem. Im Dezember 1955 bestellen sie

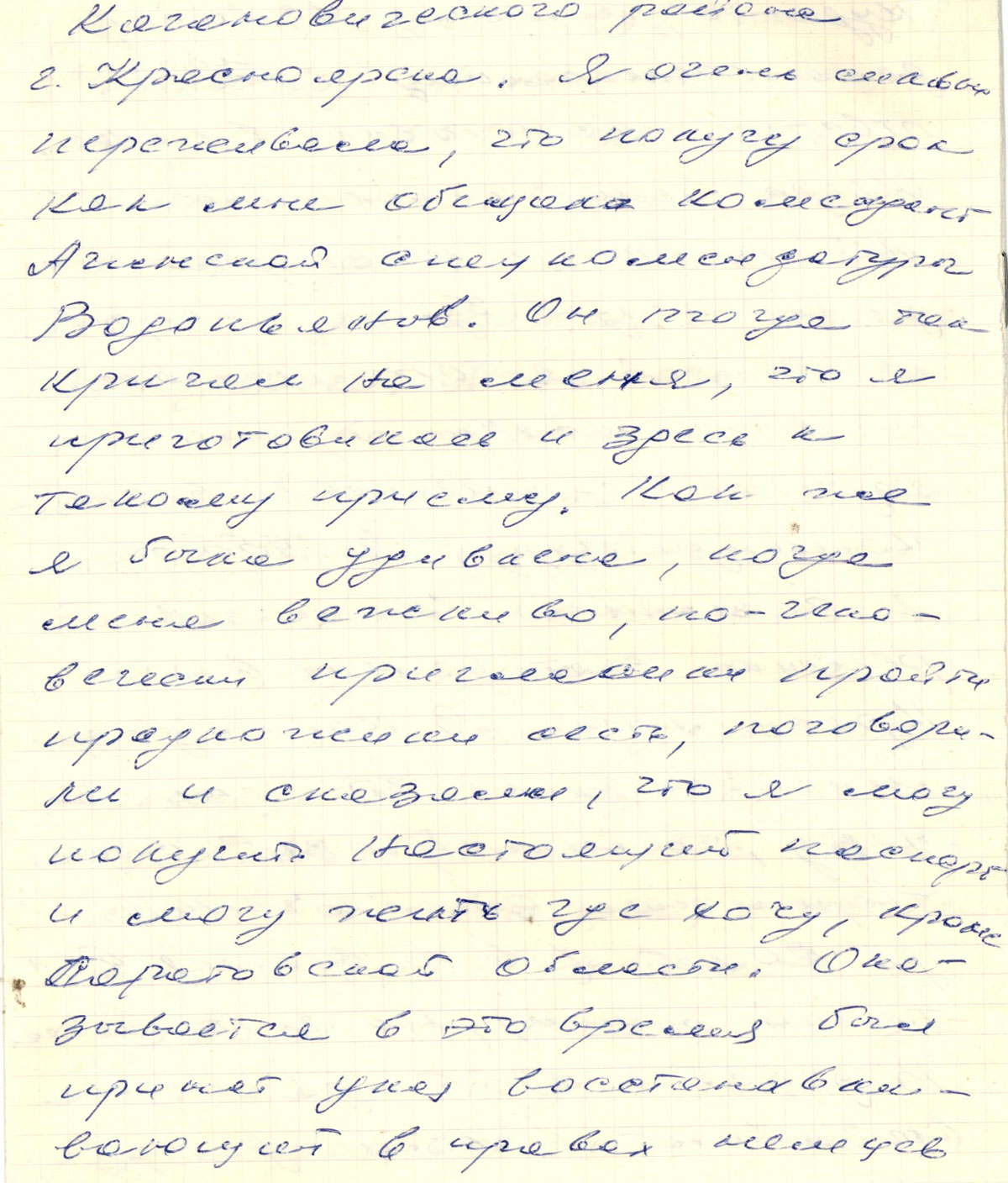

mich in die Kommandantur des Bezirks Kaganowitsch in Krasnojarsk. Ich hatte

schreckliche Angst, dass ich nun inhaftiert werden würde, wie der Kommandant÷òî

der Atschinsker Sonderkommandantur Wodopjanow es mir versprochen hatte. Er hatte

mich damals dermaßen angeschrien, dass ich mich auch hier auf einen solchen

Empfang einstellte. Wie erstaunt war ich, als man mich höflich und in einer

menschlichen Art und Weise hereinbat, mich aufforderte mich zu setzen, um mir

mitzuteilen, dass ich einen richtigen Ausweis bekommen könnte und leben dürfte,

wo ich wollte, nur nicht im Gebiet Saratow. Es stellte sich heraus, dass zu der

Zeit ein Erlass herausgekommen war, demgemäß die Rechte der Wolgadeutschen

wiederhergestellt worden waren.

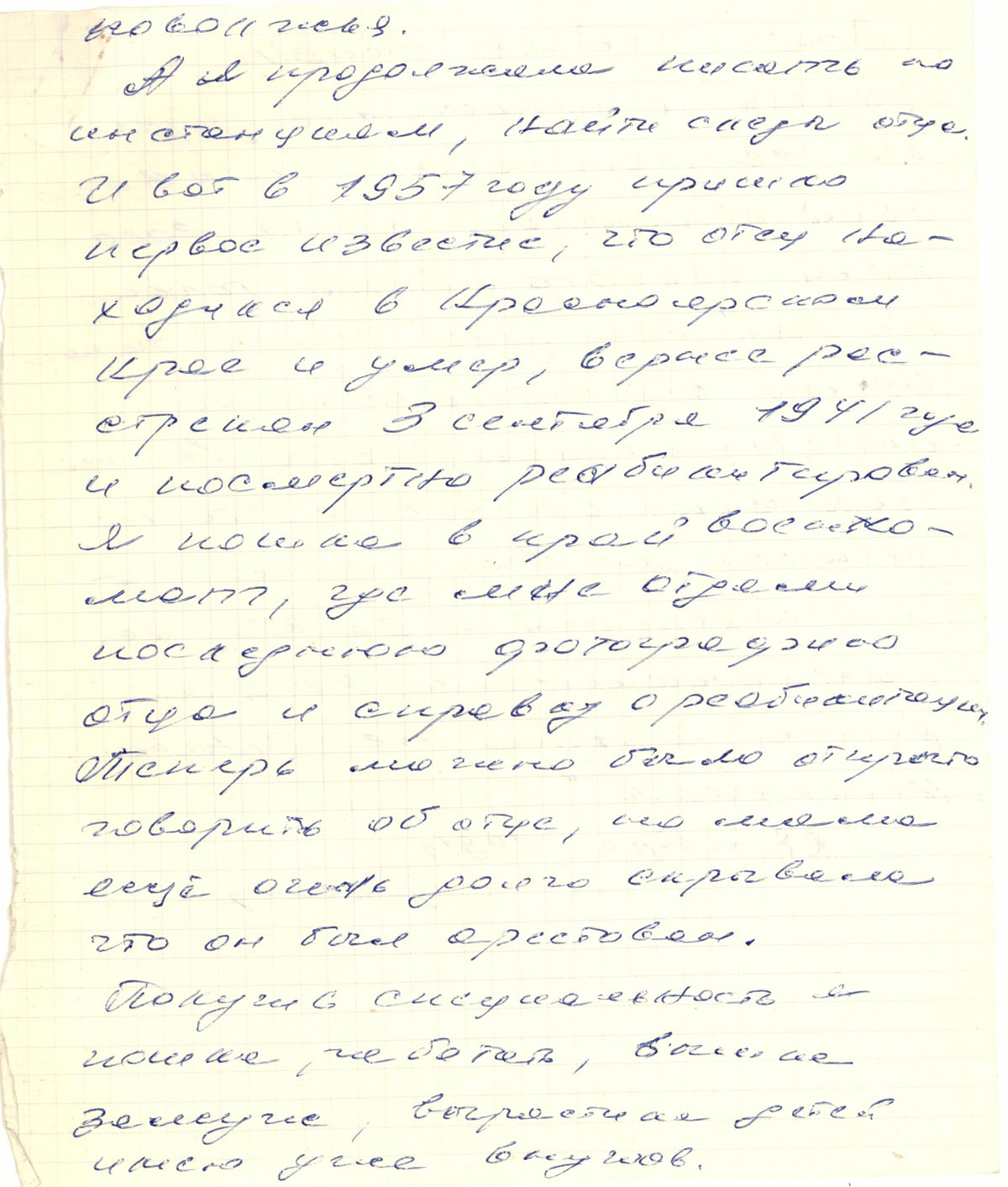

Und ich schrieb weiter an die Instanzen, um Spuren meines Vaters zu finden.

Und da kam 1957 eine erste Nachricht, dass der Vater sich in der Region Krasnojarsk aufgehalten hätte und verstorben sei – genauer gesagt: er wurde am 3. September 1941 erschossen und posthum rehabilitiert.

Ich begab mich zum regionalen Kriegskommissariat, wo man mir das letzte Foto vom Vater und seine Rehabilitationsbescheinigung übergab.

Jetzt kann man offen über den Vater sprechen, aber Mama hielt noch lange die Tatsache geheim, dass er verhaftet worden war.

Nach Abschluss meiner Berufsausbildung ging ich arbeiten, heiratete, zog zwei Kinder groß und habe inzwischen auch schon Enkel.

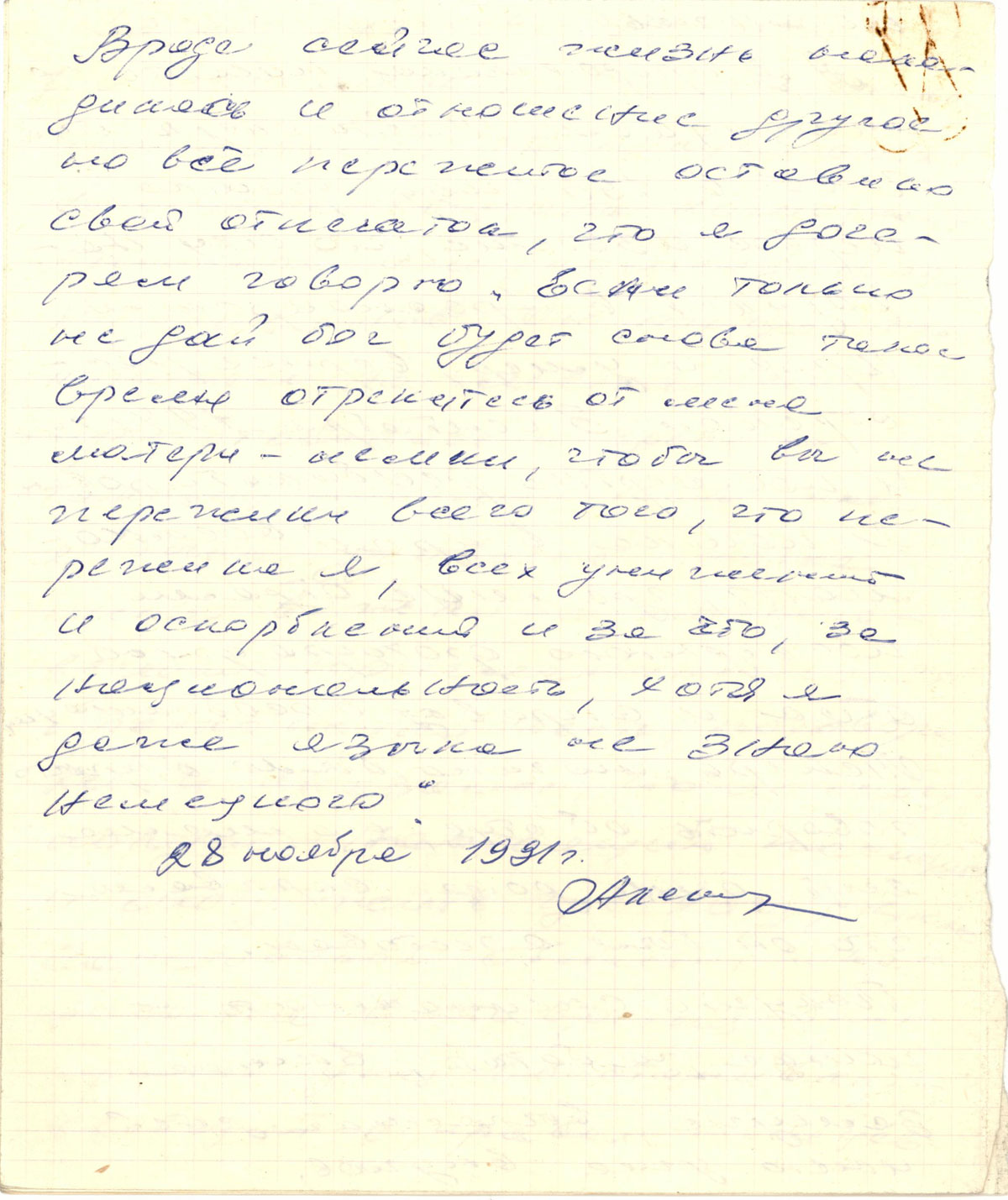

Es scheint, dass das Leben in Ordnung gekommen und die Einstellung eine andere geworden ist, aber all das Durchgemachte hat seine Spuren hinterlassen, so dass ich den Töchtern immer sage: “Gebe Gott, dass nicht noch einmal so eine Zeit kommt; aber wenn, dann verleugnet mich als deutsche Mutter, damit ihr nicht das erleben müsst, was ich mitgemacht habe, all die Erniedrigungen und Beleidigungen. Und wozu das alles? Wegen der deutschen Nationalität, obwohl ich nicht einmal mehr die deutsche Sprache sprechen kann.

28. November 1991

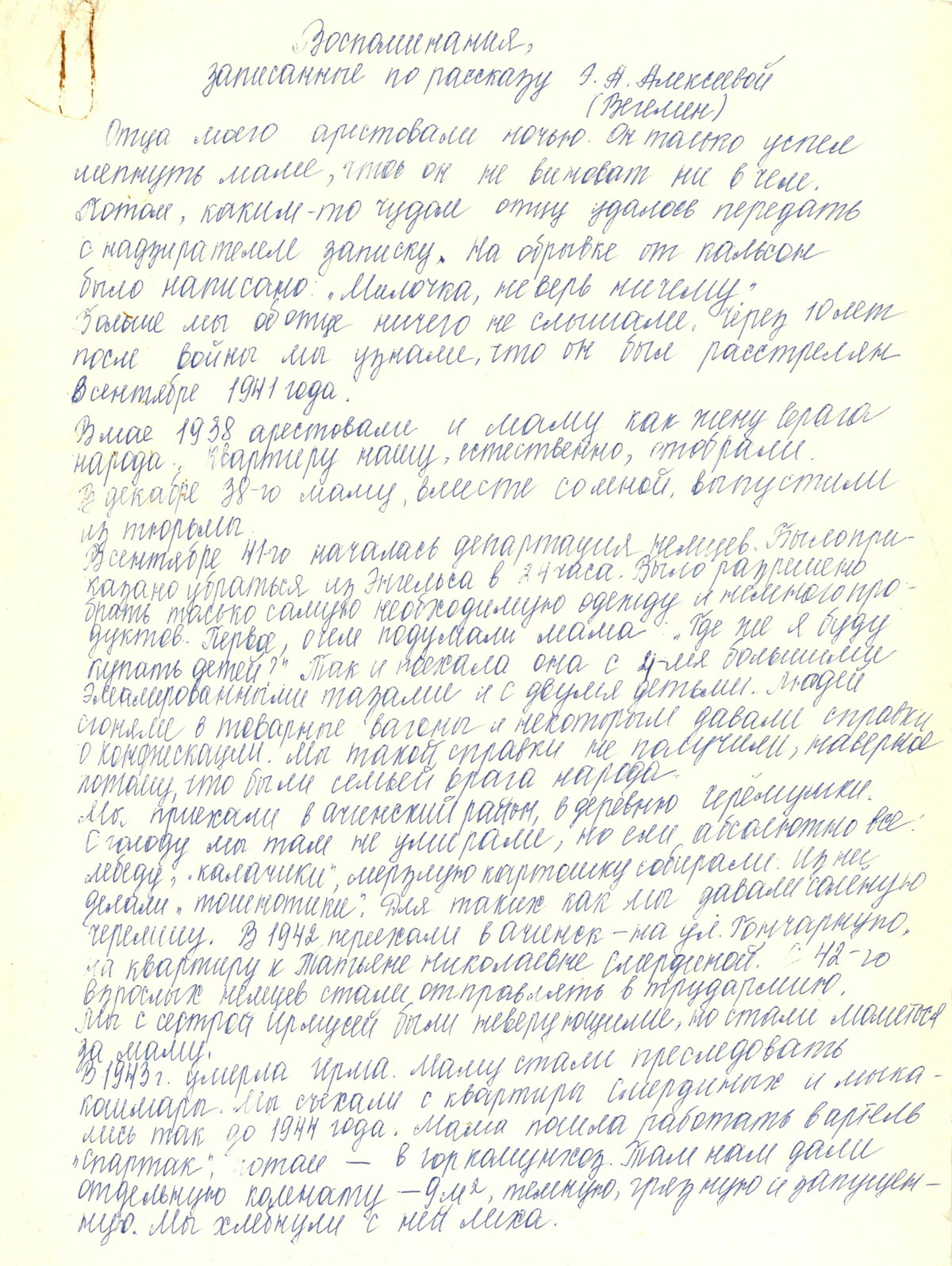

Mein Vater wurde in der Nacht verhaftet. Er konnte der Mama nur noch zuflüstern, dass er sich keines Vergehens schuldig gemacht habe. Später gelang es ihm auf irgendeine Weise eine Notiz mit Hilfe des Aufsehers zu übermitteln. Auf ein abgerissenes Stückchen seiner Unterhose hatte er geschrieben:” Milotschka, glaub‘ nichts!”

Danach hörten wir vom Vater nichts mehr. 10 Jahre nach dem Krieg erfuhren wir, dass er im September 1941erschossen wurde.

Im Mai 1938 verhafteten sie auch Mama als Ehefrau eines Volksfeindes. Die Wohnung nahm man uns selbstverständlich weg. Im Dezember 1938 wurden Mama und ich aus dem Gefängnis entlassen.

Im September 1941-begann die Deportation der Deutschen. Es war befohlen, Engels innerhalb von 24 Stunden zu verlassen. Es war lediglich erlaubt, die nötigsten Kleidungsstücke und ein paar Lebensmittel mitzunehmen. Das erste, woran die Mama dachte, war: “Wo werde ich die Kinder waschen?” Und so zog sie los mit vier emaillierten Waschschüsseln und zwei Kindern. Man trieb die Menschen in Güterwaggons und händigte einigen von ihnen eine Bescheinigung über den konfiszierten Besitz aus. Wir erhielten so eine Bescheinigung nicht, wahrscheinlich deshalb, weil wir Volksfeinde waren.

Wir kamen in den Atschinsker Bezirk, ins Dorf Tscheremuschki. Vor Hunger starben wir dort nicht, aber wir aßen absolut alles: Melde, Gras, Kräuter; außerdem sammelten wir gefrorene Kartoffeln. Daraus machten wir “Übelkeiten” (eine Art gefüllte Brötchen; Anm. d. Übers.). Für solche wie uns gaben sie gesalzenen Bärlauch aus. 1942 zogen wir nach Atschinsk. In die Gontscharnaja-Straße, in die Wohnung von Tatjana Nikolajewna Smerdina. Ab 1942 wurden die erwachsenen Deutschen in die Arbeitsarmee geschickt.

Schwester Irmusja und ich glaubten nicht an Gott, aber wir fingen an, für Mama zu beten.

1943 starb Irma. Mama wurde von Albträumen verfolgt. Wir zogen aus der Wohnung

der Smerdinas aus und schlugen uns bis 1944 kümmerlich durch. Mama arbeitete in

der Genossenschaft “Spartak”, danach – bei der städtischen Kommunalwirtschaft.

Dort bekamen wir ein separates Zimmer – 9 qm, dunkel, schmutzig und verwahrlost.

Wir hatten es sehr schwer.

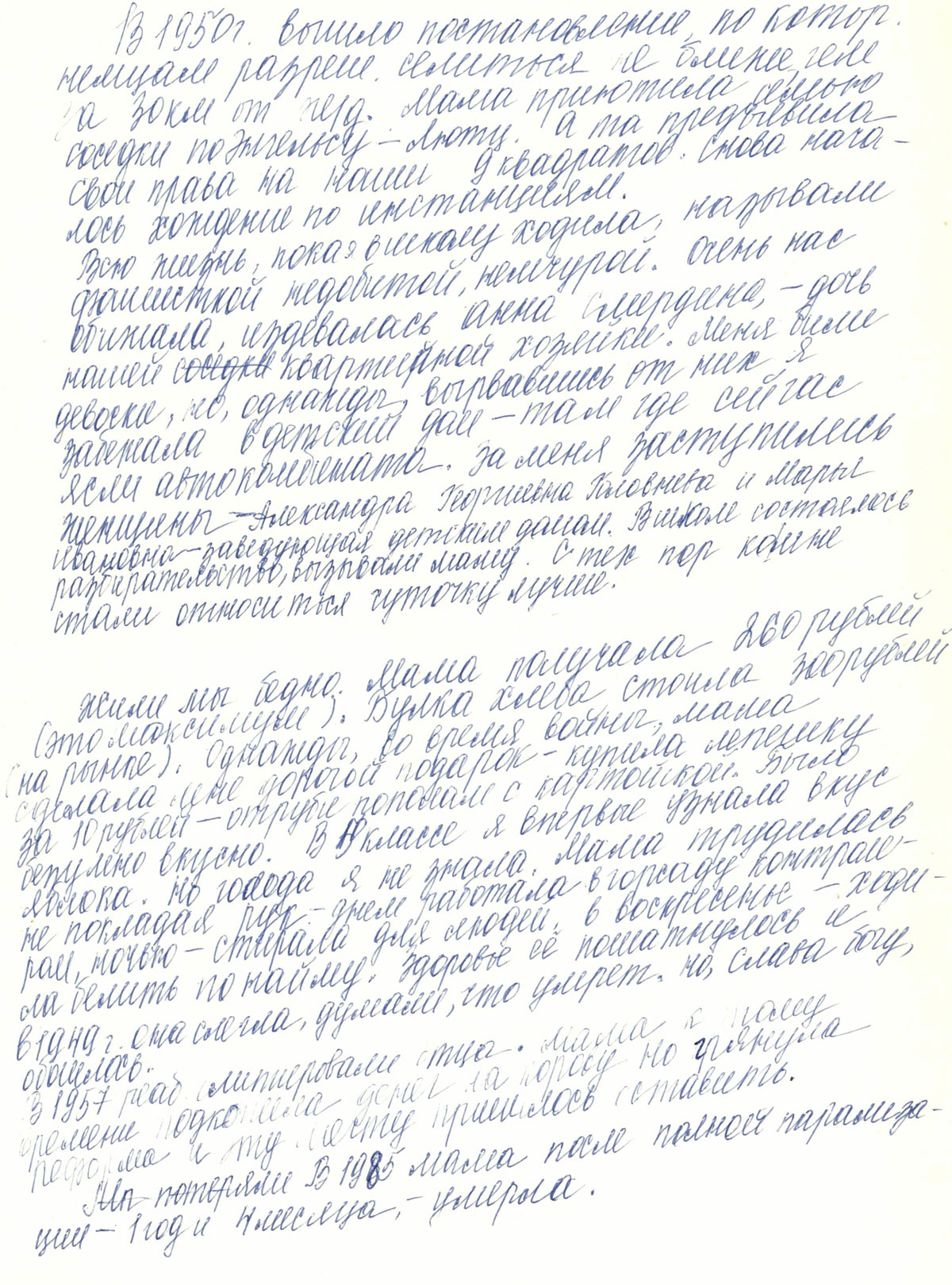

Das Jahr 1950. Es kam eine Anordnung heraus, nach der den Deutschen gestattet

wurde, sich nicht näher als dreißig Kilometer zur Eisenbahnlinie anzusiedeln.

Mama beherbergte die Familie einer Nachbarin aus Engels – namens Lutz. Und die

erklärte ihren Anspruch auf unsere 9 qm große Wohnung. Erneut begann ein

Herumirren durch die Instanzen.

Während meines gesamten Schullebens wurde ich als übriggebliebene Faschistin, als Abschaum beschimpft. Wir wurden schlimm beleidigt, und Anna Smerdina, die Tochter unserer Vermieterin, verspottete mich. Die Mädchen schlugen mich, aber einmal riss ich mich von ihnen los und flüchtete ins Kinderheim – dorthin, wo sich heute die Kinderkrippe des Fahrzeug-Kombinats befindet. Zwei Frauen standen für mich ein – Alexandra Georgiewna Golownewa und Maria Iwanowna, die Leiterin des Kinderheims. In der Schule wurde eine Untersuchung abgehalten, man rief Mama herbei. Seitdem behandelten sie mich ein wenig besser.

Wir führten ein ärmliches Leben. Mama bekam 260 Rubel (das Maximum). Ein Laib Brot kostete 300 Rubel (auf dem Markt). Einmal, während des Krieges, machte Mama mir ein teures Geschenk – sie kaufte einen Fladen für 10 Rubel – Kleie mir Kartoffel vermischt. Das war unglaublich lecker. In der 5. Klasse lernte ich zum ersten Mal den Geschmack eines Apfels kennen. Aber Hunger kannte ich nicht. Mama arbeitete, legte nie die Hände in den Schoß: tagsüber arbeitete sie im Stadtgarten als Kontrolleurin, nachts wusch sie die Wäsche anderer Leute, sonntags ging sie in abhängiger Stellung zum Tünchen. Ihre Gesundheit geriet aus dem Gleichgewicht, 1949 wurde sie bettlägerig, und wir dachten sie würde sterben. Doch Gott sei Dank ging alles gut aus.

1957 wurde der Vater rehabilitiert. Mama hatte zu der Zeit Geld für eine Kuh angespart, doch es kam eine Reform und sie musste ihren Wunschtraum fallen lassen.

1985 starb Mama nach einer langen Lähmung, die ein Jahr und vier Monate dauerte.

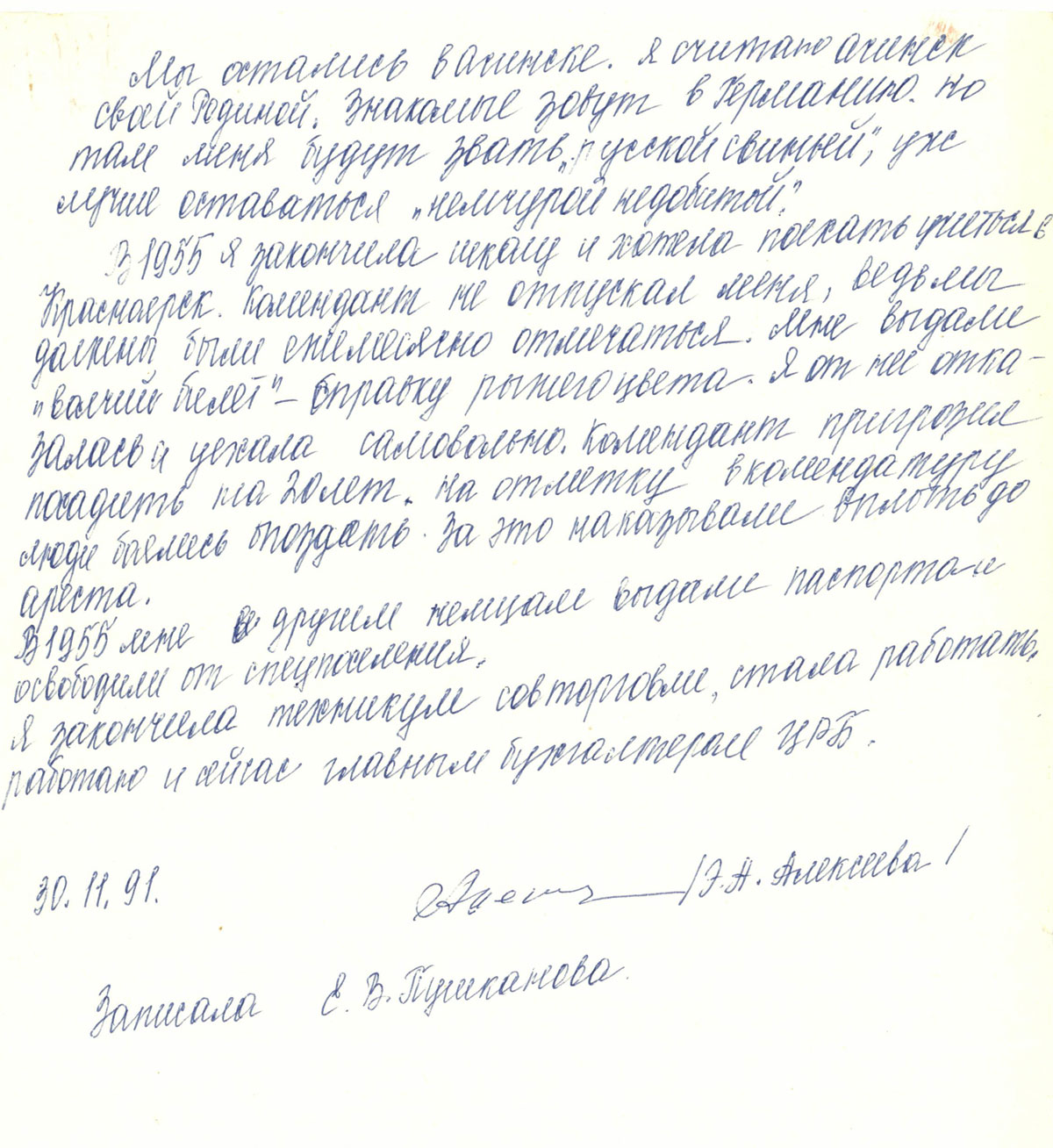

Wir blieben in Atschinsk. Ich halte Atschinsk für meine Heimat. Bekannte möchten, dass ich nach Deutschland komme, aber dort werden sie mich als “Russen-Schwein” beschimpfen, da möchte ich schon lieber eine “übriggebliebene Faschistin” bleiben.

1955 beendete ich die Schule und wollte zur Ausbildung nach Krasnojarsk fahren. Der Kommandant ließ mich nicht, denn wir mussten uns einmal im Monat in der Kommandantur melden. Sie händigten mir einen “Wolfspass” aus – eine Bescheinigung auf rötlichem Papier. Ich verweigerte sie und fuhr auf eigene Faust. Der Kommandant hatte mir angedroht, mich für 20 Jahre ins Gefängnis zu stecken. Die Leute hatten große Angst, zu spät zur Registrierung in der Kommandantur zu kommen. Dafür wurde man bis hin zur Verhaftung bestraft.

1955 bekamen ich und die anderen Deutschen einen Ausweis und ließen uns aus der Sonderansiedlung frei. Ich absolvierte das Technikum des sowjetischen Handels, fing an zu arbeiten und arbeite auch heute noch als Haupt-Buchhalterin bei der ZRB.

30.11.1991 E.A. Aleksejewa, aufgezeichnet von J.W. Tuschkanowa

Archiv des Atschinsker «Memorial». Städtische budgetierte Kultur-Einrichtung «D.S. Kargopolowa Heimatkinde-Museum Atschinsk»