Natalja Jurewna Jewstratko

Bezirk Irbej, Siedlung Stepanowka, Schule N° 32

Wissenschaftliche Leitung: Viktor Jakowlewitsch Oberman

Einer der ältesten Einwohner der Siedlung Stepanowka ist der 1908 geborene Aleksander Iwanowitsch (Johannowitsch) Leonhard (laut persönlichen Dokumenten Leonhardt). Am 1. Dezember hat er sein 93. Lebensjahr vollendet. Ich, Natalia Jewstratko, Schülerin der 10. Klasse, bin bereits seit zwei Jahren im Heimatkunde-Kreis engagiert, nehme mit Vergnügen an Exkursionen teil, wobei mir die Besichtigung alter Wohnräume und Arbeitsgerätschaften, usw. ganz besonders gut gefällt. Und in diesem Jahre habe ich zum ersten Mal in meinem Leben beschlossen, ein Interview mit einem Menschen zu machen, dessen Lebensweg beinahe ein ganzes Jahrhundert umfaßt. Ich besuchte A.I. Leonhard im September 2001; er lebt mit seiner Frau im „alten“ Dorf, wie man bei uns die Saretschnaja-Straße nennt, wo sich seinerzeit die allerersten Siedler niederließen. Nachdem er von meiner Absicht ihn zu besuchen gehört hatte, schlug er mit vor,in ein paar Tagen noch einmal wiederzukommen, denn er müsse sich erst einmal erinnern und sich alles durch den Kopf gehen lassen. Aleksander Iwanowitschs Behausung ist bescheiden, die Einrichtung einfach, überall herrschen Sauberkeit und Ordnung. Unser Gespräch zog sich insgesamt über drei Begegnungen hin, denn ich wollte meinen Gesprächspartner nicht ermüden und seinen gewohnten Tagesablauf allzu sehr durcheinander bringen (die beiden alten Leute halten immer noch ein Ferkel und ein paar Hühner); wir unterhielten uns nie länger als eine Stunde. Die Aufzeichnung umfaßte 180 Minuten, und wir kamen zeitlich bis zum Jahr 1968, als man ihn zum Dorfratsvorsitzenden wählte. In der hier vorliegenden Arbeit verwende ich Fragmente aus den Interviews bis 1945. Das restliche Material werde ich später bei einer anderen Gelegenheit einbringen. Sind Sie neugierig zu erfahren, welche Zusammenhänge und Wechselbeziehungen es zwischen dem Schicksal eines einzeln herausgegriffenen Menschen und dem Verlauf der Geschichte gibt? Wieviele Kinder er großzog? Als was er sich heute fühlt? Welches die hellen Seiten in jenem Leben, in jenem Jahrhundert waren? Ich war sehr froh, dass mein Gesprächspartner so ein hervorragendes Erinnerungsvermögen besaß, was seine Antworten eindrucksvoll bezeugen.

- Sehr geehrter Aleksander Iwanowitsch, Sie haben nun fast ein ganzes Jahrhundert lang gelebt. Wie ist Ihre Kindheit verkaufen, können Sie sich an sie noch erinnern?

- Ich bin an der Wolga geboren, im Gouvernement Saratow; das Dorf hieß Schental (Schönthal). Später sind wir in das Großdorf Altaty umgezogen, es stand am gleichnamigen Flüßchen, das sich bis zum Kaspischen Meer erstreckte. „Es war nicht sehr tief, hatte aber zahlreiche Nebenarme, und im Frühjahr gab es immer furchtbare Überschwemmungen“. Mein Vater saß nicht untätig herum, er war Landarbeiter, aber seine eigentlichen Berufe waren Fuhrwerkbauer und Schreiner. Er arbeitete bei einem Gutsherrn, hielt dort alles in Ordnung, regelte alles, führte alle notwendigen Reparaturen durch. Nach und nach kamen die Deutschen hierher, fingen an eine Straße zu bauen, und dann ließen sich etwa hundert ihrer Familien hier nieder. Bei ihnen half der Vater auch mit Reparaturen aus: mal war es ein Fenster, mal eine Tür oder ein Wagenrad. Meine Kindheit war nicht leicht, ich mußte schon früh arbeiten.

- 1914 begann der Erste Weltkrieg. Wurde jemand aus Ihrem Dorf eingezogen und an die Front geschickt?

- Ich kann mich erinnern, dass uns gegenüber sehr gläubige Leute wohnten. An einem warmen Sommertag beteten sie mitten im Hof ganz besonders eindringlich zu Gott. Und am Tisch saßen zwei Lehrer. Sie zogen in den Krieg. Wir kleinen Jungs sind hingegangen und haben geschaut, wie sie sich verabschieden. Und dann haben sich die Rekruten mit Pferden auf den Weg gemacht und dabei die ganze Zeit ein Lied gesungen – „Eizug, hei pora“ (?). In diesem Lied geht es darum, dass wir anklopfen sollen, wenn es uns schlecht geht; mach die Tür auf, usw. Und alles hängt mit Gott zusammen. Das waren die ersten Rußlanddeutschen, die bei uns in den Krieg geholt wurden. Sie wurden in den Kaukasus geschickt, an die türkische Front, und dort haben sie auch ein Lied gesungen: „ Kaukasus – du fröhliches Gebirge“. In den Bergen schmilzt de Schnee fast das ganze Jahr nicht, viele kamen dort um und liegen unter Schnee begraben. Es herrschte schrecklicher Frost. Die deutschen Lieder von damals erinnere ich heute noch.

„Rußlands Verluste im Krieg betrugen 7 Millionen Menchenleben, darunter mehr als 2 Millionen Gefallene. ...Aus den Dörfern wurde etwa die Hälfte der arbeitsfähigen Bevölkerung einberufen ... Die Brutto-Getreideernte in den Jahren 1916-1917 betrug etwa 80% des Vorkriegsertrages ... Im Herbst 1916 wurde der Beschluß zur Durchführung ... der Zwangsverteilung von getreide verabschiedet ... Die Armee erhielt die Hälfte der festgelegten Lebensmittelnorm ...“ (I.I. Doluzkij. Vaterländische Geschichte. 20 Jahrhundert, Teil I, Moskau, 1998, S. 87).

- Wie waren die Beziehungen zwischen Gutsherrn und einfachen Leuten? Was haben damals die Erwachsenen darüber gesagt, wie haben Sie selbst das gesehen?

- 1915 gehörte unser Dorf zum tatarischen Amtsbezirk, bis zur Bezirksstadt waren es etwa 70 Kilometer. Einmal kamen 4 Mann in einem Automobil ohne Wagenkasten mit drei Sitzplätzen angefahren. Das Fahrzeug nannte man „Feuerwagen“. Wir, die Kinderlein, rannten hinter ihm her, um zu sehen, was die wollten. Einer von ihnen war ein „kahlköpfiger, rasierter, dicker Mann“. Sie beriefen eine Versammlung ein und verkündeten, dass die Ernte eingebracht werden sollte, aber anschließend sollten die Menschen alle von hier fort. „Dies ist unser Land. Wir brauchen es“. Unsere Familie zog an einen 30 km entfernten Ort um, dorthin, wo der Gutsbesitzer Slawin lebte. Da waren ein paar Häuser zurückgelassen worden; der Vater verbrachte dort einmal einen Winter und ließ sich in einem kleinen Häuschen nieder. Es gab nichts, womit man das Vieh hätte füttern können. Und der Gutsherr hatte riesige Schober, die mit Getreide randvoll gefüllt waren. Der Vater arbeitete als Revieraufseher. Später ging er bei einem Gutsbesitzer namens Maier arbeiten, dessen Söhne kämpften an der Front. Sie trafen eine mündliche Absprache für die Herstellung von 10 Paar Kaleschen und 10 Einsitzern, um das Korn zur Bahnstation zu bringen. Sie gaben uns eine Vierzimmer-Wohnung, und richtetenin der anderen Hälfte eine Tischlerei ein. Zwei Brüder halfen dem Vater, aber ich war ja noch ein kleiner Junge. Nachdem der Vater in Marxstadt gewesen war, um Waren zu besorgen, gab Maier uns eine Kuh und 12 Sack Weizen. Und so lebten wir. Und das waren die Beziehungen, wie ich sie kennenlernte.

- Aleksander Iwanowitsch, als in Rußland der Bürgerkrieg ausbrach, waren Sie bereits 10 Jahre alt. Was ist diesbezüglich in ihrer Erinnerung noch erhalten geblieben? War es den Menschen überhaupt möglich, sich von diesen blutigen Ereignissen fernzuhalten?

- Als der Erste Weltkrieg zuende war, kehrten unsere deutschen Nachbarn mit ihren Gewehren wieder nach Hause zurück. Und dann ging dieser Bürgerkrieg los. Die einen hatten Söhn, die bei den Weißen kämpften, die anderen – bei den Roten. 7 Kilometer von uns entfernt gab es eine Bahnstation mit einem Wasserturm, ganz oben auf einem Berg. Von dem Wasserturm aus beobachteten die Roten ihre weißen Feinde; überall da oben waren sowohl Weiße als auch Rote. Der Reihe nach machten die Rotenbei den Gutsherrn halt, bedrohten ihn mit der Reitpeitsche und fragten: „Warum hältst du hier bei dir Weiße versteckt?“ – Kurz darauf kommen die Weißen und fragen: „Warum hältst du bei dir Rote versteckt?“ – Der Gutsherr konnte das nicht ertragen. Eines Nachts lud er all sein Hab und Gut auf, alles, was er nur irgend mitnehmen konnte – auch sein Vieh und die in seinem Hause angestellten Kirgisen, und begab sich nach Orenburg. 1928 kehrte seine Frau zu uns zurück, dort hatten sie damals irgendetwas verscharrt. Sie wollte es holen, aber offensichtlich war vorher schon jemand anders darauf gekommen.

„Der Bauernkrieg – eine schreckliche Sache“. Was dachten die Männer sich in Sibirien aus? Sie zwangen die gefangenen Rotarmisten Gruben auszuheben, und dann mußten sie sich mit dem Kopf nach unten hineinstellen. Die anderen haben von oben die Grube mit Erde wieder zugeschüttet, bis nur noch die Beine bis zu den Knien herausschauten. Und dann haben sie in aller Ruhe zugeschaut, welcher Rotarmist wohl am längsten durchhalten würde ... Mit den weißen Offizieren ist mit folgendermaßen umgesprungen: ein Teil der gefangenen Offiziere mußte sich splitterfasernackt ausziehen. Dann schnitt man aus ihren Schultern ein Stückchen Haut heraus, ungefähr von der Größe der Schulterstücke, und schlug ihnen dies anstelle der Sternchen hinein. Sie nannten das „die Uniform anziehen“. Wir wollten so gern ein paar gute Menschen finden, aber im Krieg gibt es keine. Wir waren immer um Einfachheit und Klarheit bestrebt, aber auch das gab es im Bürgerkrieg nicht. (I.I. Doluzkij,s.o., S. 179)

- Und als 1922 der Waffenstillstand eintrat, wurde niemand verurteilt, alles war zuende, nachdem jeder einen Platz zum Leben gefunden hatte, wo man ein Stückchen Land bekommen konnte. Es war sehr schwierig sich von den Kriegsgeschehnissen fernzuhalten, aber nicht alle kämpften! Es mußte ja irgendjemanden geben, der die Arbeit machte, um die Familie, und auch das ganze Land, zu ernähren.

Mein Bruder und ich haben zum Beispiel bei einem Kirgisenmit Kamelen den Boden geeggt. Er besaß zwölf Kamelstuten und sechs kleine Kamelkinder. Der Stall war in zwei Hälften geteilt. Die Hausfrau molk die Kamele, indem sie sich hinter sie stellte, und von jedem nur etwas Kumiß abnahm. Danach ließ sie die kleinen Kamela zum Trinken an die Zitzen. Die Kamele gingen alle in einer Spur. Wenn die Egge von herausgerissenen Wurzeln verstopft war, dann hielt ich das erste Tier fest, während der Bruder die ganze Egg säuberte. So bereiteten wir uns auf die Aussaat vor.

- Folgendes ist mir jetzt begreiflich geworden: das Leben eines einzelnen Menschen in unserem Lande, besonders wenn er aus einer einfachen Bevölkerungsschicht kommt, ist niemals leicht gewesen. Von meiner Großmutter habe ich gehört, dass in Rußland häufig Hungersnöte herrschten. Hatte Ihre Familie auch unter Hunger zu leiden, und wenn ja, wie haben Sie es geschafft zu überleben?

„Zuerst war da die Dürre, die Trockenheit, und dann brach eine schreckliche Hungersnot über das Land herein und erfaßte auch die Wolgaregion, die Ural-Gebiete, West-Sibirien und den Süden der Ukraine. Bis zu 30 Millionen Menschen litten furchtbaren Hunger. Ganze Dörfer starben aus, mehr als 1 Million Menschen kamen dabei ums Leben, 2 Millionen Kinder wurden zu Waisen“ (I.I. Doluzkij. Ukas, ges. Werke, S. 238).

- In den Jahren 1921-22 herrschte an der Wolga schrecklicher Hunger. Im Februar starben meine älteren Brüder innerhalb von drei Tagen an Hunger. Na, und wie sollten wir schon leben? Geschäfte gab es nicht, kein Kerosin, keine Lämpchen, keine Petroleumfunzeln. „Es gab nichts zu essen, der Vater lag krank vor Hunger danieder; er war ans Bett gefesselt“. Besonders schwer war es für die Frauen, aber sie erwiesen sich als sehr widerstandsfähig. Ich war der Kleinste und hielt mich immer noch auf den Beinen. Später schickten sie von irgendwoher Saatkörner – einen Zentner pro Hektar teilten sie aus. Vater sagt zur Mutter: „Nimm Sascha mit, geh zum Vorwerk „Slawin“ und wende dich dort an irgendeinen Menschen. Er soll sich zu uns auf den Weg machen und 1,5 Hektar Weizen aussäen. Dafür werde ich ihm ein neues Fuhrwerk für den Wassertransport bauen. Aber aus Holz“. Als wir über das Eis gingen, brach ich plötzlich an einer Stelle ein, konnte mich aber mit Müh und Not am Rand festhalten. Die Mutter hatte allein nicht die Kraft mich herauszuziehen. Sie rief ein paar Mädchen zuhilfe, und die retteten mir das Leben. Dann mußte ich nackt dasitzen, während die Kleidung trocknete. Der Mann auf dem Vorwerk war einverstanden, er säte bei uns 6 Pud aus; später mahlte er 3 Pud für uns fertig und brachte uns anschließend das gemahlene Korn. Und dann brachten sie uns auch Fleisch; sie sagten, das wäre Elefantenfleisch, und dann ging es uns langsam besser. Die Schwestern gingen zum Unkrautjäten und Ernten ins Maisfeld; für ihre Arbeit brachten sie Milch, Butter und Eier heim. Danach wurde der Vater auch schnell wieder gesund. Wir bekamen auch Lebensmittel auf Karten. So haben wir überlebt.

- Aleksander Iwanowitsch, ihre Erzählungen gefallen mir sehr gut, man könnte ein ganzes interessantes Büchlein darüber schreiben.

- Danke für die guten Worte, aber das kann ich leider nicht. Ich mußte mich erst kürzlich einer Augenoperation unterziehen, bis her kann ich noch nicht wieder lesen und schreiben.

- Die Geschichte Ihrer Familie ist, so oder so, mit dem Bauerntum verbunden. Die Bolschewiken träumten davon, die Einzelbauernwirtschaft in eine Kollektivwirtschaft umzuwandeln. In welchem Maße war Ihre eigene Familie davon betroffen? Wie denken Sie heute über die Kollektivierung?

- Ich heiratete am Vorabend der Kollektivierung, das war 1929, und 1930 entstand bei uns die Kolchose. Denn es gab nur zwei Arten Bauern – die einen waren reich, die anderen arm. Wir haben nicht sehr wohlhabend gelebt, aber wir waren immer satt. Wir traten ebenfalls der Kolchose bei. Und das war so: heute traten wir ihr bei, und morgen verließen wir sie wieder. Das ganze Getreide raubten sie uns, belegten uns mit einer Geldsteuer. Und als wir schon nichts mehr hatten, womit wir bezahlen konnten, fingen sie an, alles zu versteigern. Die Menschen versammelten sich im Hof und veranstalteten eine Auktion zum Verkauf alter Sachen. Die Männer wurden verhaftet und in der Nacht mit Fuhrwerke aus dem Dorf gefahren. Man brachte sie zur Bahnstation, setzte sie auf einen Zug und verschleppte sie in den Norden, nach Archangelsk, zum Arbeiten.

„Da die Bauern die Kolchose für einen schädliche Kraft hielten, arbeiteten sie dort ungern. Zu Beginn der 1930er Jahre häuften sich Fälle von Kolchosaustritten. Allein im Frühjahr 1930 verließen einige Millionen Bauern ihre Kolchosen. Es wiederholte sich die Situation des Jahres 1922, jedoch in kleinerem Maßstab. Die Sache war die, dass man den ausgetretenen Bauern ihren Besitz nicht zurückgab, ihre Ländereien blieben Kolchoseigentum, sie mußten sich in die Stadt begeben, um dort Geld zu verdienen – entweder auf dem Bau oder bei einem der zahlreichen Industrieobjekte. m der Landflucht Einhalt zu gebieten, wurde ab 1933 im ganzenLande das Paß-System eingeführt. Die Bauern wurden praktisch zu Leibeigenen, die an ihre Scholle gebunden waren, denn ihnen wurde das Recht auf freie bewegung entzogen. An die Kolchosbauernschaft wurden keine Pässe ausgegeben“. (I.I. Doluzkij. Ukas, ges. Werke, S. 293).

- Wir arbeiteten in der Kolchose, eröffneten eine Werkstatt. Ein Arzt empfahl dem Vater, sich für längere Zeit in einem Krankenhaus behandeln zu lassen, und so zogen wir nach Marxstadt um. Wir spannten die Kühe ein, luden unsere Schäfchen auf den Wagen und machten uns dann auf die vier Tage und Nächte dauernde Reise. So endete unser Leben auf dem Lande. Ich glaube, dass es notwendig war, die Kollektivierung durchzuführen, aber ohne Gewalt – auf ganz freiwilliger Basis.

- Und wie wurden Sie von der Stadt empfangen?

- Mein Vater brachte mich als Fuhrwerkbauer in einer Genossenschaft unter. Ich war mit einem Schafpelz, Winterhosen und besohlten Filzstiefeln bekleidet. Produktionsleiter Baumann fragte mich darüber aus, was ich arbeiten könne und unterzog mich anschließend einer Prüfung. Er gab mir Werkzeug und bestellte sich dann bei mir einen Spucknapf. Ich begann mit meiner Arbeit, alle herum schauten zu und dachten, ich käme damit wohl nicht zurecht. Etwa eine Woche war ich mit der Herstellung beschäftigt: ließ trocknen, klebte, bemalte. Und dann trug ich den fertigen Napf ins Kabinett des Genossenschaftsvorsitzenden. Dort stellten sie mir auch einige Fragen. Mit einem Wort – ich war eingestellt. Später gaben sie mir eine Stelle als Möbeltischler. Und so begann ich in der Stadt zu arbeiten.

- In einem Buch über den Irbejsker Bezirk habe ich gelesen, dass Sie an der Allrussischen Stachanow-Konferenz teilgenommen haben. Aleksander Iwanowitsch, erzählen Sie ein wenig genauer darüber, wer an einer solchen Sitzung eigentlich teilnehmen konnte, wie sie ablief und worin ihre Bedeutung lag.

- Das war 1935. Ich arbeitete als Schreiner. Im Laufe eines Monats wurden dekadenweise Arbeitswettbewerbe veranstaltet. Auf Zusammenkünften erklärte man uns, dass wir alle ganz strikt die Arbeitszeit einhalten sollten. Wenn wir morgens zur Arbeit kamen, dann lag auf jeder Werkbank schon das vorbereitete Holz für den Bau von 10 Stühlen bereit, außerdem leim, Holzschrauben und Schmirgelpapier. Sie hatten einen Norm von einem Stuhl pro Tag gesetzt. Sobald die Glocke ertönte, machte ich mit mit einem jungen Gehilfen an die Arbeit. Ich sagte zu ihm: „Paß auf, lauf nicht weg, mach hier nichts auf eigene Faust“. Und tatsächlich machte er alles ganz akkurat, so wie er es sollte. Wir erfüllten die Norm innerhalb von 7 Tagen. Die Älteren arebieteten einfach langsamer, und manch einer beneidete uns. Aber die kommission bewertet unsere Arbeit als beste. Den Plan für die zweite Dekade schafften wir in 9 Tagen und nahmen erneut den 1. Platz ein. Dafür bezeichneten sie mich in unserer Stadt als Stachanow-Arbeiter (01). Die Republikanische Kommission aus Engels schickte mich und jungen Mordwinen – er konnte hervorragend Möbel herstellen und Körbe flechten – zur versammlung nach Moskau. Die Geschäftsleitung gab mir für die Reise 1000 Rubel mit und erzählte mir, wo sich die deutsche Vertretung befand. Am 23. September verließen wir Saratow mit dem Zug. In unserem Abteil saßen auch noch zwei Flieger, junge Kerle; die tranken anstatt zu schlafen. In Moskau trafen wir um 5 Uhr morgens ein. Wir stiegen in die Straßenbahn, und ich bat die Schaffnerin uns bescheidzusagen, wann wir aussteigen mußten. Sie sagte: „Setzen Sie sich ruhig hin“. Wir stiegen an der Haltestelle „Theater“ aus, direkt gegenüber dem Bolschoj-Theater. Dann gingen wir zur Heglinnaja-Straße 27, einem siebenstöckigen Haus. Dort war zu der frühen Stunde noch niemand, aber es brannte bereits Licht. Ein Mann bemerkte, dass wir mit Koffern dastanden. Er fragte: „Wollen Sie zur Allrussischen Stachanow-Konferenz?“ – „Ja“. – „Na, dann kommen Sie mal mit“. Da wir so früh angekommen waren, brachte man uns zuerst im Arbeitszimmer des Vorsitzenden unter, entfernte eine ganze Reihe von Stühlen und stellte ein Klappbett auf.

Zum Essen fuhren sie uns über eine Holzbrücke über den Fluß zur Kantine. „Auf der Anhöhe stand ein Gefängnis, ganz mit Eisenstäben vergittert und mit riesigen Toren verschlossen“. Dann wies man uns ein Hotel in der Gorkij-Straße zu. Dort gab es auch ein Museum. Wir hatten ein Doppelzimmer, und während wir zu Abend aßen, traten urkainische Artisten vor uns auf. Ich erinner emich an ein „gesund aussehendes Onkelchen“ mit langem Schnurrbart und an ein kleines Mädchen. Sie sangen verschiedene Lieder. Der Vorsitzende überprüfte uns anhand einer Liste. Aus der holzverarbeitenden Industrie waren mehr als 70 Leute eingetroffen. Um uns herum standen Stühle und Schachtischchen, darauf lagen Buttebrote, und es gab auch zwei Flaschen Bier. Wir machten uns miteinander bekannt und begrüßten danach auch sogleich das neue Jahr 1936. In den Kellerräumen wurde ein Konzert gegeben, ein Geiger trat auf. Ich kam mit dem Direktor der Charkower Betriebe in ein Zimmer. Auf der Konferenz redeten verschiedene Produktionsbestarbeiter und forderten dazu auf, den Wettbewerb in Gang zu bringen. Zum Abschluß erhielten wir jeder ein Grammophon und 5 Schallplatten dazu. Und die Leningrader baten darum, das grammophon gegen gravierte Uhren einzutauschen. Am 2. Januar 1936 fuhr ich wieder nach Hause, und wieder begann das gewohnte Arbeiten.

Damals habe ich über die Bedeutung dieser Konferenz nicht nachgedacht, ich war nur daran interessiert, Moskau zu sehen, anderen Stachanow-rbeitern zuzuhören und hinterher meinen Kameraden und Familienangehörigen davon zu erzählen. Ich war bereits 27 und ich hatte 3 Kinder.

„Bis August 1936 ... hatte die Bewegung etwa ein Viertel der Arbeiter ergriffen, und zwei Jahre später fast die Hälfte ... die Verwaltung vieler Unternehmen setzte nun ihre Hoffnung ausschließlich auf Stachanow-Arbeiter. Deswegen lenkte sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf diese Stachanow-Arbeiter: alle Rohstofe gingen an sie, alle Bedingungen waren allein auf sie ausgerichtet. Demzufolge häuften sich Unstimmigkeiten und Unregelmäßigkeiten im Ablauf. Die ohnehin schon spärlichen Ressourcen wurden ausnahmslos von den Bestarbeitern in Anspruch genommen. Sie produzierten eine derart beispiellose, große Menge über das vorgegebene Plansoll hinaus, dass sich dies auf die Vorratslager auswirkte. „Es wurde produziert, um zu produzieren“. (I.I. Doluzkij. Ukas, ges. Werke, S. 285).

- In unserer Zeit gibt es viele Wege, um eine gute Bildung zu erhalten und einen Beruf zu erlernen. Erzählen Sie von Ihrem Schulunterricht, wie Sie zu Ihrer Berufsausbildung kamen, wo Sie lernten? In unserer heutigen Zeit interessiert es uns sehr das zu erfahren.

- Zur Schule bin ich aus verschiedenen Gründen nie gegangen. 1936 schickte man mich auf verschiedene Lehrgänge, die insgesamt 7 Monate dauerten. Ich sagte: „Ich kann doch gar nicht lesen und schreiben, bin keinen einzigen Tag in der Schule gewesen, ich kenne nicht einmal einen Buchstaben“. Aber die Leitung bestand darauf, versprach mir Hilfe beim Erlernen der russischen Sprache. Meine Frau sprach sich ebenfalls dafür aus. Man drückte mir ein paar Hefte in die Hand; dann schrieben sie große Buchstaben an die Tafel, die ich einen ganzen Monat lang selbständig schreiben lernte. Und am 25. Mai fuhr ich in die Stadt Semjonow. Dort gab es eine technische Schule für mechanische Holzverarbeitung. Vier Tage und Nächte war ich mit einem Dampfer unterwegs. Ich lernte noch einen anderen Kursteilnehmer kennen, der mit mir gemeinsam die Schulbank drückte. Wir waren in einer Privatwohnung untergebracht; für jeden von uns bezahlten sie 25 Rubel. Dort kam ich an das Buch „Das Tischlerhandwerk“. Später habe ich es meinem Sohn gegeben. Er unterrichtete an der Stepanowsker Schule Arbeitswesen. Nachdem der theoretische Unterricht beendet war, ließen sie uns ein einmonatiges Praktikum absolvieren, indem sie Stühle bei uns bestellten, die wir anfertigen sollten. Dazu teilten sie uns in Gruppen ein. Die Prüfungen mußten wir für vier Teilbereiche ablegen: Produktionsleitung, eingeschränkte Produktionsleitung, Werksleiter, Vorarbeiter. Der Werksleiter arbeitete mit mir gleichzeitig während des Praktikums zusammen. Bei den Prüfungen meinte er: „Leonhard braucht ihr keine Fragen zu stellen, der kann alles. Ich habe mit ihm von der Beschaffung bis zur Fertigstellung gearbeitet, habe die Qualität der Stühle geprüft – es gibt nichts daran auszusetzen“. Die Kommission beriet sich, stellte einige Fragen. Dann händigten sie mir das Diplom zur Erlangung des Tischlerberufs aus. So kam ich zu meinem Beruf. Nach Beendigung der Lehrgänge fuhren der Direktor und der Sekretär der Parteiorganisation zusammen mit uns nach Moskau,um dort den Abschlußabend der allerersten Stachanow-Kurse zu feiern. Das war Anfang Dezember. Alles war wie beim letzten Mal. Der Vorsitzende sieht meinen Nachnamen und sagt – kommt mir bekannt vor: „Erzählen Sie, was Ihnen diese Lehrgänge gebracht haben. Ich weiß, sie sind ein guter Tischler und Wagenbauer“. Ich berichtete von den Kursen, dankte der Partei und der Regierung. Iczh sage, dass ich zuerst beim Vater das Arbeiten gelernt habe, dass ich damals aber von Theorie keine Ahnung gehabt hätte, aber jetzt wüßte ich auch über die theoretischen Dinge des Tischlerhandwerks bescheid. Nur sind meine Kenntnisse im Lesen und Schreiben und in der russischen Literatur noch sehr schwach Er dankte uns ebenfalls für unsere Arbeit und Lernerfolge. Und als ich nach Hause kam, setzten sie mich schon bald darauf als Werksleiter ein. Mit einem Wort, die 7-monatige Ausbildung verschaffte mir den Fahrschein ins Leben, in die Produktion und den allgemeinen Arbeitsprozeß.

- Alexander Iwanowitsch, nach 1917 wurde das Land von den bolschewistischen Kommunisten regiert. Heute werden diese Leute vonmanchen beschimpft, andere verehren sie. Wie war Ihre Beziehung zum Kommunismus, waren SIE Mitglied der Partei? Was bedeutete es Kommunist zu sein?

- Meine Beziehung zum Kommunismus? Die war ganz normal. Ich erkannte ihn an, glaubte daran, kämpfte gegen Fehler und Mängel, meldete mich auf den Versammlungen zu Wort ...

Ich hoffte, dass wir irgendwann einmal ein gerechtes Leben aufbauen. 1939 riefen sie mich zu einer Unterredung ins Bezirkskomitee und boten mir den Posten des Genossenschafts-vorsitzenden an. Ich lehnte ab und begründete das damit, dass ich nicht lesen und schreiben könne. „Und warum sind sie kein Parteimitglied?“ – fragten sie mich ein anderes Mal. Ich schob den Grund dafür erneut auf mein Analphabetentum. Einer der Leute aus dem Bezirkskomitee sagt: „Er glaubt immer noch, dass die alten Zeiten zurückkehren werden“. Diese Worte kränkten mich sehr. Aber nachdem ich mich mit meiner Familie beratschlagt hatte, trat ich der Partei bei. Ich begann als Werksleiter zu arbeiten; zu meinem Stellvertreter ernannten sie einen Komsomolzen. Wir hatten dort einen großes rotes Eckchen. In dem Jahr ernannten sie mich zum Deputierten des Marxstädter Stadtrates der ASSR der Wolgadeutschen. Seit der Zeit bin ich bis zum hohen Alter von 80 Jahren ständig entweder Deuputierter, Vorsitzender der Gewerkschaft oder Sekretär der Parteiorganisation gewesen. Ich mochte die Öffentlichkeitsarbeit sehr. Nach meinem Verständnis bedeutet Kommunist-Sein – ehrlich arbeiten und sich um sein Volk Gedanken machen.

- In unserem Gespräch nähen wir uns immer mehr dem für Ihre Familie so verhängnisvollen Jahr 1941. Wahrscheinlich kann man Ihr Leben in zwei Abschnitte einteilen: vor 1941 und danach. Was geschah mit Ihnen und Ihrer Familie nach dem Ausbruch des Großen Vaterländischen Krieges? Waren Sie von Repressionen betroffen?

- Das kann man wohl sagen! Zwei Tage nachdem der Krieg begonnen hatte, verkündeten sie die Mobilmachung. Taugliche Russen wurden sofort genommen. „Und von unseren Jungs nahmen sie keinen einzigen“. Allerdings rief das Kriegskommissariat alle leitenden Angestellten einmal pro Woche zur militärischen Vorbereitung auf. Einmal kam der Kommandeur – alles schreit, springt auf. Ruhig verkündet er, dass die Arbeit bis auf weiteres aus gewichtigen Gründen eingestellt wird. Weitere Mitteilungen würdengegebenenfalls folgen. Auf der Straße kauft einer von uns eine Zeitung. Gleich auf der ersten Seite war der Ukas über die Aussiedlung der Deutschen abgedruckt. Ich teilte es meiner Frau mit, sie weinte. Unser Nachbar kam von der Nachtschicht nach Hause, und da stehen schon die Soldaten und verweigern jedem den Zutritt. Sie hatten damit begonnen die Schweine zu schlachten. Uns zwangen sie, in der Schule Pritschen für die Soldaten zu bauen. Ich fuhr als allerletzter am 16. September aus der Stadt ab. Sie gaben uns eine Bescheinigung, dass der Staat uns 557 Rubel schuldete; dafür konnte man damals gerade zwei Kühe kaufen.

- Der Ukas vom 28. August 1941 wurden von vielen als gebührend aufgenommen: „Nach zuverlässigen Angaben, die die Militärbehörden erhalten haben, befinden sich unter der in den Wolgarayons lebenden deutschen Bevölkerung tausende und abertausende Diversanten und Spione, die nach einem aus Deutschland gegebenen Signal in den von Wolgadeutschen bewohnten Gebieten Explosionen auslösen sollen ... Die deutsche Bevölkerung ... hält in ihrer Mitte Feinde des sowjetischen Volkes und der Sowjetmacht versteckt“. Deswegen wurde die Umsiedlung der Deutschen (hauptsächlich nach Kasachstan) angeordnet.

Innerhalb von nur 24 Stunden wurden 367.000 Wolgadeutsche „evakuiert“. Nach dem Krieg wurde in den deutschen Archiven nicht ein einziges Dokument entdeckt, das irgendeinen Kontakt zwischen dem Dritten Reich und den Sowjetdeutschen bezeugen kann“. (I.I. Doluzkij. Ukas, ges. Werke, Teil II, S. 71).

- Sie setzten uns auf einen Dampfer, später in Waggons; einige Leute hatten wertvolle Sachen mitgenommen, aber die Soldaten nahmen sie ihnen weg und warfen sie ins Wasser. Am 2. Oktober trafen wir an der Bahnstation Soljanka in der Region Krasnojarsk ein.(2)

Sie erlaubten einem nur das mitzunehmen

Was man in den Händen tragen konnte.

All das Gute blieb zurück,

Das Leben brach zusammen

(A. Stol. Gedicht „Die von Gott Verdammten“

Selenogorsk. 2001, S. 118.

Autorlebt an der Station Soljanka).

- Von dort brachten sie uns mit Fuhrwerken in das Dorf Irbej. 7 Familien schickten sie nach Seljonaja Sloboda; weitere 4 Familien, darunter auch wir, kamen nach Berjosowka (Pischtscheljowo). Ich hatte damals bereits 5 Kinder, meine Mutter, Schwester und mein Bruder waren auch mitgekommen. Sie gaben uns eine kleine Wohnung.

Im tiefsten Sibirien ...

Hat man uns alles genommen.

Bei fremden Leuten haben sie uns untergebracht –

Wir sind für sie wie ein Joch, das manihnen auferlegt hat

(A. Stol, S. 119)

Manche Ortsansässigen beschimpften uns als Faschisten.

Sie gebn uns nichts zu essen,

nur kleine Almosen.

Auf uns, die Deutschen, blicken sie herab:

„Faschisten“, - nenne sie uns.

(A. Stol, S. 119)

- Drei von uns deutschen Männern behielten sie da, um Stroh zusammenzuharken. Wir warfen das Stroh in riesige Schober, wie sie es uns aufgetragen hatten. Während der Pausen kamen die Frauen angerannt und sagten: „Was quält ihr euch hier ab, das wird im Frühjahr sowieso alles verbrannt“. So begann für uns die Zeit in der Trudarmee.

Die Trudarmee ... Mein Gott

Wie viele gerieten dort hin.

Konzentrationslager?! Ganz ähnlich!

Ein höllisches Durcheinander ...

(A. Stol, S. 118)

- Mitte September kam eine Benachrichtigung: wir sollten im Bezirksexekutiv-Komitee erscheinen. Dort teilte man uns mit, dass wir mit unserem Tischlerwerkzeugen zur Arbeit ins Bezirksindustrie-Kombinat mobilisiert würden, um dort Skier für die Front herzustellen. Der ehemalige Direktor der Marxstädter Bank wurde zum Direktor des Kombinats ernannt, ein Lehrer vom medizinischen Technikum – zum Obermechaniker. Sie gaben uns eine Wohnung. Ich holte mein Familie und meine Schwester nach. Sie versah nachts ihren Dienst und lackierte tagsüber die Skier.

Im Januar 1942 brachten sie uns, 40 km von Berjoswka entfernt, in die Taiga, ans Flüßchen Wjerchnjaja Schedorba. Dort standen drei bereits fertig gebaute Baracken, ein Küchenblock, ein Badehaus; sie zwangen uns dort eine Lagerzone zu errichten, und als wir den bau beendeten hatten, wurden wir dort eingewiesen. Als die Frauen mit Lebensmitteln eintrafen (und sie waren den ganzen Weg zufuß gekommen), gewährte Wachmann Smaschnjow ihnen keinen Zutritt. Er sagte: Kein Zutritt. Und so nannten sie ihn dann auch: „Keinzutritt“. Mich setzten sie als Leiter des Werkzeuglagrs ein, gaben mir 5 Mann und einen Passierschein. Und dann konnten wir bei unseren Ehefrauen wohnen. Aber wenn du den Plan nicht erfüllt hast, dann lassen sie dich nicht aus der Zone heraus. m Morgen, wenn wir zur Arbeit auf dem Bauplatz ausfuhren, umarmten die Frauen ihre Männer und gaben ihnen Lebensmittel mit auf den Weg.

Hier sind überall „Sondersiedler“

Letten gibt es hier,

aber die meisten sind Deutsche.

Und sonst keine menschenseele

(A. Stol, S. 123)

- Später schickten sie mich für ein Jahr nach Staraja Schedorba, ernannten mich zum Zugkommandeur über 40 Leute. Wir sollten auf den Wasseranstieg nach dem Öffnen des Staudamms warten und das Holz, das abgeflößt werden mußte, bis nach Kungus begleiten. Auch schickten sie uns nach Schajbino, wo wir eine Eisstraße bauen mußten, und nach Ust-Kuscho – zum Abladen. In meinem Zug passierte ein Unfall; ein Bursche ertrank zwischen ein paar verkeilten Baumstämmen. Dafür brummten sie mir 10 Tage Arrest auf. Zur Verbüßung meiner Strafe begab ichmich zu Pferde in die Kolonie Wjerchnjaja Schedorba. Dort begenete ich dem Koloniekommandanten. Er meinte: „Reite wieder zurück und sag denen, dass hier im Augenblick niemand eingesperrt wird. Erstmal muß das Holz abgeflößt werden“. Und das tat ich auch. Ich wurde meines Amtes als Brigadier enthoben und in eine andere Brigade versetzt. Einmal ging ich mit einem Bootshaken zur Arbeit. Ich mußte dort einen im Wasser querliegenden Baumstamm beiseite stoßen; darunter befanden sich viele Aalquappen. Ich spießte sie mit dem Bootshaken auf. Am Abend tauschte ich die Fische gegen einen Eimer Kartoffeln und einen halben Liter Milch ein.

Irgendwie sind wir am Leben

Schlagen uns hier mühselig durch

Wenn wir keinen Fisch fangen würden

Wären wir schon längst „kaputt“

(A. Stol, S. 125)

Das Abflößen ging bis zum Herbst. Am 20. Oktober setzte der Frost ein, die Flößerbaracken froren ein. Wir wurden nun nicht mehr darin untergebracht, sondern man gab uns Militärzelte mit Öfen darin. Sie zwangen uns mit Schnürschuhen der Reihe nach ins Wasser zu gehen, teilten ein wenig Schnaps an uns aus. Dann ließen sie uns Aufstellung nehmen und teilten uns neu ein: 90 Mann schickten sie nach Reschoty, 45 nach Strelka, 45 nach Stepanowka. Und so kam ich nach Stepanowka. Wieder wurden Flößerbaracken und Flöße gebaut,und ich war dort der Meister. Plötzlich, im Januar 1943, schickten sie uns in aller Eile nach Lobanowo – unweit der Stadt Kansk; dortr gab es eine Stelle im Wasser, Raum im Wasser, die mit Schwimmvorrichtungen zum Aufhalten und Sortieren von Flößholz eingegrenzt war. Eine Woche lang waren wir zufuß dorthin unterwegs. Sie gaben mir 20 Leute und befahlen uns, das im Eis festgefrorene Holz zu bergen. Wir mußten es auf unseren Schultern an Land bringen und dann mit Schlitten abtransportieren.

Schnee! Mehr als mannshoch

Frost – minus 50

Die Kleidung in Fetzen

Und wieder dieser Hunger

(A. Stol, S. 125)

- Und so plagten wir uns bis zum Frühjahr ab. Einmal, es war im Sommer, schickten sie uns 5 Musikanten - ich selbst spielte Balalajka und Mandoline – in ein Dorf, um dort im Klub für die Kolchosarbeiter zu spielen, dafür versprachen sie uns Essen. Anschließend schickten sie uns nach Romanowka, dann nach Stepanowka, usw. In den Jahren 1944 und 1945 befaßten wir uns mit dem Säubern der Ufer, im Winter bauten wir Flößerbaracken, und mit Beginn des Hochwassers fingen wir an das Holz abzuflößen. „Na, ich bin da nicht umhergeschlendert, ich war in einer Kommandantenbrigade. Dort gab es Badewärter, Köche, Frisuere, und ich erledigte alle anfallenden Reparaturarbeiten“. In Lobanowo bereiteten wir glitschige Schwimmzäune vor, um das Holz ins richtige Flußbett zu lenken. Auf halbem Wege zwischen Lobanowo und Kansk lebten enteignete Ukrainer, bei ihnen klauten wir heimlich Kartoffeln. Einmal luden sie uns zur Versammlung ein, auf der der Rechenschaftsbericht dargelegt wurde. Und als man auf die Kartoffeln zu sprechen kam, sagte der Vorsitzende: „Die Kartoffeln waren in diesem Jahr sehr gut. Es hätten allerdings noch mehr sein können, aber die Trudarmisten haben uns „geholfen“. Nac schön, sie müssen auch leben“.

- Und wie haben sie hier in Sibirien den Tag des Sieges aufgenommen? Worauf hofften die Trudarmisten?

- Am 9. Mai 1945 kommt der Kommandant und sagt: „De Krieg ist heute mit unserem Sieg zuende gegangen, heute ist ein Festtag, wir gehen nicht zur Arbeit“. Überall um uns herum wohnten Frauen mit Kindern, deren Männer an der Front waren. Wir organisierten sofort eine Sammlung. Wir hatten wenig Geld. Und dann schickten wir zwei Mann nach Kansk, die kauften Schnaps, und wir feierten. Diese Frauen machten Essen fertig. Unsere Baracke war groß, und wir waren insgesamt 22 Leute. Wir haben schön gefeiert, und alle waren voller Hoffnung, dass sie bald nach Hause zurückkehren könnten, aber daraus wurde nichts“.

Frühling! Fünfundvierzig!

Der Sieg! Hurra!

Wenn auch von Gott verflucht,

Es ist Zeit nach Hause zu gehen.

(A. Stol, S. 127)

- h holte die Familie nach Stepanowka, und nun leben wir hier schon seit 1946. Wir haben immer unser Soll erfüllt und gearbeitet. So verlief mein Schicksal in Sibirien, so sind wir gegen unseren Willen hierher geraten.

- Wie haben Sie es geschafft, in derart schwierigen Bedingungen durchzuhalten?

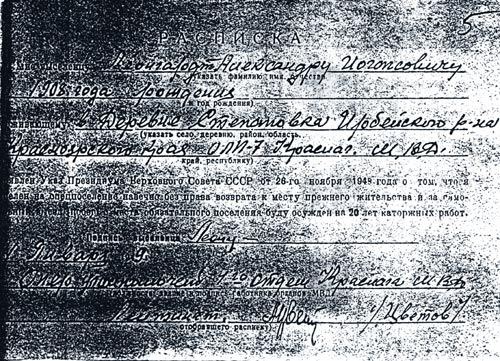

- Man muß leben, die Kinder versorgen; meine Frau und ich hatten insgesamt 11 Kinder, drei sind gestorben. Und außerdem habe ich auf die Ratschläge erfahrener Leute gehört: den Hunger niemals mit Beeren stillen, lieber Wasser trinken. Wenn du ins Wasser fällst, unbedingt trockenrubbeln. Ich war auf leitenden Arbeitsplätzen tätig, besaß viele Freunde. Ihre Unterstützung half mir in der Not. Ich verrichtete alle Arbeiten verantwortungsbewußt und qualitativ gut. Es gab Demütigungen, Drohungen, aber ich habe alles ausgehalten. 1948 nahmen sie von uns die Fingeabdrücke, als wären wir Verbrecher (04). Wir sollten uns einmal monatlich in der Sonderkommandantur melden (05). Wir gaben unsere Unterschrift unter ein Schriftstück, das besagte, dass man uns im Falle eines Fluchtversuches 20 Jahre Zwangsarbeit aufbrummen würde (06).

Und als wir 1955 teilweise rehabilitiert wurden, da blieben wir hier, wir hatten Sibirien lieben gelernt, hatten ihm unsere Kraft und Gesundheit gegeben und betrachteten es als unsere zweite Heimat.

Nicht nur mit seinem Nordlicht

Versetzt einen diese Region in Erstaunen.

Obwohl ich hierhin vertrieben wurde

Ist es mir lieb und teuer.

(A. Stol, S. 131)

- Sehr geehrter Aleksander Iwanowitsch, Sie haben über die ersten vierzig Jahre Ihres Lebens berichtet, und ich habe die Gründe für die Standhaftigkeit der älteren Generation begriffen: Arbeit und Optimismus. Ich danke Ihnen für die interessanten Antworten. Wenn Sie nichts dagegen haben, möchte ich mit Ihnen irgendwann auch noch über die zweite Periode Ihres Lebens sprechen. Vielen Dank!

- Einverstanden! Früher habe ich häufig die Schule besucht, dort ein wenig ausgeholfen und vor den Kinern gesprochen. Einer meiner Sohn war 20 Jahre Schuldirektor, eine Tochter unterrichtete an der kosmischen Akademie, die Enkel und Urenkel arbeiten ebenfalls in Schulen. Und meine Ururenkelin geht in die zweite Klasse. Danke, dass Sie einen alten Menschen nicht vergessen haben.

Zum Abschluß möchte ich noch einige Gedanken aussprechen:

1. Wir wissen bis jetzt nicht viel über die geschichte unseres Landes. Die Unterhaltung mit A.I. Leonhard, seine Lebensgeschichte, haben meine Vorstellung über unseren Staat erheblich erweitert. Ich fühle einen bruch zwischen dem Wissen, das wir aus Lehrbüchern erhalten,und dem, was Augenzeugen uns berichten. Die Materialien aus den Lehrbüchern scheinen mir weit hergeholt und unbelebt zu sein. Der Bericht eines Repressierten, seine lebendige Stimme mit dem merklichen Akzent, den ich nicht nur einmal vernommen habe, bringt uins die große Geschichte ein wenig näher und macht sie verständlicher. Ich hatte einige Zweifel, ob ein sechsjähriges Kind wohl den Beginn des 1. Weltkrieges erinnern kann. Ich fragte mich: an was kannich mich denn noch erinnern, aus der Zeit, als ich sechs Jahre alt war? Und ich stekllte fest, dass das eine ganze Menge war: der Kindergarten, Vorbereitung auf die Schule, meine Freundinnen, den Hund, di Katze, meine Spiele, usw. Sodaß man Aleksander Iwanowitschs Antworten tatsächlich Glauben schenken kann.

2. Die Aussagen über den Bürgerkrieg, die den schnellen Wechsel der Macht betrafen, decken sich mit dem Material aus den Geschichtslehrbüchern. Ebenso wie die Tatsache, dass der „Bruder gegen seinen Brude“, „der Sohn gegen seinenVater“ ins Feld zog. So gab beispielsweise 1919 in unserem Nachbardorf Ambartschik ein Vater seinen Sohn als Weißen preis, weil er Verbindungen zu den Partisanen unterhielt. Später nannte man den Vater deswegen auch nur noch „Semjon der Weiße“.

3. Das Problem der Kollektivierung in den Antworten meines Gesprächspartners wird ebenfalls durch die Geschichtslehrbücher gestützt. Es betrifft die Frage der Enteignung, der Aussiedlung von Bauern, den Zerfall der ersten Kolchosen. Für mich selbst habe ich ganz neu erfahren, dass nicht nur Bauern der Kolchose beitraten, sondern auch Tischler. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass A.I. Leonhard nicht alles über jede historische Erscheinung berichtet hat, dass er irgendeine Logik inseiner Darstellung zurückgehalten hat, d.h. er hat versucht, mir die Fakten wiederzugeben, als wäre ich seine Schülerin. Ich glaube, wenn ich ihn gebeten hätte, Einzelheiten der Kollektivierung noch weiter zu präzisieren, dann hätte er sich ganz bestimmt auch noch an andere Details erinnert. Ich habe ihn aber ganz bewußt nicht unterbrochen, damit er nicht den Faden, der sich durch seine Gedankengänge zog, verlor.

4. Aus den Erinnerungen des Trudarmisten stachen besonders die Fragen hervor, die einen öffentlich-gesellschaftlichen, produktionsbezogenen oder politischen Charakter aufwiesen, und erst an zweiter Stelle kamen persönliche und familiäre Belange. Das habe ich begriffen, während ich meine Aufzeichnungen bearbeitete. Neue Fragen tauchten bei mir auf: was war mit dem Schicksal seiner Eltern und seiner Ehefrau, der Geburt seiner Kinder, ihrer Schul- und Berufsausbildung? Wieviele Enkel, Urenkel und Ururenkel hat er eigentlich? Vielleicht ließe sich daraus ein interesaanter Stammbaum aufstellen, usw.

5. Noch nie zuvor war ich in Fragen nationaler Beziehungen vorgedrungen. Ja, ich hatte wohl manchmal gehört, und das ist auch jetzt noch gelegentlich der Fall, wenn irgendeines der Kinder „Tschuwasche“ oder „Tschuwaschin“, „Chinese“ oder „Dolganin“ gerufen wird; theoretisch wäre es dann doch möglich, dass sie einen Burschen mit deutschem Familiennamen auch heute noch „Faschist“ oder „Hitler“ rufen. Natürlich ist das alles für sie sehr verletzend, manche fangen als Antwort darauf an sich zu prügeln, andere lachen darüber. Mir scheint, die Rußland-Deutschen sind gleich zweifach schwer gekränkt worden: zum einen, als sie aufgrund des ihnen entgegengebrachten Mißtrauens ausgesiedelt wurden; und auch an den neuen Wohnorten tritt ihnen ein Teil der Bevölkerung bis heute feindselig gegenüber, und niemand weiß, wie lange das noch so bleibt. A.I. Leonhards Biographie zeigt, dass die Deutschen sich bemüht und in unserem Lande nicht schlecht gearbeitet haben.

6. Die Antworten des 93-jährigen Repressionsopfers bergen natürlich subjektiven Charakter in sich. Es ist seine Biographie, sein Leben und seine Angehörigen; er ist es, der sich genau so in er fast hundertjährigen geschichte sieht. Aber mir scheint, dass Aleksander Iwanowitsch sich aus der Geschichte des Landes nicht herausreißt, sondern sich vielmehr als Einheit mit seinem Lande sieht, als ob er bis heute seiner Heimat mittels seiner Gedanken dient. Sowohl während des Krieges als auch in den nachkriegsjahren haben die repressierten Völker gearbeitet und sich abgemüht, um zu überleben und – um das Wohl ihres Landes voranzubringen. Wohin ging das ganze Holz, das die in unserer Region Verschleppten und Verurteilten mit ihrer Hände Arbeit beschafften? Es wurde für Verteidigungszwecke gebraucht, und nach dem Sieg – sollte es die Bedürfnisse des Landes befriedigen. Wenn man die Sache unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, dann war ihre mühevolle Arbeit nicht umsonst, sich stellten für ihr Land die Versorgung mit Nutzholz sicher. Darin liegt die Bedeutung ihrer Arbeit, auch wenn sie unfreiwillig war. Darin lag der große Sinnihres Aufenthaltes auf sibirischem Boden. Und das müssen auch die am Leben gebliebenen Repressionsopfer und ihre Abkömmlinge begreifen. Darin sollten auch alle heute in ihrem Umfeld lebenden Menschen denken: Beamte, einfache Bürger, wir – die Halbwüchsigen, junge Männer und Frauen.

7. Mein Projektleiter gab mir die Meinung des Krasnojarsker Heimatkundlers Iwan Michailowitsch Popow über die Rußland-Deutschen zu lesen. I.M. Popow ist der Meinung, dass die Aussiedlung der Deutschen eine unbedingte Notwendigkeit darstellte, dass man die sogenannte „fünfte Kolonne“, d.h. die Verräter und Spione, unter keinen Umständen im Hinterland hätte belassen dürfen. Und noch ein interessanter Gedanke: es ist sogar gut, dass man die Deutschen ausgesiedelt hat, sie wären sowieso nicht an die Front gelangt, nicht im Kampf umgekommenund nicht in Gefangenschaft geraten, und wenngleich sie ein schweres Leben hatten und viel arbeiten mußten, sind sie dennoch am Leben geblieben, wodurch sie praktisch als Nation gerettet wurden. Wer weiß, vielleicht liegt darin tatsächlich ein Stückchen Wahrheit. Wie war denen zumute, deren Angehörige im Krieg fielen, als verschollen galten, in Gefangenschaft gerieten? Es fällt mir schwer, mich mit diesen Fragen auseinander zu setzen.

8. Meine Fragen an A.I. Leonhard habe ich, ausgehend von den allgemein üblichen Fragestellungen, formuliert. Ich sah mir auch einige in der Zeitung abgedruckte Interviews an. Ich hätte den alten Mann gern gefragt, inwieweit er und seine Angehörigen wegen der furchtbaren Kränkungen, die man ihnen zufügte, über die Gesellschaft und die Staatsführer inZorn und Erbitterung geriet. Ich tat dies nicht; ich zögerte und schämte mich. Die allgemeine Tendenz, die ich im Verlauf es Interviews empfand, zeigt, dass A.I. Leonhard im großen und ganzen auf den Staat nicht böse ist, dass er vor Erbitterung und Haß nicht blind geworden ist. Er hat sich seinem Schicksal unterworfen und an seinem neuen Wohnort die Achtung und den Respekt der ihn umgebenden Landsleute verdient. Unheimlich viel hat zur Verbesserung dieses Fleckchens Erde und zm vorbildlichen Aufbau seiner Siedlung getan. Manch einem hat er einen Ofen gesetzt, einem anderen ein Schränkchen oder eine Kommode gebaut. Und gelegentlich hat er auch Särge angefertigt. Wahrscheinlich machten Arbeit und Familie auch den wesentlichen Sinn seiner Tätigkeiten hier in Sibirien aus. Er ist nicht zerbrochen, er blieb standhaft und aufrecht und ist nun mit dem Gefühl der Pflichterfüllung ins 21. Jahrhundert hineingeschritten.

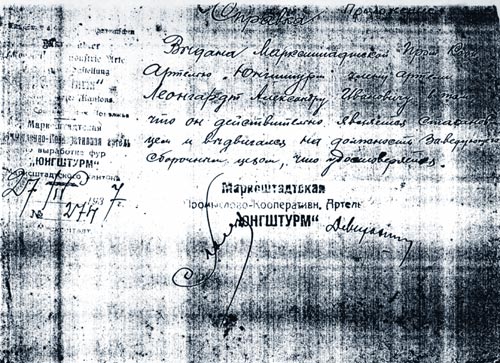

Anhang 01. Bescheinigung des Stachanow-Arbeiters

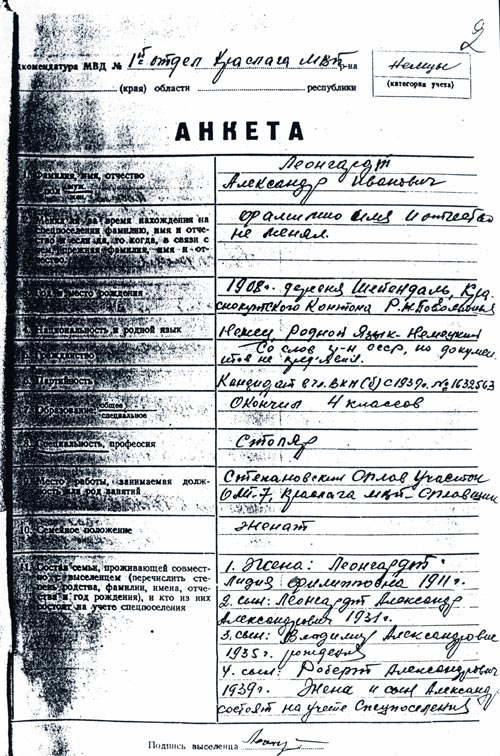

Anhang 02. Persönliche Akte

Anhang 03. Aussiedler-Fragebogen

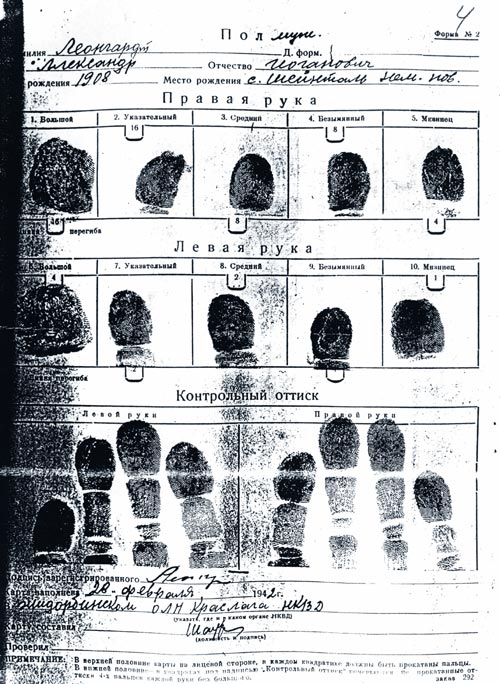

Anhang 04. A.I. Leonhards Fingerabdrücke

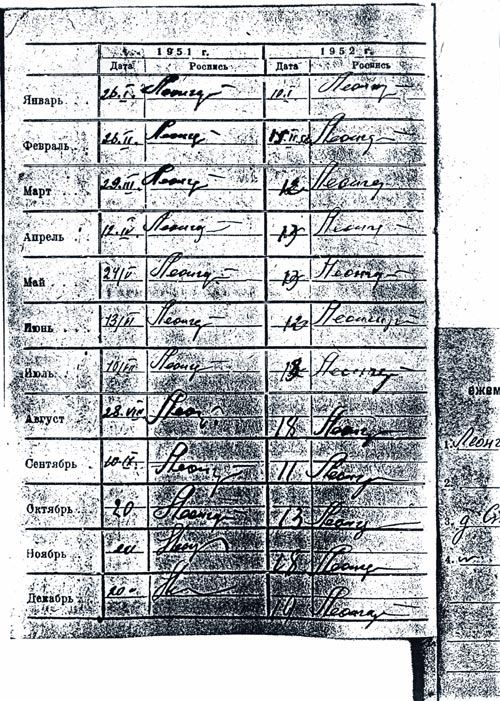

Anhang 05. Eintragungen der Sonderkommandantur

Anhang 06. Aussiedlerbescheinigung über die ewige Verbannung

Anhang 07. Jubiläums-Artikel „Er überwand alles Unglück“.

Anmerkung: Anhang 01 – Dokument aus dem Familienarchiv

Anhänge 02–06 – Dokumente aus dem Bezirksarchiv der Verwaltung für

innere Angelegenheiten