Von: Anastasia Wladimirowna Martynowa,

Schülerin der 11. Klasse der städtischen Bildungseinrichtung / Allgemeinen

Mittelschule Alexandrowka.

Lehrkraft: Irina Wladimirowna Martynowa

Lehrerin für Russisch und Literatur an der städtischen Bildungseinrichtung /

Allgemeinen Mittelschule Alexandrowka.

Wer die Vergangenheit eifersüchtig verborgen hält,

Der wird kaum mit der Zukunft in Eintracht leben können ...

A.T. Twardowskij

Maria Friedrichowna Martynowa

Mutter sagte zu meinem Bruder und mir: wenn ihr die Geschichte eures Landes erfahren wollt, dann studiert die Biografien eurer Großmütter und Großväter. In der Tat ist die Geschichte meiner Familie ungewöhnlich: der Urgroßvater wurde 1938 repressiert und erschossen; der andere Urgroßvater hielt sich lange Zeit vor der Entkulakisierung im Fernen Osten verborgen, mein Großväter machte Neuland zurbar, pflügte dort den Boden und wurde für seine gewissenhafte Arbeit mit einer Reise zur Ausstellung über die Errungenschaften der Volkswirtschaft belohnt; und Großmutter – sie wurde zur Sonderansiedlerin, und sie ist es auch, über die ich berichten möchte.

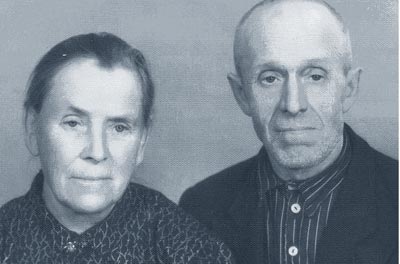

Meine Großmama, Maria Friedrichowna Martynowa, wurde am 23. März 1935 in Berjosowka (Bekerdorf? Bäckerdorf?), Marxowsker Bezirk, Gebiet Saratow, in einer wolgadeutschen Familie geboren: Emilia (Emilie) Kasparowna Müller (1901-1986) und Friedrich Johannesowitsch (1902-1987).

Emilia Kasparowna und Friedrich Johannesowitsch Müller

Maria Friedrichowna Martynowas Geburtsurkunde (Zweitausfertigung)

Außer der Großmutter gab es in der Familie mehrere Brüder: Iwan (1929-1937), Fjodor (1932-2005), Alexander (1937-1978), Iwan (1940-1989). Nach den Erinnerungen der Großmutter lebten sie an der Wolga in recht wohlhabenden und gut geordneten Verhältnissen.

Friedrich Johannesowitsch war als Lagerarbeiter, Kassierer und Verkäufer tätig, er besaß eine für die damalige Dorfbevölkerung gar nicht so schlechte Schulbildung – er hatte vier Klassen absolviert. Und Emilia Kasparowna (3 Klassen Schulbildung) war Mitglied einer Ackerbau-Brigade, die auf Melonenfeldern tätig war, auf denen Wasser-, Honigmelonen, Tomaten und Gurken gezüchtet wurden. Auf dem Hof der Familie gab es Kühe, Ziegen, Hühner, Enten, das heißt, sie lebten dort sehr gut, im Wohlstand. Im Herbst bekamen die Eltern für ihre geleisteten Tagesarbeitseinheiten Gemüse, Melonen, die für den Winter eingesalzen wurden (Großmama kann sich noch bis auf den heutigen Tag an deren angenehmen Geschmack erinnern), Weizen, aus dem sie außergewöhnlich weißes und schmackhaftes Brot buken. Später, in Sibirien, wunderten sich die Leute dann, was man aus diesem weißen, ungewöhnlichen Brot, das die Sibirjaken noch nie zuvor gesehen hatten, für einen herrlichen Zwieback herstellen konnte!

Mit Beginn des Großen Vaterländischen Krieges endete allerdings nicht nur der Wohlstand, sondern es begann eine ganze Serie von dramatischen Ereignissen.

Am 28. August 1941 verabschiedete das Präsidium des Obersten Sowjet der UdSSR den Erlaß „Über die Umsiedlung der in den Wolgabezirken lebenden Deutschen“, demzufolge „die gesamte, in den Wolgabezirken lebende deutsche Bevölkerung in andere Bezirke umzusiedeln ist ...“.

Die Familie Müller mußte mit ihren Kindern und der bereits sehr betagten Großmutter (sie war damals 76 Jahre alt) ihr Heimatdorf verlassen. Sie fuhren als allerletzte, denn der Vater, der damals als Lagerverwalter arbeitete, gab bis zuletzt Lebensmittel an die Soldaten aus. Alles mußten sie im Stich lassen: das gediegene Haus, die Obst- und Gemüsegärten mitsamt der reichen Ernte; noch lange hörten die Abfahrenden das Gebrüll der Kühe, das Gegacker der Haushühner, obwohl sie ihnen vor ihrer Abreise noch reichlich Körnerfutter in den Hof gestreut hatten. Auch die anderen Tiere hatten sie noch einmal gefüttert.Eines der kleinen Zicklein rannte noch lange hinter dem Fahrzeug her. Alles mußten sie zurück- und im Stich lassen. Großmama erinnert sich, wie ihre Oma mehrere Ikonen und ein Buch mit religiösem Inhalt verscharrte. Sie nahmen nur ganz wenige Sachen und Lebensmittel mit. Emilia Kasparowna war es aber gelungen, ihre Nähmaschine einzupacken, mit der sie später das nötige Brot verdiente. Bereits Ende der 1990er Jahre erhielten Großmama und ihre Bruder, die beiden einzigen, die von der Familie am Leben geblieben waren, eine Entschädigung für den zurückgelassenen Besitz in Höhe von sechstausend (!) Rubel.

Großmama erzählte, wie sie lange Zeit unterwegs waren; zuerst mit einem Dampfer auf der Wolga und dann in beheizten Güterwagen der Eisenbahn. Sie erinnert sich, daß es wegen der vielen Menschen unheimlich stickig war und daß sie bewacht wurden. An den Haltestellen gab man ihnen Brei und Suppe. Fast bis in die 1990er Jahre war die Großmutter fest davon überzeugt, daß die Sowjetmacht sie vor dem Faschismus gerettet hat, indem sie sie so weit ab nach Sibirien umsiedelte. Dieser Gedanke festigte sich noch, nachdem sie erfahren hatte, daß ihr Dorf während des Krieges, während der Besetzung durch die Faschisten, vollständig niedergebrannt war. Nach dem Krieg war ihr leiblicher Bruder einmal dorthin gefahren, um das Heimatdorf noch einmal zu sehen; er berichtete, daß es nicht mehr existierte.

Im Zusammenhang mit der Familie Müller wurde noch ein weiterer schrecklicher Fehler begangen: aufgrund irgendeiner Unwissenheit oder ungenügender Rechtschreibkenntnisse wurde aus dem Familiennamen Müller der Nachname Miller, und aus den Vatersnamen Friedrichowitsch wurde Fjodorowitsch. Um also als Mitglied einer Sonderumsiedlerfamilie einen Zuschuß zur Rente zu bekommen, mußte sich die Großmutter ans Gericht wenden, um zu beweisen, daß Maria Freidrichowna und Maria Fjodorowna (so wurde sie vor der Umisedlung registriert) - identisch sind

![]()

Fragment aus der Rehabilitationsbescheinigung,

in der der Familien- und Vatersname bereits geändert sind

In Sibirien eingetroffen, kam die Familie in das Dorf Tschernyschowo, Gebiet Kemerowo, wo sie bei den Tschernyschews untergebracht wurden, an die Großmama mit großer Dankbarkeit zurückdenkt, weil sie selbst kaum ihr eigens Auskommen hatten, aber stets bereit waren, den Umsiedlern zu helfen und das letzte Hemd mit ihnen zu teilen. Aber ein Unglück kommt selten allein: im Oktober trugen sie die Oma zu Grabe, es ist schwer zu sagen, woran sie starb: vor Kummer und Gram, aus Sehnsucht oder wegen der ständigen Mangelernährung. Wenn Emilia Kasparowna morgens zur Arbeit ging, teilte sie ihre 200 gr-Brotration für die Kinder und die alte Großmutter ein und legte die Portionen in eine Kiste (im Haus gab es keinen Tisch); dabei drohte sie den Kindern mit Strafe, sollten diese das für die Großmama bestimmte Stückchen auch nur anrühren. Aber die teilte ihr kümmerliches , winziges Stückchen auch noch unter den Enkelkindern auf. Und die Mutter ging hungrig zur Arbeit. Den Vater hatten sie in die Trudarmee geholt.

Ein Unglück folgte dem anderen: im November wurde Emilie Kasparowna verhaftet, weil sie angeblich nicht genügend Tagesarbeitseinheiten abgeleistet hatte. Bis heute denkt Oma nich mit Tränen in den Augen daran zurück, wie man ihre Mutter zusammen mit anderen fortbrachte, und die Kinder, das jüngste war gerade erst zwei Jahre alt, weinten bitterlich, aber man erlaubte der Mutter nicht einmal zu ihnen zu gehen und sich zu verabschieden. Oma wundert sich, was ihre Mutter alles durchmachen und am eigenen Leibe erfahren mußte, als sie gezwungen war, ihre kleinen Kindchen im Stich zu lassen – allein, in einer baufälligen Kate ohne Fenster, ohne Lebensmittel, ohne Brennmaterial und ohne jegliche Aufsicht und Fürsorge.

Was ging in dieser Frau in den langen Nächten vor, in denen sie auf einer kalten Pritsche lag und für die Rettung ihrer Kinder betete! Daß die Kinder überlebten, kann man nur als Wunder bezeichnen! Fedja flocht kleine Körbe, die er dann ins Nachbardorf brachte und gegen Nahrungsmittel eintauschte. Diese bracht er dann nach Hause und teilte sie unter den Kleinen auf. Mehrmals kehrte er halb erfroren zurück, vor Hunger und Kälte war kaum noch Leben in ihm. An die Brust gepreßt hielt er Kartoffeln, eine Wurzel oder ein Stückchen Brot. Und was für eine Hoffnung gab es für sie schon? Wickelgamaschen oder Fußlappen an den Beinen, zerlumpt, die Sachen mit Mühe gestopft, Kleidung von Erwachsenen, die den Kindern von den Schultern rutschte. Es gab keine Hoffnung, denn fast die gesamte Kleidung wurde gegen Lebensmittel eingetauscht. Aber es gibt auch keine Welt ohne gute Menschen: die in der Nachbarschaft wohnende Lagerverwalterin Warwara Iwanowna Medwedewa hatte Mitleid mit den Kindchen; auf dem Weg zur Arbeit schob sie ihnen durch die glaslose Fensteröffnung mal einen Pfannkuchen, mal eine Kartoffel. Leichter ging es im Frühjahr und Sommer, wenn die Kräuter wuchsen und es im Wald Beeren und Pilze gab. Kriegszeiten in Hunger und Kälte sind eine schwere Erfahrung, aber doppelt so schwer sind sie für Sonderansiedler-Familien. Sie aßen buchstäblich alles, was ihrer Meinung nach eßbar war. Bis heute kann Großmama keine grünen Gurken essen: damals hat sie irgendwann gefrorene Kolchosgurken geknabbert (früh einsetzender Frost hatte die Kolchos-Ernte vernichtet, und die Gurken konnten nicht mehr verwendet werden). Von den Kräutern konnte sie Melde nicht essen; ihr wurde schlecht davon.

Im APril kehrte Emilia Kasparowna zurück, brachte einen richtigen Laib Brot mit nach Hause, der für die Kinder viel wertvoller war, als das teuerste Konfekt. Man hatte ihren Fall noch einmal überprüft und sie dann entlassen – mit dem guten rat, an diejenigen einen Beschwerdebrief zu richten, die einen derart schrecklichen Irrtum zugelassen hatten. Aber Emilia Kasparowna dachte so: sie selbst hatte schon genug gelitten und wollte nun nicht, daß noch irgend jemand bestraft würde. Für sie war die größte Belohnung für alle erlittenen Qualen die Tatsache, daß alle Kinder am Leben geblieben waren. Schlimm war es für sie auch, daß der jüngste Sohn sie nicht wiedererkannte und ständig Großmutters Rockzipfeln hängenblieb (sie selbst war siebzig Jahre alt und hatten den Kleinen die Mutter ersetzt). Sie hatte in der Kolchose Weizen, Saat-Kartoffeln, Mehl und Wolle bestellt.

Emilia Kasparowna und Fjodor, der Älteste, haben eine Erdhütte aus, gediegen, warm, mit Stufen, sogar mit einem kleinen Flur und einem winzigkleinen Fenster. Gern gingen sie aufs Feld, um dort Unkraut zu jäten und dabei einzelne alte Kartoffeln aus der Erde hervorzuholen, die man roh essen konnte (Oma erinnert sich noch an ihren glasigen, süßlichen Geschmack). Und natürlich wurde es mit er Ernährung nun etwas leichter: im Boden fanden sich noch ein paar gefrorene Kartoffeln aus dem Vorjahr, und unter dem Schnee lagen Ähren. Aber wenn der Brigadier einen dabei ertappte, dann verstreute er alles wieder auf dem Boden und ließ die Pferde darauf herumtrampeln. Selbstverständlich aßen sie alles ohne Salz. Aber besonders Emilia Kasparowna litt unter den ungesalzenen Lebensmitteln. Leichter wurde es, nachdem sie angefangen hatte als Pferdepflegerin zu arbeiten, denn denn Pferden gab man Salz; das wusch sie, trocknete es und salzte damit das eigene Essen. Frühmorgens weckte Emilia Kasparowna den ältesten Sohn, der lange mit einem metallischen Plättchen auf einen Stein schlagen sollte, bis die Funken ein speziell vorbereitetes, ausgewaschenes und getrocknetes

Stückchen Baumwolle zum Glimmen brachten – so machten sie damals Feuer. Den Ofen hatte sie selber gesetzt, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Nachbarn. Sie heizten mit Bruchholz und Reisig, das die Kinder im Sommer im Wald und an den Flußufern sammelten. Wenn das Heizmaterial im Winter nicht reichte, mußten sie die Umzäunung vom Gemüsegarten nehmen. Bis heute hat Großmama noch diese sparsam-wirtschaftliche Einstellung – in jeder Beziehung: egal, was es auch ist, ein alter Lumpen, ein Stück Papier oder sonst irgendetwas. Der Obst- und Gemüsegarten wurde mit der Hand bearbeitet. Emilia Kasparowna teilte den ganzen Garten in kleine Abschnitte ein, für die die Kinder dann selber Sorge tragen mußten. Und das taten sie auch: sie hegten und pflegten ihn, es gab kein Zipfelchen Unkraut auf den Beeten. Auch heute noch liebt Großmutter ihrer Gartenarbeit.

Mit der Rückkehr der Mutter wurde es nicht nur im Hinblick auf die Lebensmittelversorgung leichter, sondern auch in puncto Kleidung: Mama nähte aus Großmutters alten Röcken Kleider (aus einem Rock bekam sie zwei Kleider), Oberhemden, Hosen aus Sackleinwand. Auch für die Nachbarn nähte sie; wegen der Kinder hatte sie die Nähmaschine mitgenommen. Während des Krieges gab es in Tschernyschowo ein aus Leningrad evakuiertes Kinderheim, zu dessen Wirtschaft Kühe und Schafe gehörten. Oma und ihre Mutter spannen für die Kinder aus dem Heim und bekamen dafür Lebensmittel oder abgetragene Kleidungsstücke. Oma erinnert sich, wie ihr von der langwierigen, monotonen Arbeit der Rücken schrecklich wehtat, sie konnte kaum sitzen, und ihre kleinen Fingerchen waren auch ganz dünn geworden.

Aber Kindheit ist Kindheit. Wenn gleich es selten vorkam, so gelang es der Großmama doch, sich ab und an loszureißen, um ein wenig mit dem Ball, zussammengeballt aus Kuhwolle, auf der Straße zu spielen. Aber meistens mußte sie irgendwelche Arbeiten verrichten und im Haus helfen. Eine Zeit lang war Emilia Kasparowna als Brigadeführerin in einer Brigade für Tabakanbau tätig, und Großmama half mit wie eine Erwachsene: sie paßte auf den Tabak auf, jätete Unkraut, wässerte die Pflanzen, schnitt die Stiele ab und sortierte die Blätter. Es war eine sehr schwere Arbeit, vor allem bei Hitze, denn von den kleinen Stecklingen ging ein betäubender Geruch aus, von dem man Kopfschmerzen und Schwindel bekam und es einem übel wurde. Aufgrund dieser schädlichen Einwirkungen bekamen die Arbeiter ein Sack Zucker – der einzige Reichtum in jejen Zeiten! Oma half auch beim Tabaktrocknen: die sehr kräftigen, dicken Tabakpflanzen mußten zerschnitten und zum Trocknen in einer speziellen, etwa zehn Meter hohen, Scheune aufgehängt werden; diese Arbeit konnten nur leichte und geschickte Halbwüchsige verrichten. Auch das machte die Großmutter. Einmal brach ein morscher Holzbalken, auf dem Großmama saß, durch und fiel mit ihr zusammen auf Emilia Kasparowna; nach diesem Vorfall litt diese für den Rest ihres Lebens an einer Magensenkung; außerdem wuchs ihr ein Buckel.

Nicht weniger schwer war das Bewässern der Tabakpflanzen, die sich auf einem Berg befanden, und der Fluß, aus dem sie das Wasser holten, floß an dessen Fuß vorbei. Großmutter mußte das Wasser in zwei großen Eimern mit einem Schulterjoch von dort nach oben tragen.

Eine Zeit lang hütete Großmama mit ihrer Mutter die Kolchoskühe. Großmutter sah nach den Kühen, damit sie nicht auf den Friedhof liefen, der gleich nebenan lag, und Emila Kasparowna strickte währenddessen Röcke und Schals, die sie dann ebenfalls gegen Lebensmittel eintauschten. Als Melkerinnen arbeiteten damals lettische Frauen, ebenfalls Sondersiedlerinnen. Sie hatten Mitleid mit dem halb verhungerten Mädchen und gaben ihm, unter größtem Risiko, Milch zu trinken; außerdem füllten sie Milch in eine große Flasche ab, die Großmutter heimlich für ihre Brüdern zuhause mitnahm. Die Kühe wurden sehr früh hinausgetrieben, noch vor Sonnenaufgang. Der eisige Tau brannte an den nackten Füßen, und Großmama wärmte sie an den warmen Milchkannen auf.Einmal, als sie die Kühe hinaustrieb, stürzte sie auf dem Friedhof in ein altes Grab. Sie stand große Ängste aus; mit Müh und Not gelang es hier durch wiederholtes Schreien endlich ihre Mutter herbeizurufen.

!944, als Großmutter neun Jahre alt wurde, ging sie eigenmächtig und ohne ausdrückliche Erlaubnis der Mutter in die Schule und saß den ganzen Tag in einer richtigen Klasse, in einer richtigen Schulbank. Aber das war auch der einzige Tag in ihrem Leben, den sie in einer echten Schule zubrachte! Für ihr eigenmächtiges Handeln wurde sie zuhause bestraft: sie mußte bei den jüngeren Brüdern bleiben und im Haushalt helfen. So hat meine Großmama niemals und nirgends gelernt, ihre Schule war das Leben. Aber weil es ihr größter Wunsch war, lernte sie später zuammen mit ihren Brüdern, welche die Schule besuchten, lesen und schreiben. Bei ihren Rechtsschreibübungen benutzte sie ein Stöckchen und malte die Buchstaben am Ufer des Tschulym-Flusses in den Schnee oder in den Sand. Ihre Muttersprache hat die Großmama vergessen: die Eltern waren bemüht, mit den Kindern nicht in der Muttersprache zu reden, damit sie alle leichter Russisch lernen konnten und sich von den Russen nicht sounterschieden oder absonderten. Nur Fjodor, der älteste, konnte Deutsch lesen und schreiben. Er hatte damals ein Schulklasse an der Wolga zuende bringen können, und später heiratete er sogar eine Deutsche.

1947 kehrte der Vater aus der Trudarmee zurück (nicht allen war ein solches Glück beschieden); nun wurde das Leben für die Familie etwas leichter, obwohl er mit angeschlagener Gesundheit zurückgekommen war: er hatte sich als Folge der Arbeit im Kalkbergwerk eine Lungenerkrankung mitgebracht. Während er auf dem Bau arbeitete, schlug er sich versehentlich zwei Finger der linken Hand ab und fiel zudem aus großer Höhe auf den Boden. Lange lag er im Krankenhaus. Er erinnerte sich nicht gern an das, was er während der Trudarmee-Zeit alles durchmachen mußte. Aber trotzdem gab es zuhause nun wieder einen Hausherrn, einen, der ein wenig mitarbeiten und, was das Wichtigste war – der einen beschützen konnte. Bald konnten sie sich ein Kälbchen leisten, und die ganze Familie kümmerte sich darum: sie fütterten es, kannten alle Gräser, die es gern fressen mochte; sie hatten selber nicht genug, aber das Kälbchen war immer wohlgenährt. Das hatte tragische Folgen: das Kälbchen traute sich an niemanden näher heran, außer an seine bekannten Bezugspersonen; es stieß mit den Hörnern und schlug mit den Hinterbeinen aus. Da wurde beschlossen, es gegen eine halbverfallene, teilweise niedergebrannte kleine Holzhütte ohne Dach einzutauschen. Halb zerstört, aber immerhin ein Haus - keine Erdhütte. So kam das Leben nach und nach in Ordnung.

Mit 17 Jahren ging die Großmutter als Melkerin auf die farm. Neun Jahre lang

molk sie die Kühe mit der Hand. Außerdem mußten die damaligen melkerinnen selber

die Ställe ausmisten, das Futter heranschaffen und die Tiere füttern. Sie

arbeiteten ohne freie Tage und versahen auch nachts ihren Dienst. Eine schwere

Zeit war das, denn Großmutter wurden, weil sie noch jung und unerfahren war,

einfach die schwersten Kühe untergeschoben. Mitunter half ihr die Ehefrau des

ältesten Bruders, aber es war dennoch ziemlich schwierig.

Mit 17 Jahren ging die Großmutter als Melkerin auf die farm. Neun Jahre lang

molk sie die Kühe mit der Hand. Außerdem mußten die damaligen melkerinnen selber

die Ställe ausmisten, das Futter heranschaffen und die Tiere füttern. Sie

arbeiteten ohne freie Tage und versahen auch nachts ihren Dienst. Eine schwere

Zeit war das, denn Großmutter wurden, weil sie noch jung und unerfahren war,

einfach die schwersten Kühe untergeschoben. Mitunter half ihr die Ehefrau des

ältesten Bruders, aber es war dennoch ziemlich schwierig.

Schwer, unbeschreiblich schwer hatten sie es im Winter: es gab keinen Strom, die Kuhställe waren nicht mechanisiert, die Ställe wurden per Hand ausgemistet, allerdings erst im Sommer.

Der während der langen Winterzeit angesammelte, gefrorene Dung taute allmählich auf; den ganzen Sommer über mußten die Melkerinnen Schicht für Schicht abtragen. Ebenfalls im Winter, wenn die riesige Herde getränkt werden mußten, trieben sie die Kühe zum Fluß, wo sie eine Art lang gezogenen Brunnen ins Eis gruben, in dessen Mitte sie ein Loch ins Eis bohrten. Durch dieses Loch füllte sich der „Brunnen“ mit Wasser, und so konnten die Kühe trinken. Einmal aber brach das unbefestigte Eis unter der Last der Herde ein, und die Tiere begannen schon zu ertrinken. Wie sehr mußten sich die Melkerinnen schinden und abmühen, um sie zu retten! Und Großmutter selbst wäre auch beinahe ertrunken.

Deswegen beschlossen sie und ihre Freundin zu heiraten, „auch wenn es bloß ein Dummkopf war; jedenfalls einer aus dem Nachbardorf, und schön weit weg von den Kühen“. Als erstes verdiente die Großmama sich hier ihre ersten Gummischuhe (ihr erstes richtiges Schuhwerk überhaupt), die sie jedoch schonte: wenn es schmutzig war, ging sie barfuß, und wenn der Boden trocken war, zog sie die Stiefel an. Ungeachtet der schweren Arbeit auf der Farm, ging Grißmutter abends aus, tanzte bis zum Morgen und ging anschließend gleich wieder zur Arbeit.

Ein weiterer Zeitvertreib in den Nachkriegsdörfern war das Kino. Aber die Leute hatten natürlich kein Geld für solche Veranstaltungen. Aber man konnte sie sich erarbeiten, indem man zwei Gläser Johannisbeeren sammelte oder eine bestimmte Menge Kuhhäute im Laden abgab. Man konnte auch heimlich, still und leise durch das kleine Fensterchen schauen, aber diese Art des „kostenlosen Kinos“ wurden die Kindchen verjagt. Schwer vorzustellen, aber obwohl Großmutter und ihre Freundinnen so viel Arbeit hatten, fanden sie auch noch Zeit zum Stricken, das zudem mit langem, anstrengendem Sitzen verbunden war. Und mit Häkchen und Nadeln zauberten sie ganz außergewöhnliche Dinge! Feine, kunstvolle Tischtücher, Zierdeckchen, Kissen-Umrandungen, Zudecken sowie Spitzen für Unterwäsche. Es fehlte an Garn, man mußte es kaufen, aber Geld gab es nicht. Um es dennoch käuflich zu erwerben, verkaufte Großmama ihre gestrickten Sachen und kaufte davon neues Garn. Sie strickten nachts beim Schein einer Kerosinlampe, sie strickten nachts auf der Farm, während sie ihren Dienst versahen. Oma hat bis heute einige dieser Dinge aufbewahren können. Ein paar Tischdecken und Zierdeckchen befinden sich heute im Schulmuseum.

Und 1960 heiratete sie Fjodor Nikiforowitsch Martynow und zog mit ihm „noch weiter von den Kühen fort“, nicht nur „in ein anderes Dorf“, sondern auch noch in die dem Kemerowsker Gebiet benachbarte Region Krasnojarsk, in das Dorf Aleksandrowka. 1961 und 1967 wurden ihre beiden Söhne geboren. Hier in Aleksandrowka arbeitete sie in einem Schweinestall, und später in einem Kälberstall, wo sie bis zum Renteneintritt tätig war.

Für ihre langjährige und stets gewissenhafte Arbeit wurde meine Großmama mehrfach ausgezeichnet: mit Medaillen „Für heldenhafte Arbeit“; mit Bannern „Sieger des sozialistischen Wettbewerbs“; dreimal bekam sie den Ehrentitel „Bestarbeiterin der kommunistischen Arbeit“; und viele Male erhielt sie Ehrenurkunden. Sie hat sich um die Bezeichnung „Veteranin der Region Krasnojarsk“ verdient gemacht.

Maria Friedrichownas Bescheinigung

über die Auszeichnung „Veteranin der Region Krasnojarsk“

Auch jetzt kann sie mit ihren schmerzenden Beinen (eine Folge ihrer barfüßigen Kindheit und jahrelangen Arbeit auf der Farm in Gummistiefeln) nicht untätig herumsitzen. Meine Schwester und ich waren noch ganz klein, als Mama gezwungen war arbeiten zu gehen (in unserer Dorfschule fwehlt es an Lehrkräften) und Großmama wollte auf keinen Fall, daß wir in den Kindergarten kamen. Großmutter beaufsichtigte uns nicht nur, sie lehrte uns sogar lesen und las uns selbst Märchen vor. Sie liest sehr gern; in jeder freien Minute kann man sie mit einem Buch oder einer Zeitschrift in den Händen sehen. Sie bedauert bis heute, daß sie damals keine Gelegenheit hatte, die Schule zu besuchen, bedauert, daß sie ihre eigene Muttersprache nicht beherrscht. Als sie hörte, wie wir auf Deutsch lesen und uns auf den Unterricht vorbereiten, wunderte sie sich, wie merkwürdig diese deutsche Sprache ihrem Empfinden nach klingt, wie schwer die Wörter auszusprechen sind!

Am 18. Oktober 1991 wurde endlich das lang erwartete Gesetz „Über die Rehabilitierung der Opfer politischer Repressionen“ verabschiedet. Nicht alle konnten das noch erleben, für viele kam es viel zu spät.

Viele Sonderumsiedler des Jahres 1941 verließen nicht nur das Kemerowsker Gebiet, sie verließen Rußland, um nach Deutschland auszureisen. Unter ihnen befand sich auch die Familie von Großmamas leiblichem Bruder. Sie emigrierte 2003, und dort, hinter der Grenze, wurde die neue Generation der Millers geboren. Die Großmutter kann es sich selbst nicht vorstellen, wie man von hier wegfahren kann, von den Grabstätten der Eltern und Brüder. Hier fand sie ihre neue Heimat und meint folgendes: „Wo die Heimat meiner Kinder und Enkel ist, da ist auch meine Heimat ...“

Ich will aus meiner Arbeit die Bilanz ziehen. Ich bin der Meinung, daß die Biografie meiner Großmutter ungewöhnlich ist! Sie ist ein Beispiel an Tapferkeit, lebenswichtiger Standhaftigkeit und den Glauben an das Gute. Und obwohl Großmama sehr viel durchgemacht hat, ist sie doch immer ein guter Mensch geblieben, voller Liebe für die anderen.

Anmerkung: leider gibt es von meiner Großmutter keine Kinderfotos mehr. Wahrscheinlich sind die vor dem Kriege aufgenommenen Bilder verloren gegangen oder während des Krieges vernichtet worden, als die Kinder allein zurückblieben. Die Kindchen hatten doch nur den schrecklichen Hunger und die Kälte im Kopf.