Сильва Хайтина (Рубашова)

родилась в 1932 году

Я

родилась в Риге. В семье нас было четверо – мама, папа, старшая сестра и я. Жили

на улице Сколас, 20, в квартире номер семь. Это я помню. Не думаю, что до этого

жили где-то в другом месте. Из роддома мама меня привезла именно сюда. И вот,

мне не исполнилось еще и восьми лет, как ночью в дверь резко позвонили.

Я

родилась в Риге. В семье нас было четверо – мама, папа, старшая сестра и я. Жили

на улице Сколас, 20, в квартире номер семь. Это я помню. Не думаю, что до этого

жили где-то в другом месте. Из роддома мама меня привезла именно сюда. И вот,

мне не исполнилось еще и восьми лет, как ночью в дверь резко позвонили.

Помню, мы с сестрой сидели в кроватях и с ужасом смотрели друг на друга, а звонок все звенел и звенел. В коридоре раздались голоса, потом в комнату в сопровождении незнакомых людей вошла мама и сказала: «Девочки, одевайтесь!» Было около двух ночи.

Отец мой был очень богатым человеком, в Юрмале у него была дача. У отца был большой магазин. Когда я в первый раз вернулась в Латвию, в этом доме размещался банк. Я хотела зайти, посмотреть помещение, но меня не пустили, сказали, что я должна быть клиентом банка, чтобы войти. Я сказала, что хочу открыть счет. Человек в форме с автоматом проводил меня на второй этаж, я вошла в помещение, где когда-то находился кабинет моего отца. Я хотела открыть счет, но через месяц узнала, что банк стал банкротом. Было это по адресу Бривибас 2/4, рядом с аптекой.

Помню, дали нам полтора часа, чтобы собраться. Отец ничего не взял, все время бегал по квартире, пытался доказать, что поступают с нами несправедливо. Никто не знал, что с нами произойдет. Потом один из латышей шепнул маме, чтобы взяла с собой теплую одежду. Мама вскричала: «Зачем? Сейчас же июнь!» Потом мама все-таки стала собирать одежду, а папа так и бегал по квартире, говорил, что будет куда-то звонить, что он пролетарий, что у него давно все отобрали, онфисковали, национализировали. На дачу мы в том году уже не ездили, это была уже не наша дача. Мама собрала много вещей, чемоданов не было, но были два теплых одеяла, которые спасли нам жизнь. Отец в последнюю минуту захватил 50 шелковых галстуков, носовые платки с вышитой монограммой «I H» – Израэль Хайтин. Стали спускаться, лифт почему-то не работал.

Внизу стоял грузовик. Шум стоял страшный – по улице Бривибас одна за другой шли машины, все в одну сторону. Посадили нас в машину, где уже сидели вконец запуганные люди – никто не проронил ни слова… Помню, машины были на всех перекрестках.

Привезли на станцию. Эшелон стоял в отдалении от здания вокзала. Загрузили нас в телячьи вагоны. В вагоне было два маленьких окошка, забранных решеткой. Отец забрался в вагон и устроился на верхних нарах. Еды не было. Впервые в жизни я испытала голод.

14 июня ночью вдоль вагонов бегали люди, выкрикивали фамилии. Наши родственники о нас ничего не знали. Здесь осталась мамина сестра с мужем и двумя детьми, сестра отца с сыном. В Лиепае жила мамина мама, дедушка уже умер. Нас никто не искал, за исключением продавщицы, которая работала в папином магазине. В кошелке она принесла нам поесть. Воды не было. Туалета не было. Это было ужасно – посреди телячьего вагона зияла дыра. Я, как ни старалась, не могла заставить себя ходить в эту дыру… Мама прикрывала меня с одной стороны, папа с другой. Страдали все. Вагон был переполнен. Мужчин в вагоне было мало. Были мальчики, женщины с маленькими детьми. На путях поезд стоял три дня. И вдруг шум, поезд тронулся. Когда ехали по Латвии, было так красиво – все сады в цвету. Когда переехали границу, открылась совсем другая картина. Нам сказали, что едем по России. Выглядело все очень бедно.

Воспоминания о дороге – голод, жажда. Никто ничего не приносил, ничего не давал. Помню, на полу в вагоне сидела латышка с младенцем, три дня так сидела, укачивала его и все время что-то под нос себе бормотала. Мы попросили разрешения поиграть с ребенком, оказалось, что младенец давно умер… У нее не было молока. Кто-то сказал об этом солдатам, они вошли, вырвали ребенка и за ноги выбросили из вагона. Она не шелохнулась. Помню, что мама сказала, что эта женщина, очевидно, потеряла разум, раз не среагировала, когда выбросили ее ребенка…

Ехали мы два месяца и еще, кажется, 10 дней. Кто-то узнал, что находимся мы в Красноярской области. Ночью поезд остановился, и всем велели выйти. Еще раньше поезд останавливали перед Уралом. Выгнали из вагонов всех мужчин. Освещали фонарями. В вагоне был отец и несколько мальчиков лет 16-ти. Отец спрыгнул с нар и сказал: посмотрите, в вагоне только женщины и младенцы, я единственный, кто ходит за водой, единственный, кто может что-то купить, оставьте меня с больными людьми. Офицер махнул рукой – черт с ним, закрывайте двери! Отец остался, остались и молодые парни. Только благодаря тому,что отец кричал, что в вагоне больные и женщины с младенцами.

Ночью двери в вагонах открыли, приказали всем выходить с вещами. Приходилось

прыгать довольно высоко. У меня до сих пор шрам на коленке. Плохое запомнилось

плохо. Я радовалась, что не надо заниматься

музыкой, не надо ходить в школу.

Мама отыскала свою подругу – у них на Бривибас был парфюмерный магазин, такие Соколовичи. Подруга была с сыном Левой, в которого я была влюблена, когда мне было семь лет.

Ночь была холодная, мне кажется, это было 27 или 28 августа. Мне было холодно, но у мамы было одеяло, меня закутали, и я спала у папы на руках. Когда проснулась, над нами было синее небо, светило солнце, а вокруг, насколько хватал глаз, были люди… Мне казалось, что их тысячи. Вдали лес. Больные лежали на земле, кто-то плакал. Без еды, без воды. Ребенок, я, видимо, запомнила только это.

А потом стали приезжать повозки. Среди нас стали ходить мужчины и женщины, разглядывали каждую семью. Все сидели на своих узлах. Слышали, что нас разбирают колхозы. Мы знали, что находимся в Красноярской области. Сказали, что каждый колхоз должен забрать к себе фашистов, то есть нас. Им сказали, что привезли тех, из-за кого началась война. Не скажу, что отнеслись к нам с большой любовью. Нас долго не забирали – мне было восемь лет, сестре десять. Мама совсем не была похожа на колхозницу – туфли на высоких каблуках, шелковые чулки. Она была хорошо одета, еще не утратила своей красоты. Отец все время бегал, предлагал свои услуги. Никто не хотел нас брать. Приведет кого-нибудь, на нас глянут и уходят. Забрали нас только на третий день и отвезли в колхоз, который назывался имени Александра Ерша. Попали мы в дом к какой-то женщине. Относилась она к нам нормально. Помню, как через два с половиной месяца мы ели горячий суп. Это был гороховый суп со свиными шкурками. Ничего вкуснее в своей жизни не ела, потому что раньше я вообще не ела, а тут миска, деревянная ложка и – вкуснейший суп!

Колхоз был большой, ссыльных много. На следующий день отец куда-то ушел,

вернулся только вечером. Пришел и сказал, что отыскал рай на

земле… Вскоре начались занятия в школе. Однажды отец достал лошадь, и

мы отправились в рай. Хозяйка на прощанье подарила мне котенка. Когда

я показала его родителям, услышала: «Сами с голоду умираем, а тут еще котенка

кормить!» Я сунула котенка в карман. В дороге родители сказали,

что от котенка надо избавиться. Ответила, что тогда им придется избавиться и от

меня. И котенок жил с нами еще долгие годы.

Приехали мы в Дзержинский район. Там ссыльных не было, приехали ночью. Стали

жить у Насти Барловской. Утром проснулись, все спали на полу, все четверо.

Открыла глаза, возле двери стоял народ, все смотрели на нас, переговаривались.

Отец хотел подняться, попросил, чтобы отвернулись. Мама спала в ночной рубашке,

женщины запричитали: «Посмотри, в чем она спит!» Я ни одного слова по-русски не

понимала, моими языками были латышский, французский, немецкий. В Риге училась

во Французском лицее. Первые слова, которые я выучила, – молоко, бычки, третье

слово – неприличное, которые солдаты на каждом шагу произносят. Мама пояснила,

что значат первые два слова, что значит третье слово, не знала, но когда мы ей

пояснили, что его солдаты все время повторяют, сказала – ну, если его солдаты

повторяют, вам не стоит это слушать.

Родители сходили в школу, в которой была всего одна комната и одна учительница. Направили меня во 2-й класс. А там дети уже писали, читали, учили стихи о Сталине. Я ничего не понимала, надо мной смеялись. Сестра пошла в 4-й класс. Там учились 11–12-летние девочки. Мы два месяца учились, забыли все языки, которые до того знали…

Стали разговаривать на смешном русском. В колхозе его называли «чалдонский язык». Через два месяца мы стали лучшими ученицами в школе. Учились писать. Ни бумаги, ни чернил не было. Отец и мама трудились на полевых работах. Мама на каблуках, в шелковых чулках. Еще и лак сохранился на ногтях… Она серпом жала овес. Порезала и одежду, и руки.

Переселились в отдельный домик. Это место связано у меня с воспоминаниями о большом счастье и большом несчастье. В ночь на 2 декабря раздался стук в дверь, явились двое из НКВД, устроили обыск. Сказали, что пришли арестовать отца и конфисковать все его имущество. Отец успел отдать маме часы, а больше у него ничего и не было. Галстуки они не взяли. Я помню этот ужас. Я повисла у него на шее, кричала – папа, не уходи! Помню его глаза – как у больной собаки… Мама и сестра плакали. Так мы просидели втроем до утра. За папиной спиной мы чувствовали себя надежнее…

Спустя много лет в Красноярске я прочитала его судебное дело, обвинительное заключение. Его судили за то, что в очереди, когда он стоял за полагавшимся нам мокрым овсом, отец спросил: «А что делать с мокрым овсом?» И больше ничего. Он сказал, что в Латвии овес ели лошади… В обвинительном заключении говорилось, что Израэль Хайтин приговорен к десяти годам за антисоветскую агитацию, так как осмелился сравнивать буржуазную Латвию, в которой овсом кормили лошадей, с советским колхозом. За это его осудили на 10 лет с поражением в правах – я не совсем понимаю, что это значит. Вероятно, не имел права выбирать. Отец отсидел свои 10 лет от звонка до звонка.

За это время я окончила 2-й класс, сестра – 4-й. Больше классов в колхозе «Мокроельник» не было. Мама поехала в Дзержинск – сестре надо было учиться дальше. Там было много сосланных латышей, русских, евреев. Мама нашла жилье, но нужно было получить разрешение на переезд. Мама подарила одной женщине пару шелковых чулок, и нам разрешили переехать. Сестра пошла в 5-й класс, я – в 3-й. А еще раньше нас разыскал папин брат. Он жил в Москве и вообще боялся говорить, что его брат живет за границей, в Латвии. И вот он нашел нас через «Красный Крест» и неожиданно приехал в деревню «Мокроельник». Тут и машины никто не видел, но он нанял в Дзержинске машину и приехал к нам. Привез бумагу, ручки, копировальную бумагу. Приехал на несколько часов. Смешно было, когда вся школа высыпала поглядеть на машину. И мы с сестрой побежали. Он вышел из машины и спросил у нас с сестрой, кто мы. Мы с гордостью ответили, что мы Хайтины. Он заплакал. Он спас нам жизнь. Потом мы переехали в Дзержинск. Там было немного хуже – все было дороже.

Были всякие беды и несчастья – заболела сестра, один из маминых знакомых умер. Потом мама стала думать, как бы из Дзержинска перебраться поближе на Запад. Девушки на вечеринки ходили в маминых ночных рубашках. Мама очень переживала, говорила, что ей стыдно на это смотреть. Рубашки ведь были уже ношеные.

В Дзержинске было плохо – продавать было нечего. Помню, как мои последние трусики продали моей подружке. Ее мама могла доставать продукты, и Валя ходила в моих трусиках.

В Дзержинске была двухэтажная школа, большая. Помню, как я растерялась. И тут подбежала ко мне девочка, с которой я по-прежнему поддерживаю связь, – Люся Берина, ее мама заведовала пекарней. Это была мечта! Она дала мне откусить от своего бутерброда. Было это в 1945 году. У меня был хороший музыкальный слух, и 9 мая я гордо вышагивала впереди школьной колонны с барабаном. Я все помню, даже такую мелочь, как гвозди в стене…

Мама переехала в Канск. Разрешение она получила в 1945 году. Мы снимали комнату, я училась в 5-м классе. Напротив школы размещался НКВД. У меня об этом учреждении не было никакого представления, я только знала, что мама страшно его боялась. Я знала, что мама каждые две недели ходила отмечаться.

Моя мама была красивая женщина, и когда она туда шла, стирала губную помаду.

Надевала страшную ватную фуфайку. Мама курила, и когда ходила туда, одевалась

как можно страшнее. Когда я у нее спросила, зачем она это делает, она ответила –

не твое дело! В школу я ходила мимо НКВД. Это здание я помню – через шесть лет я

сама себе подписывала там смертные приговоры, но об этом позже. А сейчас я шла в

школу и была счастлива. Мне было 13 лет, когда мы узнали, что детей, у кого нет

родителей или кому плохо живется, из Сибири увозят в Латвию. Мама об

этом знала, но решила, что меня не отпустит. Я об этом узнала, когда акция

окончилась. Я очень хотела уехать, и я маме сказала – если ты меня не отпустишь,

я или повешусь здесь, или убегу на поезд. Ребенком я была непослушным, и мама

знала, что свою угрозу я могу и исполнить.

Мама обещала сделать все, чтобы я смогла уехать. Она списалась с московским дядей и попросила взять меня на время. И вот я еще с одной девочкой поехала в Москву. Я поняла, что ни за что больше не вернусь в Канск. Дядя отвел меня в школу. Это была образцовая женская школа на углу улицы Кирова. Вела я себя замечательно, пока не пошла в школу. Оказалось, что я не умею себя вести. Девочки, которые гуляли по коридору, в моем понимании не были девочками. Я дергала их за косы, плевалась, ругалась. Мат для меня был привычным делом. Я знала, что так вести себя нельзя. Вскоре меня исключили из школы. Деваться было некуда. И я снова сказала: если меня отправят в Канск, я повешусь в их доме на люстре. Дядя списался с мамиными родственниками в Каунасе, и за мной приехала мамина двоюродная сестра. В Каунасе была гимназия. Я училась в русской школе, где в основном были офицерские дети. Были и местные, которые говорили по-русски. Была у меня подружка из того же дома – Ренате Шилкевича, она тоже ходила в русскую школу. начале было трудно, литовского языка я не знала. В школе документами не интересовались, в анкете врала, что мама в эвакуации, а папа погиб на трудовом фронте. Так это называлось.

В школе первый раз влюбилась. Он был сыном важного чекиста. Ученицей я была хорошей, мне полагалась золотая медаль. Перед последним экзаменом мне сказали, что так как я не местная и не русская, медаль дать мне не могут. Объяснили, что математика наука точная, снизить оценку по математике нельзя, снизили оценку за сочинение. Дали серебряную медаль. Это было в 1950 году, было мне 16 лет. Отправилась в Ленинград, но меня нигде не принимали. Понять, почему это происходит, я не могла. Хотела заниматься литературой. Мне везде отказывали. Потом поняла – в анкете писала, что у меня серебряная медаль, а в 5-м пункте писала, что я еврейка. Везде говорили, что места есть, но, прочитав анкету, начинали оправдываться – ой, забыли вам сказать, что прием закончился… Подавала на юридический, на библиотечный, был еще институт связи имени Бонч-Бруевича. Позвонила, мне сказали: для нас честь принять медалистку. Я уточнила: но я еврейка. После паузы ответили: у нас все равны, приходите! Мне дали общежитие на Васильевском острове, я была счастлива… Училась плохо, почти ничего не понимала в высшей математике: интегральные уравнения, дифференциальные уравнения… После первой же сессии меня лишили стипендии. Путь у меня был один – обратно в Сибирь… И снова спас меня дядя – папин брат. Он, чтобы помочь родственникам, отправился на Сахалин, а свою московскую квартиру сдавал. Сказал, что деньги за квартиру будет отдавать мне. На это я и жила. Жила там два с половиной года. У меня был ухажер, собралась замуж. Была уже на 3-м курсе радиотехнического факультета. Из всего, чему меня там учили, интересовало меня только радио. Училась я все равно плохо. На 3-м курсе должна была приехать мама жениха, намечалась свадьба. Вернулась я в общежитие, и меня арестовали. Сидел молодой человек, дежурная указала на меня. Он мне предъявил ордер на арест. Перетряхнул мой чемодан, что стоял под кроватью. Велел следовать за ним, ничего не объяснил, ни слова.

На машине отвезли меня в большой дом. Там раздели, обыскали, даже в косе искали что-то. Потом разрешили одеться, но предварительно из трусиков вытащили резинку, из кос – ленты. Забрали все длинное, видно, боялись, что повешусь. Посадили в одиночную камеру. Не знаю, как долго я там находилась. Меня, как и отца, арестовали 2 декабря. Шел 1952 год. Я плакала. Открылось окошко, и мне сказали, что и плакать здесь не разрешается.

Тюрьма была политическая, строгого режима. Я перестала плакать, разозлилась, как тигрица. Решила – хватит плакать! Утром разбудил меня тот же голос. Я видела, что за мной наблюдают. Медленно оделась. Утром принесли кусочек хлеба, на нем ложечка сахара, горячая вода. Я тут же все съела. Оказалось, это было на весь день. Потом принесли что-то вонючее – сверху плавали рыбьи плавники, меня чуть не стошнило. Вылила все в парашу. Эта тюрьма была еще, можно сказать, комфортная по сравнению с теми, где я побывала впоследствии. Голос произнес, чтобы я не выливала, за это полагается карцер. Еду разносили сами заключенные, поэтому он меня предупредил. Читала книжонки. Раз в неделю раздавали книжки. Толстую книгу прочитывала за день. На неделю не хватало. Начинала читать с другого конца, по одной страничке. В Ленинградской тюрьме пробыла месяц или полтора. Судя по тому, как вела себя охрана, я поняла, что, вероятно, наступил Новый год.

Ночью пришла охрана, – как обычно, все происходило по ночам, – вывели, все

вещи мои находились внизу: узелок, пальтецо. Посадили в «черный ворон». На улице

холодно, сидела в этом ящике, ничего не видела. Слышала только мужские голоса.

Привезли на Московский вокзал. Завели в столыпинский вагон, в купе, ехала я

одна, можно сказать, как принцесса.

В соседнем купе ехали мужчины, натолкали столько, что им даже сесть было негде.

Крики, стоны. Ехали около суток. Внезапно мне показалось, что я узнаю места,

куда приехали, – высадили и куда-то повезли. Это было под Кировом, на станции

Дымково, а недалеко, в поселке Слободском, жила мать моего жениха.

Арестовали меня в декабре, а до этого в августе я гостила у своего жениха Игоря. Он учился в аспирантуре, мы ездили к его маме отдыхать. Тут я и вспомнила, что в Дымково в первый раз побывала со своим будущим мужем.

Отвели нас в пересыльную тюрьму – потом я поняла, что это была самая лучшая пересыльная тюрьма в моей жизни. Это был деревянный дом, набитый до отказа людьми.

Когда меня арестовали, никто ничего не объяснил. Я не знала, почему меня взяли. Парень тот меня уже ждал, я пришла с коньками, которые только что купила. На следующее утро мы должны были встречать мою будущую свекровь, но меня арестовали, показали ордер на арест и на обыск. Когда мы ехали, я начала уже кое-что понимать. Спросила: «У вас работа такая?» – «Какая?» – «Арестовывать таких дур, как я?». Он ответил: «Если спрашиваете, значит, арестовали вас не зря». Я ему в ответ: «Значит, если бы я не задала вопрос, вы арестовали бы меня зря?» Он меня оборвал: «Молчать!».

На пересылках я встретила фантастических людей. В Дымкове рядом со мной на нарах две девушки разговаривали по-немецки. Мне было неловко сказать, что я все понимаю. Солдаты уводили их каждую ночь, это называлось «идите стирать!». Они мне рассказывали, как советские солдаты и офицеры их избивали, не расплачивались, и они уходили в английский, французский секторы, где платили. Поймали их в американском секторе, обвинили в шпионаже. Привезли их обратно, дали по 25 лет. Я разговаривала с ними по-немецки, по-русски они не понимали ни слова. Я была довольна, потому что солдаты расплачивались с ними сахаром, маргарином. Я была маленькая, похожа на девочку, они со мной делились.

Была одна женщина, еврейка, высокого роста, с усами, жена немецкого режиссера. Она сбежала в Москву от Гитлера в 1938 году. В 1939 году ее мужа расстреляли как немецкого шпиона. Ей дали 25 лет – тоже за шпионаж. К тому времени она уже 13 или 14 лет провела в лагерях, человеком была закаленным, в камере была лидером. Люди вокруг были интересные, я начинала понимать все больше, увидела зверскую несправедливость советского режима.

Вместе со мной ехала эстонка. Их выгнали из Карелии, когда русские оккупировали часть Финляндии, кто-то бежал, кто-то остался. Всех их арестовали. Она была крестьянка, наивная, чистая как незабудка. Она носила мешки с едой, и у нее все украли. Помню, как в мешке проделали дырку и вытащили весь горох. Помню, как у нее украли бутылку с постным маслом.

Были комичные случаи. О тех же проститутках – одна женщина возмущалась, почему ее не посылают стирать. В камере смех, никто не сказал ей, чем девушки занимаются, а женщина для этого старовата. Там о каждом если не книгу, то рассказ точно можно было написать…

О женихе я ничего не знала. На следующее утро он пошел встречать маму. Потом он мне рассказал, что очень на меня рассердился – решил, что я проспала. А когда я не появилась и через несколько часов, стал звонить в общежитие. А девушки, с которыми я жила вместе, подписали бумагу о неразглашении. Когда меня забирали, они со мной даже не попрощались, глаз не подняли. Боялись. Он оставил маму и пошел ко мне в общежитие. Ему показалось странным, что никто ничего ему не говорит. Уже к вечеру на проходной ему сказали: «Увели твою, увели!». Он понял, что меня арестовали. Когда я вернулась в Ленинград, обо мне ходили легенды, что якобы я с крыши института по радио отправляла американцам шифровки с государственной тайной.

В тюрьме был настоящий скандал – мне не нашлось места. Мужчин сразу же увели в камеру. Дежурный спросил, куда меня посадить, – я считалась политическая, меня нужно было держать отдельно. Посадили меня в карцер. Это было ужасно. Мокро, грязно. Был март. Вошла, положила свой узелок, он сразу же утонул в грязи. Стены липкие, мое красивое пальто выглядело страшно. Кое-как примостилась, руками доставала до стен. Один шаг – вот и вся камера. Различила писк, поняла, что это крысы, что сейчас они меня съедят. Вспомнила картину, которую видела в музее, – «Княжна Тараканова». Это была моя последняя мысль. На картине изображена женщина в тюремной камере, и к ней подбираются крысы. Я бросилась к дверям, стала колотить в нее кулаками и тут же отключилась. Когда дверь открылась, охранник сказал, что выпустить меня не может, чтобы я дождалась утра, что никаких крыс в карцере нет.

Наутро пришел элегантный молодой человек, меня просто выволокли, так как сама идти я не могла, перемерзла. Вывели во двор, на солнце. На минуту я ослепла от искрящегося на солнце снега. Потом были сани, колокольчик, узелок мой положили в сани и повезли меня к тому зданию, где я когда-то училась, но на сей раз чуть дальше – в НКВД. Ввели, посадили, дали подписать какие-то бумаги. Подписала, даже не глянув, что подписываю, ничего не видела. Спросила как бы в шутку, не подписываю ли я себе смертный приговор. И услышала: «А надо бы!»

В 1954 году нам выдали паспорта, вручили бумагу, что я снята с учета и освобождена от спецпоселения. Было это то ли в августе, то ли в сентябре. Я увидела, что весь Канск – одни ссыльные. К маме приходила какая-то женщина из Риги, двое мужчин из Риги – Капеловский и Гримс. Жила мама с какой-то женщиной из Даугавпилса. Там была целая колония ссыльных. К маме приходили многие, она была очень общительным человеком. И на каждые девять человек один был доносчик. Все они боялись говорить между собой, потому что не знали, кто есть кто. Оказалось, что доносительством занимался старый Гримс, мама однажды нашла его черновик – кто к кому ходил и о чем они разговаривали.

В 1954 году стало посвободнее. Начали выпускать из тюрем. Зато и криминальная ситуация стала ужасной. Все были вместе, но политических выпускали постепенно, а уголовников выпускали всех подряд. Трудно было жить там, где вокруг были эти лагеря, – в Канске, Тайшете, Абакане. Воровство, убийства.

Я продолжила учебу на 4-м курсе, оставалось мне еще полтора года. Получила диплом – «Прецизионные детали дизельных машин и механизмов лесоразработок. Лебедки, краны и тяжелые грузовики». Никто не понимал, что это значит, я тоже. И я поехала в Ленинград.

Детей у меня нет. Мне было страшно. Когда я приехала в Ленинград, мы поженились, Игорь готовился к профессуре, я работу найти не могла, так как у меня в паспорте, который мне выдали в Канске, что-то было записано не так – то ли буква, то ли номер, но меня никуда не принимали. В июле 1956 года я приехала в Ленинград и год не могла найти работу. Искала по объявлениям, приходила, но как только заглядывали в паспорт, тут же отказывали. С трудом устроилась в «Гипродрев» – в сметный отдел. Напуганы были все. И те, кто занимал высокие должности. Чем выше, тем больнее падение. И жизнь я увидела совсем в другом свете. Помню, перед моим вторым арестом в институтском туалете повесился преподаватель марксизма-ленинизма. На страхе держалась вся страна. Люди не могли объединиться. Я подумала, что так будет вечно – этот ужас, который невозможно преодолеть. И я решила – или уеду, или наложу на себя руки. Ушла от Игоря, снимала комнату или угол. Трудно было чисто физически. Люди даже сдавать жилье боялись, ведь считали, сколько метров приходится на человека. Боялись, что отнимут комнату…

Прошло девять лет. Я жила в Ленинграде в коммунальной квартире, где обитало 23 человека! У меня были свои семь метров, была счастлива. Рядом в такой же комнатушке жила старушка – бывшая хозяйка квартиры. В этой квартире жил когда-то драматург Шварц, который написал «Дракона». Это была сестра Шварца. В одной комнате жила семья из шести взрослых, еще в одной комнате профессор Педагогического института с женой и сыном.

Квартира находилась на шестом этаже, напротив здания Всесоюзного театрального общества. Я готова была прыгнуть вниз. Я поняла, что со своим мировоззрением жить больше не могу, пылала от ненависти.

Чуть позже мне повезло. В 1959 году, через 18 лет, родители вернулись в Ригу. Сестра окончила Красноярский медицинский институт, ее направили за Полярный круг. Через два года она оттуда сбежала, вернулась в Ригу, вышла замуж. Маме с папой дали комнату на улице Дзирнаву. Я несколько раз приезжала в Ригу, меня познакомили с хирургом, с военным хирургом. Он работал в госпитале, в Ленинграде у него жил двоюродный брат. Мы познакомились, он меня заметил. Я с ним говорила обо всем, о том, что не хочу здесь оставаться. Я дала себе срок – десять лет, и я должна уехать. Он предложил познакомить меня с его ленинградским родственником. Они, сказал он, собираются уезжать.

В Москве был издан русско-ивритский словарь. В Латвии достать его было нельзя. Он дал мне словарь, сказал, чтобы я созвонилась с его братом. Я позвонила, сказала, что привезла важную книжку. Мы встретились. Он сказал, что его отец – брат президента Израиля. Его фамилия Шазар. Президент в какой-то банановой республике встретился с Микояном, попросил, чтобы выпустили его семью – брата, дочь и сына. Сын – это как раз и был он. Сказал, что скоро уезжает. Я попросила: возьмите меня с собой. Потом это обернулось проблемами. Мы официально расписались, стали оформлять документы. В январе 1965 года я с ним познакомилась, а в сентябре мы уехали в Израиль. Он хотел, чтобы я стала его настоящей женой, но я пойти на это не могла. Мы развелись. Я устроилась работать на радио, нужен был диктор.Я была счастлива. На радио встретила своего мужа. Он работал в английской редакции. Был такой случай – в Лондон сбежал писатель Анатолий Кузнецов. Я его хорошо знала, он был один из немногих, кто знал, что я уезжаю, мы попрощались. В Лондоне Кузнецов попросил найти меня. Муж пришел с работы и сказал: они получили информацию, что известный русский писатель попросил в Лондоне политическое убежище. И меня нашли. Фамилия моя была Рубашова, по мужу, который меня вывез. Я поехала в Лондон на встречу с Кузнецовым. Кузнецов предложил мне работу. Он думал, что окажется на свободе и будет писать книги одну за другой. Предложил остаться в Лондоне. Сказала, что я замужем. Позвонила мужу, спросила, не хочет ли он на год приехать в Лондон. Он согласился.

Я скажу – то, что со мной в жизни произошло, оказало на меня положительное влияние, как бы странно это ни показалось. У человека появляется иммунитет, способность к анализу. Я знаю, что была иногда ленивой, делала глупости. Помню арест – когда я решила, что плакать из-за них не буду… Это был переломный момент, я поняла самое главное: если происходит что-то непредвиденное, к чему ты не готов и ты не можешь ничего изменить, собери все силы, сделай все, чтобы выжить. Все, что от меня требовалось, – это я поняла, – выжить и смотреть на все, как на происходящее в кино. Я хотела все запомнить, потому что люди, с которыми такого не происходило, ничего не знают.

Мама умерла, когда ей было почти 96 лет. Сестра приехала в Израиль в 1971 году через Лондон. Я там сидела, бастовала, чтобы из СССР выпустили людей. Она приехала с двумя детьми. Позже работала в Берлине. Сын живет в Индии, жена у него индуска, второй сын живет в Израиле. Дети окончили Берлинский университет. Так что вся наша семья выжила, спаслась, все соединились, все в здравом уме…

Сильва

Сильва с Доритой

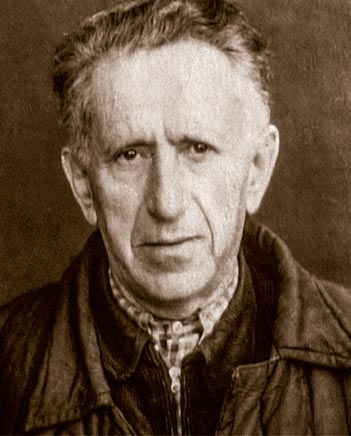

Отец Израэль в Сибири

Слева: отец Израэль, мать Геня, дочери Дорита и Сильва. Латвия