ПРОЧИТАЛ в «Красноярском комсомольце» «Крепостной театр» Роберта Штильмарка

и радостно

улыбнулся. Не от смысла прочитанного, а от встречи с давнишними знакомыми по

театру постройкома Северного управления 501—503-й стройки МВД СССР. И хотя там

почему-то не названо ни одного имени, тем, кто хорошо знал его состав и был

завзятым театралом, совсем не трудно догадаться, что «магом и волшебником

Александрийки и Мариинки, потомком Лансере и Бенуа» был не кто иной, как

Владимир Зеленков, а пианист «с европейским именем, аккомпаниатор одного из

ведущих скрипачей страны» — первый аккомпаниатор Давида Ойстраха Всеволод

Топилин.

ПРОЧИТАЛ в «Красноярском комсомольце» «Крепостной театр» Роберта Штильмарка

и радостно

улыбнулся. Не от смысла прочитанного, а от встречи с давнишними знакомыми по

театру постройкома Северного управления 501—503-й стройки МВД СССР. И хотя там

почему-то не названо ни одного имени, тем, кто хорошо знал его состав и был

завзятым театралом, совсем не трудно догадаться, что «магом и волшебником

Александрийки и Мариинки, потомком Лансере и Бенуа» был не кто иной, как

Владимир Зеленков, а пианист «с европейским именем, аккомпаниатор одного из

ведущих скрипачей страны» — первый аккомпаниатор Давида Ойстраха Всеволод

Топилин.

Я, солдат срочной службы, отслуживший уже около трех лет, прибыл в поселок Абезь Коми АССР в 1947 году. Мне посчастливилось остаться в центральном поселке строителей потому, что... умел писать стихи. А еще потому, что со мной жил малолетний братишка, который после моего ухода в армию остался беспризорным, а потом невероятнейшим образом разыскал меня в Чите и остался «служить» на полупайке со мной.

Однажды командир комендантского взвода назначил меня (бог знает — как это называется) ходить по утрам за артистами, провожать их в театр, а вечером, после спектаклей или репетиций, отводить обратно в зоны. И никаким конвойным не был я, потому что ходил без оружия. Без оружия ездил с ними на концерты по близлежащим поселкам и колоннам. С оружием сопровождали артистов другие солдаты, и только в том случае, когда театр уезжал на гастроли в Котлас. Сыктывкар или Салехард. И не потому солдаты брали оружие, что боялись побега, а скорее, чтобы оградить самих артистов от каких-либо непредвиденностей со стороны других заключенных, озлобленных завистью к их в общем-то вольной жизни. Это может подтвердить один из тех товарищей, бывших артистов, который ныне живет в нашем город.,

В театре я, тяготясь бездельем, забравшись в какой-нибудь затененный уголок, сочинял неуклюжие стихи, типа: «Рядовой солдат молодой расшифровывает аббревиатуру: МВД это — Может, Вернусь Домой, если зеки не убьют сдуру», толкался в мастерской художников, глядя, как они работают, или в качестве зрителя сидел в зале во время репетиций. Скоро артисты привыкли ко мне, как привыкают к какой-нибудь вещи, которую нельзя выбросить, узнали через заключенного по эта Лазаря Шерешевского, что я тоже пишу стихи, и я почувствовал к себе определенный интерес.

Может, тут сыграла роль моя постоянная, но ненавязчивая любознательность и мое уважительное отношение ко всем без исключения — я не знаю. Я не «качал права», не позволял себе повышать на кого-то голос, звал всех не как положено: «заключенный такой-то», а по имени-отчеству. Для меня, имевшего незаконченное полусреднее образование, была непонятна их творческая кухня, непонятен смысл множества слов. Чтобы выяснить их значение, я уходил в библиотеку — она была в другом крыле театра. Я преклонялся перед их знаниями, умом, талантом. А когда впервые в жизни просмотрел и прослушал в их исполнении оперетту Кальмана «Марица», в моей душе словно сместилось что-то в сторону еще одной переоценки себя и своей вынужденной жизни на Севере, среди множества разного рода людей. Мелодии же «Марицы», именно той «Марицы» в исполнении тех артистов, живут во мне до сих 'пор.

Потом были: «Холопка», «Летучая мышь», «Голубая мазурка». «Запорожец за Дунаем», «Свадьба в Малиновке» и другие оперетты.

Позднее, уже на гражданке, я всегда сравнивал игру актеров других театров с игрой артистов-заключенных и всякий раз убеждался, что последние играли вдохновенней, эмоциональней потому, что работать на сцене вольного театра заключенному артисту без полной самоотдачи, без выкладки всех своих творческих способностей и возможностей просто было невозможно. И это, учтите, находясь в положении человека, лишенного свободы, с тяжким клеймом «врага народа».

К тому же работать иначе, хуже значило подвергать себя риску вылететь из творческой труппы и пойти укладывать на строящуюся дорогу рельсы и шпалы, потерять высокие зачеты — за день три и, следовательно, возможность скорее освободиться.

МНЕ хочется рассказать о некоторых людях, с которыми я в какой-то степени тогда сдружился. Парадокс не в том, что я к ним стал питать какие- то чувства, я никогда не забывал о своем положении пусть безоружного, но все же охранника. Но ведь и они, эти бывшие большие люди, постоянно проявляли ко мне чувства, которые нельзя назвать иначе, чем дружественные. Мало того, я замечал их заботу обо мне.

И эту заботу нельзя было спутать с заискиванием, мелкой лестью, которая применяется недалекими людьми с целью какой-то личной выгоды. Вероятно, было во мне что-то такое, но что? Может быть, мое терпение иногда выслушать их душе- излияния. (Почему не выслушать, если человеку хочется, чтобы его кто-то выслушал, кто-то разделил с ним его печальные думы).

Чаще всех со мной тихо беседовал бывший археолог Дмитрий Александрович Крайнов. Он любил рассуждать вслух о жизни, литературе, археологии, в которой он души не чаял, о превратностях судьбу.

Вот легенда (за абсолютное точность не ручаюсь), по которой он получил 58-ю статью и десять лет. В мае 1941 года группа археологов выехала на полевой сезон в леса под Уманью. О начале войны они узнали от немецкого офицера, приехавшего на раскоп с группой солдат. Все были арестованы, документы по результатам работы отобраны.

Судьба узника многих концлагерей Германии оказалась к нему милостива. Он остался жив, но когда пришло освобождение, он из немецкого лагеря попал в советский. Причиной ареста послужила небольшая серая книжонка, на мягком переплете которой значилось «Д. А. Край- нов. Раскопки под Уманью. Берлин, 1943 год».

Дмитрий Александрович, знавший в юности Есенина и Маяковского и общавшийся с ними, преподал мне несколько уроков по системе стихосложения, а позднее составил для меня подробный список литературы, по изучении которой я приобрел бы знания в объеме гуманитарного вуза. Он очень пригодился мне позднее.

Борис Федорович Болховской... Бесподобный мастер художественного слова, князь, уроженец Петербурга. Холеное, одухотворенное лицо, пронизывающий мудрый взгляд, иронически поджатые губы, изящные манеры. Когда он читал «Графа Нулина» А. С. Пушкина, зрительный зал замирал от напряжения.

Борис Федорович учил меня искусству художественного чтения. Благодаря ему я потом стал руководителем солдатского ансамбля, а в 1957 году, после победы на краевом конкурсе, съездил в Москву, на Всероссийский конкурс артистов-чтецов.

Легенда о Борисе Федоровиче такова. Война его застала на гастролях где-то на юге страны. Там их группа попала в окружение и в полном составе — в концентрационный лагерь. Стараясь пустить пыль в глаза мировой общественности, что вот, дескать, какие мы гуманные, фашисты вскоре стали перебрасывать Бориса Федоровича, знавшего несколько языков, из одного лагеря в другой и заставлять его ставить концерты художественного чтения даже для своих заключенных соотечественников. Вскоре, а точнее к концу 1942 года, Волховскому с помощью участников французского движения Сопротивления удалось освободиться из лагеря и в Дании дождаться конца войны. Как человек «голубой» крови, он мог бы остаться там навсегда, но он не остался, не посчитал себя виновным перед Родиной, а в Ленинграде его к тому же ждала старушка-мать княгиня Болховская и квартира в переулке Баскова. И он вернулся к горячо любимой маме...

Активно помогал мне постигнуть азы сценического искусства другой замечательный актер, вроде бы потомок декабриста князя Оболенского, известный киноактер Леонид Леонидович Оболенский,

Короче, многие из артистов, художников и музыкантов учили меня тому, что сами хорошо знали и были, видимо, рады, видя, что с жадностью глотаю все, что они суют в мой желтый рот.

Я ни разу не слышал от этих людей, чтобы они сетовали на свою судьбу. Не любили они эту тему, а вот о моей говорили. Леонид Леонидович, например, часто вздыхал:

— Жаль тебя. Володя, тебе уже двадцать первый год, пора кончать вуз и работать, а ты вынужден тянуть солдатскую лямку. И если у нас, заключенных, есть срок и мы получаем зачеты, то у тебя нет ни срока, ни зачетов. За что ты отбываешь тут, на Севере, такое наказание, в чем ты и твои сверстники виноваты? Почему вас так долго не отпускают домой?

Если бы я знал — почему?

С Владимиром Зеленковым, у которого я брал уроки рисунка и живописи, часто велись доверительные беседы. Обычно он рассказывал о довоенной жизни. Как он попал в плен к фашистам, я не помню, но, находясь в одном из концлагерей, он нарисовал углем на белой стене оштукатуренного барака то, что видел вокруг себя: ходячие и лежачие полутрупы, изможденные лица с провалившимися глазами, колючая проволока, стоящий в стороне эшафот и караульные вышки. Картина, если это применимо к данному сюжету, получилась шикарной. Даже немцы приходили полюбоваться ею и прицокивали в знак похвалы языками. А тут подвернулся какой-то журналист из Бельгии, защелкал затвором лейки, приговаривая: «О, зер ryт! Зер гут! Кто есть художник?» Ему назвали фамилию Зеленкова.

После войны освобожденному художнику показали толстый журнал, в котором в качестве иллюстрации был опубликован фотоснимок с надписью: «Так русский художник Владимир Зеленков из Ленинграда изобразил положение немецких военнопленных в русских концентрационных лагерях». Не парадокс ли? Парадокс, но этого хватило, чтобы Владимир оказался на Севере со статьей 58 п. 10.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ следует сказать вот что: из театра меня убрали за панибратство с заключенными и за то, что кто- то из второстепенных художников-стукачей донес на меня в оперчасть, рассказал, что я покупал для заболевшего Крайнева сбор ромашки для полоскания горла, а Болховскому — банку сгущенного молока. Убрали, но за прошедшее время я успел получить азы науки об искусстве, и это помогло мне вскоре стать руководителем небольшого солдатского ансамбля, что давало непосредственную возможность почти ежедневно бывать в театре.

Большинство моих знакомых артистов дожили до светлого дня освобождения и реабилитации. Крайнев вернулся в институт археологии в Москве, Болховской стал, как и до войны, гастролировать по стране, начал играть в кино Оболенский. Со всеми некоторое время мы переписывались. Болховской однажды гостил у меня в Красноярске.

А вот Зеленков не дождался дня своего освобождения всего три месяца. Я подтверждаю слова Р. Щтильмарка, что художник он был исключительный. Не раз видел, как, расстелив в фойе огромное белое полотно — будущий задник к какому-нибудь музыкальному или драматическому спектаклю, он наливал в большие противни разведенной краски, надевал на ноги сплетенные из веревок лапти, мочил их в краске и выходил на него. Минут двадцать он топтался на будущем заднике. Где-то густо следил зеленью, где-то ультрамарином, где-то охрой или киноварью. И когда находил, что истоптанного вполне достаточно, снимал лапти, поднимался на площадку для оркестра и смотрел сверху — что у него там намазюкалось? Только после этого брал он в руки укрепленные на длинных черенках кисти. Иногда даже пускал в ход обычную половую щетку. За несколько минут до начала спектакля он ходил и просил артистов:

— Ребятки, вы на (вот такой-то) картине воздержитесь от монологов и диалогов, будут аплодисментики.

Изготовленные его руками задники, искусно подсвеченные софитами, создавали иллюзию настоящего прекрасного. Это, как правило, вызывало у зрителей взрыв эмоций, и как высшая награда ему, — конечно же, звучали аплодисменты.

Мне особенно запомнилась в его оформлении сказка С. Маршака «Двенадцать месяцев», подготовленная для детей и взрослых к Новому, 1950 году уже в Игарке. (Театр переехал вместе со стройкой). Декорации там на глазах изумленной публики меняли свои цвета в зависимости от времени года: снега сменяли цветущие лужайки, голубели подснежники, играли на воде озера солнечные блики, с наступлением осени все обрело багряный цвет, а потом ветви деревьев покрывались белыми узорами — приходила зима, и дыхание ее долетало до зрителей свежим морозным воздухом.

За два дня до трагической гибели Владимира Зеленкова, в начале сентября 1950 года, когда драматический театр был уже переведен на станок Ермаково, я был у него в мастерской. (Р. Штильмарк неправильно указал факт, по которому про изошла трагедия. Начальник политотдела стройки полковник Штанько никогда не стоял за кулисами и не хватал артистов за фалды фраков, чтобы они не выходили кланяться благодарным зрителям. Да и не в его интересах было вообще закрывать театр, так как он приносил стройке большие доходы не только в денежном выражении, а и в чисто духовном. (Где было вольным людям, строителям дороги и отдохнуть, если не в своем театре). Причина гибели Зеленкова была в другом. Во время беседы с ним я заметил его подавленное настроение и уже твердое решение уйти из жизни. Он жаловался:

— Что мне, тезка, даст освобождение? Получу я волчий билет, и куда с ним? На сто первый километр от Москвы и других областных центров. А что я там буду делать? Писать афишки для кино и каждый месяц ходить в милицию отмечаться, что я не сбежал и еще живой...

— Но ведь этот кошмар скоро кончится, — говорил я, намекая на то, что не могут вечно жить люди, по вине которых он оказался здесь, которые превратили семидесятую параллель Советского Союза в сплошной лагерь.

— Нет, не могу я взять в руки волчий билет. Я — человек!

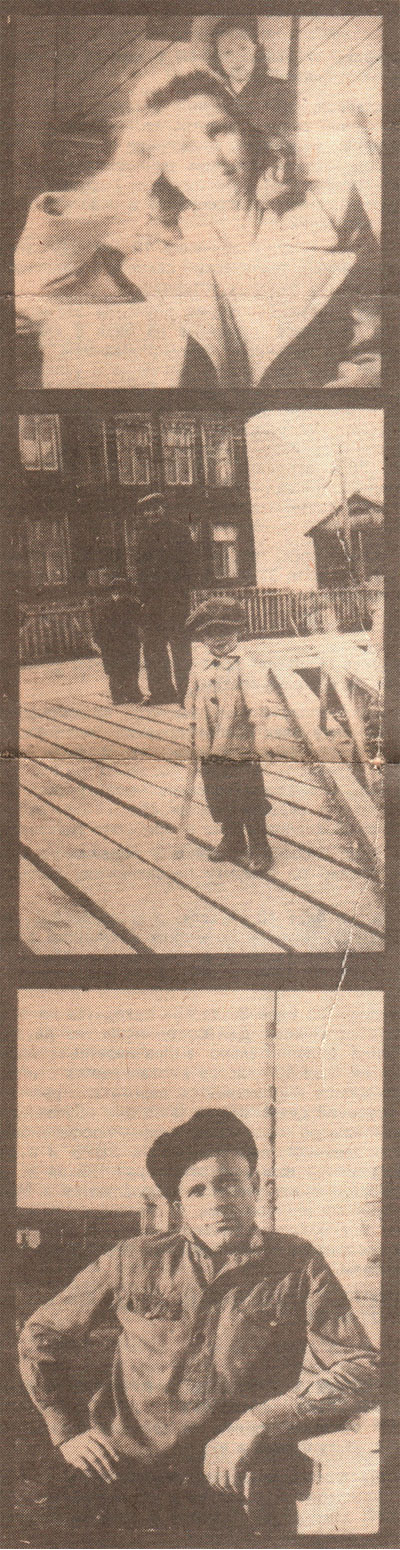

Я сфотографировал его, но фотографии сделать и передать ему не успел. Назавтра из окна своего балка я увидел возле театра какое-то необычное оживление, суету, пошел туда, томимый предчувствием, и не ошибся. Замечательного художника не стало.

ДО 1964 года хранил я негативы, где был снят Зеленков, а когда приехал в Ленинград на учебу в ВПШ, пошел искать родственников Зеленкова.

Через одного из старых художников бывшего Мариинского .театра я нашел дом, где жила до войны семья Зеленковых, но в квартире была лишь одна старенькая женщина, назвавшаяся родственницей Владимира. Ей я и передал столь долго хранившиеся у меня фотографии и негативы.

В. ПЕНТЮХОВ, (Снимки тех лет из архива автора).

Красноярский комсомолец 11.07.1989