Все 15 лет, что я живу в Норильске, я считаю его городом сильных людей. И прежде всего, сильных Мужчин. Потому что “родителями” практически всех детей, рожденных в Норильске, были свободные, сильные Личности, способные на поступок, имеющие достаточно смелости совершить его. Для которых собственная жизнь представляла ценность, только когда они сами строили ее из поступков — не под запретом и не по указке, а исходя из личного понимания меры Добра и Зла. Отборный, элитный человеческий букет, перевязанный колючей проволокой.

У меня, с точки зрения гражданской позиции, выбор невелик: история — или есть, или ее нет. Я предпочитаю первое.

Все 15 лет, что я живу в Норильске, я считаю его городом сильных людей. И прежде всего, сильных Мужчин. Потому что “родителями” практически всех детей, рожденных в Норильске, были свободные, сильные Личности, способные на поступок, имеющие достаточно смелости совершить его. Для которых собственная жизнь представляла ценность, только когда они сами строили ее из поступков — не под запретом и не по указке, а исходя из личного понимания меры Добра и Зла. Отборный, элитный человеческий букет, перевязанный колючей проволокой.

И раз мое личное понимание вещей диктует, что история есть, то самое время обратиться к ней.

События, с которыми мы предлагаем вам познакомиться, начались 7 июня 1953 года. А в конце этой недели Россия будет праздновать день своей независимости. Все одно к одному. Только с разрывом в полвека.

Ирина НЕДИЛЬКО.

Мы мало и плохо знаем свою норильскую историю, историю страны, историю нашего режима — раньше она называлась “История КПСС”. А незнание этого предмета чревато. И не только повторением пройденного и другими политическими ошибками. Самые страшные последствия выглядят никак не связанными с этой гуманитарной дисциплиной.

Терроризм, наркомания, преступность — это все дети одной матери. Имя ей — ложь. Увы, ложь вечна, и дата ее появления на свет неясна. Но если она становится официальной, государственной, беды всех мастей и калибров не заставляют себя ждать.

Убеждаться лишний раз, что переписывать, обелять или очернять, а также лакировать историю — дело неблагодарное. А в нашем случае — и неблагородное. Ибо никакие учебники и музеи не способны убедить во лжи.

А большая ложь висит в рядок в конференц–зале и называется первыми лицами комбината. Что тут сказать? Может, недавно приехавшие в Норильск и не в курсе, что на портретах не директора вовсе, а просто энкавэдэшники. Но только подчиненным золотые погоны способны застить глаза. А уж нам–то жизнь дает возможность поговорить со “свидетелями века”. И это несомненная ценность, большое везение, способное перевернуть взгляд, душу, мироощущение или вообще разбить давно сложившуюся в головах картину мира. Которую так старательно навязывали нам политруки, обслуживавшие этот режим.

Не принес он счастья своему народу, даже своим сатрапам не помог. Посмертно справили 100–летие Авраамию Павловичу, а в городе многие люди всегда знали простую правду о юбиляре — палач...

Понятно, что в школах, где обучают замполитов, учат не заповедям Моисеевым: “не убий, не укради, не лжесвидетельствуй...” Но власть, обслуживаемая такими чиновниками, обречена. Я уж не заглядываю в пропасть их нравственного падения — она бездонна.

Люди, презревшие страдания и кровь своего народа, остались только смотреть на нас со стен. А их потомки, дети их идеологии, ученики и сейчас живут среди нас. И только единицы из тех, кого они терзали в лагерях, живы.

Парадоксы истории выглядят очень повседневно. С 1917 года началась не только история Советской власти, началась история сопротивления этому режиму. А восстание 53–го года в Горлаге — кульминация этой истории. Это уж потом власти спохватятся, после хрущевской “оттепели” начнется тихая “душиловка” диссидентов. А пока вам предлагается познакомиться с теми страницами норильской истории, которых вы не найдете ни в учебниках, ни в экспозициях нашего музея, хоть он и носит название “Музей истории и развития НПР”.

Головко Семен Георгиевич не дебютант газеты. И раньше его воспоминания в изобилии печатались на этих страницах. Эту “золотую жилу” когда–то усердно разрабатывал автор “Сопромата” и сколотил себе на этом нехилый политический капитал. Сейчас он с таким же рвением служит “Северному городу”, с каким когда–то воспевал идеалы либерализма и демократии. Очевидно, материал его души не имеет никакого сопротивления... А ведь люди, не струсившие сопротивляться охране НКВД, из той же плоти и крови, что и каждый из нас...

А теперь прикиньте — многие ли из окружающих вас людей способны на такое? Головко — способен! Основа мужского характера — смелость. Примета нашего времени — мужская трусость. Поэтому Семен Георгиевич — драгоценное ископаемое, но вполне живое, бодрое и веселое, несмотря ни на что. А все эти дерущиеся на рингах, в подворотнях или на разборках просто не дотягивают до звания людей. Это просто функционеры, неважно — государственные, фанатские, бандитские, хулиганские, короче, все это — “мишаньки”.

И без разницы, кому они служат, каким авторитетам. В этой службе ставка — жизнь, собственная шкура, кошелек. А там тогда — Свобода, Справедливость, Милосердие. Да, можно улыбнуться — идеалисты... Не существует в природе справедливости, не бывает абсолютной свободы, да и милосердие — штука спорная, любой градоначальник из сказки спросит, глядя в упор: “А кто вешать будет?”

Парадокс истории заключается в том, что самая бандитская власть в стране породила самых выдающихся борцов с этой властью. И в первом ряду Солженицын, Сахаров, несть им числа... Один из этого легиона — Головко С.Г. Всей своей 80–летней жизнью доказавший, что народ в массе своей не принял и не полюбил “Софью Власьевну” (так диссиденты называли Советскую власть). И те миллионы, что сидели, и те, что метнулись на ту сторону “комиссаров бить”. “Софья Власьевна” как жестокая мачеха обходилась со своим народом. Морила голодом, непосильным трудом, без вины казнила. Только вместо повиновения получила 2,5 миллиона “предателей”, не покорившихся ей.

И ведь никакие застенки страха не вытравили свободолюбия их этих людей. По сравнению с ними мы все — рабы, если не своего оклада, кресла, то тряпок, тщеславия, удовольствий, лени...

Удивительно, что кровавое прошлое Норильска заставляет не только думать, но и просто любить этот город. Даже тех, кто не был сослан сюда, а приехал совсем с другими целями и задачами. А иначе чем объяснить, что большинство не хочет отсюда уезжать? Что за загадка? Это просто закон Любви — не за что–то, а вопреки всему. Как известно, самое иррациональное из всех чувств...

Марина ГОЛОМЕДОВА.

15 декабря 1944 года я, Головко Семен Георгиевич, был осужден военным трибуналом контрразведки СМЕРШ по статье 58.1. на двадцать лет каторжных работ в отдаленных северных территориях, на 5 лет поражения в правах и на 10 лет высылки в Красноярский край. Арестован в Венгрии, город Дебрецен.

Сформировав эшелон, 25 железнодорожных вагонов, нас погрузили по 60–80 человек. Мы тронулись в путь, имя которому — неизвестность.

На сутки нам давали 400 гр. хлеба и одну селедку. Но самое страшное, что, в основном, арестованы все были летом, а посему одеты по–летнему. Вагоны не отапливались. Нар в вагонах не было, вагоны были рассчитаны на 30–40 человек, мест не хватало. Вагоны для этапа заключенных были обшиты утолщенной жестью — защита от побегов. Так нас везли морозной зимой без теплой одежды. За 17 дней пути ни разу не дали даже горячей воды. Каждый день умирали, замерзали 1–2 человека.

На 17–й день мы прибыли в Красноярскую пересыльную тюрьму, в нашем вагоне умерло от холода и голода 25 человек, помножьте на 25 вагонов... Нас загнали в барак, крытый прорезиненной пленкой, барак не отапливался, но главное, что было на чем спать, места хватало всем. Несмотря на сибирскую зиму, от тепла наших тел в бараке вода в кадушке не замерзала. Нам стали давать уже 450 гр. хлеба, в обед пол–литра теплой баланды, и воды в бочке было вволю. Так мы дожили до весны.

В один из дней к нам рано утром вкинули “мишанек” (по–видимому, на жаргоне, уголовников). Они сразу начали сдирать — у кого сапоги с ног, у кого френч хороший с плеч. Их было человек 25–30, а нас в бараке человек 300, но никто, видя такое безобразие, не возразил произволу, а ведь многие из нас проползли на пузе от Москвы или Кавказа до Берлина, а тут какие–то “мишаньки” нас раздевают.

Со мной лежал полковник Саша Кузнецов. Саша встал во весь рост на край нар, он был высокого роста, и как закричит: “Фронтовики, вы что, веру в себя потеряли? Ну–ка, гуртом навались на эту гадину”. Сам спрыгнул с нар, и тут понеслось, их не били, а разрывали и бросали к дверям барака. Со всех вышек начали стрелять очередями из автоматов. Мы прекратили избиения. Вдруг дверь барака раскрылась, в проеме показался офицер — дежурный по пересылке, за его спиной человек 5–6 надзирателей. Увидев кучу побитых “мишанек”, закричал: “Ах вы, фашистские морды, вы что же побили советских людей? Но ничего, скоро вас в Норильске уму–разуму научат”. Он ушел, а надзиратели начали за ноги вытаскивать “мишанек”, ибо ни один из них не мог стоять на ногах. Так мы узнали свой путь в Норильск.

В июне нас погрузили на баржу: женщин–каторжанок на нос нас в середину, “мишанек” на корму. И потянула нас, хлопая колесами, “Мария Ульянова”. Пройдя Игарку, вдруг под утро я почувствовал под боком воду. Разбудил рядом лежащих. Мы поняли, что где–то проступает вода. Мы начали кричать конвою, и каторжанки стали голос подавать. Вода стала поступать до колен, а потом выше. Все начали кричать: “На палубу! На палубу!”. Вода все прибывает, а в ней +5 +6 градусов. Когда вода начала подбираться до груди, нас начали выпускать на палубу. Там уже ютились, прижавшись друг к другу, мокрые женщины. Нам тоже дали команду прижаться друг к другу. “Мишаньки” очень кричали, но их закрыли, и больше мы их не слышали и не видели. Со слов охраны, борт баржи вырезали для побега, но ниже ватерлинии. Льдиной выбило незаконченный пропил, и пошла вода. Нас перегрузили на другую баржу, и через день утром мы были в Дудинке. С баржи нас повезли на игрушечном паровозе по узкоколейке, довезли до лагпункта 102 (это примерно там, где хотели строить мебельную фабрику под Кайерканом). Там раньше находились расконвоированные заключенные, которые зимой чистили железную дорогу.

В лагере было тесно, но все было неплохо обустроено. Мы начали работать — строить Надеждинский аэродром. К 1947 году мы его уже заканчивали, когда нас всех перевезли в 25–й лагерь. Это около кобальтового цеха и цементного завода. Собрали нас 4700 человек, начали строить заводы цементный, кирпичный, известковый.

Как–то в воскресенье всех нас выстроили полукругом на площадке, приехал генерал–полковник Панюков и сказал: “Вы осуждены как враги народа СССР. Вам нет и не будет никакой пощады и прощения. От вас требуется каторжная работа и беспрекословная дисциплина. Если кто хочет выжить ваши 20 лет, вам в обязанность входит построить эти заводы, а кто будет саботировать, то не посмотрю, что смертная казнь отменена. Мне с вами нечего цацкаться, у вас руки по локоть в крови и ноги по колено. Вам в обязанность входит пахать и еще раз пахать, если кто хочет дожить до освобождения. Хотя я в этом очень сомневаюсь”. Кто–то набрался смелости спросить: “Ну а если мы построим эти заводы, нам будет послабление или нет?”Панюков сказал: “Вот перед вами гора — второй Норильск, если снег вон в той средней ложбине растает, то может, вас и освободят”. И, о боги! Во время восстания 1953 года тот снег так подтаял, сорвался со щели, и вся эта масса снесла 5 бараков “мишанек” 6–й зоны. Сколько их погибло, я не знаю, да и никто не считал, но нас всех в 1954 году освободили. Вот я с тех пор живу в Норильске 50 лет и всегда гляжу на нашу спасительницу, но больше снег ни разу не сходил со щели.

Мы работали по 12 часов в день, актировали только при температуре –41. Нам разрешали не ходить на работу на Новый год и на 1 мая. “Мишаньки” праздновали все праздники, их актировали при –35, работали по 9 часов в сутки. Мы работали днем, ночная смена спала на наших местах. До 1951 года у нас не было матрасов, спали на голых нарах, не раздеваясь, ибо укрыться было нечем. Одеял и нижнего белья не давали до 1951 года.

“Мишаньки” все ходили в валенках, мы же ходили в унтах, голенища шиты с рукавов старых фуфаек, подшиты резиной со скатов автомашин. Портянок не давали, хорошо, что строили заводы: цементные мешки были вместо портянок. “Мишаньки” получали 675 гр. хлеба, мы 570 гр. им письма — одно в месяц, нам — одно в год, им посылки можно было получать хоть каждый месяц, нам — ни одной.

В силу этого, да еще каторжане много работали, они начали болеть. За год умерло от голода, холода и травм 500 душ. В управлении не все были варвары вроде Панюкова. Ведь каторжане на комбинате лучше всех давали нормы выработки. Тогда они нам начали давать норму питания, как “мишанькам”. Тяжелее всего было прибалтийцам и всем иностранцам, они ведь выросли на белом хлебе и мягких перинах, а мы — колхозники да рабочие — уже до этого закабалились. Одно было больно — курящие, за все 15 лет никто не получил от государства ни одной папироски. Курящие втроем меняли пайку на 5 папирос махорки у вольнонаемных, две же пайки делили на троих. Каждый день они недоедали 200 гр. хлеба, а это при работе в –41 по 12 часов, вот почему так стало много умирать.

Норильский комбинат был из сук–”мишанек”, это бывшие воры в законе. Став “суками”, они уже могли работать бригадирами, всякими лагерными придурками, в том числе негласными осведомителями в оперчасти. Вор в законе не должен этого делать. Если приходил небольшой этап в лагерь нормальных воров, “мишаньки” их били до тех пор, пока не скажет: “я — сука”, тогда он у них уже кореш, свой. Если кто до конца сопротивлялся, то его 3–4 человека насиловали, и он уже становился “петухом”. Любая “сука” могла его взять под свое покровительство — “женой”. Но многие после всего этого вешались или, зарезав двух–трех, бросались на проволоку, а там охрана из бесконвойных его убьет. А убившему охраннику год срока снимали с приговора.

Как–то пришел этап воров в законе человек 100, они уже знали, что комбинат строят “суки”, и не шли ни в один другой лагерь. Тогда начальство решило, пока они им подберут место, пригнать к нам в лагерь. Их разделили по 3–5 человек по бригадам. Они не работали, а нормы за них надо бригаде выполнять. Они начали брать с бригады на троих пайку–две хлеба. Значит, бригадиру надо уже со всех паек резать кусочки, добавлять тому, у кого нет хлеба. Ворье начало играть в карты. Если у проигравшего или у кого еще есть что–то хорошее из одежды, забирает выигравший и на работе вольнонаемному за махорку отдает. Сахар бригадникам был положен 170 гр. в месяц — весь забирают, делают из него бражку.

Но самое страшное, что они начали под угрозой ножа насиловать тех, кто им понравился, прямо на нарах, когда еще все не спят. У меня было три вора, с Ростова, я им сказал, что в нашей бригаде не шухерить. За вас мы работаем, а где вы будете это делать — не мое дело.

Бригадиры начали жаловаться на безобразия. Воров вызовут, пожурят, а потом они на работе так бригадира обработают, что его под руки бригадники приводят в зону, и он уже молчит. Как–то вечером приходят ко мне мои станичники — Кипа Павел, Костя Борисенко, Тарас Шевченко, и говорят, что их вчера побили, потому что они сахар не отдали ворам, а раздали бригадникам. Спрашивают меня: “Что, Семка, будем делать?”. А я и говорю: “Хлопцы, какие ж мы казаки, если прошли Рым–Крым, а какую–то саботню не сможем урезонить? Павел, ты работаешь в мехцехе, сделай четыре мекердычи (ножа). Приносим в зону, разбираем ножи, как только в 6 утра откроют бараки (каторжан с 9 вечера до 6 утра запирали, “мишанек” нет), приходите ко мне, и мы пойдем к их “пахану”. С ним живут 4–5 воров как охрана. Скажем: “Или вы прекращаете безобразия, или мы поднимем весь лагерь и вас загоним в запретную зону, пусть охранники на вас зарабатывают снятие срока, расстреливая вас как беглецов из лагеря”.

Придя в барак, мы его разбудили и начали предъявлять ультиматум. Он выхватил две финки из–под подушки, дал громко команду своим опричникам–ворам: “атас”, и кинулся на нас с двумя ножами. Борисенко, бывший офицер разведки, метнул финку ему в горло, он сразу завалился, еще несколько ударов финками — и он, вытянув ноги, сдох. Братва его спросонья не поняла в чем дело, видя “пахана” с вытянутыми ногами, оказала слабое сопротивление и отдала души в другой мир. Весь барак проснулся, видя такое, начали кричать: “Ура! Ура!”. Я позвал бригадиров, их было четверо, отрезал уши четверым ворам, говоря: “Вот, быстро бегите по баракам, пока надзор еще не знает, что произошло, всем показывайте ухо, говоря: “пахана” убрали в другой мир. Пусть быстро поднимают бригадников, бьют воров чем попало, гонят их на проволоку запретной зоны. Тем, кто это не сделает, придя с тюрьмы тоже ухо обрежу”. Мы вчетвером пошли к дежурному по лагерю и сдали ножи. Когда нас увозили, то “законники” все стояли вдоль проволоки в запретной зоне, а те, кого они обижали и насиловали, кидали чем попало в их морды, пока их не вывели из зоны. Больше таких экспериментов начальство в нашей зоне не делало.

Нас увезли в тюрьму. Пока шло следствие, нам было объявлено, что к заключенным применяется высшая мера. Нам всем четверым дали “вышку”, но в камере смертников один говорит: “Вы что молчите? Вы же преступление совершили до Указа”. Мы вызвали дежурного по тюрьме, объяснили ему все, он ушел, а к вечеру нас перевели в общую камеру. Через несколько дней нас судил тот же суд, дали еще по 10 лет, но уже не по политической статье. Спустя некоторое время нас привезли в лагерь, привели к начальству, где нас начали ругать на чем свет стоит, стращая всякими наказаниями. Я не вытерпел и говорю: “Граждане начальники, вам бы нас не ругать, а втихаря благодарить, что мы с лагеря и вас сняли такую обузу”.

Офицерье от неожиданности аж рты раскрыло, надзирателю сказали вывести нас в другую комнату: “Мы решим, что с ними делать дальше”. Уходя, я говорю:” Мы уже не те, что были, нам уже с 30–ю годами терять нечего, а посему назначьте работать туда, где мы были до преступления”. Прошло минут 20, нас опять вызывают и говорят, что согласно уставу мы должны отсидеть трое суток в карцере, а потом нам объявят официально о восстановлении на должность бригадиров по месту прежней работы. В карцере мы сговорились взять зону в руки там, где безобразия и унижения заключенных бригадирами или заблатненными. И применять втихаря к ним меры, чтобы они пару недель откашливались. Словом, мы в лагере и на работе стали “в законе”, если можно это к нам применить.

Кухня, хлеборезка нам малость подбрасывала еды, зная: лучше дать от греха подальше. На работе я был в хороших отношениях с начальником цеха — Шестаковым Михаилом. Как–то раз он зазвал меня в свой кабинет и говорит: “Что я скажу — только ты знай: в Воркуте и Караганде политзаключенные подняли восстание, так американское радио говорило. В Воркуте танками давили заключенных”. Через день–два уже вся зона знала многие подробности от вольнонаемных.

Вдруг молниеносная новость, что в Норильском горлаге (государственный режимный лагерь) при Норильлаге 4–я, 5–я и 6–я (женская) каторжные зоны восстали, выгнав из лагеря надзор, состав и администрацию. Требования были к прокурору края снять с нас 12–часовую работу, работать 9 часов, питание, как у “мишанек”, разрешить посылки и письма. Запретить надзорсоставу издеваться, разрешить писать прошения о помиловании или реабилитации и отправлять в Москву. Чтобы в ответе был московский штамп, а не местный, норильский. Платить за труд деньгами, как у “мишанек”, и чтобы магазин был. Конечно, никакой прокурор не приехал, администрация Горлага, собрав в один кулак войска МВД, подавила восстание в одном лагере. Войдя в зону, солдаты начали избивать, стрелять сопротивляющихся. Так началась акция — успокоение волнений.

Бригадиров, нарядчиков, начальников колонн и лагерную придурню вызвал начальник лагеря капитан Тархов и говорит, что, мол, кучка крикунов подняла восстание, но знайте, в Воркуте и Караганде навели порядок и тут уже наводят. Скажите всем своим, пусть не поддаются на провокацию. Когда он кончил говорить, я попросил слова...

“Гражданин начальник, мы все с ними солидарны, но мы в своем лагере бузы не дадим устроить. А какие они требования выдвигают?”. Хотя до нас через вольнонаемных дошли их требования. Назавтра меня с бригадой остановил у вахты начальник лагеря Тархов и говорит: “Казак (в лагере у меня была такая кличка), вот стоит конвой, он тебя с бригадой поведет до дивизиона, там лежит инструмент и вы минут 40 убираете мусор. Потом сдадите инструмент, вас через вахту бура заведут в зону, и вы сразу идете на кухню”. Отработав час, я дал команду: инструмент в кучу. Сержанту говорю: “Веди в зону”. Он сказал, что пойдет, доложит дивизионному.

Вышел майор, мы уже стояли строем по пять, чтобы идти в зону. “Вы почему бросили работу?” — спросил он. Все молчат. Тогда я сказал, что начальник лагеря просил поработать на уборке мусора минут 40 или около часа и идти через ворота бура на кухню. Майор дает указание взять инструмент. Никто не берет. Тогда он говорит сержанту: “Дай автомат”. Снова дает указание взять инструмент, никто не берет. Он дает очередь над головами, я кричу всем лечь. Легли. А я не знаю почему, но не лег. Тогда он говорит: “Выйди сюда”. Я стоял в первом ряду. Все лежат, я подумал, почему же в зоне видят и слышат, но никто не поднимает шум? Майор говорит собаководу: “Вытащи его из строя”. Собаковод, спуская с поводка собаку, дает команду “Фас”, та бросается на меня. Я даю ей рукав фуфайки, она хватает его зубами, подставляю правое колено ее под скулы и всей силы бью ей по голове кулаком. Она разжала пасть, заскулила и завалилась на землю. Я во весь голос даю команду: в зону! На ворота! Мы все рванули к воротам, выбили их и ворвались.

Тут мне ребята кричат: “Семка–казак, смотри, они же постреляли наших хлопцев”. В этом топоте и шуме я не слышал выстрелов, а когда посмотрел — там лежали убитые заключенные. Тогда я громко сказал: “Кто смелый — за мной, если они заберут убитых, то мы ничего не докажем”. Мы успели взять 8 человек, но солдаты начали стрелять очередями по земле, отсекая нас от двух убитых. Я дал команду, вся зона высыпала из бараков на улицу, все бежали к нам. Убитых мы за ноги втащили в зону. Я пошел к себе в барак, и здесь начал дрожать, аж зубы цокали. Разделся, лег на нары, укрывшись с головой. Слышу, кто–то будит меня, дергая за ногу: “Семка, вставай, пойдем на похороны”.

Оказывается, я проспал ночь и еще день. Возле клуба стояли сотни людей, там были вырыты три могилы, одна еврею, другая четырем украинцам–западникам, третья — троим русским. Уже ходил католический священник — ксендз вокруг украинцев, причем ризу ему сделали из простыни. Он отпевал убиенных, несколько человек подпевали. Это было что–то невообразимое, ибо весь лагерь был оцеплен двумя кольцами солдат. Всех надзирателей, оперов и начальника лагеря выгнали за зону, они стояли у ворот лагеря, как бедные родственники. Самое обидное, я знал, что у нас в зоне было несколько православных священников, но ни один не стал отпевать убиенных. Несколько евреев, сделав наспех ермолки на голову, стоя у могилы убиенного еврея, отпевали его. Всех похоронили, поставив кресты, еврею — плиту.

Соединили два телеграфных столба, из простыни сделали флаг, он был 8 метров высоты, ветер начал колыхать флаг, хлопать полотнищем. Ксендз попросил всех встать на колени. В один миг все, больше четырех тысяч заключенных, заплакали. Это можно было сравнить с чудом, ибо над нашими головами ходили волны воздуха, у всех, в том числе и у меня, по спине бегали мурашки, пока мы не встали и не перекрестились. Человек 300 западных украинцев запели молитву, она неслась по воздуху, вверху — как будто там где–то метров в пятидесяти от земли был репродуктор.

Я в своей жизни много видел разного, но такого как тогда там — никогда больше, по сей день не могу сам себе объяснить то состояние.

Ночью был выбран комитет восставшего лагеря, выбрали председателя, заместителя, я никакого участия не принимал и в их форуме не участвовал. Через два дня меня позвал в штаб комитета председатель Шамаев Борис Алексеевич, начал издалека:

– Семен Георгиевич, для всех нас не является секретом, что вы, четверо казаков, после разгрома воров в законе прибрали зону лагеря в свои руки. Так почему же, когда судьба лагеря находится на волоске, вы так отдалились?

– Борис Алексеевич, если бы не мое несчастье с бригадой, вы бы сейчас здесь не сидели, так ведь? Поймите меня правильно, у меня 20 лет каторги, высшую меру заменили на 10 лет ИТЛ. Если еще раз будут судить, то только Бог сможет помочь.

– Мы решили просить вас дать согласие назначить вас начальником охраны и обороны лагеря, а для того, чтобы вам не отвечать за это, мы издадим приказ по штабу комитета восставших, что вопреки вашему отказу, мы, штаб, назначаем вас начальником охраны и обороны. Тем более вы военный, вам и карты в руки. В зоне находятся 275 советских офицеров и 95 иностранных, вот и используйте их, а кто будет отказываться, тех будем выводить за зону, нам таких не надо. Штаб восстания дает вам 2 дня подготовиться и доложить комитету ваше видение организации.

Я позвал 6 человек бывших офицеров, мы начали вырабатывать общее решение, с которым я на третий день явился в штаб. Мне дали возможность высказаться как я все понимаю. “Если, выслушав, штаб примет решение с поправками, то я согласен. Вот план”.

1. Нас 4500 человек, надо создать 40 рот. Назначить официально офицера. Он с роты делает три взвода, назначает троих офицеров. Взводный делает три отделения, назначает офицеров отделения. Все это надо официально зарегистрировать, чтобы они чувствовали, что они руководители своих подчиненных. Кто не согласен — тех за зону. 500 человек инвалидов, это будет “инвалидный” батальон, в их обязанность входит день и ночь дежурить в лагере, смотреть, что происходит за зоной, сколько солдат на вышках, какое вооружение, где располагаются окопы, словом, все, что делается за зоной. Назначить из их числа три командира, они будут докладывать мне, а я — штабу.

2. Каждая рота должна 30–40 минут заниматься маршировкой, это для устрашения администрации, демонстрировать, что мы серьезно настроены. Сделать щиты, из разобранных печей набить кирпичей, с расстояния 15–20 метров стараться попасть в щит, это делать тоже для устрашения. Снять с окон решетки, из них наделать пики, кузница у нас есть. Повесить на каждом бараке пожарные бачки для сигналов. Перекопать рвы около ворот, чтобы техника не могла проскочить в лагерь. На каждых воротах день и ночь должен дежурить взвод с кучей битого кирпича и сложенными у стен барака пиками. Машины с продуктами дежурный взвод должен пропускать, кладя двери поперек рва и сразу убирать, чтобы не ворвались стоявшие за воротами “студебеккеры”.

3. Объявить, кто по каким–либо причинам боится оставаться в зоне, особенно несогласные и стукачи, завтра утром собраться у ворот бура с вещами, и пусть уходят. Послать несколько бывших матросов, чтобы они азбукой Морзе с помощью зеркала сообщали об увиденном и услышанном. Дать разрешение начальнику лагеря присутствовать в лагере, с условием не заниматься агитацией. Штаб должен выбрать надежного офицера, желательно из бывшей контрразведки, дать ему в подчинение 40–50 человек, это будет служба безопасности штаба. Ведь в лагере сотни стукачей, за ними глаз да глаз, чтобы они не занимались агитацией, не перебрасывали за зону записки операм.

Штаб меня выслушал, кое в чем поправил, и началась наша лагерная строевая жизнь.

Лично я восстанием и штабом не руководил, а выполнял добросовестно указания

комитета. Если бы мы все это не сделали, то не продержались 2 месяца до приезда

Генерального прокурора СССР генерал–полковника Руденко.

В Горлаге 4, 5, 6 и 7–я зоны продержались 2–3 недели, их взяли штурмом. В

некоторых лагерях началась междоусобица, чем воспользовалась администрация,

введя войска МВД.

В конце августа на планерке в штабе председатель Шамаев дал мне задание подобрать рослых, надежных людей из числа заключенных, человек 30, всех вооружить палками от лопат. “Палки надо спрятать под рубахами, опущенными на брюки, чтобы их не было видно. Завтра в 11 часов к нам приезжает генеральный прокурор Руденко, ты должен его встретить на вахте, доложить, что в лагере порядок, что мы просим его прийти в клуб, где его ждет комитет восставших”.

За ночь я подобрал 30 человек “гренадеров”. Мы вскрыли склад с одеждой, одели всех и вооружили палками. Я объяснил, что они должны идти не ближе 10–15 метров с двух сторон, особо обращать внимание, чтобы кто–нибудь из толпы не кинулся или не бросил что–нибудь в прокурора. Если бы такое произошло, то этой провокацией могла воспользоваться администрация.

Утром в 9 часов вся моя команда была наготове. Мне сказали: как только доложишь прокурору, сразу говори, что по приказу штаба в зону входят прокурор и начальник лагеря, всем остальным в зону вход воспрещен. Дай команду дежурному взводу никого не пускать.

Когда генеральному прокурору доложили все, что было приказано, там за воротами поднялся шум: “Как нас не пускать, мы ведь хозяева Норильлага”. Не знаю, что им сказал прокурор, но они вдвоем с начальником лагеря зашли в зону. Сотни, тысячи стоящих у бараков построены строго по сотням, кричали “Ура!”, пока мы не дошли до стола пятиметровой длины, застеленного красной тканью, где сидел штаб. Все встали, вокруг — гробовая тишина, охрана встала с двух сторон. Я доложил: “Товарищ председатель комитета! По просьбе заключенных лагеря для разбора беспорядка, учиненного над нами лагерной администрацией, вызванного расстрелом заключенных и повлекшего за собой восстание и неповиновение, для рассмотрения жалоб в сопровождении начальника лагеря и охраны из числа заключенных прибыл генеральный прокурор”.

Все сели за стол, я отошел на 15–20 метров, шаря глазами по толпе, чтобы кто–нибудь не спровоцировал срыв переговоров. Они продолжались более часа, что говорилось, я не слышал, мне была дана команда проводить прокурора. С нами пошел председатель Шамаев. Проводив прокурора до вахты, председатель дал мне команду всем командирам рот прибыть к месту переговоров. Придя к столу, ротным и всей толпе, окружившей стол, председатель сказал: “Товарищи, мы, штаб, все обстоятельно сообщили прокурору, написали жалобу в Верховный Совет СССР. Нам прокурор обещал, что по приезде в Москву сразу передаст жалобу в Верховный Совет и займется разбором нашего заявления. Позже даст ответ. Нам генеральный прокурор сказал, что завтра можно впускать в зону администрацию. Разбивайтесь по своим бригадам и послезавтра выходите на работу по своим местам. Охрана в зону входить не будет. Вас никто не тронет, пока я не разберусь в отдельности кто в чем виноват”.

Ротным был дан приказ объявить по ротам услышанное. Весь лагерь, все четыре тысячи пришли в радость и ликование. До 12 часов лагерь гудел, как пчелиный рой, где–то пели, танцевали друг с другом, обнимались, прощали друг другу обиды. Идя домой в свой барак мимо инвалидов, меня позвал один молдаванский священник. Я его знал и знакомым говорил, что Циба больше на колдуна похож, чем на священника. Он подозвал меня, очень внимательно посмотрел мне в глаза и сказал: “Казак, все эти радости людей перед черной бурей, они не знают, что их ждет завтра. А тебя особенно.

Я уже стар, немощен, мне не так будет страшно завтра”. И замолчал, сидя склонив голову, дал понять, что разговор окончен.

Придя в барак, я, не раздеваясь, лег на нары, перебирая в уме то, что произошло за день, я был доволен, что так гладко прошел день, но из головы не выходили слова, сказанные колдуном. Но где–то глубоко в груди закралась необъяснимая тревога, как бы я ни старался себя успокоить, тогда помолившись, прочел “Отче наш” и, не помню как, уснул одетым. Слышу, меня кто–то дергает за ногу. Проснулся, стоит вестовой Зайчик, говорит: “Пан Казак, сказали срочно явиться в штаб” — и выбежал из барака. Сразу вспомнил колдуна, сердце сильно заныло. Прибежал в штаб, все 12 человек были на месте. Мне сказали, что лагерь окружили 2500 краснопогонников, а позади сотни вольнонаемных с палками. Давай тревогу, сотням объявляй положение №1, занять оборону согласно уставу. Тебя вызывают к вахте, там все начальство комбината и лагеря.

Подойдя к вахте, увидел за воротами 8 американских грузовиков “студебеккер”, в них по 15–20 солдат. За вахтой стоят: начальник комбината генерал–полковник Панюков, главный инженер комбината полковник МВД Зверев, начальник первого отдела комбината полковник КГБ Цицин, начальник комбината по режиму Золотарев. Наша лагерная администрация позади чекистов стоит: Иоффе, Рейтер, Алфименко, Коваленко, Абрухомфов, Гарфункель, Зайдель, Сапсай, позади стоят группами коммунисты и комсомольцы, все с палками березовыми для лопат, вместе со своими руководителями. Лагерь окружен тройным кольцом краснопогонников, у зоны через 50 метров стоят солдаты с большими ножницами для резки заграждений.

Назло всем руководителям комбината докладываю громко: “Гражданин начальник Тархов, по вашему вызову явился каторжанин Ш–140 Головко. Слушаю вас”. Полковник Зверев, разъяренный, подскакивает к воротам: “Открой ворота!” Я отвечаю, что без приказа штаба ворота не откроются, доложу в штаб, дадут разрешение — открою.

Мне дали команду в 10 часов открыть ворота, впустить администрацию лагеря, но не солдат, генеральный прокурор сказал, что в лагерь солдаты входить не будут. Зверев кричит: “Ах ты, рожа политзаключенная, да я тебе...”, выхватывает пистолет, стреляет в меня. Придя в сознание, чувствую — на мне лежат трупы. Ну вот я и в братской могиле, не ошибся колдун. Слышу еще стоны, понял, что это раненые, собрав силы, я столкнул с себя два трупа и увидел маленький лучик на стене, повернул голову и увидел, что он исходит от дверей через сучок доски. Из последних сил дополз до двери, начал каблуком стучать. Слышу голос “Чаво тя надэ?”. “Открой”, — говорю, — тут раненые”. “Дэк вас фашистов пасраляли, чаво ж ты гарланишь?” Я отвечаю: “Если ты сейчас не побежишь за санитарами, то когда я выйду — ухо отрежу”. Стало тихо, зацокал замок. Увидел двух санитарок, они меня схватили под руки и повели в больницу. Больница была в старом поселке за ДИТРом, и нас туда свезли в морг. Пять человек из 85 пришли в сознание, врачи и сестры — заключенные сделали нам перевязки, наложили на раны швы и скобы. Нам налили по кружке чаю, дали по куску хлеба. Вдруг врывается начальник режима Золотарев с офицером, увидев меня, говорит: “Ну, казачье отродье, а мы с ног сбились, ища тебя. Видел, что упал, а куда делся, не знаем, а он вот где”. Говоря это, он достает пистолет. В это время вышел из кабинета Кузнецов, бывший профессор, хирург Кремля. Он был начальником всех больниц лагерей. Расстегнул халат, стал впереди меня и говорит: “Сталинско–Бериевские времена прошли, я вам не дам его расстрелять, иначе буду свидетелем незаконного расстрела, есть суд, если виноват, пусть судят, хоть повесят, но судом”.

Вложив в кобуру пистолет, Золотарев сказал офицеру, что когда перевяжут, везти всех в лагерь. Попив чаю, я поблагодарил профессора. Нас привезли на поляну, где весь лагерь лежал лицом вниз. Между хлорно–кобальтовым цехом, цементным заводом и нашим лагерем стояли три стола с формулярами, где по очереди подходили их отмечали, а стояли стукачи (агенты), их спрашивал начальник режима лагеря Калашников. Кто вел себя активно, отводили в другую сторону и клали вниз лицом. Более лояльных сажали в другой стороне. Надзиратели Бойко и старшина Черепанов (Старик) ходили по рядам лежащих со стукачами, выбирали из лежащих командиров рот, отводили метров за 50 в кусты. Там капитан Золотарев и капитан Шахматов — к ним надзиратели приводили ротных — ставили их на колени и стреляли в затылок. Ими без суда и следствия было убито 18 человек. Через год мне рассказал заведующий стационаром Петр Георгиевич Джварднишвили и старший врач–терапевт Омельченко Николай Иванович, что убитым в санитарных картах было приказано писать: умерли от разных болезней.

Калашников, видя, что скоро меня поведут Бойко и Черепанов в кусты, подозвал и сказал: “Возьмись руками за живот, согнись и стони”. После этого он подошел, взял меня под руку и повел в зону, где запер в карцер, сказав при этом, чтобы я сидел и молчал, а если кого приведут, то надо встать за стену, чтобы надзиратели не видели до тех пор, пока не пройдет проверка и в лагерь заведут заключенных. Сидя в карцере, вспомнил, что его заставило сделать такой благородный поступок.

Вот как все было. Когда нас из тюрьмы с замененного “вышака” привезли в лагерь, то мы были такие истощенные, что врач Джварднишвили положил меня на несколько дней в стационар. Как–то раз пришла жена Калашникова, Сара, и говорит: “Петр Георгиевич, покажите мне этого героя, казака, того, что убрал “пахана” и 100 человек “мишанек” выгнал за зону”. Подойдя ко мне, спросила как здоровье, при этом сказав, что она у начальника санчасти секретарь и медсестра, что когда выйду из стационара, то могу прийти в контору, и она сделает 10–15 уколов аскорбинки с глюкозой.

Выйдя из стационара и набравшись смелости, как–то пришел к ней. Она сделала укол, говорит: “Приходи и в воскресенье, но ровно в два часа”. В воскресенье прихожу, открываю дверь и — о Боже, стоит Сара с закрытыми глазами со спущенными трусами до колен, держит руками у груди свитер. Ко мне спиной стоят три заблатненных заключенных: Бугров, Семенихин и Камлехин, у них спущены штаны и они смотрят на Сару...

Смотрю, стоит стул у стенки, бью Бугрова по голове, Семенихина хватаю за голову и бью об угол стены, он падает. В это время в окно, выбивая его головой, вылетает Камлехин, я выскакиваю за ним на улицу, кричу: “Ловите его!”. Его схватили, я дал ему в морду пару раз, говоря, что он лез насиловать Сару. Между прочим, хоть она и была женой начальника режима, ее уважали за хорошее отношение к заключенным. Словом, Камлехин уже больше ходить не смог. Как меня Шахматов не допрашивал, я говорил, что она стояла за столом, в руках был чернильный прибор и она от них отбивалась. Ее больше в зону работать не пустили, а за это ее муж спас меня от расстрела.

В карцере я отсидел 35 дней, потом меня и двух оставшихся в живых командиров рот — Канарбаева и Мамедова, повезли в Норильск на суд, где за участие в восстании нам дали по 10 лет ИТЛ. Но через год пришло предписание из края о том, что норильский суд был неправомочен выносить приговор. Краевым судом с нас была снята судимость. Официально в газете “Заполярная правда” в 1955 году прокурором было сообщено, что было уничтожено бандитов, поднявших восстание, 80 человек и 270 ранено. Но о 18–ти, которых расстреляли в кустах, он не сообщил. За подавление мятежа были присвоены звания. Шахматову — майора, Золотареву — майора, Тархову — майора, наградили Шахматова орденом Красного Знамени, Золотарева — тоже, начальнику дивизиона, что пострелял лично 10 заключенных, дали подполковника и орден Красного Знамени.

В начале 1955 года меня, Канарбаева и Мамедова повезли на суд. В Норильске работала краевая выездная военная коллегия суда. Нас завели в комнату, где стоял офицер, он сказал, что к нам зайдет женщина — ждите. Вскоре открывается дверь и заходит женщина средних лет, ведя за руки двух детей 8 и 10 лет, которые очень плохо держатся на ногах, они — инвалиды с рождения. Женщина им говорит: “Дети, станьте на колени, просите дядечек, чтобы простили папу, а то кто же вас будет кормить–растить, вы же инвалиды”. Мы были потрясены услышанным, тем более, мы думали нас опять судить будут. Зашел офицер, увел женщину с детьми, вскоре нас вызвали на суд, где дали расписаться, что мы будем говорить правду и только правду. Суд идет, все встали, именем Социалистической и прочее... Судья подполковник говорит: “Подсудимый Головко, расскажите суду, как было дело, когда подполковник расстрелял лично 10 заключенных”. Я рассказал, как было. Потом говорю: “Прошу вас, председатель военного суда, учесть, что людей уже не вернуть, а у него двое детей–инвалидов, которых надо воспитывать. Бог Иисус говорит, надо прощать друг друга. Ни мы ему, ни он нам — ни друг, но ради детей примите во внимание нашу просьбу, пусть он больше не поступает необдуманно, дайте ему возможность воспитывать детей”.

– Последнее слово вам, подполковник Полстяной.

– Я был и есть чекист, дзержинец. Находясь в белорусских лесах начальником карательного отряда МВД, я там бил их, “бульбяшников”, и здесь стрелял и буду стрелять врагов Советского Союза, предателей и изменников.

Жена на него кричит: “Что ты мелешь? Ты убил невинных людей, а они тебя простили...”. Суд ушел на совещание, через полчаса начал зачитывать решение. “Подполковника Полстяного разжаловать, не разрешать больше служить в войсках МВД, изъять все награды. Полстяной осуждается на 10 лет ИТЛ с исправительным сроком. Приступайте”.

Я еще такого не видел и не слышал. Два офицера подходят, срывают с него погоны, потом начали снимать ордена и медали, и, о боже, он не заплакал — он заревел, да так, что у меня мурашки по спине забегали.

Р.S.

Во время Советской власти кто и писал о восстании в Норильском лагере, в том числе и мадам Макарова, все они скрашивали углы в рассказах. Как же можно поднять восстание и ничего не делать? Мы сопротивлялись властям. Мы, заключенные, сопротивлялись режиму.

А ведь во всех лагерях Горлага №4, 5, 6, 7 в каждой зоне было убито от 40 до 60 человек и раненых по 150 человек. Выходит, все сидели на лавочках под бараками, а восстание само по себе проходило, а их как кур стреляли?

Мы же благодаря стойкости и сплоченности выстояли ровно 2 месяца, дождавшись прокурора. Он прислал в начале 1954 года московскую комиссию, которая за год освободила около 4 тысяч. Большое ему от нас всех спасибо, царствие ему небесное.

С нами Бог.

Самен Георгиевич Головко, Норильск.

От редакции:

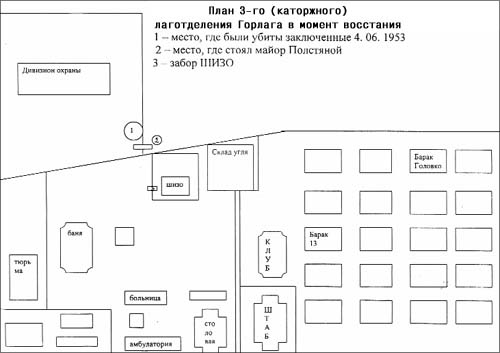

Материал, который вы только что прочли, носит раритетный характер. Он еще ни

разу не был опубликован в Норильске. Его текст хранится теперь в фонде

Александра Исаевича Солженицына, с которым Семен Георгиевич Головко состоит в

переписке. План зоны Горлага, в которой происходили эти события, не публиковался

никогда и нигде. Его нет даже в норильском музее. Так что первыми его увидели

вы, уважаемые читатели. Он был любезно предоставлен автором исключительно для

нашей газеты. Редакция благодарит Семена Георгиевича за столь трепетное и

уважительное отношение к нашему изданию.

Заполярная правда 10-11.06.2004