Добрая детская книжка "Мы из Игарки", созданная с благословения Максима Горького, вышла в свет чудом и сломала немало судеб.

В 1988 году, когда праздновался 50-летний

юбилей книги, в Игарку приехали многие её

авторы. Из мальчишек и девчонок они

превратились в пожилых людей, но здесь,

казалось, вернулись в детство. Говорили,

вспоминали взахлёб, перебивая друг друга.

Настойчиво искали школу N 1, нарезая круги по

старой части города, и никак не могли её

найти. А когда зашли всё-таки в одно из

зданий, внешне совсем не похожее, вдруг

обнаружили до боли знакомый коридор и две

лестницы. На перилах, по которым они, бывало,

катались, остались зарубки, сделанные их

руками. Вместо школы тут давно был жилой дом,

и гости на радостях начали звонить в

квартиры. Пытались рассказать, кто они

такие, что-то объяснить, но их плохо

понимали.

В 1988 году, когда праздновался 50-летний

юбилей книги, в Игарку приехали многие её

авторы. Из мальчишек и девчонок они

превратились в пожилых людей, но здесь,

казалось, вернулись в детство. Говорили,

вспоминали взахлёб, перебивая друг друга.

Настойчиво искали школу N 1, нарезая круги по

старой части города, и никак не могли её

найти. А когда зашли всё-таки в одно из

зданий, внешне совсем не похожее, вдруг

обнаружили до боли знакомый коридор и две

лестницы. На перилах, по которым они, бывало,

катались, остались зарубки, сделанные их

руками. Вместо школы тут давно был жилой дом,

и гости на радостях начали звонить в

квартиры. Пытались рассказать, кто они

такие, что-то объяснить, но их плохо

понимали.

- Восторгам не было предела, - рассказывает директор Игарского краеведческого комплекса "Музей вечной мерзлоты" Мария Мишечкина. - Они вспоминали о своём детстве как о самом светлом, счастливом времени. Говорили, что жили очень интересно, им было весело. Никто не поминал холод, голод, цингу, хотя некоторые ребята в своих сочинениях об этом писали. Такие работы в книгу, конечно, не вошли, не могли войти. В то время Игарка, с одной стороны, гремела на всю страну. В июне 1929-го здесь впервые высадился небольшой десант, а уже 7 ноября лесозавод начал выпускать продукцию. Север осваивался немыслимыми темпами - и об этом знали не только в СССР, но и за рубежом. Иностранные журналисты приезжали постоянно. С другой стороны, именно в Игарку свозили ссыльных, рядом, прямо в логу, их часто расстреливали. Жили они очень тяжело - в стылых бараках, в нищете. Некоторых зимой просто оставляли на улице. Люди жгли костры, строили себе какое-то подобие жилья. Есть у нас такой остров - Агапитово, по-другому его называют островом Смерти. Осенью на голом берегу выбросили 483 переселенцев. Поскольку строить там было не из чего, они рыли землянки - 182 человека умерли в первую же зиму.

"Я жила в середняцко-крестьянской семье,

- писала в своём сочинении Оля Черноусова. -

Когда стали колхозы, папа не захотел идти в

колхоз. Потом его арестовали и посадили под

стражу... Затем нам сказали: "Собирайтесь

на Игарку". Я не представляла, что это за

Игарка - или зверь, или что другое... Нас

выгрузили в сараи, где раньше делали кирпич.

Дождь пойдёт - у нас в сарае тоже дождь. К

осени состроили 4 барака. В бараках тоже

мало было спасенья. Сделали двойные нары. В

одном бараке, где мы помещались, было 775

человек".

"Я жила в середняцко-крестьянской семье,

- писала в своём сочинении Оля Черноусова. -

Когда стали колхозы, папа не захотел идти в

колхоз. Потом его арестовали и посадили под

стражу... Затем нам сказали: "Собирайтесь

на Игарку". Я не представляла, что это за

Игарка - или зверь, или что другое... Нас

выгрузили в сараи, где раньше делали кирпич.

Дождь пойдёт - у нас в сарае тоже дождь. К

осени состроили 4 барака. В бараках тоже

мало было спасенья. Сделали двойные нары. В

одном бараке, где мы помещались, было 775

человек".

"В бараках было много народа, но это ещё ничего, - рассказывала свою историю для книги Даша Дюбина. - Другие жили в сараях на чердаках. Холодно было. От недостатка витаминов разразилась цинга. Сначала заболела мама, а потом и я не выдержала. В 1932 г. 5 февраля мама умерла. У меня не гнулись ноги и болели дёсны. Я пошла в больницу. Мне дали картошек сырых и зелёного гороха. Я начала немного поправляться и к концу 1933 года выздоровела".

Сочинения ребят, в том числе так и не

вошедшие в книгу "Мы из Игарки", сейчас

хранятся в госархиве города Троицка

Челябинской области. Здесь жил составитель

Анатолий Климов. Игарский музей запрашивал

копии работ: можно сравнить, какими они были

на самом деле и какими увидели свет.

Исправлений не так уж много. В первом

издании, вышедшем в "Лендетиздате" в 1938

году, взрослые вставили в детские тексты

слова о "великом вожде" Иосифе Сталине.

В последующих выпусках имя Сталина

поменяли на имя Ленина, а потом инородные

вкрапления и вовсе исчезли. Если не считать

таких вот примет времени, сочинения

игарских ребят написаны искренне, с

настроением, от души - этим и подкупают. Дети

рассказывают о своих учителях и друзьях, в

стихах и прозе описывают суровую, но очень

красивую северную природу, делятся планами

и мечтами.

Сочинения ребят, в том числе так и не

вошедшие в книгу "Мы из Игарки", сейчас

хранятся в госархиве города Троицка

Челябинской области. Здесь жил составитель

Анатолий Климов. Игарский музей запрашивал

копии работ: можно сравнить, какими они были

на самом деле и какими увидели свет.

Исправлений не так уж много. В первом

издании, вышедшем в "Лендетиздате" в 1938

году, взрослые вставили в детские тексты

слова о "великом вожде" Иосифе Сталине.

В последующих выпусках имя Сталина

поменяли на имя Ленина, а потом инородные

вкрапления и вовсе исчезли. Если не считать

таких вот примет времени, сочинения

игарских ребят написаны искренне, с

настроением, от души - этим и подкупают. Дети

рассказывают о своих учителях и друзьях, в

стихах и прозе описывают суровую, но очень

красивую северную природу, делятся планами

и мечтами.

Кто именно подал идею - создать книжку руками школьников, наверняка установить уже невозможно. Исследователь из Челябинска Оксана Булгакова, много писавшая о своём земляке Анатолии Климове, считает, что это его заслуга. Климов, исколесивший страну в качестве журналиста, бывавший в том числе и в Игарке, по её мнению, сам затеял издание и сам же взялся за его воплощение. Однако в заполярном городе с этим не соглашаются. Как вспоминали многие авторы книги и взрослые, которые с ними работали, идея появилась у пионервожатой Кати Степановой. Это она, молодая и азартная, хорошо умевшая ладить с детьми, увлекла делом ребят. В 1935 году Екатерина стала заведующей пионерским отделом горкома комсомола - и с этого момента работа закипела.

Школьники отправили письмо Максиму

Горькому, в начале 1936-го от него пришёл

ответ. Горький не просто одобрил затею -

буквально составил план издания. Подробно

объяснил, как его надо построить, на какие

главы разбить. "Когда рукопись будет

готова, - писал он ребятам, - пришлите её мне,

а я и Маршак, прочитав её, возвратим вам,

указав, что ладно и что неладно и требует

исправления". Стоило письму писателя

добраться до Игарки, в городе выпустили

листовку с сообщением о будущей книге. И

практически все ученики принялись писать

сочинения. Конечно, отбирали только самые

лучшие, яркие. Своего рода штаб действовал

при детской газете "Пионер Заполярья",

его возглавлял редактор Борис Верёвкин.

Подключились и старшие коллеги - журналисты

"Большевика Заполярья".

Школьники отправили письмо Максиму

Горькому, в начале 1936-го от него пришёл

ответ. Горький не просто одобрил затею -

буквально составил план издания. Подробно

объяснил, как его надо построить, на какие

главы разбить. "Когда рукопись будет

готова, - писал он ребятам, - пришлите её мне,

а я и Маршак, прочитав её, возвратим вам,

указав, что ладно и что неладно и требует

исправления". Стоило письму писателя

добраться до Игарки, в городе выпустили

листовку с сообщением о будущей книге. И

практически все ученики принялись писать

сочинения. Конечно, отбирали только самые

лучшие, яркие. Своего рода штаб действовал

при детской газете "Пионер Заполярья",

его возглавлял редактор Борис Верёвкин.

Подключились и старшие коллеги - журналисты

"Большевика Заполярья".

Анатолий Матвеевич Климов, рассказывают, приехал в северный город только на последнем этапе, когда книжка была почти готова. Не исключено, его пригласила первый секретарь Игарского горкома партии Валентина Остроумова. Без этой легендарной женщины дело, безусловно, не обошлось. В своё время Валентина Петровна была личной стенографисткой у Ленина, занималась партийной работой на Алтае, в Ивановской области и Москве. Работала дипломатом в Лондоне, Генуе, Берлине. Была хорошо знакома с Калининым, Томским, Чичериным, Лариным, Бухариным, имела большие связи. Возможно, именно она с самого начала обращалась за помощью к Максиму Горькому.

Увы, в том же 1936-м, в июне, Горький

скончался, и все заботы о заполярной книжке

перешли к Самуилу Маршаку. Климов ездил к

нему в Ленинград - отвёз рукопись,

собственное предисловие и получил очень

хорошие отзывы. Заметки о готовящемся

издании, отдельные сочинения ребят тут же

были опубликованы в московских и

ленинградских газетах и журналах. А потом

всё практически рухнуло. По чьему-то навету

Анатолий Климов был обвинён в клевете на

советских вождей и арестован.

Увы, в том же 1936-м, в июне, Горький

скончался, и все заботы о заполярной книжке

перешли к Самуилу Маршаку. Климов ездил к

нему в Ленинград - отвёз рукопись,

собственное предисловие и получил очень

хорошие отзывы. Заметки о готовящемся

издании, отдельные сочинения ребят тут же

были опубликованы в московских и

ленинградских газетах и журналах. А потом

всё практически рухнуло. По чьему-то навету

Анатолий Климов был обвинён в клевете на

советских вождей и арестован.

Заместителю первого секретаря Игарского горкома Александру Смирнову поручили написать по этому поводу письмо Маршаку и изъять предисловие для книги. Но позже в газете "Известия" была напечатана заметка Маршака "Маленькие историки", в которой он хвалил и ребят за их работы, и автора предисловия. Как выяснилось, Смирнов просто решил никому ничего не сообщать. Его сняли с работы и исключили из партии. Дальнейшая судьба этого человека неизвестна. Рассталась со своим постом и Валентина Остроумова, в 1938 году она оказалась в тюрьме, в 1941-м была расстреляна.

Газета "Пионер Заполярья" закрылась,

её редактор Борис Верёвкин сгинул.

Коллектив редакции "Большевик Заполярья"

был разогнан, редактор Леонид Филатов снят

с должности и исключён из партии. Пятеро из

семи работников горкома комсомола получили

сроки по 58-й статье, среди них - Катя

Степанова. В 1939 году её, правда, освободили,

и она вернулась в Игарку - очень недолго

работала в детском доме, а потом покинула

заполярный город навсегда.

Газета "Пионер Заполярья" закрылась,

её редактор Борис Верёвкин сгинул.

Коллектив редакции "Большевик Заполярья"

был разогнан, редактор Леонид Филатов снят

с должности и исключён из партии. Пятеро из

семи работников горкома комсомола получили

сроки по 58-й статье, среди них - Катя

Степанова. В 1939 году её, правда, освободили,

и она вернулась в Игарку - очень недолго

работала в детском доме, а потом покинула

заполярный город навсегда.

Разом арестовали целую группу редакторов и авторов "Лендетиздата". Были расстреляны или погибли в лагерях Безбородов, Боголюбов, Шавров, Бронштейн, Васильева, Спиридонов, Олейников, Белов. Чуть было не угодила в лагерь редактор книжки "Мы из Игарки" Тамара Габбе. Её обвиняли в том, что намеренно вносила в детские сочинения антисоветские правки. Маршаку с корректурой в руках пришлось доказывать, что женщина ни в чём не виновата. И всё-таки Тамара Григорьевна лишилась своей должности заместителя редактора журнала "Костёр".

Удивительно, но книга, написанная школьниками из заполярного города, вышла в свет. Она понравилась и детям, и взрослым. А на международной выставке в Нью-Йорке, которая прошла в 1939 году, её назвали "новым словом в детской печати". Однако в послевоенные годы гонения начались вновь - книжку "Мы из Игарки" изымали из библиотек и уничтожали. Теперь найти первое издание практически невозможно, оно стало реликвией. В северном городе остался один-единственный экземпляр, он хранится в музее.

- Судьбы авторов сложились по-разному, - рассказывает Мария Мишечкина. - Стихи Степана Перевалова в книжке были самыми яркими, ему тогда прочили большое литературное будущее. Он и поступил на филологический факультет, но проучился недолго. За вольности, за то, что писал и читал не слишком политически выдержанные стихи, Степана Акимовича осудили по 58-й статье. А когда он вернулся через 10 лет, то не смог больше писать ничего. Мы его нашли в Красноярске, всю жизнь он работал в лесной отрасли. Приезжал в Игарку в 1988 году на юбилей книги. Яков Почекутов - ещё один из самых талантливых авторов. С детства отличался педагогическими наклонностями. Когда учился в старших классах, был у педагогов главным помощником, они класс на него могли оставить. Работал учителем, потом долгие годы директором школы, инспектором краевого отдела образования. Женился на Ольге Черноусовой, ещё одном авторе, они к нам вместе приезжали. Очень хорошо помню Бориса Иванова, его фотографии вошли в книгу "Мы из Игарки", а потом в новое издание, оно называется "Мы из Игарки". Недетская судьба детской книги". Борис привёз нам целую коллекцию снимков старого города. Он работал конструктором на авиационном заводе в Куйбышеве.

Новая книга-продолжение вышла в 2000 году, её авторы-составители Мария Мишечкина и Александр Тощев. Хотя на самом деле авторов куда больше, и они - опять дети. Чтобы отыскать ребят 30-х годов, в городе при редакции радио вновь был создан штаб. Школьники копались в архивах, писали письма и отправляли их по всей стране. Они очень торопились, потому что время летит быстро, а люди уходят. И они успели - записали множество рассказов. Теперь из тех мальчиков и девочек, увы, на этом свете не осталось никого.

Зато до сих пор живёт их знаменитая книжка.

Любовь РАК, соб. корр. "Труда".

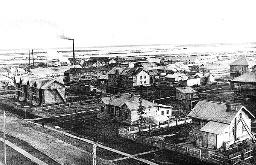

НА СНИМКАХ: книга-реликвия хранится в музее;

Мария Мишечкина; детский авторский

коллектив, 30-е годы прошлого века; те же

авторы через 50 лет приехали в Игарку;

Игарская пристань. 1937 г.; вид улицы

Экспортной (ныне ул. Большого Театра) со

стороны здания горсовета. 1937 г.

Фото Валерия ЗАБОЛОТСКОГО и из архива

Игарского музея вечной мерзлоты.