Чердаки и подвалы памяти... О находках в подпольях полуразрушенных строений канувшего в забвение норильского рыбозавода, о рыбаках и их судьбах, о флотах и путинах Мыса Входной и Тареи, о походах на речных карбасах по северным морям наша газета рассказала на своих страницах пять лет назад. Рассказала, сожалея о скудности сведений одной из немаловажных страниц норильской истории, а то немногое, чудом сохранившееся, догнивает в сырых развалинах — книги отчётов по флотам и рыбодобыче, приказы и распоряжения, оперативные сводки и радиограммы.

Среди этих бесценностей, слава Богу, находящихся на сей раз под крышею, — архив отдела кадров. После ликвидации рыбозавода и последовавшего множества организационно–правовых трансформаций владельцы–временщики менее всего заботились о судьбе документов, законом предписываемых хранить вечно, а ведь это личные дела ЛЮДЕЙ, рыбаливших на таймырских речках в 1940–80–е годы. Они и по сию пору — спасибо совестливому человеку, бережёт — лежат в одной из кладовых в общем–то мёртвого уже строения, побывавшего на своём веку и школой, и управлением завода, хотя место им в городском ли, комбинатовском, не важно, но архиве. Здание старое, деревянное, ветхое, не приведи Бог, пожар или другая какая напасть!.. Но процедура передачи архивов — вещь муторная, формализованная — кто этим заниматься станет? Пропадёт архив, ей–ей пропадёт...

Заниматься поисками новых сведений из истории норильского рыбозавода и не

воспользоваться подобным богатством? Но в тесном, обесточенном и неотапливаемом

(а была глубокая осень) помещении, где на полках уже кто–то варварски копался в

бумагах, спокойно и внимательно познакомиться с личными делами рыбаков

невозможно. Решил так: прежде всего я буду искать «дела» тех, кто упоминался

хоть раз в отысканных ранее приказах и распоряжениях базы «Мыс Входной».

Высвечивал фонариком на полках нужные папки и выносил их к свету, раскладывая на

подоконнике. Искал, искал — всё напрасно: попадались одинаковые фамилии, но

инициалы или имена–отчества не те. Как же так, ни одного «знакомого»? Наконец,

дошло: я ж не там ищу! Тех Фроловых да Киселёвых с литеркой малюсенькой в

написании, но в судьбе значения чудовищного — «з/к» и искать, стало быть, их

среди «вольных» бесполезно, разве что по «искуплению», остался рыбачить северных

селёдок в ледяных высоких широтах. Рассказывали, таких немало было, но вот

ведь...

Заниматься поисками новых сведений из истории норильского рыбозавода и не

воспользоваться подобным богатством? Но в тесном, обесточенном и неотапливаемом

(а была глубокая осень) помещении, где на полках уже кто–то варварски копался в

бумагах, спокойно и внимательно познакомиться с личными делами рыбаков

невозможно. Решил так: прежде всего я буду искать «дела» тех, кто упоминался

хоть раз в отысканных ранее приказах и распоряжениях базы «Мыс Входной».

Высвечивал фонариком на полках нужные папки и выносил их к свету, раскладывая на

подоконнике. Искал, искал — всё напрасно: попадались одинаковые фамилии, но

инициалы или имена–отчества не те. Как же так, ни одного «знакомого»? Наконец,

дошло: я ж не там ищу! Тех Фроловых да Киселёвых с литеркой малюсенькой в

написании, но в судьбе значения чудовищного — «з/к» и искать, стало быть, их

среди «вольных» бесполезно, разве что по «искуплению», остался рыбачить северных

селёдок в ледяных высоких широтах. Рассказывали, таких немало было, но вот

ведь...

Журналистские блокноты — те же чердаки и подвалы памяти, лежат, желтея и бездействуя до поры по рабочим столам и домашним антресолям, пока капризные пути удачи не оживят страниц с позабытыми героями или событиями минувшего.

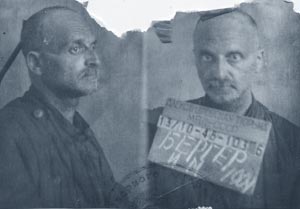

Давно оставлены попытки по отысканию фактов, нитей времени к ненаписанной

истории норильского рыбозавода, и просматривая музейные кладовые к редакционному

заданию, проскакиваю, было, фамилии Бергер, Бильжо. Биргер, Бергер? Где–то я его

уже встречал, отчего так памятен он мне? Иосиф Михайлович? Та–ак, почитаем на

всякий случай: «1904 года рождения... Краков... КРД... 5 лет... срок наказания

повышен...». Не уж ли входненский рыболов? Прихожу домой, отыскиваю блокнот —

точно он, родимый! Запомнился именно Бергер, потому что коллеги мы по

журналистскому ремеслу. Потянулась ниточка, тонюсенькая, авось, к клубку истории

выведет! Возвращаюсь в музей, читаю, не пропуская и буквы.

Давно оставлены попытки по отысканию фактов, нитей времени к ненаписанной

истории норильского рыбозавода, и просматривая музейные кладовые к редакционному

заданию, проскакиваю, было, фамилии Бергер, Бильжо. Биргер, Бергер? Где–то я его

уже встречал, отчего так памятен он мне? Иосиф Михайлович? Та–ак, почитаем на

всякий случай: «1904 года рождения... Краков... КРД... 5 лет... срок наказания

повышен...». Не уж ли входненский рыболов? Прихожу домой, отыскиваю блокнот —

точно он, родимый! Запомнился именно Бергер, потому что коллеги мы по

журналистскому ремеслу. Потянулась ниточка, тонюсенькая, авось, к клубку истории

выведет! Возвращаюсь в музей, читаю, не пропуская и буквы.

Судьбу человека с библейским именем Иосиф, несмотря на все её невероятности, уникальной не назовёшь. В гулаговской публицистике Шаламова, Солженицына, Волкова, Гинзбурга, Жигулина бергеровой судьбы людей множество. «Сын польского фабриканта» — находим сведения в одном из приговоров. Их множество было в ссыльно–лагерной судьбе Иосифа Бергера — в юности примкнул к коммунистическому интернационалу, веря, надо думать, в торжество всеобщего равенства людей на земле. Похвальные мысли и мечты! Через 20 с лишним лет ссылок и лагерей (и, как нами выяснилось, северного рыболовства) мало что осталось от жизненного оптимизма да и от самой жизни, а иначе как объяснить, что в анкете начала 1950–х, составленной со слов Иосифа Михайловича бравым оперчекистом мл. лейтенантом Полуяновым, в графе «Родители» написано «нет». Отчего? Убеждения младокоммуниста заставили отречься от родителей–буржуев или поработали усердные оперчекисты? Он и от жены с дочерью откажется (впрочем прежде могли они от него отказаться, себя спасая), но произойдёт это уже после 1953–го, когда смертельность родства миновала. Но ещё раньше, в 1932 году, 28–летний коминтерновец «в связи с указанием партийных органов» поменяет свою фамилию Желязник на партией рекомендованную — Бергер. Вот так, без родных и близких, без собственного имени, с по–ахматовски написанной судьбой, как поезд под откос... Осталось ли что в раздавленной душе от юношеского гуманизма? Во всяком случае в самом гуманном из государств оставаться после лагерного лиха ему не хотелось, и в 1951–м он попросил депортировать его на родину, в Польшу. Не пустили.

А как всё славно начиналось! В 1932 году по постановлению исполкома Коминтерна из Берлина на работу в Москву приезжает свободно владеющий языками журналист Бергер, статный балагур, душа компаний и перспективный аппаратчик. Селясь в «Метрополе», интернационалисты и не подозревали, что по существу получают ордер двойного значения — на вселение и комфортабельную КПЗ, украшенную не только лепниной сталинского ампира, но и множеством микрофонов НКВД. Рассказал ли будущий норильский рыбачок подобно коллеге, неугомонному Радеку, контрреволюционный анекдот, критиковал опрометчиво, разочаровавшись в увиденном, или так «пошёл», по разнарядке по Коминтерну, но ОСО НКВД СССР 2.04.35 за КРД отметил его первыми пятью годами лесоповала на Озерлаге (Тайшет). Там же, вероятно, за низкую квалификацию лесоруба и в целях её совершенствования скорый на суд ОСО срок наказания повысил до восьми лет тюремного заключения. Так он попал в Норильлаг

В документах норильского рыбозавода Бергер упомянут единожды — как рядовой рыбак одного из безымянных карбасов, в 1942 году, когда прибыл на базу. Сколько рыбачил в низовьях енисейских — неизвестно. Вот по каким причинам убыл и когда, ведомо до дня: 22 сентября 1943 года, именем великой страны пользуясь, инквизиторы НКВД — председатель Таймырского суда Горохов вкупе с заседателями Ананьиным и Козловым — осудили сына еврейского фабриканта Иосифа Бергера, а с ним вместе австрийского немца Карла Фридриха Шнайдера (Штайнера) и ещё одного сына еврейского буржуина Георгия Соломоновича Белецкого. За то, что «среди заключённых Норильлага НКВД систематически вели агитационную работу на подрыв и ослабление сов. власти... В 40–м в бараке № 17 2 л/о устраивали сборища, где распространяли клевету... и опошляли жизнь трудящихся в СССР». Наконец, самое чудовищное: «После нападения фашистской Германии... распространяли пораженческие и клеветнические слухи, враждебно клеветали на советскую прессу и мощь Красной Армии, предсказывали поражение СССР в этой войне».

И нам опять добавили срока,

з/к Васильев и Петров з/к...

По «сов. секретному заключению» комиссия в составе нач. Норильского ИТЛ по оперчекистской работе П–кова, представителя МГБ подполковника Р–ко и прокурора Норильского ИТЛ С–ко в 1948 году, рассмотрев (в который раз!) личное дело № 21648 Бергера И. М., журналиста, постановила заключённого перевести в особую тюрьму МВД СССР. Не перевоспитался, контра! В особой и разговор особый.

Весь этот инквизиторский бред и напраслина для того лишь на бумагу всетерпимую перенесены нами, чтобы показать, как через 21 год, в феврале 1956–го, Президиум Верховного Суда РСФСР, отзаседав опять же секретно и перечтя в протоколе поимённо сексотов и иуд клеветавших, с помощью которых и создавались тысячи «дел» подобных, оправдал и Иосифа, и Карла, и Георгия вчистую. «Ввиду вновь открывшихся обстоятельств». Правда, Белецкий до этого счастливого дня не дожил. А до этого суда ещё были годы красноярских и забайкальских ссылок, этапов, пересылок...

Октябрьским днём 1956–го с Белорусского вокзала в Варшаву, в социалистическую Польшу, отправится поезд, в одном из вагонов которого будет возвращаться на родину Иосиф Михайлович Бергер. Что и кто ждёт его там через десятилетия лиха, войн, жертв, отыщутся ли идеалы молодости, за которые заплачено самым дорогим, Бог весть... Дальнейшей судьбы его мы не знаем.

P.S.: А знаете, отыскались и другие герои истории норильского рыбозавода. Как–нибудь расскажу.

Виктор МАСКИН

Фото из архива редакции

Автор благодарит Музей истории освоения и развития НПР за помощь в подготовке

материала

Заполярная правда 26.01.2010