НОРИЛЬСКИЙ ХРОНОГРАФ

В них живут и умирают… Первая строка стихотворения без названия хорошего поэта Александра Кушнера. Его смысл в том, что не стоит ждать лучших времен. Правильнее жить здесь и сейчас. Как это делали герои нашей рубрики.

17 декабря 1952 года директор Норильского театра драмы Евгений Горин подписал приказ №140, гласивший: “…С 30.12 сего года освободить от работы за невозможностью дальнейшего использования следующих артистов драмы: Головина В.Д., Рытькова Н.Н., Урусову Э.Ю., Клавдиева Ю.М.”.

В своих воспоминаниях будущий народный артист СССР Георгий Жженов прокомментировал это событие так: “Однажды дирекция театра сдуру поувольняла всех ссыльных артистов из театра как неблагонадежных… Полковник вступился за нас, своих подопечных, и заставил восстановить всех”.

Норильский театр

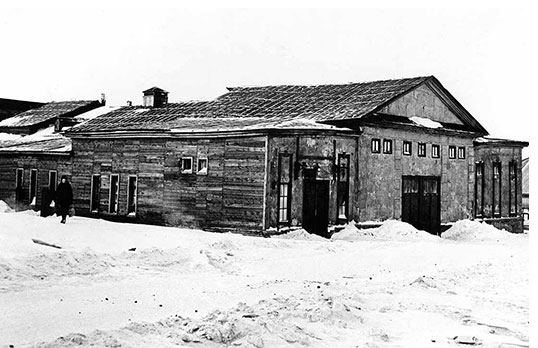

Все это происходило в театре на улице Горной, который Владимир Рассадин, сын

композитора Олега Рассадина, возглавлявшего в те годы музыкальную часть, позднее

описал так: “По виду он был похож на что-то среднее между овощной базой и

производственным складом. Ни привычных колонн, ни фронтона, ни порталов...

Только с десятого раза можно было предположить, что это неказистое здание и есть

драматический театр. Зато интерьер с конусными колоннами, вокруг которых

располагались мягкие сиденья, очень удобные для переобувания, поражал

нарядностью. Зрительный зал состоял из партера и амфитеатра. Слева и справа от

сцены были ложи-близнецы, имевшие округло-пузатые конфигурации. Парапеты были

отделаны темно-вишневым панбархатом, им же они были задрапированы. Левая ложа

носила название директорской, в ней сидели привилегированные зрители, личные

гости директора или режиссера. А правая была только для начальника комбината.

Вход в ложу был не из фойе, а из комнаты отдыха, в которой ВИП-персоны отдыхали

в антрактах. Остальная публика коротала перерывы в фойе или буфете, где были и

горячительные напитки.

Все это происходило в театре на улице Горной, который Владимир Рассадин, сын

композитора Олега Рассадина, возглавлявшего в те годы музыкальную часть, позднее

описал так: “По виду он был похож на что-то среднее между овощной базой и

производственным складом. Ни привычных колонн, ни фронтона, ни порталов...

Только с десятого раза можно было предположить, что это неказистое здание и есть

драматический театр. Зато интерьер с конусными колоннами, вокруг которых

располагались мягкие сиденья, очень удобные для переобувания, поражал

нарядностью. Зрительный зал состоял из партера и амфитеатра. Слева и справа от

сцены были ложи-близнецы, имевшие округло-пузатые конфигурации. Парапеты были

отделаны темно-вишневым панбархатом, им же они были задрапированы. Левая ложа

носила название директорской, в ней сидели привилегированные зрители, личные

гости директора или режиссера. А правая была только для начальника комбината.

Вход в ложу был не из фойе, а из комнаты отдыха, в которой ВИП-персоны отдыхали

в антрактах. Остальная публика коротала перерывы в фойе или буфете, где были и

горячительные напитки.

Вспоминает Рассадин-младший и многочисленные розыгрыши, популярные в артистической среде. Однажды его отец разыграл Жженова, когда тот, не будучи занят в спектакле, пришел вечером в театр. Он играл с кем-то в шахматы, когда старший Рассадин ворвался в красный уголок и прокричал: “Жженов, на выход!”. Артист сорвался и побежал на сцену, у кулисы его перехватил помощник режиссера и прошипел: “Вы куда? Вы же не заняты в спектакле”. Тогда только он понял, в чем дело, и со словами: “Где Рассадин, убью!” – отправился на поиски шутника. Но не нашел...

21 декабря 1950 года на медном заводе, через год после его пуска, были выгружены

первые катоды норильской меди. Строительство анодного и электролизного переделов

началось еще в январе. Печи строили под открытым небом. Одновременно возводили

здание цеха. Металлоконструкции монтировали с помощью лебедок, а кирпич подавали

вручную на всю высоту цеха.

21 декабря 1950 года на медном заводе, через год после его пуска, были выгружены

первые катоды норильской меди. Строительство анодного и электролизного переделов

началось еще в январе. Печи строили под открытым небом. Одновременно возводили

здание цеха. Металлоконструкции монтировали с помощью лебедок, а кирпич подавали

вручную на всю высоту цеха.

Параллельно группа норильских мастеров и рабочих осваивала практику электролиза на уральских заводах. Среди них было пять выпускников Норильского горно-металлургического техникума, в том числе и будущий директор комбината Борис Колесников. Новоиспеченные плавильщики (всего десять человек) вернулись в Норильск в ноябре. Хотя получение анодной меди было приурочено ко дню рождения Сталина, первые аноды на медном отлили 8 декабря. По воспоминаниям Михаила Васильева, сокурсника Бориса Колесникова, аноды были весом в 600 кг (вместо 250) и без ушей из-за плохого качества меди: самодельные уши крепили болтами…

Первые электролизники медного столкнулись с той же проблемой, что и годом раньше пирометаллурги: содержание никеля в анодах было выше расчетного, что делало технологию электролиза на медном уникальной во всех отношениях. Выпускники техникума осваивали процесс два года, работая без выходных, и защитили дипломы только в 1952-м.

Мастера анодного цеха Борис Колесников и Михаил Васильев в конце этого же года были направлены на создание опытного передела по получению слитков из катодной меди для прокатного производства. С этой задачей медеплавильщики справились в год смерти Сталина – 1953-й.

У директора Норильского комбината Бориса Ивановича Колесникова первая запись в трудовой была сделана на медном заводе: 1950–1958 . Его однокурсник и друг Михаил Георгиевич Васильев работал на НГМК вплоть до 1990 года и принимал участие в освоении плавки в жидкой ванне – технологии, получившей новый толчок после того, как директором комбината стал Колесников.

22 декабря 1935 года в Норильске организовано Центральное бюро рабочих изобретателей. Членам бюро (начальникам лаготделений) в двухдневный срок было предписано от каждого лаготделения и группы представить темы “для проработки рационализаторско-изобретательской мысли”.

Трудно переоценить вклад норильских изобретателей в дело строительства самого северного гиганта отечественной металлургии. Перефразировав Лескова, можно сказать, что первостроитель Норильска и есть левша, то есть мастер на все руки, часто с хорошим образованием.

Владимир Лебединский, работавший на комбинате с 1942-го по 1968 год, вспоминал, например, о том, что первый гудок Норильской ТЭЦ был сделан на ремонтно-механическом заводе по “Руководству для изготовления и настройки инструментов духового оркестра”. В поселке тогда не нашлось людей, знакомых с устройством гудка, чтобы 13 декабря его услышали в Норильске, поэтому репрессированный инженер РМЗ Юрий Либинзон отправился в техническую библиотеку, где к концу дня нашел маленькую книжку, в которой рассказывалось о духовых инструментах. Ее автор попутно уделил внимание и гудкам:

– Юрий Матвеевич сам принялся за расчеты и вскоре изготовил чертежи. Он выбрал

гудок низкого мажорного тона из трех нот. Голос у гудка предполагался

торжественный.

Через несколько дней огромное сооружение из трех труб весом в две тонны уже

грузили на машину…

Известно, что в Норильске в военное время делали плуги, тракторные бороны, ложки, игрушки, карандаши, тушь, даже зубные коронки... Когда возникали проблемы посерьезнее – с бензином, например, или серной кислотой, – научились производить и это.

Текст: Валентина ВАЧАЕВА

Заполярный вестник 17 декабря 2015 г.