Муниципальное Учреждение Культуры «Библиотека г. Игарка»

Исследовательская работа

Руководитель:

Курилова А.А. (зав. читального зала МУК «Библиотеки г. Игарка»)

Группа: Краевое Бюджетное Образовательное Учреждение Начального

Профессионального Образования «Профессиональное училище № 22»

1. Коротких Екатерина Сергеевна (16.01.1992 г.р. «Продавец, контролёр - кассир»,

3 курс)

2. Попова Светлана Сергеевна (23.10.1993 г.р. «Продавец, контролёр - кассир», 3

курс)

3. Тимушев Руслан Рамазанович (07.09.1994 г.р. «Автомеханик, водитель», 1 курс)

4. Карканов Александр Владимирович (19.01.1993 г.р. «Автослесарь, водитель», 3

курс)

Савелий Яковлевич Лапицкий родился в 1924 году в г. Ленинграде. Отец – медик, мать – ретушер в известном фотоателье.

В 1938 г. Сава Лапицкий становится победителем городского творческого конкурса. Занимается в Доме художественного воспитания школьников. Жизненный путь почти определен, но война вносит свои коррективы…

Савелия, ослабленного дистрофией, вывозят из блокады через Ладожское озеро и направляют в школу авиационных механиков в г. Миассе. Со штурмовым авиационным полком он кочевал по фронтовым дорогам Польши, Германии, Чехословакии и Прикарпатья. Участвовал в боях, способствовавших освобождению жертв Холокоста из фашистских лагерей.

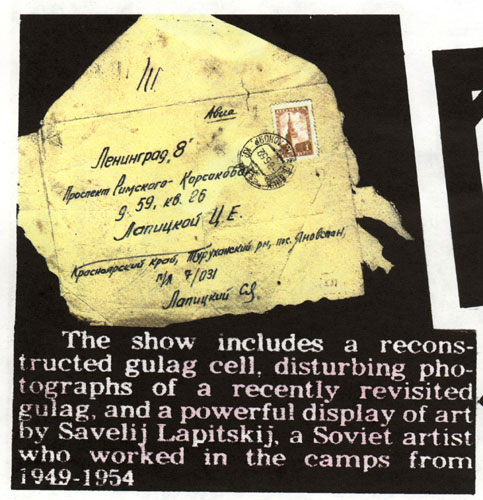

В 1947г. Лапицкий становится студентом заочного отделения журналистики филологического факультета Ленинградского университета, но получить образование в университете ему не дали. Его арестовали в Львове в конце 1948г. В мае 1949г. – в годовщину дня Победы – фронтовика, удостоенного боевых наград, приговорили к 10 годам лагерей и пяти годам поражения в правах.

13 этапов, 4 тюрьмы, 5 лет лагерей за Полярным кругом. В лагерный период жизни попало и строительство железной дороги Салехард-Игарка, получившей позже название «Мертвая дорога». В лагере рисовал портреты заключенных, но цензор запретил это из-за большого сходства с оригиналами. 18 ноября 1954 года С. Я. Лапицкому был вынесен оправдательный приговор, а в 1959 г. он полностью реабилитирован.

Савелий Яковлевич продолжает рисовать. Природное дарование, острый глаз, темперамент, умение чувствовать суть явления, помноженные на удивительную работоспособность, помогли ему подняться до подлинного мастера-графика широкого профиля. В 1967 году он стал членом Союза художников СССР. Особенностью творческого мышления художника являются циклы работ, связанные тематически и образно. Самый крупный цикл посвящен ГУЛАГу. Более ста работ Савелия Лапицкого приобретены российскими музеями, парижским Домом инвалидов, польским Музеем бумаги, 39-м президентом США Джимом Картером, Российской национальной библиотекой.

В 1998 г. Савелию Яковлевичу присвоено почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации». В 1999 г. Законодательное собрание Санкт-Петербурга наградило художника Почетным дипломом.

Из воспоминаний Савелия Яковлевича Лапицкого:

«Письмо бывает не только на бересте, бумаге, металле, на камне, но и на брюках. Сидел я в одиночке военной контрразведки СМЕРШ. Но приехала во Львов моя мать, обеспокоенная исчезновением известий обо мне. А до этого я успел послать домой телеграмму: «Еду в непонятную командировку», - во время которой и был арестован СМЕРШем. С первого дня я объявил голодовку, и на день приезда матери это были одиннадцатые мучительные сутки. Когда мне передали родительское сало и хлеб, я сдался. Вскоре передачи участились, я разыскал в полу камеры острую щепочку и на двух засаленных коленях солдатских брюк нацарапал маме длинное письмо.

Дурак-следователь легко клюнул на мою просьбу передать матери брюки для стирки и просить взамен гражданские. Очевидно, он посчитал мою просьбу знаком полной сдачи. Галифе были заменены на брюки. Затем мать рассказала, что, окунув мои засаленные брюки в таз с горячей водой, она вдруг увидела проявившийся в воде текст, выдернула одежду из воды, но письмо пропало, и кроме вмятин ничего обнаружить не удалось. Впрочем, особенно важное я ей не сообщал, так что жалеть, собственно, было не о чем.

Собаки были ученые. Эти чекистские русланы сразу хватали за задницу. Так ловили беглецов. За каждого убитого беглеца вохровцу давали 10 дней отпуска.

Среди часовых был один юный красавец. Он ходил в зону играть в карты с ворами. Ходил плотно. Играл и отыгрывался. Долго это продолжаться не могло. И начальство решило его отвадить. «Либо, - сказали ему, - исключим из комсомола, либо подставим. Кончай играть». А он устоял. И тут, надо же случиться, состоялся побег. Вохра – вдогонку. Убить беглеца поручили игроку, силой заставили. Или убей зека, или – прикончим тебя. Он и убил...

И снова, пьяный, ходил в зону, играл, проигрывал, замаливал грех.

В лагере был я на общих работах. Это значит – железнодорожная платформа песка на двоих. За восемь часов надо было разгрузить песок лопатами, сбросить его на насыпь. Мое ежедневное бессилие, неприспособленность к тяжелому труду землекопа – все это означало для меня неизбежный конец. Работа должна была «съесть» меня.

Я написал домой письмо, просил прислать посылку с готовальней, тушью, линейкой, угольником, бумагой – несколькими листами. Фантастический план освобождения задержался на четыре месяца, пока сказочная посылка, наконец, добралась на вахту моей зоны. Вахтеры были, обескуражены ее содержанием: рейсфедер и циркуль – оружие или нет? После долгих препирательств решение было найдено: готовальню на ночь сдавать на вахту. Но, поскольку чертить я мог именно только ночью, то сдачу подозрительных железок перенесли на утро.

Итак, я начал чертить проект саморазгружающейся железнодорожной платформы – думпкара. Проект был рассчитан на безмоторное самодвижение системой элементарных противовесов. Мой расчет саморазгрузки песка с платформы – в десять рабочих минут. Математический аппарат состоял из формул алгебры, геометрии и тригонометрии, чудом удержавшихся в моей памяти и хаотически написанных столбцами.

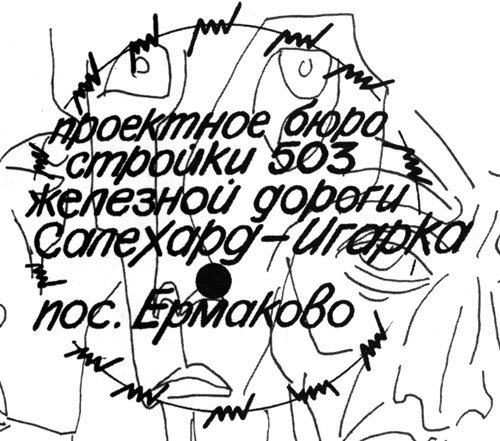

Мой житейски реальный расчет был элементарно прост: максимально проявить свои чертежные способности – где-нибудь за горизонтом проклятой тундры должно же быть какое-то управление этой безумной стройки, еще более безумной железной дороги Салехард-Игарка. А в этом управлении должно оказаться чертежно-проектное конструкторское бюро или группа. И там – мое спасение от бессмысленного убийцы – труда землекопа.

Чертил ночами после разгрузок всю зиму. Начертил три листа общих видов, разрезов, вырывов, конструктивных узлов. Под названием «Саморазгружающийся думпкар». На отдельном листе были выписаны чертежным почерком с наклоном в 75° все мои бредовые расчеты. Чертежи я свернул в рулончик, перевязал веревочкой и надписал почти как Ванька Жуков: «Начальнику стройки 503». На вахте мой рулончик приняли.

Добралась до нас весна. Растекался снег, тундра мокла, разлезалась и прогибалась под ногами, как насквозь промокший тюфяк.

Вместе с весной пришла весть из неведомого управления стойки:

- Лапицкий, с вещой на этап.

И солдат повел меня по раскисшей тундре в поселок Ермаково уже во второй раз. Еще за полкилометра до окраины жилья мой обостренный нюх учуял забытый запах борща.

Видимо, и конвойный пошел на этот манок. Борщ варился в маленькой избушке в два окна. Мы вошли, и я увидел заветные столы с чертежами, кальками, бумагами и папками. У обитателей рожи были отъевшиеся. Все они столпились вокруг меня и подвели к наклонной большой доске с наколотой на чертеж чистой калькой.

- А ну, изобретатель, давай копируй. Сможешь – считай, спасен. Не сможешь – мотай обратно грузить свой песок. Доставай свою готовальню.

Я наполнил свой рейсфедер тушью и склонился над калькой, не представляя, с какого угла начать копировать сложный чертеж, исполненный сухим твердым карандашом. Все по-прежнему стояли вокруг и следили за моими движениями.

Вдруг меня кто-то подтолкнул под правый локоть. Неизбежная предательская капля жирной туши стекла с рейсфедера и растеклась черным пауком по ярко освещенной масляно-желтоватой кальке.

И прежде чем я успел что-либо сообразить, механически наклонился к кальке и языком слизнул противную солоноватую тушь. Все захохотали, и я услышал за спиной:

- Молоток, наконец, настоящий специалист появился.

- А то недавно приводили зечку, ей подложили волос под кальку, она скопировала и его.

Полгода я кантовался в проектном бюро. Затем режимники разогнали штаты – это

повторялось каждые шесть месяцев. Но все, же оказалось, что и в неволе можно

какое-то время быть счастливым.

Болеть в неволе нельзя, это гибельно, а спасение равносильно чуду.

Подхватил я инфекционную желтуху. И, чтобы выжить, всю еду менял на сахар. Держался только этим. Лечить было некому, и обращаться не к кому. Сказал я начальнику лагеря:

- Вот пойду по баракам заражать.

- А хоть сейчас. Чем больше – тем лучше, - отвечал он сходу.

Спас меня от общего заражения такой же бывший солдат Сева Кржижановский. Срок у него был пятый. Он считался бесконвойным. За зоной он сошелся с медсестрой. Его лагерная любовь спасла и меня: Сева приносил глюкозу в ампулах. Я кололся и этим спасся. Был Сева сыном кораблестроителя и рассказывал, что отец перед спуском корабля уходил, готовый к аресту, так что к лагерю Сева был готов.

Другой случай дружбы – тоже с питерским земляком. Нарывал коренной зуб. Щеку раздуло. А время было переменное: Ус дуба дал. Охрана не знала, что делать: трое суток не заходила в лагерь, хлеб в мешках, разбежавшись, перебрасывали через проволоку в зону. Где уж тут доктора искать? И все-таки я разыскал дантиста. Он действительно оказался питерским, но третий день был смертельно пьян в честь смерти диктатора.

С большим трудом через час втолковал ему свою просьбу.

- Ищи еще троих, - пробурчал он.

Врач развернул свой сидор, вынул коробку железную – биксу, из нее – инструмент и стеклянную ампулу, завернутую в вату.

- Дихлорэтан, яд, - сообщил он. - Держите один его, двое – меня.

Врач, дыша мне в лицо винным перегаром, отбил рожок у ампулы, наполнил шприц и направил струю на зуб; заморозил челюсть и, упершись коленом в мою грудь, по-медвежьи навалился на меня. Раздался нечеловеческий хруст, пронзила боль, врач отвалился в одну сторону с моим кровавым зубом в клещах, я – в другую. Так я ожил.

Признание для художника – выше оплаты. Тем более, когда признание исходит от военного цензора. Рисовал я с натуры наброски карандашом, если доставал бумагу. За это не брал ничего, но делал две штуки: одну оставлял для коллекции. Так что натурщик сидел подолгу и не раз. Некоторые наброски получались удачными и даже мне нравились. А вообще заказчик был неприхотлив: похоже – и ладно. Много рисунков я роздал, и почти все ушли по почте, вложенные в письма, размер их был с ладонь.

Однажды принесли почту и мне, вручили солдатский треугольник из

клетчато-тетрадного листка. Раскрываю – и не верю глазам: письмо от военного

цензора. Текст врезался в память навсегда:

«Уважаемый (ого!) Лапицкий! Прекратите Вашу (через заглавную букву!) бурную

деятельность, так как пересылка фотографий заключенных запрещена.

С уважением военный цензор – подпись»

Письмо цензора я хранил на груди и показывал каждому приятелю как вещь редчайшую. Потом оно стерлось, затерялось, но не забылось.

Начальники – не под копирку. Законов в лагере нет, а в произволе – порой – оказываются трещины. Тащил я ствол дерева за комель из последних сил, падая и оседая в снег. Скрипела зима. Увидел издалека мои мучения начальник лагеря Петюня (так его однажды из-за зоны жена на обед кликала). Он, походя, спросил меня:

- Что, другой работы не нашел?

Я опешил. Наконец, предположил: наверное, где-то в списках запомнил, что я художник и корреспондент.

И, правда, наутро на перекличке перед выходом на работу нарядчик оставил меня в зоне:

- А ну, мотыль, рви в больничку.

Прихожу. Сидит наш «лепила» Степан Крутой, на гитаре перебирает. На койках - доходяги, хуже меня, почти мертвяки. Крутой говорит:

- Раздевайся, ложись на койку. Петюня велел на месяц тебя покласть.

Невероятное произошло: месяц барской жизни спас меня от неминуемой гибели.

Наконец, вызывает Петюня:

- Вот, будешь писать лозунги. Краски какие-то тебе я наскреб. А кистей нет. Так что пойдешь в поселок Ермаково, там есть театр зековский, разыщешь художника, проси кисти у него.

Повел меня вертухай в Ермакова. Шли полдня. Разыскали театральных зеков в каком-то бараке, среди них действительно оказался мой питерский земляк, художник Мариинки и Александринки – Дмитрий Владимирович Зеленков, потомок знаменитого в искусстве рода Лансере-Бенуа. Зеленков, сценический гений театра, был «магом» театра зеков в Игарке, а я застал его на общих работах в ЦРМ (центральных ремонтных мастерских). Он из рукава в рукав передал мне кисти. Зеленков спас мне жизнь, я навечно запомнил его какую-то аристократическую худобу, тонкие длинные пальцы. Потом услыхал и нашел подтверждение в «Падших ангелах» Штильмарка, что Дмитрий Зеленков перед освобождением повесился в служебной уборной в Ермаково.

По дороге из Ермаково обратно мой сторож захотел пообедать. Обо мне и разговора не было: я довольствовался дневной пайкой, полученной утром. Оставив меня на вахте какой-то зоны, конвоир ушел и вернулся порозовевшим от еды и слегка поддатым. Пошли в свой лагерь. Смотрю, мой вертухай захмелел настолько, что рыскает найти кочку, чтобы залечь. Винтовка затяжелела, из-за спины она перекочевала под мышку, из-под одной руки в другую. Несколько раз он внезапно останавливался и подолгу стоял, понурясь, качаясь и сгибаясь под тяжестью ненужного оружия. Я топтался рядом, маясь без дела, одолеваемый острым желанием бежать. Но куда? Вокруг – блюдо тундры, середина зимы, еще замерзший Енисей. И вышки зоны. В подсумке у моего дурака – десять патронов, в его карманах может и найдется еще пара-другая, да и то вряд ли. Еды никакой. Подстрелить его, подойти к какой-либо зоне, убрать попок с вышек... Но собрать патроны у убитых на вышках мне не успеть: выскочит вохра из казармы и вахты. И спустят собак, а это страшнее стрельбы и солдат: псы приучены хватать за зад – загрызут сворой. Смерть будет страшной и бесполезной. Газават одиночки – одно голодное воображение. Но, ни сам себе, ни другие мне предательства не простят. Каждому будет казаться, что он на моем месте освободил бы весь Север.

Я подошел к бредущему солдату и отобрал у него винтовку. Он отдал, не сопротивляясь, - молча и безразлично. Пошли рядом: он, спотыкаясь и засыпая на ходу, и я, одолеваемый желаниями и страхом. Винтовка оказалась налитой уже забытой солдатской тяжестью.

Каждый шаг приближал меня к прежней неволе. Вокруг серело и сжималось. Тундра подступала ближе к нам. Холодало. Снег злобно поскрипывал. Мы приближались к колонне № 31, откуда вышли, не догадываясь о разыгрываемой на двоих свободе. Вскоре я сдал часового и его винтовку на вахту, вернулся в зону. И долго еще урки приходили в барак и молча, рассматривали меня, не зная, что делать и что сказать.

Творческий стаж в Союзе художников начал, еще находясь в гулаговской зоне. Видимо, это своеобразный рекорд, не предусмотренный Книгой Гиннеса.

Так, в конце 1954 г. я был политузником ГУЛАГа и «тянул» год в ОТБ-1 в Красноярске. Общий срок был 10 лет лагерей. ОТБ – это был радиоактивный завод по переплавке сурьмы и висмута. Работая там, я делал портреты зеков размером в лист 60x90 см. У нас служила «вольняшкой» техником-конструктором родная сестра Б.Я. Ряузова, тогда председателя красноярского Союза художников. Она свернула мои рисунки в рулон и рискнула вынести их на волю, что ей счастливо удалось.

Два портрета из шести Б.Я. Ряузов выставил в экспозиции красноярского Союза художников. Получился небывалый дотоле юридический нонсенс: что делать, если работа экспонируется на выставке, а автор содержится в ГУЛАГе?

В это время главный архитектор Красноярска, чертежи которого я порой копировал, посодействовал мне: он задавал упомянутый каверзный вопрос разным начальникам в высоких кабинетах. Вскорости меня вызвали в какую-то комнату в зоне, где уже сидели трое гражданских дам с ответственными лицами. А были тогда, в послесталинские дни, в ходу амнистия, условно-досрочное освобождение и зачеты заполярных лагерей, где я отсидел до этого. И когда мне разъяснили, что дамы – это суд Кагановичского района, я не испугался. Состоялся следующий диалог:

- За что сидите?

- За анекдоты.

- Какие?

- Антисоветские.

- Вот и расскажите хоть парочку, а то все одни уголовники.

- Да хоть сто расскажу, только дайте об этом расписку.

- Уже анекдот. Выйдите, вас позовут.

Затем:

- Входите. Вы свободны.

Вот и все. Как посадили – так и выпустили. Схватили на улице, втолкнули в машину. Затем – полгода одиночки, 13 этапов из зоны в зону, 4 тюрьмы, 5 лагерей, желтуха, цинга.

Выходит, свободой я обязан великому гуманисту, замечательному художнику Б.Я. Ряузову».

Каждый раз, возвращаясь к творчеству Савелия Лапицкого, вспоминается старая притча. Как-то один художник упросил Всевышнего, чтобы он показал ему, что такое Истина, где и как она обитает. Господь смилостивился и поведал живописцу, как найти Истину. Долгие дни брел художник дремучими лесами, болотами, пока не вышел на небольшую лужайку. Прижавшись косым боком к непролазной чаще, на лужайке стояла убогая, вросшая в землю избушка. Открыл художник скрипучую дверь и ужаснулся: перед ним была отвратительная старуха - седая, грязная, сгорбленная в три погибели… "Так ты и есть Истина?" - выдавил из себя изумленный путник. "Да", - хриплым голосом ответила старуха. "Но как, же я скажу людям, что ты такая?!" - воскликнул он. "А ты пойди и солги", - ответила Истина. Художник не посмел солгать, за что его жизнь превратилась в мучения. Но он нашел много последователей, готовых идти на Голгофу ради Истины в искусстве. Для Савелия Лапицкого Истина предстала в двух ипостасях: в Холокосте и в ГУЛАГе. Последствия первого ему довелось видеть самому, освобождая концентрационные лагеря в составе подразделений Советской армии, через второе прошел сам, получив 10 лет по политической 58-й статье за анекдот. Так что, когда более покладистые коллеги Лапицкого писали парадные портреты ударников труда, он украдкой делал то же самое, только с изнанки, создавал зарисовки заключенных, лагерных пейзажей, конвоиров с собаками.… Все это ценой неимоверных усилий хранил, чтобы, выйдя на волю, создать полномасштабные полотна.

С.Я. Лапицкий, ГУЛАГ – никогда больше

Лапицкий С. «Мои шаржи - концлагеря»

Лапицкий С. Альбом протест «Северное сияние для миллионов зеков»

1. «Художник России», газета Союза художников РФ, 28 февраля 1995 г., №3 (37)

2. «Альбома протеста» С.Я. Лапицкого. - СПб, АНО НПО «Мир и семья», 2001

3. Интернет

4. Стройка № 503 (1947 - 1953). Документы. Материалы. Исследования. Выпуск № 1.

– «Гротеск». г. Красноярск, 2000г.

/ Наша работа/Репрессированные деятели культуры и искусства в истории и культуре Красноярского края