Александр Дионисиади. История моей семьи (автобиографическая драма понтийского грека)

(публикуется с сокращениями, только часть, относящаяся к тематике нашегосайта. Полный текст находится тут: https://play.google.com/store/books/details?id=06qGDQAAQBAJ

Эту книгу я начал писать в конце восьмидесятых годов, вдохновленный пресловутой перестройкой и ослепленный чрезмерным оптимизмом.

Адресовал я ее своим внукам, чтобы Историю начинали изучать с Истории своей семьи, и с малых лет не очень доверялись школьным учебникам, которые во всех странах очень тенденциозны, а в странах с авторитарными и тоталитарными режимами просто лживы. Сам я слишком поздно понял, что режим, установленный в Российской Империи после Октябрьского переворота 1917 года, по сути, был террористическим.

Понял я и то, что отца моего, как и миллионы других образованных людей, на многие годы вырвали из семьи не только для того, чтобы он бесплатно работал на режим, но и, главным образом, чтоб не мешал деформировать мозги его потомству с самого раннего детства, пока они еще как пластилин восприимчивы любому воздействию.

Преданные Вождю «янычары» нужны во все времена. Это его пушечное мясо, которое он будет миллионами кидать в мясорубку Мировой Революции. Это у Режима получилось особенно успешно. До сих пор миллионы людей еще тоскуют по барской плети, а вчерашний холоп, ставший барином, буквально, упивается своей жестокостью. Я сам все это пережил и хотел поведать об этом своим детям и внукам.

Пенсию я заработал максимальную, но мой средний заработок последних лет был ровно втрое выше, а тут настигла и галопирующая инфляция. Я понял, что ограблен снова, снова надо выживать и тут не до мемуаров.

Спустя двадцать лет, попались мне под руку мои заметки. Почерк жуткий, непронумерованные страницы перепутаны. Вспомнил пережитое, рассердился на себя, что так дешево купился на посулы «демократов», и хотел все уничтожить. Какой же я был дурак!

Жена моего племянника - этнограф. Попросила почитать. Ну, читай, если разберешь мои каракули. А она не только прочла, но и напечатала, и даже уговорила меня выкладывать на мою страницу в Фэйсбуке. Незнакомый мне блогер из греков-понтийцев Алексей Коимшиди стал перепечатывать мои публикации у себя в Живом журнале, а у него подписчиков больше тысячи. Пошли очень горячие отклики. Значит, это людям интересно. Я очень рад. Потом главный редактор газеты «Вечерний Тбилиси» Вадим Анастасиади стал публиковать под заголовком «Понтийская Сага».

Претенциозность заголовка меня смущает, но он убедил что формат газеты того требует. Дописал еще две части.

Внуки мои уже повзрослели, образование получили. Впереди вся очень не простая жизнь. Передавая «эстафету жизни», уверен, что мой жизненный опыт пригодится и им и их потомству. Очень боюсь повторения ими моих ошибок, а потому предельно откровенен. Пусть узнают жизнь без прикрас. Я тоже не «белый и пушистый». Правду жизни и историю страны лучше узнать от своего не безгрешного предка, чем от учителей казенных школ, которые учат не лгать, а сами лгут, учат не мздоимствовать, а сами вымогают взятки. А уж, как воруют голоса избирателей при выборах различных депутатов, каждый старшеклассник знает. Хлеб редких «педагогов от Бога» очень не легок, и мы их запоминаем на всю жизнь, а светлую память о них, храним в душе до самой смерти.

И, наконец, последнее. Пусть не шокирует читателя моя чрезмерная откровенность. Это не «душевный стриптиз», не «самобичевание», это – неприкрашенная, правда жизни. Цензуру полностью доверяю редакции моего Издателя и заявляю, на лавры писателя не претендую. Это - не литература. Это - крик моей души, Исповедь, Покаяние и Завет потомкам. И только Бог мне Судья.

<...>

Ах Тбилиси, Тбилиси – моя милая «чужая» родина. Часами любовался я тобой, сидя на широченном подоконнике нашей квартиры на северной нагорной окраине старого города. Заворожено смотрел на развалины древней крепости Нарикала, рисуя в своем воображении картины былых сражений, наблюдал за фуникулером горы Мтацминда (Святая гора) на южной окраине древнего города, в 3-4-х километрах от моего дома на Чугуретской улице. Уже не осталось ни названия моей родной улицы, ни ее обитателей, которые щедро делились со мной и моими братьями в самые тяжелые для нас годы не только своими душевным теплом, но и последним куском хлеба. Грезя бессонными ночами о возвращении в Тбилиси, с ужасом осознаю, что это теперь вряд ли возможно: мое кое-как заштопанное недавно сердце не выдержит той очевидности, что нет уже родного города моего детства. Но прочь лирические отступления.

Переехав в 1927 году в тогда еще Тифлис, отец устроился прорабом в строительной артели, состоящей из понтийских греков, славившихся каменотесными и строительными работами. И одновременно учился, сначала в техникуме, а затем, с 1931 по 1936 гг., в Политехническом институте, который к окончанию учебы отца переименовали в Закавказский индустриальный институт. Сейчас это Грузинский технический университет, ведущий и крупнейший технический университет Грузии.

Как-то раз компаньон отца в строительном деле ввел его в дом большой семьи Арутюновых. Это событие стало судьбоносным для отца. Здесь он познакомился с моей будущей матерью Евгенией Петровной Арутюновой. Она была самой младшей дочерью в большой патриархальной семье состоятельных и довольно образованных тбилисских армян.

Отец матери, Петрос Арутюнов, занимался выработкой и продажей кожи. А бабушка была из рода Ходжабековых. Я не знаю генеалогическое древо семьи моей бабушки, но история фамилии Ходжабековых сама по себе очень интересна и переносит нас совсем в другой регион – в Среднюю Азию, в Бухарский Эмират, куда некогда были вытеснены принявшие Иудаизм богатейшие племена Хазарского Каганата.

Фамилия купцов Ходжабековых числилась среди богатейших фамилий бухарских евреев. Надо сказать, что бухарские евреи издавна контролировали торговлю в Средней Азии. В свое время в их руках была не малая доля торговли на Великом Шелковом Пути. В XIX веке они играли важную роль в торговых взаимоотношениях между Бухарским Эмиратом и окружающим миром. В частности с Россией. Со своими караванами они ходили в Россию, Западную Европу, Иран, Турцию и Палестину. Эмиры часто пользовались их услугами, приближали наиболее выдающихся из них, назначая министрами и советниками, некоторым давали имена-звания, и это считалось высочайшей милостью. Так, по преданию, одному своему советнику из евреев бухарский эмир дал почетный титул Ходжа Бек. Бек – господин, а Ходжа означает «обладающий большими знаниями, наставник, учитель». С него началась фамилия Ходжабековы.

Моя бабушка Мария Соломоновна Ходжабекова (домашние ее звали Мака), живя в Тифлисе, приняв крещение и став Арутюновой, тем не менее, сохраняла некоторые традиции предков, например, не ела свинину. Ее отец, мой прадед, Соломон Ходжабеков скорее всего тоже жил уже в Грузии, но как и его предки, был успешным и богатым купцом, возил товары в разные страны. Однажды во время торговой экспедиции на него напали разбойники, и Соломон трагически погиб. Моей бабушке Марии было тогда всего 14 лет, но по тем временам вполне зрелый возраст, и ее родственники выдали ее замуж за не очень состоятельного, но очень добропорядочного предпринимателя с безупречной репутацией Петроса Арутюнова. После женитьбы Петрос разбогател. Скорее всего, вместе с юной женой он получил хорошее приданое. У Петроса было два предприятия по выработке кож и производству кожаных изделий. Одно в Тбилиси, другое в Кутаиси (говорят, оно работает до сих пор). Помимо этого были склады оптовой и розничной торговли, магазины и т.п.

До советской власти у деда с бабушкой был особняк в центре старого города, а на тогдашней окраине старого города, над крутым обрывом армянского района Авлабар, на Цициановской ул., он построил большой (по тем временам) 2-х этажный дом с просторными погребами, которые были полны вин и всякой снеди. Даже в летний зной они давали спасительную прохладу.

Я с малых лет был наслышан о пригоршнях золотых монет, которые были брошены под четыре угла фундамента при начале строительства, чтобы дом крепко стоял, и жизнь в нем была бы счастливой. И впрямь, дом до сих пор стоит на самом краю обрывистой скалы, откуда как на ладони виден весь старый город и река Кура. Только никто уже из потомков деда там не живет. В этом доме, в просторной комнате моего старшего дяди, прошла немалая часть и моего детства. В комнате напротив жил его младший брат. Помню, как по праздникам там собиралась вся большая семья. Еще из воспоминаний детства остался железный узорчатый балкон, куда в летнюю жару выставляли таз с водой, вода быстро нагревалась, и я плескался там часами.

Петрос скончался от удушья угарным газом в 1910 году, когда моя мама была еще совсем маленькой. После себя он оставил 7 детей. До сих пор не могу понять, как в одной семье могут вырасти и очень дружно жить такие разные люди…

Старший Арташ (Арутюн) пошел в отца и был прирожденным предпринимателем. Вплоть до прихода советской власти он вел все коммерческие дела семьи. После того, как большевики все отобрали, не гнушался никакой работой: от нелегальной торговли на базаре шашлыком, который сам же готовил на компактном мангале, и до освоения ремесла классного переплетчика. Дожил почти до 90 лет, а в 85 плясал на столе ресторана Арагви на свадьбе моего старшего брата Лазаря. Вот бы мне так…

Второй Гарегин – гордость всей семьи, учился в Санкт-Петербурге и служил офицером царской гвардии, но заболев чахоткой, был вынужден вернуться в Тифлис. Большевики его не расстреляли, видимо, потому, что он и так уже умирал, а может ради младшего брата Александра.

Дядя Саша был не просто активным членом партии, он был одним из создателей пионерской организации Грузии. До развала Советского Союза его имя занимало почетное место в местном краеведческом музее.

Будучи номенклатурным партийцем, занимал руководящие должности – директор стекольного завода, суконной фабрики, армянского драматического театра и т.д. Помню, что в те времена у него была персональная машина – эмка. Тогда это было большой редкостью.

И все же большой партийной карьеры он не сделал. В связи с этим вспоминаю историю, много раз слышанную от родственников. Друг детства дяди Саши Жора Цатуров был начальником ОГПУ какого-то райцентра (еще до массовых репрессий) и пригласил к себе на службу своего друга – дядю Сашу, оказавшегося временно не у дел. Тот приступил к новым обязанностям. Но в один из первых дней службы Цатуров протянул ему наган и, показав на какого-то мужчину, велел отвести его во двор и расстрелять. Мой дядя, чистейшей души человек, бесконечно добрый, про такого говорят, что он и мухи не обидит, пришел в ярость. Обругав последними словами своего друга-начальника, он повернулся, чтобы уйти, но был тут же посажен под арест. Друг-начальник решил, что это отрезвит дядю Сашу, и он одумается. Жена ретивого начальника несколько дней носила ему еду, поливая при этом последними словами своего мужа-самодура. Цатуров сдался, выпустил дядю Сашу, сказав ему: «Извини, дорогой, хотел тебя большим человеком сделать, но ты, видимо, не годишься для этого, слишком мягкий».

Действительно, он не годился этой системе насилия и бесправия. Его постоянно теснили, какую бы должность он не занимал. Умер он в 85 лет с чистой совестью, умер Человеком с большой буквы, умер смертью святого человека. Он приехал в Тбилиси встретить Новый 1986 год. Из Тбилиси позвонил нам в Москву, был весел, воодушевлен встречей с друзьями. Через пятнадцать минут после звонка он присел на диван опершись на свою трость и умер.

Младший из братьев – Левон – был лихим парнем. Гуляка, драчун, очень взрывной. Он боготворил свою мать и, как часто это бывает, больше всех доставлял ей горести. За шишковатый лоб его звали Копиян Левон (т.е. шишкастый). Помню его очень смутно, т.к. я был еще очень мал, когда его посадили в 40-м году и через непродолжительное время объявили, что он умер от дизентерии. Скорее всего, убили, т.к. слишком уж он был непокорный и в отличие от других членов семьи никогда особенно не скрывал, что презирает эту бандитскую власть.

Самой старшей в семье была Эгроп. К моменту, когда родилась моя мама, у старшей сестры была не только своя семья, но и 7-летняя дочка Арусь. Так что, когда моя мама осиротела, Эгроп стала ей матерью, а племянница Арусь старшей сестрой.

Вторая сестра мамы – Сирануш – была немного младше Эгроп, и когда родилась мама, тоже уже имела свою семью.

Маме было 14 лет, когда в Грузии установилась советская власть. Первым делом большевики конфисковали почти все имущество семьи Арутюновых: фабрики по переработке кож, склады оптовой торговли, большую часть драгоценностей, в доме, который им принадлежал, оставили им только две комнаты. Бабушка не перенесла такого удара, ее парализовало, и вскоре она умерла.

Мама, как самая младшая, была любимицей в семье, все ее баловали, особенно после смерти матери, жалели и оберегали, поскольку она не отличалась сильным здоровьем и часто болела. В результате воспитали ее совсем неподготовленной к тем тяготам жизни, которые ей были уготованы судьбой.

Я думаю, что выбор отца не был спонтанным и необдуманным. Конечно, моя бабушка Виргиния, наверняка, очень хотела иметь невестку из понтийских гречанок, да где ее взять. Это же не Трапезунд. Но и армяне понтийским грекам были не чужды, так как жили они бок о бок веками, еще со времен Аргонавтов и Понтийского царства Митридатов.

Родители поженились в 1930 г. Не знаю, где сначала поселились молодые, но себя я помню в той квартире, где прошло мое детство. Это дом на пригорке, с фасада трехэтажный, а сзади, с параллельной улицы, одноэтажный, как, впрочем, все дома на нашей Чугуретской улице, которая тогда называлась Арсенальное шоссе. Недалеко, позади нас, проходила железная дорога, а за ней пустырь. В общем, окраина, но какая!... На горе, весь центр старого города перед глазами. Наша квартира была шикарной – четыре большие комнаты с отдельным парадным подъездом, который вел прямо на наш 2-й этаж. Двор очень маленький, весь окруженный в основном застекленными балконами. В этом дворе собственно и протекала вся жизнь. В доме жило больше десятка семей семи национальностей.

Отец много работал, а вечерами еще и прирабатывал дома, составляя строительные сметы. Мама их перепечатывала на пишущей машинке. Отец зарабатывал настолько хорошо, что мог себе позволить оплачивать домработницу.

Бабушка Виргиния жила вместе с ними. До женитьбы сына у бабушки не было большой необходимости в знании русского языка. Круг общения ограничивался родственниками и знакомыми греками, и ей вполне хватало греческого. Надо сказать, что бабушка, кроме того, свободно владела турецким и немного французским языками, понимала и армянский (хотя не признавалась в этом). Но общение с новыми родственниками и соседями по дому было в основном на русском языке. А бабушке русский давался с большим трудом, и она частенько становилась объектом незлых шуток новой родни. «Я хочим будим говорим, не знаем, на каком языком будим говорим», - передразнивала ее за глаза мама. Виргиния была труженицей и корила свою невестку, которая любила подолгу утром нежиться в постели: «Аджаба, пойдем-придем, пойдем-придем, а ты свой жоп с кровать не поднимешь». Я, конечно, знаю все это со слов мамы. Потом, в сибирской ссылке, она часто будет с ностальгией вспоминать свою мудрую свекровь.

Теплые отношения с родственниками, соседями и друзьями вкупе с традиционной кавказской гостеприимностью создавали тот непередаваемый колорит уклада жизни моих родителей, отзвуки которого еще застало мое детство. Теперь лишь уходящее сентиментальное поколение тоскует о золотых прошлых временах, когда знали всех соседей не только по дому, но и почти по всем близлежащим домам убана (района, квартала).

Жизнь шла своим чередом – рождались дети. В 1931 году родился первенец, которого нарекли именем давно умершего деда – Лазарем. В 1934 году родился я, а еще через три года младший брат Дима. Бабушка была на вершине блаженства. Наконец и ее жизнь наполнилась каким-то смыслом и содержанием. Она в полном смысле слова не доверяла молодым родителям воспитание внучат, отдавая им все свое время и душевное тепло.

Итак, бабушка с внуками лепечет на понтийском диалекте греческого, мама на русском, мамина родня на армянском, а кругом слышна еще и грузинская речь. С ума сойти! Вот почему я начал разговаривать лишь к трем годам. Правда, почти сразу правильно.

Бабушку Виргинию я практически не помню. Только один эпизод: мы сидим вокруг зажженной керосинки и поджариваем на огне лаваш. О ней очень много мне рассказывали родственники и соседи. Лицо у нее – с него иконы писать. Как и все понтийские греки глубоко набожная, не на показ. В общении с соседями и родственниками очень доброжелательная. Как и ее сын, никогда без дела не сидела. До появления внуков, когда было много свободного времени, любила читать. У отца была небольшая, но уникальная библиотека, старинные книги на греческом и французском языках.

Я родился 18 декабря 1934 году рослым и увесистым. Так уж получалось, что в роду Дионисиади уже несколько поколений рождались исключительно мальчики, и судьба их была не из легких. Поэтому после первого сына отец очень ждал девочку. Но как говорится, на все Божья воля. Мама говорила, что я родился в «рубашке» - признак того, что ангел-хранитель меня не покинет никогда, и действительно, сколько раз я стоял на самом краю гибели, и всякий раз в последний момент меня спасало какое-то чудо.

Жарким летом рокового 1937 года появился на свет мой младший брат, названный в честь друга Парцалидиса Дмитрием. В отличие от старших братьев он родился светленьким, в породу Арутюновых. Моя мама в детстве тоже была светло-русой и только во взрослом возрасте стала брюнеткой. Отец и на этот раз ждал девочку. Желание его было таким сильным, что Диму первое время даже одевали как девочку. Родители решили, что в следующий раз уж точно будет дочка. Но следующего раза не случится…

В ночь с 15 на 16 декабря 1937 года под нашими окнами остановился автомобиль, и в квартиру постучались чекисты. До самого утра шел обыск. Ворошили вещи, листали книги на непонятных языках, приданое мамы – энциклопедию Брокгауза. Вели себя вполне прилично. Более того, когда один из них хотел обыскать прикроватную тумбочку, рядом с которой спали дети, старший из них по званию строго приказал: «Не надо, дети проснутся». Ох, сколько лет потом мама благословляла его. Ведь там лежали все драгоценности, которые нас еще долго кормили. Незадолго до рассвета составили протокол, забрали упомянутые уже охотничью двустволку и пишущую машинку, а также примитивный фотоаппарат «Фотокор», купленный недавно ко дню рождения Лазика. Когда отца уводили, он спокойно сказал: «Женя не волнуйся, это недоразумение».

Откуда было ему знать в тот момент, что это было не недоразумение, а начало

спланированной акции НКВД, вошедшей в историю под названием «Греческая

операция». За две декабрьских недели 1937 г. были обезглавлены многие тысячи

греческих семей. Практически все греки, имевшие греческое гражданство, были

арестованы. О Греческой операции и о репрессиях против греков в СССР подробно

написано в книге И. Джуха. Греческая операция. СПб, изд-во Алетейя, 2006.

Декабрь, бывший для нас самым счастливым, праздничным месяцем – дни рождения

(мой – 18-го, отца – 19-го, мамы – 24-го), Рождество, Новый год – оказался в

1937 г. самым черным в истории нашей семьи. Он навсегда разделил нашу жизнь на

до и после.

После ареста отца мать металась как в агонии: как быть? что будет? расстреляют – не расстреляют? Эти вопросы ежечасно терзали всех нас долгие полгода. Хотя мы с Димой были еще совсем маленькие и мало что понимали, но общее нервное состояние передавалось и нам.

Переписка и свидания были запрещены. Можно было только носить передачи в тюрьму, где содержался отец. Если у кого-то передачи переставали принимать – это означало конец: человек расстрелян. Если передачи принимали, то надежда еще теплилась. Так продолжалось до начала июля, когда отцу предъявили стандартное обвинение – ст. 58 - КРД (контрреволюционная деятельность). Отцу вменялись совершенно абсурдные, но, по тем временам, обычные вещи: террор (основание – найденная при обыске охотничья двустволка Зауэр), шпионаж (фотоаппарат, подаренный Лазику) и антисоветская пропаганда. До ареста отец активно переписывался с Димитрисом Парцалидисом (тогда уже крупным деятелем Компартии Греции) и получал от него греческие газеты, что послужило основанием для обвинения его в получении и распространении среди греков Закавказья фашистской литературы. А конфискованная пишущая машинка, на которой мама перепечатывала строительные сметы отца, «свидетельствовала» о тиражировании антисоветской литературы. Также стандартными были приемы для получения признания человеком своей вины, даже самой абсурдной, - запугивания, обман, избиения. Как позже объяснял отец, подписывая признания, арестованные рассчитывали на суде доказать свою невиновность. Наивные люди… Какой суд? Особое совещание при НКВД штамповало обвинительные приговоры без суда, без следствия, даже присутствие обвиняемого не требовалось. Так, 2 июля 1938 г. отцу сообщили, что он приговорен к 10 годам ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей) на Колыме.

Большинство греков СССР получило тогда точно такой же приговор. В упоминавшейся мною книге Ивана Джухи «Греческая операция» (СПб., 2006) по сотням документов, писем и воспоминаний скрупулезно воссоздана жуткая картина репрессий против греков 30-40-х годов – от арестов до расстрелов и жизни и смерти в лагерях. История моего отца тоже стала частью этой картины. Также как и история родных для отца братьев Илиопуло – Софокла и Алеко (Александра), живших в Батуми. Внук Софокла, Андрей Илиопуло, помнит рассказы деда о том, как все происходило. Сначала пришли брать Софокла, но дома оказался только брат Алеко. Его посадили в машину и сказали: «Поедем, покажешь, где Софокл». Больше его не видели, домой он не вернулся. Произошло это во время все той же Греческой операции – в декабре 1937 г. А Софокла арестовали чуть позже, в начале следующего 1938 г. После войны, в 1948 г., арестовали Харико и Жору (Георгия) Илиопуло. Первый прошел тот же путь на Колыму, что и мой отец и младшие братья Илиопуло. А второму «повезло» - его «всего лишь» сослали в Казахстан, откуда в 1956 г. ему удалось уехать в Грецию. А вообще фамилия Илиопуло установила на Колыме печальный рекорд по наибольшему количеству родственников с одной фамилией – 6 человек!

В конце июля 1938 г. большую группу осужденных греков отправили поездом во Владивосток, а оттуда их должны были этапировать на Колыму. Дорога заняла почти два месяца, до Владивостока они добрались 21 сентября. Не знаю, прибыли ли они одним этапом с отцом или разными, но во Владивостокской пересылке в одно время оказались также Софокл и Алеко Илиопуло. Жизнь снова переплела их судьбы, теперь уже в тяжелейших, трагических обстоятельствах. С Софоклом отец последние годы срока отбыл на одном и том же прииске Сусуман, а Александр не дожил до лагерей, он умер во Владивостоке в декабре 1938 года.

В пересыльном лагере во Владивостоке отец пробыл восемь месяцев. И хотя он был от нас в нескольких тысяч километров, мы смогли наконец-то получать от него письма. Первое время переписка шла односторонняя, до нас его письма доходили, а мамины письма отцу нет. Какова же была его радость, когда в январе 1939 г. он получил первое письмо с фотографией детей.

В первых письмах отец просил в основном об одном – ехать в Москву, в греческое посольство, и ходатайствовать. Тогда там работал его старый друг Федор Караянопуло, на помощь которого он рассчитывал.

Долгое пребывание во Владивостоке, задержка с этапированием на Колыму, да еще

то, что до него стали доходить письма из дома, породили надежду, что, может

быть, что-то сдвинулось в его «деле». В каждом письме он просит энергичнее

хлопотать за него в Москве, в греческом посольстве. Кроме того, в одном из писем

он спрашивает была ли Виргиния у Вышинского? Наверное, у него закралась мысль,

что Д. Парцалидис (к этому времени он входил в ЦК Компартии Греции) по своим

каналам пытается помочь ему. В конце января 1939 г. он пишет: «… я думаю, что в

феврале-марте нас будут этапировать в сторону запада, ближе к дому. А, может

быть, и в сторону, где тетя Оля, сестра мамы. … Я живу надеждой, что скоро

встретимся». В переводе с эзопова языка это означало: возможно, скоро мне

разрешат вернуться домой или всем нам разрешат уехать в Грецию (тетя Оля, сестра

Виргинии, жила в Салониках). Отец не знал, что весной 1938 года

Д. Парцалидиса тоже арестовали, и он пробыл в тюрьмах до 1944 г. Так что друг

детства никак не мог ему помочь…

Надежды рухнули, когда в июне отца отправили на Колыму. Единственный путь из Владивостока в колымские лагеря – морем, до бухты Нагаево, где находился поселок Магадан. Задраенные трюмы кораблей были битком набиты людьми, их количество доходило до 3-5 тысяч человек. Переход длился восемь-девять дней, страшно себе представить, что там творилось во время шторма. Бухта Нагаево известное место по воспоминаниям Виктора Шаламова, Георгия Жженова и других классиков «гулаговского жанра», которые прошли тем же этапом, что и отец.

Надо сказать, что я никогда не слышал от отца воспоминаний об этом времени. Не знаю, может быть, ему было невыносимо вспоминать лагерную жизнь, может быть, он не хотел ожесточать наши сердца, ведь тогда мы были комсомольцами и до мозга костей советскими людьми. Может быть, жизнь научила его быть предельно осторожным, и он боялся давать нам «лишнюю» информацию, проговорившись о которой, мы могли погубить себя. Вот только во время застолий в сибирской ссылке, да потом и в Москве он затягивал одну и ту же песню «Я помню тот Ванинский порт», гимн колымских зеков…

Я помню тот Ванинский порт

И вид парохода угрюмый,

Как шли мы по трапу на борт

В холодные, мрачные трюмы.

На море спускался туман,

Ревела стихия морская.

Лежал впереди Магадан -

Столица Колымского края.

Не песня, а жалобный крик

Из каждой груди вырывался.

"Прощай навсегда, материк!" -

Хрипел пароход, надрывался.

От качки стонали зека,

Обнявшись, как родные братья.

И только порой с языка

Срывались глухие проклятья.

- Будь проклята ты, Колыма,

Что названа чудной планетой!

Сойдешь поневоле с ума -

Оттуда возврата уж нету.

Пятьсот километров - тайга.

В тайге этой дикие звери.

Машины не ходят туда.

Бредут, спотыкаясь, олени.

Там смерть подружилась с цингой,

Набиты битком лазареты.

Напрасно и этой весной

Я жду от любимой ответа.

Не пишет она и не ждет,

И в светлые двери вокзала,

Я знаю, встречать не придет,

Как это она обещала.

Прощай, моя мать и жена!

Прощайте вы, милые дети.

Знать, горькую чашу до дна

Придется мне выпить на свете!

Все немногие сведения о колымской жизни отца я узнал уже позже из рассказов Софокла Илиопуло и от других бывших зэков когда жил среди них в Сибири. Более подробно изучал проблему уже в Москве.

В период перестройки, когда горстка энтузиастов под руководством А. Д. Сахарова создала Историко-просветительское Общество Мемориал, я был одним из создателей Объединения жертв необоснованных репрессий, и первые четыре года входил в состав его Городского Совета. Вот тогда я с головой окунулся в изучение постигшего нас ужаса вместе с почти случайно выжившими в детдомах отпрысками таких фамилий как Смилга, Косиор, Фельдман , Антонов-Овсеенко и др. Только тогда я понял, что на самом деле пришлось пережить отцу. Я понял, что стояло за скупыми фразами его писем с Колымы – «Дорогая Женя, убедительно прошу тебя хлопотать по моему делу, ибо я не в состоянии перенести здешний климат, суровую зиму с большим трудом. Продай все, выезжай в Москву и хлопочи» (август 1940 г.), «… я еще 7 лет не выдержу кошмара Колымы. Каждый час дорог, действуй и хлопочи, о результатах телеграфируй»» (ноябрь 1940 г.). (Все сохранившиеся письма отца опубликованы в книге Ивана Джухи «Пишу своими словами…». СПб, 2009).

Отца сначала отправили на прииск Верхний Ат-Урях, а потом перевели на прииск Сусуман. Осужденные по 58-ой статье, т.е. политические, определялись на самые тяжелые работы, и сначала отца отправили в забой. Работа в забое практически не оставляла шансов на выживание. Отца, видимо, спасло то, что, как человека образованного и имеющего специальность, его время от времени использовали на должностях учетчика, нормировщика и бухгалтера, а затем на Сусумане он работал по специальности - прорабом и начальником стройцеха. Все эти колымские должности отец перечислил в листке по учету кадров, который заполнял уже в красноярской ссылке.

Современному человеку даже трудно себе представить, как можно было выжить в лютом холоде, когда вместо одежды были какие-то лохмотья, при хроническом голоде, при изнуряющей физической работе и при нависшем дамокловым мече - возможности расстрела в любую минуту без всякого повода, по прихоти администрации.

Здесь не могу не процитировать воспоминания Виктора Шаламова, который отбывал свой срок на соседнем с Верхним Ат-Уряхом прииске «Партизан».

«Самым, пожалуй, страшным, беспощадным был холод. Ведь актировали (имеется в

виду отмена работы с зачетом трудодней – А.Д.) только в мороз свыше 55 градусов.

Ловили вот этот 56-й градус Цельсия, который определяли по плевку, стынущему на

лету, по шуму мороза, ибо мороз имеет язык, который называется по-якутски «шепот

звезд». Этот шепот звезд нами был усвоен быстро и жестоко. Первое же

отморожение: пальцы, руки, нос, уши, лицо, все, что прихватит малейшим движением

воздуха. В горах Колымы нет места, где не дули бы ветры. Пожалуй, холод — это

самое страшное».

То же самое я испытал на собственной шкуре, работая в Якутске зимой 1955/56 года

на межнавигационном ремонте судов, вмерзших в 2-х метровый лед, но об этом

позже.

Подтачивал силы и постоянный изнуряющий голод. Норма пайка была мизерная, и по вечерам заключенные собирались около столовской помойки в ожидании, когда выбросят селедочные головы, чтобы сварить из них баланду. В тех условиях очень быстро начиналась цинга. Тем не менее, отец в письмах из Колымы редко просил продуктовые посылки, понимая, что мы сами нуждаемся. Но даже те посылки, которые мама отправляла в лагерь, или возвращались обратно, или присваивались администрацией и уголовниками.

Надо сказать, что с попустительства, а то и с поощрения администрации политических заключенных терроризировали уголовники. Они цинично заявляли: «Я убил одного человека, а вы всю мою страну загубить хотели». Но отцу удалось выстроить с ними отношения, к концу срока уголовники уважительно называли его Академиком за умение толково составлять всякие прошения, жалобы, ходатайства и т.д.

Письма с Колымы приходили все реже и реже. Зимой, когда прекращалась навигация с «материком», прерывалась и эта тоненькая связь с домом. Не знаю, от чего отец страдал больше от голода, холода, невыносимых условий или от отсутствия писем, от неизвестности, что с мамой, женой, детьми. В отчаянии он писал: «я уже 8 месяцев не имею сведений от тебя. … Письмо ж единственное, что может меня поддержать». Может и сейчас хранится пачка маминых писем, не прошедших цензуру и поэтому не дошедших до отца, где-нибудь в архивах НКВД…

Во время войны связь с домом прервалась полностью. Хочу привести письмо отца, которое он написал 11 декабря 1946 г. в ответ на первое за четыре года известие от мамы:

«Дорогая Женя!

Вчера получил твою телеграмму и не могу описать тебе мою радость, не мог зайти в

общежитие(мама не знала слова «барак»), так как не мог остановить слезы, плакал

как ребенок от радости, пойми это единственное известие от тебя за 4 года. Что

со мной будет, если я получу твой снимок с детьми, не могу себе представить, а

если вас увижу, наверное, с ума сойду. Наша встреча это единственное, что меня

поддерживает, и надеюсь, переживу после 9 лет еще год и удастся мне встретить

тебя и детей. Но в этом нужна и твоя помощь, добивайся досрочного освобождения,

реабилитации и выезда к тебе, в этом тебе поможет Димитрий Парцалидис, он

Генеральный секретарь Национально-освободительного фронта Греции (ЭАМ), бывает,

наверное, в Москве, и он должен тебе помочь, он мой воспитанник и верный мне до

гроба друг, посоветуйся с Сашей и обратись к нему.

После телеграммы жду письма, чтобы узнать хоть что-нибудь о вашей жизни. Как дети? Что делают? Где учатся? Жива ли мама? И где она? Где Саша, Нина, Левон, Гарегин, Арусь и все наши родственники и друзья? Или они были друзьями в хорошие времена, а сейчас забыли нас? Мне все интересно, пиши обо всем подробно.

Если тебя не затруднит, вышли мне посылку, только табаку (рассыпной махорки) и больше абсолютно ничего по адресу: Магадан, Сусуман, Западное горно-промышленное управление. Комендантский ОЛП. Дионисиади Николаю Лазаревичу.

Телеграммы и письма по старому адресу Сусуман, Хабаровск, Промкомбинат.

Вручаю тебе письмо на греческом языке моему другу Димитрию Парцалидису, о нем я

тебе писал выше, прими все меры, чтобы это письмо попало к нему. Если письмо это

попадет к нему, наша встреча обеспечена.

Целую крепко, крепко тебя и детей. Ника.»

Надо ли говорить, что письма к Парцалидису в конверте не оказалось…

15 декабря 1947 года наступило долгожданное освобождение, но отъезда с Колымы пришлось дожидаться до февраля, когда заполнился пароход, увозивший вчерашних зеков из колымской бухты Нагаево в Ванинский порт Владивостока. Обратный путь в трюмах мало чем отличался от того, что было десять лет назад. Благодаря задержке на Колыме, отец «дождался» освобождения Софокла Илиопуло, и путь до Москвы они проделали вместе.

Сойдя на берег во Владивостоке, они поняли, что добираться дальше до Москвы и затем до дома им не на что. Никто билетов освободившимся зекам не выдавал, а денег у них не было ни копейки. Но эта ли проблема для людей прошедших 10 лет лагерей и выживших в нечеловеческих условиях?… Из подобранной у дороги старой автомобильной камеры иностранного производства они нарезали сотню резинок для трусов. На базаре их расхватали в один миг. Заработанных денег хватило и на еду, и на билет до Москвы…

В Москву отец приехал 6 марта 1948 г. и остановился у родственников. На следующий день он пишет маме: «…. Сейчас, Женя, послушай о следующем. Т.к. право прописки в Тбилиси пока не имею, о моем приезде шуму не подымайте, лучше, чтобы не все знали. Встречай одна с Олей (друг семьи – А.Д.), без детей, а то пусть встречает одна Оля, если не над еешься на свое самообладание. Самое главное – без шуму. Выеду 11 марта в 16 ч. 25 м поезд № 13, вагон № 1….».

Через несколько дней во двор нашего дома в Тбилиси вошел невысокий, сморщенный человек, с выражением какой-то вины в выцветших глазах, без зубов, в байковом костюме мышиного цвета и фанерным чемоданчиком в руке. Его взгляд остановился на мне, сидевшем в тот момент на ступеньках нашего дома…

О нашей встрече я расскажу подробнее чуть позже, ведь она относится уже не к колымской, а к тбилисской истории жизни нашей семьи…

После объявления приговора отцу наступила хоть какая-то определенность и даже можно сказать, что стало немного спокойнее: ведь отца не расстреляли, как многих греков, арестованных во время «Греческой операции», и хотя его отправили в лагеря в такие отдаленные края, что мало кто о них до этого слышал, но тем не менее сохранялась надежда, что через 10 лет, а может быть и раньше, он вернется, и все будет как прежде… Если бы мы тогда знали, что это были за 10 лет колымских лагерей…

Мама с бабушкой стали потихоньку обустраивать нашу «жизнь без отца». Жили скромно, но не голодали. Мама постепенно продавала свои драгоценности, которые чудом не обнаружили во время ареста отца. Бабушка Виргиния жила любовью и заботами о внуках и только по ночам тайком от мамы плакала в подушку.

Казалось, что жизнь как-то стабилизировалась, но Молоху сталинской системы было мало одной жертвы от нашей семьи…

В начале 1939 г. бабушку Виргинию пригласили в НКВД и сказали, что ее сына по всей вероятности депортируют как иностранного подданного в Грецию, и что ей лучше уехать туда и ждать. При этом «доброжелательно» намекнули, что они люди подневольные, и никто не может предугадать, какие решения будут приняты в Москве относительно оставшихся пока на свободе членов семей «врагов советского народа»…

Выбора у бабушки не было. С одной стороны, возможность воссоединения семьи в Греции, где к тому времени жила вся ее родня и Д. Парцалидис (она не знала, что тот уже арестован). С другой, разлука с любимыми внуками и невесткой, к которой она успела привязаться. Несмотря на плохое знание русского языка и от этого трудности в общении, у Виргинии было много друзей. Надо сказать, что она очень нравилась не только маминой родне, но и всем, кто ее успел узнать, особенно нашим соседям, а беда, свалившаяся на ее голову, сделала отношение к ней еще более теплым и сердечным.

В твердой уверенности, что семья воссоединится в Греции, она решила забрать с собой все, что было можно, и в первую очередь швейную машинку Зингер. Она умоляла мать отдать ей с собой хоть одного из трех внуков. Больше всего она любила самого старшего – Лазика, которому было уже 8 лет, и он довольно прилично понимал понтийский диалект греческого языка. Кстати, только он и запомнил ее очень хорошо. Но взять она была бы рада любого из нас. «И тебе будет легче прокормить двоих и мне будет утешение, пока вы не приедете», - говорила она. Но какая армянская мать добровольно отдаст свое дитя… Я не помню такого эпизода, но бабушка в одном из своих писем вспоминала, что я готов был отправиться вместе с ней в Грецию и даже побросал свои вещи в ее сундук. И она, чтобы избежать душераздирающих сцен при расставании, вынуждена была уйти не попрощавшись со мной и не поцеловав меня на прощание. Это мучило ее долгие годы…

Отчаявшись, на память о внучатах она взяла в Грецию снятые с нас маечки, навсегда сохранившие, как ей казалось, тепло и запах наших тел...

Проводы корабля из Батумского порта были бы достойны пера Эсхила. Люди в толпе теряли сознание, были и летальные исходы, кто-то бросался в море с уже отчалившего парохода. Мама видела все это своими глазами и не могла забыть до самой смерти.

Таких несчастных, как моя бабушка, были сотни. Они оставляли своих отцов, мужей, детей в сталинских застенках и уезжали, чтобы больше их не увидеть. По данным, Ивана Джухи, которого я уже не раз цитировал, за 1938-1939 гг. из СССР в Грецию было отправлено в общей сложности около 10.000 греческо-подданных. За каждым из них своя трагическая история разрыва семейных, дружеских и прочих человеческих связей.

Несмотря на горечь расставания, никто из нас в тот момент не мог предположить, что мы никогда больше не увидимся.

Вскоре после приезда Виргинии в Салоники началась Вторая мировая война и она попала, как говорится, «из огня да в полымя». Надежда бабушки на освобождение ее сына и воссоединение семьи рухнули. Жизнь ее превратилась в кромешный ад, который не сравнить даже с нашими муками. Мы хотя бы были вместе, и хоть какие-то весточки доходили об отце, а она лишилась самого главного – надежды. Лично я понял всю глубину трагедии моей бабушки, когда сам обзавелся внуками и попробовал себе представить ее душевное состояние.

С 1940 года Греция была активно вовлечена в военные действия и поначалу удачно отражала атаки итальянской армии, но уже весной следующего 1941 года была оккупирована немцами. Салоники не раз подвергались бомбардировкам, оккупация привела к страшным последствиям – люди гибли от бомбежек, от голода, от репрессий (было уничтожено почти все еврейское население города). Так продолжалось до освобождения Греции осенью 1944 года. Да и потом было не лучше: страна в состоянии гражданской войны, экономический коллапс…

Бабушка стойко сносила все тяготы военной оккупации и после оккупационного времени, но была совершенно беззащитна перед страхом за нас, перед неизвестностью, что с нами и с отцом. С началом оккупации переписка практически прекратилась. Позже она писала: «Шесть лет войны истощили мое терпение и мужество, сама удивляюсь, как вынесла все это. Но иногда такая тоска меня охватывает, что, как увижу детей, похожих на вас, то останавливаю и разговариваю с ними, а они смущаются и смотрят на меня. Если бы хоть кто-нибудь из вас был рядом, я бы знала, для чего живу и работаю». В Афинах, Салониках, Кавале, Флорине, Драме жили ее сестры и брат с семьями и родственники по линии Дионисиади. Они не забывали о ней, всячески старались ее поддержать, так что нельзя сказать, что она была одинока. Но как она сама признавалась: «Нигде не могу я обрести покой. Только оставаясь одна в своей комнате и смотря на ваши фотографии, я нахожу утешение». Когда совсем становилось тоскливо, она с головой уходила в работу – шила и перешивала старые вещи на той самой швейной машинке Зингер, которую вывезла из Тбилиси. Работа, кроме того, давала ей возможность не зависеть финансово от родственников, снимать комнату в центре города и после войны иногда пересылать нам посылки с одеждой. Когда она не работала, то часто гуляла по набережной. Для нее это было особое место, она даже нам открытку прислала с видом на Леофорос Никис и приписала, что это ее любимое место прогулок. Конечно, ведь ее родной Трапезунд и вторая родина – Батуми тоже были расположены на берегу моря… И может быть, когда она гуляла по набережной, у нее возникала иллюзия, что Море (хотя и совсем другое) скорее не разъединяет, а связывает ее с той прежней жизнью, с нами…

Первую весточку от бабушки мы получили в феврале 1944 г. Судя по письмам, почти до конца 1945 г. она наших ответных писем не получала. Всего осталось 10 ее писем и несколько открыток, почти все за период – начало 1946 г. – весна 1948 г. Письма и открытки написаны на греческом языке, ровным красивым, я бы сказал, каллиграфическим почерком. Но за этими ровными строчками в каждом письме сумбур чувств, боль и тоска разлуки и робкая вера в возможность воссоединения семьи на греческой земле. Многие строчки размыты и их трудно разобрать. Так что письма в самом что ни на есть прямом смысле омыты слезами.

После войны, когда связь с нами более или менее наладилась, и особенно после освобождения отца, она опять начала жить надеждой на встречу с нами. «Надеюсь, что, если Судьба и Война нас разлучила когда-то, сейчас Судьба и Мир снова нас сведут». В апреле 1948 г., после того, как Виргиния получила долгожданную новость о возвращении своего сына и вслед за ней его собственноручно написанное письмо, она написала, что родственники начали хлопотать о получении разрешения на приезд нашей семьи в Грецию. Но предчувствие, что встреча, если и состоится, то очень нескоро, не покидало ее. В марте 1947 г. она пишет: «Девять лет подряд вдали от родных сердце мое было тверже железа и стали, но в этом году я стала бояться, что мне еще лет девять придется ждать, а ведь мои годы уходят безвозвратно». Бабушка оказалась провидицей: мой отец первый раз приехал в Грецию в конце 1955 г., т. е. почти через девять лет после написания этого письма и через год с небольшим после смерти бабушки…

Встретившись со своими греческими родственниками, отец, наконец, узнал, как жила мать все эти годы. В середине 1949 г., узнав о новом аресте своего сына и бессрочной ссылке в Сибирь, она погрузилась в депрессию, из которой уже не выбралась… Последние годы бабушка почти ничего не ела, много курила и пила крепкий кофе. Стала понемножку выпивать. Всю жизнь она хранила под подушкой увезенное наше нательное белье, доставала его, гладила, нюхала и даже разговаривала с ним. Постепенно она стала терять разум. Слава Богу, родственники не оставили ее, последнее время она жила у своего брата. Бабушка умерла 27 сентября 1954 года, ей было не так уж много лет – 71.

По греческому закону бабушку захоронили во временную могилу, через 3 года надо было выкупить участок или же в противном случае останки должны были перезахоронить в общую могилу. К счастью, отец к этому времени смог сам отдать последний долг своей матери. В 1957 г. он специально приехал в Грецию, чтобы перезахоронить останки на купленном участке кладбища в пригороде Салоников, в районе Каламарья. К сожалению, он не только не оставил документов на участок, но и толком не объяснил, где находится могила. Он не придавал этому значения: ведь вскоре он собирался повезти нас в Грецию и хотел сам показать нам могилу бабушки… Но не довелось…

С конца 80-х годов, когда, наконец, мне разрешили выехать за границу, меня неотступно преследовала мысль, что я должен приехать в Салоники и разыскать могилу бабушки. К этому времени из трех внуков бабушки в живых остался только я: младший - Дима погиб в 1957 г., а старший – Лазик умер в 1977 г. Так что для меня найти могилу бабушки и почтить ее память было не только долгом перед Виргинией, но и долгом перед рано ушедшими братьями…

Такая возможность появилась только в 1995 г., когда я перебрался в Грецию на ПМЖ (постоянное место жительства). Приехав в Салоники, я отправился на кладбище в Каламарью и с большим трудом, но все же нашел могилу. И тут сердце мое сжалось от вида запустения: покрывающая могилу плита из белого мрамора провалилась в осевший грунт и образовала воронку, которая была заполнена каким-то мусором. Но в тот приезд в Салоники мне ничего не удалось сделать: не было ни времени, ни денег, ни знания языка. Я вернулся в Афины, где в то время жил, но жуткая картина оскверненной местным хамьем могилы все время стояла перед глазами. Только через полгода я смог опять приехать в Салоники и на этот раз привести могилу в порядок. Огромный камень свалился с моих плеч…

Кроме писем от бабушки остались только маленькая иконка-складень и полуистлевшая тетрадь стихов, которую я в 1999 г. передал в дар музею Центра по изучению культуры греков Причерноморья в Салониках, располагавшемуся совсем недалеко от кладбища, где она нашла последнее успокоение.

А еще осталась наша светлая память о ней…

Десятилетие − c 1939 по 1949 гг., на которое пришлось наше взросление и человеческое становление, было тяжелейшим, впрочем не только для нашей семьи, но и для всех тех, кто попал в жернова истории, а таких было большинство...

Арест отца, колымский приговор, по сути насильственная высылка бабушки Виргинии, потом война, хроническое недоедание и постоянный болезненный страх. Вот это я запомнил очень хорошо на всю жизнь. У меня до сих пор мурашки бегут по телу, и к горлу подкатывает ком, когда я слышу позывные радио, с которых начинались сводки Совинформбюро, хотя это был мотив популярнейшей песни «Широка страна моя родная». До сих пор помню недетские сны своего детства и глаза матери, когда ей нечем было нас кормить. Меня постоянно преследовал страх за ее здоровье и жизнь. Единственной отрадой были рассказы мамы, родственников и соседей, какой сильный, добрый и умный наш папа, которого арестовали по ошибке. Вот скоро он вернется, и мы все заживем припеваючи...

1939 год. Лазик уже два года как школьник и ведет себя как положено старшему брату. Младшего брата Диму почти усыновила тетя Эгроп. Ее дочь Арусь, актриса, в это время уже жила в Москве. Я тоже частенько по нескольку дней гостил у «бабушки» Эгроп, как мы называли мамину старшую сестру. Я помню большой дом на Вокзальной улице, большой двор, много детей, там мы забывали о своих бедах.

Еще одно воспоминание раннего детства − как в долгие зимние дни, когда играть на улице было холодно, я часами просиживал на очень широких подоконниках нашего дома, который стоял на горе, откуда весь город был как на ладони. Разглядывал съезжавшиеся вагончики фуникулера на другом конце города в ожидании, что они вот-вот упрутся друг в друга и остановятся. Но они, как ни странно, все время разъезжались в одном и том же месте, в самом центре канатного подъема, недалеко от часовни, у которой похоронены Грибоедов и мать Сталина.

Впечатления дошкольного детства так врезались в память, что очень часто вспоминаю эту пору. В предвоенные годы мы еще не испытывали тех лишений и нужды, которые с лихвой пришлось пережить во время войны, но невероятно тяжелым было клеймо детей «врага народа». Мы ведь знали, что это ошибка, и что «мудрый и добрый» Сталин обязательно эту ошибку исправит. Как-то пошли мы делать фотографии для отправки отцу на Колыму. Я заметил, что у младшего брата Димы туфелька совсем расползлась и предложил посадить его повыше так, чтобы это было видно: «Дяденьки увидят, что мы такие бедные, пожалеют и отпустят папу». Папу не отпустили, а фотография осталась...

Я, родившийся довольно крупным, почему-то стал отставать в росте, и Димка, который был на три года младше, перерос меня. Маму это не на шутку обеспокоило. Врачи ничего не могли сказать определенного и посоветовали отвезти меня в Москву. Благо, что там уже давно жила моя двоюродная сестра (напомню, что она была старше моей мамы) тетя Арусь, и мы поехали туда. Я очень смутно помню все, что было до этого, но 22 июня 1941 г. не забуду уже никогда. Поезда тогда шли через Азербайджан и очень долго. Меня и сейчас трудно оторвать от окна, когда я еду куда-нибудь в поезде, а тогда и подавно. Мелькающие за окном деревья, горы, холмы, речки, дома завораживали и вводили в состояние полудремы.

Только мы миновали живописные берега Каспийского моря и предгорья Северного Кавказа, страшная весть поразила весь вагон – Война! Я, конечно, ничего не понимал, но всеобщая тревога, граничащая с паникой, вселяла в меня ужас. Уже не радовали ни бескрайние просторы, ни колоритные торговцы всякой снедью, даже перестали вызывать отвращение крынки с молоком, куда бросали лягушек, чтобы молоко не скисало. Помню бедного офицера, который ехал в долгожданный отпуск, но вынужден был с полпути возвращаться в свою войсковую часть. Мама ему пришивала свежий воротничок. Когда он выходил на станции, почти весь вагон провожал его как родного.

В Москве тетя Арусь развернула кипучую деятельность и меня показали лучшим профессорам того времени. Диагноз был как приговор… Можно попробовать прооперировать, но шанс на выживание 50 на 50. Мама, конечно, на такой риск пойти не могла, тем более без мнения отца. Долго я потом упрекал ее когда немного повзрослел. Рано созрев и обнаружив в себе поистине африканские страсти, я не только не смел пригласить понравившуюся девушку на танец, но стеснялся даже стоять или идти рядом с ней.

Итак, решение отказаться от операции принято и надо возвращаться в Тбилиси, а билетов не достать даже через многочисленные связи тети Арусь. Лишь поздней осенью нам удалось выехать в Тбилиси. Эти несколько месяцев, проведенных в Москве, оставили у меня двойственные воспоминания. Первое впечатление − мне все нравится − и строгие, но очень вежливые милиционеры, проверяющие на каждом шагу документы, и широченные улицы с мчащимися машинами, ну и больше всего, конечно, метро, Мавзолей и торговки мороженым и газировкой.

Но всем своим существом я чувствовал нарастающее с каждым днем напряжение, осенью оно достигло апогея. Ночные противовоздушные тревоги разрывают сердце. Этот вой сирен страшнее, чем рев самолетов. Меня наспех одевают, и полураздетые мы бежим к ближайшей станции метро «Красные ворота». Там вавилонское столпотворение, ужас на лицах людей. С нами двоюродный брат тети Арусь – Варткес, у которого расстреляли родителей, и он со своим братом Ашотом воспитывался в семье тети Эгроп и ее мужа Сергея Карповича Папяна. Он нас пытается успокоить: «Да, кто их подпустит к Москве? Вы что не видите, что все небо над городом в аэростатах? Это так, на всякий случай, так сказать перестраховка». Через несколько дней он уйдет на фронт, и мы его больше уже никогда не увидим. Он пропал без вести. Очень хотелось верить, что он не погиб. Лучик надежды сверкнул в самом начале 70-х годов, когда кто-то из ФРГ разыскивал своих родственников по фамилии Папян. Сын тети Арусь Эдик занимал в то время высокую должность, он был главным архитектором города Еревана. Тот, кто жил в те времена помнит, чем оборачивались "родственные связи с заграницей". Конечно, брежневские годы были не такими кровожадными, как прежде, свободы и жизни уже не лишали, но неприятности для семьи были бы обеспечены надолго, и с должностью можно было бы сразу попрощаться. В который раз советская власть предложила иезуитский выбор − либо любимое дело, которому посвящена жизнь, либо возможность повидаться с родственниками. Эдик Папян сделал свой выбор, и язык не повернется что-то сказать в осуждение, ни тогда, ни сейчас...

Итак, мы оказались в Москве в самое тревожное время. Немцы стремительно наступают. Усердно распускаются слухи, что на советскую территорию забросили много шпионов и диверсантов из перевербованных наших военнопленных. У подъездов круглосуточные дежурства жильцов. А я с восхищением смотрю, как московские мальчики 12 – 14 лет наравне со взрослыми дежурят на крышах домов, хватая специальными щипцами очень редкие фугасные бомбы и бросают их в бочки с водой. Они для меня настоящие герои.

Наконец, друзья тети Арусь помогли с билетами, и мы вернулись в Тбилиси. Теперь я сам чуть ли не герой среди сверстников, с восторгом рассказываю все, что видел и наверняка что-то привираю. Воображение у меня уже тогда было богатое.

Мне 7 лет исполнится в декабре, а родственники и соседи уговаривают маму отдать меня в школу уже в этом году, ведь я знаю наизусть многие стихотворения Сергея Михалкова, Корнея Чуковского и др., пытаюсь сам плести рифмы и почти умею читать. Соседи за мою кудрявую голову и смышленость прозвали Пушкиным, что мне почему-то совсем не нравилось, и чтобы избавиться от этого прозвища, я всеми силами боролся с кудрями, намочив волосы, туго перевязывал их полотенцем, чтобы как-то распрямить непослушные кудри. К счастью, не помогло.

Мама решила, что мне желательно еще хоть немного подрасти и в школу меня отдали даже не в следующем, а только в 1943. Я учился в русской мужской школе (тогда обучение было раздельным) № 21. С одноклассниками я сначала конфликтовал. Поначалу меня дразнили: «Мальчик с пальчик!», чем приводили в бешенство, и я бросался в драку с мальчишками, которые были намного крупнее меня. Но после того, как нашу школу перевели в другое более просторное здание на Плехановском проспекте и наш класс разделили, мои враги, оставшиеся в одном классе со мной, стали моими самыми близкими друзьями и побратимами по сей день. Правда, «иных уж нет, а те далече», но те, кто остались, верны кавказской традиции святой мужской дружбы, и никакие разлуки ее разрушить не могут. Жора Гордезиани, Отари Цихисели, Миша Сванизде, Вова Акопов, Макусик (Марк) Кофман, Алик Дионисиади − вот наша сплоченная интернациональная компания, где «один за всех и все за одного». Тогда мы даже не задавались вопросом, кто какой национальности.

Вова Акопов единственный из нас был круглым отличником. Гордость нашего физика (как и мой брат), ставший потом одним из учеников академика Ландау, был нашей палочкой-выручалочкой на контрольных по математике. Он молниеносно решал все варианты заданий и давал нам списать. У Миши Сванидзе отец был гаишник. Хорошо запомнился его мотоцикл с коляской, который мы катали по их крохотному дворику и огромную бочку соленых огурцов, которая стояла прямо во дворе. Мы частенько после школы заходили всей нашей компанией полакомиться огурчиками. В это голодное время каждый из нас готов был поделиться с другом последним куском хлеба.

Мы часто убегали с уроков почти всем классом, чтобы побродить по окрестным горам, по Комсомольской аллее, зоопарку. Наши так называемые «шатало» были тщательно спланированы, организационно подготовлены и как правило совпадали с контрольными работами. Штрейкбрехеры жестоко наказывались «темными». Это когда на предателя набрасывают пальто чтоб не видел кто его лупит. Бесцельно бродя по улицам древнего города, вечно попадали в какие-то переплеты, кого-то догоняли, от кого-то убегали, жестоко дрались с другими мальчишками, иногда задирали прохожих, в основном это были люди интеллигентного вида, «в шляпе и в очках». Советские фильмы создали у нас тогда стойкий образ «гнилого» интеллигента – или дезертира, или шпиона, или предателя.

Палачи, лишившие нас отца и бабушки, взялись за наше «образование» и «воспитание» в лучших традициях янычарства. Оказалось, что самыми родными нам людьми были гениальный дедушка Ленин, «отец всех народов» Сталин, конечно же великий Берия (его в Грузии обожествляли) и другие. Их именами начинались и кончались все школьные мероприятия, с их портретами мы ходили на все праздничные демонстрации. Мы буквально бредили любовью к ним и преданностью. Мечтали только об одном: поскорее вырасти, устроить мировую революцию, чтобы освободить стонущий под гнетом буржуев трудовой народ. Нам внушали, что мы самые свободные, самые счастливые дети мира. «Спасибо Великому Сталину за наше счастливое детство!» – вот главный лозунг нашего детства.

«Промывкой» мозгов занималась и школа, и литература, и кинематограф, они формировали и уродовали наше еще не устоявшееся сознание. Трудно было что-то противопоставить этой массированной пропаганде, да и некому. Элиту страны почти всю уже истребили или нейтрализовали в ГУЛАГе или на войне. Те, что уцелели и понимают, что происходит даже пикнуть не смеют слова правды.

И, тем не менее, я с благодарностью вспоминаю некоторых наших учителей, которые вынуждены были говорить «правильные» лозунги, но вместе с тем пытались сохранять внутреннее достоинство и душевную теплоту.

Никогда не забуду свою первую учительницу еще старой формации, добрейшей души Анну Валериановну, которая водила меня к себе домой заниматься и заодно подкармливала, как могла. Бедной старушке я доставлял немало хлопот, а она, жалуясь на меня маме, неизменно приговаривала «Милая моя, дорогая моя, Вы только его не бейте, пожалуйста. Он у вас такой хороший, такой хороший!».

Был у нас уже в старших классах физик Шапошников Владимир Борисович – светлый образец русского офицера-подводника. Наверное, его отмобилизовали по состоянию здоровья. Всегда в мундире хоть и без погон подтянутый, строгий, но доброжелательный, он сумел привить любовь к физике и воспитать немало ученых. Среди них и мой старший брат Лазарь, и его ближайший друг Фома Шрайбман, и Вова Акопов.

Были и другие «учителя», которые за удовлетворительную оценку вымогали из имущих родителей шалопаев, дрова, керосин, продукты питания, не брезгуя ничем.

Мое детство, несмотря на некоторые радостные воспоминания, было очень тяжелым. В разгар войны мы с Лазиком заболели брюшным тифом, а Лазик потом еще и туберкулезом брюшины. Нужно было хорошее питание, но где его взять? Мамин брат, дядя Саша, сам ожидавший в любой момент ареста, приезжал по ночам к нам или присылал своего шофера и привозил то виноградный сок, то хлеб, то муку – все, что мог. Помню, что машину всегда останавливали не у нашего дома, чтобы не привлекать внимание чужих глаз. Заходили в квартиру через закрытый в обычные дни свой отдельный подъезд который вел только в нашу переднюю комнату.

Никогда не забуду тетю Катю из украинских староверов. Она разносила своим клиентам молоко и всегда одну кружку оставляла нам. Мама отмечала каждую выпитую кружку молока палочкой на обоях, и длинные ряды этих палочек свидетельствовали, что мама, в отличие от тети Кати, не теряет надежды расплатиться с ней когда-нибудь. И, действительно, мы смогли это сделать, когда отец вернулся из лагеря и устроился на работу. Мама разливала это молоко на три граненых стакана, крошила туда похожий на замазку черный хлеб, который мы получали по карточкам, и выцветшими от слез голодными глазами смотрела, как мы едим. Однажды у Лазика украли хлебные карточки всей семьи, мама чуть не сошла с ума.

Не забывали нас и рабочие греки из строительной артели, которую возглавлял отец. Они привозили нам то муку, то крупу, то кукурузу. Несколько раз летом меня брали в деревни Джиграшен и Акбулах. Это было блаженство. Парное молоко прямо из-под огромной буйволицы, глазунья, плавающая в кипящем сливочном масле, сушеная дикая груша, яблоки, кизил, орехи. Папины друзья-греки почти не знали русского, а я понтийского, но все прекрасно понимали друг друга.

Помню, что и мама и мы − дети очень стыдились своей нужды, она была для нас унизительной. Когда мы приходили к кому-либо из друзей моих родителей, нас сразу старались накормить, а мы с жаром утверждали, что только что встали из-за стола. У мамы не было никакой специальности, она не работала, да и не могла бы работать с тремя малыми детьми. Знакомый нашей соседки влиятельный делец из грузинских евреев Хазар, светлая ему память, записал маму в клуб служебного собаководства (!), где мы иногда получали просо или другую выбракованную из общепита крупу, нередко изобилующую мышиным пометом. Потом нашел нам надомную работу – надо было из проволоки делать крючки и петли для солдатских шинелей. Через час такой работы наши нежные ручки покрывались кровяными волдырями, а мы обертывали их тряпками и продолжали работать. Эта работа давала нам хоть какие-то деньги, поэтому мы относились к ней не по детски ответственно. Ведь и за те крохи хлеба, что мы получали по карточкам, тоже надо было платить деньги.

На всю жизнь мы сохранили память о добрых людях моего родного города, которые

делили с нами последний кусок. В последующей жизни мы всегда старались быть

похожими на них, также чувствуя чужую боль и чужую беду.

Помню несчастную красавицу, парализованную и глухонемую девочку-курдянку

Бадл-мундж, что попрошайничала в нашем районе. Она была, как и я, лет семи

восьми. Каким же счастливым я себя ощущал когда мне предоставлялась возможность

сунуть ей в котомку что либо съестное, выкроенное из своего более чем скудного

рациона.

Болезнь надолго приковала Лазика к постели, и он, в отличие от своих младших братьев, пристрастился к чтению, да так, что мама отбирала у него книги и прятала. Он мог часами нам пересказывать перечитанные по многу раз книги Джека Лондона, Жюля Верна, Виктора Гюго, Фенимора Купера. Делал это живо, эмоционально, красочно. Мы с Димой, хотя и были большие озорники и непоседы, слушали его, забыв о голоде и проказах. Дразнили его «Дырявый философ», но очень уважали за явное превосходство над нами. Лазик наизусть знал целые главы из «Демона», «Мцыри», «Евгения Онегина», стихи грузинских и армянских поэтов. Очень любил Байрона и Гете. Эту страсть к литературе он сохранил на всю жизнь. Помню его бурные слезы, переходящие в истерику, когда мать, чтобы мы не простудились от холода, топила «буржуйку» книгами уникальной библиотеки отца. Я только помню, что эти книги были на разных языках и имели добротные, тисненые золотом переплеты. Немало книг было и на русском языке, среди них специальная литература по строительству и архитектуре, поэзия и проза. Отец словно чувствовал возможность гибели библиотеки. Он умолял из ссылки о том, чтобы продавали все, лишь бы дети не голодали, но библиотеку сохранили. Увы! Его письмо сильно опоздало.

Если зимними вечерами благодаря Лазику мы окунались в романтическую классику ΧΙΧ века, то летом нас целиком поглощала улица, где процветала преступность. Надо сказать, что военные годы в Тбилиси были лихие. Кто промышлял спекуляцией, кто разбоем, кто мелкими карманными кражами. Азартные игры в кости, драки, поножовщина и стрельба были обычным делом в подворотнях наших окраинных улочек. Бандиты проигрывали родных сестер, родителей. Особенно велика была преступность среди курдов, их не брали в армию, не высылали, а свою отчаянную воинственность и смелость они реализовывали занимаясь бандитизмом. Часто устраивали поножовщину на спор, при этом нередко в непосредственной близости от нашего дома, прямо за железнодорожной насыпью. В лучшем случае обходилось ножевыми ранениями, в худшем труп оставался на месте, а все остальные участники драки разбегались. Все это происходило на наших глазах. Бандитизмом занималась даже «золотая молодежь», дети видных людей. Играли даже на собственную жизнь. Мы дети восхищались бесстрашием этих головорезов. Слово «Свой», тбилисский синоним российского слова «Блатной» звучало гордо.

Диву даюсь, как при таком разгуле преступности, я не стал вором. Видимо,

все-таки − гены. Но не только. Главная заслуга в этом принадлежит моему

ближайшему окружению − семье, родственникам и соседям, которых я всегда

вспоминаю с огромной любовью и благодарностью.

Такой контраст. В доме интеллигентнейшие родственники, соседи, а рядом в

подворотне бандиты играют в ножи и «зари» (это костяшки от нард). Играют «по

крупному». А в подвале другого соседнего дома великовозрастный дебил Самвел

который по два года сидит в каждом классе демонстрирует оболтусам, что помладше

него «фокусы» с ананизмом. Вот такая среда меня и формировала.

Наш дом, как и все соседние, был буквально врыт в гору, и окна на улицу имели только фасадные квартиры. Остальные квартиры выходили застекленными балконами во внутренний двор. Наша квартира имела окна на обе стороны. За исключением зимних месяцев, вся жизнь протекала на балконах, которые были в непосредственной близи друг от друга, поскольку разделявший их двор был крохотным и всегда очень шумным от гвалта нашей детворы. Можно сказать, что это была одна огромная коммуналка. Жили очень дружно. Если и случались какие-то дрязги, то они быстро гасились. Всё-таки южане люди очень теплые по своей природе хоть и очень вспыльчивы и горячи.

Одну из комнат в нашей коммуналке занимала семья бывшей сельской учительницы тети Вартуш. Именно она осталась для меня на всю жизнь образцом интеллигентности и оказала на нас с Лазиком огромное влияние. Она много рассказывала о «прошлой жизни». Будучи барышней довольно состоятельных родителей, пошла «в народ», учила сельских детишек. Именно она привила Лазику страсть к чтению. У тети Вартуш был сын Лева, профессиональный танцор народных танцев Кавказа, и дочка Жанна, лет на 10 старше меня. С Жанной я дружил или скорее находился под ее опекой. Она обожала петь и пристрастила меня к народным и популярным песням и даже ариям из опер, я старательно записывал слова песен, но пел только когда был один. Влияние на меня Жанны было настолько велико, что под ее руководством я освоил совсем не мальчишеские занятия – научился готовить, кроить, шить, вязать крючком и даже вышивать крестиком.

В соседней с нами комнате жила одна древняя старуха, в молодости звезда сцены − Александра Владимировна, но ее все за глаза звали просто Бебера, т.е. «старуха» по-грузински. Обитатели дома очень уважали ее и делились с ней душевным теплом. Как говорят взрослые особые отношения у нее были с моей бабушкой Виргинией, поскольку она была единственным человеком в доме, в общении с которым у бабушки не было языкового барьера. Обе прилично знали французский язык.

После смерти Беберы, в ее комнатку поселили жену и дочь офицера, погибшего в первый год войны. Тетя Тамара, в противоположность тете Вартуш и моей маме, была пышная светловолосая красавица с голубыми глазами. Ее дочь, Нелька, моя ровесница, тоже небольшого роста, тоже кудрявая, но не черная, как смоль, а рыжеватая. У Нели была еще двоюродная сестра Додо, круглая сирота. Её отца расстреляли, а мать и старшая сестра медленно увядали буквально на наших глазах и умерли от чахотки. Тетя Тамара взяла сироту к себе и растила вместе с Нелькой. Мы со своими соседями по квартире стали почти одной семьей. Все радости, печали, горести, праздники – все на всех. Да, трудно жить Тбилисцу в Москве, где с соседями по лестничной площадке только «Здрасте» и «До свидания». Эх, Тбилиси, Тбилиси... Это была целая цивилизация.

Среди наших соседей по дому три семьи были тесно связаны с Театром оперы и

балета имени Палиашвили. Нас с самого детства водили туда и прививали любовь к

искусству. Сын тети Вартуш Лева профессиональный танцор, достал мне где-то

черкеску с муляжным кинжалом и учил там танцевать лезгинку и другие национальные

танцы. У меня это получалось очень неплохо.

В этом же театре я впервые встретился с Одисеем Ахилесовичем Димитриади, который

представился мне другом моего отца. Для меня его слова ничего не значили, так

как я своего отца уже и не помнил, но этого дядю я хорошо запомнил

Одно время театр меня так захватил, что я даже ставил спектакли, в которых чаще всего был единственным актером. Смотреть сбегалась детвора со всей округи. Ребятня заливалась смехом, а дядя Хазар, наш благодетель и подпольный «миллионер» тех времен, лез в свой карман и наполовину отрубленными в молодости за воровство пальцами вытаскивал нам в награду несколько красненьких 30-рублевых купюр. На них можно было купить у бродячих торговцев несколько душистых персиков, груш или яблок.

В конце войны мы, дети нашего двора, прямо под своими окнами посадили несколько белых акаций и сделали их именными. Каждый ухаживал за своим деревом. Я до сих пор помню сладковатый вкус весенних цветков и осенних рожков этих огромных деревьев нашего города, которыми мы лакомились в голодные военные годы и теперь ждали, когда же вырастут, зацветут и начнут плодоносить и наши саженцы. Они уже без нас выросли, десятки раз отцвели и отплодоносили, состарились и умерли почти все. Говорят, что одна еще цветет, доживает свой век, хотя и многие крупные ветки её уже давно высохли и отломались от старости. Наверное, моя. Я остался единственный из той оравы голодранцев нашего двора.

Город был переполнен беженцами из оккупированной части страны и раненными фронтовиками. Между фронтовиками, нервы которых были на пределе, и милиционерами часто случались потасовки, порою доходившие до перестрелок. Мы, пацаны, всегда были на стороне фронтовиков, а милиционеров презирали. В основном это были откупившиеся от призыва родственники влиятельных персон. За мелкое взяточничество их называли «кусочниками». Мы преклонялись перед солдатами и особенно матросами, подражали им и стыдились, что наш папа не воюет, а находится в заключении как «враг народа». Много было и дезертиров, которых быстро вылавливали и при сопротивлении тут же случалось расстреливали. Рынок, который был недалеко от железнодорожного вокзала, до сих пор зовут «дезертирским».

Атмосфера военного времени накладывала свой отпечаток на нашу мальчишескую жизнь. Мы устраивали бесконечные игры в войну: штабы, боеприпасы, вырезанные из дерева ружья и пистолеты, сабли сделанные из обручей бочек, бои, в которых порой случались серьезные травмы. Мы, мальчишки, и в обычной, повседневной жизни, были всегда при оружии, и это уже были не игрушечные деревянные пистолеты, а вполне себе серьезные самодельные ножи или, как было принято у шпаны, носили «писку» − половинка лезвия от безопасной бритвы. Первые ножи мы делали из больших гвоздей. Клали их на железнодорожные рельсы, ждали, когда по ним пройдет поезд, затем затачивали на булыжниках и приспосабливали какую-нибудь ручку. Но пределом наших мечтаний был финский нож. Однажды играя у соседа, увидел у него финку и стащил ее. Мама, когда узнала, отобрала ее, вернула соседу, а мне наклеила на спину надпись «вор» и выгнала во двор. Долго она не могла мне простить это воровство. Мама как могла старалась нейтрализовать влияние улицы ,но это было нелегко. Силы были неравны. Помню, когда в самые тяжелые голодные годы нашел на улице деньги и принес домой, мама меня отчитала и отправила обратно, чтобы положил туда, откуда взял.

Тем временем страшные сводки Совинформбюро, сообщающие, что фашисты все ближе и ближе, сменились на более спокойные. Положение на фронте стало улучшаться, но похоронки все шли и шли. Душераздирающие вопли доносятся то из одного, то из другого дома. Помню, что творилось в городе, когда немцы уничтожили под Керчью огромное количество армян. А на Кавказе смерть одного человека – это трагедия для всего рода. Сдерживать эмоции кавказским людям не дано природой.

Но война закончилась, и жизнь начала как-то налаживаться, появились первые коммерческие магазины «Особторги», которые народ тут же окрестил «Нюхторгами» за невозможно высокие цены. Я часто после школы задерживался у витрины, разглядывая огромный каравай белого хлеба, пирожные Наполеон, трубочки с кремом и прочие сладости, которые я видел до этого только на картинках подшивки старых журналов «Чиж». Я эту подшивку очень любил разглядывать в том числе и за «вкусные» картинки.

Весной 1948 года во двор нашего дома вошел невысокий, сморщенный человек, с выражением какой-то вины в глазах, без зубов, в байковом костюме мышиного цвета и с фанерным чемоданчиком в руке. Я сидел в тот момент на ступеньках нашего застекленного балкона где был вход в наши комнаты. Он медленно подошел ко мне и прошепелявил, глядя на меня выцветшими глазами:

- Как тебя зовут?

- Алик, − ответил я, с любопытством разглядывая незнакомца и удивляясь его ярко выраженному некавказскому акценту.

- А кто я, ты знаешь?

- Нет

- Я твой папа, − закончил он с уже мокрыми глазами и хотел обнять меня. А я вскочил, как ошпаренный, и убежал к соседке тете Тамаре. Взволнованный, я сначала смеялся, передразнивая шепелявую речь странного незнакомца, а когда узнал, что он действительно мой отец, громко разрыдался. Вот этот беззубый человек никак не соответствовал тому образу, который сложился по рассказам родственников и друзей отца. Нам рассказывали о его деловой хватке, говорили, что он мог даже из камня выжимать деньги. Человек вулканической энергии, почти Геракл.

И действительно, очень быстро я почувствовал твердость характера отца. Не могу сказать, что полюбил, поскольку побаивался, но зауважал. Он мог и пощечину залепить, но страшнее всего был взгляд его обесцвеченных на Севере выпученных глаз. Не сразу мы привыкли к человеку, который был нашим отцом. В отличие от матери он всегда был с нами строг и требователен к нашей учебе. Для нас это было непривычно. Бедной маме нечего нам было дать, кроме ласки, и мы без отца довольно-таки прилично разболтались, особенно я и младший брат.

Воспитательные методы отца быстро дали свои результаты: резко сократилось мое пребывание на улице, я взялся за учебу и стал приносить хорошие оценки. У Лазика вообще не было проблем с привыканием к отцу, его нам с Димкой всегда ставили в пример. Лишь на младшего своего сына, Диму, отец никак не мог найти управу. Димка признавал только бабушку Эгроп и ее добрейшего мужа Сергея Карповича. Характером он пошел в маминого брата Левона: очень сильный, непокорный, взрывной. Отцу никак не удавалось наладить с ним контакт, и он долго оставался для Димы чужим дядей.

С возвращением отца жизнь понемногу стала налаживаться. Отец сразу устроился на работу по своей специальности − прорабом в ту же строительную артель Ахалшени, в которой работал до ареста. Мы, наконец узнали, что такое сытость, немного приоделись, даже рассчитались с тетей Катей, которая якобы в кредит носила нам спасительное молоко. Мне много встречалось в жизни хороших и добрых людей, но эта безграмотная деревенская украинка на всю жизнь оставила в моей душе добрые всходы и чувства благодарности. Светлая ей память.

Недолго продлилось наше семейное счастье. 18 апреля 1949 года под вечер к нам зашел один священник и принес маме крохотную записку с едва разборчивым адресом и одним единственны словом «Арестован». Мама едва не потеряла сознание.

Священник рассказал, что он ехал в пригородном поезде, когда на одной из станций к нему подсели трое мужчин примерно одного возраста, один из которых был арестованный отец. Когда ему разрешили зайти в туалет, он написал на крохотном листке старым зековским способом − горелыми спичками − свой адрес и одно роковое слово. Улучив момент, когда один из охранников тоже пошел в туалет, а второй отвлекся, «выронил» записку на глазах священника, тот ее подобрал и принес нам.

Помню длинные очереди к тюремному окошечку для передач и страшные вести из маленьких зарешеченных окон, выходивших на улицу, о возобновившихся в тюрьме расстрелах, помню заплаканные лица посетителей, а временами всплески душераздирающих рыданий.

Время от времени мимо нашего дома проезжали конные подводы, заполненные трупами, кое-как прикрытыми рогожкой. Врезались в память босые ноги, торчащие из-под тряпья. Они мне потом долго и часто снились по ночам. Но только много лет спустя, работая в московском отделении Мемориала и читая документы той поры, я понял, что это были трупы не только умерших в госпиталях , но и расстрелянных людей.

Обезумевшая от горя мама пошла просить заступничества к матери одного из ближайших подручных Берия – Бахшо (Богдана) Кобулова, семью которого знала с детских лет, а сам Кобулов в юности дружил с ее братьями. Более того, его буквально спас один из братьев мамы – Левон. Он в свое время спрятал Кобулова от захвативших власть в Грузии меньшевиков в подвале дома Арутюновых на Цициановской улице.

Мать Кобулова выслушала просительницу на верхней площадке лестницы парадного подъезда, не спустившись к маме и не пригласив ее подняться, и сказала: «На днях одна несчастная женщина на коленках поднялась ко мне по лестнице, целовала мне ноги, прося помочь, но я не уверена, что смогу ей помочь». Мама ответила: «Тогда я не последую ее примеру. Если Бог есть, он все видит, все слышит и может быть поможет». Не пройдет и 5 лет как Кобулова расстреляют вместе с Берией, а всю его семью вышлют в ту самую Сибирь, путь в которую был тогда уготован нам.

Что делается с людьми, когда они получают власть? Как нормальные люди становятся палачами? Ведь был же Кобулов, наверное, когда-то нормальным человеком, если мама всегда утверждала, что она помнит его как хорошего, доброго парня...

А нам и на этот раз «повезло»: отца не расстреляли, а сослали на бессрочное поселение в Восточную Сибирь. Так судьба уже в который раз круто изменила нашу жизнь. Начался новый ее этап под названием «Сибирская ссылка»...

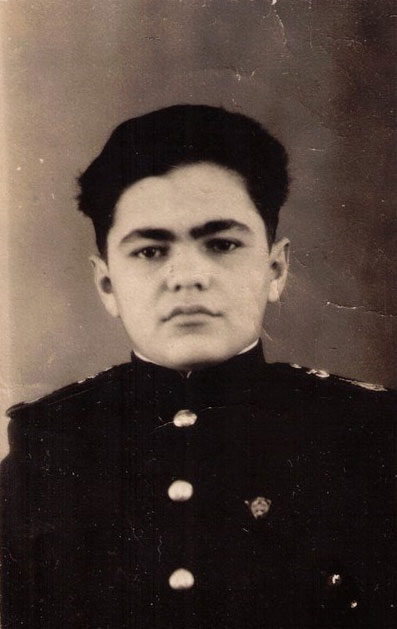

Дионисиади Николай в ссылке пос Заводовка Красноярский край 1949.jpg

Отца арестовали в апреле 1949 г. и только в августе объявили приговор – бессрочная ссылка на поселение в Сибирь за шпионаж. Еще два с лишним месяца ожидания, и в ноябре его отправляют в Красноярский край, в поселок Заводовка.

Тем временем в Грузии начались массовые выселения целых народов и, в частности, греков. Не обошла эта участь и семью очень близких друзей нашей семьи Онуфриади. Сотни семей в одну ночь, практически без вещей и почти без продуктов, грузили в товарные вагоны и увозили в неизвестном направлении. Некоторые не доживали до пунктов назначения. Переселяли людей в основном в голые необжитые степи Казахстана. Много погибло там людей, умирали от несносной жары, от укусов змей и скорпионов, от голода, от инфекций.