Бела Ирани: «Потеряв всякую самостоятельность, свободу, имя, я, в конце концов, стал простым номером О-159… презренным рабом

В предисловии я хотел бы сперва представиться и рассказать, как я попал из

Средней Европы, Будапешта, в Заполярье, к устью реки Енисея.

В предисловии я хотел бы сперва представиться и рассказать, как я попал из

Средней Европы, Будапешта, в Заполярье, к устью реки Енисея.

Меня зовут Бела Ирани, по профессии я врач. Живу в Швейцарии, в городе Гриндельвальд, в Бернских Альпах, где у меня раньше был свой собственный врачебный кабинет. Я работал домашним врачом населения, но в основном занимался спортивной травматологией. В 1995 году я передал этот кабинет своему наследнику. Медицинское образование я получил в Будапеште в 1956 году, а диплом по медицине — в Бернском университете. Моя жена, урожденная швейцарка, родилась в городе Берн, по профессии физиотерапевт. У нас трое детей и четверо внуков. Каждый взрослый член нашей семьи многоязычен, но красивый венгерский язык также не забывают и говорят на нем, как на своем родном языке — бернском диалекте.

Будучи студентом юридического факультета, я добровольно вступил в венгерскую армию, когда фронт докатился до Карпатских гор. В январе 1945 года у местечка Фюлека, Северная Венгрия, я попал в плен к Советской Армии, откуда сбежал и вернулся в Будапешт, к своим родителям. Я был арестован, вероятно, по доносу, и осужден военным трибуналом Советской Армии по статье 58-й за шпионаж на 10 лет. В ноябре 1955 года я был освобожден из лагерей ГУЛАГа. Потом я продолжил свое обучение в университете, но не на юридическом факультете, а уже на медицинском. Осенью 1956 года я участвовал в восстании против советской власти. После того как органы Венгерской государственной службы безопасности разыскали меня на квартире моих родителей, мне удалось сбежать от них в Швейцарию, где я и проживаю по сей день.

Я убежден, что тот факт, что я остался в живых, — это вовсе не моя заслуга, а

воля Господа Бога, который не позволил мне погибнуть там, где погибли мои

товарищи.

Я убежден, что тот факт, что я остался в живых, — это вовсе не моя заслуга, а

воля Господа Бога, который не позволил мне погибнуть там, где погибли мои

товарищи.

По моему мнению, бывший Советский Союз — это не сама Россия в целом, русский народ не был создателем его, а скорее жертвой коммунистической идеологии и ужасной советской системы. На мой взгляд, русская культура — это вовсе не советская культура, так как творчество Чайковского, Рублева, Толстого, Пушкина или того же Достоевского является сокровищем всемирной культуры и не имеет ничего общего с деятельностью Центрального Комитета Компартии, и только единственным историческим фактом является то, что Сталин говорил по-русски с грузинским акцентом.

Главная тема моих воспоминаний — это ГУЛАГ. Но что скрывается под этим словом? Коммунистическая пропаганда так основательно искоренила это понятие из сознания сегодняшнего общества, что, по моему мнению, целесообразно с самого начала объяснить, что это означает на основе данных Международного общества прав человека (МОПЧ). В 1999 году русская секция этого общества издала в Москве основательное специальное исследование, построенное на точных данных, под заглавием «ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои». ГУЛАГ описан в трудах А.И.Солженицына и означает Главное управление лагерей. Учредительный документ этой организации был издан в 1918 году по решению Совета Народных Комиссаров о красном терроре.

После оглашения приговора осужденных отправляли строго под конвоем к месту

отбывания их наказания, предписанного судом. Это было многонедельное

мучительное скитание в товарных вагонах через огромное пространство Советского

Союза. Перевоз заключенных назывался этапом. Это был один из самых страшных

ужасов и страданий, которые мне пришлось пережить в гулаговских обстоятельствах.

По неизвестным для меня причинам центральное учреждение не оставляло заключенных

долгое время на одном месте. Частые перегруппировки пугали заключенных своей

постоянной неизвестностью, сеяли панические слухи и имели большое влияние на их

повседневное настроение. Когда, куда и сколько человек — мы наперед никогда не

знали, а узнавали об этом только в день отправки этапа. Нас вызывали по именному

списку по одному. Потом мы шли со своими вещами к воротам лагеря. Там офицер,

ответственный за отправку людей, проверял и уточнял каждого по документам. Нас

определяли по вагонам по 60-80 человек. Здесь принимающий нас офицер проверял

всех еще раз по имени и по статье приговора. Много недоразумений возникало у

заключенных с нерусскими фамилиями, и поэтому проверка затягивалась иногда

надолго. Все это время весь этап ожидал развязку, сидя на земле на морозе, а

летом — под дождем. После этого следовала проверка этапа по численности. Мы

должны были по пятеркам перешагивать через ворота лагеря. Если солдат вел

неточно счет пятерок, написанных на доске (тогда была нехватка бумаги), то это

означало большие трудности, а именно все начиналось сначала до тех пор, пока не

совпадал счет пятерок, а также счет заключенных в вагоне.

После оглашения приговора осужденных отправляли строго под конвоем к месту

отбывания их наказания, предписанного судом. Это было многонедельное

мучительное скитание в товарных вагонах через огромное пространство Советского

Союза. Перевоз заключенных назывался этапом. Это был один из самых страшных

ужасов и страданий, которые мне пришлось пережить в гулаговских обстоятельствах.

По неизвестным для меня причинам центральное учреждение не оставляло заключенных

долгое время на одном месте. Частые перегруппировки пугали заключенных своей

постоянной неизвестностью, сеяли панические слухи и имели большое влияние на их

повседневное настроение. Когда, куда и сколько человек — мы наперед никогда не

знали, а узнавали об этом только в день отправки этапа. Нас вызывали по именному

списку по одному. Потом мы шли со своими вещами к воротам лагеря. Там офицер,

ответственный за отправку людей, проверял и уточнял каждого по документам. Нас

определяли по вагонам по 60-80 человек. Здесь принимающий нас офицер проверял

всех еще раз по имени и по статье приговора. Много недоразумений возникало у

заключенных с нерусскими фамилиями, и поэтому проверка затягивалась иногда

надолго. Все это время весь этап ожидал развязку, сидя на земле на морозе, а

летом — под дождем. После этого следовала проверка этапа по численности. Мы

должны были по пятеркам перешагивать через ворота лагеря. Если солдат вел

неточно счет пятерок, написанных на доске (тогда была нехватка бумаги), то это

означало большие трудности, а именно все начиналось сначала до тех пор, пока не

совпадал счет пятерок, а также счет заключенных в вагоне.

Для продолжительной поездки в товарных вагонах сколачивали дощатые нары в два или три этажа и только дверную часть вагона оставляли свободной. В полу вагона вырезали дыру для нужд человека, возле которой стояла бочка с водой. В зимнее время года посреди вагона стояла маленькая печка-буржуйка, но много тепла от нее не исходило. Наши шапки часто примерзали к заледенелой стенке вагона. Когда поезд останавливался на какой-либо станции, конвоиры подходили к вагонам эшелона и большими деревянными молотами били в стены вагона, проверяя, не расшатали ли заключенные доски для побега.

В вагоны заталкивали 60-120 человек на нары, где можно было только лежать, но не стоять и сидеть. Из-за ужасной тесноты можно было лежать на голых досках только лишь боком и по команде переворачиваться на другой бок. Хочу иронически заметить: хорошо, что нары были сколочены из мягкого дерева. Пищевой паек мы получали на трехдневную поездку. Это были сухари, соленая мелкая рыба, а иногда и сахарный песок. Тем, у кого отбирали хлеб или кто не экономил его, приходилось голодать, если вообще удавалось остаться в живых. Если поездка была долгой, один раз в день нам выдавали горячий суп и хлебный паек. Если где-то по пути поезд останавливался, тогда была возможность сделать запасы хлеба.

В среде заключенных уголовные элементы были господами положения. Они занимали в вагонах самые удобные места, силой отнимали лучшую одежду у политических заключенных, которую они меняли при помощи конвоиров на съестное или табак. Я сам однажды видел, как эти бандиты простым гвоздем вырвали золотую коронку зуба у одного нашего товарища. В пересыльном лагере мы еще больше страдали от террора блатных. Случалось, что опытные жулики заключали сделку с наивным новичком из заключенных. Они сахарный паек получали на двоих, а на другой день обещали то же новичку. А потом блатные со смехом съедали обещанный паек сахару.

Когда мы приезжали в новый лагерь, перед воротами обязательно задерживались, тогда перед дезинсекцией мы заводили странную игру между собой: соревнование на двадцать одно очко. Только мы играли не в карты, а считали вшей. Игроки вытягивали рукой из подмышки вшей и бросали их на землю. Кто раньше всех собрал двадцать одну вшу, тот и выиграл. Вшей было много, поэтому не было необходимости прекращать игру.

Меня перевезли из Будапешта в г.Шопронкехида, как перевозили арестованных, со связанными сзади проволокой руками, чтобы исключить попытку к побегу. Оттуда меня увезли в пересылку в г.Львов, а через несколько недель в окрестности г.Донбасса, на станцию Ясыноватая, которая находилась недалеко от г.Сталино (ныне — Донецк), в лагерь каменного карьера.

В этом лагере я за несколько месяцев совершенно ослабел и похудел на 46 килограммов. Это происходило не только со мной, но и с другими заключенными. Нас, дистрофиков, всех вместе отправили в Карелию, в Медвежьегорск, на берег озера Онежского, нас там подкормили в больничном лагере до такой степени, что мы стали работоспособными. Там я начал немного хитрить, с помощью знаний латинского языка я стал помощником санитара. Затем, освоив азы медицинских знаний, я стал медбратом в больнице.

Как только я немного окреп, меня отправили на транспорте далеко на восток. Мы ехали на поезде до Красноярска приблизительно две недели. (Я очень сожалею, что у меня не было возможности посетить в Красноярске могилу венгерского поэта Геза Дени). Из Красноярска нас повезли дальше на барже по реке Енисей. Потом из порта Дудинка мы ехали дальше на поезде до Норильска.

Я провел ровно шесть лет в лагере Кайеркан, вблизи Норильска. Это было 2-е лагерное отделение Горлага (Кайеркан — тунгусское слово, которое означает «горящий камень»).

В основном я работал в качестве помощника фельдшера и аптекаря в санчасти: в амбулаторной и больничной палатах, где находилось несколько коек. Затем меня зачислили в бригаду электриков в каменноугольную шахту.

В 1954 году меня отправили обратно в Красноярск. Оттуда наш путь следовал по железной дороге Тайшет—Братск к станции Вихоревка. В 1955 году меня повезли сначала в пересылку Решоты, потом — Свердловска. Осенью сюда привозили только венгерских подданных, а затем нас отправили в Венгрию.

По пути наш поезд сделал остановку на два дня в Москве, на одном из пригородных вокзалов, где одна венгерско-русская комиссия оказала нам честь, посетив нас. Говорили, что товарищ Мюнних, который в то время был послом Венгрии в Москве, сам приехал к нам, чтобы посмотреть на этих «фашистов», как нас тогда называли. В своей речи он предостерег нас заниматься политикой, уверял нас, что рабоче-крестьянское правительство простит нам все наши грехи, если мы будем вести себя хорошо и усердно строить социализм, каждый по своей специальности. Но все случилось не так, как пообещал нам товарищ Мюнних. Многих из нас из приемного лагеря Ниредьхаза отправили прямо в тюрьму Ясбереня. Я предполагаю, что он не слишком удивился, когда узнал об этом.

Из Москвы мы ехали, уже удобно расположившись в товарных вагонах, и могли наблюдать пейзаж через открытую дверь. Мы видели запущенные колхозы, ветхие жилые дома, кое-где покрытые ржавчиной, привезенные из западных стран машины и оборудование для заводов.

В пограничном городке, на станции Чоп, нам пришлось ждать два дня. Мы раздали

все скудное оснащение вагона (посуду, печурку и остатки съестного запаса)

местным венгерским жителям, которые толпились вокруг нас. Потом венгерские

охранники закрыли нас и поставили в каждом вагоне часового с автоматом в руках.

Неужели они боялись, что некоторые из нас захотят вернуться в лагеря ГУЛАГа?

Такое обращение вызвало у нас большое удивление и огорчение. Вот мы и приехали

домой! Ракоши встретил нас вот таким образом...

В пограничном городке, на станции Чоп, нам пришлось ждать два дня. Мы раздали

все скудное оснащение вагона (посуду, печурку и остатки съестного запаса)

местным венгерским жителям, которые толпились вокруг нас. Потом венгерские

охранники закрыли нас и поставили в каждом вагоне часового с автоматом в руках.

Неужели они боялись, что некоторые из нас захотят вернуться в лагеря ГУЛАГа?

Такое обращение вызвало у нас большое удивление и огорчение. Вот мы и приехали

домой! Ракоши встретил нас вот таким образом...

Десять дней нас держали в казарме Ниредьхаза. Только лишь 25 ноября 1955 года я смог вернуться в Будапешт, к своим родителям, которые меня уже ожидали, так как я известил их о своем приезде.

До 25 ноября 1955 года я проехал в целом 27 000 километров (Будапешт—Советский Союз—Будапешт) — конечно же, не по своей воле, но совершенно бесплатно и без паспорта. Я прошел такую школу, какую бы не смог дать ни один университет мира.

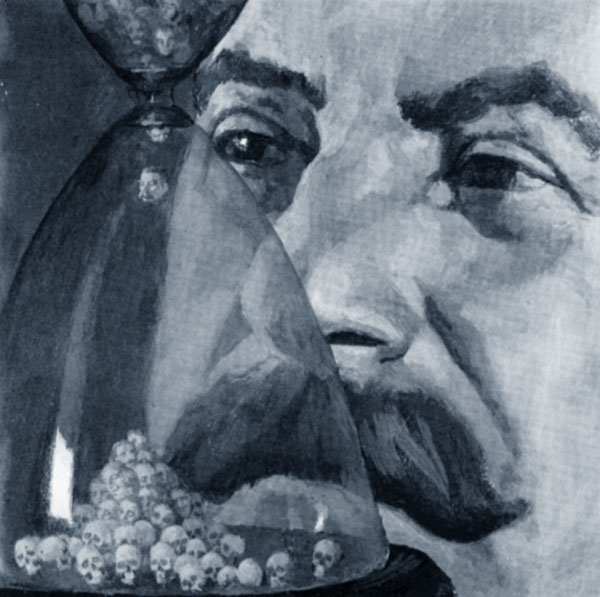

Во время отбывания наказания в трудовых лагерях больше всего приходилось страдать от уголовников, которые находились среди нас, и поэтому они занимают важное место в моих воспоминаниях. Сталин был очень хитер и использовал бандитов для физической ликвидации (это была любимая терминология, употребляемая в коммунистическом жаргоне) нежелательных элементов, мучая политических заключенных. Это было, конечно же, дешевле, чем использование газа для уничтожения людей в печи. В сравнении с Гитлером Сталин был очень расчетлив. Преступный мир был в лагерях надежным партнером, прислужником коммунистической системы. Ежедневный террор бандитов был причиной страданий заключенных, он непосредственно приумножал число смертных жертв. Многократные убийцы, оставленные в живых, убивали людей в трудовых лагерях, ведь в наказание за это им могли дать еще несколько лет заключения, но это их вовсе не страшило. Например, один преступник был осужден на 125 лет и даже сам не знал, за сколько убийств он получил это наказание.

Первый серьезный урок мне преподали уголовники Львовской пересылки. Когда мы выгрузились из товарных вагонов, нас погнали пешком через город в эту тюрьму. В старой австро-венгерской казарме, в огромных пустых необорудованных залах теснились группы постоянно прибывавших по этапу заключенных. Каждый старался найти удобное место на полу в углу или же вдоль стены, чтобы хотя бы с одной стороны быть в безопасности. Мы, венгры, тоже расположились возле стены, прижавшись друг к другу. Вокруг нас сидели украинцы из Западной Украины, которые недоверчиво и боязливо озирались вокруг, сидя на своих вещмешках. Нас было около двухсот человек. Сразу после раздачи миски супа, когда люди начинали развязывать свои мешки с провизией, дверь открывалась, и надзиратель впускал к нам четырех-пять бандитов. Они, как хозяева положения, оценивающе осматривали все вокруг и выбирали самое лучшее в качестве добычи, что предвещало несколько жертв. Эти разбойники вдвоем подходили к заключенному и насильно отнимали у него сапоги, полушубок, сало, колбасу — все ценное, что они находили в мешке жертвы. Ограбленный пробовал защищаться: кричал, отбивался ногами, но за это его еще больше и беспощаднее избивали. Другие заключенные не смели даже шевельнуться, просто тихо смотрели, как сокамерника грабили, не в силах ему помочь. Потом бандиты стучали в дверь и уходили. Опытные люди говорили, что они действовали заодно с надзирателями: награбленные вещи продавали на базаре, а потом делили прибыль между собой.

Я тогда еще не говорил на русском языке и на ломаном немецком спрашивал, почему

каждый из них сидит на своем мешке и не помогает товарищам?

Несколько лет спустя, когда я наблюдал европейско-интернациональные отношения, я

часто вспоминал это зрелище. Но в один прекрасный день к нам привезли латышских

парней, среди которых было и несколько бывших эсэсовцев. Эти не терпели

издевательств бандитов. Двое стерегли вещи, а другие избивали нападающих

бандитов, одному даже руку сломали. Конечно, их вещи остались нетронутыми. Нас,

венгров, эти разбойники не трогали: ведь у нас уже нечего было отнимать.

Советские преступники, которых называли блатными, урками, ворами в законе, простой шпаной и крохоборами, считали тюрьму и лагеря своим родным домом. По их мнению, работающие люди существуют только для того, чтобы их, дармоедов, кормить и обслуживать.

Другой характерной чертой советского преступного мира было то, что они жили и соображали только в условиях лагерной жизни. Они видели прошлое только в исторических приключениях, вспоминая при этом знаменитых людей, а про будущее вовсе не думали. Я часто слышал поговорку: «Ты умри сегодня, а я уж завтра!» Значит, самое главное на сегодня было просто остаться в живых. Так думали в среднем все заключенные, а также Иван Денисович у Солженицына, хотя он и не был бандитом.

Во всем мире у преступных группировок, которые живут за счет грабежа, можно отметить строгую иерархическую организованность. Летом 1945 года итальянская мафия и несколько гангстерских группировок из США хотели познакомиться с советскими «коллегами». С этой целью они организовали интернациональную встречу в Германии, в советской зоне. Они хотели соблюсти свои общие интересы, чтобы, разделив территорию, избежать возможных раздоров между собой. Советскую сторону представляли несколько делегатов, но они вернулись домой разочарованными, не достигнув никакого соглашения. Об этом рассказал мне один участник этой встречи. Об этом писал и М.Демин, его версию встречи я прочитал в Швейцарии.

У блатных можно было заметить одну общую черту: они по-детски интересовались всеми видами искусства, особенно любили приключенческие повести, детективные романы. Хороших рассказчиков они слушали очень охотно. Я, например, пересказывал содержание романов «Граф Монте-Кристо», «Отверженные», «Остров сокровищ» и романы Иокаи, где живописал кровавые моменты. Все это помогало мне утолять голод хлебом или кашей. Преступный мир сильно уважал популярного поэта Есенина.

Безжалостность преступного мира не знала никаких мер и границ. В лагере Каларгон однажды блатные распяли попа неизвестно за что. Если при игре в карты кто-то проигрывал чью-то жизнь, то проигравший действительно убивал ничего не подозревающую жертву. Смертная казнь была отменена в 1947 году, и потому человек, убивший жертву, просто получал дополнительный срок. В таких случаях нередко сам убийца являлся на вахту, показывая кровавый нож охранникам. Уголовники не щадили даже свое тело. Один уголовник зашил себе рот черной ниткой, доказывая тем самым, что он во время допросов не предаст своих друзей. Другой раз группа блатных, которые были назначены на этап, в знак протеста, сидя на нарах и спустив штаны, пригвоздили свою мошонку к доске. Откуда они достали гвозди, было неизвестно.

Чтобы избежать транспортировки, например, на Новую Землю, уголовники имитировали сифилис, сделав ожог второй или третьей степени на половом органе сигаретой. И этот симптом невозможно было отличить без лабораторного анализа от настоящей инфекции. Йодное пятно на лопатке могло сойти за туберкулезную тень на рентгенограмме, если, конечно, вообще была таковая рентгеновская установка.

Мне рассказывали, что все это — типичные явления преступного мира Советского Союза.

Солженицын и Шаламов мастерски отобразили будничную жизнь в лагере, которая оставила и в моих воспоминаниях нечеловеческий и унижающий отпечаток. Поведение, настроение, взаимоотношения с лагерными товарищами Ивана Денисовича, перечисленные жизненно важные лагерные условия и нечеловеческая суровость, которая свалилась на жителей лагеря со всех сторон, были такими же, какие я пережил в лагере Кайеркан. Когда я читал книгу Солженицына в Швейцарии, я сразу почувствовал себя в своей тарелке, как будто я попал в знакомую мне среду лагерных условий.

С улучшением жизненного уровня приблизительно в начале 50-х годов у меня появились сила и энергия для вольного размышления. Тогда и вышли на первый план почти вымершие и забытые возвышенные мысли, даже претензии. Я просыпался по утрам на досках вагонетки и вздыхал не только о том, получу ли я горбушку хлеба...

Мы уже были не так голодны, и поэтому у нас возникали другие мысли. После удовлетворения наших первичных потребностей мы в глубине души задавали себе мучительные вопросы: когда мы сможем вернуться домой и будет ли такая возможность? Почему Бог наказал именно меня? Почему я попал сюда? Чем согрешил? Как там, на Родине? Живы ли родители, члены семьи? Это были такие вопросы, на которые не было ответа, но которые не давали человеку покоя. Потом привычные повседневные заботы перешли на передний план: во время завтрака я стремился в столовой наладить отношения с кем-нибудь, с кем можно было поговорить, ведь у меня порвался башлык (кавказский головной убор в виде капюшона, защищающий от пурги). Важными были мелочи, которые при других обстоятельствах были бы незначительны, а здесь имели большое значение. Бригадир посмотрел на меня как-то сурово — неужели какие-то проблемы возникли со мной? А потом он сказал мне в шахте, что мной интересовался кум (оперативный уполномоченный), но он его успокоил, так как сам хотел узнать, все ли у меня в порядке.

Попав в шахту, я уже был опытным заключенным: знал порядки лагерной жизни,

довольно хорошо научился говорить по-русски. Очень пригодились мне знания

латинского языка, который я изучал в гимназии с неохотой. Когда я познакомился с

одним образованным заключенным, то всегда просил его с помощью грамматических

правил латинского языка помогать мне составлять грамматику русского языка.

Многие заключенные охотно помогали нам. Во время этапа или обыска у меня конечно

же сразу отбирали клочки бумажек с записками и карандаши. А я не унывал, так как

сразу же по возможности опять начинал писать на новом месте свои уже

исправленные дополнениями заметки. Я составил приблизительно девять или десять

вариантов грамматических правил. Для меня было большой удачей познакомиться в

Кайеркане с учителем русского языка, который раньше преподавал в гимназии в

Ленинграде. В свою очередь он был рад тому, что у него появилась возможность

обучать кого-то языку, кто знал и уважал Лермонтова и его творчество. А как рад

был я сам!

Попав в шахту, я уже был опытным заключенным: знал порядки лагерной жизни,

довольно хорошо научился говорить по-русски. Очень пригодились мне знания

латинского языка, который я изучал в гимназии с неохотой. Когда я познакомился с

одним образованным заключенным, то всегда просил его с помощью грамматических

правил латинского языка помогать мне составлять грамматику русского языка.

Многие заключенные охотно помогали нам. Во время этапа или обыска у меня конечно

же сразу отбирали клочки бумажек с записками и карандаши. А я не унывал, так как

сразу же по возможности опять начинал писать на новом месте свои уже

исправленные дополнениями заметки. Я составил приблизительно девять или десять

вариантов грамматических правил. Для меня было большой удачей познакомиться в

Кайеркане с учителем русского языка, который раньше преподавал в гимназии в

Ленинграде. В свою очередь он был рад тому, что у него появилась возможность

обучать кого-то языку, кто знал и уважал Лермонтова и его творчество. А как рад

был я сам!

В первые же дни лагерной жизни я понял, что на общих работах я вряд ли смогу остаться в живых. Надо было как-то изловчиться, чтобы держаться поблизости к санитарной части. Мне удалось сначала в больнице помогать измерять температуру у больных, потом получить должность медбрата, а позже работать помощником фельдшера. В первое время, работая в шахте Кайеркана, я носил перекидную сумку с изображением красного креста, которая означала передвижную службу медицинской помощи. Я перевязывал незначительные ушибы, ранения и занимался оказанием первой медицинской помощи при переломах и контузиях. Потом я получил разрешение работать в больнице лагеря.

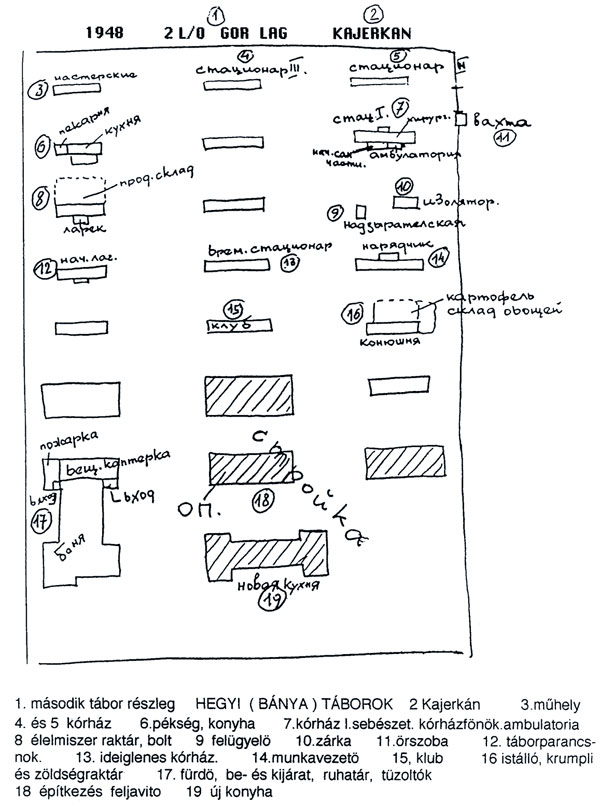

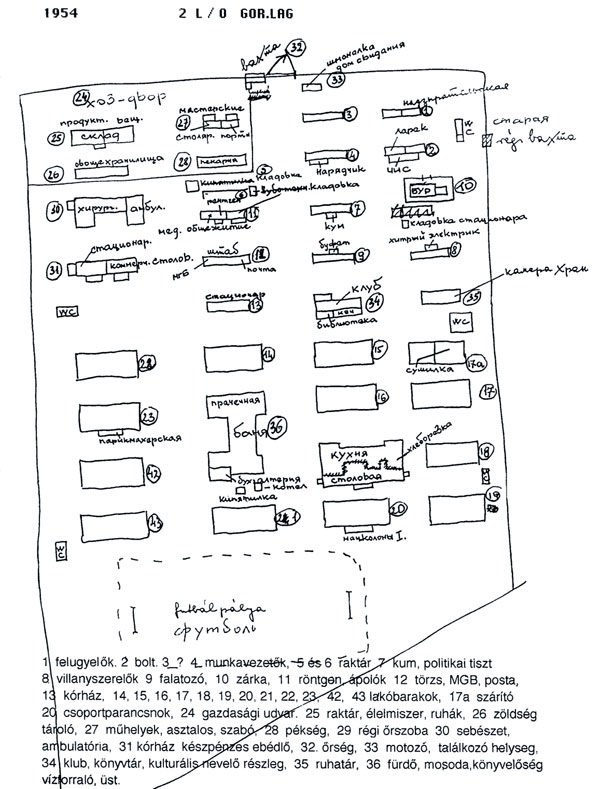

После того как наш этап приехал в Кайеркан, каторжников убрали оттуда в соседний Каларгон. Лагерь начинали отстраивать для нашего многочисленного этапа. В моей памяти осталось расположение бараков и их назначение. В Будапеште я нарисовал в тетради схему 2-го лагерного отделения Горлага.

Типовые жилые бараки были очень просто, но рационально оборудованы. Посредине одноэтажного деревянного барака с широким поперечным коридором открывались двери на четыре помещения, где проживало 50 человек. В этих помещениях в два ряда по бокам стояли нары, рассчитанные на четыре человека, так называемые «вагонетки». Посредине помещения стояла печка, докрасна раскаленная, но излучающая тепло только на несколько метров. Мы могли приносить достаточно угля из шахты, чтобы растапливать печку. Со временем там появились столы и стулья возле печки. У входа в барак стояли умело оборудованные умывальники. Я видел такие приборы, изготовленные из дерева или жести. В бараках должны были наводить порядок, следить за чистотой так называемые дневальные. Это были инвалиды IV группы, которые не способны были больше работать.

В отдельном здании находились кухня со столовой, пекарня с хлеборезкой и баня с прачечной. В здании комендатуры лагеря находились конторы. В бараках была размещена врачебная амбулатория с больницей и несколькими кроватями (санчасть), культурный кабинет (КВЧ), залы для совещаний, камера хранения личных вещей (каптерка). В общественной уборной был сколочен длинный пол из досок, где в полу было сделано много круглых дыр над глубокой ямой.

Возле больших лагерных ворот построили здание для караула, так называемую вахту с переходом. Весь лагерь был обнесен устрашающим забором из колючей проволоки в несколько рядов, а между ними стояли вышки часовых, которые были ярко освещены.

Заключенные работали в шахтах в три смены, а на стройке и на улице в одну. Если же работа была срочная, тогда заключенные работали в две смены, ведь летом можно было работать при солнечном свете 24 часа в сутки. Это сделало возможным выгодно использовать кухню и столовую: мы избегали многочасовой толкотни в очередях перед столовой, как это было в прежние годы. Тогда во время раздачи пищи для бригад дело доходило иногда до драк, в 50-х годах эти случаи остались только сумрачными воспоминаниями. Из жилых бараков стали вызывать в столовую каждую бригаду по очереди. Конечно, и тут нужна была смекалка бригадира, чтобы успеть пораньше попасть в очередь. Дневную порцию хлеба (по лагерному — паек) для бригады приносил в барак из хлеборезки свой раздатчик.

В лагере были и особые люди: нарядчики, коменданты, конторщики, прорабы,

каптерщики и блатные — так называемые «придурки» или «лорды», которые сами не

ходили в столовую, а посылали своих денщиков (шестерки), чтобы те приносили

хорошие порции для своих хозяев по блату.

В лагере были и особые люди: нарядчики, коменданты, конторщики, прорабы,

каптерщики и блатные — так называемые «придурки» или «лорды», которые сами не

ходили в столовую, а посылали своих денщиков (шестерки), чтобы те приносили

хорошие порции для своих хозяев по блату.

Благодаря каллиграфическому почерку меня часто звали на кухню рисовать плакаты и писать надписи, а в качестве награды давали большую порцию каши. Иногда и блатные смягчали мой голод, когда я рисовал им всякие символы для татуировки. Другой заработок для меня состоял в том, что я писал письма к родственникам заключенных. Многие простые люди не умели грамотно писать, особенно западно-украинские мужики, которые за дружеские отношения с бандеровцами были осуждены на 25 лет. Я стал их писарем и за добавочный гонорар даже украшал письма цветами, орнаментом венгерского народного искусства. Я думаю, их родственники были удивлены, увидев в конце письма карцагскую вышивку для армяка. В качестве зарплаты я получал и провиант: хлеб, кашу, чеснок, а иногда и кусок сала.

С годами более или менее нормализовались и стали стабильными жизненные условия в исправительно-трудовых лагерях. Открылись КВЧ, дом культуры, библиотека с трудами Ленина и Сталина, с книгами различных авторов, которые прославляли советский строй. Также был создан оркестр музыкантов — сюда попал мой друг Эрнё Прегитцер, скрипач. Благодаря этому его назначили работать пожарным, затем токарем по металлу. Так он избежал непосильной работы и остался в живых.

Нам показывали кинофильмы, организовали кружки самообразования, для них я также часто писал надписи и рисовал плакаты. Однажды нам показали советский документальный фильм о строительстве города Норильска и комбината комсомольскими бригадами. Со скрытым смехом и злобой мы узнавали в молодых людях наших товарищей-заключенных, одетых в новую одежду. Они двигались с окаменевшими лицами, надеясь на то, что скоро получат за это представление обещанную порцию каши. Один раз привезли и венгерский фильм, но я уже не помню, как он назывался. В лагере кроме пяти венгров были заключенные из Закарпатского края (раньше он являлся частью Венгрии). Мы три раза смотрели этот фильм и сильно удивлялись вывескам на магазинах, которые были нам совершенно незнакомы. Иногда мы получали венгерские газеты и в них находили много незнакомых для нас выражений и слов коммунистического содержания. Когда мы разговаривали с польскими товарищами, то выяснилось, что и у них были те же проблемы, что и у нас. Тогда они предложили нам перевести текст на русский язык.

В лагере я убедился, что Советский Союз собрал людей со всего мира так же, как и

коллекционер почтовые марки. Только разница была лишь в том, что тут собирали

не марки, а людей. Я встретил испанца, которого во время Гражданской войны

малолетним привезли в Союз вместе с золотым резервным фондом Испанского

национального банка. Здесь сидел младший двоюродный брат персидского шаха,

которого во время Моссадег-мятежа похитила советская подсобная воинская часть. В

начале 50-х годов его увезла московская делегация из Кайеркана в неизвестном

направлении. Также я познакомился с матросами США, которые были задержаны в

Мурманске во время драки в кабаке. Иногда органам удавалось похищать финских

пограничников, японских и корейских рыболовов, которые попали в советские сети

на морском пространстве, которое впоследствии стало советским. Очень много

японских солдат находилось в трудовых лагерях. Их товарищами были казаки из

Хабаровска, которые еще в 20-х годах совершали рейды к озеру Байкал за скотом и

лошадьми и перед началом войны вовремя не успели убежать. В советскую коллекцию

людей со всего света попали и несколько китайцев, корейцев и маньчжурцев. В

лагере можно было услышать немецкий, итальянский, польский, словацкий, чешский,

венгерский, румынский языки, а также языки осужденных украинцев, эстонцев,

латышей и литовцев.

От итальянцев я узнал, почему советские люди назвали всех людей, которых они

считали врагами, фашистами. Суслов обратил внимание на сходство таких понятий,

как национальный социалист и русский социалист, которые можно было легко

перепутать и даже сравнить друг с другом. В общественное мнение всего мира

вдалбливали, что национальные социалисты и есть нацисты, а значит, одновременно

и фашисты. Напрасно протестовал против этого Тоглиатти.

В лагере я разговаривал со многими знатными людьми на эту тему. Несколько «старых» большевиков из венгерских коммунистов 1919 года тоже отбывали свой срок в лагере. Они были рады тому, что их не казнили, как Бела Куна. Они были уверены, что идеи Маркса могли бы спасти мир, но Сталин изменил истинную идею и тем самым погубил коммунистическое движение. Интересно, что здесь в Швейцарии салонные коммунисты утверждают то же самое: что не идея была виновата во всем, а ее практическое осуществление.

Я встретился со старыми членами советской партии и красным солдатом, который, будучи в немецком плену, перешел на сторону врагов и был обучен как агитатор по геббельсскому методу. Я слушал с большим интересом их спор. А личный шофер Гитлера сидел возле нас и хлебал свой жидкий суп с капустой. Я разговаривал с бравыми казаками Власова, которые воевали на стороне немцев, ожидая свободу от вермахта, но вместо этого попали в ловушку коварных англичан. В Австрии их передали в руки Красной Армии. Одна приятная супружеская пара, евреи по национальности, работали зубными врачами в Вене, искали защиты от фашистов у Советов, но вместо этого нашли себе место как шпионы в трудовом лагере. Коллекция людей, которую подбирали советские органы, была очень разнообразной. У меня была возможность познакомиться с немецкими, австрийскими, балтийскими врачами и инженерами. Я подружился с молодыми литовцами, латышами и эстонцами. С Арно Пихлаком я поддерживаю тесную связь и по сегодняшний день. Поляки были в основном старше меня и по возрасту не подходили мне. У образованных русских я учился грамматике русского языка и литературоведению. Наши узбекские друзья рассказывали о своих домашних порядках, народных обычаях, которые существовали еще до советских времен. Уссуры, казаки, корейцы, японцы, маньчжурцы и китайцы рассказывали о своих народных традициях. Было впечатление встречи со всем миром.

Известный ученый Лев Николаевич Гумилев во время норильской лагерной жизни встретился с ученым ламой из Монголии, у них была возможность обменяться своими мировоззрениями и взглядами. Гумелев утверждал, что ему как советскому гражданину, профессору Ленинградского университета, никогда бы не разрешили вступить в разговор с клерикально-уклоняющимся буддистом.

Особенно трагической была судьба будапештского врача Ласло Нуссбаума, который испытал на себе ужасы террора в концлагерях нацистов и в трудовых лагерях ГУЛАГа. Весной 1944 года он был депортирован в Германию. В немецком концлагере Маутхаузен ему удалось выжить. Летом 1945 года с группой возвращающихся домой он, снабженный провиантом, отправился на поезде домой в Будапешт. В г.Дёрь поезд остановился, и Нуссбаум вышел из вагона, чтобы раздобыть немного воды. Он увидел, что вокзал был совершенно разбомблен и нигде не было воды. Лишь по соседству во дворе соседнего дома стоял колодец. Доктор возвратился довольный: ему удалось запастись водой. Между тем на соседний путь прибыл поезд, в котором вагоны были заполнены военнопленными. Он, не долго думая, полез под прибывший поезд, чтобы перебраться к своему поезду. Но, как только он высунулся из-под вагона, на него заорал советский солдат с автоматом в руках. Солдат взял его за шиворот и сунул в вагон с пленными, которые ехали в Сибирь. Потом его арестовали как военнопленного и осудили на 25 лет. Лишь в ноябре 1955 года Ласло смог вернуться вместе с нами на Родину. Он шутил, что по пути домой сделал пересадку на 10 лет в г.Дёрь. Ласло Нуссбаум был очень хорошим врачом, все его любили и уважали, потому что он всем помогал. Когда он с этапом прибыл в лагерь, всех заперли на карантин. Ласло крикнул громко: «Есть ли здесь венгры? Тогда возьмите мой багаж!» Таким образом Ласло избежал обыска надзирателей и получил свои вещи нетронутыми.

Однажды офицер вызвал Нуссбаума к себе, долго и дружески разговаривал с ним. Спрашивал его: «Как вы себя чувствуете? Довольны ли вы своей работой, сотрудниками? Какие ваши планы на будущее?» После чего Ласло подписал лист с несколькими страницами. Мы напрасно ломали голову, гадая, что могла бы означать эта дружеская беседа. Только в 1955 году перед нашим отъездом на Родину мы получили обходным путем письмо, которое и прояснило дело. Оказывается, один из членов семьи Нуссбаума, работавший в свое время дипломатом в венгерском посольстве в Москве, разыскал Ласло и подал заявление о его репатриации. Эта просьба попала в руки офицера лагеря, на что тот ответил: врач Ласло Нуссбаум чувствует себя в Советском Союзе хорошо и хотел бы добровольно там остаться. Об этом известили его семью. Хорошо, что это не повлияло на судьбу Ласло, и он смог с нами вместе поехать домой.

Беспощадному террору МГБ противостояли, насколько возможно, только бандеровцы — украинские повстанцы Степана Бандеры. После кровавого подавления карагандинского восстания много тысяч заключенных разбросали по другим лагерям. К нам тоже попали повстанцы. Они вели себя несколько месяцев очень тихо, потом сориентировались и начали действовать. Они были хорошими рабочими и везде завоевывали доверие руководства лагеря и дружбу членов бригады. Всех поразила невиданная до сих пор серия убийств людей, которые подозревались в доносах на своих товарищей. Виновников не смогли поймать, и это приводило политофицера в замешательство. Не знаю, каким образом он сделал свой доклад и как оправдывался перед своим начальством. Группа украинцев была солидарна между собой и во всем помогала друг другу. Если кто-то их оскорблял, то они сразу же мстили за обиду. Затем начальство разбросало их в разные стороны. Это был один из проверенных способов МГБ в решении задач.

Осенью 1948 года добыча угля велась в большинстве случаев ручной силой. У основания горы Шмидта был вход к горизонтально ведущим забоям, в конце которых взрывали залежи угля. После этого смена рабочих нагружала вагонетки лопатами, а затем коренастые лошадки тянули их до самой железной дороги. Заключенные новых этапов должны были построить погрузочное место, а потом механизировать добычу угля. Ввиду того, что река Енисей летом была судоходной только несколько месяцев, пополнение запасов впрок надо было очень точно рассчитать и распределить их. Это не всегда удавалось.

Угольный рудник был для меня особым миром, особой средой. После всех трудностей и страданий, мучений от непривычной работы я достаточно набрался сил и привык к чередованию смен. Как электрик, я свободно передвигался на рабочем месте. Постепенно передо мной появлялись облики персонажей романов Верне, Золя, Иокая, прочитанных еще в юношестве. Я представлял себе, как летающая сова с горящим трутом в когтях, в огромной пещере пыталась зажечь газ в шахте. Какая была жизнь в шотландских шахтерских городах под землей? Постоянно в темноте или только при электрическом свете? Что чувствовали в забое запертые французские шахтеры в последние часы, которые они провели без воды и пищи? Что мог сделать инженер под землей, когда он сталкивался со зрелищем адского пожара в шахте? Один раз я попробовал остаться в полном одиночестве под землей. Я вошел в просторную лаву и выключил свой фонарик (это было строго запрещено) и стал в тишине прислушиваться, спокойно озираясь по сторонам и ничуть не боясь. После некоторого времени меня охватило чувство медитационного настроения, и я почувствовал, как будто меня обнимает Бог. Это было чудесное успокаивающее чувство, но я больше никогда не повторял этого испытания.

Хорошо выполненная довольно трудная работа доставляла мне большую радость. Несколько дней подряд я трудился, пока не смог подключить электромотор высокомощной лебедки. Наконец все было готово, и в огромное неживое сооружение проникла жизненная энергия, машина завелась. Для меня это было доказательством человеческой талантливости: я смог выполнить работу, которую прежде многим заключенным приходилось добывать кровью и потом. Я стоял, любуясь действием машины, и был очень рад, несмотря на то, что на своей одежде я носил номер заключенного О-159.

Я попал электриком на стройку угольно-погрузочной станции, где было хранилище

объемом на сотни тонн угля. Советские инженеры находили следующие решения при

возникновении трудностей бетонирования в Заполярье: они нагревали

электрическим током жидкий бетон до полного затвердения. Смесь бетона с

арматурой заливали в выложенную форму, гомогенизировали вибратором, затем

снабжали электродами на необходимую длину и голым медным проводом подсоединяли

к трансформатору, дающему 120 вольт тока. Надо было проверять температуру на

щите: сколько нужно ждать при внешней температуре и какую теплоту нужно было

выдерживать до полного затвердения бетона? Электроды оставались в бетоне, а

медный провод можно было снова использовать, если его не украли. Через неделю

(два раза в месяц) я занимался подключением тока в цепь. Было странно наблюдать,

как призрачно выглядели в темноте искристые разряды на концах электрода и как

ветер издалека сдувал эти искры.

Я попал электриком на стройку угольно-погрузочной станции, где было хранилище

объемом на сотни тонн угля. Советские инженеры находили следующие решения при

возникновении трудностей бетонирования в Заполярье: они нагревали

электрическим током жидкий бетон до полного затвердения. Смесь бетона с

арматурой заливали в выложенную форму, гомогенизировали вибратором, затем

снабжали электродами на необходимую длину и голым медным проводом подсоединяли

к трансформатору, дающему 120 вольт тока. Надо было проверять температуру на

щите: сколько нужно ждать при внешней температуре и какую теплоту нужно было

выдерживать до полного затвердения бетона? Электроды оставались в бетоне, а

медный провод можно было снова использовать, если его не украли. Через неделю

(два раза в месяц) я занимался подключением тока в цепь. Было странно наблюдать,

как призрачно выглядели в темноте искристые разряды на концах электрода и как

ветер издалека сдувал эти искры.

Постепенно я достиг вершин мастерства в профессии электрика во время работы строительства высоковольтного воздушного провода (380 вольт) через тундру. Деревянные столбы уже стояли, и задача нашей бригады состояла в том, чтобы подтянуть медную проволоку, закрепленную на изоляционном блоке. На протяжении всего дня мы с предохранителем на поясе залезали на 5-8-метровые столбы и выполняли работу. Верхушки столбов сильно качались под массой нашего тела. Нужно было к этому привыкнуть, чтобы чувствовать себя в безопасности. Это ощущение качания я еще долгое время испытывал по ночам: мне казалось, что моя кровать двигалась и качалась подо мной, но меня это не беспокоило: я наслаждался этим качанием. Одной из особенностей вечной мерзлоты было так называемое шаговое напряжение тока. Это происходило в том случае, когда провод, находящийся под напряжением, падал в снег и кто-то в мокрых валенках проходил вблизи от места, где лежал провод. Тогда сопротивление смерзшегося снега было больше, чем сопротивление пары мокрых валенок, и ток проходил по ногам человека, легко ударяя его.

Заключенным, у которых срок наказания подходил к концу или он был небольшим, разрешалось выполнять работу вне лагеря и без охраны. Их не сопровождали конвоиры, и поэтому мы через них поддерживали связь с внешним миром. Так мы узнавали различные слухи и то, что жизнь якобы свободных людей была тоже несладкой: плохое снабжение и другие жизненные обстоятельства сильно коснулись и этих людей.

Заключенные-бесконвойники могли приумножать свои скромные денежные запасы вплоть до полного освобождения благодаря ловкости в торговле. Среди них было много специалистов, которые могли заработать на карманные расходы, особенно портные, сапожники и механики. Эти бесконвойники выступали в качестве посредников по продаже готовых товаров. С развитием механизации горных работ, а вместе с тем и оборудования цехов начало процветать барышничество. Из нержавеющей стали столового прибора делали перочинный нож, а из эбонита — трубки, мундштуки и разные вырезки из них. Из найденных в шахтах мамонтовых костей можно было делать украшения и сувениры.

Одним из членов бригады электриков был Женька, который работал часовщиком. Его зачислили к нам для того, чтобы он работал для руководства лагеря по-черному, без нормы. Там, в забоях, была мастерская бригады, где он и работал. Сначала он готовил для себя нужные инструменты, а потом из меди делал кольца и пуговицы. Позже и я начал работать вместе с ним. Меня, как «фашиста», он терпел возле себя, так как понимал, что я не мог быть для него конкурентом. Мы изготовляли вместе с ним из эбонита (это материал распределительного щита толщиной 3 сантиметра или же метровый прут диаметром 8 сантиметров) мундштуки для папирос и цветные кольца. Мы делали большие успехи, и поэтому стали вырезать еще и чертову голову с бородой в качестве украшения для мундштука, а выбранные изделия украшали и костями. Нашей гордостью являлась авторучка, которая была обточена из эбонита и мамонтовой кости. В качестве пипетки мы использовали врачебную капельницу. Я изготовлял перо из нержавеющей стали с щелью, сделанной стальными ножницами. У пера имелся и прогиб. Чтобы буквы были красивыми, перо отшлифовывали. Продажей наших товаров занимался Женька.

Мое школьное образование мне очень пригодилось при написании отчетов, докладов, заказов на материалы и инвентарь, которые мне поручал мой бригадир-инженер. С некоторой ловкостью, нажав на карандаш, я мог содействовать выполнению нормы и таким способом увеличить заработок бригады. К тому времени мы получали уже скромную зарплату за выполненную работу.

Я ознакомился с особенностью советского бухучета на примере стоимости машинного оборудования. Стоимость одного электромотора после ремонта не уменьшалась, а, наоборот, увеличивалась в связи с расходами на его ремонт. Выходило, что стоимость отремонтированного мотора была выше, чем стоимость нового мотора. Для меня оставалось загадкой, как эти данные попадали в ведомости и отражались на балансе рудника. Некоторой особенностью нашей работы было составление документов актировки на забракованные и непригодные материалы, где можно было обманывать и воровать. Другой вид актировки — врачебный осмотр, который делился на четыре группы и устанавливал работоспособность заключенных.

В начале 50-х годов Министерство госбезопасности стало ужесточать порядок в лагере. Мы постоянно носили номера на своей одежде: на шапке, на груди, на спине и на правом бедре. Вместо имени мне дали номер О-159. В эти строгие меры входило ежегодное уменьшение количества писем к родным и ограниченное получение посылок из дому, а для иностранных заключенных это было вообще запрещено. Входные двери жилых бараков закрывали на ночь на замок. Все эти ограничительные меры вызвали впоследствии широко прогремевшие кровавые восстания в лагерях Норильска весной 1953 года.

Лагерь Кайеркан был расположен далеко от других лагерей и поэтому не участвовал

активно в восстании заключенных. Только изредка к нам просачивались известия об

этих событиях. В одном из них якобы предупредительная очередь из автомата

случайно убила одного спящего заключенного в лагере. Это привело к всеобщему

восстанию и отказу заключенных выходить на работу. За этим последовало грубое и

жестокое наказание охранников. Матросы соседних лагерей держали связь между

собой с помощью сигнальных флажков, а с помощью воздушного баллона население

города информировали о положении восставших. Многие заключенные погибли...

Лагерь Кайеркан был расположен далеко от других лагерей и поэтому не участвовал

активно в восстании заключенных. Только изредка к нам просачивались известия об

этих событиях. В одном из них якобы предупредительная очередь из автомата

случайно убила одного спящего заключенного в лагере. Это привело к всеобщему

восстанию и отказу заключенных выходить на работу. За этим последовало грубое и

жестокое наказание охранников. Матросы соседних лагерей держали связь между

собой с помощью сигнальных флажков, а с помощью воздушного баллона население

города информировали о положении восставших. Многие заключенные погибли...

Для разбирательства в Норильск приехала московская комиссия. Она предложила продолжить работу. Но это не возымело никакого результата. Тогда всех заключенных насильно выгнали из лагерей, погнали на голое место бывшего кладбища, которое предварительно обнесли забором из колючей проволоки. Внезапно обрушился огромный ливень, и это только увеличило страдания беззащитных, истощенных и изголодавшихся заключенных. При помощи сук выявляли среди промокших людей активных участников восстания. Одних заключенных избивали насмерть прямо на месте, другие предстали перед военным трибуналом. Большинство из жертв были каторжники. Бандеровцы убили троих карагандинских жуликов-доносчиков в лагере Кайеркан.

В наказание за восстание руководство лагеря заперло нас в бараках на три дня, оставив без работы. Но внезапно через несколько недель сняли номера с наших одежд, смягчили строгий режим, на ночь не закрывали бараки. Культурная жизнь лагеря оживилась: привезли кинофильмы и музыкальные инструменты. За работу стали платить деньгами и сократили сроки пребывания в лагере. Советские граждане стали чаще получать письма и посылки из дому, а через год и иностранные граждане получили право на посылку из Красного Креста, переписку с родными.

Летом 1953 года в безнадежном лагерном существовании произошли положительные изменения: иностранцев разделили на две группы — восточную и западную. 22 июня 1953 года заключенных из западной группы, среди которых было 12 венгров, отвезли в город, а потом в первых числах июля переправили на пароходе в Красноярск. В этой группе был и Эрнё Прегицер, его срок заключения как раз заканчивался в дни восстания. Позже вместе с другими венграми он получил удостоверение как освободившийся бывший военнопленный города Ниредьгаза.

В лагере иногда внезапно гасло электричество. В таких случаях на работу нас не выводили, оставляли в бараках в темноте, не было слышно громкоговорителей и радио. Мы гадали, что же могло случиться. Напрасно нас успокаивала администрация.

Тишина и темнота будили фантазии среди заключенных. Когда умер Сталин, возникли панические слухи. Умер ли он? Или же его убили? Кто будет у власти? Идут ли ожесточенные бои в Кремле? А что с Берией? Что будет с нами? Нас сильно удивило, когда «кум» (политрук) без оружия вошел в наш лагерь и начал с нами разговаривать, показывая тем самым, какой он хороший человек. Точно так же сделал и начальник лагеря. Сотрудницы некоторых контор горько оплакивали любимого «отца народов», не представляя себе жизнь без него. Несколько недель продолжалась эта суматоха, пока жизнь не вошла в свою колею. Вскоре вышел приказ об амнистии «бытовиков». Это дало нам повод мечтать об освобождении, но вскоре мы поняли, что это не относилось к политзаключенным.

Как только появилась возможность свободного общения, я стал знакомиться с людьми разных национальностей. Узбеки, основываясь на рассказах родителей, дедушек и бабушек, рассказывали, что в старину не было краж. А если же это случалось, то вора сразу бросали с вершины минарета вниз. Люди никогда не закрывали ворота или двери на замок. Друзья из Эстонии рассказывали об ужасах советской оккупации, когда военные, окружив кварталы города, выгоняли жителей из домов к грузовикам, увозили людей на вокзал, оставляя им один час на то, чтобы собрать свои вещи. Тот, кто выжил, искал потом повсюду свою семью. Отца моего друга Арно Пихлака казнили, а его мать и сестру депортировали в разные места.

Однажды английскую песенку «Should old acquaintance be forget», которую мы изучали в школе, я случайно начал напевать вблизи одной корейской группы. Корейцы потрясенно спросили меня, откуда я знаю их национальный гимн. Я тоже очень удивился этому...

Молодой казак из Хабаровска рассказал мне о жизни русской колонии. У меня была возможность познакомиться и с образованным японским полковником из армии Манджуко. Еще перед войной он побывал с официальным визитом в составе делегации в Москве и имел возможность посетить трудовой лагерь и тюрьму. Он удивлялся хорошим условиям (культурная среда) содержания заключенных. Об этом он упомянул, когда сам предстал перед военным трибуналом в качестве обвиняемого. На это ему со смехом ответили: это была пропаганда, а в настоящей жизни все по-другому. Однажды с ним произошел необычный случай. Когда он один из первых получил посылку из Японии, у начальства лагеря это вызвало большой интерес. Его вызвали в караульное помещение и там под внимательным надзором нескольких офицеров начали вскрывать посылку. Из аккуратно запакованных мешочков, которые разрезал караул, посыпались консервы, которые были сразу конфискованы. Полковник только молча смотрел на все это. Наконец начальник лагеря среди разложенных на столе вещей заметил цветной шелковый платочек. Немного подумав, он бросил его с благосклонной улыбкой обратно на кучу разбросанных вещей. Японский заключенный вежливым кивком головы поблагодарил его, после чего собрал оставшееся в сумку и покинул помещение. В бараке японец показал своим друзьям шелковый платочек с красивым орнаментом, на котором было написано: «Военачальник города Токио шлет этот платок герою, страдающему за свою Родину».

Во время врачебной деятельности в лагере я делал для себя наблюдения, которые оценил лишь много лет спустя. В послевоенные годы жизнь на территории всего Советского Союза была очень тяжелой. Существование людей в лагерях стало еще хуже. Заключенные, не привыкшие к тяжелому принудительному труду, изголодавшиеся и прошедшие длительные переезды, были совершенно истощены. Террор со стороны преступников измотал их до такого состояния, что они стали похожи на дистрофиков (с диагнозом distrophia alimentaris, то есть патологическое изменение организма вследствие голодания). Последней стадией этого состояния является habitus angelus. Это когда мускулы таза и бедер не выдаются при ходьбе вперед, а, обвиснув, опускаются на костях. При этом две кости тазового позвонка напоминают крылья конечно же не ангела. Я не знаю, откуда взялось наименование этого явления.

Система ГУЛАГа следила за сохранением видимости законности, поэтому работоспособность заключенных зависела от медицинского осмотра. Этот осмотр назывался актировкой. Врачи определяли четыре степени здоровья, проводя осмотр без всяких приборов (я ни разу не видел даже тонометра), только с помощью ощупывания и визуальным способом. Решающим фактором при осмотре была упругость кожи и наличие жирового слоя под ней, поэтому нас всегда щипали за ягодицы. Процедура актировки была бесчеловечным и унизительным зрелищем. Когда погода была хорошей, на улице выставляли столы, где возвышались толстые бумажные пакеты — личные дела заключенных. За ними стояли офицеры охранного состава и несколько врачей в белых халатах. Заключенные, догола раздетые, выстраивались в длинные шеренги. Из этой массы людей офицер всегда вызывал по одному человеку. Это было зрелище рынка рабов, а иногда казалось, что нас гонят, как скот на бойню. Над головами заключенных висел огромный плакат, бросающийся в глаза: «Самая главная ценность — это человек».

Многие люди, вернувшиеся с фронта живыми, были калеками, с ампутированными частями тела. Они не могли работать, как требовалось. Тяжелобольные, страдавшие нарушением функций сердца, легких или почек, умирали, не дожив до актировки в трудовых лагерях. Из-за постоянного голодания и физических нагрузок, которые длились неделями и месяцами, в организме человека постепенно происходили патологические изменения. Сперва организм использовал свои собственные углеводы и жиры, а затем и белки. Все это вело к постепенному нарушению нормальной деятельности функций внутренних органов, возникновению расстройств желудка и опухолей, а затем отказывала и центральная нервная система человека.

Доктор Менгеле мог бы объяснить нам непосредственную причину смерти в результате таких патологических изменений. Человеку, измученному голодом, хотелось спать, все его ощущения и чувствительность приглушались. Только апатия и безразличие овладевали им. Рефлексы и движения человека замедлялись: он несколько раз раздумывал, какой рукой ему сначала пошевелить — правой или левой. В конце концов умирающему человеку все становилось безразлично, и он тихо и незаметно уходил из этого мира. В концентрационных лагерях смерти нацисты сделали апокалиптические снимки и фильмы, где они объективно показывали состояние умирающих людей. У тех, кто умер в лагерях ГУЛАГа, отсутствовали какие-либо предсмертные симптомы и агония. Его товарищи торопились съесть его дневной хлебный паек.

В Кайеркане меня назначили фельдшером в санчасть (в санитарное отделение). В мои обязанности входили раздача больным лекарства, процедуры и вдобавок к этому вскрытие трупов, которому я научился еще в Карелии. По предписанию каждого умершего заключенного нужно было вскрывать. Тут возникали неожиданные трудности: зимой трупы быстро замерзали и затвердевали. И тогда я ставил трупы вблизи хорошо нагретой печки, стоящей в углу помещения. Они оттаивали, падая на пол, и я сразу же начинал их вскрывать, разумеется, без перчаток — тогда имелось достаточно формалина.

Семья Бела Ирани в Гриндельвальде: жена, две дочери,

сын с женой и их дети.

Швейцария, 2002 г.

В основном больные с патологическими изменениями страдали из-за хронической нехватки пищи, но часто обнаруживались и катар кишечника, воспаление легких, почек, печени и желчи, туберкулез. Когда обнаруживали симптомы туберкулеза или желтухи, больных отправляли в центральную больницу, потому что в лагере не было ни лаборатории, ни рентгена. Часто случались скорбуты и куриная слепота. Витамин А больные получали в виде oleum jecoris aselli. Под этим научно звучащим термином скрывался самый обыкновенный рыбий жир, в который можно было макать соленый хлеб: это было не так уж плохо. В качестве укрепляющего средства больным давали иногда смесь витамина в виде конфеты. Однажды нам привезли аскорбиновую кислоту (витамин С), которую кололи в вену сотрудникам лагеря один раз в неделю, пока не закончился запас этого витамина. Недостатка витамина В у заключенных не было, так как все ели черный хлеб.

При жалобах на сердце мы давали собственноручно изготовленные настои на травах. Против острых инфекций в нашем распоряжении были такие лекарства, как sulfidin, streptocinum и streptomycin, если, конечно, их можно было найти в аптеке. Пенициллина я в аптеке не видел. Перед exitus мы были обязаны ввести умирающему под кожу инъекцию камфары. В случае необходимости высохшим больным вводили под кожу бедра дозу 100-200 см3 физиологического раствора. В случае если отсутствовали лекарства против воспаления легких, мы вызывали местное воспаление, вводя под кожу инъекцию 1 см3 керосина. Это должно было спровоцировать местное воспаление и тем самым усилить сопротивляемость организма против легочного процесса. Были больные, которые и это пережили.

В 40-х годах scabies (чесотка) часто вела к обширному воспалению кожи, которую лечили обыкновенной процедурой: очистительное купание, дезинфекция одежды (паром), потом ung. Wilkinsoni (вонючая, черная мазь), размазанная по всему телу на три дня. Намного эффективнее был курс лечения Демяновича (HCL-раствор). Я видел еще и favus (грибковую инфекцию, которая гноилась на голове). Очень распространены были банки на спирту или же соленый керосин на сухое тело. На такие процедуры приходили в санчасть даже вольные люди.

За лето, которое длилось всего лишь два месяца, снег в тундре таял не везде, а ветер бушевал так, что даже из покрытого ведра он выдувал воду. В тундре царила страшная снежная вьюга, так называемая «черная пурга», когда невозможно было увидеть собственную вытянутую руку. Эта «черная пурга» могла опрокинуть вагоны весом 60 тонн и иногда не позволяла даже выходить из бараков.

Один раз в месяц центральный склад поставлял нам необходимые лекарства. Однажды поступили медикаменты, изъятые у японской армии в качестве трофеев. К счастью, японские заключенные помогли нам определить, что находится в странных упаковках.

В амбулаторию нередко приходили заключенные и с признаками обморожения. Из-за сильно изношенных валенок люди часто получали обморожение ног. Обморожения первой и второй степени часто появлялись в самых неожиданных местах: на запястье, со стороны ладони, где был незащищенный участок кожи, находившийся между рукавом бушлата и перчатками. Другим местом обморожения была мошонка. Это происходило, когда сильно ослабленный заключенный слишком долго сидел на корточках в уборной при морозе 30-40 градусов.

Несчастные случаи происходили и в шахтах, и на стройках. Безопасность рабочих

мест не соответствовала официальным требованиям и нормам.

Очень много неприятностей доставляли блатные, которые принимали так называемые

наркотики. Любимым их напитком был чифирь: одна пачка кавказского чая, круто

заваренного на 500 см3 воды, потом сгущалась 100 см3 объема. Теин и кофеин

вызывали сердцебиение и легкое одурманивающее состояние. Также в качестве

наркотика использовали раствор сырого опиума, полученного из Средней Азии.

Бывали случаи, когда меня под угрозой заставляли давать наркотик, и тогда я

решал этот вопрос, давая желудочные капли (guttae gastrici), которые содержали

немного opioid. Я давал это лекарство всегда только одной группе блатных,

которые меня позже защищали от нападений других. Угрозы со стороны блатных

всегда все воспринимали серьезно. Случалось, блатной просил освобождение от

работы, а вместо ответа на вопрос, что у него болит, он показывал нож из-под

полы бушлата. Приходилось тихо соглашаться.

От безысходности несчастные заключенные часто наносили себе увечья, чтобы хотя бы на некоторое время избежать принудительных работ. Бывало, заключенные пили мыльный раствор, который вызывал сильное расстройство желудка, или иголку с ниткой смазывали слизью десны и втягивали под кожу. Это было очень опасно, так как могло дойти до всеобщего заражения крови. Открытые раны можно было легко залечивать солью, грязью или же фекалиями. Надо заметить, что органы власти строго наказывали тех заключенных, которые наносили себе увечья.

От Красноярска мы плыли на барже по Енисею до Дудинки. К сожалению, я не смог

увидеть ни местности, ни берегов реки, так как нас затолкали внутрь баржи, как

селедку, где не было окон и трудно было дышать. В порту валялись огромные

странные вещи, которые наполовину утонули в воде. Рассказывали, что грузовые

пароходы были вынуждены сбрасывать груз в воду, потому что боялись, что река

замерзнет, пока они будут выгружать товары. Это был большой привет нам из

Заполярья.

От Красноярска мы плыли на барже по Енисею до Дудинки. К сожалению, я не смог

увидеть ни местности, ни берегов реки, так как нас затолкали внутрь баржи, как

селедку, где не было окон и трудно было дышать. В порту валялись огромные

странные вещи, которые наполовину утонули в воде. Рассказывали, что грузовые

пароходы были вынуждены сбрасывать груз в воду, потому что боялись, что река

замерзнет, пока они будут выгружать товары. Это был большой привет нам из

Заполярья.

Затем нас везли в открытых вагонах до Норильска. Пока мы ехали, все промокли до костей, совершенно окостенели от холода, так как шел мокрый снег. Где-то вдали в полутьме я иногда видел смутные очертания горных хребтов и пятна снега. Как я позже узнал, это была гора Шмидта, которую назвали в честь знаменитого геолога-исследователя.

Пологий склон горы вел к горизонтальному забою с угольным пластом. Везде простиралась тундра. В защищенной от ветра долине росло несколько жалких березок, боровшихся с суровой природой за свое выживание. Летом деревья пытались распуститься, расцвести и принести семена, давали плоды различные растения, но скоро первый снег уже покрывал землю: ведь лето в тундре длилось всего два месяца. Я стоял на краю тающего снежного поля и с удивлением смотрел на еще зеленый пейзаж, на такой безудержный порыв жизненной силы северной природы.

Перед отъездом из Заполярья у меня была возможность пройти несколько километров по тундре, но, конечно же, в сопровождении конвоира. Тогда я заметил, что люди, которые шли перед нами, тонули по колено в травянистой почве мха. Но это было обманчивое зрелище: ведь верхний слой растений не обрывался, а только эластично прогибался под весом человеческого тела. Это была одна из особенностей почвы в условиях вечной мерзлоты. Солнце приятно светило и излучало тепло, и я смог даже немного поплавать в озере, пока конвой с оружием в руках караулил меня. Я и не рассчитывал, что доживу до этого дня.

Строители, которые проектировали дома и здания, стоящие на подпорках, тоже боролись с законами физики. Они укрепляли опорные колонны, которые стояли в глубокозамерзшем слое так, чтобы ветер мог свободно гулять под зданиями.

Часто наши взгляды завораживало удивительное зрелище полярного сияния. Но не

каждый из нас мог понять и оценить странное и величавое впечатление холодно

пылающих красок полярного сияния.

Часто наши взгляды завораживало удивительное зрелище полярного сияния. Но не

каждый из нас мог понять и оценить странное и величавое впечатление холодно

пылающих красок полярного сияния.

Мощные прожекторы лагеря лучом проходили по темно-синему небу, усеянному звездами, а на освещенном заборе смертельной зоны сверкали насыпанные вокруг светящихся фонарей мелкие кристаллы льда. Я был убежден, что я не один, ведь ту же самую луну, те же самые звезды, которые видел я, могли видеть и мои любимые там, далеко, у себя дома. Остро колющая боль в груди, которая была вызвана глубоким вздохом, так как я неосторожно стал дышать открытым ртом, вернула меня к реальности. Я почувствовал, как снег под подошвами моих валенок странно скрипнул, а в нескольких метрах от себя я услышал металлический звук, как будто происходило трение кристаллов льда.

Летом солнце светит постоянно, и при этом происходит непривычное зрелище. Утром солнце светит через одно окно, а вечером — через противоположное. В тихую ясную, солнечную погоду я иногда видел три или пять дисков солнца на горизонте, которые находились друг возле друга в середине этого солнца. Это было очень яркое излучение. Позже, в Швейцарии, я заинтересовался этим полярным явлением. Это явление объясняют как преломление света, по-научному это звучит parhelion.

В стране вечного снега я очень сожалел, что медленно падающий снег (одно из

любимых мной в детстве зрелищ) сразу же заметал постоянно дующий сильный ветер.

Я никогда не видел в Заполярье снежинок или снежных хлопьев, но порывы ветра

пришлось пережить. Многометровые сугробы замерзали до твердости камня и могли

выдерживать большие грузы. Гусеница трактора, который весил много тонн,

останавливалась на краю сугроба высотой 5-10 метров. Тогда над нашими головами

мы слышали, как скрипел снег.

В стране вечного снега я очень сожалел, что медленно падающий снег (одно из

любимых мной в детстве зрелищ) сразу же заметал постоянно дующий сильный ветер.

Я никогда не видел в Заполярье снежинок или снежных хлопьев, но порывы ветра

пришлось пережить. Многометровые сугробы замерзали до твердости камня и могли

выдерживать большие грузы. Гусеница трактора, который весил много тонн,

останавливалась на краю сугроба высотой 5-10 метров. Тогда над нашими головами

мы слышали, как скрипел снег.

В пургу работа на поверхности приостанавливалась, но под землей она продолжалась. Это означало, что шахтеры должны были выходить на работу и при сильном ветре. Бригады шеренгами по пять человек, цепляясь друг за друга, тесно подтягивались, накрыв голову от ветра башлыком. Часто и конвоиры цеплялись за заключенных, чтобы пурга не смела их в сторону. Каждый из нас был рад, когда ему удавалось дойти без приключений до самых ворот. Иногда ветер дул с такой силой, что даже проверку людей приходилось откладывать. Бывало, что сильный ветер опрокидывал железнодорожный вагон весом 60 тонн...

В лагерях была такая поговорка «Трудовой лагерь — это место, где один смеется, а сотни плачут». Я не смеялся. Я заметил, что уравновешенные личности с твердой силой воли легче переносили трудности. Таких людей я нашел среди своих товарищей, которые верили в Бога. Я бережно храню память об одном рождественском празднике, который навечно останется в моих воспоминаниях: священники и пасторы пяти церквей упомянули о рождестве Иисуса Христа и о значении этого праздника для всех заключенных. К празднику они сделали вино из изюма.

Когда мы вернулись домой, нас часто спрашивали: что было самым угнетающим для нас, что было труднее всего переносить — голод, телесные наказания, принудительные работы, тоску по Родине, безвыходное положение или же неизвестность своей судьбы?

Для меня было очень обидно и унизительно, что моим человеческим достоинством пренебрегали. Потеряв всякую самостоятельность, свободу, имя, я, в конце концов, стал простым номером О-159 в аморфной массе людей, презренным рабом. Но тяготы, которые я пережил, дают мне полную уверенность в том, что Бог меня не покинул, оберег от опасностей и помог вернуться на Родину целым и невредимым. Я заметил: когда я сам хотел выбраться из какой-либо беды, то мне это не удавалось. Если же я полагался на волю Бога, то всегда следовала удачная развязка. В первое время я несколько раз пробовал сбежать из лагеря, но все было напрасно. В меня несколько раз стреляли с близкого расстояния, но не попали.

Это продолжалось еще долгое время, пока я не пришел к мысли, что нельзя думать о том, за что мне выпали тяжкие испытания. Я принял их, научился уживаться с ними. Разговаривая со старшими, опытными товарищами, я постепенно замечал, что перенесенные страдания, сила духа и тела вызывали в них чувство победы над унижениями. И меня это меняло, душевно закаливало. Мое мировоззрение изменилось, я стал смотреть другими глазами на людей, которые находятся вокруг меня. Я стал иначе смотреть на самого себя. Самое главное — это не звания, чины и титулы, а то, что человек собою представляет: его внутренняя цельность, поведение и отношение к людям. Я видел бывших высокопоставленных деятелей и офицеров, которые рылись в кухонных объедках, униженно выискивая окурки сигарет. Были и такие, которые позже горько сожалели, что под внешним давлением вместо «нет» говорили «да» и тем самым одобряли зло.

Там, в трудовых лагерях Норильлага, родилась моя философия жизни, которой следую по сегодняшний день и, надеюсь, буду следовать ей до конца своей жизни. Жестокая школа ГУЛАГа сделала из меня такого человека, каким я являюсь сегодня. Плата за обучение была очень высокой, но его полученная ценность оправдала все мои страдания.

После возвращения на Родину семья, многие друзья просили меня рассказать о пережитом. Я долгое время сопротивлялся — боялся последствий не для себя, а для моих слушателей. А потом подумал: подрастает поколение, которое уже не имеет представления о терроре, а ведь об этом надо знать все, чтобы всегда препятствовать возвращению террора. И тогда я рассказал людям свою личную историю. А закончу я ее четверостишием, которое однажды услышал от одного молодого аптекаря, приехавшего ради северных льгот добровольцем в заполярный край, но дрогнул и в итоге пожалел о своем решении. Я запомнил эти строки, потому что вкладываю в них свой смысл: для меня Север — это Норильлаг.

Кто далекий Север не знает,

Кто там еще не бывал,

Тот пусть себя счастливым считает:

В жизни горя он не видал!

Гриндельвальд,

апрель 2004 года

На оглавление "О времени, о Норильске, о себе..."