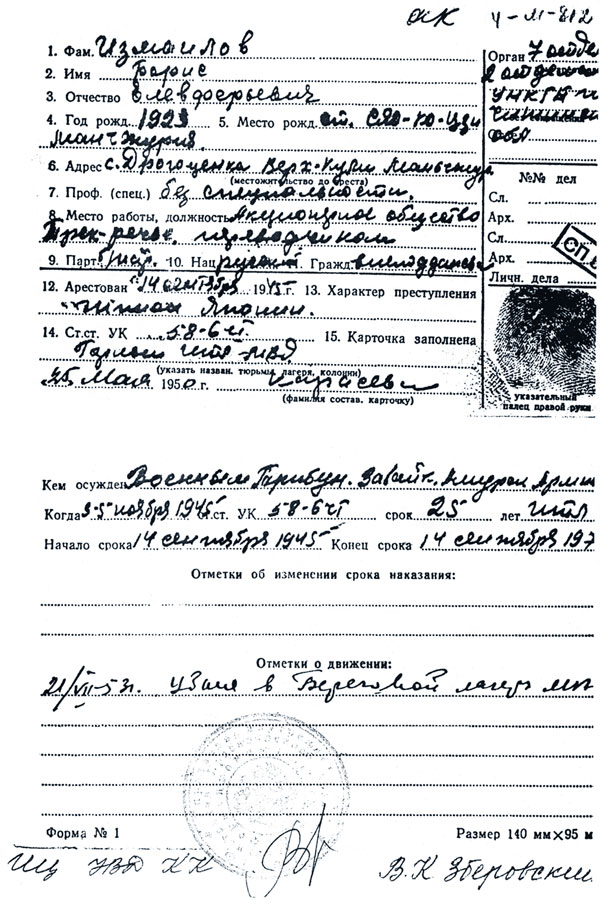

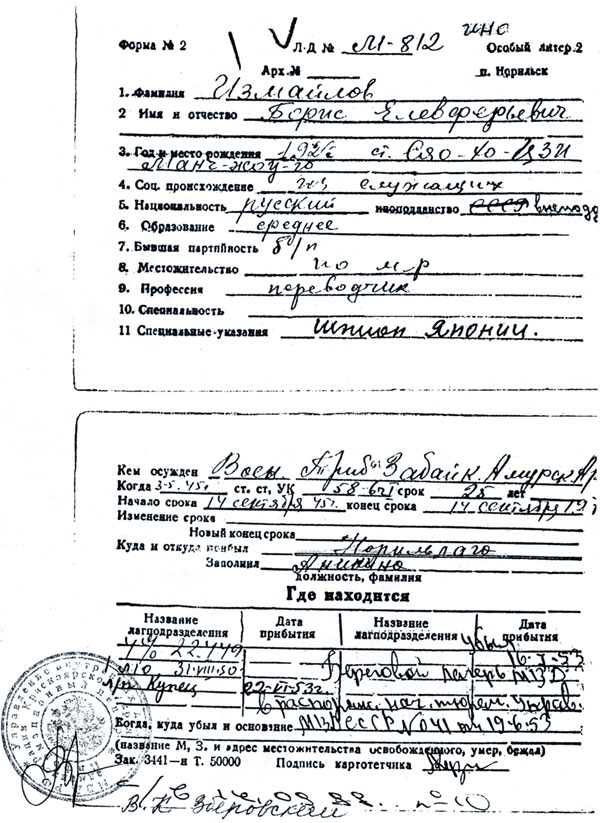

Борис Измайлов: «Эпоха сталинизма не просто трагическая, она навсегда останется мученической историей народа»

Моя матушка, забайкальская казачка Зиновия Кузьминична Калдина, активно

поддержала революцию и даже работала машинисткой в ревкоме в Кяхте, под

Иркутском. Когда в 1921 году Колчак разогнал Советы, родители эмигрировали в

Маньчжурию. Отец стал преподавать в школе Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД).

Я родился здесь на станции Сяо-Хо-Цзи в 1923 году. В 1928-м, когда КВЖД перешла

к СССР, всех, не имевших советского гражданства, уволили с железной дороги. Мы

переехали в Харбин. Здесь в 1930 году я пошел в первый класс, а еще через три

года мы снова сменили место жительства — перебрались в порт Дальний.

Моя матушка, забайкальская казачка Зиновия Кузьминична Калдина, активно

поддержала революцию и даже работала машинисткой в ревкоме в Кяхте, под

Иркутском. Когда в 1921 году Колчак разогнал Советы, родители эмигрировали в

Маньчжурию. Отец стал преподавать в школе Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД).

Я родился здесь на станции Сяо-Хо-Цзи в 1923 году. В 1928-м, когда КВЖД перешла

к СССР, всех, не имевших советского гражданства, уволили с железной дороги. Мы

переехали в Харбин. Здесь в 1930 году я пошел в первый класс, а еще через три

года мы снова сменили место жительства — перебрались в порт Дальний.

В 1940 году я окончил гимназию. Отца направили в Трехречье. Здесь жили казаки в шестнадцати поселках. Отец снова стал преподавать. После школы мне предложили отслужить в японской армии: мы ведь жили в Японии. Я отслужил 5 лет — с 1941 по 1945 год. Потом стал работать переводчиком в японском акционерном обществе. А в августе на территорию Японии вошли советские войска, меня арестовали, хотя я не был подданным СССР, и вывезли в Читу. Как японскому шпиону «тройка» дала мне, рабу божьему, 25 лет. Я начал свой срок на лесоповале на станции Решеты, а оттуда в 1946 году меня перевели в норильские лагеря. Я стал заключенным в 22 года.

...О тех, кто покинул Россию в революцию, хорошее говорить было не принято. Однако в эмиграцию уехали не самые худшие люди — интеллигенция, купечество, крестьяне. С тяжелым сердцем люди оседали кто где. Они все пострадали, но продолжали любить Родину. Мое поколение представляло Россию по Кольцову, Некрасову, Тургеневу... А народ-то был уже не тот. Все-таки мы были оторваны от времени и от действительности.

Уклад жизни в казачьей станице был как при царе. Станичный атаман был всему

голова, все проблемы казаки решали сами. В каждом доме висели портрет

императора, иконы. Жили богато, трудились много. Строго соблюдали традиции:

почитали старших, с незнакомыми здоровались первыми, каждое помещение

обязательно освящали, невозможно представить, чтобы, войдя в дом, кто-нибудь не

снял при этом головной убор. Настоящие казаки никогда не носили наград (хотя их

было немало!) и погон. Уже не служат царю и Отечеству в эмиграции, значит,

нечего и погоны носить. Так они рассуждали.

Уклад жизни в казачьей станице был как при царе. Станичный атаман был всему

голова, все проблемы казаки решали сами. В каждом доме висели портрет

императора, иконы. Жили богато, трудились много. Строго соблюдали традиции:

почитали старших, с незнакомыми здоровались первыми, каждое помещение

обязательно освящали, невозможно представить, чтобы, войдя в дом, кто-нибудь не

снял при этом головной убор. Настоящие казаки никогда не носили наград (хотя их

было немало!) и погон. Уже не служат царю и Отечеству в эмиграции, значит,

нечего и погоны носить. Так они рассуждали.

У казаков был русский театр. Какие знаменитости к нам приезжали! Я еще Шаляпина помню. Русские газеты, журналы выходили, работали учебные заведения. Все это помогло нам сохранить национальную принадлежность к России. Я с самого малого возраста знал, что в любой праздник первый тост старшие провозглашали за Россию. Мы учили историю Отечества по Карамзину, читали Державина, Достоевского, Фета, Бальмонта... Мы не перестали любить Россию, когда она стала советской. Школьное воспитание исключало политику, поэтому мы изучали историю до Николая II, дальше — умолчание. Против Советов нас не настраивали, но были детские, молодежные организации — вот они были политизированы. То, что открылось людям на XX съезде партии, нам было досконально известно. У многих из нас в СССР остались родственники, мы знали о репрессиях при Дзержинском, Ягоде, Ежове, слышали о Соловках и потому осуждали красный террор. В кружке казачьей молодежи старшие внушали нам: Родина у нас одна — любите ее. И это настроение сохранилось у нас и тогда, когда из Китая мы переехали в Квантунское губернаторство, в Японию.

С китайцами у нас всегда были хорошие отношения. Это народ добродушный, открытый, чем-то на нас похожий, такой же доверчивый и наивный, как и мы. Японцы другого склада. Они очень дисциплинированны и трудолюбивы. Мы шутили: если китаец просто копает лопатой — это для него казенная работа, но если лопата мелькает в движении — сдельщина. Японец не так — он всегда работает добросовестно, раз взялся за дело. Но при этом люди остаются замкнутыми, никогда не выдают своих чувств. Правда, если вы подружились с японцем, это более чем надежно.

Мы жили, учились, работали и тосковали по Родине. Это было наше постоянное чувство. Мы рассуждали так: пускай сегодня мы лишены родной земли, но «настанет час, и солнца луч блеснет для нас». Мы часто пели эту песню с большим чувством. Может, несчастье детей первого поколения эмиграции заключалось в том, что мы поняли: нельзя в одну реку войти дважды. И от этого тосковали еще больше. Нельзя жить только прошлым России.

У меня нет обиды на судьбу. Хотите верьте, хотите нет, но если б я не прошел сталинские лагеря, я, наверное, остался бы чужим для русского народа, который пережил разруху, голод, хлебнул лиха в войну и после. А в лагерях моя душа зазвучала в унисон с моим народом. Я вполне заслужил право называться настоящим русским, хотя родился и вырос в Китае, а служил в японской армии.

Без всяких обвинений и объяснений меня объявили японским шпионом. Как переводчик, я читал советские газеты и переводил на японский. «Зачем?» — допытывались от меня следователи. Я столько не прожил, какой длительный срок заключения и поражения в правах мне определила «тройка». Но ни отчаяния, ни волнения у меня поначалу не было: я просто представить не мог, что ждало меня и как сложатся эти 25 лет. Почему-то думал, что за это время либо шах умрет, либо ишак. Но когда мое знакомство с Родиной началось с лагерей, тут-то и начался тихий ужас: поножовщина, уголовники, борьба за существование... Нас спасало, что мы, группа из Китая, держались вместе. Мы переживали, что едем в неизвестность в чем попало, а оказалось, что мы хорошо одеты и нас хотят раздеть. На пересылке мы взяли в оборот уголовников, да так, что от нас отстали.

Я никогда не держал в руках пилы, топора и на лесоповале стал терять силы, стал просто прозрачным. Спасла меня отправка в Норильск, где было больше возможности выжить. Это я потом понял.

...После первой бани в Норильлаге (это было единственное удовольствие зэка, очищающее тело и умиротворяющее душу) в барак заглянул человек в сильно поношенной военной форме и спросил Измайлова. Это был Юрий Ходунов, знавший нашу семью и помнивший меня четырехлетним. Он дал мне много ценных советов, ибо лагерником был уже опытным: его срок подходил к концу. В отличие от нашей семьи его родные после продажи железной дороги выехали в СССР и тут же попали в число репрессированных как японские шпионы.

Ходунов выслушал мою историю, долго молчал. Потом, положив мне руку на плечо, сказал, что напрямую помочь мне не сможет. При всем желании не сможет, потому что прямые контакты со мной опасны для него особенно сейчас. «Вот оглядишься на окружающую обстановку и все поймешь. Может, тогда и меня простишь», — сказал он мне на прощание. Мне не потребовалось на это много времени. А Юрий Ходунов оставил меня на своего друга.

В лагере дружба ценится особо, а уж если встретились земляки... Борис Константинович Федосеев сам искал в Норильске знакомых «китайцев». Обязательно помогал всем, чем только мог. Я сам на пересылке встретился с Петром Зиновьевичем Дикаревым, в прошлом он, как и отец, работал на Китайско-Восточной железной дороге. В 70-х годах я встретил его в Ростове-на-Дону. Как было обидно увидеть очень пожилого человека несгибаемой воли и мужества работающим гардеробщиком в ресторане.

В 6-м лаготделении на строительстве коксохима я копал землю и таскал тяжелые

тачки, потом по протекции друга Бориса Константиновича Федосеева устроился в

лабораторию по испытанию металла на завод металлоконструкций, где директором

тогда был Борис Федорович Ермилов. В 1947 году направили на Медвежку — здесь

строили линии электропередачи для подстанции. До 1949 года я проработал в

аварийно-восстановительной службе при отделе главного энергетика рудника

открытых работ (РOР). Это был год создания Горного лагеря, и меня перевели туда

на строительство медного завода. Начинали с первого колышка, и так кайлом и

лопатой работал до пуска. Потом вернули на Медвежку. Как горько шутили

заключенные, мы все были в ВКП(б) — действовало второе крепостное право (большевиков).

В 6-м лаготделении на строительстве коксохима я копал землю и таскал тяжелые

тачки, потом по протекции друга Бориса Константиновича Федосеева устроился в

лабораторию по испытанию металла на завод металлоконструкций, где директором

тогда был Борис Федорович Ермилов. В 1947 году направили на Медвежку — здесь

строили линии электропередачи для подстанции. До 1949 года я проработал в

аварийно-восстановительной службе при отделе главного энергетика рудника

открытых работ (РOР). Это был год создания Горного лагеря, и меня перевели туда

на строительство медного завода. Начинали с первого колышка, и так кайлом и

лопатой работал до пуска. Потом вернули на Медвежку. Как горько шутили

заключенные, мы все были в ВКП(б) — действовало второе крепостное право (большевиков).

Однажды на ЗЖБИ меня послали в сопровождении вохровца за ящиком электродов. Началась пурга. Охранник оказался астматиком, стал задыхаться. Пришлось взвалить его на себя и тащить его винтовку. Политическим в Норильске доверяли. Все знали, что зэки Петренко, Усевич во время войны даже ездили во Владивосток принимать американские экскаваторы.

Еще один почти анекдотический случай. Был у нас электромонтер Келлер. На комиссии по проверке знаний его спросили: «Какими будут ваши действия, если вы увидите лежащего человека, который по незнанию схватил трос под напряжением?» Келлер ответил, что он должен прежде всего подойти и посмотреть, что это за человек. А на слова «мало знаете», заметил: «Знал бы много — не сидел, тогда, может, вы бы мне отвечали...»

Потом умер Сталин. Вольнонаемные ходили как в воду опущенные, а мы с облегчением и надеждой встретили эту весть. А тут и восстание заключенных вспыхнуло: несколько зон в Горлаге бросили работу. Их спровоцировали произвольные расстрелы охраны... Многое о восстании неизвестно до сих пор. Почему случилось восстание? Есть разные мнения на этот счет. Моя версия — это была провокация на самом высоком уровне. Комбинату, охране были не нужны беспорядки. И все спокойно было в лагерях, пока не пришел к нам этап более тысячи человек из карагандинских мест — это был еще тот катализатор вольнолюбия. Норильск загудел после общения с людьми, знающими, как постоять за себя, как бороться за свои права. У них был опыт сопротивления, пусть и трагический.

Начало восстания застало меня на производстве — нас изолировали от бунтовщиков. Активной роли я не играл, но душой был с восставшими, считая, что за свое будущее надо бороться. Когда после восстания нас, 150 человек, направили в тундру на Купец, тревожно было на душе: может, ведут расстреливать? А нас оттуда повезли в Дудинку, посадили на баржи до Красноярска, оттуда в Ванино, Магадан...

Наступало другое время. В 1953 году, когда стало ясно, что Сталин долго не протянет, началась подковерная борьба за власть. Думаю, Берия специально создавал неустойчивую обстановку в стране, чтобы к нему все обращались как к хозяину страны, чтобы успокоил всех, войска дополнительные потребовал... А другая группа опередила его... Люди хотели перемен, особенно заключенные.

Нас, человек 75, из Магадана направили на сельхозработы строить ледник в подсобном хозяйстве.

Приехали на объект, а на нем ни ограждения, ни вышек и ни одного официального лица. Наконец увидели человека, который оказался прорабом. Спрашивает: «Работать будете?» Отвечаем, что будем. Он почему с этого вопроса начал? Отказники среди заключенных были не редкостью. Например, Анатолия Ивановича Шульца посадили в Китае, чтобы у него жену отбить. Помню, что с первых дней заключения он отказывался от работы и ничего не могли с ним поделать. «Лес пойдешь валить?» — спрашивали его. «С удовольствием, но с одним условием, — отвечал Шульц, — если он пойдет на ваши гробы». Единственное место, где он работал, было это подсобное хозяйство. Потом Анатолий Иванович снова игнорировал лагерный труд.

Но прежде чем мы все как один начали строить ледник, трое из наших пошли к начальнику лагпункта. На стене его кабинета висели обязанности и права для администрации и заключенных лагерей. «Это действует?» — спросили наши представители. После утвердительного ответа договорились: «Мы выполняем свои, а вы свои обязательства». На этом и расстались. А зэкам обязаны были вовремя платить зарплату, четыре раза в месяц показывать кино. Прошел месяц, нам же ни одного фильма не привезли. Мы поставили условие: через три-четыре дня на работу не выйдем, если не будет киносеанса. Администрация объяснила, что дорогу замело, машина не смогла пройти. На это мы ответили, что до этого нам нет дела: ведь у администрации уже в запасе был месяц, и потребовали начальника. Он выслушал нас и сказал: «Идите на работу, вечером покажут все четыре фильма». И правда, возвращаемся под вечер и видим, что солдаты несут на своих горбах пленки. Кто-то посмотрел фильм, кто-то даже два. И хотя крутили все картины, мы их не увидели, потому что заснули: за день-то устали...

Зарплату нам выдавали дважды в месяц. 15-го числа должен был быть аванс, но нам сказали, что денег нет, что дадут аванс позже. Мы не согласились: «16-го выйдем, но 17-го чтоб деньги были. Иначе на работу не пойдем». Рассказывали, что для нас деньги собирали у офицеров, взяли в долг в военторге, но зарплату нам выдали. В общем, жизнь заключенных после смерти Сталина изменилась кардинально, главное — настрой людей другим стал... Берия со своими единомышленниками этого боялся больше всего, потому, по-моему, провокации в лагерях были им на руку.

...Лагерный Норильск стал моим университетом. Учителями были и рядовые з/к, и начальники из заключенных. Всегда буду благодарен главному инженеру РOР Эммануилу Ароновичу Киссельгофу. Он был примером честного труда и человечности, в этом черпал самоуважение и этому учил других. Наверное, он заметил, что я уже надорвался на тяжелой физической работе. И вот однажды меня вызывают к начальнику стройки: «Тебе от Киссельгофа привет и посылка». В ней были брезентовый плащ и сапоги. И тут же мне поручили легкую работу: дали фанерку и карандаш. Записывал ходки машин. Разве это забудешь?

А какие советы давал? Однажды, пока мы чистили дорогу, у нас украли трос. Привезли новый, стали работать, а через два дня его снова увели. Что делать? Киссельгоф хитро прищурился: «Хочешь еврейский анекдот? Один еврей попал в железнодорожную катастрофу. Как о беде сказать жене? Отрядили Моисея. Тот постучался и спросил: «Здесь вдова Роза живет?» Та удивилась: «Почему вдова?» Моисей извинился за оговорку и спросил: «Где муж? Я встретил знакомого, он ехал с вашим Соломоном в поезде, от которого оторвался вагон, так он видел, как его несли. Может, он живой, а может, и нет. В общем, не ждите его...» Короче, иди к Махновецкому и проси лошадь, чтоб вывезти трос. Он не даст, на другой день снова иди». А на третий день уже сам Илья Соломонович пошел к Махновецкому: «Пока за тобой два дня ходили, трос украли. Теперь мы же и виноваты?» Так и вышли из положения, которое могло для нас плохо кончиться...

...В 1956 году всех лиц без гражданства (в соответствующей графе моих документов писали: «Внеподданный») довезли да Хабаровска, потом посадили на поезд до станции Вихаревка. Здесь комиссия Верховного Совета СССР вела пересмотр наших дел. В день снимали судимость с 50-60 человек: «Уезжайте!» Торопили... Судимость сняли, а реабилитации не произошло. Потом каждый занимался этим по своему желанию и возможностям.

История России такая трагическая. Для властителей люди — ничто! Эпоха сталинизма не просто трагическая, она навсегда останется мученической историей народа. Мне так жалко людей, которые несут портреты Сталина, они не хотят знать истории своего Отечества. В 90-х годах прошлого века всерьез заговорили о массовых репрессиях в стране, но тема эта вскоре угасла: власти не хотели отмываться. Руководителям государства все время не до этого — за власть борются...

Скоро о нашем времени рассказывать будет некому. Вот в лагерях я был и счастлив, и несчастлив, а цена всему — человеческая жизнь. И 11 лет без двух месяцев заключения.

...Спустя полвека, в 2003 году, я побывал в Норильске. Впечатление сильное. По трубам узнал медеплавильный, который я строил от самого начала до пуска, побывал на Медвежке, на руднике, куда в то время только линию тянули. Противоречивые чувства вызвал город... В день памяти политзаключенных был на Шмидтихе, где в память о них теперь стоит часовня. В городе построили храм Всех Скорбящих Радость, где отслужили панихиду. Молодежь (и не только!) участвовала, несмотря на холод, в легкоатлетическом пробеге. 30 октября газеты, радио, телевидение — все отметили этот печальный день. Всех нас, бывших узников норильских лагерей, слушали с интересом и вниманием. Мне понравились глаза ребят — пытливые, умные. Хотел неформально встретиться с ними на другой день, чтобы по душам поговорить, да не смог: сердце подвело. Но главное я им сказал: «Историю своей страны обязательно надо знать, интересоваться ею всю жизнь и думать о настоящем: ведь будущее в руках молодых».

Борис Еливферьевич Измайлов в Москве. 2003 г.

На оглавление "О времени, о Норильске, о себе..."