Григорий Климович: «8 июля следственные органы приступили к фабрикации уголовного дела об антисоветском заговоре в Горлаге»

Мне об этом никто не рассказывал.

Это видел в тюрьме я сам.

Заключенный начальника спрашивал:

«Где же правда? Что сделал вам?»

Это быль, а не сказка старинная.

Я свидетелем был всего.

Вот за эти слова безвинные

Десять ног топтали его.

А потом, выражаясь матерно,

Отводя свою душу всласть,

Вот за это избитого в карцере

Двадцать суток морозила власть.

Но когда на прогулке, измученный,

После карцера чуть живой,

Он увидел в бетонной излучине

Одинокий цветок лесной,

Улыбнулся. И, бережно ватником

Пыль смахнув с молодых листков,

Он сказал, обращаясь к привратнику:

«Правда в тех, кто не терпит оков.

Правда в жизни, пускай еще слабенькой...»

И я видел в окно тюрьмы,

Как смеялся цветочек аленький

Над зловещею властью тьмы.

Г.Климович, 1949 г.

Как-то в самый разгар проводимых МГБ арестов врачей и травли евреев я встретился

со своим старым знакомым Яковом Хайкиным — тем самым бывшим подполковником

Хайкиным, который когда-то сразу по прибытии в Горлаг вместе со мной работал

культоргом КВЧ, и поинтересовался у него, что он думает по поводу этой новой

репрессивной акции. Хайкин дружески похлопал меня по плечу и, слегка подавшись

ко мне, прошептал: «Скоро эти репрессии кончатся. Не сегодня завтра Сталин

сыграет в ящик».

Как-то в самый разгар проводимых МГБ арестов врачей и травли евреев я встретился

со своим старым знакомым Яковом Хайкиным — тем самым бывшим подполковником

Хайкиным, который когда-то сразу по прибытии в Горлаг вместе со мной работал

культоргом КВЧ, и поинтересовался у него, что он думает по поводу этой новой

репрессивной акции. Хайкин дружески похлопал меня по плечу и, слегка подавшись

ко мне, прошептал: «Скоро эти репрессии кончатся. Не сегодня завтра Сталин

сыграет в ящик».

— Ой ли?! — воскликнул я, не доверяя его ответу.

— Вот попомнишь мое слово...

А через три дня после этой встречи ранним утром, когда работяги в тревожном ожидании сигнала «Выходить на развод», по-зимнему одетые, в бушлатах и валенках, лежали на нарах, он вбежал в барак и, возмутившись царившим в нем спокойствием, закричал:

— Что же вы лежите?! Он умер... Слышите?! Он умер.

И все мы вмиг, словно услышав известие о всеобщей амнистии, вскочили с нар и, не веря своим ушам, уставились на Хайкина. Яков Лазаревич стоял у открытой двери и, когда я встретился с ним взглядом, пояснил:

— Только что МГБ получило радиограмму. — И тут же, вновь отыскав глазами меня, задорно вскинул голову и добавил: — Вот как ему врачей сажать!

Новость эта ошеломила нас. Потрясенные ею, мы с минуту молчали, а потом вдруг все сразу заговорили и, не дожидаясь резавшей слух команды нарядчика «Развод! Выходи строиться!», тотчас гурьбой повалили на выход. Одновременно с нами выходили люди и из других бараков и так же, как и мы, шумно разговаривая, спешили к проходной вахте на разводную линейку, рассчитывая услышать от присутствующих на разводе надзирателей подтверждение этой новости. Но у проходной, когда мы подошли к ней, было пусто — не видно было даже дежуривших вахтеров. Это обстоятельство насторожило нас. И громкий гул, стоявший над толпами заключенных, из конца в конец заполнивших линейку, несколько поутих. Люди сами по себе без всякой на то команды стали говорить вполголоса. А когда прибыл конвой численностью почти вдвое больше обычного и из дверей проходной вышла группа офицеров, мы дружно повернулись лицом к воротам и над нашей длинной колонной повисла глухая, тревожная тишина. Мы замерли, в глубине души опасаясь, как бы соратники умершего вождя не вздумали справить по нему такую же кровавую тризну, какую некогда справили по своему кумиру сторонники римского диктатора Суллы, уничтожив по заранее приготовленным проскрипциям всех неугодных и подозрительных. Сталин, как и Сулла, был страшен даже после смерти. Он был страшен не только нам, но и эмгэбистам. Они тоже боялись, как бы не перегнуть палку. И в первый день его смерти опасались даже официально выразить свое отношение к случившемуся и объявить об этом людям. Весь день 6 марта 1953 года в Норильске царила какая-то бередящая душу растерянность. Никто не знал, как ему быть: то ли плакать, то ли смеяться. И только поздно вечером, видимо после получения соответствующей инструкции, наконец-то осмелились вывесить приспущенные флаги с привязанными к ним черными лентами. А назавтра к столбу, стоявшему у запретной зоны лагеря, прикрепили громкоговоритель и предоставили нам возможность слушать трансляцию из Колонного зала Дома союзов, где стоял гроб с телом покойного. Звучали грустные мелодии грузинских колыбельных песен, менялся почетный караул, возлагались венки, мимо гроба проходили трудящиеся, и многие навзрыд плакали. Плакали и в Норильске. И даже в лагере находились простачки, которые, внимая лившейся из громкоговорителя печали, не могли сдержать слез. Видя эту неподдельную скорбь, невольно вспоминались стихи Некрасова:

Мир любит блеск, гремушки и литавры.

Удел толпы — не узнавать друзей,

Она несет хвалу, венцы и лавры

Лишь тем, чей бич хлестал ее больней

Наверное, такова сила еще не изжитой в людях рабской привычки. И мы, отдавая должное этой силе, не осуждали людей за их душевную слабость и не возмущались, видя, как они у гроба жестокого бога убивались в горе, рвали на себе волосы и, подобно древним киевлянам, взывавшим к брошенному в Днепр Перуну: «Выдыбай, Боже», взывали, в отчаянии протягивая руки к гробу Сталина. Но не выплыл из Днепра Перун, и не мог встать из гроба Сталин. И все мы — и те, кто плакал, и те, кто не плакал, — когда наступил час похорон, высыпали из бараков в зону и стояли на ветру и морозе, слушая репортаж с Красной площади. Сталина поместили в Мавзолей В.И.Ленина. На траурном митинге выступали Маленков, Молотов, Берия. Они клялись продолжать его дело, заявляли, что внешняя и внутренняя политика останется без изменений. Но ни один из них не объяснил, что именно он намерен продолжать и что конкретно будет оставаться неизмененным. Они говорили ничего не значащими общими фразами, не излагая никакой своей политической и социально-экономической программы. Или в силу ограниченности своих воззрений они ее не имели, или в силу каких-либо обстоятельств, связанных с борьбой за портфель вождя, не решались иметь. Даже Берия, будучи единственным из всех наследников вождя, который в данный момент обладал реальной силой и властью, и тот не выступал с открытым забралом; ему, к нашему удовольствию, что-то мешало говорить твердо и прямо. Было очевидно, что ни один из них не осознавал себя достаточно правомочным стать новым вождем. А поскольку два медведя в одной берлоге не уживаются, такая очевидность позволяла нам с оптимизмом смотреть в будущее, надеяться на скорые перемены к лучшему в Московском Кремле и соответственно в нашей судьбе. И едва закончилась трансляция похорон, как кто-то подал Кауфману аккордеон, и мажорный аккорд неожиданно разорвал было царившую тишину. Вперед вышел Михо Киладзе, он энергично взмахнул руками и, на носках пройдясь перед Кауфманом, принялся лихо отплясывать лезгинку. Лагерники невольно подались ближе к Киладзе и Кауфману и, окружив их плотным кольцом, стали в такт движениям Михо ударять в ладони, одобрительно выкрикивая: «Асса!», «Молодца!». Быстро стуча ногами и артистически выбрасывая руки, Михо как вихрь носился по кругу — и было в нем столько живости и молодого задора, что, глядя на него, как он пляшет, казалось, что это пляшет очень счастливый человек. И многие из окружавших, заряжаясь его веселым молодечеством, тут же пускались в пляс и сами. Круг постепенно ширился, оживление нарастало, и вскоре не было здесь ни угрюмых лиц, ни безучастных. Все мы вдруг почувствовали себя как-то легко и непринужденно, будто отодвинулась в сторону какая-то тяжелая глыба, что постоянно довлела над нами, угнетая и душу, и ум, и тело. И это наше новое самочувствие преобразило наши восприятия действительности, отчего и мороз вроде бы стал меньше, и день светлее, и жизнь показалась нам не такой уж мрачной, какой мы привыкли видеть ее. А на самом деле это был всего лишь мираж, порожденный жаждой жизни. Сущность действительности пока оставалась прежней, о чем тут же и напомнил нам часовой, стоявший на ближней от нас вышке.

— Прекратите! Или стрелять буду! — крикнул он, возмущенный нашим весельем. Оно, никак, показалось ему кощунством, оно оскорбляло его лучшие чувства, испытываемые им в связи с похоронами Сталина, которого он почитал более отца и матери.

Щелкнул затвор. И тотчас, протяжно простонав, замолк аккордеон. Мираж исчез. Все мы повернулись к часовому. Он не пугал нас. Он предупреждал всерьез. Мы это поняли, как только увидели его заплаканное, искаженное злобой лицо. Фанатик с таким лицом мог решиться на любое безумие. Его как-то нужно было остановить. А как? Ответа никто не знал. И мы замерли, когда вперед вышел Володя Трофимов — в прошлом студент Челябинского политехнического института.

— Что случилось, солдат? — спросил он часового.

— И ты спрашиваешь?.. — выкрикнул часовой. — Ты ничего не видишь?.. Не видишь, что весь народ, все люди земли плачут. У всех горе. А вы... Или вы взаправду враги народа? В такой день... Плясать... Как же это можно?!

— Погоди возмущаться! — прервал его Володя. — Мы совсем не такие, как ты о нас думаешь. Мы такие же, как и ты, только горе у нас с тобой разное. Недавно здесь в лагере умерли два старых большевика — люди, которые вместе с Лениным в царских тюрьмах сидели, революцию делали, советскую власть создавали. Прощаясь с ними, мы плакали, и ты видел это. Но ты не плакал. Почему ты не плакал? Разве то горе было меньшим? Когда-нибудь, солдат, ты поймешь это. Время все высветит. А сегодня не обижайся на нас. Мы не враги тебе.

— Ладно, — примирительно буркнул часовой. — Поживем — увидим, а пока приказываю разойтись или... — И он угрожающе повел автоматом. Но теперь этот его жест не пугал нас, мы отнеслись к нему равнодушно, как к какой-нибудь присущей краснопогонникам формальности. Однако излишне искушать судьбу не стали, предпочли за лучшее послушаться приказа часового — уйти от греха подальше. Веселиться было еще рано — наследие Сталина по-прежнему довлело над всем живым, и нужно было ждать, когда время обнажит в нем темные пятна, увидев которые люди ужаснутся и станут отворачиваться от него, как от чего-то противного их человеческой природе. А что такое время наступит, мы не сомневались и, перенося все тяготы лагерной жизни, ждали его, ждали с нетерпением, беспокойно, чутко прислушиваясь ко всякой мало-мальской новости, которая доносилась до нашей «огражденной от всех полосы». И, ожидая, сложа руки не сидели — готовились быть в помощь всему свободолюбивому, что осмелится выступить против жестокого режима и творимого в стране беззакония.

В бараках происходили бурные дискуссии, люди пытались понять, что их ждет впереди и как им надлежит вести себя в предстоящем противоборстве со сталинистами. Суждениям и толкам не было числа — благо в очищенных от подонков и стукачей зонах появилась возможность говорить все, что думаешь. А говорить было о чем: неясных вопросов было более, чем у Фомы слив; все для нас было покрыто мраком, и, блуждая в нем, мы искали хоть сколько-нибудь удобный путь, ведущий к свету. Тон в этих поисках задавали украинцы — самая многочисленная и наиболее организованная национальная группа в Горлаге.

Павлишин Лука с семьей. Снимок 1957 г., Воркута

Большинство украинцев были уроженцами западных областей и сидели за участие в националистическом движении, как это было записано в их формулярах, — определено де-юре. А де-факто все они сидели по подозрению за предполагаемое участие, а точнее, за то, что проживали в районах, подверженных националистическому влиянию. Оуновцев в Горлаге, как и вообще в лагерях, было немного — считанные единицы, которые по разным причинам не смогли уйти с генералом Капустинским на Запад и были схвачены МГБ. Но эти немногие оуновцы, оказавшиеся в лагерях, в Горлаге, — это профессор Лука Павлишин, краевые проводники Герман Степанюк, Михаил Морушко, а также Евгений Горошко, Василий Николишин, Василь Корбут, Иван Столяр, Евгений Грицяк и другие, — стали притягательной силой не только для украинцев, но и для всех лагерников, которые болезненно воспринимали разницу между тем, что они собой представляли, и тем, во что их превратили. В условиях жестокого произвола, выдаваемого за социалистическую законность, эти люди видели в них своих защитников и тянулись к ним, солидаризируясь с ними и поддерживая их. К ним с уважением относились даже русские, не желавшие слышать об украинском национализме, и даже созданная Смирновым партия прогрессистов-ленинцев; Иван Воробьёв и Шебалков — в прошлом оба Герои Советского Союза; Иван Кузнецов и Павел Фильнев — в прошлом оба полковники Советской Армии, а также Владимир Русинов — до ареста учитель, уроженец пос.Чайковский Пермской обл.; Валентин Чистяков — инженер, кандидат в мастера по шахматам, уроженец г.Воронежа; Иван Стригин — в прошлом офицер, уроженец г.Инза Ульяновской обл.; Леонид Быковский — студент Воронежского политехнического института; Владимир Трофимов и другие. Все они были с оуновцами в дружбе, делились с ними и сокровенной мыслью, и последней пайкой хлеба. И это было логично, поскольку в тот конкретный момент у всех нас был один конкретный враг — бериевское МГБ, а по отношению к нему все мы, независимо от идеологических воззрений, были едины и все одинаково опасались, как бы этот враг не узурпировал власть и не довелось бы нам узнать еще более черные дни, чем те, какие мы знали до этого. И хотя нам было известно, что пуганая ворона и куста боится, но мы не куста боялись. Видя, как бериевцы после смерти вскормившего их отца день ото дня все наглели, не зная над собой никакой иной власти, кроме собственной, мы душой чуяли их устремления, и по этому поводу двух мнений не было. Радостное возбуждение, которое охватило нас в первые дни после смерти Сталина, сменилось тревогой. Нас ожидали не свобода и даже не облегчение нашей участи, а новое тяжелое испытание. С каждым днем МГБ все туже зажимало гайки; оно, никак, в обеспечение торжества своей власти решило ужесточить режим.

В лагере снова получило статус законности кулачное право. От нас добивались рабского повиновения начальству. Всякое возражение надзирателями рассматривалось чуть ли не как бунт против советской власти, и возражающего избивали с не меньшей жестокостью, чем это когда-то делали суки Цемстроя. Положение наше стало такое, что хоть лазаря пой. Однако никаких контрмер мы пока не предпринимали. Сдерживая свои эмоции, мы до поры молчали, считая, что МГБ и Берия опасны не только нам, но всем гражданам Союза, даже наследникам Сталина, и ждали, когда те, устав терпеть их власть над собой, скажут свое слово. И в этих своих расчетах не ошиблись.

4 апреля 1953 года газета «Правда», извещая весь Союз, опубликовала Указ Президиума Верховного Совета СССР о прекращении из-за отсутствия обвинения возбужденного против врачей уголовного дела и об отмене Указа от 27 января 1953 года о награждении орденом Ленина врача Тимошук, по доносу которой было возбуждено это дело. Снова в наших душах забрезжила надежда, что скоро разберутся и с нами, так же как и с врачами. Однако на фоне того произвола, что творили в лагере местные власти, надежда эта выглядела весьма призрачной, и опытные лагерники не тешили себя ею.

Как-то вечером ко мне в барак зашел мой земляк Иван Наумович, работавший здесь начальником стройучастка, и в доверительной беседе сообщил мне, что генерал Семенов и полковник Желваков зачем-то уехали в Москву.

— Думаю, не за амнистией для нас, — заметил Наумович.

Несколько позже об этом предупредил меня и Донич — он тоже был того же мнения, что от поездки в Москву наших начальников ничего хорошего ждать не следует. Старые лагерники интуитивно чувствовали надвигавшуюся беду. Интуиция их не подвела. По возвращении из Москвы Семенов лишил нас книг, газет, коммерческой столовой, запретил группами передвигаться по зоне. И снова с отбоя до подъема нас начали запирать в бараках, а конвой получил разрешение при малейшем неисполнении его указания применять в отношении нас оружие. По сути дела, Семенов санкционировал необузданный произвол, и конвоиры не стали с нами церемониться.

Первые выстрелы прозвучали на Медвежке, в 1-м отделении. Жертвами этих выстрелов стали два наших товарища. Их застрелил солдат-сверхсрочник при выходе на работу. В МГБ этот поступок солдата был одобрен, и за образцовое несение службы ему был предоставлен месячный отпуск.

Следующим, кого поощрили таким отпуском, был начальник караула женского отделения. Самодовольно улыбаясь, он в упор застрелил бригадира 4-го отделения Алексея Болтушкина, когда тот обратился к нему с просьбой разрешить поговорить с женой.

Не удержался от соблазна получить возможность погостить дома у мамы и часовой, стоявший на вышке в оцеплении Горстроя. В самый канун 1 Мая — пролетарского праздника — он застрелил работягу, ремонтировавшего леса на участке прораба Семена Бомштейна. Сразу после праздника часовой получил желанную возможность. Он выглядел счастливчиком. Ему завидовали его друзья — солдаты охранного дивизиона, и эта их подлая зависть во много раз увеличивала опасность, угрожавшую нашим жизням. И хотя мы стали остерегаться конвоиров, как могли старались не раздражать их, не бросаться им в глаза, при случае обходить стороной — ничего не помогало. Их желание получить отпуск превосходило наши старания.

Где-то примерно через неделю после выстрела на Горстрое начальник конвоя, сопровождавшего колонну заключенных, возвращавшихся с работы в 4-е отделение, остановил эту колонну и, действуя по своему усмотрению, выдернул из строя трех человек, в числе которых был старый лагерник Дмитрий Лебедев, и тут же, на виду у всех, короткой очередью из автомата уложил их на покрытую снегом землю, а потом, пнув носком сапога каждого из них и убедившись, что сработал на совесть, подал команду: «Вперед! Шагом — марш!» Понурив головы, люди послушно тронулись с места и медленно, цепляя ногу за ногу, потянулись в лагерь.

— Быстрей! Шире шаг! Подтянись! — подгоняя, кричали конвоиры.

Но люди продолжали идти, как шли. У них не было страха, у каждого душа была

«гневна, грозна и надо бы громом греметь оттудова, кровавым лить дождям»,

однако, будучи со всех сторон окруженными автоматчиками, они молчали. И грозно

было это наше молчание. Оно таило в себе бурю, но бериевцы, уверенные в своей

силе и власти, считаться с этим не хотели и продолжали творить свое черное дело.

Очередными жертвами кровавого шабаша стали семь заключенных 3-го отделения. Их застрелили во время развода при выходе из зоны; застрелил солдат из спецвзвода, недавно прибывшего в Норильск по личному указанию Гоглидзе.

И снова кровь товарищей обагрила заснеженную тундру; снова негодование обожгло душу. Но и на этот раз мы стерпели. <...> Все мы кипели негодованием, все были возбуждены сверх всякой меры — малейшая искра могла вызвать пожар. Эмгэбисты знали об этом. Однако, страдая чрезмерной самоуверенностью, выводов не сделали и вскоре такую искру высекли.

Это случилось 25 мая 1953 года, в шесть часов вечера. Я в числе лагерников,

работавших во вторую смену, находился в оцеплении Горстроя, расположенного в

полкилометре от 5-го отделения и вплотную примыкавшего к центральной улице

Норильска, на которой помещались Управление МГБ и ДИТР (Дом ИТР). Было начало

рабочего дня. Бригады, только что получив инструмент, разбрелись по объектам и

приступили к работе. Задвигались краны, закрутились бетономешалки, загрохотали

отбойные молотки. Мы строили город, и, как уверяло нас начальство, строили для

себя. Я этот город ненавидел и потому участвовал в его строительстве не сошкой,

а ложкой. И в этот день я не последовал за бригадой на объект, а зашел в

электромастерскую. Мне хотелось увидеться со своим земляком — Николаем Лисом.

Однако в мастерской Николая не было, работяг тоже. <...>

Это случилось 25 мая 1953 года, в шесть часов вечера. Я в числе лагерников,

работавших во вторую смену, находился в оцеплении Горстроя, расположенного в

полкилометре от 5-го отделения и вплотную примыкавшего к центральной улице

Норильска, на которой помещались Управление МГБ и ДИТР (Дом ИТР). Было начало

рабочего дня. Бригады, только что получив инструмент, разбрелись по объектам и

приступили к работе. Задвигались краны, закрутились бетономешалки, загрохотали

отбойные молотки. Мы строили город, и, как уверяло нас начальство, строили для

себя. Я этот город ненавидел и потому участвовал в его строительстве не сошкой,

а ложкой. И в этот день я не последовал за бригадой на объект, а зашел в

электромастерскую. Мне хотелось увидеться со своим земляком — Николаем Лисом.

Однако в мастерской Николая не было, работяг тоже. <...>

Удрученный воспоминаниями, я поднялся и, чтобы как-то отвлечься от горьких дум, взялся было отпиливать втулку от зажатого в тиски куска трубы, как дверь шумно распахнулась и в мастерскую стремглав вбежали Тарас Супрунюк — тот самый карагандинец, который при знакомстве со мной в первой камере тюрьмы угощал чаем, и Толик Гусев — молодой парень, содержавшийся в Горлаге как член семьи «врага народа».

— Да что же это творится? — прямо с порога закричал Толик. — До каких пор терпеть? Чего ждем?! Мусора лютуют, а мы?!

И, увидев, что я не понимаю, чем они возбуждены, тут же, горячо перебивая друг друга, сообщили, что несколько минут назад в 5-м отделении, прямо в зоне, застрелили четырех человек. Люди сидели на завалинке барака, греясь на солнце и мирно беседуя, и никто из сидевших даже ахнуть не успел, когда начальник конвоя дал по ним автоматную очередь. Наверное, этот начальник тоже рассчитывал получить отпуск и погостить у мамы. Но не все коту масленица. На этот раз расчет не оправдался. Это возмутительное злодейство подняло на ноги всех лагерников 5-го отделения и явилось той искрой, из которой потом возгорелось пламя. Оно переполнило чашу нашего терпения, вывело людей из равновесия, и они, обуянные яростью, выбежали из бараков, столпились в зоне. Протестуя против оголтелого произвола, лагерники подняли такой отчаянный крик, что, услышав его, только камень мог не содрогнуться.

— Що будэмо робить? — сверля меня глазами, спрашивал Тарас. — Там, — он кивнул в сторону 5-го отделения, — люды кричать. Боны просять допомоги. Це наши браття!

И, увидев, что меня бросило в жар, и поняв, что мне не до ответа, он выхватил из-за пояса финку и, выкрикнув: «Будь что будэ!» — тотчас вместе с Толиком выскочил из мастерской. А через минуту, волнуя и призывая, взревел мощный прерывистый гудок, поданный по их требованию машинистом компрессорной Горстроя. И хотя никаких общих указаний, как вести себя в подобной ситуации не было, и никто единой команды не подавал, все, однако, действовали согласованно. В каждой бригаде и даже звене нашелся человек, который сразу, как только заревел гудок, встал и крикнул, обращаясь к своим товарищам: «Кончай работать! Хватит! Наработались!» И когда гудок умолк, ни один кран не двигался, не стучал ни один молоток. Работяги группами и в одиночку тащились к двум уже достраивавшимся домам, из которых хорошо просматривалась зона 5-го отделения, где все еще стоял крик. Всем хотелось увидеть и понять, что там происходит. Они толпились у проемов окон, теснились на балконах, а кое-кто забрался на крышу и, махая флажками, пытался, пользуясь морской азбукой, связаться с кричавшими. Крик этот надрывал душу. Каждый слышал зов о помощи, рвался, чтобы как-то помочь товарищам, а помочь ничем не мог. И, слушая, в бессильной злобе скрипел зубами. И вдруг снова автоматная очередь. Люди на мгновение опешили, а потом как-то сразу закричали, и голоса полутора тысяч человек нашего оцепления слились в единый громкий протест с голосами двух с половиной тысяч лагерников 5-го отделения. И никто в данную минуту не думал об опасности, никому не была страшна смерть. Все мы были ослеплены охватившей нас яростью и кричали, поражая слух и вольнонаемных жителей близлежащих домов, которые, прильнув к окнам или выбежав на улицу, сочувственно смотрели в нашу сторону, и эмгэбистов, которым не терпелось заткнуть нам рот. Но и те и другие молчали: первые — осознавая свое бессилие, вторые — понимая, что сейчас пламя нашего гнева им не остановить, что сейчас любая акция, предпринятая ими против нас, только подольет масла в огонь и пламя это возгорится с еще большей силой. Бериевцам ничего иного не оставалось, как ждать, когда улягутся наши страсти. И они ждали, а мы кричали. Мы во всю силу своего голоса взывали к гражданским чувствам жителей Норильска и не успокоились даже тогда, когда нам удалось-таки связаться с лагерниками 5-го отделения и узнать от них, что возмутившая нас автоматная очередь была не очередным террористическим актом, а божьей карой, — ею был убит стукач Абрамов, который, испугавшись возможного возмездия, вскочил в запретку. Движимые яростью, мы ничего не признавали, кроме ее самой, и, несмотря на обнаружившуюся ошибку, продолжали кричать и кричали долго, пока не удовлетворились трусливой растерянностью краснопогонников и не дали им ясно понять, что играть с автоматом опасно. А потом мы гуляли по зоне оцепления: ходили толпами взад-вперед, словно по проспекту вечернего города, и вызывающе громко разговаривали, нарочито демонстрируя перед конвоирами свою беспечность и пренебрежение к страху перед смертью. Мы как бы старались убедить их, что жизнь для нас не стоит ломаного гроша и терять нам нечего. Кое-кто даже пытался затянуть песню, но это было уже слишком, и он тотчас замолк, остановленный укоризненными взглядами товарищей. На душе было муторно. Мы чувствовали себя так, как чувствует себя приговоренный к казни накануне исполнения приговора. И беспечность наша была всего лишь ширмой, за которой, пребывая в ожидании ответных мер МГБ, мы прятали свою тревогу. <...>

В 11 часов вечера с миротворческой миссией к нам в оцепление Горстроя пожаловали: полковник Полтава, полковник Толмачев, Гумбин и начальники 4-го и 5-го отделений — Нефедьев и Ширяев. Увидев этих представителей власти, так и хотелось воскликнуть: «Ба! Знакомые все лица!» Всех их мы знали как свои пять пальцев. Это были люди ограниченные и жестокие. Во всяком нарушении режима им чудился вражеский умысел, пресекая который они в каждом конкретном случае отыскивали зачинщиков и на них потом отыгрывались, считая их агентами мирового империализма. Общая масса людей ими в расчет не принималась, они рассматривали ее как стадо, послушное кнуту пастуха. И хотя почти каждый конфликт с нами убеждал их в противном, однако в силу своей полицейской тупости они продолжали поступать так, как это было вбито им в голову и предписывалось инструкцией. Войдя в зону, вся эта группа направилась не к нам, стоявшим у домов и ожидавшим их, а по рабочим объектам в расчете, что работяги, оставленные на этих объектах для соблюдения порядка, не осмелятся перечить их требованиям и своей покорностью предоставят внушительный козырь в предстоящем разговоре с зачинщиками. И поначалу они могли быть довольными: все шло, как было задумано, без какой-либо осечки. Они прошли на электроподстанцию, и та начала работать, потом зашли в компрессорную, и компрессорная заработала, следом пустили котельную и бетонный завод и только после этого соизволили подойти к нам.

— Почему бросили работать? — подойдя, загремел Полтава. — Это саботаж! Экономическая контрреволюция! Приказываю разойтись и приступить к работе!

Мы стояли густой толпой, и в ответ на грозный приказ полковника никто из нас даже не переступил с ноги на ногу.

— Вы что же это? — Несколько умерив свой пыл, уставился на нас Полтава. — Отказываетесь повиноваться? Или, может, боитесь тех, кто подбил вас на этот бунт?

— Мы не бунтуем, — возразил стоявший среди толпы Миша Куржак. И, подняв на Полтаву глаза, пояснил: — Мы рады были бы работать, да у нас опускаются руки. Зачем работать? Вы же нас за людей не считаете... Стреляете, как собак каких. Вы только что застрелили в пятой зоне четырех наших товарищей...

— Так это же в пятой зоне, — прервав Мишу, вскинулся майор Нефедьев.

— Но почему тогда не работают бригады 4-го отделения? У нас, в четвертом, не стреляют. У нас — порядок.

Я сидел на бетонной балке, но при этих словах вскочил, словно больно ужаленный.

— Так это у тебя порядок?! — выкрикнул я в лицо Нефедьеву и дал волю своему негодованию: — А разве это не у тебя стреляли по людям в тюрьме?! Разве три человека, которых застрелил солдат по дороге в лагерь, были не из 4-го отделения?! Это разве не у тебя привязывают людей к саням и волоком тащат на работу?! Не у тебя ли надзиратели, как дикие янычары, лютуют от подъема до отбоя?! И у тебя — порядок?!

Такой неожиданно бурный выпад, излившийся на Нефедьева и иже с ним эмгэбистов, привел их в замешательство. И до этого молча стоявшая наша толпа вдруг заволновалась и загудела, послышались крики:

— У нас нет больше сил терпеть ваши издевательства!

— Довольно с нас произвола!

— Никакой работы!

— Требуем московскую комиссию!

И тут же под аккомпанемент этих выкриков вперед вышел бригадир белорусской 23-й бригады Иван Гальчинский. Он вопрошающе покосился на обескураженное начальство и, остановив свой взгляд на Полтаве, заявил ему:

— Вот что, гражданин полковник, пугать нас контрреволюцией — пустая затея. Мы уже пуганы. И если у вас не нашлось для нас лучших слов — разговор окончен. Мы требуем вызвать сюда московскую комиссию и до ее прибытия работать не станем.

Сделав это заявление, Гальчинский отступил шаг назад, повернулся к нам лицом и, бойко вскинув голову, крикнул:

— 23-я бригада, на выход! За мной!

И тотчас 23-я бригада отделилась от толпы и последовала за своим бригадиром. Они в присутствии начальства вторично остановили компрессорную, котельную, бетонный завод и на этот раз остановили надолго. Отступать нам было уже невозможно.

В эту же ночь был образован забастовочный комитет. В его состав вошли:

Кляченко, Николишин, Кушта — украинцы; я и Семен Крот — белорусы; Трофимов, Иван

Стригин, Смирнов — русские; Петрушайтис — литовец; Григорий Сальников — еврей;

Роман Елоян — армянин; Гладысевич — поляк; Ахмед Гуков — чеченец. В ту же ночь

только что созданный комитет принял решение требовать полномочную московскую

комиссию и до прибытия таковой ни на какие соглашения с местными властями не

идти и к работе не приступать.

В эту же ночь был образован забастовочный комитет. В его состав вошли:

Кляченко, Николишин, Кушта — украинцы; я и Семен Крот — белорусы; Трофимов, Иван

Стригин, Смирнов — русские; Петрушайтис — литовец; Григорий Сальников — еврей;

Роман Елоян — армянин; Гладысевич — поляк; Ахмед Гуков — чеченец. В ту же ночь

только что созданный комитет принял решение требовать полномочную московскую

комиссию и до прибытия таковой ни на какие соглашения с местными властями не

идти и к работе не приступать.

Рано утром матрос Касьянов с помощью азбуки Морзе передал в 5-е отделение сообщение о принятом нами решении и оттуда, из 5-го отделения, ответили, что они также создали забастовочный комитет и выдвигают такие же требования.

Забастовка обретала организованный характер. И когда это стало очевидным фактом, взбунтовалось 6-е отделение, которое состояло из двух зон — каторжной и итээловской (исправительно-трудовой лагерь). Инициаторами выступили каторжанки во главе с Марией Нагорной и Анной Мазепой. Они сломали забор, разделявший зоны, и, соединившись с итээловками, также создали забастовочный комитет. В его состав вошли: Мария Нич, Леся Зеленская, Мария Нагорная — украинки; Люда Сафранович — белоруска; Ирена Мартинкуте — литовка; Аста Тофри — эстонка; Лидия Дауге — латышка.

Узнав о бунте в 6-м отделении, мы в Горстрое встретили это сообщение громким ликованием. На душе у каждого из нас был праздник. К сожалению, этот праздник долго продолжаться не мог. С точки зрения МГБ, это был вражеский выпад против советской власти, пресечь который оно считало своим патриотическим долгом. Не изменило себе это ведомство и на этот раз.

В 10 часов утра ворота нашего оцепления открылись, и в зону вошли директор Норильского комбината полковник Зверев, генерал Семенов, полковник Желваков и начальник Горстроя подполковник Муравьев. Все они шли вместе одной группой, а впереди них, соблюдая социальную субординацию, шел главный инженер Горстроя бывший наш лагерник Якушев. Выказывая приличествующее такому высокому начальству почтение, им навстречу вышли я, Куржак и Гальчинский. Поравнявшись с Якушевым, мы остановились, Куржак отрапортовал:

— Гражданин главный инженер! На вверенном вам строительстве объявлена всеобщая забастовка.

Якушев огляделся по сторонам и, чуть подавшись к нам, ответил:

— Спасибо. Большое спасибо. Довольно им произвольничать! Молодцы! Я одобряю...

Но времени для излияния своих чувств у Якушева уже не было, и я прервал его:

— Гражданин главный инженер, сзади подходят ваши. Проходите мимо.

Якушев понял меня и, согласно кивнув головой, пошел вперед. А мы остались

стоять, ожидая Зверева и его компанию.

Подойдя к нам, Зверев окинул нас недобрым взглядом и презрительно ухмыльнулся:

— Это что — передовой пост?

— Напрасно иронизируете, гражданин полковник, — заметил ему Гальчинский. — Это предупредительный пост.

— Гм... — Зверев похмурел, уставился на Гальчинского и спросил: — И о чем же вы хотите предупредить нас?

— А чтобы вы, гражданин полковник, в разговоре с людьми не зарывались и вели себя корректно, не допуская оскорбительных выпадов, — ответил Гальчинский и, бросив на Семенова пытливый взгляд, пояснил: — Люди очень озлоблены. Они считают генерала и вас виновными в творимом здесь произволе и расстрелах, и любая ваша неосторожность...

— Какая неосторожность?! — побагровев, заревел Зверев. — Вы провокаторы! Я буду говорить с работягами! Они знают меня. — И, не став более слушать нас, энергично направился к толпившимся невдалеке людям. Следом за ним, обогнав нас, пошли Семенов с Желваковым и Муравьевым.

Толпа притихла. По тому, как все они шли, оставив нас далеко позади себя, люди поняли, что между нами и ними произошла размолвка, и насторожились.

— Здорово, молодцы! — остановившись у толпы, гаркнул Зверев. Но в ответ никто не

обронил ни звука. Молодцы молчали. И Зверев обмяк.

— Вы что же это, братцы, меня не узнаете?

— Почему не узнаем? — послышалось из толпы. — Узнали.

— Так в чем же дело? — оживился Зверев. — Давайте разберемся. Вы же хорошие работяги. Я было премировать вас хотел, уже посылки для вас приготовил, а вы... Что случилось?

— Интересно у вас получается, — как бы недоумевая, обратился к Звереву Николишин. — Ты за хорошую работу посылки нам давать собирался, а вот он... — Николишин кивнул в сторону генерала Семенова и компании, — перестал платить нам за работу, лишил книг, ларька, запретил переписку с родными, лютует в лагере, как волк в овчарне, и потихоньку постреливает нас, будто дичь какую. Что ж это между вами случилось? Разнобой выходит. Ты вроде за справедливость, а он беззаконничает.

— Никто не беззаконничает, — прервал Николишина Семенов. — За совершенное вчера преступление начальник конвоя будет отдан под суд, а относительно ограничений, которые вас возмущают, то эта мера временная: введена она ввиду чрезвычайного положения и в строгом соответствии с постановлением, подписанным начальником ГУЛАГа генерал-лейтенантом Долгих.

— Ага! — догадливо воскликнул Вася Лубинец. — Так это, значит, Долгих повинен в творимом здесь произволе? А вы вроде сбоку-припеку, только исполнители?! В таком разе, — повысив голос, заявил Лубинец, — нам с вами говорить не о чем. Вызывайте сюда Долгих и представительную московскую комиссию, желательно комиссию ЦК.

Толпа колыхнулась, и сотни людей, подхватив это заявление Лубинца, закричали, требуя московскую комиссию.

— Погодите! — выбросив вперед руку, крикнул Зверев.

И когда люди умолкли, он принялся доказывать, что, протестуя подобным образом, они ничего не добьются, что им лучше прекратить «волынку», и, если они это сделают, обещал самолично рассмотреть их жалобы и удовлетворить законные претензии.

— Ну, так как, молодцы, ссориться или мириться? — выкрикнул он в заключение и впился глазами в Аношкина. — Вот ты, старик, как думаешь?

— Я-то что? — Развел руками Аношкин. — Я думаю, что оно мириться бы лучше. Да только не видел я мира между лисом и петухом. Не бывает такого мира. И все-то ты, гражданин полковник, врешь, все-то твои слова — это лисья хитрость, употребленная тобой затем, чтобы успокоить нас да потом потуже затянуть на нашей шее петлю. Не верим мы тебе.

— А кому же вы верите? — прищурив глаза и устремив их на Аношкина, спросил Желваков.

— Себе верим. И только себе.

— А может, вовсе не себе, а вот тем провокаторам... — и Желваков указал пальцем туда, где стояли я, Куржак и Гальчинский, — которые подбили вас на этот преступный саботаж?

— Преступный?! — вскрикнул Аношкин. — А расстреливать невинных людей — это не преступно?! А морить в карцере, а рубашку одевать, к саням привязывать — это не преступно?! И может, не вы провоцируете на эти преступления солдат и надзирателей? Как же вы такие можете приходить к нам, смотреть нам в глаза, красивые речи баять да еще пальцем показывать на людей, которые по сравнению с вами ангелы Божьи? Эх, вы! — Аношкин в отчаянии махнул рукой и круто повернулся к лагерникам. — А вы что стоите, уши развесили?! — крикнул он притихшим людям. — Расходитесь! Здесь некого слушать. Все расходитесь!

И через несколько минут на площадке перед домами остались только четыре эмгэбэшника, главный инженер да нас трое.

— Не вышел из тебя, гражданин полковник, дипломат, — заметил Звереву Миша Куржак. — А мы тебя предупреждали.

Зверев зло покосился на нас, но ничего не сказал и вместе со всеми пошел к воротам.

Теперь, соблюдая социальную субординацию, главный инженер шел позади всех, а за ним шли мы втроем, являясь как бы спецарьергардом, прикрывавшим бесславный уход из зоны высокого начальства и не позволявшим этому начальству встретиться со стукачами. Это было невероятно. Губернатора Таймыра выпроваживали работяги, а он терпел подобное унижение! Во все глаза смотрели на это парадоксальное зрелище заключенные 9-го отделения Норильлага, которые работали на строительстве дома, возводимого рядом с нашим оцеплением. Их потешало это зрелище, но, видя его, они ничего в нем не могли понять. И как только Зверев и компания, сев в машины, уехали, нас окрикнул какой-то их бригадир.

— Что у вас происходит? — спросил он.

— Забастовка, — ответил я бригадиру. И коротко объяснил ему, что за забастовка, из-за чего и во имя чего, призвал его поддержать нас, подать свой голос против произвола и в защиту заключенных, сидевших по статьям, не подлежавшим амнистии, а именно: по 58-й, 193-й (за дезертирство) и Указу от 7-8 августа 1932 года (за хищение социалистической собственности) — и требовать пересмотра дел по этим статьям.

Бригадира агитировать было не нужно. Выслушав меня, он повернулся к своим людям и приказал им сдать инструмент и построиться. А когда те выполнили его приказ, обратился к конвоиру.

— Начальник! — крикнул он ему. — Уводи в зону. Работать не будем. Мы все тут одной веревочкой связаны, нам здесь друг без друга нельзя.

Поведение этого бригадира и отношение к забастовке главного инженера Горстроя ободрили нас. Стало очевидно, что люди Норильска сочувствуют нам и многие готовы поддержать нас практически, лишь ждут твердого нашего слова. И мы с таким словом медлить не стали.

В 13 часов над Норильском появился первый бумажный змей с 80 листовками, перевязанными подожженным ватным шнуром. В определенное, точно рассчитанное время шнур перегорал, освобождая листовки, и ветер рассеивал их в заданном районе. Змей был одной из тех выдумок, на которые, говорят, голь богата, и отныне мы запускали его ежедневно, информируя норильчан о положении в нашем оцеплении и в зонах 5, 6 и 4-го отделений, об обстановке в которых мы узнавали от повара, привозившего в оцепление кормежку.

Этим поваром являлся бывший иранский летчик. В 1948 году во время ночного полета он сбился с курса и был вынужден совершить посадку на одном из аэродромов в Армении. На запрос иранского правительства о пропавшем в советском небе самолете компетентные органы ответили, опубликовав ответ в газете «Правда», что самолет разбился, летчик погиб. А чтобы эта версия никем не оспаривалась, в кабинетах МГБ Абдуллу нарекли Кузьмой, дали ему русскую фамилию и доставили в Горлаг, где он стал нашим поваром. И никого не смутило то обстоятельство, что этот кабинетный Кузьма совсем не знал русского языка. Видимо, МГБ считало, что лагерь восполнит этот пробел. Однако, прибыв в лагерь, Абдулла замкнулся в себе и учиться русскому языку не стал. За три года пребывания с нами он не научился по-русски даже правильно ругаться и разговаривал с нами больше жестами и мимикой, чем словами. Обыкновенно такая его речь забавляла нас, вызывала улыбки, но во время забастовки эта речь стала единственным источником, из которого мы могли получить сведения о том, что делается в 4-м отделении. И, слушая Кузьму, мы не улыбались, а по-настоящему ломали головы, стараясь в меру наших лингвистических способностей разобраться в том, о чем он нам рассказывал. А разобраться было непросто.

— Там... вычор... лагеря, — говорил он нам, приехав с обедом в первый день забастовки, 26 мая, — конвой на вышке «бух-бах» стрелил Петра Климчук. Люди злой, крычат. И начальник злой, крычит. Начальник хочет Климчук взять. Люди не хочет. Сыгодни зона, на стол... гроб... Люди ходят у гроб... на коленки... Плачут... Все плачут. Скоро три часа. Похороны. Просил пять минут всем похороны Климчук. Будет большой гудок. Зона гудок. Похороны пять минут... Три часа. — И, взявшись руками за голову, застонал: — Ой-е-ой. Горе. Люди, горе. Большой хипиш. Ой-е-ой...

А через двадцать минут, обсудив это сообщение Абдуллы и придя к единому мнению относительно его содержания, мы передали на 5-е и 6-е отделения следующее:

— Вчера, вечером, в 4-м отделении застрелили Петра Климчука. Хоронить будут в зоне сегодня в три часа дня по гудку котельной отделения. Просят во время похорон Климчука всем почтить его память пятиминутным молчанием.

<...>

В три часа, больно тронув душу, тишину разорвал далекий глухой гудок. И тотчас, вторя ему, заревел гудок нашей компрессорной. Во всех зонах двадцать тысяч человек в одно мгновение сняли шапки и, выпрямившись, застыли на месте. Нервная спазма сдавила горло. Люди всхлипывали, у большинства по щекам катились слезы. Впервые мы официально хоронили своего товарища и, оплакивая его, оплакивали и десятки тысяч других, похороненных у Медвежки. Все они стали жертвами произвола, погибли безвременно, будучи лишенными имени. Они взывали к отмщению. И, роняя слезы, мы вместе с тем кипели негодованием. В эти скорбные минуты похорон Климчука каждый из нас, пока еще оставшихся в живых, давал себе клятву никогда не забывать этого нашим тюремщикам и делать все, что в силах, чтобы сдержать свою клятву.

И мы сдержали.

Вскоре после похорон снова взвился в небо наш бумажный змей с листовками, а на стене, обращенной к Норильску, появился десятиметровой длины лозунг: «Граждане Норильска! Сообщайте ЦК партии и ООН: нас морят голодом и убивают. Мы просим помощи».

Эмгэбисты нервничали. Наши действия выводили их из себя. Они понимали опасность, заключавшуюся в этих действиях, но не могли найти, что предпринять, чтобы как-то образумить нас и заставить прекратить «волынку». Они бились над неразрешимым для себя вопросом. А между тем во всех районах Норильска читали наши листовки, а забастовка ширилась.

27 мая не вышли на развод лагерники 1-го и 3-го отделений Горлага. Комбинат, жизнедеятельность которого всецело зависела от жизнедеятельности лагерей, остановился. Погасли отражательные печи, замерли конвертеры, перестали дымить трубы медеплавильных заводов, никелевого, БОФа, умолк рабочий шум в рудниках и на стройплощадках. Норильск бастовал. Это была коллективная солидарность товарищей, одинаково уставших терпеть разнузданный произвол местных властей. А по мере того как росла эта солидарность, властям все более становилось очевидно, что им своими силами с нами не справиться. Однако, несмотря на очевидное, вызывать представительную комиссию не спешили: они боялись, что не смогут дать удовлетворительного объяснения случившемуся и комиссия может заняться поисками такого объяснения в их непосредственных действиях. А такие поиски ничего хорошего им не сулили. У них у всех было рыльце в пушку, и, выбирая из двух зол меньшее, генерал Семенов предложил авантюру. Он вызвал к нам не комиссию, как мы того требовали, а замминистра цветной металлургии генерал-лейтенанта Панюкова, который долгое время был директором Норильского комбината и славился своим либерализмом. Особенно тепло отзывались о Панюкове инженерно-технические работники (ИТР). По их словам, он дорожил ими и, используя их по специальности на строительстве БОФа и 2-го никелевого завода, требовал, чтобы оперативники и надзиратели излишне не докучали им своими грубостями и притеснениями. Они считали Панюкова толковым начальником, умеющим ладить с людьми, и его директорство вспоминали как наиболее благополучное время в своей лагерной биографии. Тогда, в его бытность директором, заключенные профессора Юшко и Шейко-Сахновский преподавали в горно-металлургическом техникуме, а Станислав Михайлович Бигель находился в одном кабинете с полковником Агафоновым — заместителем Панюкова. То было время, когда в связи с государственной необходимостью, вызванной послевоенной разрухой, мирно уживались вместе хищники и их жертвы. Но то время давно миновало. Следуя доктрине Сталина, гласившей, что чем ближе к социализму, тем ожесточеннее классовый враг, МГБ все поставило на свое место.

В Норильске были созданы Горлаг и Цемстрой, и профессора Шейко-Сахновский и Юшко, как и все итээровцы, не только не пользовались никакими привилегиями, но и были зачислены в разряд самых опасных «врагов народа» и теперь возглавляли забастовку. Для них при этих новых отношениях, которые на данный момент установились между лагерниками и администрацией, генерал Панюков уже не мог быть авторитетом. Протестуя против насилия и произвола, мы одинаково протестовали и против того, что переживали сегодня, и против того, что пережили вчера. А Панюков был всего лишь авторитетом пережитого нами вчерашнего дня. К сожалению, генерал Семенов этого не понимал. Он считал, что Панюков сумеет договориться с когда-то работавшими вместе итээровцами, а те, сделавшись штрейкбрехерами, внесут разлад в наше единство, и мы вынуждены будем прекратить забастовку. Не сомневался в успехе этого предприятия и сам Панюков. Получив от Семенова сообщение о «волынке», он тотчас вылетел в Норильск и 29 мая в сопровождении Зверева, Семенова и большой свиты старших офицеров МГБ прибыл в наше оцепление.

Увидев его, мы все, находившиеся в оцеплении лагерники, собрались на расчищенной площадке, впереди уже обжитого нами дома.

— Что же вы такое, сыночки, затеяли? — спросил он, подойдя к нам и, видимо, осознавая себя нашим отцом и благодетелем.

— Захотели людьми называться, — сделав шаг вперед, пояснил ему Куржак и тут же добавил: — А вот сыночками твоими не хотели бы быть.

— Чем же это я неугоден вам?

— Слышали мы от людей, — отвечал Куржак, — что будто, когда твой родной сын на фронте был, ты, будучи здесь, в Норильске, жену у него увел. А потом, когда твой сын захотел увидеться с тобой и поговорить, ты его дальше Игарки не пустил, и он месяц сидел на Игарке, ждал — не потеплеет ли отцовское сердце. Но, видно, на полярном морозе твое сердце заледенело, и он так и уехал, не повидав отца. Это правда?

Панюков недоуменно развел руками:

— Я не понимаю, какое имеет отношение эта правда к тому, что вы затеяли?

— Простите, гражданин генерал, — вызвался ответить Панюкову Гальчинский. — Прежде чем разговаривать с вами, мы хотели убедиться, можно ли вам верить. Оказывается — нельзя. Если уж вы такое с сыном сотворили, то чего же нам ждать от вас?

— Да при чем здесь мои отношения с сыном? — возмутился Панюков. — В конце концов это мое личное дело. А верить мне или не верить — вы спросите об этом своих старших товарищей. Меня в Норильске знают многие, и я не прячу от них свои глаза. — При этих словах он бойко вскинул голову и, шаря по толпе глазами, выкрикнул: — Есть здесь итээровцы, которые работали вместе со мной?

Вперед вышли Донич, Шейко-Сахновский и Кляченко.

— Владимир Дмитриевич, — обратился Панюков к Доничу, — надеюсь, тебя не нужно убеждать, верить мне или не верить, ты меня знал не один год. Так скажи мне, что здесь происходит? Почему комбинат остановили?

— Вот эти все люди, — Донич указал головой на нашу толпу, — не хотят более терпеть беззакония и требуют пересмотра дел в открытом суде по месту их прежнего жительства.

— Вы это серьезно?

— Как видите — серьезнее некуда.

— А как вы лично к этому относитесь? Донич поднял глаза и впился ими в Панюкова.

— У меня, гражданин генерал, к вам особый счет. Вы узурпировали власть и обошли идеи Октябрьской революции, за которые я всю жизнь боролся в рядах сторонников Ленина. Я буду требовать не только пересмотра дела, которое, кстати, состряпано курам на смех...

— Требуйте, — прервал Донича Панюков, — но не нарушайте порядок. Не останавливайте комбинат, когда стране дорог каждый килограмм меди и никеля. За такое знаете... — Он перевел свой взгляд на Шейко-Сахновского и сказал: — Я думаю, вам, профессор, объяснять это не нужно?

— Почему же? — возразил Глеб Павлович. — Объясните. И я послушаю. Только хочу вам сказать со всей определенностью: пока не приедет сюда московская комиссия и не удовлетворит наши претензии, мы забастовку не прекратим.

— Как?! — опешил Панюков. — И вы туда же, заодно с ними? Ничего не понимаю. Я не узнаю вас. Вы всегда были таким рассудительным — и вдруг... Какая бешеная собака вас укусила? Вы потеряли чувство реальности, забыли, где находитесь, и подняли голос против советской власти...

И толпа, услышав в словах Панюкова угрозу, сразу задвигалась и громко закричала, требуя прекратить переговоры.

— С кем здесь разговаривать? — кричал Слава Жиленко. — Это такой же ворон, как и Семенов. Они друг другу глаз не выклюют.

— Братцы! — взывал к людям Толик Гусев. — Кончай с ним баланду травить. Он произвол мусоров считает советской властью. Кого слушаем?!

— Довольно нас пугать! — обращаясь одновременно и к Панюкову, и к лагерникам, закричал Касьянов. — Здесь нет больше трусов. Свобода или смерть!

И десятки людей, подхватив этот брошенный Касьяновым призыв, принялись скандировать:

— Свобода или смерть!

Было очевидно, что визит Панюкова не оправдался. Более здесь ему делать было нечего. Излишне возбужденные люди вряд ли смогли по достоинству оценить его красноречие. Поняв это, он перекинулся двумя-тремя словами со Зверевым и Семеновым и, видимо придя с ними к общему мнению, ушел из оцепления, ушел дипломатично, даже не бросив на нас косого взгляда, как будто наше поведение при встрече с ним нисколько не задело его самолюбия. А на самом деле, уйдя от нас, как побитый пес, он был вне себя от распиравшей его злобы. Особенно его донимало поведение некогда покорных ему итээровцев — Донича, Шейко-Сахновского, Кляченко. Он не мог забыть их вызывающе-смелых речей и, горя нетерпением показать им кузькину мать, тут же распорядился подбросить во все лагеря и оцепления листовки к работягам не слушаться провокаторов ИТР, объединяться против них и убегать из зоны. А чтобы стимулировать такие действия работяг, приказал генералу Семенову собрать под свое личное командование офицеров, внезапно ворваться с ними в какое-нибудь отделение, захватить итээровский барак, взять его жителей и, научив их начальство любить, заставить выступить против своих единомышленников. Панюков все еще рассчитывал, что он сможет «без драки попасть в большие забияки», и, движимый оскорбленным самолюбием, спешил не упустить такой шанс. Не одолев нас мытьем, он решил сделать это катаньем.

И уже вечером 29 мая в нашем оцеплении и во всех отделениях Горлага появились листовки. Однако ожидаемых беспорядков не случилось. В лагерях продолжало царить единство. Ни один заключенный из зоны не побежал. Напротив, эти листовки возмутили работяг. Они усматривали в обращенных к ним призывах унижение своего достоинства и еще сильней тянулись к ИТР.

Во всех отделениях стихийно возникли митинги, на которых лагерные остряки, протестуя против этого унижения, вызвались отплатить МГБ такой же монетой и тут же, на митинге, писали ответ, не скупясь на выражения вроде тех, что содержатся в письме запорожцев к турецкому султану. И в тот же вечер такой ответ был отдан на проходную для передачи его генералу Панюкову. Мы надеялись, что подобный ответ вразумит Панюкова, даст ему ясно понять, что единство наше — не колосс на глиняных ногах и коварством его не сломить. Но Панюков, видно, был из породы скотининых — крепок не умом, а лбом и от своего принятого накануне решения не отступил.

В 10 часов утра 30 мая к воротам 5-го отделения подъехали четыре пожарные автомашины и сразу за ними туда подошел большой, около трехсот человек, отряд офицеров, предводительствуемый генералом Семеновым, и тотчас поднятые по тревоге все лагерники выскочили из бараков и густой стеной расположились напротив ворот во всю ширину зоны, перекрыв таким образом все пути в лагерь, в том числе и к итээровцам. Застать их врасплох не удалось. Но генерала Семенова это обстоятельство не смутило. <...>

Обратившись к начальнику охраны, он приказал открыть ворота и, увлекая за собой офицеров, решительным шагом направился к молча стоявшим лагерникам.

— Ложись! — гаркнул он, подойдя к ним.

Но лагерники как стояли стеной, так и продолжали стоять. Никто из них даже не шелохнулся.

— Приказываю: «Ложись!», — повторил генерал и тут же, остановившись, резко повернулся к офицерам и скомандовал: — Взять их!

Но в то же время раздался зычный голос какого-то лагерника:

— Бей их!

И случилось непредвиденное. Офицеры остановились, а стена заключенных дрогнула и двинулась на них, охватывая их с флангов и беря в клещи.

— Отрезай от ворот! — продолжал кричать тот же лагерник.

— Не выпускать из зоны! Смерть палачам!

И генерал Семенов вдруг понял, что это не прежние времена, и, испугавшись возможности оказаться в неприятном положении, бросился бежать.

А вслед за ним, толкаясь и обгоняя друг друга, побежали и офицеры.

Лагерники заулюлюкали и, все плотнее сжимая их с боков, угрожающе кричали:

— Тормози их!.. Держи!.. Бей!

А на самом деле они никого не тормозили, не держали и не били. Они только кричали. Но, охваченные паникой, офицеры этого не замечали и, слыша эти крики, спешили побыстрее унести из зоны ноги. Не заметили этого и пожарники. Увидев, что стена лагерников двинулась, а генерал повернул к воротам, они, не раздумывая, запустили моторы и холодной водичкой из четырех брандспойтов принялись поливать и чужих, и своих, в связи с чем паника среди офицеров усилилась. Они начали скользить и падать и вмиг из чистеньких стали грязненькими, из гордых орлов, какими они входили в зону, вдруг на потеху лагерникам превратились в мокрых куриц, убегавших с чужого двора. Видеть такое их бегство было нашей сокровенной мечтой. Наблюдая за ним, мы в своем оцеплении испытывали такой же душевный подъем, как и наши товарищи в 5-м отделении, и вместе с ними, подпугивая офицеров, кричали:

— Держи их!.. Смерть палачам!..

А едва ворота в отделении закрылись и уехали пожарные машины — тотчас торжествующе заревел гудок нашей компрессорной, и вскоре над Норильском появился наш змей с листовками, в которых мы извещали норильчан о провокационных действиях Панюкова и Семенова и просили сообщить об этих действиях ЦК партии.

Однако все эти наши контрмеры Панюкова не вразумили. Он все еще надеялся усмирить нас своей властью и, закусив удила, от одной авантюры бросился в другую.

Вечером 30 мая он выступил по громкоговорителю и, излив на нас свой гнев и досаду, посоветовал нам помнить, что ласковый теленок двух маток сосет, а бодливого бычка на бойню отправляют. Но и на этот раз мы его не послушались. Более того, вопреки его увещеваниям мы официально отказались признавать существующие в Норильске власти и во всех отделениях и в нашем оцеплении вывесили черные флаги. Не смог Панюков помочь своему другу генералу Семенову. Мы оказались ему не по зубам. И как ни ловчил Семенов, пришлось ему все-таки обращаться по инстанциям.

31 мая в Норильск прилетел генерал Гоглидзе. Увидев черные флаги, он сердито нахмурился, а узнав, что под этими флагами стоят более тридцати тысяч человек, пришел в неистовство.

— Это бунт! Вражеская вылазка! Как можно допустить такое?! — кричал он на Семенова и Желвакова. — Немедленно, сейчас... подавить и навести порядок! Законный порядок!

Неистовствуя, Гоглидзе был более подвержен одолевавшим его чувствам, чем разуму. И когда Семенов, объясняя обстановку, сказал ему, что без удовлетворения наших требований или применения против нас оружия здесь ничего сделать невозможно, он пренебрежительно махнул рукой.

— Глупости это. Такое мальчишка сказать может, а не генерал. Вы разучились работать. Не с того края беретесь. — И тут же вызвался лично показать, с какого края надлежит браться и что нужно делать.

Подопытными крайними он избрал нас — заключенных, находившихся в оцеплении Горстроя. Будучи, видимо, в черте города, мы более других мозолили ему глаза, а наш флаг, прикрепленный к макушке кран-деррика, действовал на него, словно красный плащ на обозленного быка.

Прибыв в наше оцепление, Гоглидзе приказал нам выйти из зоны и тем самым освободить производственный участок, иначе, предупреждал он нас, дальнейшее наше пребывание здесь будет рассматриваться как контрреволюционный саботаж. После непродолжительного обсуждения мы решили не испытывать судьбу. А едва вышли и построились в колонну, он обратился к нам, призывая нас прекратить бунт и обещая тем, кто сейчас при нем откажется бунтовать, золотые горы, вплоть до пересмотра дел. Но люди хорошо знали цену обещаний Гоглидзе, и ни один заключенный на уговоры не поддался. Мы стояли на своем, требуя полномочную комиссию. Ни уговоры, ни обещания на нас не действовали, и он наконец, в сердцах махнув рукой, приказал увести нас в лагерь. А когда соответственно его приказу наша единая колонна разделилась на две и одна двинулась в сторону 5-го отделения, а вторая — 4-го, неожиданно грянула песня:

Добры дэнь, маты,

Украина рыдна моя...

Это запели наши товарищи, которые во время пребывания Гоглидзе в оцеплении Горстроя сидели и стояли на крышах бараков 5-го отделения и не сводили глаз с нашего оцепления. Своей песней лагерники 5-го отделения выражали радость, что нам удалось устоять перед очередным искушением дьявола и без потерь возвратиться в лагерь.

С такой же радостью встретили наше возвращение и товарищи 4-го отделения. Едва наша колонна оказалась на виду у лагеря, как, приветствуя нас, заревел гудок котельной, и все, кто мог ходить, высыпали в зону. Ликующие крики огласили тундру. Нас встречали так же восторженно, как когда-то Москва встречала челюскинцев, снятых со льдины. И хотя нам не бросали под ноги цветы и нас не снимали кинооператоры, однако оказанный нам лагерниками прием был едва ли менее щедрым, чем тот, который был когда-то оказан челюскинцам, мужественно пережившим выпавшие на их долю бедствия. Нам крепко жали руки, с нами делились гарантийной горбушкой, а повар Абдулла-Кузьма сварил для нас гороховую кашу и выдал по кусочку горбуши.

Нас чествовали как героев. С нашим возвращением всем стало очевидно, что Гоглидзе и местные эмгэбисты боятся применить против нас оружие, — и люди повеселели. Появилась надежда, что правда восторжествует. И, согреваемые этой надеждой, лагерники выглядели именинниками. Все были возбуждены и радостны. У всех было приподнятое настроение. Впервые мы почувствовали себя хозяевами положения. Отныне лагерная администрация и действующие заодно с ней Панюков и Гоглидзе нам были не указ: более они нас не пугали. Однако пальцы им в рот мы не клали и, руководствуясь изречением «Не будь сам плох, то поможет и Бог», создали группы самозащиты, обязав их круглосуточно патрулировать лагерь, не позволяя оставшимся в зоне стукачам контактировать со своими шефами и решительно пресекая любые их попытки осуществить какую бы то ни было провокацию, для того чтобы дать повод бериевцам под предлогом наведения порядка применить против нас оружие. Впредь даже начальник отделения не мог войти в зону без сопровождения наших патрулей. Действия Панюкова и Гоглидзе вынуждали нас быть бдительными. Мы понимали, чего может стоить нам малейшая оплошность. И, принимая меры предосторожности, имели на это свой резон. Благодаря этим мерам 1 июня в 5-м отделении были остановлены стукачи, пытавшиеся поджечь продовольственный склад, и в тот же день в нашем 4-м отделении была сорвана попытка устроить резню между чеченцами и кубанскими казаками, всуе используя имя Шамиля, а также попытка спровоцировать националистически настроенных украинцев на конфликт с поляками. В лагере то и дело ревел гудок котельной, оповещая об очередной вылазке стукачей, которые, точно клопы в наших бараках, не давали нам ни минуты покоя, и от них, как от клопов, не было иного спасения, кроме как подвергнуть дезинсекции весь лагерь. И хотя многие авторитетные лагерники были против такой общей дезинсекции, однако забастовочный комитет, принимая во внимание содержащуюся в действиях стукачей опасность, в связи с которой сотни людей могли стать жертвами спровоцированного произвола, принял решение вскрыть сейфы оперативных работников МГБ и ознакомиться с хранившимися в них досье. Для выполнения этого решения была создана специальная комиссия в составе Коваленко — юриста, моего земляка из Минска; Володи Недоросткова — экономиста из Саратова; Валентина Чистякова — инженера, кандидата в мастера по шахматам; Виктора Льва — кандидата технических наук; Демьяненко — бывшего заместителя министра иностранных дел Украины. Это были люди компетентные и вместе с тем бывалые лагерники, хорошо знавшие, почем фунт лиха. Ни один из членов данной комиссии не нуждался в дополнительных разъяснениях. Все они понимали важность порученного им дела и приступили к нему незамедлительно, зная, что при сложившихся в лагере обстоятельствах всякое промедление с выполнением этого дела смерти подобно. Всю ночь охраняемые группой Николишина эти люди копались в бумагах кума, скрупулезно исследуя каждую написанную строку. И когда под утро подытожили результаты своих исследований, у них дыбом встали волосы, они отказывались верить тому, что обнаружили в бумагах, и снова, и снова перепроверяли себя, но документы, как и факты, — вещь упрямая. Ошибки не было. Каждый пятый лагерник оказался завербованным, имел в МГБ свое прозвище и являлся стукачом, а каждый второй был оклеветан ложными доносами и значился на особом учете как опасный преступник. Такого открытия не ожидали ни члены комиссии, ни члены комитета. Все они были ошеломлены такой массовостью. И, может, потому не стали их показывать всем, как предписывал лагерный закон, а ограничились лишь тем, что троих, наиболее повинных в страданиях наших товарищей, провели по баракам, а потом выпроводили за зону, к их хозяевам. Всем остальным предложили написать покаяние, в котором подробно изложить, где, когда, кем и при каких условиях был завербован и какого содержания доносы от него требовали. В данных конкретных условиях членов комитета более беспокоило, как бы не предоставить возможность генералу Семенову под видом спасения «честных» заключенных ввести в лагерь вооруженный конвой. Однако многие заключенные нас не поняли и подняли было бузу. Особенно усердствовали те, которые когда-то более других пострадали от стукачей. Эти последние не могли смириться с тем, чтобы некогда содеянное зло осталось безнаказанным. Они жаждали отмщения, и членам комитета пришлось немало попортить нервы, чтобы убедить не в меру горячих лагерников, что всякое отмщение в данный момент равнозначно самоубийству. Поначалу они и слушать не хотели ни о какой предосторожности. Но выдержка и принципиальная твердость комитетчиков в конце концов заставили их задуматься, а потом и согласиться с логично обоснованными доводами. <...>

Начиная со 2 июня во всех бараках, рабочих бригадах и в комитете шло обсуждение наших требований, которые мы намеревались предъявить московской комиссии. Сами требования возражений не вызывали. Нас беспокоило иное, а именно: каким образом надо обосновать эти требования так, чтобы комиссия их не отвергла? Всем нам было очевидно, что творимый в стране и лагерях произвол является чистейшей воды геноцидом, развязанным против своего народа. Но никто из нас не знал, как эту очевидную истину довести до сознания комиссии и убедить ее в настоятельной необходимости покончить с произволом и освободить невинные жертвы этого геноцида. Это была задача со многими неизвестными, и, решая ее, мы продолжали по баракам громко дискутировать. Но найти определенный ответ было непросто. Ясно лишь было одно: выдвигая такое требование перед московской комиссией, мы, в сущности, намеревались требовать изменения внутренней политики государства. А чтобы комиссия не отвергла наше требование, необходимо было предоставить ей обстоятельные свидетельства о грубом нарушении законности в стране и произволе в лагерях.

Чтобы достичь этой цели, мы обратились с просьбой к бывшим ответственным работникам НКВД, которые находились в нашей зоне, написать о тех фактах преступной деятельности НКВД, к которым они лично были причастны. К чести этих бывших, никто из них нам в нашей просьбе не отказал. Такие свидетельства написали: Кричман — начальник отдела НКВД (при Ежове), Глебов — начальник секретно-политического отдела, Ананьев — начальник управления НКВД по Орловской области, Рудминский — начальник Вязьмолага, полковник Ершов — работник «Смерша».

Все они в свое время участвовали в создании ГУЛАГа, арестовывали людей, не отличая правого от неправого, определяя меру наказания иногда соответственно указанию свыше, а чаще — по своему усмотрению. Особенно усердствовал Кричман. Это он по личному указанию Сталина арестовал члена Политбюро Бубнова, а потом проводил чистку в Наркомпросе, вузах, школах, культурно-просветительных учреждениях — спасал народ от интеллигенции и тем самым содействовал его одурачиванию. Не менее Кричмана усердствовал и Ананьев. За его бытность на Орловщине на промышленных предприятиях области не осталось ни директора, ни главного инженера — всех их Ананьев отправил в места не столь отдаленные проводить сталинскую индустриализацию. На костях своих жертв Рудминский строил дорогу Москва — Минск, а Глебов возводил промышленные гиганты в Ростовской области. Все они знали многое, и их свидетельства являлись, на наш взгляд, документом исключительной важности. А чтобы убедить комиссию, что сегодняшние наши палачи нисколько не лучше этих бывших, было предложено всем заключенным, которые не знали за собой никакой вины, написать индивидуальные жалобы.

Действуя подобным образом, мы стремились встретить московскую комиссию не с пустыми руками. К тому же, как нам было известно, стремился и забастовочный комитет 5-го отделения, в состав которого входили руководитель ОУН на Станиславщине Михаил Морушко, профессор Павлишин, уроженец Львова Евген Горошко, полковник-фронтовик Павел Фильнев, китаец Петр Дикарев, инженер Семен Бомштейн. Не сидели сложа руки и в 1-м отделении, где забастовочный комитет возглавляли старые опытные лагерники Павел Френкель, Иван Касилов, Михаил Измайлов, Георгий Зябликов и др. В этом отделении по инициативе Френкеля было принято обращение в Президиум Верховного Совета и подготовлен документ «Почему мы бастуем?». Готовились к встрече с комиссией и женщины 6-го отделения, и каторжане 3-го отделения.

Напрасно генерал Семенов и прибывший из Красноярска полковник (фамилию его не помню), выступая по радио, обращались к нашему благоразумию. В ответ на эти обращения мы поднимали бумажные змеи с листовками, призывая гражданское население Норильска поддержать нас в нашем правом деле. Мы были непреклонны в своем требовании. И наконец, убедившись в нашей непреклонности, генерал Семенов вынужден был подать сигнал бедствия.

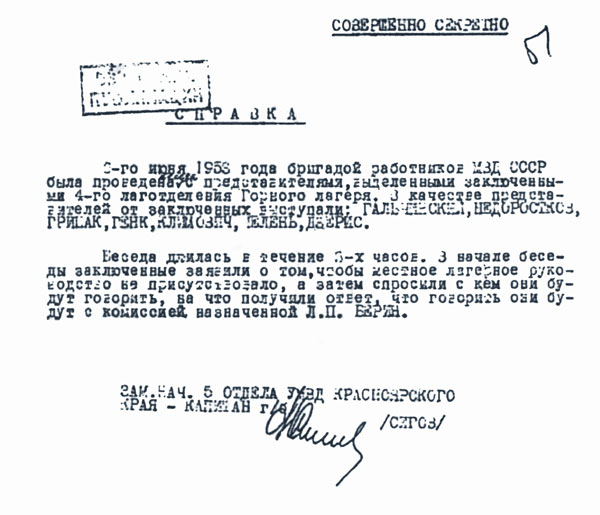

6 июня 1953 года из Москвы в Норильск прилетела полномочная комиссия. В ее состав вошли: председатель комиссии — начальник тюремного управления МВД полковник Кузнецов, члены комиссии — командующий войсками МВД генерал-лейтенант Сироткин и два члена ЦК — полковники Михайлов и Киселев, а несколько позже в Норильск прилетел зам. генерального прокурора — генерал-полковник Вавилов. В тот же день в Дудинке выгрузились два батальона краснопогонников специального назначения. Очевидно, комиссия не мир несла, а меч. Но мы были полны решимости принять и меч. Терять нам было нечего.

7 июня комиссия вела переговоры в 5-м отделении. Со стороны заключенных в переговорах участвовали Марушко, Фильнев, Бомштейн, Дикарев, Петрушайтис. Переговоры длились около пяти часов и закончились временным согласием. В тот же день комиссия провела переговоры и в 6-м (женском) отделении и с тем же результатом. 8 июня состоялись переговоры с заключенными 1-го отделения. Они продолжались чуть ли не полный день и закончились безрезультатно. Лагерники решили продолжать забастовку до полного удовлетворения их требований. И только 9 июня комиссия прибыла в наше 4-е отделение.

Обращаясь к нам по радио, полковник Кузнецов сообщил, что комиссия прибыла в Норильск по личному указанию Берии, который, по его словам, был очень обеспокоен нашим конфликтом с местными властями, и что для облегчения нашей участи отныне наш лагерь переводится на обыкновенный режим бытового лагеря ИТЛ — снимаются номера с одежды, решетки с окон, запоры с дверей, ограничения на переписку с родными, уменьшается рабочий день до 8 часов, предоставляются книги и газеты, разрешается пользоваться деньгами и приобретать продукты в коммерческом ларьке по общеустановленным ценам, учитывая последнее их снижение.

— По всем иным вопросам, — говорил Кузнецов, — комиссия готова провести переговоры с вашими полномочными представителями, которых вы пошлете, но не более шести человек.

А когда он умолк, тотчас распахнулись ворота, и в их створе надзиратели поставили стол, покрыв его красной скатертью, и двенадцать стульев — по шесть с каждой стороны. По одну сторону стола, метрах в пятидесяти от него, стояла цепь солдат, по другую сторону на таком же расстоянии — толпа заключенных, а между ними, у ворот, недалеко от стола, стояли генерал Семенов, начальник отделения Нефедьев и группа офицеров МГБ.

Стоял на редкость тихий, погожий день. Залитая лучами полуденного солнца свободная площадка, что была между нами и солдатами, выглядела какой-то удивительно чистой, праздничной, хотя настроение у нас было непраздничное. Хотелось, чтобы все это побыстрее началось и определилось наше положение. Но минуты, как назло, тянулись медленно, точно время попридержало свой бег, испытывая наше терпение. И когда наконец из-за цепи солдат появилась московская комиссия во главе с Кузнецовым, все облегченно вздохнули. Тотчас навстречу ей вышли наши представители — Грицяк, Недоростков, Гальчинский, Мелень, Кляченко, Стригин и тут же следом за ними, уважив просьбу моих земляков и литовцев, вышел и я седьмым, незваным гостем, которого на Руси считают хуже татарина и встречают не лучшим образом.

— Вы зачем пришли? — уставился на меня Кузнецов, едва я подошел к столу. — Я приглашал только шесть человек.

Пропустив эти слова мимо ушей, я попросил дать мне стул.

— Вы что, русского языка не понимаете?! — выкрикнул Кузнецов.

— Стул прошу! — в тон ему, повысив голос, повторил я свою просьбу. Кузнецов нервно дернулся и глазами окинул сидевших лагерников, как бы искал у них поддержки. Но лагерники поддержали мое требование.

— Хорошо, — согласился Кузнецов. А когда принесли стул, недовольно буркнул: — Садитесь.

Но прежде чем сесть, я потребовал убрать с наших глаз генерала Семенова и майора Нефедьева.

Кузнецов вопрошающе покосился туда, где стояли Семенов и эмгэбисты, и недоуменно пожал плечами.

— Я не вижу смысла в этом требовании. По-моему, они нам не мешают.

— Жаль, гражданин полковник, что они вам не мешают, — заметил я Кузнецову и тут же добавил:

— Как видно, ваша справедливость небеспристрастна. В таком случае у нас с вами откровенного разговора не получится, а возможно, он и вовсе не состоится.

— Ну почему же? — всполошился Кузнецов. — Вы неправильно меня поняли. Я только высказал свое соображение. Но если вам угодно... — И он резко повернулся и приказал Семенову и Нефедьеву уйти отсюда с глаз подальше.

Я был польщен. И, неотрывно глядя в спину уходящим начальникам, сел за стол.

— Наверное, они здорово вас обидели, — испытующе уставясь на меня, заметил Киселев.

— Да не обо мне одном речь, — возразил я Киселеву. — Они обидели тысячи таких, как я. Это — оборотни, волки в человечьем обличье. — И я рассказал комиссии о творимом здесь произволе, о БУРе, ШИЗО, режимной тюрьме, о садизме подонков, свирепствовавших с ведома и по указанию администрации, о физических и моральных страданиях работяг, о жестокости надзирателей, мученической смерти Слепого, Маньчжурца, Бурмистрова и о многом другом, что видел своими глазами. Слушая меня, генерал-лейтенант Сироткин то и дело качал головой и возмущенно восклицал:

— Ах, сукины сыны! Что делали! Что вытворяли!

Качали головой и другие члены комиссии. А когда я закончил говорить, ко мне обратился генерал-полковник Вавилов.

— Скажите, — спросил он меня, — среди заключенных найдутся люди, которые письменно подтвердят все это, что вы сейчас рассказывали?

— Да, найдутся.

— Вы сможете, когда это понадобится, назвать нам их фамилии?

— С вашего разрешения, гражданин генерал, я хотел бы сейчас вручить вам такое письменное подтверждение.

Встав из-за стола и повернувшись к толпе лагерников, я позвал Коваленко, и тот незамедлительно явился и положил перед генерал-полковником Вавиловым увесистый пакет, содержавший 620 объяснительных записок бывших стукачей.

— Это, гражданин генерал, свидетельские показания секретных осведомителей МГБ, бывших в 4-м отделении Горлага, — пояснил я Вавилову и, чтобы он не сомневался в достоверности этих бумаг, добавил:

— Все эти показания написаны собственноручно, в порядке чистосердечного раскаяния.

— Разберемся, — пообещал Вавилов. И вдруг как-то неожиданно и некстати обратился к Коваленко:

— Скажите, кем вы работали до ареста?

— Я юрист, гражданин генерал, — ответил Коваленко, — работал в Госарбитраже.

— А здесь, в лагере, что делаете?

— Здесь я работяга, копаю котлован.

— Гм... — покачав головой, промычал Вавилов, но тут же снова испытующим взглядом уставился на Коваленко:

— Вы читали эти бумаги?

— Да, гражданин генерал, — утвердительно ответил Коваленко и, не смущаясь генеральского взгляда, продолжил:

— Это очень ценные бумаги. Мы вручаем их вам для возбуждения уголовного дела против администрации Горлага, многие офицеры которой, как свидетельствуют эти бумаги, являются агентами мирового империализма, пробравшимися в органы МГБ.

Вавилов криво усмехнулся и пытливо посмотрел на Кузнецова и других членов комиссии. Но те вели себя так, будто ничего особенного не услышали, и он, поняв, что «дуги гнут с терпеньем и не вдруг», последовал их примеру.

— Хорошо, — сказал он. — Мы изучим ваши бумаги. — А когда, повинуясь его приказу, Коваленко ушел, льстиво заметил:

— А вас голыми руками не возьмешь...

— Да и войсками тоже, — как бы не поняв лести, заявил Стригин. — Только многих людей порешите и на весь Союз шуму наделаете.

— Войсками вам никто не угрожает. С чего вы это взяли? — возмутился Кузнецов. — Мы приехали облегчить вашу участь, и это, как вы только что слышали, не пустые слова.

— Но это пока еще и не дело, — возразил Стригин. — В наших бараках, гражданин председатель комиссии, — обращаясь к Кузнецову, продолжал Стригин, — висят инструкции вполне определенного содержания, а они, как вам известно, имеют здесь силу закона. Вы в своем выступлении об этих инструкциях не сказали ни слова, так что получается, что слова ваши не согласуются с делом, это вроде тех обещаний, которым дураки рады.

— Я понял вас, — перебил Стригина Кузнецов. — Будут вам новые инструкции, будут.

— Позвольте узнать, когда они будут?

— Я думаю, этак через месяц, — ответил Кузнецов. Но, заметив по нашим лицам, что такой срок нас не устраивает, тут же поправился: — А возможно, и раньше. Это будет зависеть от того, как скоро мы вернемся в Москву и представим их в ГУЛАГ на утверждение.

— Но это опять только слова. — Разочарованно повел плечами Стригин. — Как нам убедиться, что вы сделаете так, как говорите? Да и вообще, станете ли еще делать, вот в чем вопрос. Где гарантии, что после вашего отъезда эти слова не развеет ветер и все здесь не вернется на круги своя?

Кузнецов молчал. Он явно не знал, как ему быть сейчас. Одно дело — объявить по громкоговорителю о переводе Горлага на облегченный режим, но совсем иное — удостоверить это документом за своей подписью. Он знал, что в случае чего такой документ мог стать свидетельством его преступной связи с врагами народа — неопровержимой уликой, при предъявлении которой не скажешь: «Я ни я, и подпись не моя». Кузнецов был опытным эмгэбистом и рисковать боялся. Он старался действовать так, чтобы и рыбки наловить, и ноги не замочить. В каждом конкретном случае, признавая наши требования справедливыми, он, однако, не решал их здесь, на месте, сообразуясь со справедливостью, а то и дело ссылался на ГУЛАГ или на ведомство Владимирова (внутренняя безопасность), обещая связаться с ними и добиться удовлетворения этих требований. В 5-м и 6-м отделениях ему удалось уговорить лагерников поверить его обещаниям. Но мы стояли на своем и отказывались верить ему на слово. И после тщетных обращений к нашему благоразумию ему стало очевидно, что если гора не идет к Магомету, то Магомету нужно идти к горе.

— Хорошо, — сказал он, поняв наконец, что другого выхода у него нет, — пусть будет по-вашему. Не станем мелочиться. Чтобы доказать вам, что наши слова с делом не расходятся, мы пойдем на превышение своих полномочий и в ближайшие дни дадим вам новые инструкции, скрепленные моей и членов комиссии подписями.

Сообщив нам такое свое решение, Кузнецов было предложил считать дискуссию по данному вопросу законченной. Но мы были себе на уме и с этим предложением не согласились.