Александр Александрович Валюм: «…у нас было только два выхода: свобода или смерть»

События, описанные в воспоминаниях А.Валюма, знакомы и близки мне до боли в

сердце. Именно поэтому мне и захотелось предварить эти воспоминания небольшим

вступлением.

События, описанные в воспоминаниях А.Валюма, знакомы и близки мне до боли в

сердце. Именно поэтому мне и захотелось предварить эти воспоминания небольшим

вступлением.

С Александром Александровичем Валюмом нас свели незаслуженное горе, беда и трагедия. Они коснулись в сталинско-бериевские времена без малого каждой семьи огромной страны...

Бессовестно обманув многотысячную массу честных тружеников — заключенных 11-го лаготделения, администрация Норильского лагеря вместо обещанного досрочного освобождения за досрочный ввод в действие первой очереди Большой обогатительной фабрики металлургического комбината согнала всех в особый каторжно-трудовой лагерь. Там до середины 50-х годов запрещались переписка с родными и близкими, получение от них материальной помощи, культивировался особо строгий, поистине бесчеловечный режим содержания заключенных.

Это было 3-е лагерное отделение управления Горлага города Норильска. Здесь нас, Александра Александровича Валюма и автора этих строк, и свела общая трудная и незаслуженная участь в 1949 году.

Началась наша трудовая жизнь с самого глубокого котлована и каменоломни — так называемого бутового карьера. Вся «техника» рабочих-каторжан — это клин, кувалда, кирка. Ими долбили котлованы под фундаменты, доходившие до глубины 16-19 метров в вечномерзлом грунте, даже в разборной скале. Питание и вполовину не компенсировало затраченные силы.

Каторжан, даже очень высокой квалификации, строжайшим образом запрещалось использовать в качестве мастеров, прорабов и на прочих инженерно-технических должностях.

Справедливости ради следует сказать и о том, что руководство комбината на первых порах вынудило лагерное руководство сначала использовать на инженерных должностях уже отбывших сроки наказания людей, осужденных в 30-х годах. Ведь вольнонаемное и военизированное население Норильска — тысяч двадцать из ста тысяч общего — состояло из малоквалифицированных работников и солдат охраны. Но и отбывшие уже сроки не могли удовлетворить всевозрастающие потребности строящегося громадного горно-металлургического комбината. Пришлось прибегнуть к назначению на младшие, а затем и на более высокие должности заключенных из числа каторжан.

Будучи хорошим специалистом-строителем, Александр Александрович Валюм также был назначен на руководящую должность — сначала мастером, а затем и производителем работ.

В те страшные, голодные годы заключенные работали лишь за кусок хлеба и баланду. Они тоже были разными — гарантийная норма питания «плюс один», «плюс два», «плюс три». По возрастающей на каждый «плюс» прибавлялась и норма питания в зависимости от того, как мастер или прораб закрывает наряды на выполненные работы.

Пишу об этом так подробно для того, чтобы открыть еще одну благородную грань таланта А.А.Валюма. По натуре очень добрый и отзывчивый, он никогда не был равнодушным к чужому горю, особенно таких же, как сам, несчастных, не по своей вине оказавшихся за тремя рядами колючей проволоки, да еще на поистине каторжных работах. Он ни единого дня ни одного человека не оставлял обиженным, часто рискуя быть уволенным за приписки и т.п. Но прораб Валюм, человек умный и дальновидный, никогда не подавал повода к тому, чтобы его в чем-то можно было уличить и обвинить.

В прорабство Валюма в его бригады буквально рвались, стараясь попасть к нему на работу. И Александр Александрович делал все, чтобы перевести желающих в подчиненные ему бригады.

Люди всегда были бесконечно благодарны и признательны ему за все, что он смог для них сделать. Он одним из первых был выдвинут в состав лагерного комитета по руководству мирным движением за вызов правительственной комиссии. Мы требовали, чтобы правительство разобралось как со случаем неспровоцированного обстрела жилой зоны около 16.00 4 июня 1953 года, так и с произволом и беззаконием в следственных органах КГБ и прокуратуры и в судебных инстанциях в 40-50-х годах. В этот день, 4 июня 1953 года, был ранен и убит двадцать один человек.

Александр Александрович всей душой воспринял общую боль за невинно погибших людей. В лагере стихийно вспыхнуло всеобщее возмущение преступной выходкой командира дивизиона охраны майора Полостяного, приказавшего стрелять солдатам по мирно отдыхавшим в бараках, смотревшим в клубе кино заключенным. Вначале А.А.Валюм сколько мог удерживал некоторых крайне настроенных солагерников от провокационных действий. Будучи человеком дальновидным, А.А.Валюм понимал, что любые противозаконные поступки отдельных заключенных неизбежно повлекут ответные действия лагадминистрации и — кто знает? — новое кровопролитие. Но главной задачей для абсолютного большинства заключенных было вызвать правительственную комиссию.

Как члену комитета, А.Валюму поручили при помощи других членов помогать малограмотным в составлении жалоб, заявлений. Таких было очень много, особенно среди западных украинцев, составивших более 70% общего числа заключенных.

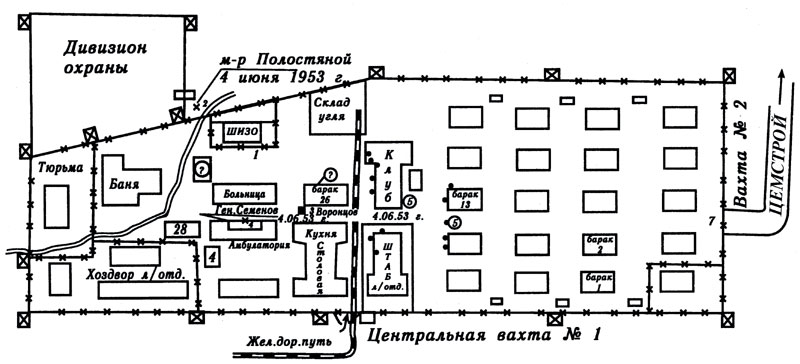

В обязанности А.А.Валюма входило также следующее: ему поручили начертить схематический план жилой зоны 3-го лаготделения и нанести обстановку на 4 июня 1953 года. Она должна была отразить, кто и где находился в момент обстрела, в том числе где были ранены и убиты заключенные. Указать место беседы начальника Горлага генерал-майора Семенова с заключенными (на крыльце амбулатории), который, подбежав к проволочному ограждению, приказал прекратить огонь по лагерю, так как сам находился в зоне обстрела.

А.А.Валюму тоже надо было сделать отчетливые отметки на стенах и других частях бараков, строений в местах пулевых пробоин. Все это было аккуратно сделано. Под руководством А.А.Валюма для ожидавшейся правительственной комиссии было собрано более трехсот жалоб и заявлений заключенных. Писали все, кто хотел это сделать, им помогали члены комитета. Забегая вперед, следует с сожалением констатировать печальный факт — все материалы, собранные комитетом, были захвачены лагерной администрацией в ночь на 4 августа 1953 года во время кровавого подавления протеста и к адресату не попали. (Начальник 3-го отделения капитан Тархов Терентий Семенович, старший оперуполномоченный старший лейтенант Егоров, оперуполномоченный лейтенант Воронцов, старшина Калашников).

Действия А.А.Валюма во время этой варварской акции, проведенной солдатами пограничных войск среди ночи, когда заключенные в ожидании ввода в лагерь автоматчиков (на бронетранспортерах) спрятались в бараки, мне неизвестны, так как меня настигли первые пули, когда убийцы только въезжали на территорию. Подробно об этом кровавом действии уважаемый читатель узнает из книги.

Много позже мне стало известно, что А.А.Валюм в 1955 году был освобожден по амнистии ВС СССР 17 сентября 1955 года. Как сложилась в дальнейшем судьба А.А.Валюма, мне тоже неизвестно по той причине, что пришлось отбывать срок заключения уже по норильскому делу до 28 августа 1968 года.

Первая наша долгожданная встреча состоялась после 1953 года лишь через долгие 28 лет. В 1981 году мы с супругой приехали в Даугавпилс. Это были радостные, полные воспоминаний незабываемые дни. В этот приезд А.А.Валюм и автор этого предисловия посетили уже вечное пристанище друга и участника норильских событий — врача Иозаса Брониславовича Казлаускаса в Каунасе. Радушно были приняты в его семье вдовой и дочерьми.

И вот в течение последующих девяти лет по разным причинам все нам никак не случалось встретиться вновь. Но мы регулярно переписываемся, обмениваемся бандеролями. А.А.Валюм присылает нам подборки газеты «Атмода», мы отправляем ему интересные публикации, время от времени появляющиеся в казахстанских газетах, в частности в «Огнях Алатау».

...С тех пор как в возрождающейся Латвийской Республике началось благородное движение за обретение государственной независимости и истинной светлой свободы, Александр Валюм — в первых рядах борцов за самостоятельность Родины: он активный участник многих общественных организаций и формирований родного города Даугавпилса. Так много и незаслуженно пострадавший в черные годы оккупации, в послевоенное время и последующие затем волны репрессий со стороны центра и его пособников в Латвийской Республике, А.Валюм сделал свой посильный вклад в достижение республикой свободы и самостоятельности. В своем благородном стремлении Александр Александрович искренен и бескорыстен. <...>

Б.А.Шамаев,

Алма-Ата, 1990 г.

Родился я в марте 1920 года гражданином Латвийской Республики в Резекненском

уезде, Малтской волости, деревне Дупыны. Мать, Екатерина Филимоновна, привезена

отцом Александром Донатовичем Валюмом из Петрограда. Отец в то время был в

Красной Армии в Ростове-на-Дону, его последний адрес: Северо-Кавказский военный

округ, 1-я стрелковая запасная бригада, 2-й батальон, 3-я рота, 2-й взвод (из

последнего письма от 6 августа 1920 года). Больше о своем отце я сведений не

имею. Известно только то, что отец по доносу соседа Алоиза Скудры был осужден 1

ноября 1919 года военным трибуналом в г.Резекне к расстрелу, а 30 декабря 1919

года суд заменил приговор на 5 лет условно с отправкой на Южный фронт в

маршевую роту.

Родился я в марте 1920 года гражданином Латвийской Республики в Резекненском

уезде, Малтской волости, деревне Дупыны. Мать, Екатерина Филимоновна, привезена

отцом Александром Донатовичем Валюмом из Петрограда. Отец в то время был в

Красной Армии в Ростове-на-Дону, его последний адрес: Северо-Кавказский военный

округ, 1-я стрелковая запасная бригада, 2-й батальон, 3-я рота, 2-й взвод (из

последнего письма от 6 августа 1920 года). Больше о своем отце я сведений не

имею. Известно только то, что отец по доносу соседа Алоиза Скудры был осужден 1

ноября 1919 года военным трибуналом в г.Резекне к расстрелу, а 30 декабря 1919

года суд заменил приговор на 5 лет условно с отправкой на Южный фронт в

маршевую роту.

Итак, через несколько дней вся территория Латвии была освобождена, а мой отец был отправлен на Южный фронт воевать против Врангеля и Деникина.

Вырос я в доме бабушки. Следовательно, какая-то доля хозяйства принадлежала и моей матери, как законной жене моего отца.

В хозяйстве земли считалось пол-участка, то есть 12 десятин. У отца было еще три брата, и по российским законам каждому сыну приходилось земли 1/4 часть участка.

В период войны бабушке помогали обрабатывать землю родственники, так как сыновья все были на фронтах России.

В течение 1920 года с фронта возвратились домой три брата отца: дядя Иосиф, дядя Иван и дядя Антон, а мой отец не вернулся. Итак, моя мама, выкупив у братьев отца их долю земли, осталась жить с моей бабушкой. При выходе на хутор мама получила участок земли под названием Катраскалнс. Вырос я на этом хуторе, в одном из прекраснейших уголков Латгалии. Мама очень быстро освоила латышский язык и обычаи. В доме у нас бывало много людей: мать занималась вязанием, вышиванием, помогала больным людям и лечила животных. Но моим основным воспитателем была бабушка. Она читала мне разные рассказы и сказки. <...>

Времена были тяжелые, после революции из Петрограда возвратились многие тысячи наших сельчан на бедное, войной и революцией разрушенное хозяйство, которое при отступлении успело разграбить красное правительство П.Стучки. В республике были разграблены крестьяне, расстреляны в 1919 году несколько тысяч интеллигенции: учителя, священники, врачи, купцы, мобилизованы в Красную Армию и угнаны из Латвии (Латгалии) тысячи мужчин в другие области России на фронта Гражданской войны. Многие семьи остались без мужчин, во многих крестьянских дворах не было лошадей, возможно, не в каждом доме была корова. Многие семьи жили бедно. Главным источником для жизни был уход из семьи на заработки в одну из менее разрушенных частей Латвии — Видземе. Молодежь без специальности нанималась в пастухи, работники и работницы, устраивалась на работу к более зажиточным крестьянам. Ремесленники уезжали на заработки в Ригу, Елгаву и на восстановление разрушенных хуторов в Курземе и Земгале. Моя мама тоже уехала в Ригу и там работала с 1925 по 1927 год. Я жил с бабушкой. У нас была одна корова, несколько овец, свинья и десяток кур. Нашу землю обрабатывали на испол. Испольщики нам отдавали половину урожая и косили сено для нашего скоса и заготавливали нам дрова. Мама приезжала к нам только на короткое время в отпуск и на праздники.

Осенью 1927 года мои соседи, которые были постарше меня, пошли в школу. Я по их букварям и книгам научился читать, а бабушка научила меня писать. Осенью 1928 года, когда приехала домой мама, мне нужно было идти в школу. По законам того времени в школу начинали ходить в подготовительный класс с восьми лет. При поступлении в школу я, уже самостоятельно изучив все книги подготовительного класса, был принят в первый класс основной школы.

Лето 1928 года было очень дождливым, хлеба вымокли, погибли, и только кое-что уродилось на песчаных землях и на пригорках.

Весь учебный год за счет государства мы получали бесплатно обеды: кружку какао и порцию кисло-сладкого хлеба с маслом.

С каждым годом жилось легче, страна крепла, хозяйства богатели. Мое поколение уже не уходило в батраки, а по окончании основной школы мы уходили учиться в гимназии, техникумы, ремесленные, сельскохозяйственные школы и др.

По окончании основной школы я окончил Даугавпилсскую железнодорожную техническую среднюю школу. Работал на 6-й дистанции пути сначала слесарем, затем техником, а в период немецкой оккупации — старшим техником, затем смотрителем зданий Даугавпилсского отделения железной дороги.

25 декабря 1942 года женился, и с супругой Марией Ильиничной обзавелись своим хозяйством. Жили в Даугавпилсе, на II Товарной станции, в доме № 96, квартире № 2. У нас был достаточно большой огород, где выращивали картофель и овощи. При отступлении немецкой армии остались в Даугавпилсе в надежде, что мы никому ничего плохого не сделали и нам нечего было искать за границей. Кроме того, у нас обоих были престарелые родители, и семейным советом было решено остаться на родине. Но не так все сложилось, как хотелось.

27 июля 1944 года наш город был освобожден от немцев, а 4 августа в 15.00 к нам на квартиру пришли два советских офицера и меня попросили пройти в штаб железнодорожных войск, а вместо штаба отвели на улицу Смилшу...

Посреди улицы был сооружен небольшой сарайчик из досок, возле него ходил часовой с автоматом.

В этот сарайчик меня безо всяких объяснений буквально запихнули, и там я находился до утра. Утром меня завели напротив в домик, и началось так называемое следствие, где были заданы вопросы: «С каким заданием тебя оставили немцы?», «Где оружие, связи, рация?».

Я, конечно, таких вопросов не ожидал, никогда ни в каких организациях не состоял, никуда и никем завербован не был. Для порядка получил от так называемого мордобойца достаточное количество ударов кулаками и был брошен в какой-то сарайчик, где пролежал до утра. Утром у меня отобрали ремень, с брюк срезали все пуговицы, из ботинок вытащили шнурки и накормили какой-то кашей, после отправили во временную тюрьму — в гараж дроболитейного завода на пересечении улиц Варшавас и Лудзас.

Здесь уже было подобных мне около 150-200 человек, в основном железнодорожники разных специальностей, бригадиры путей, дорожные мастера и другие граждане города и уезда. Лежали на бетонном полу вповалку. Конечно, скоро появились вши. Но можно было под конвоем ходить в уборную у забора, и таким образом люди могли нас видеть и передать родным, что здесь находится тот или иной из арестованных. Так жена нашла меня. Свиданий не давали, единственно — разрешали передачи. А что можно было передать? Для того чтобы получить кусок хлеба и кусок сала, жена пешком ходила к моей матери в Малту — это 70 километров в одну сторону.

Я только позже узнал, что после моего ареста жену выгнали из квартиры и уволили с работы, а поэтому она не имела карточек на питание.

Не буду описывать всей тяжести пребывания под следствием, и только на память об издевательствах до сих пор остался изуродованный указательный палец правой руки и прижоги раскаленным железом стоп правой и левой ноги. Хотя я знал русскую разговорную речь, но, как и что писали в протоколах допроса, я не понимал. Итак, после достаточной физической обработки я покорно подписывал все бумаги, и 1 ноября 1944 года военный трибунал в Даугавпилсе от имени Латвийской ССР приговорил меня, гражданина Латвии, по законам РСФСР с применением Указа СССР от 19 апреля 1943 года к 18 годам каторжных работ и 5 годам поражения в правах со ссылкой в отдаленные области СССР.

Судьба соизволила сыграть эту злую шутку со мной 1 ноября, в тот самый день, когда 25 лет назад смертный приговор был объявлен моему отцу.

После суда нас согнали в этапную камеру и дали свидание с женой. Мать и жена снабдили меня на дорогу бельем, теплыми бурками, теплой одеждой и харчами на дорогу. 13 декабря 1944 года к Даугавпилсской тюрьме подогнали состав из товарных вагонов и загнали нас по 44 человека в скотские вагоны. Для оправки в одной двери вагона был устроен лоток и посредине была установлена «буржуйка», а дров и угля не было. Где-то на товарной станции конвой принес дрова и ведро угля. По обоим концам вагона были двухэтажные нары. У меня в напарниках был крестьянин из окрестностей Дагды, уже опытный. Он какое-то время был в лагерях у немцев и знал, как себя вести в таких условиях. Мы заняли место на верхних нарах, и начался наш голгофский путь в неизвестность. Я этому человеку благодарен и до сего времени. Помню, что его фамилия Кириллов. В Тайшете нас разлучили, и о его судьбе мне больше ничего не известно.

Лежали на голых нарах. В узком оконце товарного вагона виднелось небо, просматривалась обочина линии железнодорожного пути. Из Даугавпилса выехали около 13.00, по пути виднелись знакомые места. В пути я написал открытку в надежде выбросить ее в своей родной местности, то есть в окрестностях станции Малта. Проезжая станцию Малта, я увидел на перроне свою соученицу Анну Самусь, и мне удалось в щель окна выбросить открытку с просьбой передать ее моей матери. По ходу поезда в последний раз увидел свои родные места, где я вырос и где прошло мое детство. Когда прощался с Родиной, у меня невольно навернулись слезы, и с тяжестью на сердце судьба уносила меня в далекую неизвестность. Придется ли когда-нибудь вернуться сюда, в родные места?

Ночь простояли на запасных путях на станции Резекне. Ночью раздались сильные удары в крышу и в стены вагона. Затем громко отворилась дверь вагона. Влез здоровенный сержант. В руках — большой деревянный молоток, похожий на крокетный. За сержантом стояли два солдата с автоматами.

— Встать! — крикнул сержант.

Все соскочили с нар, а внизу лежащие вышли из-под нар, и образовался живой, шевелящийся ком. Сержант снова дал команду:

— На-пра-аво-о!

Люди перескочили на правую сторону, а я замешкался — и увесистый молоток ударил меня по спине.

Затем рассвирепевший начальник начал перегонять всех на левую сторону вагона, приговаривая:

— Р-раз, и два, и три... Быстрей!.. Пятнадцать, шестнадцать...

Наконец сорок четвертый. Подсчет закончился.

— Жалобы есть?

— Е-есть! — отозвался небольшой человечек в солдатской шинели и военной фуражке. — Когда дадите пайку?

Сержант на него замахнулся молотком. Солдаты хмыкнули. Сержант опустил молоток и крикнул автоматчикам:

— Запирай!

Конвоиры выпрыгнули из вагона, с шумом и руганью заперли дверь. Ночь прошла. С рассветом тронулся состав. Днем проехали станции Лудза и Зилупе. Еще через небольшой промежуток пути проехали границу Латвии, на границе увидели арку и на ней со стороны России, и верхней ее части, большими позолоченными буквами было написано: Союз Советских Социалистических Республик.

Дальше наш путь лежал через Новосокольники, Великие Луки на Москву. До Москвы ехали одиннадцать суток. В сочельник, то есть 24 декабря, нас высадили в Москве на пересылке в Красной Пресне. За одиннадцать суток дороги 5 или 6 раз дали по пайке хлеба и пару селедок. Правда, воду давали после каждой проверки.

Из вагонов нас загнали в так называемый вокзал в пересыльной тюрьме на Красной Пресне. При приеме в тюрьму, как правило, прошли обыск, здесь его уже называли «шмон». Проверили все вещевые мешки, раздели, протрясли одежду, заставили согнуться, просмотрели все интимные места и даже заставили открыть рот. Всю одежду пришлось навесить на специальные железные кольца, которые отправили в дезкамеру, а нас отправили в баню. Прежде чем начать умывание, была проведена так называемая санобработка. Остригли волосы «под ноль» и побрили лобки опасными бритвами. Парикмахерами были женщины из бытовичек (то есть осужденные по бытовым статьям). После бани вернули в большую камеру-вокзал весь наш этап. У одной из стен были трехэтажные нары. За весь период наконец дали пайку хлеба и накормили баландой. Итак, мы получили первое сталинское угощение в сочельник. Нас было около 200-250 человек, почти все еще сильные и хорошо одетые.

Вдруг открылась дверь, и к нам впустили человек 15 или 20 уголовников. Сидели мы на полу на своих вещах, и к нам стали подходить по 2 или 3 человека «купцов». Торговать никто из нас не собирался, и урки решили попробовать отнимать вещи. Завязалась драка, были сломаны нары, и, вооружившись досками, наши люди дали уркам бой. Конечно, московские начальники не ожидали такого исхода, заскочили человек 10 автоматчиков, открыли стрельбу в потолок и вызволили своих, из них нескольких человек вынесли.

Мы получили первый урок, как себя вести с урками, и этот урок еще не раз приходилось повторять.

Через день нас снова посадили в товарные вагоны, и наш путь проходил через Куйбышев в Омск. Правда, здесь уже ежедневно давали пайку хлеба и раз в день баланду. Процедуры простукивания молотком стен и крыш вагонов, а также пересчет людей проходили на больших станциях.

Наконец прибыли в Омск. Наш поезд остался на запасном пути, а нас погнали на пересылку в баню. В бане те же процедуры: шмон, прожарка, санобработка — и снова в вагон. Пока мы были в бане, вагон промерз, и на его стенках образовался иней. Прошло много времени, пока вагон нагрелся от наших тел. И снова поезд пошел на восток. Под мерный стук колес я все же задремал. Проснулся от очередной проверки и выдачи пайки хлеба, но почувствовал повышенную температуру. Через пару дней стало легче, но начался кашель. Обратился за медицинской помощью, но некому было помочь, а также не оказалось медикаментов. Через какой-то промежуток времени прибыли на станцию Новосибирск. Через щель в окне вагона было видно красивое здание вокзала, на его стене виден был большой, с метр длиной, ртутный термометр, на котором хорошо просматривался ртутный столбик. Первый раз в жизни увидел температуру 52 градуса мороза. Здесь поезд стоял недолго, и снова мы услышали мерный стук колес: началось продвижение на восток. По дороге на нескольких остановках из вагонов выносили по нескольку мертвецов.

Наконец 13 февраля 1945 года прибыли на станцию.

Тайшет — город областного подчинения, центр Тайшетского района, Иркутской области, железнодорожный узел на Транссибирской железной дороге. В то время городок, насчитывающий 15-20 тысяч населения. В 1945 году заключенные Тайшетлага строили железную дорогу Тайшет — Братск, проложили пути до 101 км. На дальнейшее строительство не хватило рельсов. В городе з/к работали на авторемонтном заводе, основные колонны были расположены по трассе железной дороги. Главное использование заключенных — лесоповал, устройство насыпей, строительство мостов, шпальный завод недалеко от Тайшета.

Нас выгрузили из вагонов, и конвой, построив нас по пяти и окружив автоматчиками и овчарками, после команды «Шаг вправо, шаг влево считается побегом, оружие применяется без предупреждения!» погнал нас в пересыльный пункт Тайшетлаг. Было морозное утро, по улицам проходили люди. Город оказался деревянным, дома в основном двухэтажные. У одного из домов увидели корову, привязанную к телефонному столбу. Рядом с ней лежала охапка сена. Корова была низкорослая, с удивительно длинной шерстью. Дальше мы увидели еще одну корову, которая стояла как бы в хлеву из трех стен и даже с крышей, хотя мороз был около 40 градусов. Подвели нас к пересылке и здесь буквально на улице стали обыскивать, а обыскав, запускали в вокзал пересылки. Потом были прожарка, баня, а на ночь нас поместили в этапный барак. Утром стали проверять по делам, сортировать по специальностям. Железнодорожников определили в основном на шпалозавод, других — на лесоповал.

Я был одет в теплую железнодорожную шинель и форменную одежду: китель, брюки, свитер, теплое белье и бурки, обшитые кожей. Ночью меня разбудил какой-то надзиратель и предложил обменять мою теплую одежду на бушлат, телогрейку и ватные штаны, в придачу 20 стаканов самосада, бумагу и несколько паек хлеба. Для меня это была удачная сделка. Табак-самосад — это лагерная валюта. Гражданскую одежду у меня в рабочей колонне отняли бы. Таким образом я разбогател.

Утром нас накормили и повели на станцию лагерной дороги. Подошел поезд, нас погрузили в теплушки, и мы поехали по рабочим колоннам. На одной из станций нас выгрузили и привели к вахте колонны-шпалозавода. Посадили на снег — и снова обыск. После обыска завели в зону. Была ночь. До утра поместили в какое-то помещение, утром дали пайку хлеба и накормили лагерным завтраком: баландой и кашей. После распределили по бригадам.

Меня оставили в зоне, определили строить жилой барак. День или два я проработал и почувствовал себя плохо, пошел к врачу. Врач осмотрел, измерил температуру и положил меня в стационар. Оказалось, у меня двустороннее воспаление легких. Пару дней я пролежал в стационаре, и врач решил отправить меня в центральную больницу в 22-ю колонну. Меня отвели на станцию, посадили в санитарную теплушку и привезли в больницу. В больнице опять обыск, баня и в большой барак. Здесь я уже был почти в бессознательном состоянии. В помещении были сплошные нары, на которых лежали больные, укрытые общими одеялами. С боку на бок поворачивались по команде. Барак освещался лучиной. Электричество от местной передвижной электростанции использовалось только на освещение зоны. Проснулся я под утро от холода, стал кричать. Я оказался зажатым между окоченевшими трупами. В одну сторону от меня было 7 трупов, в другую — 8. Старичок-санитар, украинец-западник, помог мне выбраться из кучи мертвецов, уложил меня возле печки, укрыл своим бушлатом, где я проспал до прихода врачей. Лечил меня такой же заключенный, врач-москвич, которому приписывалось отравление Горького. Перевели меня в маленькую палату, и выходила меня лагерница медсестра Рябоконь, жена киевского профессора. Вольнонаемные сестры-ленинградки раздобыли дефицитный тогда сульфидин, и я постепенно выздоровел и окреп. Перевели меня в барак № 7, где были выздоравливающие. Старшим барака был бывший инструктор Латвийской армии Роберт Каус. Мне была запрещена переписка, но благодаря Каусу я сумел связаться с женой, и на имя Роберта стали мне посылать письма и бандероли. В то время в больнице была страшная смертность, в основном умирали люди старших возрастов и жители южных территорий: украинцы, молдаване, болгары, венгры.

С февраля по сентябрь 1945 года в этой больнице умерли около 4 тысяч человек. Основная причина смерти — алиментарная дистрофия III степени, или голод. Мужчина ростом 165-175 см весил 48-50 кг. Причина истощения — недостаток питания. Норма хлеба в больнице была 400 г в день, а приварок — баланда, заправленная тюлькой, маленькой соленой рыбкой, или солеными внутренностями птицы — гусей. После Победы, в мае 1945 года, приехала в Тайшет какая-то московская комиссия, арестовала начальство колонн, и все изменилось к лучшему — улучшилось питание.

Наконец пришло разрешение из ГУЛАГа использовать наш контингент по специальностям врачей, фельдшеров, инженеров, техников и т.д. С приходом весны и улучшением быта люди стали быстро поправляться. Нормальное прибавление в весе доходило до 1 кг в сутки. Мое здоровье пришло в норму, и я стал работать по специальности, хотя считался инвалидом IV группы. В лагере было много интересных людей: хирург профессор Румянцев, бывший глава города Одессы, профессор медицины Заевюшин, профессор медицины Чекан. Им разрешили работать по специальности. Больница находилась на северо-западном склоне горы. За больницей в северо-восточном направлении хоронили умерших. Ямы для захоронения отрывали летом, но к марту 1945 года могилы были переполнены, и для того чтобы отрыть могилы, отогревали мерзлый грунт поджогами. Свет от костров был виден в зоне, и таким образом мы узнали, где расположено кладбище. Мне пришлось писать акты на отвозимых на кладбище и делать бирки.

Вот примерное содержание акта.

Акт

20 мая 1945 года мы, нижеподписавшиеся, ст. надзиратель Иванов И.П., дежурный

надзиратель Сидоров и дежурный лекпом з/к Урум, составили настоящий акт в том,

что з/к № В-952 Гутовец Иван Петрович, 1915 года рождения, умерший. Диагноз:

алиментарная дистрофия III, похоронен в могиле №... близ деревни Шевченко,

Тайшетского района, Иркутской области, головой на восток.

Подписи: ______________

______________

______________

На бирке, изготовленной из лучины размером 5x20 см, писали: «З/к № В-958 Иванов Иван Петрович». На вахте бирку привязывали к большому пальцу правой ноги. Акт подписывал надзиратель и специальной пикой в области сердца у трупа делал прокол. После такого оформления труп вывозили за зону, на кладбище. Трупы укладывали рядами, засыпали, как правило, снегом и только в летнее время землей.

В сентябре 1945 года всех инвалидов IV группы собрали на этап, отвезли в Тайшет, посадили в «столыпинский» вагон и отправили в Мариинск, Кемеровской области.

Зиму прожили в лагере для инвалидов.

В нескольких километрах от Мариинска, Кемеровской области, наш этап из Тайшета поселили в сельскохозяйственной колонне. Это был инвалидный лагерь для каторжан. В основном там проживали инвалиды IV группы. Для нас были отделены несколько бараков специальной зоной, в которой были кухня, санчасть, баня и кладовая для личных вещей. На работу нас не гоняли, кормили гарантийным столом, то есть хлеб — 550 г, три раза суп-баланда и пшенная каша по 200 г, иногда картофель с селедкой или треской. Режим строгий — без переписки. Бараки на ночь закрывались на замок. Спали на голых нарах, без постельных принадлежностей. Раз в десять дней была баня, одежду и белье только прожаривали в дезкамере. В этом лагере прошла зима 1945/46 года.

Меня принял на работу в санчасть профессор Чекан, молдаванин из Кишинева, и так мы вдвоем обслуживали наш контингент. Иногда начальники меня приглашали осмотреть какое-нибудь помещение или строение в другой части зоны. Я делал чертежи и составлял сметы на строительство или капитальный ремонт зданий лагеря.

В середине апреля из нас собрали команду здоровых, погрузили в «столыпинский» вагон и отвезли в Красноярск на пересылку.

Несколько дней мы пробыли на этой пересылке, прошли еще одну комиссовку. И опять погрузили нас в вагоны и — снова в путь, на Дальний Восток. Мне удалось получить хорошее место на верхних нарах, у окна товарного вагона. По ходу поезда хорошо просматривалась местность. Несколько суток объезжали озеро Байкал. На станции Улан-Удэ простояли пару дней, здесь узнали по радиорепродуктору, что умер Михаил Иванович Калинин. Это было 5 или 6 мая 1946 года. Отсюда наш эшелон вернули в Красноярск на пересылку. Здесь снова комиссовки, сортировки. Я прошел три комиссии и был признан инвалидом IV группы, но на последней комиссии мной заинтересовался начальник УРО Норильлага капитан Двин. Он вызвал меня к себе и стал объяснять, что в Норильске будет лучше, чем в любом другом инвалидном лагере, где нет никаких перспектив к жизни, а в Норильске крупная стройка и совершенно другие условия, заполярная норма питания. Заверил, что даст мне спецнаряд в строительное управление Цемстрой, где только начинают осваивать строительную площадку под строительство предприятия стройматериалов. Написал в моих документах спецнаряд, то есть направление инженером производственного отдела в Цемстрой. Таким образом, я был перекомиссован в работоспособного (по II группе) и зачислен на этап в Норильск. Из Красноярской пересылки нас, человек 200, погнали на пристань реки Енисей и погрузили в трюм колесного парохода «Мария Ульянова». И начался наш путь вниз по Енисею на север. Иногда на остановках слышали от конвоя, в какой город или населенный пункт прибыли. Через 12-15 суток прибыли в порт Дудинку. Здесь погрузили нас в вагоны железной дороги Дудинка—Норильск и привезли в 3-е лаготделение Норильска

Город Норильск Красноярского края расположен на Таймырском полуострове (69°20' северной широты и 88° восточной долготы) в характерном мерзлотном районе, то есть на вечной мерзлоте.

От магистральной железной дороги, проходящей через Красноярск, Норильск стоит на 2000 км вниз по реке Енисею. Основные потоки грузов идут от Красноярска в Норильск водными путями до порта Дудинка, к которому с другой стороны из Ледовитого океана по Северному морскому пути проходят суда из Мурманска и Архангельска. В Дудинке находится перевалочная база, соединенная с Норильском примерно 100-километровой железнодорожной линией. Навигация по Енисею длится около четырех месяцев, с середины июня до середины октября, а по Северному морскому пути и того меньше, два-три месяца.

Климатическая специфика складывается из совокупности следующих факторов:

1. Резких колебаний с преобладанием низких температур (среднегодовая температура воздуха: -8,4°С1 при единственном месяце без отрицательных температур — июле). (Официальную цифру (-9,8°С) приводит в книге «Норильск. Города Красноярского края» А.Л.Львов (Красноярское книжное издательство, 1985))

2. Сильных ветров, резко меняющихся как по скорости, так и по направлению.

3. Сильных снегозаносов, вызываемых не столько снегопадом, сколько явлением снегопереноса.

4. Сезонных колебаний естественной освещенности в пределах от 2 до 24 ч. в сутки.

<...>

Норильск расположен на северном склоне горной гряды, от подножия горы Двугорбой до Шмидтихи, или горы им.Шмидта. Делится на три основные части: промплощадка, рудники и шахты и административная и жилая часть города. Эти части города соединены между собой дорогами и железнодорожными ветками. Далее на север и запад расположены низкая часть местности и бесконечная тундра со множеством озер, речек, непроходимых болот. На пригорках растут редкие деревья — лиственницы, низкорослые березки и стелющиеся кустарники лозы, по берегам речушек — кусты красной и черной смородины. В летнее время, с июля по август, вся тундра в ярких цветах. Цветы разных красок, от красных до желтых тонов, но без запаха.

В летнее время почва оттаивает от полуметра до четырех метров, а глубже — вечная мерзлота. Суров климат Таймыра. <...>

По узкоколейной железной дороге летом 1946 года на открытой платформе мне пришлось путешествовать из Дудинки в Норильск.

Привезли нас к вахте лагерного отделения, находящейся недалеко от завода № 25 на промплощадке. Как и в других лагерях, прошли обычные процедуры: обыск, баня с прожаркой всех вещей, кормежка и распределение по баракам. Меня нашел фельдшер из больницы, литовец из Каунаса Иозас Казлаускас, прибывший в этот лагерь раньше меня. Я был сразу госпитализирован и помещен в больницу. Пробыл в больнице примерно около недели, познакомился с порядками этого лагеря, и однажды меня нашел старший нарядчик бывший лейтенант Латвийской армии Ласис. Оказалось, по моим документам меня искал начальник строительного управления Цемстрой некто Мгебрашвили — бывший заключенный, грузин по национальности. Мои друзья — врачи больницы для меня уже подготовили место и не хотели отпускать.

Ласис все же мне порекомендовал выйти на стройку. Я пошел на стройку, где был принят на должность инженера в ПТО. В ПТО работали заключенные: начальником — Василий Николаевич Прохоров, инженер из Ленинграда, и Антон Шмагрис, латыш из Риги.

Приняли меня хорошо и поручили произвести подсчет объема работ и подсчитать нужное количество материалов на строительство корпуса кольцевой печи для обжига кирпича 3-го кирпичного завода. На этой работе я проработал до начала октября 1946 года. За это время был отрыт котлован под фундамент печи для обжига кирпича на 36 камер и начали укладку бутобетона. Меня, как изучившего во всех деталях проект, перевели из ПТО на этот объект мастером и переселили в барак № 13, в котором я прожил до 4 августа 1953 года.

Для нас, каторжан, был особый режим: разрешили писать родным два письма в год. Мне присвоили номер. Теперь кроме фамилии еще был номер В-999, который нашивали или наносили краской на шапку, бушлат, шубу или телогрейку на спине. После ужина и вечерней поверки нас закрывали до утра на замок. Кормили здесь намного лучше, чем на материке. Гарантийная пайка хлеба была 750 г, и еще от выработки добавлялось на один «плюс» 150 г хлеба, 15 г сахару, 30 г сала, 50 г рыбы, 200 г каши. Я получал паек ИТР, который состоял из гарантийного и трех «плюсов».

Одежда полагалась вся первого срока. Наконец в этом лагере дали постельные принадлежности и стали стирать белье. Жить стало легче: можно было получать книги, газеты и письма из дому, бандероли и посылки. В нашем лагере не было заключенных, осужденных по бытовым статьям, не было воров и сук, в обслуге были только итээловцы по 58-й статье, бывшие офицеры Латвийской армии. К нам также не поступали новые люди, так как каторжные работы уже не давали по суду. Наш контингент в основном состоял из осужденных в 1944-1945 годах. Подавляющее их большинство составляли западные украинцы, литовцы, латыши, эстонцы, казахи, грузины, осетины, венгры, чехи и бывшие пленные советские солдаты, офицеры.

В 1946 году в лагере находилось около четырех тысяч заключенных. Те, у кого была строительная специальность, работали на стройке, у кого ее не было, работали на бутовом карьере — добывали бутовый камень для строительства, в основном для фундаментов. Нормировщиком на стройке был бывший офицер Литовской армии. Жуликов, или лагерных урок, у нас не было. На стройплощадке и в жилой зоне был полный порядок. Работали только за пайку хлеба, денег не получали. Начальником лагеря был бывший фронтовик капитан Грибалев из Белоруссии. Он начальнику режима и оперу не давал произвольничать. Постепенно все места в лагере и на стройке заняли каторжане.

Строительная площадка строительного управления Цемстрой от лагеря располагалась вниз по склону возвышенности на север и северо-восток на расстоянии 300-400 м. Развод на работу занимал не более 30 минут со всеми процедурами и «молитвами» конвоя. Оцепление (охрана) стройплощадки было круглосуточным, так как работы велись круглосуточно.

Начальником управления был бывший заключенный Мгебрашвили, грузин из Тбилиси, главным инженером — Лернер, начальником участка — Михаил Иванович Павельев, москвич. Все остальные службы возглавляли заключенные ИТЛ, осужденные по 58-й статье. Прорабом на строительстве кирпичного завода был з/к Абрам Ионович Зайдель. Начальником планового отдела был наш земляк из Риги з/к Шефтель. Начальником отдела труда и зарплаты работал бывший з/к, офицер Литовской армии лейтенант Реке. Весной 1947 года произошло увеличение объема работ. А.И.Зайделя назначили вскоре начальником участка, а меня — прорабом. На мой участок приняли мастером бывшего з/к Михаила Ивановича Путько, родом из Львова. Он был арестован в 1937 году в Москве и отбывал срок в Норильске. Нужно отдать должное, коллектив управления состоял из хороших людей, во всем помогавших друг другу.

М.И.Путько работал на строительстве корпуса по обжигу кирпича, а именно на строительстве самой печи. После некоторого времени нашей совместной работы М.И.Путько проникся ко мне доброжелательностью и стал меня учить, как себя вести в лагерных условиях. Он очень много рассказывал о бесчинствах чекистов во время войны. Не буду описывать всех ужасов лагерной жизни, а расскажу лишь услышанное от Михаила Ивановича о судьбе офицеров Латвийской армии, этапированных в Норильск летом 1941 года.

Всего в Норильск было доставлено около 1200 латвийских, литовских и эстонских солдат и офицеров. Латышей было, по неточным данным, 1003 человека. Их распределили по бригадам и использовали на общих работах Норильского комбината. Какую-то часть высших чинов направили в лагерь на озеро Лама, а с остальными по ночам продолжали вести следствие и уже в начале 1942 года осудили. Приговаривали к разным срокам — от 7 до 10 лет ИТЛ. Кроме того, всех лиц, которые окончили военную академию (латвийские офицеры окончили французскую военную академию), около 143 человек, расстреляли в норильской тюрьме в начале 1942 года.

По окончании следственных и судебных дел с офицерами Балтийских стран норильские чекисты в основном остались без дела, что, видимо, грозило части из них отправкой на материк и в действующую армию. А кому хотелось попасть на фронт? Видимо, нужно было найти работу на месте, в Норильске.

Таким образом, усилилась работа со стукачами, провокаторами, создавались выдуманные дела, и снова появились новые следствия и суды, а для многих заключенных новые лагерные сроки и даже расстрелы. Чекисты получали повышение в чинах, должностях и повышение зарплаты.

В нашем лагере в 1946 году было два офицера Латвийской армии, приговоренные уже в 1944 году повторно в Норильске к 15 годам каторжных работ. Один из них, некто Арнис, работал и жил отдельно в мастерской для ремонта лагерных автомашин, в разговоры не вступал и ни с кем не общался, другой, Леоне Карклиньш, лейтенант Латвийской армии, жил отдельно в пристройке к одному из бараков и числился штатным маляром в зоне лагеря, белил жилые бараки, служебные помещения и отделывал лагерным начальникам кабинеты. В разговоры не вступал. Нам было известно, что за организацию мнимого восстания в Норильске в 1944 году был приговорен к расстрелу, который заменили 25 годами каторжных работ. Всего по этому бредовому делу было осуждено около 30 латвийских офицеров повторно. Какие методы воздействия норильские чекисты применяли к Леону Карклиньшу и другим офицерам, даже трудно предположить, но факты неоспоримы: они подписывали протоколы допросов и на очных ставках подтверждали вымыслы чекистов.

Я всегда помню то хорошее, чему меня учили Михаил Иванович Путько и Абрам Ионович Зайдель. После освобождения из лагеря Зайдель перешел на работу в Металлургстрой, а я был назначен начальником участка. М.И.Путько остался работать мастером на кирпичном заводе. Мне пришлось долго работать в Цемстрое и осваивать много специальностей. Моему участку поручали специальные строительные работы: строительство дымовых труб, печей для обжига кирпича, извести, футеровку цементных печей, огнеупорную футеровку, кислоупорную футеровку, на заводе № 25 поручили сделать специальную оснастку для гидрометаллургической обработки кобальтовых и других руд.

За наш труд деньги не платили, а за перевыполнение норм работы выделялись дополнительные пайки в виде +1, +2, +3, что составляло на каждый «плюс» 150 г хлеба, 15 г сахару, 50 г мяса, 60 г рыбы, 150 г каши и т.д. Деньги платили в виде премий — от 30 до 90 руб. в месяц. На моем участке по специальным работам подчиненные в основном работали в тепле, то есть при плюсовой температуре. Обученные мною люди работали со мной, не уходили даже в заводские цехи.

В 1949 году нас рассортировали по статейным признакам, часть из наших заключенных перевели в другие подразделения Норильского лагеря МВД, а к нам, в 3-е лагерное подразделение, прислали таких же каторжан из других подразделений.

Режим остался тот же. Номера на одежде и шапке стали больше — до 10 см. Нам присвоили новые номера. Меня стали величать Щ-445. Норма питания не изменилась, одежда тоже. Разрешили писать одно письмо в полугодие. В бараках на окнах стояли решетки, после вечерней поверки бараки запирали на замок до 6 ч. утра. Инвалидов не актировали и не вывозили на материк. На строительных объектах и на заводах порядки остались старые, на стройке работали 10 часов, на заводах — в 3 смены.

За эти годы я и мои люди участвовали в строительстве второй очереди кирпичного завода, цементного завода, шлаковатного завода, гидрометаллургического цеха завода № 25, кузнечно-термического цеха, а в начале июня 1953 года строили бензольный цех и цех газового никелевого порошка. За последние годы, то есть с 1952 года, нам стали платить зарплату, правда, высчитывали 55%, но все-таки 250 руб. давали на руки, а остальной заработок — 200-300 руб. — переводили на расчетный счет.

На моем участке работало около 300 человек, площадка находилась почти напротив лагеря, на расстоянии 300-400 м. В конце мая в других лагерях Горлага начались волнения, забастовки. Чем они были вызваны, до нас это не доходило. Но после смерти Сталина все ждали амнистии, а как оказалось, бериевская амнистия нас не коснулась, выпустили только уголовников, воров и бандитов. Большинство из нас уже отбыли по 8-9 лет за проволокой, и в дальнейшем не было никаких перспектив. Неужели нужно еще продолжать рабскую жизнь до конца срока? Такими мыслями пришлось мне не раз обменяться с хорошими друзьями.

Примерно 1 или 2 июня 1953 года, подойдя к вахте лагеря, мы увидели, что на вышках дополнительно установлены пулеметы. Я при входе в лагерь обратился к начальнику лагеря капитану Тархову с вопросом: «Гражданин начальник, почему на вышках пулеметы?» Он мне ответил: «Не волнуйтесь, это пусть вас не беспокоит, у нас в лагере все в порядке».

Несколько дней до этого, в конце мая 1953 года, в штрафной изолятор нашего лаготделения была водворена группа заключенных из 24 человек, доставленных из других лагерей, которые там нарушали лагерный режим. Группа в большинстве своем состояла из бандитских элементов. Как потом выяснилось, старший оперуполномоченный старший лейтенант Егоров предложил начальнику лаготделения капитану Тархову немедленно удалить из лагеря этих людей для сохранения спокойствия в лаготделении. Капитан Тархов поставил об этом в известность управление Горлага. Узнав о волнениях заключенных (25-27 мая) в 1, 4, 5 и 6-м лаготделениях из нелегально поступивших записок с призывом к солидарности, каторжане 3-го лаготделения не только не откликнулись, но и по-прежнему продолжали работать, не проявляя ни малейшего беспокойства.

Несмотря на это, 3 июня по распоряжению руководства Горлага (генерал-майора Семенова) все заключенные нашего лагеря в неурочное время с большой поспешностью были сняты с работы и при усиленном конвое приведены в лагерь. Таким образом, там оказались три с половиной тысячи каторжан, возбужденных мероприятиями лагадминистрации и охраны лагеря, которые оцепили жилую зону усиленной охраной, патрулирующими автоматчиками, установили много пулеметов. Все эти мероприятия были проделаны ко времени возвращения в лагерь каторжан. И события не заставили долго себя ждать. Справедливости ради следует сказать, что начальник лаготделения делал все для того, чтобы предотвратить их наступление, чтобы успокоить личный состав вверенного ему лагеря. Наблюдая возбужденное состояние каторжан и желая как-то рассеять его, капитан Тархов 3 и 4 июня на собраниях заключенных заявил им, что их поведением он доволен, и потребовал такого же поведения в дальнейшем. Он заверил заключенных в том, что ничего особенного не произошло и им просто-напросто предоставлен временный отдых, после которого они по-прежнему будут выводиться на работу. На вопрос: «Почему же в таком случае, если ничего особенного не произошло, лагерь так усиленно охраняется и почему установлены пулеметы?» — капитан Тархов не смог ответить более или менее убедительно и только сказал: «Это вас не касается».

После собрания по распоряжению капитана Тархова в клубе начался киносеанс. Я фильм не смотрел, а ушел в свой барак и лег спать. Это было 4 июня 1953 года, в 16.00 меня разбудили выстрелы, явившиеся, как рассказали очевидцы, результатом безрассудных действий командира дивизиона охраны майора Полостяного.

Как все это произошло? В клубе начался очередной киносеанс, а в штрафном изоляторе, где содержалась привезенная к нам группа заключенных, вселявших беспокойство своим поведением и об удалении которой из нашего лагеря просил старший оперуполномоченный лаготделения старший лейтенант Егоров, произошло следующее.

Возвращаясь из санчасти в сопровождении надзирателей, два заключенных из доставленных в штрафной изолятор группы — Мелов и Смирнов, входя в штрафной барак, подняли крик, якобы их пытались бросить в другую камеру к сукам, которые им угрожали расправой ножами по заданию опера Калашникова. В ответ отозвались их сокамерники (около 20 человек), выбили дверь своей камеры и выбрались в коридор, а затем и в прогулочный двор штрафного изолятора и стали требовать вызова начальника управления Горлага.

План 3-го лагерного отделения Горлага на момент восстания (составлен членом

комиссии заключенных А.Валюмом).

1. Место ограждения штрафного изолятора (ШИЗО). 2. Место, где находился майор

Полостяной. 3. Место, где находился Воронцов. 4. Место, где находился генерал

Семенов. 5. Место, где были убиты заключенные 4 июня 1953 г. 6. Место

хулиганского поступка майора Полостяного. 7. <*> -

следы от пуль на стенках строений.

В отдельном окне - схема

горлаговских ЛО

Знаком (черным кружком) обозначены горлаговские ЛО,

которые восстали против беззакония 2 мая- июня 1953 года. Граница Промышленной

площадки показана условно.

В целях насильственного водворения в камеру вырвавшихся во двор ШИЗО заключенных капитан Тархов вызвал из дивизиона охраны 50-70 солдат. Солдаты, вооруженные палками, вошли в прогулочный дворик ШИЗО и стали избивать заключенных, пытаясь загнать их в камеру. Избиваемые криками обратились к каторжанам, находившимся на улицах лагеря, что их избивают.

Услышав шум, крики и поняв, что действительно идет избиение заключенных, находившиеся поблизости каторжане, подбежав к забору, отделявшему ШИЗО от жилой зоны, оторвали от него несколько досок, дав тем самым возможность избиваемым выбраться в жилую зону. Все быстро разбежались по баракам. Солдаты, пролезая через проволоку, вышли за пределы зоны. В это время по вызову капитана Тархова в лагерь прибыл генерал-майор Семенов. В результате избиения в прогулочном дворе ШИЗО остался из этой группы раненный в голову заключенный Воробьёв.

Встретив в зоне оперуполномоченного Воронцова, заключенные попросили его присутствовать при эвакуации раненого з/к Воробьёва из ШИЗО в больницу. Когда Воробьёв был унесен в больницу, лейтенант Воронцов направился к выходу из лагеря на вахту. Едва Воронцов скрылся за зданием больницы, раздались залпы, автоматные и пулеметные очереди. Увидев возбуждение в лагере и по привычке ни в чем не разобравшись, не вникнув в обстоятельства дела, находившийся у ворот дивизиона охраны майор Полостяной дал солдатам команду открыть огонь по находившимся в зоне заключенным. В это время в лагере находился генерал-майор Семенов, который беседовал с каторжанами у амбулатории. Услышав стрельбу, генерал подбежал к штрафному изолятору, откуда было метров двадцать до майора Полостяного, и, потрясая кулаками, закричал: «Полостяной! Что ты делаешь... твою мать?!» Но было уже поздно. В результате преступной выходки распоясавшегося майора Полостяного были убиты 4 и ранены 17 человек, двое из них вскоре умерли. Одного из убитых нашли на крыльце сушилки с зажатым куском хлеба в руке. Другой был убит в бараке, на нарах, сонным, третьего пуля сразила при выходе из библиотеки в метрах двухстах от ШИЗО, четвертый был убит на дороге у клуба. Обстрелу подверглись больница, амбулатория, полустационар инвалидов, жилой барак № 26, столовая общепита, клуб.

После того как утихла стрельба, в барак ко мне прибежали несколько человек и рассказали о случившемся. Я вышел в зону лагеря. К этому времени в лагере уже не оказалось надзирателей и начальства. На некоторых бараках в знак траура были вывешены черные флаги. Главная улица у клуба была заполнена снующими туда и обратно возбужденными заключенными, местами они собирались в группы... Среди собравшихся выступали незнакомые мне заключенные, призывая требовать правительственную комиссию. Напротив барака № 26 прибили щиты с лозунгами: «Долой тюрьмы и лагеря!», «Требуем возвратить нас к нашим семьям!».

У клуба, напротив штаба лагеря, прибили щит, на котором было написано:

«Москва, правительству:

1. Требуем правительственную комиссию.

2. Требуем сурового наказания виновников расстрела заключенных.

3. Требуем уважения прав человека!»

Ко мне подходили многие друзья, и мы, осознав все происходящее, стали успокаивать людей, а сами были в недоумении, кто же занялся вывешиванием тенденциозных и ультимативных лозунгов? Я многим своим друзьям посоветовал успокоиться и разойтись по баракам.

Тем временем в клубе началось собрание, на котором мы пришли к заключению, что нужно обсудить создавшееся положение. Всех волновало, что будет дальше. Одни говорили о возможности прибытия комиссии из Москвы, другие предполагали, что администрация лагеря предпримет какие-нибудь обманные шаги для того, чтобы возложить вину за происшедшее на нас, заключенных. Многие высказались за то, чтобы никто не допускал нарушения порядка, иначе при малейшей ошибке заключенных возможна любая расправа и расстреляют весь лагерь. Так прошла ночь.

С наступлением утра мы увидели, что, несмотря на рабочее время, никто из надзорсостава в лагере не появился и что зона оцеплена еще более усиленной охраной. Собираясь группами, заключенные решили обсудить создавшееся положение. Решили созвать собрание и стали собираться в клуб, зазывая туда других заключенных из жилых бараков.

На собрании 4 июня, как и на предыдущем, я не присутствовал, но мне мои земляки и друзья рассказали, что постановили следующее:

1. Не препятствовать входу в лагерь лагадминистрации и медсостава.

2. Не препятствовать нормальной работе пищеблока, культурно-воспитательной

части, торговле, бане и т.д.

3. Не выдавать из лагеря трупы убитых до прибытия правительственной комиссии.

4. Заменить вывешенные в знак траура черные, с красной полосой флаги.

5. Простить все проступки друг другу, даже тем, кто ранее занимался клеветой, в

том числе и всем известным стукачам.

Теперь заключенные понимали, что, как бы правы они ни были, им придется держать ответ за каждый неверный шаг. Понимали они и то, что каждый преступный поступок будет препятствовать прямому разрешению вопросов правительственной комиссией. Таким образом, 5 июня стихийно оформилось начало протеста и приняло четкую форму желания заключенных добиться приезда правительственной комиссии.

За это время были изготовлены в мастерской гробы и 6 июня временно похоронили шесть человек, погибших 4 июня.

После похорон было принято решение написать жалобу от имени всех содержавшихся в лаготделении заключенных и адресовать ее Правительству СССР. Около 18.00 жалоба была написана и отредактирована заключенными С.Ф.Бондаренко (А.С.Бондаренко? - ред.сайта) и Колясниковым, прочитана на общем собрании и всеми одобрена. В жалобе говорилось, что до Великой Отечественной войны все мы были людьми мирного труда. Заключенные, однако, даже не скрывали и того, что, оказавшись в плену или оккупации, под страхом голодной смерти одни из них работали у немцев, другие служили в созданных немцами военных формированиях, третьи, не понимая национальной политики Советского государства, приняли участие в националистическом движении.

В условиях произвола и беззакония, говорилось дальше в жалобе, в следственных органах бывшего Министерства госбезопасности на них были сфабрикованы обвинения, в которых им приписывались и не совершенные ими преступления, и все они с нарушением элементарных принципов советского судопроизводства были осуждены на долгие годы каторжных работ. Находясь в лагерях, писали заключенные, мы испытали на себе произвол, который продолжается и поныне, принимая все более отвратительные и грубые формы, одной из которых явился расстрел заключенных в жилой зоне 4 июня, что так ярко показало, с какой преступной халатностью верховные органы бериевского МВД доверяли жизнь множества людей безответственным негодяям, имевшим в подчинении автоматчиков. В заключение жалобы каторжане просили Советское правительство:

1. Сурово наказать виновников расстрела 4 июня, а также всех других лиц, виновных в произволе и беззаконии в отношении заключенных на протяжении целого ряда лет.

2. Учесть и считать досрочным отбыванием ими срока наказания и освободить их из заключения на любых, приемлемых для Советского правительства условиях.

Основанием этой просьбы служило то, что большинство из них уже отбыли почти десятилетний срок наказания, на протяжении которого в суровых климатических условиях Севера и тяжелых материально-бытовых условиях лагеря ими построены десятки крупных производственных предприятий, составляющих целые комбинаты, которыми по праву гордится Советская страна. Таким предприятием является Норильский комбинат. Многие заключенные потеряли здесь свое здоровье.

Под жалобой подписались все заключенные — советские граждане. Иностранцы, содержавшиеся в лагере, написали отдельную жалобу.

Оказавшись в первые дни протеста во главе лаготделения, некоторые заключенные, вышедшие из ШИЗО (группа — 24 человека), а вместе с ними и некоторые из каторжан начали безобразничать. Как стало известно, 7 июня у з/к Копыловского были отобраны деньги, из камеры хранения домашних вещей исчезли кое у кого продукты питания, табачные изделия и т.д.

Столкнувшись сразу же с такими последствиями после бегства из жилой зоны лагерной администрации и видя серьезность отдельных хулиганских, а подчас и прямо провокационных выходок со стороны отдельных заключенных, основная масса пришла к выводу, что наличие преступных нарушений в столь серьезный момент может повлечь за собой тяжелые последствия и затруднить разрешение вопросов правительственной комиссией.

Исходя из необходимости организованного поддержания порядка, организованной подготовки материалов для вручения правительственной комиссии, а также недопущения воздействия отдельных крайних элементов на массу заключенных и на ход событий по решению всего лагнаселения 8 июня был избран комитет из 15 человек, в который, как руководящий работник на производстве, был избран и я.

В состав комитета вошли:

1. Гуль Александр Анисимович;

2. Загоруйко Роман;

3. Король Константин Петрович;

4. Евтенко Е.И.;

5. Николайчук Петр Власович;

6. Запаренко Борис Петрович;

7. Бондаренко А.С.;

8. Казлаускас Иозас Брониславович;

9. Цыганков Василий Степанович;

10. Доронин Леонид Ионович;

11. Тарковцаде Петр Урханович;

12. Вождев И.Е.;

13. Плужник Н.;

14. Шамаев Борис Александрович;

15. Валюм Александр Александрович.

Возглавил комитет Борис Александрович Шамаев. Этот человек решил пожертвовать собой на благо других, зная заранее, что при любом исходе ему грозит смерть. Знали и мы, остальные члены комитета, что администрация лагеря примет все меры, чтобы всю ответственность свалить на нас, заключенных, и тем более на членов комитета. Мы осознавали, на что мы шли, — у нас было только два выхода: свобода или смерть. Но кому хотелось умирать? Мы все же надеялись на гуманность и справедливость Советского правительства.

В соответствии с теми задачами, которые продиктовали создание комитета, на первом его заседании обязанности между членами комитета были распределены следующим образом:

1. Мне, автору этих строк, совместно с заключенными (А.А.Гуль, Н.Плужник, П.У.Тарковцаде, Смирнов) было поручено организовать помощь неграмотным и малограмотным заключенным в написании жалоб, если они пожелают написать таковые, и прием этих жалоб с их классификацией на неправильное осуждение и на произвол и беззаконие, чинимые лагерной администрацией.

Кроме того, мне было поручено начертить план жилой зоны, на котором обозначить места, где были убиты или ранены заключенные 4 июня 1953 года, нанести на план обстановку на момент открытия огня, отметить все пулевые вмятины на стенах бараков и строений. В мои обязанности входила и служба безопасности.

2. В.С.Цыганкову поручалась забота о быте лаготделения, то есть обеспечение нормальной работы пищеблока, бани, прачечной, поддержание чистоты на территории и в бараках.

3. Врачу Е.И.Евтенко, фельдшерам И.Б.Казлаускасу и Б.П.Запаренко поручались медико-санитарная часть, амбулатория, больница, проверка поступающих со складов продуктов питания, контроль за приготовлением пищи, наблюдение за санитарным состоянием жилой зоны.

4. Л.И.Доронину поручались организация культурного досуга заключенных, доведение до сведения каждого путем бесед пропагандистов в жилых секциях решений, принятых на собраниях, содержания переговоров и переписки с администрацией, содержания писем, направляемых Советскому правительству. В дальнейшем Доронину было поручено контролировать содержание листовок. Впоследствии для усиления информационной работы ему был выделен з/к Тарковцаде.

5. К.П.Королю и Роману Загоруйко поручили вести разъяснительную работу среди западных украинцев, составлявших около 80% всего лагнаселения. Эти мероприятия принимались с целью не допустить среди заключенных каких-либо действий на почве национальной вражды.

6. Заключенные Николаев и И.Е.Вождев были дежурными по лагерю в ночное время. В дальнейшем Плужник и Осовалюк по болезни вышли из состава комитета, а на их место избрали Воробьёва и Николайчука. К концу событий из комитета вышли Николаев, Смирнов, А.А.Гуль, а некоторое время Воробьёв был заместителем Шамаева. Затем события развивались следующим образом.

9 июня каторжане (10-15 человек), услышав, что во двор тюрьмы, находившийся возле нашей зоны, въехали пожарные машины якобы для усмирения взбунтовавшихся заключенных в тюрьме, стали бросать в тюремный двор кирпичи, требуя, чтобы машины выехали оттуда. Узнав об этом, члены комиссии вовремя прекратили действия наших товарищей, провели разъяснительную работу и вывесили несколько обращений к лагнаселению: «Товарищи! Не вмешивайтесь в дела, происходящие за нашей зоной!»

10 июня в лагерь пришел начальник КВЧ (культурно-воспитательная часть) старший лейтенант Безверхий и сказал, что в Норильск прилетела московская комиссия, которая посетит наш лагерь. По его указанию на вахту № 2 принесли стол, покрыли его красной скатертью и поставили 15 стульев. Около 11.00 лагерные войска усилили охрану у вахты, где в пяти метрах от ворот внутри лагеря стоял стол, напротив за зоной установили пулемет. За воротами собралась вся администрация лагеря. Все заключенные в ожидании комиссии выстроились у своих бараков. Члены комитета Шамаев, Запаренко, Вождев, Евтенко, Король и Тарковцаде ожидали комиссию у вахты. Наконец из ворот дивизиона охраны вышла группа офицеров и направилась вдоль зоны к вахте лагеря. Среди них был один в штатской одежде. Первой в лагерь вошла лагадминистрация во главе с начальником капитаном Тарховым и выстроилась впереди стола. Вслед за ними вошли, как стало известно лишь во время следствия, начальник тюремного управления МВД СССР полковник Кузнецов — председатель комиссии, генерал-лейтенант Сироткин — начальник конвойных войск МВД СССР, представитель ЦК партии Киселев (в штатской одежде), их сопровождал начальник Горлага генерал-майор Семенов.

После того как комиссия расположилась за столом, член комитета з/к Тарковцаде попросил полковника Кузнецова от имени всех заключенных приказать лагадминистрации покинуть зону. Это наше желание было исполнено. Члены комитета в очень корректной форме попросили показать документы, что комиссия уполномочена Советским правительством. Но полковник Кузнецов отказался предъявить какой-либо документ. Он отказался также выполнить просьбу заключенных обойти и выслушать ожидавших комиссию и выстроившихся у своих бараков. Вместо этого полковник Кузнецов потребовал выстроить перед столом, за которым разместилась комиссия, весь лагерь, хотя на площадке перед столом могли разместиться не более 300 человек, а в лагере было три с половиной тысячи.

Заключенные все же выполнили распоряжение председателя комиссии. Двести человек пришли строем от своих бараков и выстроились перед столом комиссии.

Полковник Кузнецов знал, что заключенные ожидают комиссию, уполномоченную кем-то из членов Советского правительства, но не министром внутренних дел, на работников которого они и хотели подать свои жалобы. Именно поэтому полковник Кузнецов не назвал Берию министром внутренних дел, а перед собравшимися заключенными свое выступление начал так:

— Узнав о беспорядках в вашем лагере, первый заместитель Председателя Совета

Министров СССР Лаврентий Павлович Берия поручил нам...

В заключение полковник Кузнецов изложил поручение Берии, в свете которого

потребовал от нас следующее:

1. Немедленно восстановить в лаготделении прежний порядок.

2. Допустить в зону лагадминистрацию (это касалось только оперработников и надзорсостава, так как все остальные лица администрации имели все время беспрепятственный вход в лагерь).

3. Завтра выйти на работу.

4. Выдать трупы убитых 4 июня.

5. Выслать за пределы лагеря, в штаб лаготделения, пятерых представителей для ведения переговоров с комиссией.

Сказав, что ответ заключенных комиссия будет ожидать один час, комиссия покинула лагерь.

В течение отведенного на ответ времени заключенные, собравшись в клубе, обсудили создавшуюся обстановку.

Еще не зная в то время, что ровно через пару недель Берия будет разоблачен и как враг народа арестован и предан суду, между прочим как раз и за применение недопустимых в СССР методов, заключенные, вынесшие много лет на себе именно эти самые недопустимые в СССР методы, сочли факт прибытия к ним комиссии Министерства внутренних дел актом величайшей несправедливости, если не издевательства. Это сознание усугублялось еще и тем, что представители МВД, так и не обойдя и не выслушав заключенных, выставили им свои ультимативные требования, которые расценивались заключенными как очередная попытка органов скрыть от Советского правительства действительное положение дел, создавшееся именно по их вине.

Заключенные в своем ответе комиссии еще раз просили ее о подтверждении полномочий, после чего лаготделение было готово вести переговоры.

Получив ответ от заключенных, представители МВД повторили свои требования, прислав в зону полковника Киселева. Сопровождавший Киселева капитан Тархов отрекомендовал его как секретаря московской комиссии. Для ответа на вторичное требование нам давалось пятнадцать минут. Через десять минут заключенные передали через капитана Тархова требуемый ответ, аналогичный предыдущему.

Вскоре эта комиссия покинула штаб лаготделения и в дальнейшем обращалась к нам только по радио.

При обсуждении предложений московской комиссии прислать на переговоры наших представителей члены комитета Шамаев, Доронин, Тарковцаде были готовы выйти из жилой зоны для переговоров с этой комиссией.

Однако собрание категорически запретило им покидать лагерь, опасаясь, что их арестуют и они не возвратятся.

Приблизительно через час после отъезда комиссии МВД по их распоряжению всему лагерю была снижена норма питания на 50%, в том числе раненым, больным, инвалидам. Впоследствии раненым, больным и инвалидам норма питания была восстановлена, а для остальной части заключенных установили штрафную норму — № 9.

На следующий день, 11 июня, на общем собрании было решено написать и направить через администрацию письмо Ворошилову и Маленкову. Мы считали необходимым поставить их в известность о случившемся в лагере и просить направить к нам авторитетную правительственную комиссию. «По прибытии комиссии на место, — говорилось в письме, — ей будут сообщены данные и вручены документы государственной важности». Свое письмо мы назвали просьбой и вручили его начальнику управления Горлага генерал-майору Семенову и начальнику лаготделения капитану Тархову — каждому по два экземпляра.

В тот день по распоряжению этой комиссии военная охрана лагеря запретила вход к нам в зону вольнонаемным медработникам.

15 июня в сопровождении начальника лагеря капитана Тархова к нам в зону вошел представитель Прокуратуры СССР государственный советник II класса Вавилов. Узнав об этом, все заключенные выстроились у своих бараков и ждали высокого гостя.

По своей инициативе Вавилов показал свое удостоверение личности. На вопрос председателя комитета Шамаева: «Прибыли ли вы к нам специально по нашему делу или в порядке обычного служебного обследования мест заключения?» — Вавилов ответил, что посетил нас в порядке служебного обследования. О происходящем в нашем лагере ему стало известно лишь в Красноярске, откуда он прилетел к нам.

Здесь, у барака № 13, где происходил этот разговор, Шамаев попросил Вавилова принять от нас письмо на имя Ворошилова и Маленкова в четырех экземплярах того же содержания, что были ранее переданы для передачи им через генерал-майора Семенова и капитана Тархова. В присутствии более 400 заключенных Вавилов, принимая это письмо, сказал: «Ваше письмо я передам лично Клименту Ефремовичу» — и заверил нас, что комиссия к нам прибудет.

Заключенные, окружившие Вавилова, в частности Шамаев, попросили Вавилова быть у нас в составе правительственной комиссии. Он обещал нам это. Затем Вавилов изъявил желание обойти лагерь и поговорить с заключенными. Вавилов, капитан Тархов в сопровождении представителей комитета пошли от одного барака к другому, останавливаясь у выстроившихся возле бараков заключенных, которые обращались к Вавилову с вопросами.

Проходя мимо бараков и читая вывешенные лозунги, Вавилов говорил: «Правильно». На одном из них он узнал выдержку из своей статьи. Это была цитата из газеты «Правда» от 6 апреля 1953 года (о Рюмине).

Во время беседы с заключенными Вавилов ничего не приказывал, ничего от них не требовал, а лишь посоветовал прекратить «волынку», выходить на работу и ожидать правительственную комиссию. На это заключенные ответили, что, после того как по ним, находившимся в жилой зоне, 4 июня беспричинно открыли огонь, они боятся выходить из лагеря, тем более что солдатами по-прежнему командует майор Полостяной, приказавший стрелять 4 июня. Эти солдаты и сам Полостяной, проходя на смену постов мимо лагеря, угрожали заключенным расправой, как только они выйдут за зону. Вместе с тем все заключенные заверили в том, что, выйдя на работу немедленно по прибытии правительственной комиссии, они наверстают все упущенное, выполняя нормы выработки на 200-300%, как это было уже не однажды. После этого Вавилов больше не настаивал на своем предложении и пожелал осмотреть раненых, бараки, подвергшиеся обстрелу 4 июня, посетить инвалидов, больницу и штрафной изолятор.

В больнице показали Вавилову найденную в день обстрела лагеря врачом Евтенко разорвавшуюся оболочку пули и акт медицинского освидетельствования убитых и раненых. В акте врачи лаготделения Евтенко, Мальчуй, Джваршейшвили и Россион высказали предположение, основываясь на характере ранения, о том, что з/к Огнищев ранен пулей. Найденная разорвавшаяся оболочка пули подтвердила их предположения.

Внимательно ознакомившись с актом и оболочкой пули, сидя в глубоком раздумье, Вавилов сказал: «Да, тяжелый случай...»

Собираясь уходить из больницы, он пожелал взять с собой оболочку пули и акт медицинского освидетельствования, но по нашей просьбе он согласился оставить их в лагере до прибытия правительственной комиссии.

Очень тяжелое впечатление на Вавилова произвели инвалиды — эти когда-то здоровые, жизнерадостные люди. Выйдя из барака инвалидов, Вавилов покинул лагерь. Через день, 17 июня, он был свидетелем безуспешной попытки полковника Кузнецова заставить заключенных выйти из лагеря. Полковник решился на это по следующей причине.

16 июня, выступая по радио, полковник помимо многого другого говорил о том, что комиссия намерена расследовать случаи применения оружия 4 июня. Не поняв хорошенько всего, что говорилось о случае применения оружия, многие заключенные, в большинстве западные украинцы, плохо понимавшие русский язык, обратили внимание лишь на слова «применение оружия» и, расценив это как предупреждение о том, что к тем, кто не выйдет из лагеря, к чему призывал полковник Кузнецов, якобы будет применено оружие, вышли за зону — всего 336 человек.

Однако на этот раз, 17 июня, в присутствии Вавилова, к великому огорчению Кузнецова, ни один заключенный не покинул лагерь, хотя, как и прежде, никто никого не удерживал. Каждый поступал, как ему хотелось, и усилия представителей МВД продолжались несколько часов.

Безнадежно махнув рукой, Вавилов приказал закрыть ворота, заделать прорезанные в проволочном ограждении проходы и уехал, взяв с собой Кузнецова и его помощников.

Периодически обращаясь к нам в течение месяца через специально установленные динамики, полковник Кузнецов призывал заключенных расправиться с комитетом, ликвидировать незаконно созданный штаб и, ничего не боясь, выходить из жилой зоны.

При подготовке к выступлениям полковника Кузнецова лагерь начали окружать вооруженные солдаты, в полной боевой, со скаткой через плечо, подготовке. Они залегли, заняли оборону, установили пулеметы. Вслед за ними появились надзиратели. А в то же время по радио полковник обратился к заключенным, призвав их расправиться с членами комитета и уходить из лагеря.

Иными словами, все эти выступления сильно действовали на психику и приобрели вид провокации, на которую ни один здравомыслящий человек пойти не мог. Не случайно такие мероприятия полковника Кузнецова заключенные метко окрестили психической атакой. Следует отметить, что пожелавших выйти из лагеря не удерживали. Как отмечалось выше, 16 июня за зону вышли 336 человек, в разное время ушли из зоны 18 человек, в том числе 14 человек 6 июня — в самом начале протеста. Среди ушедших были: старший нарядчик, один из мастеров и два или три бригадира, которым заключенные сами предложили покинуть лагерь, не желая быть с ними вместе. Что и говорить, они заслужили это.

В последующие дни нашего протеста, вплоть до трагической его развязки, комиссия МВД, а затем и руководство Горлага хотели вывести из лагеря всех инвалидов, больных туберкулезом легких, умалишенных якобы для немедленной отправки на материк, то есть на Большую землю. Инвалиды же и больные туберкулезом до прибытия правительственной комиссии отказались сами выйти из лагеря, а умалишенных заключенные не выдали.

Помимо постоянных призывов выйти из лагеря в своих выступлениях полковник Кузнецов говорил, будто по ходатайству возглавляемой им комиссии Советское правительство разрешило убрать номера с одежды заключенных, в бараках снять решетки с окон, писать вместо двух писем в год ежемесячно по одному письму и сократить рабочий день на один час.

Эти действия расценивались заключенными как упорное стремление администрации Горлага и представителей МВД скрыть от Советского правительства действительное положение дел в Норильске. К тому времени Горлаг уже 17 дней пробыл на штрафном питании, вследствие чего среди заключенных появились случаи заболевания дизентерией. Позже мы также выяснили, что администрация не отправила письма заключенных Советскому правительству.

Заключенные, понимая серьезность и опасность сложившегося положения, обратились к населению Норильска с листовками следующего содержания:

«Нас расстреливают и морят голодом. Мы добивались правительственной комиссии. Просим советских граждан сообщить Правительству о произволе над заключенными в г.Норильске.

Каторжане Горлага»

Листовки были отпечатаны типографским шрифтом на листах размером 8x20 см на бумаге из цементных мешков и разбрасывались над городом с помощью бумажных змеев. В то же время на крыше барака № 2 были установлены большие щиты, на которых огромными буквами было написано обращение к рабочим завода № 25 такого же содержания, как и в листовках. На заводе № 25 мы работали раньше — зимой 1952/53 года. Наша работа там была хорошо известна. Многие рабочие и служащие нас знали как хороших людей.

Через два дня нам восстановили норму питания.

Действия администрации 3-го лаготделения, а также руководства Горлага с самого начала и до кровавого подавления нашего законного протеста, в частности отношение к заключенным, по своему характеру ничем не отличались от действий комиссии, возглавляемой полковником Кузнецовым.

Сколько хороших и талантливых людей выявилось в эти трагические и напряженные дни! Откликом на происшедшие события стало стихотворение каторжанина Межевича.

Последышам Рюмина

Пришел конец вам, рюминская свора,

Настал последний ваш кровавый час.

Вам не уйти от кары — гневный голос

Раздался среди оскорбленных масс.

И вы ответите за ложь, за произвол ваш,

За реки слез старушек-матерей,

За кровь невинную, за вопли вдовьи,

За горе жен, за плач грудных детей.

А наш первопечатник з/к Петр Власович Николайчук, изготовивший кустарным способом шрифт, сделал набор и отпечатал этот текст в листовках, которые были выброшены над Норильском в количестве приблизительно около 2000 экземпляров. Данные листовки взбесили администрацию Горлага, ими были организованы вольнонаемные бригады из комсомольцев и партийных для сбора этих листовок на территории Норильска. И еще с большим ожесточением началась их психическая атака на наш лагерь.

С 4 июня лагерь был лишен электроэнергии, что, во-первых, лишило возможности нормальной работы больницы и амбулатории, а во-вторых, создавало буквально нечеловеческие условия для работы на кухне, так как круглосуточно работавшие ранее вентиляторы бездействовали. По той же причине и из-за отсутствия трансформаторного масла (для реостата — рентгеноустановки) врачи лишились возможности рентгеноконтроля при лечении раненых. После того как военная охрана запретила вольнонаемному медперсоналу посещать лагерь, мы были лишены возможности делать исследования в лаборатории, крайне необходимые лечащим врачам, ибо микроскоп был заперт в аптеке, ключи от которой хранились у заведующей. Прекращение доступа в аптеку привело еще и к перебоям в снабжении крайне необходимыми медикаментами.

Неоднократно в лагерь засылались испорченные продукты питания (заплесневелая мука, совершенно гнилая рыба), которые врачи не могли разрешить для питания и, составляя на них акты, отправляли обратно. Такие продукты ничем не заменялись. Имевшиеся в лагере магазин горторга и столовая общепита не работали. Зарплата всем заключенным за май, а лагобслуге, работавшей все это время, также за июнь и июль не выплачивалась. Надзорсостав и оперработники, постоянно патрулируя вокруг лагеря, стоя на вышках, записывали номера заключенных, многих из них фотографировали, а однажды даже установили пеленгатор.

В первые дни протеста командование охранных войск распространило среди солдат ложный слух о том, что вывешенные в лагере траурные флаги есть не что иное, как опознавательные знаки для якобы ожидавшихся заключенными англо-американских десантов. В связи с этим в лагере около ворот было вывешено обращение: «Солдаты! Траурные флаги вывешены нами в знак глубокой скорби по невинно расстрелянным товарищам». Приведу два вопиющих случая.