Валентина Вачаева: "...мне довелось читать столько исповедей..."

За

20 лет работы в Музее освоения и развития Норильского промышленного района мне

довелось читать столько исповедей, которые потрясали, удивляли, ужасали и

восхищали. Поразительно мужество Человека в нечеловеческих условиях...

За

20 лет работы в Музее освоения и развития Норильского промышленного района мне

довелось читать столько исповедей, которые потрясали, удивляли, ужасали и

восхищали. Поразительно мужество Человека в нечеловеческих условиях...

В 1989 году в норильском музее состоялся вечер, который назывался «Свеча милосердия», а посвящен он был медикам Норильлага. Зигурд Генрихович Людвиг, Серафим Васильевич Знаменский и Игорь Борисович Паншин не только поделились воспоминаниями о работе в Центральной больнице лагеря, но и каждый из них поведал историю своей жизни, насколько это было возможно за 30-40 минут.

Они очень разные, эти люди, и по-разному говорят о прошлом: доктор Людвиг — с глубокой болью, доктор Знаменский — с налетом философии, доктор Паншин — с элементом самоиронии. Их объединяет то, что они были, есть и будут, пользуясь выражением Игоря Борисовича, людьми определенного морального уровня. Часто от них зависела жизнь и судьба товарищей по несчастью. В «Медицинской газете» Давид Кугультинов вспомнил еще одного лагерного доктора, Антона Иосифовича Янулявичуса, интеллигента и умницу, добившегося, чтобы Кугультинова перевели в лагерную больницу, и тем спасшего жизнь поэту.

Вчитайтесь в три исповеди, общим действующим лицом которых стала Центральная больница норильского лагеря, организованная 14 декабря 1939 года.

ПРИКАЗ № 430

В целях улучшения лечебной работы... и обеспечения заключенным специализированной медицинской помощи приказываю:

организовать Центральную больницу в составе трех отделений — терапевтического, хирургического и инфекционного;

передать под Центральную больницу стационары 3-го я 4-го лаготделений и дом № 14 на Заводской ул.

Начальником Центральной больницы назначить врача вольнонаемную Слепцову Александру Ивановну.

Старшим ординатором терапевтического отделения назначить врача заключенного Розенблюма Захара Ильича.

Волохов

14 декабря 1939 г.

пос.Норильск

Родом я из Брянска, учился в 1-м Московском медицинском институте. С началом войны, будучи студентом 5-го курса, был выслан вместе с семьей, работал в колхозе, потом была мобилизация в трудовую армию: Челябинск, Бакалстрой, медсанчасть... Затем решением Особого Совещания я был осужден и этапирован в Норильск... к моему счастью. Я это говорю совершенно серьезно, потому что, если бы я не попал в Норильск, может быть, я и не жил бы сейчас. Пусть мне простят мой дрожащий голос, потому что старость и склероз выражаются в повышенной чувствительности, а мне 70 лет.

Центральная больница лагеря, в которой я имел честь работать, для меня началась в Красноярской пересылке, на станции Енисей. Туда приехали Сергей Михайлович Смирнов, зам. начальника санитарного отдела, и Вера Ивановна Грязнева, врач, произвести отбор, чтобы не везти в Норильск тех, кто к Северу негоден. Медикам пересылки Смирнов прочел доклад о кишечных заболеваниях, а Грязнева рассказала об организации лечебного дела в Норильлаге.

По моей просьбе хирург Виктор Алексеевич Кузнецов, такой же зэк, как и я, в процессе вскрытия трупов обучил меня тонкостям некоторых неотложных операций. Но учил меня не только он...

Уголовники учили «бескорыстию»: подходили группой к политическому, предлагали снять хорошую одежду, обувь. Тех, кто цеплялся за свое имущество, забивали до смерти досками, оторванными от нар. В результате «пожертвований» я стал ходить в кальсонах, выкрашенных химическим карандашом, в изношенном полупальто, в шапочке, связанной мною из ниток, выдернутых из старого одеяла. Тощий, небритый, я казался стариком, и когда пришел на доклад Смирнова бритым, он не узнал меня: «А где старичок в синих штанах?»

Перед отправкой очередного этапа в Норильск появилась масса симулянтов и членовредителей. Заключенные засыпали себе в глаза порошок, сделанный из химического карандаша (и часто слепли), пили «химию», курили разные смеси из лекарств и снадобий, полученных за проволокой, чтобы вызвать болезненные явления. Медики были между двух огней, ибо начальник хотел побольше отправить этапом на Север.

В конце сентября 1943 года с последним этапом меня на «Серго Орджоникидзе» отправили в Дудинку. Охрана отобрала у нас, двух медиков, во избежание нарушений все инструменты, а в трюме находился больной с распухшей щекой, изнемогающий от зубной боли и лихорадки. В Китае народные лекари рвут зубы пальцами, которые упражняют с детства. Соображаю: «У всех авитаминоз, зубы держатся слабее, чем у здоровых. Значит, только чтобы не укусил!»

Принял меры — и зуб у меня в руках! Больной сплевывает гной с кровью и шепчет: «Как хорошо!»

В Дудинке нас всех гоняли на лесобиржу, чтобы вытаскивать бревна из воды и подавать к подъемнику. Возвращались мокрые. Едва хватало сил подняться на обледенелый крутой берег.

В Норильске меня отправили на рудник открытых работ (РOР), в 10-е лаготделение. Я получил барак стационарных больных. Вел амбулаторный прием вечером после работы и утром перед разводом с хирургом Угаровым и терапевтом Бернфельдом (из Польши). Главными заболеваниями были переохлаждение и пневмония. В холодную погоду поступало по восемь-двенадцать больных, двое-трое к утру умирали.

Переохлажденным кроме всего прочего внутривенно вводили раствор глюкозы-фруктозы, который готовили в бактериологической лаборатории санэпидемстанции. А для лечения цинги применяли густой хвойный экстракт и напиток из дрожжей и отрубей. Эти средства получал каждый заключенный. СЭС строго следила за содержанием витаминов в «квасе». Вскоре тяжелые формы цинги, пеллагры, бери-бери и других авитаминозов практически перестали встречаться.

В стационарах давали импортную аскорбиновую кислоту, но она полностью не излечивала, а только ослабляла цинготные явления. Секрет успеха хвои и весенних ольховых листьев — в сочетании необходимых факторов.

Помню, как медиков РОРа и других лаготделений собирали на конференции. Доклады читали врачи ЦБЛ Леонард Бернгардович Мардна, Захар Ильич Розенблюм и др.

Однажды я стал жертвой коварства. Врач кислородной станции привез на санях и спихнул мне больных с фальшивыми диагнозами. Чтобы разместить их в переполненном стационаре, пришлось делать внеплановую выписку. Один из выписанных в белье при сорокаградусном морозе побежал через все лаготделение к начальнику Шошкину, который люто ненавидел медиков, и тот, не вникая в суть дела, приказал водворить меня в штрафной изолятор на 10 суток. Штрафников водили строить дорогу за горой Шмидта. Норма на день: накайлить 50 тачек грунта и вывезти на расстояние свыше 50 метров. Я выбился из сил и на обратном пути не поспевал за бригадой. Меня оставили одного. Я шел и внушал себе: «Если упадешь — умрешь». Когда доплелся до вахты, то увидел всю бригаду: ее не пускали в зону без меня. Накинулись, избили...

После ШИЗО меня перевели в 7-е лаготделение, обслуживавшее промплощадку никелевого завода. Начальником санчасти была юная В.П.Проходная, ставшая впоследствии Рознатовской. Здесь же я познакомился с прибалтийскими медиками. Санчасть была хорошо оснащена, уровень обслуживания больных много выше, чем на РОРе.

В связи с эпидемией венерических заболеваний и нехваткой специалистов меня отправили на стажировку. Поликлиника вольнонаемных и ЦБЛ на улице Заводской соединялись галереей. Рядом находилось 5-е лаготделение. В одном из его бараков я и жил. При отделении была поликлиника, в которой принимали больных и врачи ЦБЛ. Они жили в улучшенном бараке, а ведущие медики (Л.Б.Мардна, В.А.Кузнецов, П.Е.Никишин) — в комнате при морге. Морг был научным центром со своим анатомическим музеем. После работы в морге собирались, чтобы почитать, поиграть в шахматы, побеседовать за вязанием веревочных шапочек для продажи.

Здесь же работали курсы для средних медработников. Павел Евдокимович Никишин,

заведующий моргом, организовал занятия на очень высоком уровне. Кстати сказать,

освобождавшиеся из лагеря медики жили при морге месяцами, ночуя на столах

вскрытия, а потом уже расходились по найденным местам обитания: балкам, баракам,

производственным помещениям.

Здесь же работали курсы для средних медработников. Павел Евдокимович Никишин,

заведующий моргом, организовал занятия на очень высоком уровне. Кстати сказать,

освобождавшиеся из лагеря медики жили при морге месяцами, ночуя на столах

вскрытия, а потом уже расходились по найденным местам обитания: балкам, баракам,

производственным помещениям.

Каждое утро конвой отводил заключенных на работу в поликлинику, а вечером приводил обратно в ЦБЛ.

В венерологическом кабинете работала Анна Родионовна Зубкова, научившая меня диагностике сифилиса, но еще больше показала, каким высоконравственным человеком должен быть венеролог. В минуты затишья я уходил к Илье Захаровичу Шишкину, который позволял мне выполнять некоторые лечебные процедуры самостоятельно. Вечерами заглядывал в палаты к Станиславу Игнатьевичу Туминасу, специалисту по различным осложнениям, особенно связанным с плохой переносимостью мышьяка и ртути. Антибиотиков тогда Норильск не получал.

После стажировки мне выделили два барака амбулаторных больных и два дизентерийных барака, поручили делать осмотр всех прибывающих с этапом, периодические проверки женских зон. Спустя годы я с удовлетворением узнавал, что мои больные, прошедшие полный курс лечения, выздоровели и имели здоровых детей.

Осенью 1945 года меня назначили начальником санчасти на рудник 3/6. Стационар там вел врач С.В.Знаменский, так что мы с ним знакомы 44 года, а с биологом И.Б.Паншиным — 43, со времени моей службы в санэпидемстанции, где я участвовал в организации бактериологических анализов и анализов крови на наличие венерических заболеваний. В СЭС работали очень сильные специалисты: химик А.К.Пиккат, бактериолог А.И.Душин...

После ухода в вольный сектор С.И.Туминаса меня перевели на его место в ЦБЛ, где я получил несколько палат в главном корпусе и несколько коек в бараках для терапевтических больных. В.И.Грязнева прилагала много усилий для развития ЦБЛ. Начальник САНО А.А.Золотарский, его заместитель С.М.Смирнов полностью поддерживали Грязневу. Кроме Веры Ивановны начальниками ЦБЛ работали Е.И.Урванцева, О.И.Атарова, Г.А.Попов...

При больнице были подсобные хозяйства: теплица, свинарник, мастерские, прачечная, пошивочная, был здесь и свой конференц-зал. В 1948 году ЦБЛ с улицы Заводской переехала в новую зону, под рудник 3/6, сейчас засыпанную отвалами «Медвежки». На новом месте фонд коек возрос до 500.

В ЦБЛ поражал подбор кадров: ни одной санитарки без образования! Кочегаром в котельной работал эстонец (В.Вяли? А.Нео? — Ред. ), бронзовый призер Олимпийских игр 1936 года по борьбе. Санитаром в морге работал В.Н.Дмоховский, в прошлом, до революции, офицер, а после лагеря преподаватель физики в старших классах норильской школы. (Его дочь Мария Владимировна в 1949 году стала окулистом в ЦБЛ и в больнице для вольнонаемных.) Медсестра Е.А.Керсновская, агроном и художница, знала одиннадцать европейских языков.

Врачи, отбывшие заключение, то оставались работать в системе лагеря, то переходили в вольный сектор, поэтому четкой границы между больницей лагеря и больницей поселка не было.

Большинство врачей ЦБЛ читали медицинскую литературу на иностранных языках, при больнице поселка была хорошая библиотека, которой пользовались и врачи-заключенные. Ведущие врачи охотно делились знаниями с менее опытными коллегами. Окулист Альфред Янович Дзенитис разрешил мне помогать на его приемах, а потом привлек к участию в глазных операциях. У него же учились В.И.Грязнева и М.В.Дмоховская. Ф.М.Даугирдас прошел курс у Н.Н.Сухорукова, а потом передал мне практические приемы обследования и лечения лорзаболеваний. Позднее нашли пособие «Пур пратисьен» («Для практиков») и через полгода беспощадного обучения у Е.А.Керсновской я стал свободно читать французские тексты и говорить почему-то с гасконским акцентом.

Упражнения на трупах у добрейшего П.Е.Никишина сделали меня уверенным в своих силах. Позднее пришли книги русских специалистов, и я стал делать ювелирные операции. Например, восстановил голоса двум женщинам подсадкой кусочка реберного хряща под парализованную голосовую связку. Они заговорили прямо на операционном столе. Голос я им настраивал, как музыкальный инструмент, меняя длину вводимого кусочка.

В.А.Кузнецов научил меня пользоваться интроскопами, я извлекал кости из пищевода, куски провода из мочевого пузыря и др. Виктор Алексеевич включал меня в графики своих дежурств, назначал ассистентом на полостные операции — так я стал разносторонним хирургом.

Евгений Данилович Омельчук, окончивший медицинский факультет в Праге, уступая Виктору Алексеевичу в технике операций, превосходил его в методике обследования, в логике обоснования диагноза. Быстро набирались опыта выпускники мединститутов Н.В.Горбунова, М.И.Морозова, К.Н.Чернявцева и др.

Медикам приходилось сражаться сразу на двух фронтах. Некоторые оперуполномоченные и начальники лаготделений вмешивались в решения врачей: отменяли освобождения от работы, запрещали направлять в ЦБЛ с острыми заболеваниями. Итогами таких мер были инвалидность и смерть. Жертвами чаще становились женщины, особенно молодые, красивые.

Уголовники, ненавидевшие труд, придумали целую систему симуляции и членовредительства, методы искусственного истощения. Вызывали заболевания кожи, лихорадку, сердечную недостаточность. На штрафном лагпункте Каларгон была такса за «услуги»: отрубить палец — одна пайка хлеба, отрубить руку — три пайки хлеба. И «клиенты» находились.

Врачам неоднократно угрожали расправой и оперуполномоченные, и уголовники. Несколько медиков пытались покончить с собой. Не удалось спасти Угарова, Макарса, зубного врача Люцию Францевну. Врача Миткуса зарезали на кислородной станции. Были случаи резни между уголовниками даже в ЦБЛ.

Естественно, я упускаю много интересного, например, как доктор Кавтеладзе устраивал претендентам на место хирурга в ЦБЛ проверку боем. Приглашал ассистировать при операции, потом внезапно командовал: «Дальше оперируйте сами!» Некоторые расписывались в своей непригодности к большой хирургии. Кузнецов же такую проверку выдержал блестяще, и Кавтеладзе уступил ему свое место.

Виктор Алексеевич виртуозно выполнял сложнейшие операции по созданию искусственного пищевода из тонкой кишки у женщин, пытавшихся отравиться едкой щелочью из аккумуляторов (пищевод и входная часть желудка оказывались тяжело обожженными и подлежали удалению). Он подготовил и защитил кандидатскую диссертацию на тему из проктологии, где было рассмотрено около ста способов операции и предложено два своих способа. Переводы с иностранных языков (даже с португальского) для диссертации сделала Е.А.Керсновская, она же выполнила часть рисунков, а другую часть — больная О.Е.Бенуа, из рода известного русского художника.

Туберкулезное отделение вел эстонец Реймасте. Это был внешне очень сдержанный, но чуткий врач. В сложных случаях А.В.Миллер на консилиум предпочитал вызывать именно его. Даже в условиях Норильлага Реймасте удавалось излечивать больных с кавернами легких.

Большой популярностью у вольнонаемных и заключенных пользовался психиатр Алексей Георгиевич Гейнц. Он успешно отсеивал истинных больных от симулянтов, считавших, что чем больше глупостей они сотворят, тем скорее специалисты поверят, что они больные. Психических больных вели также врачи Арканов и Семенченко, фронтовик.

Отлично работала «скорая». Врач перед выездом из лаготделения обязательно звонил в ЦБЛ, чтобы персонал мог приготовиться. В мое дежурство главврач «Скорой помощи» Иллария Арсентьевна Шиляева сообщила, что привезет раненного ножом в сердце и живот. Через 20 минут больного прямо из машины подняли на операционный стол. Наркоз давал А.Я.Дзенитис, ассистировал терапевт Х.М.Давудов. Я наложил четыре шва на рану сердца. Кровь из грудной полости была собрана, процежена и внутривенно введена больному, были также наложены швы на желудок и печень. Через неделю больной Микашвили самовольно встал с постели.

В октябре 1952 года меня освободили из лагеря, определив пожизненную ссылку — поселок Норильск. В Горлare полковник на меня кричал, называл фашистом и угрожал расправой за то, что я, спасая жизни людей, делал это без диплома... А с известием о процессе над кремлевскими врачами началось шельмование медиков и в Норильске.

Я жил в морге и подыскивал себе работу. От приглашений в Дудинку и в Игарку пришлось отказаться: диплом! По протекции бывшего моего больного, спасенного от горловой чахотки при наличии каверн в обоих легких, я стал монтером в цехе связи комбината.

В 1955 году, когда я отвозил жену рожать, в Москве зашел к директору своего института: не допустит ли к сдаче экзаменов экстерном? Не примет ли на последний курс?

Он ответил вежливым отказом...

В 1956 году я поступил во Всесоюзный заочный политехнический институт и в возрасте 45 лет получил диплом инженера-электромеханика.

Я

родился еще до революции, окончил школу грамоты в лапотной губернии, откуда

родом Лермонтов, Белинский. Мне пришлось быть единственным мальчишкой в женском

пятиклассном училище. Затем — единая трудовая школа. Преподаватели — из бывшей

женской гимназии, самый большой специалист — это преподаватель русского языка.

Он идет сердитый, — значит, мы будем лишние люди, никуда не годимся; идет

веселый, — значит, чего-то стоим... Школа эта была с педагогическим уклоном, с

той поры — мое любовное отношение к педагогике.

Я

родился еще до революции, окончил школу грамоты в лапотной губернии, откуда

родом Лермонтов, Белинский. Мне пришлось быть единственным мальчишкой в женском

пятиклассном училище. Затем — единая трудовая школа. Преподаватели — из бывшей

женской гимназии, самый большой специалист — это преподаватель русского языка.

Он идет сердитый, — значит, мы будем лишние люди, никуда не годимся; идет

веселый, — значит, чего-то стоим... Школа эта была с педагогическим уклоном, с

той поры — мое любовное отношение к педагогике.

Когда я приехал в Москву, то первое время вел кружок по ликвидации неграмотности на заводе «Большевик». О медицине я ничего не знал, не думал. Считал, что буду естествоиспытателем — вроде Базарова. Окончил только что организованный техникум при Московском институте народного хозяйства им.Плеханова, стал химиком-органиком и уехал работать в Харьков.

Затем я работал в Донбассе, в Киеве. Из Киева меня перевели в Москву.

Как-то я заболел. У меня оказалась двусторонняя крупозная пневмония... Я не помню, как приехала «скорая», как меня отправили в больницу.

Это был 1929 год. Антибиотиков тогда еще не знали. Камфора в основном была...

Открываю глаза.

— Вам больно?

— Нет...

Когда я буду умирать и смерть меня спросит: «Знаменский, скажи, ты видел счастье?» — я отвечу: «Смертушка, ей-Богу, видел, красоту видел, вот эти глаза... Я имени ее не знаю, но глаза эти унесу с собой».

...Итак, в один прекрасный день я стал студентом Харьковского мединститута. За год до его окончания я получил премию на конкурсе научных работ в Киеве. Академик Богомолец сказал мне: «Ты не понимаешь, дурак, что ты придумал. Если ты не бросишь свою работу, через два года будешь лауреатом Сталинской премии».

Дальше началась война. С собой на фронт я взял чемоданчик, несколько книг, среди которых «Фауст», первый том.

Мне пришлось быть младшим врачом 7-го гвардейского тяжелого пушечного полка резерва Главного Командования. Дороги выбирают нас... Однажды привели во 2-й дивизион пленного, пришли особисты, переводчики, а допросить его не могут.

— А у нас новый врач появился...

— А ну давайте его сюда!

Думаю: «Зачем я хвалился? Я говорить по-немецки не могу, читать могу сколько угодно, переводить. Он будет говорить, я ж не пойму...»

Смотрю, стоит он, высокий, чуть выше меня, красный, нервничает. Приказ есть приказ, я сочиняю фразу: «Не бойся, я врач». Он меня понял. За столом мне освободили место, у меня карта.

— Где тут немецкие батареи?

— Вот тут две, еще три...

Командир полка доволен.

— Начальник штаба, успеваете писать?

Это было во время нашего первого наступления на Харьков 12 мая 1942 года. Потом были и отступления и наступления. В штабе Юго-Западного фронта в Сталинграде — с первого до последнего дня. Потом меня перевели старшим врачом противотанкового истребительного полка. В этом полку врачей давно не было — убивали. Чтобы хорошо прошла прививка, я приходил вместе с фельдшером, и он мне делал прививку первому. Так было в одном дивизионе, идем во второй, и он, окаянный, в ту же лопатку мне дозу... В третий, четвертый, потом еще в штабную батарею... У меня в секрете на станции Успенка — дивизион, куда можно было бы не ходить, но я пошел: люди довольны и я доволен. Поставил сам себе честную троечку. Возвращаюсь, но что-то вдруг душа заболела, словно какую-то ошибку допустил... Нет, ошибок не было. Думаю: «Приду — высплюсь, доложу командиру, что за месяц сделал». Прихожу, а мне:

— Вас к командиру.

Вхожу к командиру, докладываю:

— Все хорошо, прививки сделаны, сегодня был в секрете. Люди устали, надо бы их заменить.

Командир полка ко мне всегда очень хорошо относился — и вдруг:

— А это что? — показывает ордер на арест.

— Это — чепуха!

— Чепуха? Чепухи не может быть!..

...Пропускаю, пропускаю. ...И вот я уже в трюме «Серго Орджоникидзе». Этот теплоход многих перевез сюда. Конец сентября, начало октября. Объявили, что будет высадка. А у меня нет сапог — украли. Смотрю, что там на улице, — снег... А у меня ни сапог, ни портянок. За полпайки выменял портянки, намотал на ноги. Выхожу — снег по колени.

— Становись!

Встал.

— Трогай!

Пошел. Прошли пять шагов, портянки мои размотались, ветер рвет полы шинели. Конвоир натравливает на меня собаку. С тех пор я боюсь таких собак.

Пока я плыл на «Орджоникидзе», у меня собралась бригада слабосильных, и один из моих подопечных показал мне человека, укравшего мои сапоги. Смотрю: здоровый такой парень в тельняшке...

Есть пословица «Кричащий во гневе — смешон, молчащий во гневе — страшен». Вот я, вероятно, был таким. Подошел к нему — и ничего не могу сказать... Вдруг он садится и снимает сапоги. Я снова в сапогах, и дальнейшее путешествие до Норильска — это уже другое дело.

...Спали по двое. Ты снимаешь одежду и кладешь ее вниз, я снимаю, ложусь рядом, и мы укрываемся моей одеждой. Если человек не одет, то он один, и никто его к себе не берет.

Так мы приехали в Норильск, и я получаю направление по спецнаряду. Что это такое? Черт его знает. Приводят меня во 2-е лаготделение. У всех есть свой хозяин, свой нарядчик, а у меня нет.

Ночью меня будит человек с винтовкой:

— Иди.

Теперь-то я представляю. Это был ДИТР, еще кирпичный, красный. Проходим мимо. Какое-то здание, на втором этаже — хорошая комната, сидят два человека.

— Расскажите о себе.

Я стал рассказывать.

— Мы пошлем вас на работу туда, где будет трудно.

— Штрафная, что ли?

— Да нет, доктор. Туда, где умирают люди. У нас к вам одна просьба: чтобы не было значения, кто он, что он, как его фамилия, кем он был до заключения.

Так меня направили на «Валек». К тому времени там собрался контингент, который умирал... Не было стационара, был один хороший фельдшер Геннадий Свеклинский и одна девушка. И стал я там заворачивать: стационар на 20 коек, ОК (оздоровительная командировка) на 50 человек.

На прием с большим панарицием пришел бывший секретарь райкома.

На следующий день вызывают:

— Ты почему вчера не отрезал палец?

— А зачем? Я могу вылечить.

— Эх, по тебе заготовка льда тоскует!

Я мешал, мешал администрации... Людей было много, я — один, а фамилий не знаю. Помню одного, по-моему, латвийский адмирал, по фамилии Юдейскас. Он каждый вечер минут 15 ходил армейским шагом, поддерживал свое физическое состояние.

Так вот теперь о том, что я мешал администрации... Однажды меня все-таки решили отправить с «Валька». И я попросил разрешения подойти к телефону:

— С вами говорит заключенный врач Знаменский. Меня отправляют сопровождать эшелон. Что мне делать?

— Передать трубку начальнику...

— Ты что, хочешь от доктора освободиться? Он остается у тебя, а через месяц я его заберу, и ты останешься совсем без врача.

Итак, иду я с конвоиром, и идет девушка, что работала со мной.

— Доктор, вы заняты только своей работой, своими больными. А кто вам сапоги мыл?

— Дневальный.

— Вы совсем-совсем ничего не видите. Это я вам их мыла...

Мы говорим о милосердии. А были врачи, которые могли написать на наших ежедневных рапортичках об освобожденных от работы: «Опять распоясались, доктор Знаменский и доктор Кавтеладзе».

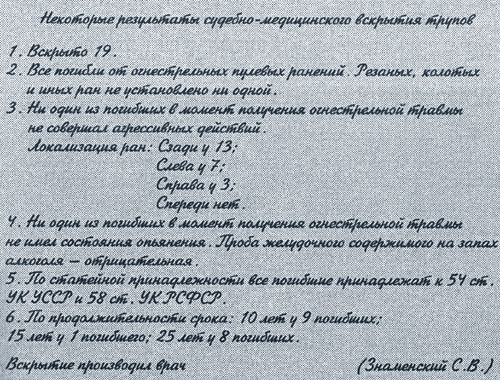

Эту справку С.В.Знаменский подкрепил схемой огнестрельного ранения,

он рассчитал

ее и изобразил сам. Находились врачи, которые в подобных

случаях вопреки

очевидному как причину смерти указывали какую-нибудь

болезнь

Мы, врачи, по должности должны быть хорошими людьми. Но было и так, что ты не ожидаешь от человека ничего хорошего, а он оказывается хорошим. Так у меня было с начальником политотдела В.И.Козловским. Один раз он собрал врачей:

— Друзья, я пригласил врачей, и вольных, и заключенных, чтобы вы мне сказали, отчего люди «доходят»?

Первым встал некий Бриллиант:

— Гражданин начальник, прежде чем ответить на ваш вопрос, надо рассмотреть состояние текущего момента. Сейчас, когда весь земной шар разбился на два полушария, коммунизма и капитализма, у нас много таких людей, которые сами себя доводят, чтобы помочь мировой буржуазии...

Я смотрю в лицо начальника политотдела, а он, такой невозмутимый, поднял брови, лицо белое-белое, лоб высокий. Берет стакан, стучит ложечкой:

— Милый доктор, мы знаем, что у советской власти есть враги, и мы знаем, как с ними бороться. А почему тысячи, десятки тысяч, готовых живот свой отдать, «доходят»?

...Долгое время я работал на руднике 3/6, который давал 70 процентов всей жильной руды. Иногда заходишь в камеру, а она блестит, как хрустальная. Начальником рудника был Лев Александрович Савва, а заключенными командовал Золотарев. У меня сохранились копии моих рапортов Золотареву, в которых я писал о том, что 40 процентов заключенных не имеют белья, одежды, необходим ОП на 100 коек, стационар на 60 человек.

Когда меня пригласили в ЦБЛ в качестве совместителя, я там вел туберкулезных больных. Всего я работал в ЦБЛ два с половиной месяца, старался...

Моя работа о раке легких — первая в своем роде, американец Хюкнер ссылается на нее...

Жизнь свою я прожил не зря. А почему, собственно, прожил? Мой главный врач говорит: «Вы неправильно себя оцениваете. Вы — старый человек».

А я не знаю, когда начинается старость. Голова у меня не болит, одышки нет. А главное — я мечтаю...

Образование у меня университетское, я — метафизик, идеалист, морганист, тот самый, который... Медицинская профессия — тюремно-лагерная. Но вот с ней мне повезло, хотя к медицине я не имел особого пристрастия, правда, дедушка мой был крупнейшим врачом, ректором университета, организатором Киевского бактериологического института, у отца та же профессия, что и у меня.

...И вот выгрузились мы в Дудинке с большого океанского корабля. Вышли на снег, впереди — бугор, и после этапных перипетий не можем мы подняться по обледеневшей горе. Этап был главным образом из военнослужащих. И тут я говорю: «За Родину! За Сталина! Вперед!» Ребята захохотали и, представьте себе, несмотря на наше печальное положение, вбежали на эту самую гору.

Некоторое время в Дудинке мы находились в пересыльном лагере, есть было нечего, и я стал все хуже и хуже чувствовать себя. И когда мы приехали в Норильск, то от моих горнолыжных мышц ничего не осталось: колоды, ткнешь пальцем — останется дырка. Поместили меня в ОП (оздоровительный пункт), помыли, обработали от всяких животных, положили на чистую койку, накормили чем-то.

А врачом ОП был доктор Хайдепримс, который ко мне относился очень хорошо. Правда, один раз он меня наказал: я выпил компот соседа, а мне это было строго запрещено. Короче говоря, доктор оставил меня без ужина. Врач он был великолепный. У него была такая же великолепная профессиональная память, как у З.Г.Людвига. Доктор Хайдепримс быстро поставил меня на ноги. Он рассказал мне, что во 2-м лаготделении есть некто Душин, который работает в санэпидстанции, и что мне надо переговорить с ним, чтобы не попасть на общие работы, так как это дело довольно кислое. После выписки из стационара я написал заявление, которое Душин отвез к начальнику СЭС Манькину, и меня взяли на работу. Мистика, конечно...

Начал я работать в СЭС, не имея о медицинской лаборатории никакого понятия. Но поскольку лабораторная практика у меня была хорошая (я работал и у академика Н.И.Вавилова в его лаборатории института генетики, потом в знаменитом кольцовском Институте экспериментальной биологии), стал я работать по клиническому анализу, анализу крови, а потом и в бактериологической лаборатории.

Надо сказать, то, что я увидел, меня удивило. Несмотря на очень скромное помещение, лаборатория была отлично организована и специалисты были очень хорошие, хотя и не все медики. Первое время, пока я еще учился, моим учителем был Ян Карлович Мергин, профессор политэкономии, старый партиец. Когда-то он работал в аптеке, а учился в Норильске у очень хорошего специалиста — врача А.Ю.Харита. Мергин учился у Харита, потом я учился у Мергина.

Работа в бактериологической лаборатории была мне ближе хотя бы по методике, поскольку я — дрозофильный генетик, а этих самых мух великих тоже разводят на питательных средах. И что самое удивительное, в СЭС было налажено производство бактериофага. В Норильлаге одно время была очень высокая смертность от дизентерии. Причем особенно подвержены ей были прибалтийцы... То, чем сейчас болеют,— это не дизентерия, это парадизентерия, настоящая дизентерия ликвидирована практически на всем земном шаре.

В Норильске к моему приезду дизентерию свели на нет благодаря производству бактериофага, и не на привозных штаммах, а на местных. Наладила производство Мирра Борисовна Гусакова. А я на этом деле сильно выигрывал, потому что производство бактериофага — это прежде всего хороший бульон. Привозного мяса не было, только совхозное. Ясное дело, если имеется килограммов сто-двести мяса, то можно некоторое его количество съесть тайным путем. Товарищи, учитывая, что у меня были остатки болезни, сказали, чтобы я ел сырое мясо — великолепнейший препарат от любого авитаминоза. И я моментально поправился.

В жизни мне феноменально везло в некоторых отношениях. Никаких лагерных ужасов я практически не видел. Я и на общих работах почти не был, а работал все время в лаборатории. Странная ситуация: разговариваю с товарищами по заключению, они явно и в чем не виноваты, у меня же дело сложнее... Ну а что по существу — другой вопрос... Об этом написано в «Зубре» у Гранина, но далеко не все.

...Так вот, возвращаюсь к Норильску. Я очень долго работал (без каких-либо неприятностей) в СЭС. В некоторых случаях я даже чувствовал себя чем-то вроде врача, и мне это дело понравилось. Сотрудничал я и с доктором Людвигом. Зигурд Генрихович — человек любознательный, и работал он в СЭС, потому что ему хотелось знать лабораторное дело. В частности, он ставил сложнейшую серологическую реакцию Вассермана. Часто бывал в лаборатории и Серафим Васильевич Знаменский.

Репрессированных врачей (слева направо) С.В.Знаменского,

В.А.Кузнецова, К.К.Денцеля подружил Норильск

Однажды было назначено массовое обследование женского лаготделения. Материал брал доктор Людвиг. Это, конечно, каторжная работа, как он выдерживал, я не знаю. Материала масса, и один я с ним справиться не мог, мне дали в помощь лаборанток. Несколько дней без всякого конвоя мы работали в лаборатории и получали благодарности от начальства. Постепенно я прошел все виды медицинской работы: и клиническую, и бактериологическую, и производство бактериофага. А потом даже стал правой рукой наших следователей по судебно-медицинской экспертизе. В лагере, как вы понимаете, случаются и убийства. Нужно исследовать вещественные доказательства, пятна крови на одежде... Довольно сложная лабораторная работа требует внимания, но главное, что я стал почти чекистом. Почему я в конце концов попал на общие работы? Виной тому — нелепое, дикое ужесточение режима в 1950 году. У меня и у моей знакомой отбирают пропуска, я устраиваюсь работать в ЦБЛ, где я жил тогда, а ей грозят общие работы — это значит попасть в лапы уркам... Она пишет рапорт, чтобы ее тоже перевели работать в ЦБЛ. Но это — нарушение режима, так как в лагере все про всех знают. Пришлось мне писать заявление еще раз, и меня перевели во 2-е лаготделение. Так я стал работать бурильщиком.

Интересно, когда я забурил свой первый шпур, я понял, что Маркс и Энгельс были не правы, разграничивая умственный и физический труд. Две недели нас учили, затем дали бурить забой, и я, очень глубоко загнав шпуры, с гордо поднятой головой вышел на поверхность. Зашел к начальнику участка и слышу: «Да ты что?! Инженер еще! (На шахте всех с высшим образованием называли инженерами.) Да твой забой перебуривать придется... атомом не оторвешь!»

Оказывается, я так увлекся бурением, что запустил шпуры вкось, да еще и загнал глубоко. Не сработала голова. И тут пришел я к мысли, что никакой разницы между умственным и физическим трудом нет, а есть только умственный труд в той или иной степени. В хитроумной науке генетике у меня были кое-какие достижения, а тут мозг не сработал.

С того рудника я освободился и продолжал работать в разных медицинских учреждениях: поликлинике лагеря, инфекционной больнице, организовав там лабораторию. У меня даже появился интерес к медицине. Такие великолепные специалисты: Миллер, Туминас... И от каждого что-то получаешь... Тогда у врача-лаборанта был контакт с врачами, какого сейчас нет. Они приходили в лабораторию, смотрели препараты, им было интересно, как идет реакция, какова микроскопическая картина. Имея живой контакт с лечащим врачом, легко стать специалистом. К тому же это были люди определенного морального уровня. И это, пожалуй, главное. Им нужно поставить памятник.

Расскажу еще об одной судьбе узника Норильлага. Когда пионеры разных поколений, сидя у костра или весело шагая, пели «Взвейтесь кострами, синие ночи...», им и в страшном сне не могло привидеться, что человек, написавший гимн пионерии, осужден как враг народа. А ведь это было правдой.

Сергей

Федорович Кайдан-Дежкин, автор известного всей стране гимна, родился в 1901 году

и до определенного времени действительно верил, что «близится эра светлых

годов...».

Сергей

Федорович Кайдан-Дежкин, автор известного всей стране гимна, родился в 1901 году

и до определенного времени действительно верил, что «близится эра светлых

годов...».

Первые материалы о Кайдане-Дежкине были переданы в наш музей Тамарой Ивановной Сливинской. Это был норильский снимок Сергея Федоровича, сделанный в 1948 году, стихи, написанные в разные годы, нотные листы, датированные февралем 1942 года, и сборник «Легкие пьесы для фортепьяно», вышедший в ленинградском издательстве «Музыка» в 1967 году. Этот год был для композитора (к тому времени уже 6 лет как члена Союза композиторов СССР) особенным. Кроме сборника пьес была поездка в «Артек», куда его пригласили как автора «Взвейтесь кострами». Возвращаясь в Великие Луки, он заехал в гости к «подруге заполярных лет», музе, вдохновившей многих писавших и снимавших норильчан 40-х годов, — Тамаре Сливинской. Они не виделись более 30 лет с того самого времени, как Кайдан-Дежкин уехал из Норильска в Игарку. Он был вынужден срочно уехать, чтобы опять не оказаться в лагере, из которого освободился 9 августа 1940 года.

При встрече со Сливинской Кайдан-Дежкин рассказал, за что его арестовали в 1930 году. Так мы узнали, что он был разведчиком-нелегалом. В Польше к нему обратился советский агент с просьбой передать нашему командованию важные сведения, полученные им через немцев. При этом сообщил, что за ним следят и поэтому необходимо как можно быстрее передать эти материалы. Кайдан-Дежкин возмутился нарушением конспирации, но был вынужден действовать. Сергей Федорович сумел связаться с нашим командованием и передать добытое коллегой. Вскоре его вызвали в СССР «для отдыха», где арестовали, а затем осудили по статьям 58-11 и 58-8.

Тамара Ивановна Сливинская передала рассказ Сергея Федоровича о его пребывании на Лубянке, затем в лагере в Горной Шории, откуда его привозили на допросы в Москву. К сожалению, до сих пор не удалось найти документы, подтверждающие эту версию. По документам Великолукского архива, перед арестом Кайдан-Дежкин учился в знаменитой Гнесинке. В картотеке заключенных Норильлага, находящейся в Красноярском УВД, он вообще значится заключенным Норильлага с 1 февраля 1932 года, тогда как Норильлаг был построен только три года спустя. Кстати, тоже 23 июня. Так что документам тех времен особенно доверять не приходится, а путаница как раз работает на версию о Кайдане-Дежкине — «рыцаре плаща».

Тамара Ивановна рассказала и о происхождении двойной фамилии Кайдан-Дежкин: «Мальчиком он был бойскаутом, поэтому его и пригласили заниматься пионерскими делами. Тогда же он познакомился с будущей женой. Настоящая его фамилия — Дежкин, женившись, он взял фамилию жены — Кайдан. Когда об этом узнала его мама, то заплакала:

— Сереженька, ты знаешь, что такое по-украински «кайданы»? Кайданы — это кандалы. Зачем же ты добровольно на себя кандалы надел? Почему же она не взяла твою фамилию?

Девушке фамилия показалась неблагозвучной. Через некоторое время они расстались».

Тамару Сливинскую привезли в Норильск за два года до освобождения Кайдана-Дежкина, в 1938-м. Студентка мединститута была осуждена на 10 лет фактически за то, что родилась и жила в Харбине. Они познакомились в клубе 2-го лаготделения на концерте и очень подружились. Из воспоминаний Т.И.Сливинской: «Сергея Федоровича вместе с тезкой, виолончелистом Дягилевым, перевели во 2-е лаготделение, чтобы организовать там оркестр. Он создал хороший оркестр: виолончель, клавишные, скрипка».

«Заполярная правда» уже публиковала в 1989 году, когда в Норильск хлынул поток писем от бывших норильлаговцев, воспоминания Виталия Бабичева, который играл в духовом оркестре, где руководителем был Сергей Федорович:

«В шестом лагерном отделении жила группа музыкантов духового оркестра, руководителем и создателем которого был Сергей Федорович Кайдан-Дежкин. Оркестру нужен был трубач, и когда Сергей Федорович узнал о том, что я играю на трубе, он тут же прослушал меня и добился через НКВД, чтобы меня допустили играть в оркестр, так как политических к ним не брали. Таким образом, на 30 человек музыкантов политических было только двое — Кайдан-Дежкин и я, все остальные музыканты были «бытовики» (воры, бандиты, мошенники и др.). Оркестр играл на увеселительных вечерах для работников НКВД, танцах, похоронах, праздниках и других мероприятиях. Все музыканты ходили по пропускам, кроме Сергея Федоровича и меня. На каждый выход из зоны к нам приставляли конвоира. Кроме этого я работал шахтером, грузчиком угля на железной дороге, рабочим в геологической бригаде, и когда нужно было играть с оркестром, меня освобождали на полдня от работы и под персональным конвоем доставляли на увеселительные мероприятия. Однажды ночью Сергея Федоровича забрали с вещами и увезли в Норильск-2. Оттуда, как правило, никто не возвращался. Людей заставляли рыть для себя могилы, а следующая партия заключенных закапывала их и готовила могилы для себя. На следующий день должно было состояться важное мероприятие НКВД и срочно нужен был оркестр. Тут же вызвали старосту оркестра Виктора Еськова и предложили ему возглавить оркестр. Но все музыканты отказались играть без своего руководителя. Угрозы не помогли, и чтобы не сорвать мероприятие, ответственные лица были вынуждены вернуть Кайдана-Дежкина. ...Сергея Федоровича доставили к нам совершенно седым. Несмотря на то что его предупредили под строжайшую расписку никому не говорить о Норильске-2, все подробности я узнал от него лично».

Освободившись, он стал писать письма в лагерь, а писать было нельзя, не положено... Девушка понимала, что, храня переписку, подвергает опасности своего друга. Как-то работая во вторую смену в Центральной химлаборатории, она собрала письма, чтобы сжечь, но печь, как назло, была вычищена, и в ней уже лежали дрова для следующей смены. Поэтому, засунув письма за пазуху, она отправилась в барак. По дороге она зашла в контору за извещением на посылку и не заметила, как стоявшие на крыльце урки вытащили у нее сверток. Через некоторое время Кайдана-Дежкина вызвали в соответствующую службу и полковник, по воспоминаниям Тамары Ивановны, «довольно порядочный человек», сказал, что вынужден был читать его письма, что они очень хороши, что давно он не читал ничего более приятного, нежного, лирического... Но вольнонаемный не имел права писать зэкам. Начальник предложил влюбленному уехать из Норильска. И Сергей Федорович, как утверждала Тамара Ивановна, уехал в Игарку, где стал работать музыкальным руководителем Заполярного театра (того самого, который был открыт зимой 1936 года после заполярных гастролей Малого театра) и преподавать в педагогическом училище.

После гимна пионерии Сергей Федорович через 2 года написал «Песнь о Норильске». За этот гимн и еще три песни на стихи Владимира Фролова авторы кроме благодарности начальника Норильского комбината получили денежную премию — 1500 рублей каждый. А «Песнь о Норильске», где есть слова «Норильск родной, всегда с тобой!», пели артисты норильского крепостного театра — театра КВО (культурно-воспитательного отдела лагеря), организованного летом 1944 года. Песню «Енисей» мы и сейчас можем услышать в чудом сохранившемся фильме «Гигант Заполярья» — первом фильме о Норильске, снятом в самом конце войны Новосибирской киностудией.

По архивным документам, сохранившейся театральной программке 1943 года и по надписи (если верить ей) на фотографии, подаренной музею все той же Тамарой Ивановной, Кайдан-Дежкин до конца 1940-х годов был связан с Норильском. А если точнее, то Сергей Федорович Кайдан-Дежкин работал зав. музыкальной частью Норильского драмтеатра (до 1944 года — точно: есть документ, подписанный А.А.Панюковым). Сколько времени он провел в Игарке, выяснить пока не удалось. Из рассказа Тамары Ивановны: «В Игарке на квартире рядом с Сергеем Федоровичем жила женщина с ребенком и без мужа. Он был очень добрым человеком и всячески помогал им. Вскоре они поженились, он усыновил ребенка. Но через некоторое время эта женщина оставила его, а он очень долго помогал ребенку материально».

Не нашлось следов Кайдана-Дежкина не только в Игарке, но и в Красноярске, где, по рассказам Тамары Ивановны, Сергей Федорович женился вновь на актрисе театра, в котором работал (предположительно речь идет о краевом драматическом). Он обучал ее дочку Инну игре на фортепиано. Инне позднее посвятил свои лучшие стихи: «Я живу, как забитая кляча, нет в конюшне моей жеребят. И никто обо мне не заплачет, если черти возьмут меня в ад...» Жизнь с актрисой не сложилась...

Из материалов, присланных из Псковской области, стало известно, что в 1959 году композитор переехал в Великие Луки, где прожил до самой смерти, а прожил он 71 год. До Великих Лук он преподавал в Тувинской областной детской музыкальной школе в Кызыле, Новосибирском музыкальном училище, детской музыкальной школе в Прокопьевске Кемеровской области.

В Великих Луках замечательный пианист и композитор заведовал музыкальной частью Великолукского драматического театра.

Всю жизнь единственным богатством Сергея Федоровича был рояль, на нем он давал частные уроки, время от времени его приглашали выступить на концертах как автора пионерского гимна.

На оглавление "О времени, о Норильске, о себе..."