Олег Ремейко: «Норильск навсегда остался для нас родным вопреки всему. Правда, это понимание пришло потом…»

Июнь 1953 года. Поселок Норильск Красноярского

края. Пока еще не город, хотя население — свыше 300 тысяч человек непростой

судьбы. Мы, выпускники норильской средней школы № 1, прощаемся

друг с другом, с учителями, с родителями. Норильск

навсегда остался для нас родным вопреки всему.

Правда, это понимание пришло потом…

Июнь 1953 года. Поселок Норильск Красноярского

края. Пока еще не город, хотя население — свыше 300 тысяч человек непростой

судьбы. Мы, выпускники норильской средней школы № 1, прощаемся

друг с другом, с учителями, с родителями. Норильск

навсегда остался для нас родным вопреки всему.

Правда, это понимание пришло потом…

Когда вышел взволновавший многих фильм «Холодное лето 1953 года» о том переломном времени, память начала откручивать назад… Появилось острое желание рассказать об этом времени, о судьбе родителей, о лагерном Норильске. Хотя наше поколение почти на генном уровне привыкло молчать и многое носить в себе.

Передо мной книги воспоминаний «О времени, о Норильске, о себе…». Знаю, что вышли книги шестая, седьмая и восьмая, посвященные восстанию заключенных 1953 года, в дни, когда в нашей школе шли выпускные экзамены, когда самолет уносил нас в новую жизнь. А Норильск бурлил…

С волнением перечитываю воспоминания тех, кто строил Норильск, кто учил и лечил, кто своим героическим, но мало кому из нынешнего поколения известным трудом помогал стране победить в страшной войне. Встречаю много дорогих и знакомых имен. Низкий поклон создателю этого титанического труда — Галине Ивановне Касабовой — настоящей подвижнице, посвятившей себя благороднейшему делу сохранения памяти тысяч людей, которых свела судьба в этом заполярном городе-комбинате, чаще всего не по своей воле. На трогательные приглашения Галины Ивановны ко всем, кто что-либо хотел бы рассказать о времени, о Норильске, о себе, повторяющиеся из книги в книгу, оказалось невозможным не ответить. Надо было только созреть…

И вот сейчас, в весьма серьезном возрасте, хочу поделиться своими воспоминаниями и мыслями о том времени, о своем понимании того Норильска, о необыкновенных людях, вошедших в память и уже никогда из нее не выпадавших. Убежден, что именно сейчас необходима правда того времени потому, что сегодня многие стремятся вытравить черные, зловещие страницы истории ХХ века. Люди, пережившие то время, особенно остро воспринимают шаги власти, которые ведут к восстановлению обстановки 30–50-х годов — обстановки доносительства, судебных и лагерных порядков, фактическому поощрению низменных, злобных инстинктов, культивирующихся в части общества. Постепенно и методично ужесточается режим…

Хочется все-таки надеяться, что уроки не такого уж далекого прошлого большинством как-то усвоены и не прошли даром. Помогает в этом и память о наших родителях.

Отца Александра Георгиевича Ремейко

(его настоящая фамилия Тихомиров) помнить я не могу.

Когда его не стало, мне было всего полтора года.

Только в конце 80-х годов удалось собрать кое-какие сведения об отце. Был в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР),

некоторые материалы обнаружил в прессе. Более

подробно о поисках, об отце мы с сестрой Галиной

Александровной Золотовой написали в семейной

книге «О наших родителях» (2004 год).

Отца Александра Георгиевича Ремейко

(его настоящая фамилия Тихомиров) помнить я не могу.

Когда его не стало, мне было всего полтора года.

Только в конце 80-х годов удалось собрать кое-какие сведения об отце. Был в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР),

некоторые материалы обнаружил в прессе. Более

подробно о поисках, об отце мы с сестрой Галиной

Александровной Золотовой написали в семейной

книге «О наших родителях» (2004 год).

В ЦГАОР хранится личное дело отца с собственноручно написанной подробнейшей автобиографией,

листком по учету кадров, рядом других документов и даже… с сохранившимся доносом

высокопоставленного коллеги. Это личное дело

попало в архив из Комиссии

советского контроля, в состав

которой А.Г. Ремейко был избран на XVII съезде ВКП (б) в

1934 году. Он член партии с 1914 года. С начала Октябрьской

революции работал в профсоюзах, был членом ЦК и Президиума Союза горнорабочих, заворготделом ВЦСПС, а

с 1924 по 1927 год находился

на советской и хозяйственной

работе: был последовательно

председателем губисполкомов — Винницкого, Подольского, Новосибирского, Иркутского и Курского.

С 1927 по 1930 год работал в Воронеже председателем облплана и зампредоблисполкома Центральной

черноземной области (ЦЧО). С 1930 по 1932 год учился в Экономическом институте красной профессуры, откуда был отозван для

работы в ЦКК-РКИ, преобразованной впоследствии в

Комиссию советского контроля. С 1922 по 1931 год — член

ЦИК СССР. Все эти сведения — короткие выдержки из архивных материалов.

В ЦГАОР хранится личное дело отца с собственноручно написанной подробнейшей автобиографией,

листком по учету кадров, рядом других документов и даже… с сохранившимся доносом

высокопоставленного коллеги. Это личное дело

попало в архив из Комиссии

советского контроля, в состав

которой А.Г. Ремейко был избран на XVII съезде ВКП (б) в

1934 году. Он член партии с 1914 года. С начала Октябрьской

революции работал в профсоюзах, был членом ЦК и Президиума Союза горнорабочих, заворготделом ВЦСПС, а

с 1924 по 1927 год находился

на советской и хозяйственной

работе: был последовательно

председателем губисполкомов — Винницкого, Подольского, Новосибирского, Иркутского и Курского.

С 1927 по 1930 год работал в Воронеже председателем облплана и зампредоблисполкома Центральной

черноземной области (ЦЧО). С 1930 по 1932 год учился в Экономическом институте красной профессуры, откуда был отозван для

работы в ЦКК-РКИ, преобразованной впоследствии в

Комиссию советского контроля. С 1922 по 1931 год — член

ЦИК СССР. Все эти сведения — короткие выдержки из архивных материалов.

Моя семья — отец, мама

Софья Михайловна Ремейко,

детский врач, сестры Галина

(1924 г.р.), Ангара (1926 г.р.) и я (1936 г.р.) — жила в Москве, в печально знаменитом

Доме на набережной (ул. Серафимовича, д. 2, кв. 472).

2 ноября 1992 года, в

канун 7 ноября, газета «Вечерняя Москва» на с. 5 опубликовала расстрельный

список № 19 под общим названием «Расстрельные

списки. Донское кладбище».

Приведены краткие сведения о каждом человеке: фамилия, имя, отчество, год и место рождения,

национальность, партийность, образование, должность, место жительства, день ареста, день расстрела.

Рядом — фотографии из уголовных дел. Отсутствуют 25 фотографий. В рамках

написано «Снимок не сохранился». Вижу фамилию и фото отца (как потом

разглядел и понял — из уголовного дела: инициалы

А.Г. и след буквы «о» — последней в фамилии — означают, что слева было фото отца в профиль).

Я прочитал: РЕМЕЙКО

Александр Геор гиевич, родился в 1894 году в деревне

Савково Родниковского района

Ивановской области, русский,

член ВКП (б), образование

высшее, руководитель группы

просвещения и здравоохранения, член Комиссии советского

контроля при СНК СССР… Арестован 19 июня 1937 года, расстрелян 30 октября 1937 года.

В колонке на этой же странице под заголовком «Мертвые предупреждают живых» автор Валентин Гордин написал:

Почему же так поздно? Ведь вопрос о реабилитации большинства из них был решен еще в 1956 году

или чуть позже. Но те, кто тогда сообщал эту весть

родным и близким, делали это тоже как бы по секрету, умалчивали о месте захоронения и дате расстрела. Применялись тогда широко распространенные

резиновые формулировки. В органах не нашли человеческих слов. А ведь расстрельные списки с точным

указанием мест захоронения, как теперь выяснилось,

как признались на одной из последних пресс-конференций сами работники КГБ, лежат рядом, в том самом

7-м фонде Центрального архива КГБ. Потребовался

ряд настойчивых выступлений в «ВМ» А. Мильчакова (Фамилия Мильчакова хорошо известна коренным норильчанам. О бывшем генеральном секретаре ЦК ВЛКСМ А.И. Мильчакове

см. «О времени, о Норильске, о себе…», в книге второй, с. 86.), пока аппарат КГБ стал строго дозированно

выдавливать из себя по капле один расстрельный

список за другим. Мы еще не назвали и двух тысяч

фамилий из нескольких миллионов погибших…

Моя семья — отец, мама

Софья Михайловна Ремейко,

детский врач, сестры Галина

(1924 г.р.), Ангара (1926 г.р.) и я (1936 г.р.) — жила в Москве, в печально знаменитом

Доме на набережной (ул. Серафимовича, д. 2, кв. 472).

2 ноября 1992 года, в

канун 7 ноября, газета «Вечерняя Москва» на с. 5 опубликовала расстрельный

список № 19 под общим названием «Расстрельные

списки. Донское кладбище».

Приведены краткие сведения о каждом человеке: фамилия, имя, отчество, год и место рождения,

национальность, партийность, образование, должность, место жительства, день ареста, день расстрела.

Рядом — фотографии из уголовных дел. Отсутствуют 25 фотографий. В рамках

написано «Снимок не сохранился». Вижу фамилию и фото отца (как потом

разглядел и понял — из уголовного дела: инициалы

А.Г. и след буквы «о» — последней в фамилии — означают, что слева было фото отца в профиль).

Я прочитал: РЕМЕЙКО

Александр Геор гиевич, родился в 1894 году в деревне

Савково Родниковского района

Ивановской области, русский,

член ВКП (б), образование

высшее, руководитель группы

просвещения и здравоохранения, член Комиссии советского

контроля при СНК СССР… Арестован 19 июня 1937 года, расстрелян 30 октября 1937 года.

В колонке на этой же странице под заголовком «Мертвые предупреждают живых» автор Валентин Гордин написал:

Почему же так поздно? Ведь вопрос о реабилитации большинства из них был решен еще в 1956 году

или чуть позже. Но те, кто тогда сообщал эту весть

родным и близким, делали это тоже как бы по секрету, умалчивали о месте захоронения и дате расстрела. Применялись тогда широко распространенные

резиновые формулировки. В органах не нашли человеческих слов. А ведь расстрельные списки с точным

указанием мест захоронения, как теперь выяснилось,

как признались на одной из последних пресс-конференций сами работники КГБ, лежат рядом, в том самом

7-м фонде Центрального архива КГБ. Потребовался

ряд настойчивых выступлений в «ВМ» А. Мильчакова (Фамилия Мильчакова хорошо известна коренным норильчанам. О бывшем генеральном секретаре ЦК ВЛКСМ А.И. Мильчакове

см. «О времени, о Норильске, о себе…», в книге второй, с. 86.), пока аппарат КГБ стал строго дозированно

выдавливать из себя по капле один расстрельный

список за другим. Мы еще не назвали и двух тысяч

фамилий из нескольких миллионов погибших…

Символический прах А.Г. Ремейко покоится в месте установки небольшого

памятника невинно замученным и расстрелянным жертвам политических

репрессий 1930–1942 годов на Донском кладбище в

Москве.

Вот так, после невразумительных справок Верховного суда СССР только в начале 90-х годов семье

была сообщена правда: приговор, его так называемые

«основания» и дата приговора — 29.10.37 г. Расстрелян 30.10.37 г., а не умер в 1943 году, как сестрам уже

после войны сообщили в НКВД.

Памятник невинно замученным и расстрелянным жертвам

политических репрессий 1930–1942 гг. Донское кладбище

Летом 1937 года отец был не совсем здоров, но продолжал работать. По выходным приезжал на дачу, был, как помнит сестра Галина, в несколько подавленном состоянии. 19 июня уехал в Москву готовиться к предстоящему докладу. В день ареста семья (мама и мы — трое детей) находилась на служебной даче в Быкове. В ту же ночь сотрудники НКВД приехали на дачу и произвели обыск. Был он и в московской квартире. Кабинет отца в квартире опечатали. Мать бросилась к знакомым, в прокуратуру. Все тщетно. Ни свиданий, ни передач. Полнейшая неясность. Однажды матери позвонил следователь, сказал, что он ведет дело отца и хотел бы встретиться. При встрече сказал, что идет расследование какого-то большого дела, произошло недоразумение с А.Г. Ремейко. Он вскоре будет дома. Просил маму, якобы по поручению Александра Георгиевича, написать ему записку о семье, о здоровье сына (я тогда был нездоров). Следователь убедил маму написать, что все в порядке, чтобы успокоить Александра Георгиевича. Мама так и сделала. Позже более опытные люди объяснили ей, что доведенный допросами и физическим воздействием советской инквизиции до полнейшего отчаяния, но еще ничего не подписавший под предъявленными ему чудовищными обвинениями отец попросил, чтобы ему показали лично написанное женой письмо (или записку) о том, что с семьей все нормально. Очевидно, эти изуверы по отработанной технологии свою задачу в отношении А.Г. Ремейко решили. Отец был сломлен.

Здесь покоится символический прах А.Г. Ремейко.

Донское кладбище, 2004 г.

Поскольку совершенно секретные документы, касающиеся репрессий конца 30-х

годов, ныне рассекречены, совсем недавно в Интернете мой друг

обнаружил список лиц, подлежащих суду Военной

коллегии Верховного суда Союза ССР, датированный

21 октября 1937 года (оп. 24, д. 411, л. 232). Приведено 25 фамилий, две

вычеркнуты. В п. 45 Александр Георгиевич Ремейко. На титульном листе размашистая

роспись синим карандашом «за» И. Сталин и ниже

В. Молотов, Каганович, К. Ворошилов.

В конце списка — итог: «В данном деле пронумеровано двести сорок восемь (248) листов.

Начальник 12 отделения лейтенант ГБ

30 сентября 1940 г. Подпись /Шевелев.».Вдумайтесь, только в этой описи десятки тысяч

расстрелянных.

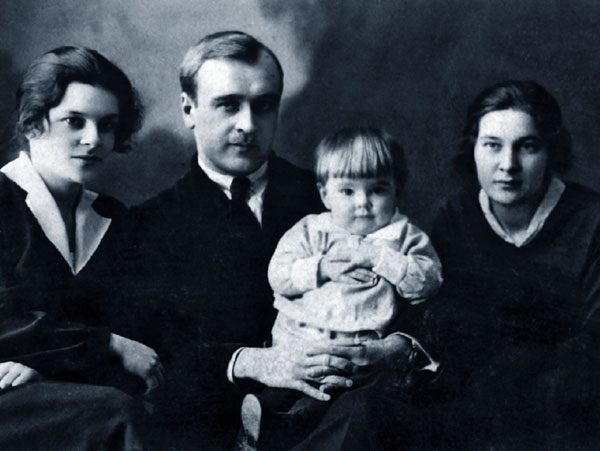

Софья Михайловна, Александр Георгиевич, дочь Галина, Анна

Михайловна. Житомир, 1925 г.

В также рассекреченном Постановлении ЦИК и СНК СССР от 1 декабря 1934 года говорится:

Внести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о террористических организациях и террористических актах против работников советской власти:

1. Следствие по этим делам заканчивать в срок

не более десяти дней.

2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде.

3. Дела слушать без участия сторон.

4. Кассационного обжалования приговоров, как и

подачи ходатайств о помиловании, не допускать.

5. Приговор к высшей мере наказания приводить

в исполнение немедленно по вынесении приговора.

Какие еще доказательства нужны для того, чтобы развеять мифы о непричастности вождя, о том, что беззаконие творили без его ведома другие, о том, что масштабы неоправданно преувеличены?

В ночь на 4 сентября 1937 года мать была арестована. В это время с нами жила бабушка Анна Пименовна — мать отца. Все комнаты в квартире, кроме детской, были опечатаны. Когда маму выводили, она успела сказать старшей дочери Галине, чтобы та срочно вызвала бабушку из Ростова-на-Дону, которая должна была нас всех срочно забрать, потому что нас могут разлучить. Галина на следующее утро отправила в Ростов телеграмму. По-видимому, какие-то предчувствия такого развития событий у мамы были, и, возможно, бабушка Елизавета Яковлевна и младшая мамина сестра Анна Михайловна Кожевникова, живущие в Ростове-на-Дону, были как-то подготовлены.

Ведь десятки примеров

того, как происходило выселение семей арестованных в этом Доме

в 1937 году, мать знала

не понаслышке. Галина впоследствии рассказывала, что буквально на следующий день в квартиру

заявились какие-то люди, уговаривавшие сестер по-доброму поехать в детские дома, где хорошие условия, много книг и игрушек. Но Галина очень твердо

держалась маминого указания, сказав, что нас заберут

родственники из Ростова. На некоторое время нас

оставили в покое.

Ведь десятки примеров

того, как происходило выселение семей арестованных в этом Доме

в 1937 году, мать знала

не понаслышке. Галина впоследствии рассказывала, что буквально на следующий день в квартиру

заявились какие-то люди, уговаривавшие сестер по-доброму поехать в детские дома, где хорошие условия, много книг и игрушек. Но Галина очень твердо

держалась маминого указания, сказав, что нас заберут

родственники из Ростова. На некоторое время нас

оставили в покое.

Забегу вперед почти на 20 лет. Отца не стало в ночь после вынесения приговора. В Москве. К Норильску он прямого отношения не имел. Но в этой жизни все причудливым образом переплетается. 1956 год. Примером головотяпства норильских гэбэшников считаю письмо от 22 августа 1956 года, направленное по адресу матери: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, д. 15, кв. 14, Ремейко Александ ру Георгиевичу, с повесткой, строго обязывавшей явиться 27.VIII в ком.№ 16 за документами, имея при себе удостоверение личности.

Человека, расстрелянного 30 октября 1937 года, спустя 19 лет вызвали по повестке!!!

Вскоре приехала бабушка из Ростова и, проявив настойчивость, добилась разрешения и увезла всех нас в г. Ростов-на-Дону. Так в семье Анны Михайловны — она моложе мамы на 2 года — сразу оказалось четверо детей: свой Миша, он родился в 1930 году, и нас трое. Анна Михайловна сразу приняла нас как родных и вместе с бабушкой сделала все возможное и невозможное, чтобы устроить быт, накормить, одеть каждого из нас, создать настоящее тепло семьи. Она стала для нас мамой, мы ее так и звали. Я узнал о настоящей маме только тогда, когда наладилась связь с Норильском, то есть в 1943 году.

Семья в Ростове (слева направо): Ангара, бабушка Елизавета

Яковлевна, Олег, Галина, Анна Михайловна, Михаил. 1939 г.

Анна Михайловна взвалила на себя тяжелую ношу, хотя сама находилась в сложнейшей ситуации. За некоторое время до этих событий у нее распался брак с Сергеем Николаевичем Кожевниковым, отцом Михаила — нашего двоюродного брата, — видным военачальником, армейским комиссаром 2 ранга, в то время заместителем командующего войсками Харьковского военного округа, впоследствии расстрелянным.

Анна Михайловна, по профессии педагог, работала какое-то время стенографисткой в политуправлении военного округа. Очевидно, что подобная работа и все выполнявшие ее сотрудники находились под строгим контролем органов НКВД. По-видимому, официальный развод с С.Н. Кожевниковым как-то вывел Анну Михайловну из опаснейшей сферы «врагов народа» и «членов семей изменников Родины», оставив ее на свободе.

Сестры Софья и Анна. Курск, 1928 г.

…1941 год. Меня отводила в детский сад Галина. В тот день вдруг в садике все забегали, зашумели, собрали детей, заставили взяться за руки парами и быстро повели в какой-то большой дом, в котором, как я понял потом, было бомбоубежище. Когда мы перебегали широкую улицу, неподалеку раздался какой-то грохот, а с неба шел гул. Запомнил на всю жизнь: высоко летели несколько немецких самолетов, они-то, видимо, сбрасывали бомбы, слышались глухие залпы зениток. Помню долгое тревожное сидение большого скопления взрослых и детей в подвале. Так для нас началась война.

В Ростове, который неожиданно оставили наши войска (а немцы еще в город не вошли), какие-то люди грабили магазины, разбивали стекла, бежали с коробками и ящиками. На всю жизнь запомнил тяжелый терпкий запах вина, разливавшегося по улице, на которой находился наш дом. Брат объяснил, что это на складе разбивали бочки с вином. Потом много лет спустя в романе известного ростовского писателя В. Закруткина прочел об этой винной истории и неожиданно почувствовал этот острый запах моего детства. Удивительно! Через какое-то время город заняли немцы, в декабре 1941 года их выбили из города наши, а летом 1942 года в Ростов снова вошли немцы. До второй оккупации Ростова сестры Галя и Ангара оказались вне города, вплоть до лета 1943 года, мы оставались вчетвером: Анна Михайловна, бабушка, Миша и я.

В городе при немцах становилось очень трудно и опасно жить: соседи знали, что Кожевниковы — это семья командира Красной Армии. Анна Михайловна поначалу меняла вещи на продукты на рынке, потом стала ездить в окрестные деревни. И вскоре, договорившись с одной женщиной, у которой был большой деревянный дом в деревне Иваново-Шамшево, перевезла семью туда. Но вскоре и здесь оказались немцы, в доме обосновались офицеры. А нас перевели в какую-то пристройку типа сарая. Бабушку и Анну Михайловну заставили им готовить. Привозили подстреленных кур, уток и какие-то другие продукты. Женщины ухитрялись что-то готовить нам из оставшихся потрохов — тем мы и жили. Запомнилась самая вкусная еда из голодного военного детства: подсолнечный жмых и мамалыга.

Потом, когда наши войска освободили Ростов, мы возвратились в город. К нам вернулись Галя и Ангара. Оказалось, что Галя, в ту пору выпускница ростовской школы, была все это время в комсомольской агитбригаде, выступала в госпиталях и воинских прифронтовых частях. О том, что произошло с Ангарой, она написала в своей тетрадочке-дневнике, который чудом уцелел и после ее кончины был обнаружен, восстановлен и перепечатан дочерью Аней. Вот некоторые периоды ее военных лет.

Ребят старших классов в сопровождении учительницы и одной из родительниц 20 июня 1942 года направили на сельхозработы. Добирались поездом, после налета немецких самолетов — гужевым транспортом, постоянно попадали в районы военных действий и бомбардировок наступавших немцев. Петляли между селами и хуторами… Так почти за месяц ребята добрались до Сталинградской области. Работали на консервном заводе в с. Гуссенбах (Линево) Саратовской области. Завод выпускал для армии витаминные консервы из елочной хвои, потом Ангару перевели в дизельное отделение паросилового цеха. Эта работа ей нравилась, потому что соответствовала ее интересам (физика и математика). Вот так Ангара сделала первый шаг в будущую профессию: сначала инженера-теплотехника, а затем — крупного ученого, доктора технических наук.

В 1937 году маме было 33 года. После ареста и осуждения без суда мать находилась в различных пересыльных пунктах вместе с женами репрессированных мужей. Многие вели себя мужественно, поддерживали друг друга. Находили какие-то аналоги с декабристками, веря, что в Сибири или где-нибудь у черта на куличках встретят своих мужей. Из известных фамилий называла Наталию Сац — будущую известную руководительницу Детского театра на проспекте Вернадского, Елизавету Драбкину — писательницу и многих других.

В 1938 году мать по спецнаряду оказалась в Норильлаге. В маминых бумагах сохранилась характеристика, подписанная 7.XII 1942 года начальником Центральной больницы Норильского лагеря врачом В. Светухиной. Интересный документ.

Характеристика

Характеристика

врача з/к Ремейко Софии Михайловны

1904 г. рожд.

Статья — член семьи врага народа — 8 лет;

начало срока: 1937 г.

в Норильском лагере: с 1939 г.

Врач С.М. Ремейко, специалист по детским болезням, имеет серьезную, законченную клиническую подготовку, что дает ей возможность успешно вести работу по своей специальности, отбывая срок заключения в Норильске. Врач Ремейко ведет ежедневно обширные (до 60 чел.) амбулаторные приемы детей до 16 лет; имеет отдельные дни консультаций здоровых детей.

Часть ее рабочего дня используется на многочисленные выезды к больным детям по домам. Много внимания врач Ремейко уделяет санитарно-профилактической работе, в беседах давая указания матерям о гигиене ребенка. В деле проведения противоэпидемических мероприятий — профилактических прививок среди детей Норильска врач Ремейко неизменно проявляет инициативу и организованность.

За время моего руководства поликлиникой САНО с ноября 1940 г. по ноябрь 1942 г. я убедилась в высокой квалификации врача-педиатра Ремейко и ее безукоризненном отношении к порученному ей делу. Считаю нужным также отметить, что врач Ремейко в свою работу, помимо солидных знаний и опыта, вносит много сердечности и любви к своим юным пациентам и внимания к родителям.

Все перечисленные качества способствовали тому, что врач Ремейко с 1939 года до настоящего времени ведет успешно порученную ей ответственную работу по охране здоровья детей сотрудников Норильского комбината и пользуется среди последних заслуженным авторитетом и популярностью.

Подпись В.Светухина

А спустя несколько лет, в 1947 году, фактически з/к С.М. Ремейко была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», то есть государственной наградой. Правда, она была досрочно освобожденной, но оставалась пораженной в правах и нереабилитированной. Вот такие парадоксы того времени.

В книге «Труды врачей города Норильска» (Красноярск, 1966 г.) в статье патриарха норильского здравоохранения В.А. Кузнецова «К истории здравоохранения г. Норильска» написано: «Служба детства в нашем городе имеет все для отличного обслуживания детей. В распоряжении педиатров прекрасное здание детской больницы и новой поликлиники. Эти учреждения оснащены современным оборудованием, аппаратурой, инструментарием. Начало медицинскому обслуживанию детей было положено врачом-педиатром Софьей Михайловной Ремейко. Благодаря ее заботам было начато строительство первой детской больницы в городе. Ремейко была высококвалифицированным педиатром, с большими теоретическими и практическими знаниями».

Когда маму освободили в 1943 году, семья воссоединилась. Мы, Галя, Ангара и я, сложным путем (поездом до Москвы, потом до Красноярска, теплоходом до Игарки, гидросамолетом до Норильска) осенью 1944 года оказались в Норильске. Галя тут же уехала на работу в Ростов, Ангара пошла в 10-й класс, а я — во 2-й.

Поликлиника, в которой работала мама, находилась недалеко от нашего дома — на Заводской улице. Поэтому я часто бывал у нее. Прекрасно помню Владимира Евстафьевича Родионова, Захара Ильича Розенблюма, Георгия Александровича Попова, Павла Евдокимовича Никишина, Панну Максимовну Беспалову, Альфонса Павловича Бачулиса, Альфреда Яновича Дзенитиса, Николая Владимировича Кудрявцева, Ревекку Соломоновну Александрову, Ольгу Ивановну Атарову, Веру Степановну Светухину, Виктора Александровича Кузнецова. Соседкой в нашей коммунальной квартире была Марина Ивановна Шапошникова — старшая медицинская сестра, она работала вместе с мамой и все девять лет была моей наставницей и ближайшим другом.

Мама не любила говорить на темы о жесточайшей несправедливости по отношению к нашей семье: ведь мы — она и дети — члены семьи врага народа. Среди моих школьных друзей и одноклассников — более половины ребят с такими же или похожими судьбами. В 1950 году мне исполнилось 14 лет и пришло время вступать в члены ВЛКСМ (это санкционировалось не комитетом комсомола школы, а политотделом Норильского комбината). В анкете необходимо было написать о репрессированных родителях, поэтому у нас с мамой состоялся серьезный разговор. Она рассказала мне о происшедшем, показала копию одного из писем на имя Сталина, которые она посылала, находясь в заключении. Разговор для нее был непростой, помню, она очень волновалась, хотя за все годы я не видел ее слез. В памяти всех, кто ее знал, мама осталась волевым, твердым человеком.

Работала мама очень много, часто ее поднимали ночью, и она отправлялась по вызовам к больным детям. Норильск тех лет со средней температурой зимой до 40 градусов мороза, а зимой продолжительностью 8 месяцев, несравним с современным, многоэтажным. Тогда большинство жили в наспех сколоченных жилищах, их называли «балки», полузаваленные снегом, без дорог. Антисанитарные условия. Конечно, были и капитальные дома, коттеджи руководства. Мать часто отправлялась на вызовы с молодыми коллегами, которые набирались у нее опыта. Помню стажера, биолога по образованию А.А. Баева, впоследствии это известнейший ученый-биолог. Александр Александрович Баев — член президиума Российской академии наук, академик-секретарь отделения биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений. Академиком стал в 1970 году.

О последней маминой работе в Норильске знаю по рассказам Марины Ивановны Шапошниковой. Только недавно, внимательно разглядывая мамину трудовую книжку, я обратил внимание на соответ твующую запись. Ее вызвал к себе начальник комбината В.С. Зверев и поручил возглавить находящийся в зоне дом младенца. Несмотря на раздельные лагерные зоны, рождаемость у женщин-заключенных была чрезвычайно высокая. Беременных освобождали от тяжелейших наружных работ, и это позволяло им часть срока проводить в физически облегченном режиме. Отцами детей были не только мужчины-заключенные, но и бойцы ВОХРа.

Что же обеспокоило руководство Норильского комбината? До Москвы дошли сведения о недопустимо высокой смертности новорожденных детей заключенных в Норильске. Надо было принимать кардинальные меры. Задача была очень и очень непростая. Не знаю, могла ли мама отказаться, но она, будучи ответственным и обязательным человеком, ведущим врачом-педиатром Норильска, очевидно, поняла сложившуюся серьезнейшую ситуацию и дала согласие. При осмотре дома младенца она обнаружила жуткую антисанитарию, отсутствие какой-либо дисциплины среди персонала и обслуги, нехватку медицинской техники и оборудования. Он находился в зоне и фактически стал местом сборищ и отдыха матерей-уголовниц, которые держали в страхе медперсонал и обслугу. Новому руководителю дома младенца была обещана всемерная организационная и техническая помощь, было разрешено заменить по ее усмотрению персонал, набрать новых сотрудниц среди женщин-заключенных, которые могли навести элементарную чистоту и порядок в учреждении.

Софья Михайловна Ремейко в Норильске. 1947 г.

Маме выделили гужевой транспорт. Теперь рано утром ее отвозил и поздно вечером привозил домой возница на лошадке, в санях. Дали громадный овчинный тулуп. Иногда она оставалась на работе ночевать. По-видимому, об этой работе в управлении Норильлага маму предупредили не распространяться, поэтому даже в семье разговоров о событиях в доме младенца практически не было. Лишь Марина Ивановна, которая от мамы знала кое-что, иногда проговаривалась.

Я помню ее рассказ об одном эпизоде: мать резко потребовала покинуть палату рецидивистке, которая пришла к ребенку в пьяном виде, без халата. В отместку уголовница напала на нее с ножом в тамбуре. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не подоспели сестры и охрана. Одной из ближайших помощниц — старшей медсестрой, а в дальнейшем близкой подругой мамы стала Елена Николаевна (ее первую фамилию не помню). Для молодой, интеллигентной, яркой женщины из Москвы, бывшей студентки института кинематографии, осужденной по 58-й статье, новая работа в доме младенца явилась настоящим спасением. Позже Елена Николаевна стала супругой бывшего з/к И.Я. Эпштейна, видного норильского строителя, одного из первых лауреатов Ленинской премии.

Мама многие годы дружила с этой семьей. Ну а с

наведением порядка в доме младенца справились в

короткие сроки.

Заполярному Норильску мама отдала 18 лет своей

жизни. В 1956 году мама возвратилась в Москву, получила комнату в коммунальной

квартире, работала в детской поликлинике и интернате, ходила по вызовам,

лечила детей своего района, а также народившихся

внуков. Успела порадоваться и правнукам.

Мама многие годы дружила с этой семьей. Ну а с

наведением порядка в доме младенца справились в

короткие сроки.

Заполярному Норильску мама отдала 18 лет своей

жизни. В 1956 году мама возвратилась в Москву, получила комнату в коммунальной

квартире, работала в детской поликлинике и интернате, ходила по вызовам,

лечила детей своего района, а также народившихся

внуков. Успела порадоваться и правнукам.

До последних дней поддерживала добрые отношения с друзьями-норильчанами — семьями П.П. Тикстона, М.Д. Беднова, В.А. Фигуровской, М.И. Шапошниковой, Р.С. Александровой, О.И. Атаровой и многими другими. Скончалась в 1987 году. Только в 1993 году, то есть спустя 38 лет (!), Военная коллегия Верховного суда РФ прислала реабилитационную справку, в которой маму назвали жертвой политических репрессий.

Память возвращает меня в военные годы. Ростов был освобожден в 1943 году. Мы — бабушка, Анна Михайловна, Миша и я — вернулись в свою квартиру, в которой все сохранилось. Помню железную печку-буржуйку, стоявшую в проходной комнате, с трубой, выходящей на балкон. Галина стала работать в обкоме комсомола. Ангара пошла учиться в 9-й класс, а я — в 1-й. Школа находилась довольно далеко. Помню отсутствие тетрадей (учился писать на разрезанных из газет листках), но более всего — чувство голода. Не забуду случай, когда мне поручили после школы зайти к Гале в обком комсомола и взять у нее буханку хлеба. По дороге я не выдержал и кусочек за кусочком отламывал хрустящую корочку и съел ее. Было стыдно, что не удержался…

Летом того же года я серьезно заболел. Врач сказала, что мне нужно хорошо питаться. Ухаживали за мной все, но постоянно возле меня сидела сестра Ангара. Она слышала слова доктора и принесла для меня маленькие кубики сливочного масла (недоступный и безумно дорогой деликатес) и баночку меда. Оказалось, она тайком отнесла на базар (толкучку) свои лучшие платья, продала их и купила для братика продукты. Потом меня отвезли в детскую здравницу. Ангара и туда привозила для меня всякие вкусности: масло, мед, сметану и самодельное печенье. Может быть, поэтому от 1943 года осталось светлое ощущение восстановления жизни после оккупации. Я и город оживали. Помню поход с Михаилом в цирк, первый салют в Ростове. Дома начались какие-то тревожные разговоры о предстоящей поездке на Север к далекой и неведомой мне маме.

В августе 1944 года мы втроем добрались до Красноярска. Мама попросила кого-то из знакомых, чтобы нас встретили и устроили на отправлявшийся вниз по Енисею большой теплоход. Почему-то старшая сестра Галина осталась в Красноярске, а нас с Ангарой втиснули на этот теплоход. Разместились мы в коридоре между каютами на полу. Помню тесноту, шум и обилие людей вокруг. Енисей остался в памяти огромной темно-серой рекой с высокими таежными скалистыми берегами, порогами и горами. Питались чем-то всухомятку, запивая кипятком с сахаром.

Мамины знакомые дали нам в дорогу большую стеклянную банку с неведомой нам красной икрой. Она настолько стала ненавистной, что много лет я не хотел есть этот изысканный деликатес. Неожиданно на стоянке в Игарке нас на теплоходе разыскала Галина, прилетевшая из Красноярска на гидросамолете. Наш путь продолжился на небольшом гидроплане. Мы сидели на каких-то ящиках в холодном металлическом отсеке. Ужасно болтало. Очень тошнило, поэтому никакой мальчишеской радости от первого в жизни авиаперелета у меня не было. Это точно.

В Норильске самолет приводнился, кажется, на реке Норилке. Нас встретили мамины друзья Фигуровские и привезли домой к маме. Наконец после семи лет воссоединилась семья. Помню, как мама, раздев меня, всплеснула руками: «Какой же ты, сынок, худой!»

Началась сытая и мирная жизнь. Две комнаты в трехкомнатной квартире трехэтажного бутового, как его все называли, дома на втором этаже стали нашим жилищем. Кроме отопления, никаких удобств в доме не было. В маленьком коридорчике стояли умывальник с ведром внизу, кухонный столик с электроплитой, и все. Соседкой была работавшая с мамой старшая медсестра Марина Ивановна Шапошникова, также оказавшаяся в Норильске не по своей воле. Ее муж был военным, и, похоже, его уже не было в живых.

Воду мы носили в ведрах, набирая ее из водокачки, небольшое здание которой выходило на Заводскую улицу. Туалет был большой, многоочковый, деревянный, расположен был у оврага напротив дома метрах в 30. Галина вскоре возвратилась в Ростов-на-Дону к своему месту работы. Она поступила в Ростовский университет и одновременно работала в обкоме комсомола.

Вдоль Заводской улицы были построены одно- и двухэтажные дома, неподалеку находилось здание поликлиники, где среди прочих было детское отделение — место работы мамы и Марины Ивановны. Здесь же стояли здания проектной конторы, управления лагерей, магазины и жилые дома. Заводская улица пересекалась Горной, начинавшейся слева с Нулевого пикета, где находилось первое норильское строение. Нулевой пикет находился перед горой Шмидтихой, где, как я узнал позже, находилось неорганизованное городское кладбище. Неподалеку располагалось пожарное депо, где работал и жил с семьей К.И. Фигуровский. На Горную улицу мы ходили в аптеку, драматический театр, Дом профсоюзов с кинозалом и библиотекой. Упиралась улица в здание городской бани, за которой находился морг.

Почему я

вспомнил эти службы? Да потому, что еженедельные

походы в баню с горячей водой, парной и клюквенным

морсом, помещением постирочной, где трудились китайцы, остались в памяти как-то по-особенному.

А с моргом связана такая история.

В Норильске жил и работал легендарный врач-патологоанатом Павел Евдокимович

Никишин, большой друг мамы. Человек он был сложной судьбы,

одинокий, вел спартанский образ жизни, ходил в

бушлате на голое тело, без шапки, занимался специальной гимнастикой. Был высококлассным специалистом с непререкаемым авторитетом. Прекрасно

знал несколько иностранных языков. Как-то мама

попросила его позаниматься со мной английским в

преддверии 5-го класса, когда в школе уже предполагалось введение именно этого языка. Я стал ходить

к нему, невзирая на мрачное предназначение этого

здания. Часто групповые занятия проходили в кабинете Павла Евдокимовича и учебной комнате. Я с

любопытством разглядывал медицинские экспонаты,

развешенные и расставленные на столах. Это были

различные заспиртованные фрагменты человеческих

органов. На стенах — множество плакатов.

Спустя много лет я продолжал удивляться, как

в те сложные годы на Крайнем Севере можно было на столь высоком

учебно-практическом уровне оборудовать центр обучения медицинского персонала.

Сделать это мог человек, фанатично преданный профессии. Коллеги отвечали П.Е. Никишину глубочайшим уважением.

Учитель раскладывал перед нами сделанные им

собственноручно карточки с изображением предметов

с английскими названиями и вел живой, интересный

урок.Так что к 5-му классу у учеников Павла Евдокимовича были уже какой-то словарный запас и, что

важно, был заложен интерес к языку.

Почему я

вспомнил эти службы? Да потому, что еженедельные

походы в баню с горячей водой, парной и клюквенным

морсом, помещением постирочной, где трудились китайцы, остались в памяти как-то по-особенному.

А с моргом связана такая история.

В Норильске жил и работал легендарный врач-патологоанатом Павел Евдокимович

Никишин, большой друг мамы. Человек он был сложной судьбы,

одинокий, вел спартанский образ жизни, ходил в

бушлате на голое тело, без шапки, занимался специальной гимнастикой. Был высококлассным специалистом с непререкаемым авторитетом. Прекрасно

знал несколько иностранных языков. Как-то мама

попросила его позаниматься со мной английским в

преддверии 5-го класса, когда в школе уже предполагалось введение именно этого языка. Я стал ходить

к нему, невзирая на мрачное предназначение этого

здания. Часто групповые занятия проходили в кабинете Павла Евдокимовича и учебной комнате. Я с

любопытством разглядывал медицинские экспонаты,

развешенные и расставленные на столах. Это были

различные заспиртованные фрагменты человеческих

органов. На стенах — множество плакатов.

Спустя много лет я продолжал удивляться, как

в те сложные годы на Крайнем Севере можно было на столь высоком

учебно-практическом уровне оборудовать центр обучения медицинского персонала.

Сделать это мог человек, фанатично преданный профессии. Коллеги отвечали П.Е. Никишину глубочайшим уважением.

Учитель раскладывал перед нами сделанные им

собственноручно карточки с изображением предметов

с английскими названиями и вел живой, интересный

урок.Так что к 5-му классу у учеников Павла Евдокимовича были уже какой-то словарный запас и, что

важно, был заложен интерес к языку.

Дополнительным побудительным мотивом для занятий английским языком стало знакомство в 1946 году с удивительной семьей Грампов. Александр Николаевич — глава семьи, в прошлом видный комсомольский вожак. В 1933 году, окончив магистратуру в США, стал преподавателем и затем руководителем Московского института инженеров транспорта (МИИТ). Позже переведен на ответственный пост в Наркомате путей сообщения. Арестован в 1937 году, так и оказался в Норильске на тяжелых «общих работах». Затем как специалиста его назначили бригадиром отряда из 30 человек: в тяжелейших условиях он вел основные работы по прокладке самой северной в мире железной узкоколейной дороги Дудинка—Норильск. Позже А.Н. Грамп возглавил строительство железнодорожного моста и различных сооружений при возведении обогатительной фабрики. В 1945 году он был освобожден и вызвал семью — жену и сына. Моя мама была хорошо знакома с А.Н. Грампом, поэтому в 1946 году я пришел к ним домой, где познакомился с Джимом, который был старше меня на год. В этой семье говорили на двух языках: русском и английском. Почему? Да потому, что мама Джима Гертруда Яковлевна была настоящей американкой, встречалась еще в 30-х годах с Александром Николаевичем в Москве, а затем в Америке. Молодые люди, несмотря на все препятствия, поженились в Москве, у них родился сын Джим (Евгений). После страшных событий 1937 года Гертруда Яковлевна решила остаться навсегда в СССР. Многого они с Джимом натерпелись в предвоенные и военные годы, пока не пришел вызов в Норильск. Об этой уникальной семье, их горькой и по-своему интересной судьбе, не прекращавшихся преследованиях в начале 50-х годов подробно рассказал сам Джим — Евгений Александрович Грамп в книге первой «О времени, о Норильске, о себе…» (2001 г.).

С Джимом мы подружились сразу же. Он привез много книг и запомнившуюся мне яркую настольную игру — путешествие по мотивам повести Л. Кассиля «Кондуит и Швамбрания». Джим учился классом старше. Мне было интересно с ним, я тянулся к нему, его друзьям — Борису Лисюку, Семену Калюсскому, Павлу Лапинскому и др. Особенностью нашего норильского школьного братства было объединение групп ребят, близких по возрасту, из разных классов. Мы дружили, встречались, были в разных компаниях, и многие фотографии выпускников Норильской средней школы № 1 1952, 1953, 1954 годов, приведенные в пяти книгах воспоминаний как норильского, так и посленорильского периода, говорят об особых чувствах норильчан нашего поколения друг к другу.

С уверенностью могу сказать, что никакой дискриминации в школах Норильска по отношению к детям бывших заключенных не было ни со стороны педагогов, ни со стороны учеников — детей известных в городе людей и руководителей комбината. Наверное, это заслуга руководителей школ и самого руководства комбината, своего рода их нравственная установка. Хорошо помню ребят и девчат, казалось бы, из другого мира, но в принципе таких же, как и все: Дагмару Бересневу, Сергея Логинова, Костю Ксинтариса, Олега и Галю Зверевых, Наташу Глушкову, Магду Туманишвили и многих других.

Несколько слов о том, чем мы питались в военные и послевоенные годы. Заполярный Норильск обеспечивался, конечно, гораздо лучше, чем города на материке. Я это понял сразу же. Было много вкусных американских продуктов, особенно запомнил прямоугольные банки с сосисками почему-то квадратной, а не круглой формы, оранжевого цвета плавленый сыр в больших консервных банках, густой лимонный сок тоже в больших банках. Запомнился трофейный немецкий шоколад — по две круглые плитки в коробке. В магазинах было много икры, банок с крабами, сливочное масло, сельдь, а также всякие крупы, сушеный картофель, сухофрукты и конфеты. В школе нам выдавали талоны на покупку ежемесячно четырех банок сгущенного молока, свежее молоко в замороженном виде круглыми дисками иногда продавалось на рынке, расположенном неподалеку от гостиницы на Октябрьской улице. Свежие овощи и фрукты были экзотикой.

Я описал ту запомнившуюся часть поселка, которая примыкала к Горной и Заводской улицам и была ограничена узкоколейной железной дорогой, проходившей метрах в 100 напротив нашего дома. За железной дорогой находились озеро, жилые одно- и двухэтажные дома. В отдалении за озером, на высоком берегу стояли коттеджи руководства города — по-моему, их было три, к ним вела отдельная дорога. В одном из домов в коммунальной квартире жила семья главного бухгалтера комбината А.Н. Мансурова. Его дочь Леля Мансурова и сын соседей Юра Стеблянко стали моими первыми норильскими друзьями. В этом же доме жил Эдик Николаев, в соседнем доме — Виктор Родионов, сын известного всему городу хирурга В.Е. Родионова. Ну а заводилой, если хотите атаманом всех наших детских игр и приключений, был Борис Лисюк, живший в соседнем доме по Заводской улице. В нашу компанию входили жившие неподалеку Сергей Чирков, Юра Товкун, Володя Пирогов. Особо запомнилось строительство пещер в огромных сугробах уплотненного снега высотой до двух-трех этажей, где мы прятались от пурги, освещая свои снежные жилища свечами, и рассказывали друг другу интересные истории. Мне, «побывавшему» на войне, тоже приходилось рассказывать о своих впечатлениях, о Ростове, дважды переходившем из рук в руки, и о первом салюте 1943 года в этом городе, о бомбежках, о немцах, об учебе в 1-м классе, об очень голодном времени.

Из первых трех лет, проведенных в деревянной школе № 1, запомнились первая учительница Лидия Ивановна (?), добрый и внимательный человек, и первый директор Наталия Ивановна Царева, величественная, властная, строгая руководительница школы № 1. Очень вкусные и желанные завтраки. Спортивный зал на первом этаже, учитель физкультуры Анатолий Иванович Сапунов, сильный, требовательный человек с хорошим командным голосом. Много позже я понял, почему подспудно меня всегда привлекали сильные мужчины, волевые, умные и внимательные к детям. Что-то недоданное отцовское я видел в каждом из них и очень ценил эти качества.

Учился я хорошо, мне нравилось учиться. Дома у меня был простой письменный стол, у постели во всю стену висела большая карта мира, я легко запоминал названия и расположение стран, городов, рек, морей, океанов, тем более что география моих передвижений уже была немалая. События на заканчивающейся войне я воспринимал очень живо и почти по-взрослому. Связь с миром происходила через черную тарелку репродуктора, висевшего прямо над постелью. Сообщения Совинформбюро, последние известия, различные образовательные, музыкальные и культурные передачи производили огромное впечатление и откладывались глубоко в душе. Мы были очень политизированными детьми военного времени. Помню, что в школе политинформации в 1945 году иногда поручались ребятам.

Переживший военные годы не в тылу, видевший многое своими глазами, я с удовольствием выполнял поручения учителей. На всю жизнь запомнил середину февраля (кажется, 13-е число) 1945 года. Из репродуктора услышал, что наши войска вошли в столицу Венгрии — Будапешт, старинный и очень красивый город. Советское командование направило к окруженным немцам офицеров-парламентеров, с тем чтобы убедить их сдаться и не доводить дело до разрушения города. И вот результат: после переговоров наши парламентеры на обратном пути были расстреляны озверевшими фашистами. Это известие потрясло меня, и я на следующий день, помню, встал, не скрывая слез, рассказал об этом притихшему классу. Помню слезы на глазах у многих одноклассников, а класс-то был всего 2-й.

Незабываемые памятные майские дни 1945 года… 2 мая — взятие Берлина, красный флаг над рейхстагом. Небывало приподнятое настроение в преддверии победы у школьников, учителей, родителей, да и у всех взрослых. После сообщения о капитуляции — 9 мая — все, кто мог, бросились на стадион на Октябрьской улице, напротив управления комбината. Грохотала музыка, кто-то выкрикивал праздничные призывы. Люди обнимались, целовались, плакали. Подбрасывали военных, собственно, тех, кто носил военную форму. Многие надели ордена и медали. Норильск ликовал, как и вся страна.

Вскоре я узнал, что такое на Крайнем Севере снегопады и морозы. Поселение находилось в котловине гор, и пурга с огромной скоростью кружила внутри, наметая высокие сугробы. Приходилось закутываться и очень тепло одеваться. У меня была шуба из собачьего меха белого цвета, ее до сих пор помнят некоторые друзья, с которыми мы дожили до нашего возраста и не потерялись. Вокруг водокачки образовывалась ледяная гора, ветер в этом месте был особенно сильным. Помню, как мы с мамой пробирались в поликлинику под напором ветра, упали и вылетели на противоположную сторону улицы. Иногда к снежной пурге примешивалась угольная пыль. Все — и школьники, и взрослые — ежедневно отслеживали регулярно сообщаемые по местному радио температуру и скорость ветра, и если температура воздуха была, например,минус 30 градусов, а скорость ветра 15 м/с (а бывало и 25–30 м/с), то скорость умножалась на 2 и общая температура считалась равной минус 60 градусов.

Тогда, когда общая температура превышала минус 40 градусов, дни учебы объявлялись по радио актированными и занятий в школах не было. Помню яркие особенности заполярной зимы: северное сияние — красивые, быстро перемещающиеся по небосклону светло-голубые игольчатые сполохи, отсутствие солнца, означавшее полярную ночь, и радость прихода солнца — это было 7–8 февраля, когда оранжевый диск солнца на короткое время показывался на горизонте. Становилось светлее и праздничнее. Все высыпали на школьной перемене на улицу, радостно кричали, толкались, бесились. Это было уже преддверие весны, которая приходила в Норильск, увы, только в конце мая.

В памяти навсегда сохранились колонны заключенных, которых утром водили на работу, а вечером в зону. Шли колонны мужчин в телогрейках и ватных брюках, шапках-ушанках, валенках. У них мрачные, сосредоточенные, заиндевелые от мороза лица. По бокам, впереди и сзади с ружьями идут охранники — вохровцы. Видел колонны женщин. Когда вели так называемых каторжан, то в глаза бросались усиленная охрана, собаки и нашитые на шапки и сзади на телогрейках номера на кусочках белой материи. Они работали, видимо, на промышленных предприятиях. Видел, как заключенные работали на расчистке снежных заносов. Иногда, чтобы согреться, они разводили костры, иногда заходили в подъезды домов с охранниками.

Ребята-старожилы рассказывали, что в прошлые годы во время «черной» пурги между домами натягивали канаты и люди передвигались, держась за них, потому что страшной силы ветер мог сбить с ног кого угодно. Так обеспечивалась работа на заводах, стройках и других службах города. Видел перевозку заключенных на грузовых автомобилях. Они сидели в открытых кузовах на корточках, прижавшись друг к другу, — так, наверное, теплее. Кузов был отгорожен сеткой, за которой располагались охранники с оружием.

Довольно большое количество заключенных, наверное, инженерно-технических работников, было расконвоировано. Эти люди могли ходить на работу свободно, без охраны, по пропускам, но вечером они обязаны были возвращаться в зону. В виде исключения им разрешали ночевать на работе. Мы, школьники, понимали, что заключенные —это преступники, но какие-то странные. Знали, что есть уголовники и политические, и их было немало. Непонятно для нас было сочетание «58-я статья». Владели мы, естественно, и лагерной лексикой, так как жили и крутились внутри поселения — лагеря.

Звучали зловеще лагерные названия отдаленных зон — Кайеркан, Каларгон. Несмотря на то что давно Норильлаг прекратил свое существование, отметины страшного прошлого сохранились и продолжают удивлять спустя более полувека. Совсем недавно «Новая газета» (2005 г., № 83) опубликовала интервью с главным театральным режиссером Петербурга Львом Додиным, посетившим с группой студентов и молодых актеров при подготовке спектакля по роману В. Гроссмана «Жизнь и судьба» сначала Освенцим, а затем Норильск. Он говорит: «…мы были в Каларгоне, и там остался штрафной изолятор. Я думаю, его надо сохранить, потому что мало где сохранилось в таком понятном виде. …В этом Каларгоне такое количество приспособлений для надзора, для ужесточения, что даже Петропавловская крепость, что называется, отдыхает. Во всех старых тюрьмах … в дверях всегда был такой глазок для надзора. При этом была «мертвая зона», где люди могли быть недоступны взгляду надзирателя. Так вот, здесь, в Каларгоне, нет такой зоны. Потому что очень хитро сделано — в стене такой растр, который берет все. И нет места, где тебя не могут рассмотреть. До чего изощрен человек в унижении другого…» И далее: «…мы живем, не чуя под собой истории, страны, не чуя, в какой нераскаявшейся, не признавшей своей вины стране мы живем… В Норильске особенно это видно. Как перебивали хребет нашему народу. Почитать списки — кого здесь только нет: вся культура, умы!.. Так изуродовали и так измучили народ, что он не хочет анализировать свое уродство, потому что это тоже очень больно…»

Видел и запомнил на всю жизнь эпизод, как из ворот зоны, находившейся в начале Октябрьской улицы, наискосок от ДИТРа, выезжала лошадка с санями и возницей. На санях из-под накинутого брезента торчали сине-черные ноги мертвых людей, наверное, двух-трех человек. Лошадка повернула на Заводскую улицу и направилась к Шмидтихе: там было кладбище, откуда часто раздавались глухие взрывы. В скалистой породе могилы не копали, они устраивались взрывным способом. Марина Ивановна Шапошникова, работавшая в поликлинике старшей медсестрой, рассказывала, что в конце 30 – начале 40-х годов в дикие морозные периоды в закрытом тамбуре поликлиники штабелями складывались трупы заключенных и по нескольку дней они лежали там, пока не утихнет пурга и их не вывезут на кладбище.

Нахождение на одной территории города с нормальными общественными атрибутами — и большого количества лагерных зон, длинные колонны заключенных с вохровцами и собаками, множество расконвоированных заключенных, перемещавшихся по поселку, — все это вносило в нашу жизнь ощущение чего-то недоговоренного, малопонятного, несуразного. Мы взрослели и наблюдали окружающую нас жизнь… Понимали, что наши родители и родители друзей, известные нам хорошие люди, все были связаны с этой проклятой 58-й статьей. Мы видели в этом какую-то несправедливость. Ну не может же такое огромное количество людей, лишенных свободы, быть преступниками, врагами всего общества. Что-то здесь не так. Выезжая ежегодно в пионерский, а затем комсомольский лагерь «Таежный» (80 км севернее Красноярска по Енисею), мы в пути следования теплохода, на остановках снова видели заключенных и охрану. По соседству, на другом берегу Енисея были разбросаны лагеря, лагеря, лагеря…

Мы поняли, что Красноярский край вдоль всего Енисея — это большая зона лагерей совсем другого назначения. Но что-то сдерживало нас, школьников, говорить об этом: то ли оберегающий нас настрой родителей, то ли уже развившийся инстинкт самосохранения. Моих близких друзей — Джима Грампа, Семена Калюсского и некоторых других, в том числе и маминых знакомых, которых объединяла эта 58-я статья, в начале 50-х годов настигла новая беда — их стали увольнять с работы, арестовывать и вывозить в медвежьи углы Красноярского края или еще куда-то. Освобождение из лагеря не давало оснований для выезда на материк, так как действовало поражение в правах, люди были невыездными. Но и в этом качестве они казались опасными для режима, поэтому пошла волна их выдавливания даже из Норильска. Как остро воспринимаются людьми, пережившими это время, слова из известной песни В. Высоцкого: «…повезли из Сибири в Сибирь…»!

А в Норильск продолжали поступать новые партии заключенных. Поразила однажды картина, увиденная холодной осенью в начале 50-х годов неподалеку от ТЭЦ. Вагон-теплушка стоит на рельсах, а на путях — тепло одетые охранники-вохровцы и заключенные, кутающиеся в азиатские полосатые ватные халаты, новобранцы из Средней Азии. В таком виде их везли в Норильск, и вот они уже здесь. Очень заметно даже для нас поменялся в 50-х годах состав заключенных: появилось много прибалтов, были венгры, встречались китайцы, японцы. К категории каторжан (это особо строгий режим) относили бывших военнопленных, как их называли, бандеровцев и власовцев. И все-таки по каким-то признакам угадывалось различие между уголовниками и людьми, попавшими в лагерь по политическим мотивам.

В марте 1953 года умер Сталин. Известие это взволновало всю страну от мала до велика. Тогда я учился в 10-м классе в нормальной советской школе. В Норильске многие плакали, прошли траурные собрания. Злорадства я не помню: и взрослые, и подростки не связывали свои трагические судьбы с именем Сталина. Виноваты были другие, это они — истинные враги народа и враги наших пострадавших близких. Кто они? Чувствовалось напряжение, и было непонятно, что будет со страной и с нами.

Смена руководства — это возможная амнистия, реабилитация. Это понимали все, кого судьба свела на комбинате в поселке и лагере. В апреле–мае появились первые признаки амнистии. Начали выпускать уголовников, попросту бандитов. Стало опасно ходить по городу, особенно вечерами: участились случаи нападений и убийств. Из магазинов исчезло спиртное и даже шампанское. В памяти сохранился такой случай: было совершено ограбление большой, отдельно стоящей парикмахерской на углу Заводской и Октябрьской улиц. Неизвестные вывезли большое количество одеколона «Тройной».

После смерти Сталина началась крупная забастовка заключенных. Помню черные и желто-голубые флаги на остановившихся башенных кранах. Помню людей на верхних площадках башенных кранов в Горстрое — школа ведь находилась там же, — передававших флажками сигналы, используя азбуку Морзе. Как рассказывали сверстники, так осуществлялась связь между рассредоточенными объектами и зонами. Говорили о самосуде в зонах, о расправах с так называемыми штрейхбрехерами. Возникавшие крупные лозунги на стенах домов в Горстрое наутро закрашивали. Говорили о требованиях заключенных: приезд руководства страны и амнистия. Те взрослые, с кем удавалось общаться, отмалчивались, потому что Норильск и время приучили держать язык за зубами. Но даже нам было понятно, что политические (58-я статья) не ввязывались в эти события и просто выжидали. Ничего хорошего для них пока не предвиделось.

В такой обстановке проходили наши выпускные экзамены и выпускной вечер. 21 июня я был уже в самолете: в Красноярске предстояло ждать решения вопроса в краевом отделе народного образования (крайоно) по поводу аттестата зрелости и медали, и двигаться дальше, в Москву. О последующих событиях в Норильске доходили какие-то смутные известия, было понятно, что такие выступления против режима будут жестоко подавлены. Так, видно, и случилось. Возможно, в моем рассказе о восстании есть неточности, всех отсылаю к книгам (шестой, седьмой, восьмой) этого издания, здесь нарисована довольно точная картина борьбы заключенных за свои права.

На всю жизнь запомнился мне большой друг нашей семьи — Александр Петрович Броневой. Громадный человек с густой полуседой, полурыжеватой бородой — я ее почему-то запомнил всегда покрытую инеем, с намерзшими льдинками — с неизменно добрыми и смешливыми глазами. Он привязался ко мне, а я к нему: наверное, я чем-то напоминал ему сына. В долагерном прошлом он был военным, и, по-моему, непростым, из комсостава, всесторонне образованным, очень культурным, к нему можно было обратиться с любым вопросом, неподдающейся задачкой.

Он мягко, по-отцовски объяснял многие непонятные мне вещи, чаще всего это происходило по телефону. Я чувствовал его очень теплое отношение к нашей семье. Сестры относились к нему с особым уважением и, как очень близкому человеку, доверяли полностью. В Норильске он был расконвоирован, имел пропуск для свободного хождения и работал на какой-то электроподстанции, кажется сменным инженером-энергетиком.

В семье сохранилось удивительное письмо, написанное им моим сестрам в Москву в 1947 году. В письме было нечто конспиративное, оно не должно было попасть в чужие руки. Поводом для его написания послужило полученное сестрами в это время устное известие из НКВД о том, что нашего отца нет в живых. В Москве находился и по маминой просьбе встретился с Галей и Ангарой хорошо знавший нашу семью один из руководителей Норильскснаба Николай Тимофеевич Глушков. Я помню Николая Тимофеевича, его дочь Наташу, мою сверстницу и мамину пациентку, помню, что жили они в одноэтажном, кажется, двухквартирном доме на Заводской улице, и я там бывал. Галина в 1947 году уже оканчивала МГУ, а Ангара училась на 3-м курсе МЭИ. Сестры передали Н.Т. Глушкову печальное известие об отце и попросили довести эту весть до мамы через А.П. Броневого. Где-то в глубине души мама, видимо, еще верила в чудо.

Такова предыстория. Заканчивался 1947 год. Мыслящие люди, очевидно, чувствовали приближение очередного этапа «охоты за ведьмами» со стороны режима. Поэтому в прилагаемом письме нет обращения и подписи, практически нет фамилий, кроме упоминания Глушкова, и написано оно очень мелким почерком. А.П. вложил в это послание душу, видимо стараясь донести близким ему молодым людям неопровержимую правду об их родителях, обо всем покалеченном поколении безусловно честных, незапятнанных людей, заброшенных в нечеловеческие условия и вопреки всему этому сохранивших честь и достоинство.

5 декабря 1947 года

Ваше поручение, переданное Глушковым, я выполнил. Оно дает мне право на это письмо. Как бы

ни было неприятно прийти с такой вестью к вашей

маме, в этом поручении я вижу особое доверие ко мне.

Вы не ошиблись. Чувство самого глубокого уважения

и дружбы я питаю к вашей матери, ко всем вам. Вам

это будет понятнее, если вы вспомните, что я попал

в положение вашего отца и у меня тоже есть жена и

дети. В вашей семье я вижу своих, на которых также

обрушились незаслуженные беды, горе, обиды. Ваше

обращение ко мне затронуло одно из самых больных

мест. В нашем положении особенно тяжело, болезненно переживаешь не личные невзгоды, а мысль

о том, как случившееся отразится на детях, как

дети отнесутся к нам, поймут ли. Усомнятся ли они в нашей честности,

безупречности. Не промелькнет ли в глубине души при всей любви к родителям

мысль — «а все-таки!». Я лично не знал вашего отца, но много слышал о нем в той

жизни. Знаю его из рассказов товарищей, рассказов вашей матери. Я знаю

хорошо эту категорию людей, к которой принадлежал ваш отец. Все, что я знаю о вашем отце, все, что

узнал я в этом положении, позволяет мне сказать,

прямо глядя в глаза вам, его детям, как сказал бы

это своим детям, — он безупречно честный человек,

глубоко идейный, абсолютно чуждый лицемерия. Ни

один шаг, ни один поступок не был направлен во вред

нашему государству, поймите, — его детищу. Ни

объективно, ни субъективно. Ведь и его кровь вложена в создание того строя, при котором вы живете.

Этого нельзя забыть. Когда в этой обстановке мы

встретились с людьми противоположного лагеря, они

злорадно говорили нам — так вам и надо, это ваша

система, вы создавали, вы ее защищали. И, несмотря

на происшедшее с нами, мы отвечали — да, это наша

система, мы ее создавали, и, если нам будет дано, мы

снова и дальше будем работать на благо этой системы, ее развивать, ее совершенствовать. И людям,

подобным вашему отцу, несмотря на положение, в которое их поставили, до сумасшествия было тяжело в

грозные 1941–1942 годы. Быть оторванным от жизни, не быть там, где решается судьба твоей страны,

где ты много полезнее, — это было совершенно невыносимо. Все это свидетельствует о том, что эти

люди, ваш отец, какими были, такими и остались,

не изменили своему мировоззрению, несмотря на то

что кому-то понадобилось объявить нас врагами. Вы

спросите — почему же все это произошло? Эх, дорогие

мои девушки, это чересчур сложный вопрос, чтобы

быть предметом письма. Я хочу привести только

слова одного моего товарища, который, умирая,

мне сказал — все это сделала с нами наша власть,

и, как бы с нами ни поступали, не забывай — это

наше, родное и сердиться, озлобляться нельзя, ибо

это наше. Когда-нибудь вам встретится человек,

переживший все это подобно вашему отцу, и многое

вам станет понятно, как можно такое пережить и

не озлобиться. Запомните: если бы жизнь, особенно

общественная, шла бы как по писаному — она носила

бы фаталистический характер. А на деле все очень

сложно, противоречиво. И в жизни делить все по

схеме на белое и черное нельзя.

Теперь несколько слов о вашей матери. Я встретил ее давно, больше семи лет. Я довольно близко

наблюдал все эти годы ее жизни в этой клоаке.

И проникся глубоким уважением, полюбил (поймите

меня правильно — речь идет не о любви к женщине), потому что увидел в ней

человека сильного, не поступившегося ни малейшей долей человеческого достоинства. Я видел, как она решительно отказалась

хотя бы формально признать хоть какую-то виновность вашего отца, когда это было ей предложено

для улучшения ее положения. Она часто рисковала

многим, выходя далеко за пределы обязанностей врача, чтобы спасти человека,

сохранить его, и добивалась своего. Среди нас много людей, обязанных ей

жизнью не столько как врачу, сколько как человеку,

не проходившему равнодушно мимо несчастья, хотя

она сама находилась в таком же положении. Вот

за эту настоящую человечность, глубокое чувство

человеческого достоинства, присущее вашей маме,

я, как и многие товарищи по несчастью, отношусь

с глубочайшим уважением и любовью к ней. Жены

декабристов, воспетые Некрасовым, недостойны и десятой доли того уважения и

любви, которые заслуживает ваша мать и ей подобные.

Когда я в начале письма писал о том, что больше

всего у нас болит вопрос о наших детях, то я этим

хочу сказать, что мучает это не с точки зрения,

чтобы нас не хулили. Нет, правильное представление о жизни родителей, уважение к ним, желание

прожить свою жизнь хотя бы такими, какими они

жили, — все это нужно вам, детям, на всю жизнь. Нам уж немного осталось, а вам с

мыслью о родителях жить всю жизнь. И поверьте мне — вы должны

гордиться своими родителями, несмотря на все, что

с ними проделали.

Только очень, очень пожелаю вам, чтобы ваша

жизнь сложилась много счастливее.

Простите, если не все достаточно ясно. Трудно

об этом писать.

А.

(От редакции сайта: далее текст даётся в сокращении)

Часто вспоминаю Таню Русинову — нашу отличницу, строгую, немного важную, но

очень талантливую девочку. Ее отец Иван Николаевич Русинов — артист, мастер

художественного слова, находился в Норильске в ссылке. Мне он запомнился как

диктор норильского радио, обладатель красивого, прекрасно поставленного голоса.

Впоследствии стал народным артистом РСФСР, очень известным в Москве и России.

Таня сейчас живет с семьей в Подмосковье, иногда приезжает на наши встречи.

Часто вспоминаю Таню Русинову — нашу отличницу, строгую, немного важную, но

очень талантливую девочку. Ее отец Иван Николаевич Русинов — артист, мастер

художественного слова, находился в Норильске в ссылке. Мне он запомнился как

диктор норильского радио, обладатель красивого, прекрасно поставленного голоса.

Впоследствии стал народным артистом РСФСР, очень известным в Москве и России.

Таня сейчас живет с семьей в Подмосковье, иногда приезжает на наши встречи.

В

1950 году у нас в классе появился новый ученик, сразу привлекший к себе внимание

несколько необычными манерами и своеобразным акцентом, Володя Ройтер… Его

отец Леонид Андреевич Ройтер, высококвалифицированный инженер-строитель, был

арестован перед войной в Днепропетровске и сослан в Норильск. Мать с сыном немцы

угнали в Германию. Им повезло: мама, работавшая ранее чертежником-конструктором,

была определена в какую-то немецкую проектную контору, переведенную впоследствии

в оккупированную немцами Чехословакию, где более или менее человеческие условия.

Володя учился там с 1-го по 6-й класс, а в 1950 году, когда они как-то узнали об

освобождении отца, их репатриировали в СССР. Затем они добрались до Норильска.

Володя сразу проявил себя в учебе, но был немного замкнут и вел себя

настороженно… Прожив большую часть своей сознательной жизни до приезда в

Норильск в другом мире, он имел подчас несколько иные взгляды на то, что

происходило в нашей стране, в Норильске в частности, и делился этим далеко не со

всеми… Его отец Л.А.Ройтер был крупным норильским строителем, под руководством

которого построены десятки крупных объектов. Впоследствии он отмечен редчайшим в

отечественной строительной практике званием лауреата Ленинской премии (1966 г.)…

В

1950 году у нас в классе появился новый ученик, сразу привлекший к себе внимание

несколько необычными манерами и своеобразным акцентом, Володя Ройтер… Его

отец Леонид Андреевич Ройтер, высококвалифицированный инженер-строитель, был

арестован перед войной в Днепропетровске и сослан в Норильск. Мать с сыном немцы

угнали в Германию. Им повезло: мама, работавшая ранее чертежником-конструктором,

была определена в какую-то немецкую проектную контору, переведенную впоследствии

в оккупированную немцами Чехословакию, где более или менее человеческие условия.

Володя учился там с 1-го по 6-й класс, а в 1950 году, когда они как-то узнали об

освобождении отца, их репатриировали в СССР. Затем они добрались до Норильска.

Володя сразу проявил себя в учебе, но был немного замкнут и вел себя

настороженно… Прожив большую часть своей сознательной жизни до приезда в

Норильск в другом мире, он имел подчас несколько иные взгляды на то, что

происходило в нашей стране, в Норильске в частности, и делился этим далеко не со

всеми… Его отец Л.А.Ройтер был крупным норильским строителем, под руководством

которого построены десятки крупных объектов. Впоследствии он отмечен редчайшим в

отечественной строительной практике званием лауреата Ленинской премии (1966 г.)…

Из наших девушек-норильчанок больше все мне запомнилась Вероника Пьянкова — задорная, стройная, спортивная, от которой без ума были многие ребята. Отец — бывший заключенный, затем известный в Норильске начальник химической лаборатории Н.И.Пьянков…

…Всегда вспоминаю Леонида Артемьевича Поду. Недавно о нем написала мне его племянница Нелли Пода…

Леонид Артемьевич родился в 1910 году в Харбине, где семья жила с начала столетия до 1931 года. В эти края предки семьи, переселенцы с Украины, попали из Хабаровской губернии. Отец работал в железнодорожных мастерских, обслуживавших КВЖД. После известных событий на границе Китая и СССР русские вернулись на Родину. Семья получила жилье в Москве (Кунцево). Отец, убежденный член партии, стал работать в Наркомате торговли, а Леонид стал студентом строительного института. В ноябре 1937 года отца и сына арестовали. Это типичная история русских харбинцев. Так Л.А.Пода попал в Норильск. Пройдя лагерь, не потерялся и стал одним из видных руководителей норильского строительства. Нелли пишет: «О событиях после 1937 года в нашей семье не говорили. Табу!» После реабилитации он уехал из Норильска и долгие годы работал руководителем строительной организации в Кисловодске.

В 1966 году я узнал, что группе строителей Норильска (11 человек) присвоена впервые в отечественном строительстве Ленинская премия — высочайшая награда по тем временам. Они были награждены за внедрение прогрессивных индустриальных методов при строительстве комбината и города. Подчеркиваю — строительство в экстремальных северных (и политических!) условиях, на вечной мерзлоте, практически в голой тундре, оторванной от путей сообщения. Все — с нуля, с Нулевого пикета.

Читаю в прессе знакомые фамилии: Л.И.Анисимов, М.А.Битадзе, Б.В.Ермилов, А.И.Зайдель, М.В.Ким, В.Н.Коляда, Н.Н.Лазарев, Д.М.Мурарьев, B.C.Непокойчицкий, Л.А.Ройтер, И.Я.Эпштейн. Некоторых из них я знал лично.

Это — выдающиеся специалисты, зодчие с большой буквы, и в то же время большинство из них — бывшие заключенные Норильлага. Еще один парадокс отечественной истории XX века.

…Была организована футбольная секция. Главным тренером стал знаменитый Андрей

Петрович Старостин, а его правой рукой — Станислав Николаевич Леута. Мы,

мальчишки, конечно, знали, что эти легендарные люди — игроки сборной СССР и

московского «Спартака», а ныне расконвоированные з/к. В небольшом справочнике

конца 30-х годов, переходившем из рук в руки, прочли, что А.П.Старостин был

капитаном сборной страны и был награжден редким тогда орденом «Знак Почета», как

и ряд других знаменитых футболистов. Мои друзья, записавшиеся в футбольную

секцию, уговорили меня бросить этот «аристократический» теннис и начать серьезно

заниматься футболом… Старостин и Леута были непререкаемыми авторитетами не

только для пацанов, но и для взрослых футболистов.

…Была организована футбольная секция. Главным тренером стал знаменитый Андрей

Петрович Старостин, а его правой рукой — Станислав Николаевич Леута. Мы,

мальчишки, конечно, знали, что эти легендарные люди — игроки сборной СССР и

московского «Спартака», а ныне расконвоированные з/к. В небольшом справочнике

конца 30-х годов, переходившем из рук в руки, прочли, что А.П.Старостин был

капитаном сборной страны и был награжден редким тогда орденом «Знак Почета», как

и ряд других знаменитых футболистов. Мои друзья, записавшиеся в футбольную

секцию, уговорили меня бросить этот «аристократический» теннис и начать серьезно

заниматься футболом… Старостин и Леута были непререкаемыми авторитетами не

только для пацанов, но и для взрослых футболистов.

Соревнования на стадионе были нешуточные, проходили очень живо, при большом стечении зрителей. Хорошо помню, что были команды энергетиков, металлургов, строителей, команда под названием ОЧО (оперативно-чекистский отдел) и еще ряд других. За команду энергетиков в воротах стоял з/к Валентин Буре — тоже легендарный человек, в прошлом вратарь сборной СССР по водному поло. Помню его с двумя мальчишками на руках: это были впоследствии знаменитые пловцы Алексей и Владимир. Фамилия Буре была известна многим еще по марке настенных часов.

Помню таких известных норильских футболистов, как О.Подколзин, з/к Цих (говорили, что он австриец), Лепин, Жаров, Лобов, Бузунов. Блистал, к нашей гордости, юный Юра Стеблянко…

Помню других известных спортсменов: з/к С.А.Рождественский, з/к Л.А.Пода, з/к Н.Н.Успен¬ский, з/к Б.Лидерман (волейбол), Балло (легкая атлетика).

Помню громадного тренера-эстонца, по имени Альфред (з/к), который занимался с борцами…

Помню организаторов спорта в Норильске Д.Муравьева, впоследствии начальника Горстроя, з/к Павла Павловича Тикстона, в прошлом одного из организаторов общества «Спартак». С ним и его супругой долгие годы дружила мама…

Помню, как в начале 50-х годов, когда начались новые репрессии, многих бывших з/к высылали из Норильска, А.П.Старостин и С.Н.Леута на время исчезли из вида, перестали свободно передвигаться по Норильску. Поговаривали, что Старостин и Леута тренируют венгерскую команду з/к на Кайеркане. Наверное, это байки, но то, что этих уникальных людей примерно таким образом сохранили руководители комбината — это факт.

Помню выезд норильской футбольной команды с участием з/к Старостина в Красноярск на краевые соревнования и срочное возвращение его в машине директора комбината в расположение пионерлагеря «Таежный» (80 километров от Красноярска по Енисею), так как в Красноярске по этому поводу возникли большие неприятности.

Однажды П.П.Тикстон и Л.А.Пода, многолетние друзья нашей семьи, пришли к нам в гости с А.П.Старостиным. Я, ученик 8-го класса, был поражен культурой, манерами и остроумием Андрея Петровича. Это был очень интересный человек, не сломленный тяжелейшими испытаниями.

После Норильска А.П.Старостин достойно представлял наш отечественный футбол на международных соревнованиях, будучи начальником сборной команды СССР.

В 1986 году, через 33 года, я вновь оказался в Норильске…

Я понимал, что окажусь в другом городе, резко увеличившем свои производственные мощности и границы…

О лагерях, жертвах и порядках того страшного времени почти не говорили. Это была какая-то давно уже не актуальная тема, каких-либо памятных знаков в советском городе-комбинате я не видел. Разговоры больше шли о высокой и более высокой зарплате, надбавках, выездах на материк для отдыха в Сочи, Подмосковье и за рубеж, перспективе отъезда и устройства на хорошую работу в ближайшем будущем. Это были в общем-то нормальные, но уже другие люди, без тяжелых комплексов и корней, воспитанные на иных ценностях. Я не критикую, просто констатирую…

Шмидтиха… В детстве, когда мы, ребята, старались исследовать любые доступные уголки нашего поселения, это было нежелательное, даже зловещее место для прогулок: здесь находилось городское кладбище, где хоронили и вольнонаемных, и заключенных. Иногда хоронили с музыкой, и она слышалась даже на улице. Часто слышались обычные для Норильска взрывы: таким образом в скалистом грунте устраивались могилы. Заключенных часто хоронили не в гробах, а просто завернутыми во что-то матерчатое.

После часового хождения вдоль и поперек по бетонной площадке базы вдруг понял, что кладбища-то не стало! Оно — под бетоном. Стало как-то не по себе, тем более что за несколько дней пребывания в Норильске я не увидел никаких признаков или знаков покаяния. Видимо, волна «Мемориала» до Норильска тогда еще не докатилась. Опять-таки это — мое личное восприятие: я ведь ни у кого не спрашивал, просто смотрел...

Вечером у меня была возможность оказаться наедине с Громченко, руководителем базы. Я спросил, знает ли он, что находится под бетонным покрытием территории его базы. Он ответил: «Да». Строил эту базу сам. Было такое указание. Когда бульдозеры выравнивали площадку, снаружи оказались те самые, кого здесь хоронили: в вечной мерзлоте их останки хорошо сохранились. Механизаторы прекратили работу. Они-то, живые люди, видели, что совершается что-то нехорошее. «Но ты же понимаешь, что на севере все решает рубль, подняли расценки и довольно быстро все было кончено», — завершил рассказ Громченко.

Эта дикость осталась самым тяжелым воспоминанием о Норильске. Я ведь видел в школьные годы, как сюда свозили людей для захоронения. Не знаю, сколько там их погребено, но думаю, что несколько сотен тысяч. Вот такая циничная, неведомая миру братская могила получилась.