Анатолий Львов: «Судьбы Буре, Баева, Лебединского, Перфилова — это одна миллионная доля норильской истории»

Анатолий Львович о себе:

«37 лет в Норильске. Приехал в 22 с половиной,

уехал накануне шестидесятилетия».

Признаюсь, давно уговаривала Анатолия Львовича Львова сесть за подробную

автобиографию, еще не разобранные архивы. Безуспешно! Он отвечал:«Не время… Нет

времени…» Второе — правда. За последние годы вышел большой труд А.Л. Львова «Завенягин» (недаром его называют завенягиноведом,

хотя после выхода этой книги он признался мне, что у

него еще осталась информация на полкниги — такой,

какая вышла). Он заканчивал очередную работу из

серии «Личность и время» «Пик Металловеда (Академик Бочвар)» вместе с другом и коллегой Тамарой

Александровой. К этому можно добавить немало

статей в норильских газетах «Заполярная правда»

и «Заполярный вестник». Нельзя не назвать и наше

издание «О времени, о Норильске, о себе…». В книгах второй, четвертой, пятой

опубликованы подготовленные Анатолием Львовичем секретное донесение «наверх» и

комментарий к нему об экспедиции П.С. Аллилуева на Таймыр в 1925–1926 годах. Они дают

нам представление о том, какие нешуточные дебаты

шли в ведомстве Ф.Э. Дзержинского перед отправкой

команды Аллилуева—Урванцева в Заполярье, какое

неоднозначное представление существовало тогда о

разведке недр на Таймыре. Анатолий Львович предложил нам свой материал из книги об А.П. Завенягине,

которая так и не вышла, о Б.И. Колесникове, чей стаж

директора комбината был 15 лет и на ком закончилась

история самого комбината, преобразованного в акционерное общество, — началась перестройка…

Признаюсь, давно уговаривала Анатолия Львовича Львова сесть за подробную

автобиографию, еще не разобранные архивы. Безуспешно! Он отвечал:«Не время… Нет

времени…» Второе — правда. За последние годы вышел большой труд А.Л. Львова «Завенягин» (недаром его называют завенягиноведом,

хотя после выхода этой книги он признался мне, что у

него еще осталась информация на полкниги — такой,

какая вышла). Он заканчивал очередную работу из

серии «Личность и время» «Пик Металловеда (Академик Бочвар)» вместе с другом и коллегой Тамарой

Александровой. К этому можно добавить немало

статей в норильских газетах «Заполярная правда»

и «Заполярный вестник». Нельзя не назвать и наше

издание «О времени, о Норильске, о себе…». В книгах второй, четвертой, пятой

опубликованы подготовленные Анатолием Львовичем секретное донесение «наверх» и

комментарий к нему об экспедиции П.С. Аллилуева на Таймыр в 1925–1926 годах. Они дают

нам представление о том, какие нешуточные дебаты

шли в ведомстве Ф.Э. Дзержинского перед отправкой

команды Аллилуева—Урванцева в Заполярье, какое

неоднозначное представление существовало тогда о

разведке недр на Таймыре. Анатолий Львович предложил нам свой материал из книги об А.П. Завенягине,

которая так и не вышла, о Б.И. Колесникове, чей стаж

директора комбината был 15 лет и на ком закончилась

история самого комбината, преобразованного в акционерное общество, — началась перестройка…А.Л. Львов прокомментировал дружеские шаржи Е.А. Климова, который «не слишком серьезно относился к себе по части изобразительного искусства… Другое дело — медицина и все, что ее касалось». А между тем во многих семейных архивах норильчан хранятся его акварели, портретные рисунки по случаю юбилеев, каких-то других событий, дружеские шаржи… Анатолий Львович рассказал об удивительной норильчанке Зое Ивановне Туманишвили, отметившей в феврале 2010 года 105 лет. Это она, первый председатель Норильского поссовета, отправилась в Москву на свой страх и риск в отпуск, но не отдыхать, а пробивать статус города — вот когда бы горсовет развернулся в полную силу… Зоя Ивановна чуть не стала крестной Норильска. Успешно прошла все московские инстанции, но в последнем, самом важном кабинете Л.З. Мехлис закричал на нее: «Мотаете государственные деньги!..» От неожиданности Зоя Ивановна потеряла сознание… Подробнее об этом в книгах четвертой и пятой нашего издания. Впрочем, об удивительных людях и историях норильской жизни можно прочитать в каждой книге…

В общем, понятно, что слова А.Л. Львова «Нет

времени писать о себе» — не отговорка. А еще Анатолий Львович отметил 70-летие. Сам он считает, что это

сугубо паспортный факт, ибо не настроен отдыхать…

В общем, понятно, что слова А.Л. Львова «Нет

времени писать о себе» — не отговорка. А еще Анатолий Львович отметил 70-летие. Сам он считает, что это

сугубо паспортный факт, ибо не настроен отдыхать…

Каково же было мое изумление, когда я получила из Всеволожска бандероль. Раскрываю ее и читаю:

«Письмо от А.Л. Львова Галине Ивановне Касабовой. Веселого тебе високосного! Ты поручила мне самому представить себя в очередной книге. Я попробовал, но из этой затеи ничего не получилось. И не только потому, что по-прежнему мало времени. Ведь ты имела в виду не просто биографические данные, читаемых писателей, предпочитаемое обеденное блюдо (кстати, плов), цвет (черный!)…

37 лет в Норильске. Приехал в 22 с половиной, уехал накануне шестидесятилетия. Если вычесть время отпусков и командировок, все равно останется лет тридцать (два полновесных «срока»). В первые годы от случая к случаю, а потом ежевечерне вел дневник. Накопились десятки заполненных ежегодников. Вряд ли хватит сил что-то из них сделать или хотя бы извлечь, но не жалею этих минут, украденных у сна. Память не сохранила бы и десятой части. Жаль другого: сколько там сюжетов, которые просились на газетную полосу, но никогда не имели на это ни шанса. Причем официальная цензура отличалась разве что глупостью, но не излишней въедливостью. Например, Н.С. Хрущев сообщил с трибуны (в Норвегии) проценты содержания металлов в талнахской руде. Естественно, речь напечатала «Правда». Но не норильские газеты. — Это закрытые цифры, придет инструкция — откроем. А первого моего «цензора», Николая Александровича, пожилого (но помоложе, чем я сегодня), умницу, интеллигента, помню и храню его образ; мы с ним вели очень доверительные беседы на скользкие темы, несмотря на его должность уполномоченного Агентства по охране государственных тайн в печати. Так вот… К официальной цензуре, включая местное отделение КГБ, у меня не так уж много претензий. Ну не подписывал Первый отдел комбината рукопись «Большого Норильска». Так ведь и промышленный отдел горкома партии предложил вычеркнуть мало-мальски ценную информацию. А директор издательства «Металлургия» требовал заменить цитату из Брежнева («Он уже умер!») на Андропова в предисловии за подписью первого секретаря крайкома П.С. Федирко. Зато Б.И. Колесников сам предложил: — Если надо будет, пойду в Госкомитет по печати отстаивать текст. Нам эта книжка нужна. Но неофициальная… Допустим, большой начальник, гений (почти без преувеличения) своего дела, у которого в мозгу укладывалось все пространство реконструируемого цеха, вплоть до закоулков, плюс еще не привезенное новое оборудование… Лобачевский! Я его узнал, когда он был восьмиклассником ШРМ № 2 (здание давно снесли во дворе будущего Норильскпроекта). И вот он уже стал великим, председательствует в госкомиссии на защите дипломных работ, созрел и хочет, чтобы я написал о нем, о его восхождении. Но с одним условием: без истории о том, как он попал в Норильск.

— Как?! Неужели вы считаете, что очерк угробит ваш авторитет? Наоборот!

Ни в какую. Никто не должен знать, что он был карманником. В 13 лет. В войну. И его судили. Отправили на Север.

— А ты напиши: «Окончил ФЗУ, комсомолец».

— Не напишу.

…В художественной вещи чем больше вранья, тем

занимательнее. В.П. Катаева я понимаю, когда он,

встретив еврейского пацана-сироту, назвал его Ваней

Солнцевым и написал повесть «Сын полка». Но, читая в «Известиях» красноярского

собкора, талантливого литератора, о молодом солдате, отслужившем в армии, по

комсомольской путевке приехавшем в Норильск, здесь выросшем в крупного

руководителя, понять автора я не мог. Он сохранил имя героя — Михаил

Степанович Кравец, но «подправил» ему биографию.

Не был Миша комсомольцем и даже дослужить в

армии ему не дали, отправив с фельдпочтой в дальний

гарнизон. По дороге он заночевал в незнакомой хате.

С пакетом ничего не случилось. Однако, добравшись до

цели и вручив документы, посыльный был арестован.

Вместо плана операции против «лесных братьев» он

принес на груди под гимнастеркой… старую газету.

Расстрел ему заменили норильским лагерем и сроком, а строительная профессия и

характер помогли встать на ноги. Бригадир — прораб-начальник участка — главный инженер Талнахрудшахтстроя — начальник стройуправления — начальник

управления строительства — замдиректора комбината. Через много лет после того

военного трибунала пришлось побывать на суде. Свидетелем по

делу негодяя-штабиста, который вручил солдатику

пакет и наказал беречь как зеницу ока.

…В художественной вещи чем больше вранья, тем

занимательнее. В.П. Катаева я понимаю, когда он,

встретив еврейского пацана-сироту, назвал его Ваней

Солнцевым и написал повесть «Сын полка». Но, читая в «Известиях» красноярского

собкора, талантливого литератора, о молодом солдате, отслужившем в армии, по

комсомольской путевке приехавшем в Норильск, здесь выросшем в крупного

руководителя, понять автора я не мог. Он сохранил имя героя — Михаил

Степанович Кравец, но «подправил» ему биографию.

Не был Миша комсомольцем и даже дослужить в

армии ему не дали, отправив с фельдпочтой в дальний

гарнизон. По дороге он заночевал в незнакомой хате.

С пакетом ничего не случилось. Однако, добравшись до

цели и вручив документы, посыльный был арестован.

Вместо плана операции против «лесных братьев» он

принес на груди под гимнастеркой… старую газету.

Расстрел ему заменили норильским лагерем и сроком, а строительная профессия и

характер помогли встать на ноги. Бригадир — прораб-начальник участка — главный инженер Талнахрудшахтстроя — начальник стройуправления — начальник

управления строительства — замдиректора комбината. Через много лет после того

военного трибунала пришлось побывать на суде. Свидетелем по

делу негодяя-штабиста, который вручил солдатику

пакет и наказал беречь как зеницу ока.

На строительстве ТЭЦ.

В центре — И.М. Перфилов, слева — А.А. Панюков

Рано ушел от нас Михаил Степанович, но заслужил улицу своего имени в Талнахе. Как и Леонид Иванович Анисимов, не сидевший (повезло) ни на Таймыре, ни на Колыме, вернувшийся из Магадана в Норильск, опять надолго… Любимый ученик академика Владимира Николаевича Образцова (отца народного артиста СССР, кукольника Сергея Владимировича) строил на Земле пятьдесят лет. Кравца и Анисимова помню, не заглядывая в дневники, как и еще сотню-другую судеб. Но и заглядывая, клянешь себя, когда встречаешь имена, за которыми не возникают ни черты лица, ни детали события…

Ясно: понадеялся на память, а по горячим следам не расшифровал, в связи с чем записал фамилию. Бывает наоборот, монолог есть, язык народный, красноречивый (или книжный — до интересности), а чье произведение — хоть убей. Безымянный автор. Зато — издавна собираю — ошибки, обмолвки, непонятки, примеры умничанья (определенно, глупец), доказательства невежества, как минимум, необразованности… Из последнего, считаю, разряда: только что назначенный зампред горисполкома отчетливо произносит «ла-бо-ла-то-рия»; другой руководитель характеризует подчиненного: «закусил удИла» (еще не хватало «удИлами»); известный радиоведущий о коллегах: «перемалывают кости» (надо — перемывают)…

Кто-то из читателей скажет: «Много на себя берет. Мало ли, в каких условиях рос человек!» Мало. Так можно оправдывать себя до старости. Конечно, все мы небезгрешны. Я просто старался извлекать уроки и по крайней мере не повторять ошибок, осознав их. Мои одноклассники, уже изучавшие дома английский, засмеялись, услышав из моих уст «кроссвород»: «Эх ты! Это же означает «через слово», то есть «крест-накрест». До сих пор помню этих моих учителей — Эрик и Юра. И благодарен каждому, кто подарил мне, как они когда-то, какое-то слово.

…Но я увлекся поучениями.

Обращаюсь к старым ежегодникам: они хранят не только ошибки, мои и чужие, но и тайны (чужие), секреты (самого разного калибра). Судя по некоторым страницам и сталкивая мнения, прихожу к выводу, что среди директоров комбината по-настоящему яркой личностью был… один (кроме Завенягина). Из всех первых секретарей горкома КПСС истинно благородным человеком был тоже один. Блестящих инженеров — десятки. Около десяти крупных экономистов. Столько же очень сильных медиков… Порядочных людей — множество. Непорядочных — примерно столько же. Эти мнения я не более чем разделяю, сугубо личные не решился бы объявить. Как и чужие, если они откровенно враждебные и обстоятельства тому способствовали. Допустим, война, эвакуация. Двое в одинаковом положении: возможно, придется взрывать цеха. Что важнее, чтобы предприятие не досталось врагу или остаться чистеньким: «А вдруг потом выяснится, что поторопились со взрывом, придется отвечать… не только партбилетом». Оба оказались в Норильске. Встречались на планерках и в ДИТРе. Не протягивали руки один другому. (Не написать же «друг другу».) Люди помоложе, тоже заслуженные, даже Герои. Здоровались! На дух не переносили… Жизнь развела за тысячи километров, страсти утихомирились, прошли годы. Оба в верхних эшелонах — в Норильске и далеко от него. Тот, что издалека, — летит в гости. Помощник норильчанина: «Его встречать?» — «Конечно. Но я об этом не знаю».

Другой начальник. Встречаемся в лифте. Я: «Ко мне приходила бывшая электросварщица с никелевого. Теряет зрение. Не может пробить себе энную сумму на операцию. Можно помочь?» Он: «Пусть обращается в суд! Если мне укажут, что это законно, — нет вопросов». (Голливудская улыбка. Уверен в своей правоте.) Официантка жалуется: «Как не стыдно! Уважаемый человек! Наменял полтинников и по одному оставляет после обеда…» — «На чай?» — «За обед! Видимо, так посчитал его себестоимость… Или что — ему все можно?»

…На первый раз тебе хватит такой подборки из дневников? А еще у меня собралось несколько сотен писем от знакомых и незнакомых, которые жаль выбрасывать. Что касается выбранных тобой материалов — не имею ничего против. Судьбы Буре, Баева, Лебединского, Перфилова — это одна миллионная доля норильской истории».

…Сколько раз я предлагала Анатолию Львовичу выпустить отдельную, только Львова, книгу с рассказами о времени, о Норильске, о себе — ему было все недосуг… И потому с горечью и большим сожалением приходится осознавать, что опубликованные в этой книге письмо и его материал о четверых незаурядных норильчанах трудной судьбы — это последнее, что он отдал для печати. 5 января 2010 года Анатолий Львович скончался. Болезнь погубила его за считанные месяцы…

На его столе остались дневники, рукописи, нужные бумаги. «Он начал работать над мемуарами», — сказала жена Галина Степановна, известная всем норильчанам как замечательный диктор Норильского телевидения.

Открываю последнюю книгу А.Л. Львова «Пик Металловеда (Академик Бочвар)» и в главе об авторах читаю за подписью президента МИСиСа Ю.С. Карабасова: «Если кто и заслужил право написать о судьбах северян, то это, безусловно, Анатолий Львов. Редактор, главный редактор Норильской студии телевидения, редактор (можно сказать, родитель) «Огней Талнаха», газеты, появившейся на свет вместе с рудником, поселком, потом городом Талнахом. В первый же год своего существования она была признана лучшей многотиражкой страны, и Львов стал одним из первых лауреатов премии Союза журналистов СССР. А.Л. Львов — лауреат ордена МИСиСа «За заслуги в науке о металлах».

Мое предложение остается в силе. Очень хочется надеяться, что в издании «О времени, о Норильске, о себе…» будет книга не многих, как всегда, авторов, а одного — Анатолия Львовича Львова.

Галина Касабова

* * *

Анатолий Львович Львов был (как трудно это произносить) настоящим журналистом, с его неподдельным интересом ко всему, что происходило за 69 параллелью. Передо мной стопа книг — от самых небольших, первых, из далеких 60-х, и весомых, прекрасно изданных, последних — 2007–2009 гг. Автор их — Анатолий Львов. Все они — об истории, жизни города Норильска и его людей — от простых рабочих до людей государственных, как говорят, первых лиц. В Норильске он прожил почти всю свою жизнь и знал о нем буквально все. Вы хотите получить информацию о городе? Загляните в книги А. Львова. Он очень любил свой «снежный город», хотя приехал сюда из жаркого Ташкента.

Открытие Талнаха. И вот уже Львов не на Норильском телевидении, а редактор самой северной газеты «Огни Талнаха». Именно на Талнахе в 60-х «творилась» настоящая жизнь — с ее буднями, радостями по поводу бесчисленных пусков, с ее романтикой, за которой он и приехал сюда, в заполярный Норильск. Вместе нам довелось поработать немного, но дружба связала на всю жизнь. Он первый дал мне характеристику в Союз журналистов, критиковал, обижался и радовался моим успехам и рождению моих детей, любил сопоставлять, сравнивать, проводить аналогии.

Сидим как-то на отдыхе, и вдруг Толя говорит: «А вы знаете, что сегодня прожито 2/3 столетия, осталась 1/3?» Ну кому бы пришло в голову?

Его информацию об этом напечатал, кажется, французский «Пари-матч», отметив, что А. Львов оказался единственным в мире, кто обратил на событие внимание.

Анатолий Львов и Наталья Дроздова.

Норильск, ноябрь 1978 г.

Его скрупулезность была абсолютной. Касалось ли это редакторской правки, уточнения деталей, он, словно нитку с катушки, разматывал историю того или иного события, жизни своего героя, извлекая все новые подробности и факты.

Круг его общения был настолько велик, что перечень просто имен составил бы книгу. Последние семь лет он посвятил двум знаковым фигурам — А.П. Завенягину и А.А. Бочвару. Книги вышли в серии «Личность и время». А. Львов как бы и сам встал в этот ряд. Он не совершал открытий, не заявлял о себе в науке, но он был Журналистом с большой буквы. Сегодня такие — большая редкость. В книге об А.П. Завенягине он приводит слова писателя Бориса Васильева:

«Историю нашего столетия выстроил Человек. Со всеми трагедиями, победами, поражениями, войнами, революциями, голодовками, несправедливостями и парадоксами. Он выступал под разными именами, но всегда оставался Человеком — великим или ничтожным, добрым или злым, милосердным или жестоким, умным или не очень. И грядущее поколение будет нас рассматривать через деяния этого Человека...»

И, словно перекликаясь с писателем, А. Львов в книжечке «Норильск. От А до Я» дает характеристику норильчанам: «Морозоустойчивое, ветронепродуваемое племя энтузиастов, в состав которого входят почетные металлурги, горняки и железнодорожники, заслуженные строители, изобретатели и рационализаторы, заслуженные врачи и учителя, заслуженные мастера спорта и тренеры, полный кавалер ордена Славы и народный артист, доктора технических и биологических наук, заслуженный работник культуры, члены Союза художников и кинематографистов...»

В этом перечне — люди, которых А.Львов не просто знал, он о них писал. И сам он тоже из этого племени энтузиастов. Анатолий Львов. Личность. Журналист. Норильчанин. Навсегда.

Член СЖ России

Наталья Дроздова

(норильчанка с 1963 по 1972 г.)

Супруги Людмила и Валерий Буре. Это фрагмент стены в квартире

Людмилы Ермовны (фотография В. Чанчикова)

Мы стояли в вестибюле станции метро, прислонившись к колонне. Я — прислонившись, она, пожалуй, нет — легкая, стройная, без видимых признаков усталости. Мы уже выходили на морозец, ходили по заснеженному бульвару, пытались беседовать на скамейке, но было все же прохладно, да и прохожие поглядывали с некоторым недоумением — мол, ну и место для разговоров выбрали…

Поглядывают, а не узнают. Кого должны узнавать? Не меня же! И не должны — это мне кажется, что должны. Во всяком случае, стоило спутнице моей сказать одно-единственное слово, люди тут же стали бы оборачиваться, улыбаться ей, а то и выстроились бы в очередь за автографом.

Вот я ее узнал сразу, хотя раньше никогда не видел. Правда, она предупредила, что будет в норковой шубке и выйдет из предпоследнего вагона. Но шубка, согласитесь, могла появиться не одна, да и ожидал я увидеть женщину постарше, а сомнений не было. Она! Признаюсь, я даже приобнял ее, что вряд ли полагается при первой встрече, но тут был случай особый.

Связывал нас, представьте себе, Город. Именно такой, с большой буквы, потому что он главный в нашей жизни, в ее и моей. И я (может, не все это поймут) с первого взгляда ощутил ее родным человеком. Полагаю, что и она почувствовала нечто схожее.

На этом я заканчиваю вступление. Но, разрешите уж, позволю себе еще какое-то время не называть героиню. Впрочем, ничто не мешает мне произнести ее имя: Людмила. А ждут читателя не совсем ожидаемые подробности. Ну, допустим… В каком возрасте вы представили себе мою спутницу-собеседницу? Верно, смотря, на сколько она выглядит…

Очень молодо. На шестьдесят. То есть на свидание (согласилась не сразу) я приглашал бабушку и хорошо это знал. А теперь услышал, что еще чуть-чуть — и ее нарекли бы Митрадорой (от греческих слов, означающих мать и дар). Во всяком случае, так полагалось, исходя из времени появления на свет и староверческих требований. Но, оказывается, для девочек и старая вера допускает на этот счет отклонения, некоторую свободу выбора: не нравится по какой-то причине имя — поищите рекомендуемые в соседние дни. Так Людмила не стала Митрадорой.

Для мальчиков никаких альтернатив не позволялось. Родился в день Ерма — Ермом тебе и жить. Так и прожил Людмилин отец (думаете, Ерм — в честь Ермака? Нет, Ермак — от Ермолая. Копайте глубже: Ерм — из античной мифологии, от самого Гермеса. Специально заглядывал в умный словарь).

Людмила Ермовна Буре. Москва, 2008 г.

Вот теперь разрешите представить: Людмила Ермовна Попова. Родилась в тайге, совсем молоденькой оказалась в тундре, далеко за Северным полярным кругом… Нет-нет, не то, что вы подумали. Просто, по слухам, там, почти в устье великой реки — сто верст в сторону, — жизнь была сытнее, чем в истоках и среднем течении: секретно строились заводы. Без спецпропусков не проехать, везде ВОХРа (военизированная охрана). Конечно, лагеря — основная рабочая сила и т.д. Неприятных моментов хватает (те же колонны заключенных, почти в любую погоду ведомых к стройплощадкам и работающим цехам, тот же климат, те же три месяца без солнца на небе).

Но только издалека и по неточным пересказам чужих судеб может показаться, что в подобных местах жизнь окрашена только в темные тона, а на сердце постоянная тяжесть и в душе мрак хуже полярной ночи. Вы бы убедились, начни я перечислять ныне известных выпускников тамошней средней школы (попадание в вузы было почти гарантированным, закон имел в виду такую льготу для коренных тундровиков из семей оленеводов и охотников, да им чаще всего было не до институтов). Добротно, а то и талантливо играла местная труппа, великолепен был уютный театр, построенный из привозного леса. Этакий терем со сценой, ложами и резьбой по дереву где надо и где не надо (бесплатные руки мастеров, заинтересованных в улучшенном питании).

Я хочу сказать, что жизнь поселка, практически закрытого города, из тех, которые долго не попадали на карты, внешне была мало связана с жизнью лагерных поселений, окружавших, так сказать, вольное пространство и лепившихся к предприятиям. Обе жизни шли вроде бы и неподалеку одна от другой, совсем рядом, но на параллельных курсах, очень редко соприкасаясь. Ну да, если кто-то бежал, по городскому радио об этом сообщалось: будьте осторожны, преступник опасен, приметы… Но даже лагерную многотиражку выносить из зоны запрещалось, тем более расспрашивать о лагерных новостях или быте соседа по цеху (вольнонаемные и невольники нередко работали вместе).

Нет правил без исключений. А то, о чем я хочу сказать, даже не исключение, хотя и правило, точнее, традиция. Такая, видимо, существовала только в самых отдаленных точках ГУЛАГа, где не столь частыми случались проверки и более, чем всюду, неподконтрольными и могущественными были полковники и генералы МВД. Дело вот в чем. Полковники и генералы не хотели себя ущемлять даже в малом. И, услышав (а докладывали быстро), что в каком-то лагере обнаружился — вскоре после размещения очередного этапа — новый талант, художественный или спортивный, по части шитья папах, изготовления дамской модельной обуви или… (тут можете проставить любое искусство, вплоть до кулинарного и парикмахерского), они приказывали его привлечь, в смысле приблизить.

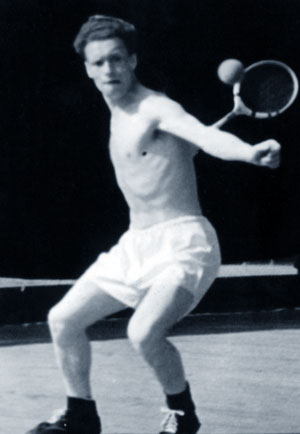

Валерий Буре. Норильск,

предположительно 1953–1955 гг.

Так оказывались на вольной половине лучшие из лучших, которые, скажем, выступали уже не только в соседнем лаготделении или в дальнем, в таком же, как собственный, лагере, но и перед очами высшего начальства. Рядом с вольнонаемными. А то и получали разрешение на расконвоирование — шутка ли, передвигаться самостоятельно, ходить без охраны, иногда даже в гости или на службу в городской театр, о чем еще недавно нельзя было и мечтать, если тебе черт знает сколько (могут ведь и добавить!) до конца срока. Предел же мечтаний — с высочайшего соизволения не возвращаться в барак, пусть даже спецбарак, итээровский (инженеров и техников, руководителей производства), а ночевать в собственном углу при театре, лаборатории или спортзале. Вне зоны.

Вот я худо-бедно нарисовал фон документального романа, в котором герои однажды в солнечный день знакомятся, понимают — одновременно, — идут на любые запреты, преодолевают невероятной высоты барьеры, становятся мужем и женой… Сегодня даже страшно подумать, к каким бедам и бедствиям могла привести эта любовь, чем они рисковали. Он — жизнью, она за связь с заключенным — длительным лагерным сроком.

С другой стороны, хотел бы посмотреть на человека, который не пошел бы на маленькое должностное преступление и не позволил бы им соединить судьбы.Тоже риск! И достаточно серьезный, когда речь идет о любимцах цехового города. Нашелся бы не один желающий привести в исполнение… За справедливость.

…Мне было бы неловко подробно знакомить читателя с конкретной историей красивой и страстной любви Людмилы и Валерия, вольнонаемной и заключенного. Очень разных, с несравнимым жизненным опытом, но очень похожих людей. Безоглядных. Искренних до дна. Талантливых беспредельно. Я таких не знал. С Ним знаком по рассказам друзей и врагов и по документам. Подарком судьбы стала для меня встреча с Ней. Не потому даже, что кое-что уточнил. О Нем не расспрашивал. Тут другое, куда важнее: я ее увидел (она не поверит) совсем юной — по духу в ее семьдесят пять.

…Тогда ей было двадцать, а ему за тридцать. Она пела так, что все невольно открывали рот, — это одно из свидетельств лагерного музыканта, в прошлом шахтера, присланное мне через десятилетия после тех концертов. Другие говорят: нет, сильным ее лирическое сопрано назвать нельзя, хотя голос, безусловно…

Но еще больше — душа, глаза, свет, радость. Это посреди лагерей. Чего уж тут удивляться тому, что в залах не хватало мест! Добавьте репертуар: новые песни о главном в 41-м, 42-м, 43-м… О любви, о встречах после войны. Услышанные в наушниках шлягеры из фильмов, снятых в Алма-Ате и еще не привезенных, были переложены для зэк-оркестра. Надо ли напоминать (молодым), что до ТВ на Крайнем Севере было еще очень далеко, а значит, слава и популярность Людмилы (Людочки!) в нашем закрытом городе превосходила и будущее поклонение перед теледикторами.

Теперь вы представляете, кому были отданы сердца мужского населения, часть которого тем не менее роптало по поводу безрассудного поступка — столь опрометчивого замужества. Хотя, конечно, мужик он видный, но… террорист!

«Террористов» (статьи 16 и 58, п. 8) среди 46 тысяч зэков 1945 года было достаточно — для разговоров. Кто-то подслушал шутку офицера из управления лагеря, сказанную по ходу спектакля, в котором некто неудачно стрелял: «Неправильно распределили роли. Никаноров бы не промахнулся». Великий актер Константин Никаноров (Георгий Жженов мог бы подтвердить) тоже отбывал наказание за якобы терроризм.

Валерий в свои 24 года был обвинен в том же: хотел убить самого важного вождя. К 27 годам, судя по дате, 16 августа 1939 года, скорее всего из Соловков был доставлен по Северному морскому пути в наш населенный пункт, только-только объявленный рабочим поселком. Через год он уже был отмечен в приказе по лагерю как активный участник художественной самодеятельности — за чтецкие способности и конферанс.

Оставляю пока в стороне его производственные показатели, но общее место, что в искусстве мелочей не бывает, особенно в искусстве выживания. А Валерия сцена тянула всегда. После семилетки он даже поступил в театральную школу. Пришлось бросить. Родился он в семье банковского служащего, надо полагать, человека обеспеченного (да и мама зарабатывала в шляпной мастерской), но это год 1912, еще перед войной. НЭП, скончавшись, заставил сына искать надежный источник существования, а не учиться на актера.

Лагерь, наоборот, заставил обратиться к заложенному природой и «раскрутиться» как можно быстрее, чтобы не пропасть навсегда. Да и тянуло на сцену понастоящему, безо всяких задних мыслей. Талант развивался. «Читал, как Яхонтов. И Маяковского, и Пушкина — прекрасно. Естественно, без крика, слово чувствовал, юмор чувствовал, органичен, культурен… А двигался! Находка!» — так говорил великий Михаил Годенко, вольнонаемный танцовщик, потом балетмейстер, но под этими словами подписался бы любой режиссер.

Людмила и Валерий не могли не встретиться…

Когда параллельно городскому организовали театр КВО (не Киевский, понятно, военный округ, а культурно-воспитальный отдел), среди первых пригласили… Не тот глагол. Назначили? Приказали? Короче, уговаривать Валерия не пришлось. Думаю, был рад повороту дела — без сожаления расстался со всем, что отвлекало от искусства.

Вот передо мной старая афиша — замечательный экспонат к 150-летию со дня рождения А.С. Пушкина: «Бахчисарайский фонтан». Действующие лица — из-вестные исполнители, но не настолько. Впрочем, либреттист Михаил Дорошин, автор первой поэмы о Павлике Морозове (посадили не за нее, а за компанию с группой сталинградских литераторов).

Но я не отвлекаюсь. Меня сейчас больше интересует роль ведущего. «Ведущий — Валерий Буре».

Слышу голоса читателей:

— А не имеет ли какого-то отношения?..

— Самое прямое!

— Который…

— Внук!

— А Людмила Ермовна?..

— Бабушка.

— А Валерий, брат Павла?..

— В честь деда.

— Что же вы сразу не сказали!

Потому и не сказал: не хотел, чтобы деда братьев Буре, а он ушел в мир иной в 1974-м, помянули только как деда. Все меньше тех, кто его помнит, еще меньше знающих о том, как сложилась его судьба. Боюсь, что и внуки не слишком хорошо представляют, какой яркой личностью был Валерий Владимирович Буре.

Что ж, посвящаю им этот очерк.

Актерская профессия, а о ней можно говорить с полным основанием, ибо некоторые годы лагерного заключения Буре был постоянно приписан к театральной труппе и получал деньги за актерский труд, была для него одной из… Помните, как он бросил театральную школу и с головой ушел… верно, в спорт. «Имея большие способности, — позже писал в автобиографии, — становлюсь мастером спорта».

Начинал он с плавания. В 16 лет стал учить других держаться на воде, осваивать стиль. Сам выступал с постоянным успехом, на работе проявлял себя не просто дисциплинированным, серьезным юношей, но и творческим человеком. Мне уже трудно говорить о том, сколько времени Валерий проводил в воде, а сколько в кабинете, но ясно, что кабинет у него поя вился. Организаторская жилка была замечена, и через два года инструктор по плаванию Московского городского совета профсоюзов стал подниматься по административной лестнице: начальник школы пловцов-мастеров, заместитель директора бассейна областного совета профсоюзов.

Не исключаю, что ему помогали не засиживаться в кабинетах. Еще семнадцатилетним Валерий появился в воротах сборной Москвы по ватерполо. Осенью 1932 года команда неплохо себя проявила в поездке по Германии (Берлин, Лейпциг, Халле, Кенигсберг). Вот она, полагаю, тема на будущих допросах, тем более что позже Буре побывал уже в качестве вратаря сборной СССР и в скандинавских столицах. Легко предположить, какая слава его ждала, если бы не арест 14 октября 1936 года и не приговор 17 мая 1937-го: десять лет плюс четыре года лишения избирательных прав.

Когда Валерия освободят от охраны (задолго до окончания лагерного срока — как любимца публики), он станет очень быстро кумиром болельщиков. У меня нет сведений, что он научился гонять мяч или шайбу по льду озера под руководством американского негра. (Не поверите, но последнее — это факт.) Точно, что Буре быстро прогрессировал на теннисных кортах (тут отличались эстонцы), не говоря уж о роли голкипера — звезды лагерного футбола.

Когда в Норильске старшим тренером местного «Динамо» оказался не кто иной, как Андрей Петрович Старостин (и надолго, читайте его книги), ему сразу подсказали кандидата на место в воротах. Это 1945 год — год рождения Алексея Буре, старшего сына. Через пять лет Людмила родит второго. Владимир, будущий отец Павла и Валерия, станет главным человеком в квартире 51 по Севастопольской, 11, во все еще закрытом Норильске.

Футбольная команда Норильска. В первом ряду второй слева —

Валерий Буре (копия старой фотографии В. Чанчикова)

Бассейн откроется там в 1959 году. Директором пригласят из Москвы пловца-марафонца Искандера Газизовича Файзуллина. Семья Буре к тому времени станет московской, Алексей и Владимир будут стремительно набирать скорость передвижения на водных дорожках в столице под тренерским оком отца. За успехи младшего отцу присвоили звание заслуженного тренера СССР. Ушел отец — тренером Владимира стал старший брат. Как не добавить, что среди отцов — основателей синхронного плавания также не следует забывать Валерия Владимировича Буре.

И опять вернемся в молодость Валерия Буре-старшего. Поводов хватает, но мы воспользуемся очень примечательной справкой из личного дела. «Военный трибунал МВО. (Тут уж никакой не воспитательный отдел, а самый настоящий столичный военный округ. — А.Л.) 9 июня 1956 год (позади XX съезд), г. Москва, Арбат, 37. Из материалов уголовного дела в отношении Буре В.В., 1912 г.р., прекращенного за отсутствием состава преступления, известно… работал в должности старшего тренера по водному поло ДСО «Медик»… на предмет получения зарплаты по работе, исполняемой…до ареста».

Валерий Буре в молодости

Врио председателя трибунала полковник юстиции Ф. Титов знал то, что большинство читателей прочтут впервые. Наш герой был не только артистом и спортсменом. То ли чувствовал, что для полноты ощущения жизни ему тренерского дела не хватит, то ли задумывался о будущем, но в условиях еще полного благополучия, в 1934 году, он поступил в мединститут, в Первый московский. За второй курс экзамены еще не сдавал, что-то помешало вовремя выучить тысячу анатомических терминов, но даже три семестра сыграли — да что там сыграли! — возможно, спасли жизнь.

Проявить свои актерские или спортивные возможности можно было, только выбравшись из котлована. Обращение на этот счет к вохровцу или даже к прорабу («Я еще не то умею, я способный!») могло не найти поддержки и не закончиться ухмылкой. На общестроительных работах — псевдоним котлована — Буре заметил и своей властью немедленно освободил от них медик Сухоруков. (Его давно нет, в памяти болельщиков тоже, потому что плохо закончил — в прямой связи с наркотиками. А личность была колоритная: спортивный врач, победитель европейских состязаний по прыжкам в воду, судья международной категории. Встреча с ним в Норильске стала для Буре спасительной в период лагерной акклиматизации.)

Николай Николаевич Сухоруков, назвавший себя отоларингологом без достаточных оснований, что быстро заметили коллеги, но не лагерное начальство, был расконвоирован одним из первых. Его слова оказалось достаточно, чтобы студента-медика оформили на работу в качестве фельдшера. Легко предположить, что избавлять посетителей кабинета от серных пробок в ушах и закапывать в ноздри что бы то ни было не представляло особой сложности. Фельдшер особенно проявил себя перед открытием новой больницы: он расписал красками стены — в соавторстве со своим непосредственным шефом и терапевтом Баевым из соседнего кабинета. (Александр Александрович — будущий член президиума Академии наук СССР, основатель генной инженерии в нашей стране и т.д. Вспоминая Валерия Буре как коллегу, он говорил мне: «Мы, медики, были в Норильске людьми привилегированными».)

Как надо было любить сцену, чтобы отказаться от тихого и почти безбедного существования под флагом Красного Креста! Буре не мог не уйти…

Как надо было любить жену и детей, чтобы уйти со сцены!.. Ушел, потому что считал: не имеет права обрекать на полуголодное существование семью. Искусство требует жертв, но не таких же…

«На тех условиях, которые имею сейчас, жить не могу», — написал он в заявлении самому начальнику комбината в мае 1946 года. Числиться заключенным ему еще оставалось семь месяцев, и вообще такие афронты не были приняты, но Буре знал, как относится к нему инженер-полковник Зверев. Так он стал начальником группы технического снабжения отдела главного энергетика. Начальником, не удивляйтесь. Зэки, в Норильске это случалось, руководили и стройками, и цехами. У них никто не спрашивал дипломов, верили на слово. Через несколько дней все тайное становилось явным: инженер или нет, авторитетен или нет, поведет за собой коллектив или спасует перед толпой… (С врачами сложнее. Одного гинеколога вывели на чистую воду через три года. Никому не навредил!)

Буре стал маленьким начальником. Природной сметки, общительности (про вспыльчивость, неуравновешенность здесь опускаю), тысячи знакомств во всех комбинатских службах должно было хватить на долгие годы вполне обеспеченной жизни и на спортивные увлечения, особенно при таком болельщике, как Владимир Степанович Зверев, который останавливал совещания объявлением: «Через десять минут обогатители играют с энергетиками…» Это была команда, куда двигаться всей управленческой кавалькаде.

Думаете, Буре удержал себя на месте снабженца? Уже не думаете? И все же, согласитесь, трудно ожидать от актера, спортсмена и фельдшера, чтобы он стремился в цех, на производство, чтобы он стал к сорока годам бригадиром на электролизе меди, а к сорока пяти — уважаемым мастером матричного передела гидрометаллургического цеха и заслуженным рационализатором… Да, он выбрался собственными усилиями из финансовой ямы. Цель подогревала устремления, семью уже отправил на материк, в Новый Афон, на солнце, на фрукты, в 1955 году. Cам попрощался с Норильском в 1957-м. Вот когда он снова бросился в воду с новой жаждой, — думается, доказать друзьям и врагам, что его не сломали, что он еще на многое способен, хоть и почти пенсионер (по северным меркам).

Ему удалось немало. Оба сына продолжили его дело. Младший, Владимир, стал звездой — и надолго, двадцать лет в сборной СССР: в восемнадцать лет — чемпион страны, в двадцать два — призер Олимпийских игр, первый среди наших спринтеров, в двадцать пять — рекордсмен Европы, вице-чемпион мира, даже в двадцать восемь — второй в стране. Уникальный спортсмен хотя бы потому, что побеждал и на стометровке, и на дистанции в пятнадцать раз длиннее.

Кстати будет упомянуть рядом с Владимиром Буре его дважды земляка — норильчанина и москвича, старшего товарища по сборной страны, который почти постоянно опережал Володю на двухсотметровке. Это Леонид Ильичев, еще один ученик Валерия Буре, многократный чемпион СССР и Европы.

Валерий Буре тренирует сына Владимира

Половина лучшей европейской команды в эстафете 4×100 метров вольным стилем родилась в Норильске и была подготовлена еще недавно мастером из цеха электролиза меди.

Олимпиада 1972 года — последняя в жизни Валерия Владимировича. Сын — третий среди спортсменов мира — выиграл серебро в составе эстафетной команды 4×100 и еще одну бронзовую медаль (4×200). Отца уже пятнадцать лет не было на этом свете, когда — гласность пришла — заслуженный мастер спорта Владимир Буре признался в газете, что спортсмен у нас остается бесправным существом, игрушкой в руках чиновников, и рассказал на собственном примере, это был 1989 год, как в 1979-м его отлучали от сборной, нарушив накануне Московской олимпиады элементарные принципы спортивного отбора: мол, ты стар и вообще неправильно плывешь. «Я сдался. Честно скажу, не хватило сил бороться за справедливость».

То давнее интервью заканчивалось так: «Двое моих сыновей занимаются хоккеем. Старший уже входит в основной состав ЦСКА, выступал за различные сборные. Мне, отцу, хочется, чтобы ребята нашли в спорте радость самовыражения…»

Прошло еще десять лет. Когда видишь на льду Павла Буре, да и Валерия, пусть не столь яркую, но все же заметную звездочку, перед глазами возникает витрина на Невском проспекте: «Павел Буре». Магазин времени, проще говоря, часов, вернувшийся в родной город благодаря стараниям и мысли потомка и тезки, Мастера. В Пашиных жилах течет та самая кровь — от дедов, прославившихся филигранным мастерством и талантом. Впрочем, утверждение не очевидное, можно автора и обвинить в обыкновенной игре словами: не исключено, что от чудодея-часовщика в правнуках мало что сохранилось. Да и починят ли хронометр своими руками? Такое скорее всего и в голову не придет.

Другое дело — прямая линия от деда Валерия. Вот они, гены, вот он, сгусток энергии, взрыв, именуемый стартовой скоростью, позволяющий за секунду-полторы пролететь полплощадки и оказаться там, где тебя никак не ждали. За ту же секунду, проявив цирковую ловкость, дьявольскую хитрость, бильярдную точность и еще мало ли чего — от почти невероятной координации и устойчивости на гладком льду до умения вмиг оценить расстановку своих и чужих — с выгодами и недостатками местоположения, а также личных качеств каждого…

И это в условиях растущего противостояния, охоты на тебя… Впрочем, кажется, чем дальше, тем больше костоломы тушуются, когда перед ними Буре: прославиться легко, но мир не простит неджентльменского отношения к искуснику, дарящему радость. (Принимаю желаемое за правду.)

Мы знаем Павла с детства — с его детства. И прекрасно понимаем, что человек сам делает себя. Но в чем-то ему везет или не везет с самого начала. Паша еще не осознал себя в этом мире, бабушка Люда состригала его первые ноготки, а этим ножкам уже стоило застраховаться, как полотнам Гойи.

Но вот он вырос. Вот-вот достигнет возраста, в котором его отец покинул не по своей воле дорожку для скоростного плавания. Павлу не грозит чье-то вмешательство в собственную судьбу. Он свободен и независим. Его непохожести ни на кого аплодируют. Он может позволить себе пятимесячную забастовку и добиться своего, но, к сожалению, в Америке. Однако не по привычке ли мы «жалеем» о чьем-то успехе? Спасибо Кафельникову: услышав его прозвище «Калашников», добреют лица людей даже с автоматами в руках. Спасибо Буре-внуку: благодаря ему слова «русская ракета» стали произносить нежно, с восторгом и юмором.

Буре-дед был бы доволен внуками. Валерий Владимирович Буре покоится на Востряковском кладбище Москвы. Хорошо, что он выбрался из котлована осенью 1939-го и его не расстреляли. А то бы прервалась династия: не появились бы на свет ни Леша, ни Володя, ни внуки, ни американские правнучки, дочери Валерия-младшего.

Слева — врач А.А. Баев, в центре — Елена Воронцова (родилась

в Норильске в 1932 году), справа — ее отец А.Е. Воронцов. 1943 г.

(фотография В.Н. Лебединского)

Мой собеседник мог и не стать норильчанином. Еще проще было не дожить до повсеместного распространения термина, обозначающего «совокупность генов», хотя в научный обо рот термин «геном» ввели ровно 70 лет назад. Александру Баеву было шестнадцать, и законы наследственности его не интересовали.

Давно хотел встретиться с Александром Александровичем. Двадцать с лишним лет назад узнал о его «норильском» происхождении от А.Е. Воронцова, норильчанина с 1930-го, главного инженера Норильскстроя с 1935 года (это он справа с дочкой Леной на фотографии, сделанной В.Н. Лебединским в 1943 году, рядом с доктором Баевым; напротив бывшего управления комбината видна ограда стадиона, на месте которого вырос цех металлоконструкций).

Я не раз пытался застать бывшего норильского доктора в Москве — бесполезно: то в Пущине, то в Женеве. А если даже на месте, то на заседании президиума академии, или на заседании ученого совета, или на защите диссертации, или на приеме иностранцев…

Я-то, безусловно, не отличился настойчивостью, не был достаточно предприимчив. Могу объяснить почему. Впрочем, загляните в Большую Советскую Энциклопедию, и вы убедитесь: не довелось Баеву работать в Норильске, не говоря уж о Со ловецком лагере особого назначения. В Казани — да, что было, то было: окончил мединститут, там же — на кафедре биохимии… А потом переехал в столицу, где и не прерывал трудов праведных в Институте биохимии им. А.Н. Баха АН СССР ровно четверть века (1935–1959 гг.).

Не о том речь, что врет БСЭ напропалую (том 2-й вышел в 1970 году, и Норильлагу до возникновения из небытия оставалось долгих 17 лет). Речь — о другом: пойдет ли на беседу о столь горьких годах академик, чье прошлое «укрыто» умниками, считающими, что огласка повредит репутации. (Может быть, их репутации? Каким-то боком замарались лично, семейно, еще как-то?) Так или иначе, но я возобновил свои попытки встретиться с Баевым, только прочитав об изменении его статуса: член президиума АН СССР, академик — секретарь Отделения биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений, ушел в советники…

Тут легко было представить себе старичка в шезлонге, подстриженный газон дачи, еще какие-то соответствующие де тали. Иногда, очень редко, прибывают какие-то люди, которым старичок дает советы, а люди стоя записывают про то, как сделать активные соединения еще более активными, и на другие темы…

Простит ли меня Александр Александрович, которому банальность в мышлении совершенно чужда, за эту картинку?

Каждое утро академик, безукоризненно одетый и выбритый, сидит за рабочим столом в кабинете на четвертом этаже здания Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, что на улице Вавилова. Вавилова, полагаю, не того, который умер в Саратовской тюрьме, а жаль. Еще и потому, что Николай Иванович был куда ближе к молекулярной биологии, нежели Сергей Иванович…

А Владимир Александрович Энгельгардт для Баева не просто имя и не только ученый, а живой человек, учитель, старший друг… Пора, однако, перейти к блокнот ной записи, слегка упорядочив ее в соответствии с ходом времени (а не беседы).

— Я родился в 1904 году, 10 января, в городе Чите, а детство прошло в Казани и в деревне на Волге, верст восемьдесят выше Казани. Старая Волга, затон, хвойные леса, песок… «Корабельную рощу» Шишкина помните? Это и есть об разы моего сознательного детства. Отец — адвокат, брат стал физиком, жив, сестра, бухгалтер, умерла.

После окончания медицинского факультета Казанского университета год работал в клинике профессора Горяева и три — в деревне, в 120 километрах от Казани. Там, в городе Буинске, был диспансер РОККа, Российского общества Красного Креста, где я заведовал туботделением, одним из трех… До революции, да и после нее, в этих местах приходилось бороться с массовыми социальными заболеваниями — бытовым сифилисом, трахомой, туберкулезом. Подвержены им были и русские, и татары, но наиболее пораженными среди этнических групп считались, и не без основания, чуваши. Тут дело в какой-то степени в традициях: у татар никогда не позволялось входить в жилище в грязной обуви, сказывались, видимо, и ритуальные омовения…

Из Красного Креста перешел на кафедру биохимии, в аспирантуру, но с медициной расстался не сразу. После «года великого перелома» есть было нечего, и приходилось думать о хлебе насущном. Кумысолечебница на Каме, напротив Набережных Челнов, не дала пропасть — одно лето провел там даже в качестве главврача… Ну а после аспирантуры, в 1932 году, у профессора Энгельгардта начал работать на той же кафедре ассистентом. В декабре 1934-го переехал в Москву, в энгельгардтовскую лабораторию биохимии животной клетки, в академический институт.

Меня тогда занимало (в плане научных интересов), если не вдаваться в детали, клеточное дыхание. Биохимику я бы сказал так: вопросы превращения АТФ в клетке в связи с процессами дыхания. Руководил работой Энгельгардт, я продолжал его тему. По существу, в 1936 году уже в институте биохимии была готова кандидатская диссертация. У директора — основателя нашего института приближался юбилей: Алексею Николаевичу Баху, академику и, между прочим, народовольцу, революционеру, эмигранту до 1917 года, в марте 1937-го исполнилось восемьдесят лет. Так как я стал ученым секретарем института, юбилей заставил на время отложить все остальные дела. Как оказалось, надолго…

Путь в Норильск начался в ночь на 1 мая в Москве. Арестованного отправили в дорогую его сердцу Казань, а там «выяснилось», что он террорист со стажем — с 1930 года.

Мне, конечно, повезло, потому что в Казань после ареста я попал к шапочному разбору. Роли руководителей «нашей» террористической организации распределили, слава богу, без моего участия. А если бы мне досталось по их сценарию не что более существенное?.. Дальше — Лефортово. По декабрьскому закону 1934 года, как я теперь вычитал, на семерых расстрелянных приходился один оставшийся в живых.

Это я и есть. Третья ступень — Соловки. Повального произвола при мне там не было. Жестокости — да. Но если вы к режиму приспособились, то уже могли существовать. Наконец, Норильлаг. Здесь я попал в привилегированное положение как медик. На общих работах вряд ли бы… Тогда моим руководителем был Василий Николаевич Слепков, биолог и философ. Через его семинар прошли все аспиранты-биологи из университета, меди пединститута начала 30-х годов. И всех записали в террористы.

Не ищите причины ареста: здесь все ясно. Шла подготовка к процессу Бухарина. Надо было доказать, что всю страну покрыла сеть заговора. Вообще-то к Николаю Ивановичу ближе был старший Слепков, Александр Николаевич, но, конечно, и Василия Николаевича Бухарин знал. Помнится, как-то Бухарин делал доклад о Дарвине, естественно, привлек младшего Слепкова — биолог все же. Короче говоря, никогда ничего крамольного от него я не слышал, от политики я был далек, в партии не состоял, не подписал ни одного протокола — ни на следствии, ни на военной коллегии. Это ничего не меняло. Кто-то показал на себя, ему легче было показать и на других. Я оказался в списке — вполне достаточно: 10 лет… Первые из них пришлись на Соловки. После середины 1939 года, когда большинство соловецких обитателей отправили в Норильск, на наше место в Соловки, судя по всему, прибыли соратники Ежова… Мы успели разорить монастырское кладбище (буквально на костях ставился детсад), вывели под крышу тюрьму, на песчаной косе острова строили военный аэродром — приближались финские со бытия.

Мы прибыли в Дудинку августовским караваном. С чего начался для меня Норильск? Опять долбил грунт, теперь уже вечномерзлый… Какую-то канаву проходили, точнее, не знаю… Похоже, что где-то прочли мою карточку или анкету, решили использовать по специальности. Вероятно, около месяца принимал в амбулатории 3-го лаготделения. И тут вдруг: «С вещами!» «Медвежий ручей», комната в деревянном доме, потом отдельная палатка. Я один на всю шахту. Травмы, дизентерия, но дистрофиков не было: на шахту отбирали тех, кто покрепче.

Отсюда перевели во Второй Норильск. Весной 40-го массовые расстрелы уже прекратились — я застал только следы. Пустые бараки были предназначены для дистрофиков. Пришлось белить стены с на царапанными, начерченными именами, фамилиями, подписями типа: такого-то числа начинали выводить во столько-то. Вокруг бараков валялось множество котелков, кружек, мешков, бытовой мелочи…

Со мной находился фельдшер Шавский, а домик в отдалении занимал начальник лагпункта, довольно молодой или очень моложавый украинец, которому тоже следовало поправиться, — худоба его бросалась в глаза. Режим был почти санаторный — мои пациенты не работали, дышали чистым воздухом, никакие чины не донимали, статей не спрашивали: люди оживали за неделю-другую. Посещал нас инспектор САНО Аграновский, и ему явно не хотелось от нас уходить, тем более что питание тоже полагалось усиленным. А мне начальник позволял даже рыбалить… Нет, не удочкой, а на шнур. Метровые щуки срывались и уходили, а поменьше — добывал. До озер приходилось шлепать по тундре, по болотам, далековато…

Так это еще не все! Начальником больницы для вольнонаемных оказался мой однокурсник Владимир Родионов. Ему ли я обязан был очередным переводом, не ведаю до сих пор. Он нигде и никогда ни словом не обмолвился на этот счет. Так что скорее всего мой перевод — дело случая. Владимир Евстафьевич, очень работоспособный человек, очень толковый и удачливый хирург с жестким характером, от личный хозяин, сумел поставить себя и организовать больницу нужным образом. Питание, белье, инструментарий, медикаменты — даже трудно представить этот уровень в такой дали, да еще во время войны. В палатах всегда тепло, библиотека, врачебные справочники — образцовое медицинское учреждение! А если добавить подготовленность персонала, прежде всего врачей… Надо сказать, вольнонаемный доктор Самойлова, чувствовалось, испытывала некоторый дискомфорт: она, член партии, была единственным среди нас «другом народа», ей не позавидуешь. Хотя нe исключено, что она хорошо понимала, кто ее окружает. Заподозрить в злых намерениях, скажем, Алексея Георгиевича Гейнца, думаю, было сложно: беспредельно добродушен, контактен, улыбчив, оптимистичен — никакой даже мимолетной мрачности. Видимо, таким и должен быть невропатолог. Но вы представляете обстановку тех лет? Культивирование недоверия, постоянные напоминания о бдительности…

Вы спрашиваете, не приходили ли в голову светлые мысли… о дыхании клеток? Какие-то научные идеи? Что вы! Установка не та! Не нужно было ничего лишнего — ни почестей, ни слов похвалы, ни иной компенсации… Только выжить и чтобы выздоравливали мои больные (среди них — начальство, начальственные жены, так что благополучие мое в любой день могло оказаться призрачным). Главное — не допустить ошибки, предотвратить возможные последствия… Жил я в больнице (и за это спасибо). Свободного времени практически не было, а если появилось — всегда есть чем заняться. К примеру, электрокардиограф, самая первая модель Эйнтховена, еще далекая от электроники… Вытянул кварцевую нить, докрыл осмием… Или — пропаганда медицинских знаний… Как без этого? Вот и выступаешь по телеви… тьфу… по радио поселковому: «Радиационные ресурсы Норильска…» Но это уже после освобождения.

Или вот, посмотрите, сохранилась… «Инструкция о медицинском отборе кадров для работы на предприятиях Норильского комбината МВД СССР. Март 47-го. Составители А.А. Баев и З.И. Розенблюм. Утверждаю: генерал-майор Панюков… Как правило, на Север должны отбираться здоровые люди. Есть три группы болезней, наличие которых препятствует пребыванию на Севере…» Для музея жалко отдать. Но отдам. У меня еще есть отчет о работе больницы в 1942 году. Вот… Всем пришлось заниматься. Пожалуйста — «Борьба с летними детскими поносами».

Начинал с туберкулезных детей, а потом в Норильске, когда стал заведовать отделением, появились и другие задачи… Помню, с ухода за новорожденными (вводная лекция) заявил о себе мой «Университет матери по радио». А про сон и сновидения слушали, как детектив. Большой успех!

Вот еще документ — к вопросу о болезнях крови на Крайнем Севере. Январь 1944 года. Я считал, что авитаминозы (в частности, нехватка витаминов группы «В») стимулируют некоторые… неприятности.

Но я вам другое скажу. Меня должны были выпустить в 1947 году, а выпустили в 1944-м. В два приема уменьшили срок — и столь значительно. За годы пребывания в Норильске я даже защитил кандидатскую диссертацию. Получаю письмо от Энгельгардта: так, мол, и так, ваша работа цела, я ее сохранил, экспериментальную часть, понятно, надо бы подновить, а в целом никак не устарела. Ну, коли так, думаю, нельзя, чтобы рукопись пропала еще раз. В 1945-м НКВД дал разрешение на поездку в Москву. В общем, вернулся в науку. В 1947 году мне было разрешено уехать из Норильска без права проживания в крупных городах.

В 1947 году Киргизский филиал меня не взял, а Сыктывкар не отказал, в Коми-филиале много было таких, как я. Так что простились мы с Норильском… (Екатерина Владимировна, жена, по профессии геолог, заведовала машинописным бюро в управлении комбината; и не сказал я вам, что в Норильске родились у нас дочь и сын, Татьяна и Алексей). В Сыктывкаре работал до весны 49-го. Тут меня снова арестовали и постановлением Особого Совещания определили в ссылку «навечно», в случае побега — каторга. Я расписался…

И оказался на Енисее, мне уже родном. Если вы мне зададите вопрос о любимых мной пейзажах (а чувствую, мы к этому придем), то запишите сразу: средне русские и Енисей во все времена года. Семья приехала ко мне в ссылку: Красноярский край, Ярцевский район, село Нижнее Шадрино в устье реки Кас. Когда-то здесь проходил чайный путь из Китая, сохранилась система шлюзов для переправы на Обь и дальше… Село небольшое, домов тридцать, колхоз «Победа» — из коренных, чалдонов, и потомков кулаков, присланных… По Касу шла заготовка леса, занятие сугубо ссыльно-поселенческое. Много здесь было литовцев. Встречал и сына Якира… Там я заведовал больницей. После смерти Сталина подал первое и единственное свое заявление: прошу, мол, пере смотреть дело и по крайней мере освободить от ссылки, что и разрешили в 1954 году.

Вас интересует защита диссертации? Приятный вопрос. Защищался у Леона Абгаровича Орбели, в Ленинграде, в Институте физиологии АН СССР, а оппонентами были два будущих академика: профессор Евгений Михайлович Крепс и профессор Сергей Евгеньевич Северин (ныне здравствующий).

Мне оставалось одно — читать, читать, обдумывать прочитанное, заниматься кое-чем из того, что не успел сделать до 1 мая 1937-го, а чтобы стремиться к званиям, карьере — ни в коем случае, и на докторскую не хотел тратить время…

Сделал то, что наметил, и вплотную занялся изучением обмена нуклеотидов и нуклеиновых кислот. Это уже 1959 год…

Из статьи к 80-летию А.А. Баева в «Журнале Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева»:

— В 1959 г. в связи с организацией В.А. Энгельгардтом Института молекулярной биологии АН СССР

(в те годы Институт радиационной и физико-химической биологии) А.А. Баев перешел в новый институт.

Он принимал самое активное участие в организации работы института. Именно в это время, в начале 60-х годов, А.А. Баев приступает к расшифровке первичной структуры транспортных нуклеиновых кислот — задача, возможность решения которой многими исследователями ставилась под сомнение. В отечественной наукене было прецедентов…

Что интересовало? Жизнь как таковая… Через три года отдельные работы вылились в направление… В нашей группе были Татьяна Владимировна Венкстерн, Андрей Дарьевич Мирзабеков, мой аспирант, ныне академик, директор института им. Энгельгардта, а также Аксельрод, Татарская и другие аспиранты или стажеры. В 1967 году мы расшифровали первичную структуру одной из РНК вторыми или третьими в мире. От американца Роберта Холли так или иначе мы немножко отстали, он с Ниренбергом и Кораной получил Нобелевскую премию 1968 года, а мы — Государственную 1969 года (первую вообще по молекулярной биологии). Это была эпоха изучения химического строения транспортных РНК.

…Постепенно отошел от РНК и занялся ДНК. Первое совещание по генетической инженерии я провел в мае 1972 года — это и было началом генной инженерии в СССР. А развитие биотехнологии пришлось на 1980-е годы.

Из характеристики: «Академик А.А. Баев, обладая удиви тельным свойством научного предвидения… поставил перед советскими молекулярными биологами задачу создания в СССР научной базы для работ по генетической инженерии… которая в свою очередь создала базу для новой биотехнологической промышленности в нашей стране… Более 400 трудов экспериментальной, общественной и философской направленности… Герой Социалистического Труда… Член шести иностранных академий, почетный член Американского биохимического общества, в 1970-х годах — президент Международного биохимического союза».

Генная инженерия стала универсальным методом. Без нее не обходится ни одно направление генетики и молекулярной биологии… Из моей лаборатории вышли крупные ученые… Некоторых я не могу назвать учениками в полном смысле, но какой-то импульс они получили, можно предположить, и от меня.

Корр.: Главным вашим делом с недавних пор стала программа «Геном человека». Удастся нам познакомить читателя хотя бы с основными ее положениями и задачами?

А.А.Б.: Это зависит все же от подготовленности читателей, но, думаю, нет ничего сверхсложного вот здесь, в брошюре, подготовленной, в частности, для ознакомления депутатов Верховного Совета СCCP…

Что такое наследственность, известно каждому. Человеческое дитя воспринимает от родите лей свойственные им черты. То же происходит с животными, растениями, бактериями, вирусами. Но наследственность существует и в менее очевидных формах, на молекулярном уровне. Если воспользоваться терминами информатики… Это чуть сложнее…

Все знают, что информация передается бук вами, радиоволнами, звуками различной тональности и силы (по телефону), азбукой Морзе… Природа избрала иной путь: наследственная информация передается химическими символами: ее носителем у человека является дезоксирибонуклеиновая кис лота (ДНК). Молекула ДНК образована двумя нитями, скрученными в двойную спираль…

ДНК — уникальное явление. Именно она реализует непрерывность и преемственность, стабильность и изменчивость жизни. Лишь она обладает свойствами самовоспроизведения — и воссоздает все формы жизни. Безжизненная, не способная к самостоятельному существованию, эта молекула в клеточном окружении создает свое окружение, наделенное свойствами жизни и обеспечивающее ее собственное существование. Не подумайте, что ДНК передает из поколения в поколение знакомые всем признаки, вроде цвета волос и глаз или черт характера. Наследственная информация содержит лишь программы синтеза белков организма и ничего более… Белки, сами по себе не способные передаваться по наследству и порождать себе подобных, создают индивидуальный организм.

Вопрос о том, как запрограммирован в ДНК синтез белков, имеет ключевое значение для понимания основ жизнедеятельности.

…Далее можно объяснить, как записана программа жизни, как пришли к мысли о необходимости изучения молекулярного строения генома человека. И речь здесь идет не только о фундаментальных проблемах биологии, но и о молекулярных основах наследственных болезней, их диагностики и профилактике; о генотерапии; об аллергиях, нарушениях иммунитета, предрасположениях к сердечно-сосудистым, психическим, эндокринным болезням; о таком недуге, как рак (болезнь генома!). Иными словами, практический аспект программы очень широкий. Наше предложение на общем собрании АН СССР в феврале 1988 года было поддержано правительством. В 1989 году «Геном человека» вошел в число 14 государственных научно-технических программ. Пока мы даже общего числа генов человека не знаем: 30? 60? 100 тысяч?.. С каждым днем крепнут надежды на интернационализацию исследований генома. По существу программа является международной, и с этим согласились делегаты конференции в Валенсии, двух консультативных встреч в Москве (в июне 1989 года ее провел Ф. Майор, генеральный секретарь ЮНЕСКО).

Вспоминаю ли я Норильск? Какая там чистота воздуха! По весне краски — ярче любой палитры… Но с пуском Большого металлургического завода деревья стали чахнуть. Когда появилась возможность ходить на лыжах, это бросилось в глаза. Когда-то у меня был период ежевоскресных лыжных хождений.

Потом — экскурсий и пеших прогулок. А теперь веду образ жизни, близкий к неподвижности… Одну книжку я не умею читать. Так что лежит целая стопа, штук пятнадцать. Последние дни отдаю должное «Другим берегам» Набокова и повествованию Станислава Рассадина о Сухово-Кобылине. Одно время увлекся прототипами героев «Тихого Дона». Вы знаете, что они еще недавно были живы? Павел Кудинов, хорунжий из Вешек, глава казацкого восстания, его жена, княгиня; десять лет он провел на лесоповале в Сибири… Я мечтал встретиться с Шолоховым, но так и не удалось…

А.А. Баев (в центре первого ряда) с сотрудниками

лаборатории Энгельгардта института биохимии

имени А.Н. Баха за полгода до ареста. 1936 г.

Честно говоря, плохо представляю сегодняшних жителей Норильска. Я же знал совсем других людей… Не забыть прибалтов, которые очень трудно привыкали к новому месту, — стали вымирать. Дискриминации не было, но сочетание сурового климата, физической работы и невысокой калорийности пищи на них отражалось буквально пагубным образом. Меня, между прочим, ввели в комиссию по расследованию причин их переутомляемости и вымирания. Помню гла за — «Я хочу есть». Помню моего рентгенотехника, бывшего офицера, несчастного Чакстыньша.

Мало общего у тех и сегодняшних жителей Норильска. Хотя, возможно, больше, чем кажется. И тех поддерживала мысль о полезности их труда, и эти живут в условиях необычных и трудных…

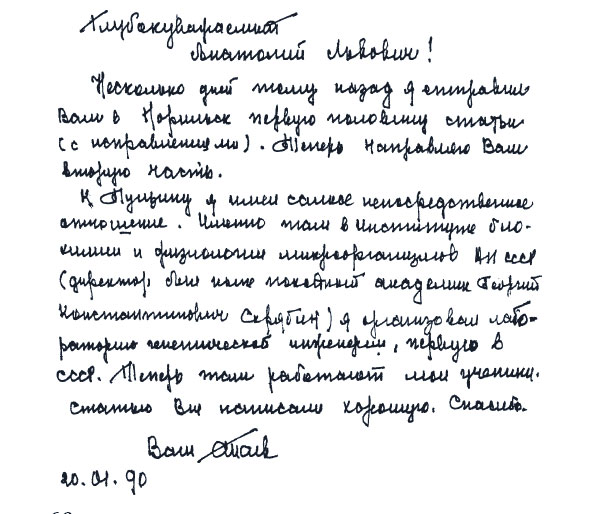

P.S. Интервью с академиком Александром Александровичем Баевым было опубликовано в «Заполярной правде» в 1990 году. Накануне он прислал мне это письмо:

Прошло 20 лет…

Давно пересчитано число человеческих генов. Давно город Норильск вошел в «десятку ужасов мира», в которую лучше бы не входил (хотя я долго доказывал вслед за другими «патриотами», что сера в организме не накапливается и в тысячах тонн выбросов ничего страшного нет; так не хотелось признавать очевидное). Про комбинат постепенно забывают, сочетание слов «Норильский никель» и последние сводки с Лондонской биржи металлов отодвинули в прошлое отслужившие понятия, среди которых, естественно, и Норильлаг. Но, если мы не хотим, чтобы он воскрес, имеем ли право не возвращаться памятью к судьбам наших предшественников?

Конечно, жизнь Баева рядовой не назовешь, как и ее результаты. Подумайте, однако, сколько потеряли все мы (и наши внуки), когда злая сила, отключив этот могучий мозг от великих дел, на долгие годы, возможно, отдалила прорыв человечества к свету…

Скольких учеников лишили Баева лагерь и ссылка! Сколько, не исключено, Нобелевских премий недосчиталась Россия? Сколько детей и стариков еще умрет от до сих пор смертельных болезней? Пафос, правда, приходится умерить, когда вспоминаешь, что те же самые открытия Баева и его коллег (как достижения физиков-атомщиков) могут быть использованы и во зло…

Только при чем тут Александр Александрович, великий норильский доктор, мечтавший избавить землян от самых ужасных недугов! Он не художник, но веселыми красками расписал коридор больницы на улице Заводской…

Любовь Лукинична и Владимир Николаевич Лебединские.

Январь 1952 г.

Владимир Николаевич Лебединский. 14 ноября 1973 г.

— Родился я 17 марта 1912 года в Костромской области в семье доктора сельскохозяйственных наук Н.И. Лебединского. Моя мать работала гувернанткой у Н.И. Лебединского и после смерти его первой жены стала второй женой.

В начале 20-х годов, когда отец работал продкомиссаром Каширской ГРЭС (заведовал совхозами), я часто бывал в совхозе Лёдово, где жил Г.М. Кржижановский, дважды видел и говорил с В.И. Лениным и даже его и А.Д. Цюрупу однажды вез в пролетке.

Начиная с 7-го класса я жил у дяди в Ростове-на-Дону, а потом, с 1927 года, у другого дяди — профессора Лесотехнической академии в Ленинграде.

Учился я хорошо и избирался председателем школьного ученического совета. На подшефном заводе научился токарному делу, а в воинской части научился стрелять. В годы учебы в Ленинграде участвовал в качестве статиста в съемках трех кинокартин и в любительских спектаклях. В Институте по изучению мозга и психической деятельности им. Бехтерева я проходил вместе с другими исследование мозга.

По числу набранных баллов я занял второе место в Петроградском районе. Кстати, первое место заняла ученица из нашего же класса. В 1929 году — первом году первой пяти летки — окончил среднюю школу-девятилетку. Хотел пойти на завод токарем, но в ту пору свирепствовала безработица и без наряда биржи труда никуда не принимали. Четверо суток непрерывно простоял я в очереди, чтобы стать на учет биржи, — проверки очереди шли днем и ночью. Но, когда моя очередь подошла, я с ужасом узнал, что стоял зря… Мне еще было 17 лет, я считался подростком, и стоять мне надо было в другой очереди. Отстоял еще день на бирже для подростков, меня взяли на учет, выдали «Книжку безработного» и выплачивали 18 рублей в месяц пособия. Ребята, уже давно взятые на учет, сказали, что дело безнадежное — подростков на работу почти не берут. Инспектор, увидев мой рост (185 см), сказала:

— Ты иди к врачам и попроси справку, что по своему развитию можешь работать 8 часов, и иди вставай на учет ко взрослым!

Получить такую справку оказалось очень сложно. После мытарств я попал в Ленинградский институт охраны материнства и младенчества, где меня три дня изучали с головы до ног и пришли к заключению, что работать 8 часов я могу. Но для биржи труда этого заключения оказалось мало, пришлось обращаться в Ленсовет, где по моему ходатайству было принято специальное постановление, и меня приняли на учет биржи для взрослых. Ходил я на биржу ежедневно: кто ростом побольше, тех брали грузчиками на поденную работу, и я не раз грузил уголь, дрова, картошку и т.д.

В октябре 1929 года я получил долгожданную повестку, и биржа направила меня письмоносцем 3-го почтового отделения. Труд письмоносца оказался тяжелым. На выделенном мне участке стояли многоэтажные дома и фабрика «Красное знамя». Две разноски почты я еле успевал выполнить, работая с 7 утра до 7 вечера, и дома валился как сноп в постель.

В то время не член профсоюза не имел права на постоянную работу: по истечении двух месяцев его должны были уволить. В декабре уволили и меня. Однако безработица сокращалась, и биржа довольно скоро направила меня в качестве бойца военизированной охраны на завод «Марксист». Но мой возраст у коменданта вызвал сомнение, и мне предложили экзамен. Из штуцера я должен был застрелить бешеную собаку. Экзамен сдал…

Бойцы были вооружены винтовками и наганами — завод располагался на окраине острова Декабристов, вырабатывал самые дорогие сорта кожи, и кражи с перестрелками бывали не раз. Мне особенно «повезло»: в первую же мою смену, вечером, на территорию завода проник человек, но я его заметил и, действуя по уставу, свистел ему, кричал: «Ложись! Стрелять буду!» — потом выстрелил вверх, а когда он уже перемахнул через забор, выстрелил в его сторону. Начальник караула долго сокрушался:

— Надо было сначала по нему…

Как-то в феврале, в метель, двое грабителей стреляли по мне из браунингов. Войдя в фанерную будку, я случайно наклонился, и пули прошили будку выше меня. Мне удалось, зарываясь в снег, проползти метров 50 до сарая, откуда выстрелом из винтовки я ранил одного налетчика, а второй убежал. Через два месяца я снова был уволен, и хотя комендант сам ездил на биржу и просил направить меня снова к ним, биржа направила меня на нарвскую фабрику-кухню грузчиком — меня звали там «кухонный мужик».

Я таскал бочки с соленой треской, туши мяса, овощи и т.д. За три дня я испортил демисезонное пальто: оно пропиталось гнилью, и я его бросил. К счастью, биржа «забыла», что уже меня направила на работу, и я получил новую повестку. Я не стал возражать и был направлен черно рабочим на фабрику музыкальных инструментов им. Луначарского. Фабрика находилась в 15 минутах ходьбы от места моего жительства, а на фабрику-кухню я ездил на двух трамваях более часа. Работа здесь была чистая и нетяжелая: я таскал ящики, стружку, музыкальные инструменты двум упаковщикам, которые с изумительной быстротой, ловкостью и мастерством укладывали балалайки, домры и гитары в ящики. Я их заколачивал, надписывал и грузил на подводы. Мне предложили учиться искусству упаковщика. Дело оказалось непростым, но я его освоил. Когда меня должны были уже увольнять как не члена профсоюза, я сдал экзамен на упаковщика — упаковал ящик, и его… сбросили на мостовую.

Потом раскрыли — инструменты все целы! В тот же день состоялось общее собрание фабрики, и через полтора часа «допроса» я стал членом профсоюза и постоянным рабочим 3-го разряда.

В конце июля 1930 года к ленинградской молодежи обратились с призывом помочь Торговому порту, так как из-за нехватки людей порт платит штрафы золотом за простой судов. Призывали добровольцев. Я откликнулся и стал «каталем берегов» в «Сквозной комсомольско-молодежной артели». Нас насчитывалось 57 человек самых разных профессий: повар, парикмахер, токари, чернорабочие, был даже клоун. Были и студенты. Многие искренне хотели помочь, другие думали о заработке, некоторых мобилизовали по линии ВЛКСМ. Нам назначили ста росту — хитрого мужичка. В первую же получку он отсчитал себе пять долей денег. Ребята его схватили, но ему удалось убежать. Начальник района предложил нам выбрать старосту из нашей среды. Выбрали меня, хотя я отбивался. Я считал, что староста должен показывать пример в работе. Силы у меня были, работать я любил.У нас повысилась производительность труда, а следовательно, увеличились и заработки.

По окончании навигации я должен был вернуться на фабрику, где числился в командировке. Но тут объявили о наборе в Ленинградский институт труда — ЛИТ, где за полгода можно было получить хорошую рабочую профессию. Великолепно организованная учеба — практика и теория, — и в мае 1931 года я слесарем-инструментальщиком 4-го разряда был направлен на электромеханический завод им. Кулакова.

Еще в ЛИТе меня избрали членом культурной секции Ленинградского Совета. В круг моих обязанностей входило наблюдение за кинотеатрами, театрами, клубами, музеями, Домом писателей и т.п., помощь им и контроль. В марте 1931 года я поступил на платные курсы художниковкарикатуристов при журнале «Ревизор», но окончить их не удалось, так как курсы закрылись (журнал «закрыли»).

На заводе я изготовлял точные измерительные инструменты. Вскоре меня командировали на один из заводов, где мастер-немец обучал 10 рабочих, имеющих среднее образование, работе на очень сложном координатно-расточном станке «СИП». Здесь требовалось знание тригонометрии, логарифмов. После окончания учебы нам устроили «чашку чая», и немец, доселе разговаривавший с нами только через переводчика, сильно «хлебнув», заговорил на русском языке. На заводе им. Кулакова для меня приспособили один из прецизионных фрезерных станков, и я на нем выполнял сложнейшие разметочно-расточные операции, используя методику «СИПа». Так удалось выполнить ряд деталей для изобретения А.Ф. Шорина — звукового кино. Шорин работал здесь же.

В трамвае я прочитал объявление o вечерних курсах мастеров авиамодельного дела. Конечно же, такое я не мог пропустить и поступил на эти курсы. Учили нас капитально — такие курсы организованы были впервые в СССР. Теорию авиации, например, нам читал профессор, а историю авиации читали легендарные зачинатели воздухоплавания и авиации. В октябре я окончил курсы и был назначен районным инструктором авиамоделизма. Вечерами я вел в детской технической станции и в школах кружки авиамоделистов. В декабре был назначен начальником авиамодельного сектора Осоавиахима Ленинградской области, и мне пришлось оставить завод. Я окончил планерную школу, летал на воздушном шаре, а на самолете «Авро» меня «окрестила» в воздухе инструктор Полина Осипенко. Мне присвоили звание среднего комсостава Осоавиахима. Я бы пошел и дальше, но оказалось, что здоровье у меня небезупречное: я был близорук, а таких в авиацию не брали.

Жизнь у меня была интересная. Я стал корреспондентом «Рабочей радио газеты», познакомился со всеми музеями Ленинграда, включая запасники. Три дня жил в Пулкове, знакомясь с этим интереснейшим учреждением. Познакомился с некоторыми писателями, в том числе с М. Зощенко и Н. Тихоновым.

20 апреля 1932 года я получил неожиданное письмо, изменившее мою жизнь. Руководство завода «Большевик» (Б. Обуховский) приглашало меня на должность техника-организатора. Я терялся в догадках: откуда на этом старейшем военном заводе узнали о моем существовании?! Почему решили, что способен стать организатором производства, о котором я ничего не знал?

Поехал. Меня предупредили, что обо мне им все известно и ничего о себе я рассказывать не должен. Потом сказали, что я буду делать. И я согласился. Осоавиахим пришлось оставить. Мое рабочее место находилось в какой-то странной круглой комнате. Позже я узнал, что работали мы в жилых апартаментах А.В. Колчака, а круглая комната была его личной домашней церковью. Через полгода я стал конструктором, а еще через полгода был включен в состав особого конструкторско-технологического бюро № 10, где нам поручили разработку новой системы оружия. Перед нами выступил К.Е. Ворошилов, призывавший к скорейшему выполнению задания в связи с угрозой грядущей войны.

Меня призвали на допризывную военную подготовку. Группа человек 50 вечерами готовилась стать танкистами, и нам выделили старый танк, который предстояло отремонтировать. Танк «МС-l», один из первых в СССР, был совсем разбит, и, по существу, мы его заново изготовили, работая вечерами по 4 часа ежедневно. Потом нас на месяц увезли в лагерь, где учили вождению и стрельбам. Меня назначили старшиной танковой роты. Я освоил танковое дело отлично, но когда закончилась учеба, оказалось, что я не мог служить танкистом — рост танкиста не должен превышать 165 см. Так, имея справку об окончании обучения на танкиста, я оказался «за бортом».

Работали мы в ОКТБ-10 с 9 часов до 23 без выходных и осенью 1933 года завершили работу. Система была испытана и принята. Нас стали распределять по разным направлениям. Когда подошла моя очередь, мне предложили продолжить учебу: «Вы хорошо работаете, и вам нужно образование!» В феврале 1934 года я поступил на 2-й курс Ленинградского машиностроительного техникума.

За год до этого я познакомился с Любовью Лукиничной Стриженок, которая работала директором техбиблиотеки на военном заводе и была секретарем комитета ВЛКСМ крупного цеха. Через год мы поженились.Учился я на отлично, и мне назначили Кировскую стипендию. Вместо 45 рублей обычной стипендии я получал 125 рублей, бесплатный завтрак и два билета в театр раз в два месяца. Мне не везло на выборах: едва начинали кого-то куда-то выбирать, сразу называли меня. Так и в техникуме — я бессменно все годы избирался старостой группы. Каждое лето я работал в осоавиахимовских лагерях старшим инструктором авиагородка, там хорошо платили и кормили.

Вечерами зимой я вел в трех школах кружки авиамоделистов и даже на последнем курсе преподавал в своем техникуме курс «Допуски и посадки». В июне–июле 1937 года я руководил специальным авиамодельным лагерем на Кировских островах, где готовились к Всесоюзным авиамодельным соревнованиям в Крыму.