Галина Сафонова. Мы не зря здесь жили

Художественно-документальное повествование

Великая благодарность моему другу, помощнику, сострадателю, умелому критику моих импульсивных действий, внуку Никите Сафонову. Без тебя, твоей светлой головушки, родной, твоей веры в меня ничего бы мною написано не было.

Родоначальникам посвящается

Начало ХХI века, и в нём человек, впавший в состояние оцепенения и

продолжительного транса. Кругом блеф и безумие. Мечется он, миленький,

маленький, не знает, как и какому Богу молиться. Ищет спасения, пытается

спрята-ться от стрессовых ситуаций, выжить. Совсем неслучайно валом повалили

автобиографические исповедания на миру.

Для одних – это ступеньки к Олимпу, вымощенные именами и делами великих своих

родителей, как брусчаткой. Взбирайтесь, почивайте на их лаврах, купайтесь в

лучах их славы, но не сорвитесь. Вы ведь не умеете жить среди маленьких.

Для других – это муссирование безнравственности, жажда чувственных наслаждений с бравадой вып-лёскивается на бедные головы читателей, и при этом звучит гордость за своё смелое откровение. С кем? Когда? Как? – ответы на все вопросы падежей, прямых и косвенных. "В их зеркалах беснуется чума" (К.С.) Люд-то этот «стояшшый» - публичный да столичный.

Для третьих – это уход от стервозного настоящего в прошлое, которое даёт силы на самоутверждение, само-уважение.

Брожу лабиринтами рода своего и я, пытаюсь через столетия разглядеть человеческие ценности. Прячусь за воспоминания о них, чтобы выжить "среди жирных прой-дох и тощих бродяг" нашего века. Для этого и воскрешаю память о трудной, но славной жизни своих предков, умевших выживать, не сгибаясь, в любых условиях. Своим трудом они украшали Божью землю и жили по Божьим законам, может, и нам удастся достойно выжить и сохранить честное имя своё.

Из детских лет она помнила только своё сиротство: жизнь без матери, нянченье

чужих детей, когда са-мой-то исполнилось едва семь лет. И уже в четырнадцать выдали замуж за Белоусова Аверьяна – человека доброго, трудолюбивого, на много лет

старше её. Он был вдовцом, растил десятилетнего сына Кондрата. Так она из няньки

чужих детей стала мамкой неродного ребёнка. Аксён Афанасенко – муж старшей

сестры, уехал в Сибирь искать лучшей доли, оставив вишнвые сады Чернигова, где

многочисленный род не мог прокормить себя. Конец девятнадцатого века положил

конец их батрачному труду, положил начало новой жизни, и изнурительная работа

была уже на себя.

Из детских лет она помнила только своё сиротство: жизнь без матери, нянченье

чужих детей, когда са-мой-то исполнилось едва семь лет. И уже в четырнадцать выдали замуж за Белоусова Аверьяна – человека доброго, трудолюбивого, на много лет

старше её. Он был вдовцом, растил десятилетнего сына Кондрата. Так она из няньки

чужих детей стала мамкой неродного ребёнка. Аксён Афанасенко – муж старшей

сестры, уехал в Сибирь искать лучшей доли, оставив вишнвые сады Чернигова, где

многочисленный род не мог прокормить себя. Конец девятнадцатого века положил

конец их батрачному труду, положил начало новой жизни, и изнурительная работа

была уже на себя.

Посланник в незнакомые дали приехал через три месяца. В его рассказы трудно было поверить, и не верить нель-зя, трепаться не любил:

- Земли не видно конца. Бери, сколько хочешь, возделывай – она твоя.

- Ты, должно быть, уже себе наотмерял, загребущий ведь, - дружески уколол его дед Иван. Он очень не хотел покидать родные края.

- Пушной зверь лежит под каждым деревом! Если думаете, что я вру, потом убедитесь сами. Лисы, соболя, белки, зайцы, куницы, ласки...

- Мы тебе, батя, шубу сошьём, мякенькую, - заботливо сказала Акулина, жена Аксена.

На что дед Иван ответил: Вы мне лучше печку сложите да поболе, с припечком, чтобы взбираться на неё без чужой помощи.

Это было важно, так как его глаза «устали глядеть на жизненное безобразие».

- Леса такие, что не пробраться, деревья - не обхватить. Грибы, ягоды сами в корзинки прыгают. Дитям будет работы! Тайга держит и пугает: сильная, красивая, дикая, как девка на выданье.

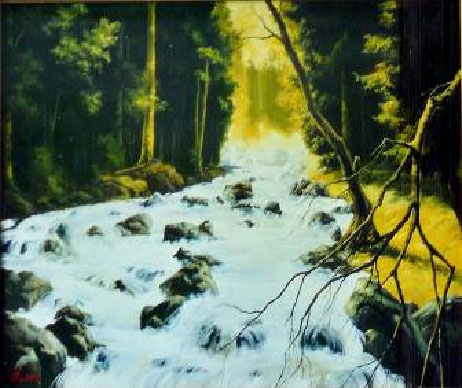

Саяны Кирилла Сафонова

- То-то ты три месяца там елозился, - подтрунивал над ним Аверьян, в отличие от Аксена, чужих баб не замечающий.

За шутками скрывали напряжённые думы, ведь не хухры-мухры поднять свои чугуны, горшки – это не то, что сам едешь на заработки. И край доселе еле-еле обжит не зря, видать, лютует зима-то.

Недолгие сборы бедняков - безземельников. И вот уже паровоз медленно

продвигается в глубь Сибири, обдавая дымом просторы Уральских гор, увозя к

отрогам Саян. Деревня Грузенка начиналась с одной избушки, построенной

поселенцем Грузенко. Кто он, откуда, никого не интересовало, важно было то, что

он встречал новых переселенцев свежеиспечённым хлебом, который пёк в печи,

вырытой в склоне крутого оврага. Ехали в раннюю вёсну. Успеть окопаться до зимы

- торопились, подгоняя себя. Сибирская весна спорая - не успел растаять снег,

как всё зацвело, зазеленело, тайга оглушительно запела, защебетала – пернатые

вернулись из дальних странствий.

Недолгие сборы бедняков - безземельников. И вот уже паровоз медленно

продвигается в глубь Сибири, обдавая дымом просторы Уральских гор, увозя к

отрогам Саян. Деревня Грузенка начиналась с одной избушки, построенной

поселенцем Грузенко. Кто он, откуда, никого не интересовало, важно было то, что

он встречал новых переселенцев свежеиспечённым хлебом, который пёк в печи,

вырытой в склоне крутого оврага. Ехали в раннюю вёсну. Успеть окопаться до зимы

- торопились, подгоняя себя. Сибирская весна спорая - не успел растаять снег,

как всё зацвело, зазеленело, тайга оглушительно запела, защебетала – пернатые

вернулись из дальних странствий.

Суровый край изначально заселялся сильными. Если это политические ссыльные, то самый цвет русской нации. Если это бандиты, то самые отъявленные головорезы. Если это переселенцы, то самые смелые труженики. Каждый из них вписал свои страницы в историю страны. Вписали её и Литвяковы, Белоусовы, Афанасенко, Сафоновы, Широченко. В шести верстах от первой остановки вглубь тайги облюбовали место для новой деревни: речка, лес, поля, травы, горы с углём. Род Финадры и Аверьяна поселился тоже тут. Застучали топоры, зажикали ручные пилы, и вековые лиственницы нехотя поддались упорству человека. Он пришёл сюда навсегда, поэтому и дома навсегда строили, и Кизыкчуль закладывали навсегда. Зиму зимовали по нескольку семей в одном доме. Валили лес, готовили срубы новых домов, с приходом тепла торопились строить. Так постепенно все обрели свои дома, да какие! Первый дом семьи нашей на сибирской земле, пройдя через годы советской власти, через раскулачивания, до конца сохранял своё лицо, хоть тесовых ворот не стало, резные наличники резьбу потеряли.

Особым украшением у домов были наличники и ставни, резьба по дереву разная у разных хозяев, как будто заезжие специалисты подбирали и «сполняли» рисунки.

Тесовые ворота тоже не уступали, спрятавшись под декоративные крышки. Представьте только радость людей, не видевших лишнего куска хлеба, не имевших своей земли, собиравших прутики для «сугрева», а тут - вольница! По весне торопились заготовить раннюю черем-шу - «медвежий лук», чтобы в стрелки не ушла, не стала жёстким жгутом. Это тебе и деликатес, и лекарство, и лакомство. Можно есть свежую с солью и сметаной, можно на зиму засолить.

Земля, не знавшая лезвия плуга, дождалась своих хозяев. Спиливали деревья, выкорчёвывали пни, вывозили, сжигали – освобождали матушку-кормилицу. В ту же весну проложили первые борозды. А землица-то жирная, чёрная!

Первый урожай делили по душам, учитывая и малых, и старых, они ведь тоже трудились от зари до зари. Не было бригадиров, не было командиров, всем правила совесть и авторитет умных. Наша Финадора как-то незаметно стала уважаемой, Ивановной кликать стали. Господь сподобил её по родильному делу, и не было более искусной повитухи на всю округу. К её дому чаще, чем к другим, подъезжали подводы. Кому бежать, кому рожать... Тогда плотно закрывались в горницу двери, и под образами на кровати появлялась новая жизнь, писком объявляя о новом жителе Сибири.

Жили не бусурманами какими - церковь построили, хоть и одну на несколько деревень. Богу молились и всё больше благодарили, а не гундосили: «Пошли, дай, сбереги». Выезд на престольный праздник был особым ритуалом: что одеть, что обуть, что на милостыню дать, кого повидать, с кем погулять. А на следующий день опять работа. Жалели один одного, сострадали. Понимали тех, кто только что приехал, особенно в зиму. Распределяли по разным семьям, так и прокормиться можно, и заработать. Работы всем хватало, и себе в это же время сруб рубили. В свой дом входили не с пустыми руками: кто - с пшеницей, кто - с картошкой, кто - с телёночком, кто - с курёночком - кто что заработал.

«При раскулачивании»... написала, и дальше от боли не пишется. Кого кулачили, товарищи красные комиссары, руки в крови? Теперь уж спрос с них мал. Итак, при раскулачивании, через сорок лет обустройства, вменили сердобольным, кто на постой брал приезжих, использование наёмного труда. И увозили их из сибирских сел кого в тюрьму, кого в ссылку на Север, а кого за деревню и – хлоп, на одного сострадательного меньше. Так нахлопались за десятилетия, что зазомбировали уцелевших - рабами легче править. Может, точка отсчета началась от развороченной церкви, от разрушенных могил на церковном дворе, где с почётом были похоронены первый дьякон и основатель деревни Грузенко. Сейчас на святом месте стоит сельхозтехника, жалостливый остов от перестройки.

Но до этого ещё далеко, пока что бывшие батраки становятся хозяевами: в амбары засыпают зерно, погреба заполняют овощами, кладовки набивают мясом. Не потопаешь, и не полопаешь - часто слышалась сия мудрость в те времена. Что-то выращивали, кого-то выкармливали, а остальное в тайге добывали.

После всех кулачений и люди, как дома, до конца были верны своему Божьему предназначению на грешной земле.

Мужики оделись в волчьи полушубки, медвежьи дохи; бабы красовались в собольих,

лисьих шапках; детям песцовых одежонок нашили; у стариков овчинные жилеточки,

под ногами шкуры - «заместо ковров». И потянулись обозы из поселенческих

деревень в сторону Красного Яра. Везли сдавать излишки: пшеницу, рожь, мясо,

масло, пушнину, орехи, мёд... Мужал мужик – крепчала земля Сибирская,

могуществом прирастать стала

Расея-матушка!

Лето – страдная пора, а в зимние, долгие вечера собирались в просторные хаты и

при лучине, а позже при керосиновой лампе вышивали, шили, ткали. У кого иголка в

руках, у кого ножницы, у кого челночок бегает по кроснам туда – сюда. Не

экономия керосина, хотя и это было, собирала их вечерами, а своеобразное

заседание совета без сельсовета.

Плановали, гутарили, советы давали, нерадивым - «подзатыльника». И раздольная

задушевная песня медленно плыла над деревней, убаюкивая тишину. Через год

заработала своя мельница, ещё легче стало. Если пройти мысленным взором по

деревне, то мы увидим, что в каждом доме жили умельцы, даже лодыри,

подстёги-ваемые коллективом, старались. Колёса телег обували сами, коней

подковывали сами, сами жгли известь, катали катанки, шили шубы, льняное полотно

ткали сами – устанешь перечислять, что сами делали. И не думали, и не гадали,

что история страны доберётся и до них, затерявшихся в просторах Божьих.

Финадора

Белоусова

и Ульяна Микитина

– сильные, волевые женщины

Сибири!

Революция, гражданская война, коллективизация прошли лемехом по безвинным людям. Брали, били, гнали. И опять гнали, били, брали... Неродной сын Финадоры Ивановны гонял обозы то белых, то красных. Револьвер - к виску, и не разговаривать. Как по байке: «Белые придут – грабют, красные придут – грабют». Отказ – смерть и не отказ – смерть. Обвинили Кондрата в шпионаже, предательстве за непокорный взгляд. Приволокли на замёрзшую речку, заставили рубить прорубь. Вырубил. Раздели догола, осталось сказать «Пли!». Подъехавший командир узнал в юном черноволосом красавце, косая сажень в плечах, сына той, что жизнь ему спасла своими снадобьями, и «пли» не сказали. На подворье к Белоусовым Аверьяну и Финадоре в санях привезли завёрнутого в тулуп, обмороженного Кондрашеньку. После этого события седина посеребрила его голову, а впереди события, отбелили добела её полностью.

Кондрашенька был страстный любитель-коновод, ему удалось выходить и приумножить до восьми голов: племенные, тягловые, молодняк, пара на выезд. У чёрного, как смоль, жеребца – белые «носки» на всех четырёх, а у палевой кобылы – звездочка на лбу. Любовь эта закончилась для их хозяина двадцатью годами ссылки на Север, для его отца - тюрьмой, а для мачехи и сестры – пересыльной ссылкой.

Улеглась братоубийственная война, белые, уходя Ачинским трактом через Кизыкчуль, оставляли своих измождённых, больных коней и забирали здоровых

Таким он запомнился городу Игарке, который стал его второй родиной: трудной, суровой, жестокой и любимой.

Всё, что построено от Красноярска до Игарки, заложено такими же врагами народа, как Кондрат. Во время нави-гации на Енисее забрасывали им соль, муку и забывали до следующей навигации. Они валили лес, строили дома, избы и цеплялись за жизнь. Сами добывали мясо, сами изготовляли одежду, но, чем дальше на Север, тем труднее было уберечь жизнь. А по новой весне уцелевших забрасывали ещё дальше, куда палец укажет, так появились Ворогово, Ярцево и другие.

Таким помнит

Кондрата город Игарка,

последний город в кочевой ссылке

Полина - первая жена,

Евдокия – вторая, проводившая его в Славуте в последний

путь.

Многие любят кедровые орешки. Вкусно, если в забаву и удовольствие щёлкаешь, а жена Кондрата, чтобы было, что поесть мужу, когда с работы придёт, целый день щёлкала и по зёрнышку в миску складывала, толкла, суп варила или на хлебушек намазывала. Слава тебе, русская Полюшка Торикова, сославшая саму себя на север вслед за мужем! Без декабря - свои деревенские декабристки! Недолго Полюшка пожила после разрешения покинуть север.

Раскулачивание в нашей деревне было отдано ленивой голоте. Единоличных животных отогнали на «опчествен-ный» скотный двор, а всё нажитое разнесли себе по домам. Представьте такую картину: идёт мужик, отпетый лодырь, а на нём дублёная шуба, на бабе его - полушубок с меховой оторочкой. И всё это с соседа и соседки снято. Сами-то даже дров себе в зиму и то не заготовляли, притащат жердину из городьбы, всунут не пиленую в открытую печку и сидят в дымной хате. Отгорит – подсунут и дальше сидят. С едой тоже, дадут – съедят, не дадут, облепят скрылёчками грязной картошки железную печку, поджарят и радуются. «Новое опчество» - так они себя называть стали, даже власть местную получило, а что с ней делать, не знают, кроме как в шубах чужих ходить. Когда-то я, внучка Ивановны, часто спрашивала её в разных вариациях:

- Бабушка, а почему наша швейная машинка «Зингер» без ног, а у подружкиной бабушки стоят такие ноги без машинки, и на них тоже написано «Зингер»?

- Уже запамятовала, или машинка шибко домой верталась и ноги отстали, или ноги домой итить не захотели. Потом они нам были уже безнадобности, мои ноженьки отказались работать, - грустно отшучивалась она.

- Бабушка, почему наша машинка крутится руками, а у тёти Поли ногами?

- Потому что у ихней ноги есть.

- Почему у нашей нет?

- Наши ноги раскулачили.

- Как это?

Бывает одному ноги приглянулсь, другому туловище.

- Так нельзя же так?!

- Спасибо честным людям, туловище вернули.

- А ноги?

- Не тереби ты мою душеньку.

Позже я поняла, что машинку нам вернули, а ноги чугунные не принесли «добрые» односельчане, тяжело возвращать. После тюрьмы вернулся домой Аверьян. Умирать вернулся. До последнего вздоха всё у всех спрашивал: «За что же нам душегубство такое?» Вопрос, на который никто не знал ответа.

Здесь нет его фотографии, так как забрали,

все, какие были, вместе с «врагом народа»

забрали. Может, где-то ещё и лежат в пы-

льных папках истории. Он был высокого ро-

ста, смоляные чёрные волосы, глаза (не

знаю). Но знаю, что добрее их не было, «ра-

ботяшший – рубаха трящала, и всё с улыбо-

чкой, говорил что обогреваить нас. А тот,

кто обогревает, не может иметь плохих

глаз. Светлая память тебе, светлый, доб-

рый и р о д н ой батя Аверьян!

Финадора Ивановна с четырнадцатилетней Нюрушкой ждала своей участи – переселения на Север, а куда ещё из Сибири-то ссылать. Только, видно, план партии по ссыльным был выполнен, а может, гнать не хотелось. Мало удовольствия в суровейших краях из-за кулацких недобит-ков мёрзнуть. А может, по старости и малолетству не отправили? Теперь не узнать, кому и что в голову стрельнуло самоуправство.

Подкатил на наших вороных человек из центра.

Хозяином, без «разрешите войти», вошёл, без «здравствуйте».

Зачитал постановление о выселении, но выводить медлил. Походил по пустому разграбленному дому и спросил, глядя на мать и дочь, свыкшихся с несправедливостью и утратами:

- У вас есть родственники честного труда, которые не раскулачивались?

Оказывается, такой неимоверно тяжелый труд по покорению сибирских земель теперь название имеет – нечестный. Молчит Ивановна, боится единственной уцелевшей племяннице беду накликать. Через толпившихся у двери людей протиснулась Маша с дитём на руках. Тягучая тишина опасно повисла над всеми, пока она поручительство подписывала, брала тётку на поруки. Конвой уехал. Обмякла Маша, выронив из рук и узелок, собранный «на прослучай», и мальчонку-первенца.«Маша посередки сидит, между нами, двумя Нюрушками», - так поясняла мама, глядя на эту фотографию.

Есть ли в жизни весы, на которых можно было бы измерить жертвенность людей?! Несосланную Ивановну из разграбленного дома выселили. Разрешили жить в амбаре родственников, но не в доме с ними. Раньше на деревенских советах без советов уму-разуму учились, теперь же при Советах учили изуверству и предательству.

На родной усадьбе устроился конный двор. Враз куда-то подевались тесовые ворота, резные ставни тоже ни к чему. Дрова для печки рубили в доме - чего ходить на мороз. Половицы пола, так любовно обихоженные: обструганные, дресвяным голиком вышорканные, до желточка вымытые, принимали на себя рубцы и шрамы топора. Ивановна не заламывала руки, не проливала реки слёз, а только стала молчаливее и суровее.

- Поплакала бы, Финодорушка, полегчает.

- У всех своя беда, кому плакать, отобранное наживёт-ся, руки-то не отобрали.

Уважение ей оказывали и малые, и старые. Пережив-шая столько несправедливости,

сама была справедлива и строга. В помощи никому не отказывала. Вижу смешной

эпизод из раннего своего детства, как распатланные бабы, прибежавшие к нашим

воротам, что-то объясняют ей, подвизгивают одна перед другой. Вы же знаете

широту русской души: «пить, так пить, бить, так бить». Вот и дрались по пьяни до

крови, а когда бабы не могли разнять, бежали за Ивановной – главным деревенским

авторитетом. И в этот раз палку – в руки и поковыляла Ефима с Матрёной

разнимать. Одурманенная пьянь с безумными глазами гоняет Ефима, а Ефим, конечно,

гоняет Матрёну. Окрика бабушки было достаточно, чтобы дурман «убёг»:

- Перестань, а то счас, как бодагом дзызну, - строжилась она. И переставали. Деревенский авторитет вес имел в слове. Невысокого росточка, ладно сложена, она и в старости стать имела. В её глазах каждый видел, что ему полагалось. Для одних они были тёплыми, смеющимися, для других – острее лезвия, тяжелее молота.

Добрая строгость, так можно её охарактеризовать, умела быть милосердной с рассмотрением. Похоронив мужа, лишившись нажитого, пережив разлуку с пасынком, молча жила, работала и думала, думала: «Праведный человек где-то имеется. Не может быть, чтобы в этой неправильной жизни, все стали неправильными?»

И пошла она в волость, искать этого человека. Просили не ходить, а то ушлют или хлопнут в тайге, как многих, не послушалась.

- Под лежачий камень вода не течёт,- сказала и ушла.

К вечеру привезли её оттуда. Уполномоченный зашёл на подворье, дал какие-то

распоряжения, и всё вокруг завертелось: хомуты, дуги выносят; полы метут; гвозди

в оторванных петлях дверей заколачивают. После недолгого пребывания «нового

опчества» ещё долго дом раны залечивал. Какие же слова нашла Ивановна, чтобы

смилостивились?

У всей этой истории есть предыстория. На заимке в одинокой избушке жили муж с

женой и двое мальчиков-близнецов. Смерть в одночасье забрала и мать, и отца.

Дети, по за пять лет отроду, лето жили одни. Коровку пасли и сосали, один с

одной стороны, другой - с другой. Осенью ни коровка их никому не нужна, ни они.

Своих ртов по десять и боле. Ивановна на свет Божий помогала им выйти, и

Ивановне выводить их в свет пришлось, не смогла отвернуться. Пошла забирать.

Бегут, прутиком коровку подгоняют, радуются:

- Мы знали, что ты нас заберёшь. Мамка нам говорила, что ты жалисливая.

Через короткое время стали кликать мамой. Из соседней деревни привезла девочку-сироту, Дуню, постарше и мальчиков, и родной дочки. Вчетвером им было хорошо: и ляльки, и няньки. Себе спокойнее - своя не одна, и душа радовалась, что есть возможность обогреть чужое сиротство. При раскулачивании их тоже прогнали из дома. Бродяжками пошли по деревне. И если им давали какую-то еду, они бежали к «мамке». Обнимала, прижимала, сердцем плакала, словами говорила:

- Погодьте маленько, и всё уляжется. Дуняшка вон уже работает, Нюрушка пособляет, и вы у меня помощники. Только дурному не научитесь.

Вот почему вернули их всех в дом. Спасала Ивановна сиротство, а сиротство спасло её. Много лет спустя мальчики закончили техникум и уезжали обратно в город на работу. Принесли они своей маме решение о том, что дом, который советская власть сиротам дала, они возвращают ей. Так собственность вернулась в собственные руки собственника. Один из них приезжал уже в мою памятность. «Петька Булочкин приехал к Аверихе», - кричала новость по деревне. Кто учил этих детей правильности и доброте? Она в них входила вместе с росными травами, тёплым молоком и заботливыми поступками их вечно работающей приёмной матери. Вот только руки её стали немощными. Сама себя погубила. Отобрали скотину у крестьян, согнали в кучу на скотный двор, а ряду дать не могут. Перегоняют через весеннюю речку на выгон (кормить нечем), а овцы прямо в воде от перепуга катиться начали. Вот и кинулась человеческая повитуха повивать ягнят да на берег выбрасывать. За годы мучений с ревматизмом она ни разу не сказала обвинительного слова ни на власти, ни на Господа, а только говорила:

- Не ругайся, Нюрушка, не могла я тогда смотреть, как они тепленькие из родового пузыря в ледяную воду падали. Глазки, как у перепуганного ребёнка, и от перепуга они даже не успевали бекнуть, так смерть тисками хватала тельце. А болесть мне дано, искупить мои грехи перед Господом

|

- Бабушка, меня в пионеры будут принимать. Нам рассказывали, что отец – кулак убил своего сына, а другие кулаки ему помогали. - Разное было, - никак ответила бабушка. - Вы бы тоже меня убили? - так я тогда уже искала историческую правду семьи в государственной лжи. |

Умела наша Ивановна слушать, понимать и переносить несправедливость. Умела всё делать с радостью. Видимо, награды Господа хватило на всю её многострадальную жизнь. «Венец стариков – сыновья сыновей». А истоки сыновей – родители родителей. Ребёнок, выросший без дедушки, бабушки, – инкубаторский цыплёнок. Ясельки, садики, школы, институты... И на, жизнь, робота. В моей жизни все эти учреждения были в одной бабушке - Финадоре Ивановне, бабушке Аверихе. Мне казалось, что нас с мамой и по фамилиям-то не знают. Она была Нюрой бабушки Аверихи, а я – Галей Нюры бабушки Аверихи.

Мой исток, глоток чистой водицы, который раскрывал дополнительные органы чувств в моей душе, бабушка. Её жизненного института хватит мне с рождения и до конца. Художественные зарисовки, помещённые ниже, написаны с наших жизненных ситуаций, а на фотографии, сделанной Петей Булочкиным, приёмышем из близнецов, вы видите нас в огородчике, где стояли колодки с пчёлами. Можно было бы написать «ульями», но это был бы уже не наш язык и не наш дух.

За нашими спинами – плетень: внизу он ровненький, из времён «вражьих», сделанный прутик к прутику, наверху уже просто набросанные ветки.

Позже никаких плетней не стали городить вообще, понятно, дело это трудоёмкое, а я, глядя на него, все время искала ответ на вопросы: «почему и за что?»

- Я вчерась разговаривала с нашим малинником, - сказала бабушка внучке с грустью и, подперев голову рукой, затихла.

- Он разговаривает? Ты видела его, когда во дворе на стуле гуляла?

- Нет. Я видела его из окна. Он меня манил рясной малиной, видно, не знает, что не могу больше ходить к нему.

- Малинник может понимать?

- Головой покачала в разные стороны, глядя на него, мол, не приду, так он заплакал.

- Как?

- Горько, ягодками - посыпались, посыпались на землю, как слёзки.

- А если я сбегаю вместо тебя, он перестанет плакать?

Радость встрепенулась в бабушкиной груди. Жалостливой растёт внученька, теперь научить её надо не бояться. До сей поры всё рядом была, за ворота шагу сама не ступит.

- Перестанет, только мамка заругает: «Куда дёвчонку послала? Она ещё маленькая, трусливая».

- Я же не такая же, я же большая.

- Тогда давай тайком сделаем. Я сяду у раскрытого окна, ты будешь собирать ягоду и меня видеть.

- Только покрой белый платок - он приметный.

- Доставай из скрыни два – тебе и мне. Давай-давай, ничего что новые. Мы с тобой тоже девки новые – бядовые. Зеркало ташшы, в теантер сбираимси, - последние слова специально сказала неправильно, чтобы смешнее было.

В новом платке, с котелочком, подвешенным на шее, помаршировала наша Аичка к малиннику. Имя «Аичка» само собой родилось, как она позовёт: «Бабушка!», та ей отвечает: «Аичка». Деревня подхватила и жизнь дала.

Бабушкин платок видит, свой на виду держит, ягодку не ест, собирает - торопится.

Мухи зудят, комары пищат, птички чивкают – все пугают. Из малинника выскочила,

но тут же сделала тпруу, как лошадку себя остановила. Не хотела, чтобы её видели

боягузкой да ещё после того, как она справилась со своей работой. К дому

зашагала победительницей. И тут вдруг так малины захотелось! «Сяду на лавочку и

немножко поем. Я же не ела», - подумала и села. Пальчиком поделила на четыре

части: бабушке c дедушкой, папе с мамой, Лячку и себе. Свою часть съела, и ещё

хочется. Лячок сегодня в поле, там себе найдёт. Съела его долю. Папа с мамой

сено убирают, там ягоды полно. Осталась бабушкина. Сразу сытой стала и есть

перестала. Что-то нехорошее на минутку шевельнулось внутри и сбежало.

Открывает дверь и кричит:

- Бабушка!

- Аичка.

- Я пришла! - и подаёт котелочек. Рожица, измазанная малиновым соком, победно

сияет.

А бабушка не видит этого, знай, нахваливает:

- Ах, да умница! Ах, да добытчица. Не побоялась! И сколько нарвала!

Закружилась у Аички голова от похвал. В басне ворона сыр выронила, а в жизни Аичка выдала себя с головой:

- Бабушка, ягоды было много! Я её съела.

Бабушка как не слышит:

- Неси, внученька, мисочки, всем поровну делить будем.

Опять это что-то шевельнулось в груди у Аички.

- Эта ягодка - папе. Он так устаёт, целый день с трактора не слезает, бедный. Эта ягодка - маме. Она на работу поехала с больной головушкой. Эта Лячку, он всегда тебе привозит. Эта нам с дедусей. Я сидела у окна, помогала за себя и дедусю. Эта, самая большая, тебе. Ты у нас сегодня кормилица.

А у «кормилицы» большие зелёные глаза становились всё больше и больше. Ужас раздвигал их на всё лицо и таращился в мисочки, в которых лежало по нескольку ягодок. Даже не ягодок, а ягодного месива.

Лицо Аички сморщилось. Глаза плотно закрылись. И ужас пролился слезами.

- Бабушка, миленькая, я плохая девочка. Я тебя обманула. Я съела и своё, и папино, и мамино, и Лячка. Я только твоё принесла. Я... я...я, - захлёбывалась она, - я стану хорошей. Не говори только папе и маме, и братику.

- Им и моей ягоды хватит. Сегодня поделим мою, а в другой раз - твою.

- Я сбегаю ещё завтра. Я всю свою... - больше она не смогла сказать и слова. Уткнулась в бабушкин подол носом. Плач тряс её плечики, но родные руки волшебно погладили и прогнали плачь прочь.

Омытая слезами, Аичка успокоилась. От плохого поступка её душенька в голоде была, шевелилась, сигналы подавала, а животик своим «хочу» заглушил их, и она не услышала. Можно сказать, что бабы Доды урок окончен. Но рано.

Они вошли в дом уставшие, грязные, протянули доченьке с улыбкой гостинец от Лесовика - в широком листике малину. А Лячок нарвал ей такой букет земляники и костяники, что двумя руками надо было держать.

Свой первый поход по малину Аичка запомнила на всю жизнь. И каждый раз как вспоминает, так хочется стереть его, чтобы не было. Но стереть, к сожалению, ничего нельзя.

Не любила Аичка вязать, вышивать, варить, но её всему помаленьку учили, пригодится, девочка ведь. Как жить-то, если не научиться выживать? Деревенских девочек с малолетства готовили. И Аичка не составила исключения. Днем помогать надо и поиграть хочется, а тут ещё вязание. Они так решили с мамой, если вязать по кружку в день, то к её отъезду в школу закончат скатерть.

Чаще всего норма ею не выполнялась, и этому находилась куча откоряк. Середину

свяжет, а лапки-веточки не успевает. Но отыскался у неё спонсор, как

по-нынешнему говорят.

- За час свяжешь кружок - получишь рубль, свяжешь другой – шоколадных конфет

дам, - завлекает бабушка Дода.

Рубль - это бешеные деньги, а шоколадные конфеты – это роскошь. Вяжет Аичка – старается, кто бы не захотел за такое постараться. Бабушка уснула. Чтобы мухи ее не беспокоили, прикрыла марлей, а чтобы часы не будили, остановила их.

Долго ли коротко ли (часы стоят), бабушка проснулась.

Часы тайком запускаются, кружочки выкладываются, с важностью внучка доклад держит:

- Вот один, а вот другой!

- Способная ты у меня, внученька, даже шибко способная.

И показывает на стол:

- Возьми рупь под клеёночкой.

- А где конфеты?

- За конфетами ко мне подходь.

Подходит она безо всякого подозрения. Села рядом на кровать. А бабушка за ухо взяла и держит. Не больно, но ужас как обидно. В глаза смотрит и говорит:

- С братом твоим не было мороки смальства. Ты всю мороку себе, знать-то, взяла. Способная, слов нету. За плату, так два кружка свяжу, и часы подкручу, а как матке помочь, так «дялов много». Совесть не купить, не продать. Её с малку надо бяречь. Теперь иди, гуляй, урок окончатый.

В нашей деревне (и не в нашей тоже) вся живность детьми выращивается (и не живность тоже детьми). Большие маленьких братиков и сестрёнок поднимают на ноги. Так говорят образно, так есть и не образно, в прямом смысле. Родителям некогда, надо быстро топать, чтобы было, что детишкам лопать.

Девчонки всегда возятся с цыплятами и гусятами. Мальчишки с крупным скотом: запрягают, поют (и поют тоже), кормят. К этому были приставлены и Лячок с Аичкой. Вам не надоело, что я их всё кликухами зову? Деревня же. В ней у всех своя имеется: пудя, горелка, гриб солёный, цыган, залётка, чекуренчиха (от четушки, чекушки, раньше пили-то по маленькой). Всех перечислять – бесполезное дело делать. Так оставим.

Я бы эту главку назвала ещё «Жалостливые», как в деревне говорят жалисливые. Без жалости в наших краях делать нечего. В далёкие времена мода такая была – людей гонять с места на место. Кто выдержит, тот и стоящий. В Сибири всех жалели, тайком, правда, а то и сам пойдёшь по этапу - сибирскому тракту. «Хлеба же сунуть страждущим людям завсегда момент сыщется», - так баба Дода учила. Она себя своей жалостью обезножила. Весной ранней нечем скота кормить было. Колхозных овечек стали гнать через речку в поле. Всё какую-то травинку съедят. А они c перепугу катиться начали. У них мода такая катиться по весне, тут же шуга прёт, какое катиться.

Природе не прикажешь! Хто ж жалостливый выдержит глядеть на такое: тёпленькие, скользконькие, глазки ещё не успели продрать, а на них вода ледяная. Баба Дода кинулась в воду за ними. Схватит ягнёночка и на берег, людям отдаёт. Всех спасла, даже не заболели, сама же радикулит схлопотала. Её спасение, что рядом с ней выросла жалисливая девочка Аичка. На солнышко выведет погреться, а если уснёт, марлечкой прикроет лицо, чтобы мухи не доставали, а одеяльцем ноги. чтобы согрелись. «Квёлая она у меня», - говорила она, как старушка.

На её руках были не только бабушка, но и гусята. Пушком обросли чуть, и земля травкой чуть покрылась, вынесла она их на горочку в конце улицы и сидит, любуется. Гусенятчие «родители» тут обгогатывают друг друга и деток своих. Всем хорошо! И вот вам нежданчик- дождь как впорол! Цыплята б под курицу лезли, а эти гоноровые, клювы пооткрывали, головёнки к небу задрали, будто напиться не могут. Уже ножата подламываются… Гром усиливает этот ужас: громых, громых. Разгромыхался.

Аичка стала над гусятами на четвереньки, закрыла их своим тельцем, пытается в мокрый подол платьица всех собрать. А гусак-дурак, подлец щипучий, решил, что каюк настал его деткам. Как заорал, крылья расставил, вмах взлетел Айке на спину и ну, крыльями бить и клювом щипать. Спасение, что повёрнутый от головы был, а там трусики. Редко за тельце попадал. Самое непонятное в этом, что Айка не кричала.

- Ксюш, гляди-ка, чавой-то там гусак буянить? - спрашивает бабушка-соседка дочку. Сама она с утра до вечера в окне «прописатая».

- Ой, чии ж это гуси? Ён же какого-то дитёнка скубёть.

- Девчонка, платьицо на ней.

- Никак Алька Нюрина. Чего она не бегить, не кричить, стоить перекинутым мостом, как вкопатая.

Метнулась Ксюшка под дождь на улицу. Давай отгонять. А гусак разъярился, чистый аспид, на неё стал кидаться. Палки только забоялся

- Чего ты тут коленками к земле прилепленная делаешь?

- Вот, - отвечает синими губёшками Аичка и показывает слипших с синюшной кожицей своих подопечных.

- Чего ж ты не бёгла, када гусак подлетать стал?

- Чижолый он, за зиму отожрался пшеницы.

- Гусыни худнут на яйцах, а эти бездельники объедаются.

- Зато, какие потом защитники!

- То-то он тебя отзащищал. У тибе и петух, как собака, тоже защитник.

- Покусатый шибко. К пчёлам перелетел, они ему там показали свою оборону. Весь гребень в жалах был. Вытаскала Аичка по одному, холодной тряпкой жар с него снимала, выздоровел. А он первого, кого погнал – это Аичку. Она заскочила на ворота и смеётся. Влюбчивая она в каждую букашку

Зимний, тихий вечер. Горит керосиновая лампа (электрическая редко загоралась, всё поломки на линии). На краешке большого стола лежат нитки, ножницы, каталка, короче, всё нужное для матери и дочери.

- Ты, дочичка, приглядайся, как надо, чё делать. Тебе какой годок пошёл? - задаёт мама вопрос на засыпку.

- Десятый.

- Большая уже! Вот я ниточки одинаковой длины нарежу, а ты их складывай вот так жгутиком и скручуй. Толшее будя, значит, надольше хватить. Ты када совсем вырастешь большой, вот так учись прилепляться к суженому, как эти суровые ниточки одна к одной. Крепше жить.

- Как ты жила с папой?

- Да милая. Папа и сейчас нам с тобой помогаить. Он не можить с нами жить, на работу далёко ездить.

- Поэтому он живёт там с тётей Шурой?

- Да, родная.

В этот вечер они не вязали, как обычно, а катали свечки. Скоро Пасха. Да без свечки в доме и в будний день неуютно. Наделав жгутиков, они начнут топить воск. Мать расскажет о труженицах-пчёлках, их пользительном труде:

- Ты у меня тоже труженица. А када вырастешь, гляди для кого трудисся. Поняла?

- А ты для кого трудисся?

- Для тебя и для бабушки.

- А я думала, что ты ходишь на работу, чтобы хлебушек зарабатывать.

- Да, милая. А хлебушек для кого? То-то же. Без вас я лежала бы на печке и в потолок плевала.

- А свечки то же для нас с бабушкой?

- И свечки для вас. Вот сейчас накатаем поболе, я зажгу одну и буду Богу молиться за тебя и за бабушку.

- За бабулю понятно, она шибко больная. А за меня чего? Непослушная?

- За тебя буду спасибо говорить. Я без тебя счас одна бы печалилась, а ты, как звоночек, рядом. Просить буду, чтобы ты выросла умненькой.

- А мне за кого молиться?

- Послушай подсказку у себя внутри.

- Я тоже буду за бабушку.

- Умница.

- За тебя.

- О чём за меня?

- Чтобы ты так не уставала и не плакала.

- Спасибо. Хорошо. А за себя?

- Я не знаю чего у него попросить себе?

- Попроси, чтобы он, как свечечкой, дорогу тебе до школы освещал. Лес, кустики, а ты бежишь и не боишься.

- Давай, скорее, сделаем и помолимся.

- Давай. Это будет нашей тайной. Только ты никому не рассказуй, а то не сбудется. Ты ж у меня понятливая.

Так из вечера в вечер мать находила общее дело с дочерью и, как могла, вела её в жизнь, и как могла, вела её к Богу.

- Ты помнишь, когда я ездила в город? - спросила Аичка маму и тут же продолжала говорить-говорить.

Когда меня положили спать в отдельной комнате, в неё уже полумрак поселился. От моей же кровати держался подале. Ночничок, видимо, приказал: «Стоять! Не прибли-жаться»! Полумрак, конечно, не мрак, он миролюбивый, поэтому отошёл и не застил. Я лежала, на него глядела и силов не было, так хотела домой. Вспоминалось, как бабушка говорила:

- Чавой-то мяне сёдни тоска гложить?

- Что она гложет? Кости что ли? – спрашивала я

- Тоска – не собака.

- А кто?

- Ой, милая, лучше тебе не знать.

Вот теперь, думаю, наверное, и ко мне она пришла. Познакомиться хочет. Знает, что я не дома.

Лежу, лампочкой теперь уже мрак гоняю. Скажи, тоска – это когда с тобой кого-то родного нет? Да?

- Да, родненькая, кого-то нет.

- Растеряешься один и не можешь привыкнуть. Я там одно стихотворение читала про женщину. Она тоже сильно тосковала, потом у Бога стала просить всякую всячину: обезьяну, чтобы веселила; змею, чтобы приласкала; льва, чтобы охранял. Представляешь? Поиграет с ними, поигра-ет и всех прогонит. Сидит опять плачет. Так ей Боженька дядю послал, чтобы тоску выгнал. Я тоже стала с Божень-кой разговаривать. Но просить всю эту всячину не стала. А зачем? Теперь же нас двое. Боженька сказал, что я хорошая девочка. Я ему улыбнулась. Тоска спряталась. Пришёл сон. Мы за это помолимся?

- И за это помолимся, ясочка.

Звёздная болезнь бывает у актёров, их детей и у других видных и не совсем видных деятелей. Звёздные дети звездятся родительскими звёздами, а у Аички всё было по-другому.

Она не пользовалась бабушкиным авторитетом, свой зарабатывала рядом с ней. Где бы она ни была, её всегда привечали:

- Ой, кто это к нам пришёл?

- Аичка.

- Я тебе и бабушке гостинец приготовила. Эту головку сахара тебе, а эту бабушке отнесёшь.

Или:

Стайка детей идёт в школу через деревню, лежащую на их пути.

- Вы из какой деревни, ребятки? - спрашивают.

- Из Кизыкчуля.

- Случаем среди вас нет внучки бабушки Аверихи?

- Есть.

- Ты моя помощница, - говорит женщина и искренне любуется засмущавшейся девочкой. – Выросла, не узнать. Какой год миновал?

- Десятый.

- А моему Коленьке уже два годика. Ты помнишь, какой он смешной родился?

Или:

- Алло, школа? Передайте Аичке из пятого класса, что я сегодня в её деревню еду.

Могу свозить домой. Пусть прибёгнет после школы.

Или:

- Аичка, сбегай к моей ребятне, я их одних кинула. Будут искать, куда мамка

делась.

Или:

- Аичка, помоги мне хоть руки, ноги обмыть, прям с огорода.

Аичка очень гордилась своей бабушкой-повитухой и старалась ей соответствовать - участвовать в добрых делах.

- Глянь, унученька, хто там подкатил к воротам?

- Не узнаю, но вижу, что родить приехали.

- Ставь, детка, водичку греться.

К работе приступали обе. Бабушка закрывалась в горнице с роженицей и её криками, сделав перед этим распоряжение:

- Вода закипит – скажешь, свёклу не забудь.

- А где взять холщёвинку для квачика?

- В сундуке, и не забудь утюгом прокалить. Свёклу три на меленькой тёрочке, чтоб сок потёк. Ромашку надо заварить. Сок - для дитя, ромашку - для матери, чтоб чистой стала. И баня для неё, чтобы распарить в тепле и всё поправить

Многое делала Аичка, не понимая для чего это надо, но бабушка сказала, значит надо. Общим был их труд и общей – слава

Один случай покрыл их головы непроходящей славой. У бабушки ослабли руки, и она больше никого не принимала. Рожениц стали возить в район. Лето. Всё взрослое население деревни в поле. А тут нате вам, подъехали.

- Бабушка, не довезу, - взмолился Петр, - пока с работы прибёг, Клавдея рожать начала.

- Милый, что же я с ней делать буду? Руки-то не грабают.

- Ничего не делай, только доглядай, чтоб не померла.

- Это твоё «ничего не делай» двух жизней стоить. Господи, какие же они дурные, эти молодые папаши!

- Христом Богом прошу, - кидается в ноги, чтоб не отказала, а в глазах боль от страха за жену.

- Отчепись ты от неё, а ты перестань глотку попусту драть, иди в горницу, там орать будешь, когда команду дам. Задал ты нам задачку известную с неизвестным. Иди, Пятро, баню растопляй, вода в котле есть – грей.

Достала чистый бумазейковый халат, одевает, а на лице дума гнездится. Потом повернулась к Аичке и серьёзно сказала:

- Ну, внучечка, экзамент у нас с тобой такой, что не сдать нельзя. Переодень и

ты платьице.

- Мне что-то другое надо делать, не так, как всегда?

- Ты видела, как Вишенка телёночка родила? - счас ты увидишь, как ребетёночек родится. Главное – не пужайся.

Моя голова, а твои добрые рученьки счас нужны. Не боись её криков. Они кричат, а через пару минут радава-ются. Ты только сполняй, что скажу, и крови не боись. Это хорошая кровь.

- А вдруг не сполню, как надо?

- Сполнишь. Ты у меня ученица, куда с добром!

После таких слов хотелось исполнять самую трудную работу.

- Подходи, гляди. Уже головка близко. Помогти немного надо. Не страшно?

- Страшно.

- Не боись. Сёдни сам Господь на тибя глядить. Ну, Клавдеюшка, передохни чудок. Знаю, милая, знаю, как это больно. Счас потуги пойдут часто. Ты уже готовая. Действительно, не довесть. Я подмогну.

Левой рукой взяла правую за запястье и Аичке поясняет:

- Рукой головочку обвяду и начнём. Ну, пошли, пошли – тужься, - командно и грозно закричала на Клавдею. - Головка уже на выходе. Тужься, а то удушишь.

И роженица, услышав страшные слова, принялась молча стараться с дико выпученными глазами. Смотреть страшно!

- Она счас закричит шибко, ты не слухай, тягни мою руку, придай силы. Бярись двумя рученьками. Так, мои родимые, так. Ай, да девки у меня! Ай, да умницы! Ишшо, ишшо… Спасибо, Господи! Спасибо, Милостливый! Счас обиходить надо, от мамки отделить, так. Пупочек мы с тобой потом закопаем, чтобы родины не забыл. Подымай его унученька, покажи Клавдеи свистульку меж ножек, пусть сыну порадуется. А ты чегой-то пикнул и молчишь, а ну кричи!

И ребёнок будто понял, кто здесь хозяин, закричал вначале пронзительно, потом его «уа» стало, как мяуканье, нежным и ласковым.

- Ты пялёночки привязла?

- Не знаю. Петя собирал.

- Насбирал твой Петя со страху полные штаны. Уже дитёнок кричит, а он, видать, у бани под полок забился.

- Бабонька, я за дверью. Скажи кто у меня?

- Кого хошь?

- Кого дашь.

- Молодец, знаешь, что мине по-другому нельзя отвечать. Дам тебе сына.

За дверью - «ё-моё», и всё стихло.

- Домой побёг, старенького дедуню порадовать, - догадалась Клавдия.

- Вот и ишшо одного Божьего дитёночка мы с тобой родили, моя внученька, - сказала бабушка ласково и поцеловала свою помощницу в макушку.

-Квачек делать? - спросила довольная собой Аичка.

- Сделай, милая, пусть пососёт свеколку, она ему кишечки очистить. Тогда его мамке под сисю подкладём.

Вырастали бабы Додины внучата. Разъезжались. Раз-возили по белому свету славу о ней. Родная внученька рядом жила и опыта набиралась. Теперь нетрудно угадать, кем она стала?

- Врачом?

- Учительницей.

Когда немощь подступила вплотную, больше не принимала бабушка никого, всех отправляла в больницу. Но бывали такие срочные, что на месте прихватывало, тогда привозили акушерку и бабушку для надзора.

Одним зимним субботним вечером вымыли мы её в бане, посадили на саночки и подвезли к крыльцу дома, чтобы внести. Кони храпанули у ворот. Калитка открылась в мах. Мужчина в дохе опрометью кинулся к санкам, молча занёс в хату и стал, плача, просить:

- Бабушка, родная, поедем, жена не может разродиться.

- Ты чей же будешь? – заговорило старушечье любопытство.

- Я тут у тебя родился, Крюковский я.

- Чё ж я могу, деточка? Врача надо. Када зачала рожать-то?

- Уже третьи сутки пошли.

- Чё в больницу не повезли?

- А чё туда весть, када врачиха коло ние сидить.

- Нюрк, бяду чую. Прибяри мне голову малость.

- Мама, куда ж ты после бани-то.

- Господь выбору не дал. Помрёть, мне совестно жить будет.

Завернули её в шубу, положили в кошёвку, и понесли кони птицей.

Спасла консультант по женскому делу. Врач по кускам вытащила уже разлагающийся плод, а бабушка кровь пустила и травами отпаивала.

Четверо суток не было дома – переживать начали, но опять кони-птицы подкатили к воротам и в целости сохранности внесли нашу спасительницу.

- Учитесь девки дело своё сполнять! – сипло засмеялся беззубый родной рот, и она победительницей села на своей кровати.

- Бабушка, ты победительницей сидишь!

- Да, внучечка, приняси с улицы горщёк, пусть тоже рядом посидить, - и опять радостно и сипло засмеялась.

Строгая женщина умела в радости жить, имея две смены белья и узелок смертёльный.

Родина вернула меня на родину в пятьдесят лет. Забыто всё: и как доить, и как

запрягать. И жизнь уже не та, и люди какие-то другие, не те, а доброта всё та

же. Природа всё та же, только речка от грусти высохла, потому что вернулась я в

деревню чужую. От своей осталась Божья красота тайги и гор (К.С.). В пятьдесят

пять опять распрощалась с родными могилами и обжитым местом. В один из приездов,

уже в шестьдесят лет, случайно встретила старушку, которая рожала в доме бабушки

Аверихи.

Мне казалось, что до этой поры не только зарос наш край, но и память о славных делах её, и только во мне теплится ушедший мир бабушки Финадоры. Слушая, вероятно, уже последнюю свидетельницу нашей жизни в ушедшем ХХ веке, радость резвилась в моей груди озорным ребёнком, прыгала вкруг меня, и я вся растворялась в воспоминаниях, так реально уводящих в моё детство. Старенькое тельце незнакомки я прижимала к себе, целовала её морщинистое лицо, а она смотрела на меня тёплым взглядом затуманенных глаз и говорила: «Надыж такое? Кого встретила. Надыж».

Подъехала машина. Мужчина бережно, как подарок, снял со скамейки, посадил её в машину, пальчиками руки с синими жилами она шевельнула в мою сторону и стала что-то говорить сыну, показывая на меня. Я сидела на автобусной станции, не веря, что это было. Уверена, эту встречу Господь уготовил для меня, как подарок за любовь.

Мама улетела к папе в Норильск, а мы с бабушкой остались вдвоём. Она задержалась, а уголь для топки закончился. Мне 14 лет, я на зимних каникулах. Иду, робея, на конный двор. Прошу у конюха коня. Дали. Запрягли. Кошеву поставили. Дома бабушка проверила – тепло ли укутана, и благословила. Замоталась в тулуп и тронула вожжи. Торопилась, успеть бы вперёд обоза из соседней деревни, а то они едут в 10-15 подвод, не дождаться будет и не подъехать к шахте.

Морозец терпимый, солнце искрится, со снегом забавляется, дорога накатана, поворот к шахте направо. Конь сам повернул и повёз уверенной рысью в глубь тайги. И вдруг остановился, и остановилось сердце моё. Я гляжу, а дороги дальше нет, кругом белизна нетронутого снега, только вокруг места, у которого стоим, всё притоптано. Видимо, все последние дни он возил отсюда сено. Сейчас подцепят «Кировцем» весь стог разом и поволокли, а тогда не было такой силищи, вот и горбились труженицы – лошадки. Спрыгнув, разворачиваю сани, гоню, что есть мочи, теперь уж не об угле думаю, а как бы не напороться на волчью стаю. Выехали на большак, а впереди хвост медленно ползущего обоза сползает уже в сторону шахты. Всё! Слёзы сгрудились в заветном месте и готовы выплеснуться, но я только подхныкиваю и тороплю коня – без угля не вернёшься.

Приехали. Оставила подводу на горе, а сама с ведёрком – вниз. Наберу угольков у самого входа, в шахту не лезу, и несу наверх. Мужики в шахте накойлили. Вышли подводы по одной разворачивать и подгонять задом, а я тут носом швыркаю – согрелась.

- Это ещё что за чудо в перьях?

- Я не чудо, вернее чудо мамино, а не в перьях.

- Я же вижу, что общипанная. Из какой деревни?

- Из Мосино.

- Глядите, мужики, живая, ещё шутит.

Я назвала самую дальнюю деревню, понятно, что дитя так далеко не отпустили бы. Потом один признал, чья я, наверное, рожал у нас.

Стащили мои сани, нагрузили короб блестящих боками чёрных отлакированных временем комков, один в один, сверху мою драгоценность посадили.

- Укрывайся, а то разгорячённая, охолонешь, и не боись. Теперь конь никуда не завезёт, домой они завсегда дорогу знают.

С Татьяниной горки уже деревню видно, я и запела. В деревню въезжала легко, словно не тяжесть подо мной, а крылья надо мной!

- Унучечка моя! Так быстро приехала? Всё ли сладилось?

Но увидев у меня в руке драгоценный слиток, погладила и сказала: «А уголь-то, уголь какой!»

- Весь такой, - заносчиво ответила я, как будто сама его сделала.

Повзрослев, я поняла, что мужики старались не только для маленькой девочки, но и для старенькой бабушки

Государственные жернова, калёные в лживой политике, беспощадно перетирали наших людей, а гляди ж ты, все равно уцелело добро.

Из конверта сестрёнки Тони выпала слёзная радость. Сравниться она могла бы только с возвращением родных, откуда никогда не возвращаются.

«В начале 2008 года будет выставлено на торги Кизыкчульское месторождение с запасом угля в 95 мил. тонн. Планируется добывать до 1,5 мил. тонн угля в год. В проект включено строительство железной дороги».

Благослови, Господь, того, кто об этом вспомнил!

Уморили деревню Кизыкчуль. Умерла. Чем дальше в годы, тем плотнее и гуще тайга, которая когда-то отсту-пила. Теперь укрывает обезлюженный и обездоленный кусок земли, своей непролазностью и непроходимостью. Жалко погубленный труд (синие жилы рук), который вложили труженики, чтобы сибирская тайга в своё время поддалась. Они знали, где селились: речка, тайга, известь, глина, уголь. Теперь памятником их труду стоит заброшен-ное кладбище.

Тянется обоз подвод, везут короба с углем – это из прошлого. Тянутся составы, везут на товарных платформах уголь – это из будущего. Перестук колёс и перекличка поездов благостно отзовётся в печальной обители наших родных:

«Мы не зря здесь жили.

Мы здесь жили, не зря.

Здесь не зря жили мы».

Из чужого края в свой тянусь и всё жду, когда же застучат колёса поездов.

Дождаться бы.

Чтобы не заросли тайгой родимые могилы.

В 1960 году я заканчивала десятый класс. Бабушке стало плохо, я приехала из школы домой по вызову мамы. Лежала моя родная без движения и речи, только, глядя на меня, пару редких слёзок скатилось по щекам. Утром я уезжаю в школу, а она беспокойно моргает глазами и пытается что-то сказать: Гыль, гыль, - и показывает глазами на печку.

Мама догадывается и уточняет:

- Гале?

В подтверждение прикрываются ресницы.

- Что-то лежит для неё на печке?

Опять согласие ресниц. Я залезаю на печку к нашему мешочку. Подношу его бабушке и открываю – там разные конфеточки - насобирала для меня. Гостинцев-то никто не мог принести, а ей хоть пару конфеточек, но несли.

- Гале дать? – спросила мама, и без подтверждения понимая это.

Я поцеловала её. Она посмотрела ласково и закрыла глаза.

- Утомилась она. Езжай, доченька.

Я видела печальную маму, беспомощную бабушку, но осознать присутствие смерти не могла. Казалось, этого с бабушкой не должно случиться никогда. Через три дня позвонили в школу. Иду к директору в кабинет, знаю зачем, но опять же не верю. Запрягли мне коня. Села на сани и поехала. За сорок семь километров пути я поверила в происходящее. Как только удушье осознания накаты-валось на меня, я кричала и плакала. Крик разносился по безучастным снежным полям, терялся среди деревьев и застревал в кустах. Так простелилась первая моя стёжка печали. К деревне путь лежал мимо кладбища. Проезжая, я увидела сугробы снега, раздвинутые дорогой, по которой повезут мою бабушку.

Приехала домой в полном молчании – голоса не было вообще. Так в молчании мы с бабушкой «встречали и провожали» 8 Марта 1960 года, ставшее Днём светлой памяти Белоусовой Финадоры Ивановны.

На эту дорогу упал при отъезде прощальный крик моей мамы, мои прощальные слёзы, рвавшаяся из груди боль. Да не зарастёт дорога к Балахтинскому району, да не перестанут птицы прилетать в тихую обитель и каждую вёсну из тёплых краёв приносить от меня привет на Кизыкчульское кладбище.

Адрес памяти для потомков: Красноярский край, Балахтинский район, д. Грузенка (ещё чуть живая), д. Кизыкчуль (умершая моя

P.S. Кто-то протянет руку, запишет адрес и поедет к родным могилам. Уверена!