Воспоминания о Сибири

Я родился в 1916 году в Эстонии в семье крестьянина. Мой отец много трудился, чтобы купить два маленьких хутора в Раазику. Хутора были куплены на займы, поэтому с выплатой процентов было много забот.

Советская власть приложила много усилий, чтобы уничтожить развитые эстонские хутора. Так на отцовские хутора были наложены разные обязательства и большие дополнительные налоги, которые постоянно увеличивались. Многих хуторян объявили кулаками, а налоги на кулаков были непреодолимы.

В 1940 году я из боязни принудительной мобилизации устроился на работу в Раазиковское военизированное отделение связи. Днем работал там, а вечерами и ночами —на своем хуторе. Хотя мои хутора были маленькие, но стояли они раздельно. Поскольку работать в обеих хозяйствах я не успевал, то в 1946 году хутор Ое отдал в бесплатную аренду другому хуторянину.

В 1944 году умер мой крестный отец, длительное время служивший кистером и органистом в нашей Харью-Яниской церкви, и у нашего пасторства не стало органиста. Поскольку я часто замещал его, эту работу возложили временно на меня. В 1946 году вернулся после службы в Советской Армии пастор Алфред Тооминг и пригласил меня на постоянную работу кистером и органистом. При церкви имелся пустовавший дом для кистера, который нуждался в капитальном ремонте. Мы с супругой Хельми отремонтировали его своими средствами. В послевоенное время было очень трудно достать краску, картон, обои, клей и другие строительные материалы, их можно было только обменять на продукты, но желание иметь свой дом было настолько велико, что мы пошли на это.

В 1946 году мы переселились в отремонтированный дом. Уже можно было предположить, что с работой на собственном хуторе придется распрощаться. Зато здесь в мое распоряжение дали 8 гектаров приходской земли. Мы завели корову, быка, теленка и двух лошадей. Поскольку у пастора лошадь отсутствовала, вторую лошадь я одолжил ему. Таким образом, вместе с ним мы обрабатывали приходский участок. Мы с супругой были очень рады нашему новому дому, но работы в нем и хозяйстве было много, а сыну Юхану—только несколько месяцев. К счастью, нам помогала моя пожилая двоюродная тетя из Таллинна, которая охотно нянчилась с сыном.

На своей лошади я продолжал трудиться и в отделении связи. После сверхурочной работы, иногда получал несколько дополнительных свободных дней и использовал их для постройки новой изгороди и ворот. Молодые работящие руки, усиленное желание и стремление к лучшему могут вершить многое!

Половину урожая со своего хутора я забрал себе. Свою долю сена, зерна и фруктов мы привезли в пасторство, сено и зерно положили в старую пасторскую ригу, где хранился урожай и других работников пасторства. Здание было велико, там же и обрабатывался урожай. До осени я отремонтировал все закрома амбара, урожай 1946 года был обильным, зерна предостаточно.

Если в будние дни я работал связистом на своем участке, то в воскресные и дни церковных праздников был занят в церкви. Я понимал большое значение службы, а от выполнения ее получал удовольствие и радость. Поскольку в то время суббота была рабочим днем, то похороны могли быть и в рабочее время, а также конфирмация молодежи. Я обучал их церковным хоровым песнопениям и хоралам. Руководил также церковным хором, где пело около тридцати человек. В то время в Раазику еще жили люди, хотевшие петь духовные песни и не ленившиеся приходить вечерами в церковь разучивать их.

1946 год был еще довольно спокойным, в Раазику было мало жителей, настроенных антицерковно, но уже появлялись первые признаки атеистической пропаганды. Происходили аресты церковных деятелей. Узнавая об этом, я испытывал постоянный страх, особенно ночами, потому что арестовывали в основном ночами, поскольку темные силы всегда боялись дневного света, а еще больше—света духовного. Мне, выходцу из преуспевающего хутора, трудолюбивому человеку, да еще и церковному служителю, было чего опасаться.

Несмотря на это, я с усердием работал в церкви, дома и в отделении связи, как большинство эстонских мужчин и женщин. Жизнь в моей семье была красивой, полной любви, надежды и веры. Она могла быть такой и далее.

Молодая, красивая, трудолюбивая и любимая жена, подрастающий сынок Юхан, который уже двухлетним был везде со мной – едя на молоканку, сидел рядом, на велосипеде было сделано для него отдельное сидение. На всех сенокосных агрегатах тоже были сидения для него. 13 октября 1948 года родился второй сын Яак. Было много радости, счастья, надежды и любви.

Но наступил 1949 года, с ним темные времена, кругом пошли аресты, признания хозяев успешных хуторов кулаками. Царил всеобщий страх перед будущим. Ночью 25-го марта 1949 года в темноте на грузовых машинах въехали во дворы эстонских хуторов советские солдаты и сопровождающие их эстонские депортировщики-наводчики. Людей вытаскивали из постелей. Давали немного времени на сбор необходимого и увозили из дома, не щадя ни стариков, ни детей, ни больных. Нет слов, чтобы передать всю душевную боль и грусть людей, которые вынуждены были бросить свой любимый дом, тяжким трудом нажитое имущество.

Мы с супругой тоже предчувствовали беду. Супруга ночевала в больнице. Пожилая тетя с сыновьями оставалась дома. Я ночевал на сеновале. Почти всю ночь я не сомкнул глаз, но к утру все-таки заснул. Проснулся, когда услышал, что залезшие на сеновал солдаты протыкают штыками сено. Прокол штыка прошел через мою зимнюю шапку, и я вынужден был вылезти из сена. Мне нанесли несколько ударов прикладом в спину и вынудили спуститься с сеновала.

На короткое время разрешили зайти в дом. Сыновья спали, Яак был в детской люльке, и мне удалось незаметно подсунуть под него кошелек с деньгами, в комнатах рыскали солдаты. Супруга говорила позже, что пропала только моя великолепная шведская бритва.

Во дворе мне приказали залезть в кузов грузовика, пообещав позже заехать еще раз домой. Поехали за другими. Если бы я добровольно не вылез из сена, где прятался, увезли бы моих сыновей и их престарелую няню, как это во многих местах и сделали. То, что солдаты сразу полезли на сеновал, наводит на мысль, что кто-то из новых жителей церковной мызы знал, где я ночую, и сообщил об этом в сельсовет. Страх перед тем, что увезут моих маленьких сыновей (Юхану было три с половиной года, Яаку — пять месяцев) заставил меня сдаться. Тетя сразу же сообщила супруге о случившемся, и она пришла домой, чтобы собрать мне в дорогу еду и другое необходимое.

Мы поехали за другими жертвами в деревню Хальява на хутор Хагари. Хозяина не застали, но остальных членов семьи уже успели увезти. По пути в Раазику-Ягала из хутора Керну загнали на грузовик молодую мать Анете Керн с двумя детьми. Их отец был арестован раньше . Еще раз заехали ко мне домой, загрузили котомки. В последний раз я обнял жену и детей, и под их плач грузовик выехал из родных ворот. В это время зазвенели церковные колокола, призывая прихожан на воскресную молитву. Под звон этих колоколов я три года спешил из собственноручно отремонтированного кистерского дома в церковь для служения Всевышнему. Сегодня под звон тех же колоколов в принудительном порядке увозили в неизвестность меня под надзором вооруженных солдат с разрывающимся от боли и горя сердцем. Большое счастье, что только я один был в списке подлежавших депортации. Намного хуже было бы отправиться в путь с двумя маленькими детьми, они, особенно Яак, который питался еще только молоком, наверное, не доехали бы живыми до Сибири.

Нас отвезли на станцию Кехра, где ожидал вагон для перевозки скота. На станцию привезли еще последних людей из разных концов Харьюского уезда — с Ания, Пенинги, Локса, Леези, Кыуэ. Точно не помню, но в вагоне было около 40 человек: стариков, больных, женщин и детей, мужчин было только трое. В Кехра простояли воскресенье и понедельник. В ночь на вторник нас прицепили к поезду депортированных, шедшему со стороны Таллинна. Начался путь в Сибирь.

Перед отправлением поезда еще раз проверили карманы пиджака и шубы. В кармане шубы у меня была маленькая библия - подарок крестного отца Освальда Несселя ко дню конфирмации. Солдат, конечно, не знал, что это за книга, к счастью, в нашем вагоне была женщина с тремя детьми из Пикавере —Элизе Лагле, которая владела русским языком, с ее помощью смогли объяснить солдату, что это очень нужная книга. Немного подумав, он вернул ее мне. Двери и окна вагона были закрыты. Ставни открывать не разрешалось. Когда переезжали мост через реку Нарва, я все-таки приоткрыл одну маленькую ставню. Вскоре миновали границу Эстонии. Сразу появилась другая картина – большие пустые равнины, одинокие лесочки, меж ними деревни с убогими домиками колхозников. Редко на дорогах виднелись путники—колхозники на русских телегах, резко отличающихся от эстонских, да и лошади отличались тоже. Увиденная картина очень отличалась от распропагандированной коммунистами счастливой жизни в социалистической стране.

Доехали до узловой станции Вологда. В Вологде железная дорога разветвляется: одна ведет на север, мы опасались, что именно туда и ведет наш путь, потому что именно там находились большие лагеря и всевозможные шахты. Там первыми «друзьями» был бы холод и голод. Вздохнули облегченно, когда поняли, что наш поезд взял направление на восток.

Раз или два в сутки поезд останавливался на станциях, где нас кормили хлебом и теплым весьма приличным супом. Можно было купить продукты, местные жители знали, что прибудет поезд с людьми. Но в нашем вагоне собрались сельские жители, у которых были с собой хлеб, мясо и другие деревенские продукты. А поскольку давали кипяток, мы не нуждались в продаваемом, все берегли деньги, ведь никто не знал, что нас ждет впереди.

Посередине вагона была чугунная печь. На станциях покупали уголь, дети и женщины могли греться. На мужчинах были овечьи шубы, и мы не мерзли. В вагоне были двухъярусные деревянные нары, на которых мы спали в пальто и шубах, постеливши под бок одеяло, подложив под голову котомку с вещами. Так мы провели четырнадцать ночей.

Для естественных нужд было в вагоне ведро, которое опорожнялось через окно во время движения поезда. Раз в сутки, когда мы находились уже очень далеко от родины, нас стали выпускать для естественных нужд под присмотром солдат, выстроив мужчин и женщин рядом в одну шеренгу. В соседнем вагоне была громкоголосая оптимистичная женщина, которая в шутку командовала «Ну ребята, выставим опять задницы строем!» Железнодорожники должны были убирать за нами.

В каждом поезде был пассажирский вагон для коменданта, сторожей и солдат. Во время каждой остановки солдаты пробегали по крышам вагонов, проверяя, нет ли в жестяном покрове дырок для побега. Этот пробег издавал колоссальный шум. Дети просыпались и очень пугались. Комендант назначил старшиной нашего вагона самого старшего мужчину Эдуарда Пихлакпуу, которого при побеге кого-нибудь ожидала наистрожайщая кара. Мне как молодому мужчине пригрозили, что при моем побеге будет арестована моя супруга и другие родственники. В наказание за побег назначалось 25 лет каторги в лагерях особого режима. Мы не слышали, чтобы кто-то пытался сбежать, конвоиры все время этого боялись, поэтому вагоны проверялись снизу и сверху.

Ночами было холодно, тонкая дощатая стена вагона плохо защищала, тепло чугунки до стен не доходило. К нашему счастью ночи не были очень морозны, не было и сильных ветров с метелями. Днем обогревало и радовало апрельское солнце. Дети все-таки болели, кашляли, у некоторых поднималась температура, но поскольку у матерей был припасен в дорогу аспирин, мы все прибыли на конечную станцию живыми.

Мы слышали, что в других вагонах от старости, переживаний и болезней в долгом пути умерло несколько пожилых людей, покойников выносили из вагонов, а их родственники продолжали путь в неизвестность.

Пастор Беттлем с Карин Паркас в день её крещения

Утром 14-го апреля, наш поезд прибыл на станцию Ужур Красноярского края. Там окончилась наша длительная поездка. Поезд следовал дальше на юг, но наш вагон отцепили.

На перроне был настоящий рабский рынок. Русский вариант известного романа «Хижина дяди Тома» американской писательницы Харриет Бичер Стоу. Мы сидели на платформе и ждали. На станцию прибыли парторги колхозов и совхозов, которые стали выбирать себе работников покрепче —т.е. помоложе и поздоровее. Старых и малых никто не хотел брать. Тогда вмешался один из старших чинов госбезопасности, который, как нагрузку к товару, стал добавлять стариков.

Как выяснилось позже, кроме нашего, на станции Ужур было отцеплено еше несколько вагонов с депортированными. В нашем вагоне были две или три пожилых женщины, к счастью, мы все оказались в числе выбранных для Балахтинского зерносовхоза. Нас погрузили на грузовики. Шофер, молодой русский парень, не успевший еще снять солдатскую форму, выехал со станции, остановил машину, три раза перекрестился и сел в кабину. Мы же, никогда раньше не видывавшие такой дороги, от страха задерживали дыхание на особо опасных участках пути.

Не помню, были перед нами машины, но за нами следовало еще несколько. Одна их них соскользнула с дороги, шофер успел сманеврировать и, благодаря исправным тормозам, машина плавно заскользила по склону оврага ко дну. Она, к счастью, не перевернулась, эта была маленькая трофейная американская машина. Большие автомобили при помощи тросов вытянули ее обратно на дорогу. Так прошли через самый опасный участок дороги, дальше склон не был таким крутым, и путь продолжился благополучно. Наши эстонские дороги становятся скользкими от мороза и дождей, сибирсие природные дороги становятся непроходимыми во время таяния снегов и проливных дождей. Почва в Сибири примерно такая, как в эстонских болотах, в ней совершенно отсутствует песок. Во время засухи дороги трескаются, а от дождя становятся более скользкими, чем лед.

Русские шоферы выражались, что «едут, как по соплям». К вечеру прибыли в зерносовхоз. Все выглядели как негры, покрытые черной прилипшей грязью и пылью. Даже уши и рты были забиты. Первым делом стали разыскивать воду. Все привыкли к тому, что на каждом хуторе был колодец или даже несколько. Колодцев не оказалось. Воду привозили в больших деревянных бочках из реки, протекающей в километре от поселка.

На конном дворе нашли бочку, на дне которой осталось немного воды, и смогли умыться. Первым ночлегом был большой зал клуба, где мы провели ночь, лежа на своих котомках. Днем нам выделили жилье, то есть комнаты, в которых разместили по две-три семьи. Вместо кроватей были деревянные нары без изголовий. В большие мешки напихали соломы, таким образом сделав себе постели. К нашему великому счастью, Балахтинский совхоз был самым передовым и богатым в районе. Дома барачного типа более или менее были похожи снаружи на наши эстонские дома. В торцах их были входные двери. Посредине —длинный коридор, куда выходили двери отдельных комнат. В каждой комнате по одному окну, посредине её—маленькая чугунка. Пара семей (мамы с детьми) была поселена в вырытых на краю оврагов примитивных землянках, напоминающих пещеры. Позже почти всем удалось получить другое жилье, но все же не отдельное, а по две-три семьи вместе. Угодья совхоза насчитывали несколько тысяч гектаров, была Центральная усадьба и четыре отделения.

Некоторые семьи разместили в так называемых подхозах и на близлежащих отделениях. На работу устроили всех: пасти скот, работать в коровнике или свинарнике, в поле, на пилораме, перевалке (так в зерносовхозе называли сушильный комплекс с зернотоком).

Я устроился в мастерской помощником электрика. На мое счастье в эстонской армии я немного обучался электричеству и разбирался в электромоторах. Поскольку я имел еще водительские права, то разбирался и в автомоторах. Но ремонт комбайнов и тракторов был все-таки для меня чужд. Мой мастер, пожилой русский мужчина – специалист своего дела, был очень доброжелателен ко мне, поэтому я справлялся с работой. Примерно через полтора года он ушел на пенсию, и меня назначили на его место. Добросовестно трудясь, я зарабатывал больше других.

Работы было много, рабочий день длился по 12 часов в сутки, воскресенье являлся выходным, но в сезон приходилось работать и в воскресенье. Если днем мои мысли были заняты работой, то во снах я был в своем милом доме с любимой супругой и детьми. Когда просыпался, тоска по ним была непередаваема.

Про жизнь в Сибири, которая продолжалась пять с половиной лет (до середины сентября 1954 года), можно многое написать. Благодарю Господа, что мне не приходилось испытывать голода, холода, унижений или надругательств. Я жил в Сибири лучше многих моих спутников по судьбе. Трудно было эстонским женщинам с детьми: зарплата очень маленькая, продукты в магазине и на рынке продавались, но на них не хватало денег. К счастью, почти все эстонки, имеющие маленьких детей, устроились на работу на животноводческие фермы, откуда из-за крайней необходимости втихаря выносили под одеждой то бутылочку с молоком, то горстку муки, предназначенной для корма скоту. Варили детям кашу или пекли на чугунной поверхности плиты без всякого жира что-то подобное блинам. Те, кто работали на перевалке, приносили в валенках зерно и варили из него кашу, таким образом, получалась какая-то еда, и от прямого голода никто не страдал.

В первую зиму меня устроили жить в глинобитном толстостенном доме в одной комнате с женщиной и ее 11- летним сыном. Им выделили позже другое жилье, а я прожил в этой комнате все годы. Я соорудил в ней плиту с обогревательной стеной и сделал новую дымоходную трубу. Для отопления использовал уголь, дрова сам заготавливал в лесу. Для русских моя плита с духовкой была диковинкой, многие приходили полюбоваться на нее. Позже я многим эстонкам сделал аналогичные плиты. Совхоз платил мне за каждую такую плиту по 200 рублей, в то время это была очень большая сумма, к примеру ,килограмм свинины на рынке стоил 16 рублей.

В Сибири я, как мог, старался помочь своим соратникам и физической силой, и грамотностью в написании различных просьб. Я сумел перевезти к нам из очень бедного колхоза, где условия жизни были намного хуже и который находился от моего местожительства в 60-70 километрах, семью хорошего друга моего отца Юри Раннута – его супругу и дочь. Колхозы никак не хотели разрешать переезд своих людей. Йоханна Раннут с дочерью были поселены в однокомнатном доме, где для них был отведен маленький угол. Там помещалась только кровать, в изголовьи которой жил теленок. Под кроватью было гнездо для поросенка. Скот, рожденный зимой, размещался в доме вместе с людьми.

В Балахтинском зерносовхозе семье Раннут дали комнату в том же доме, где жил я. И я помог им с ремонтом, построил плиту с обогревательной стеной. Помогая этим людям, я и от них получал немало духовной поддержки. Мамми Раннут (так ее называли в Сибири) и ее дочь Кетсия были очень музыкальны, и мы вместе исполняли божественные песнопения. Кетсия в 1949 году была выпускницей Таллиннской консерватории, но из-за депортации не получила диплом. Ее брат Прийт Раннут, студент Таллиннского политехнического института, был арестован раньше. Это и послужило основанием депортации семьи Раннут. Позже Прийт стал пастором в Мярьямаа. Их отцу и старшей сестре удалось избежать депортации. Отец писал в Сибирь ободряющие и утешающие письма.

Все паспорта и документы депортированных были отобраны, вместо них были выданы временные пропуски, на основании которых можно было передвигаться только в пределах своего местожительства. Надзор над нами вел военный комендант, который вначале часто проверял присутствие, потом все реже и реже. С его помощью удалось перевезти Йоханну и Кетсию в зерносовхоз.

В Сибири я похоронил по христианским правилам двух эстонских мужчин. Первым— брата Эдуарда Пихлакпуу, который приехал к нам позже. Это было зимой, для могилы вырубили топорами яму в мерзлой глиняной земле.

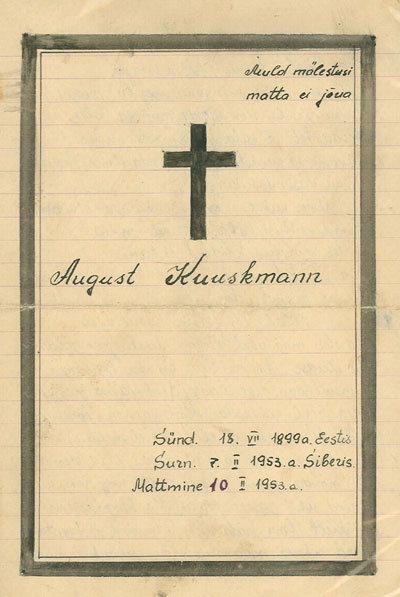

Позже умер Аугуст Куускманн, человек среднего возраста, который был депортирован с супругой и дочерью и ехал в нашем вагоне. Он умер от тяжелой болезни в Балахтинской районной больнице, оттуда я привез на телеге его тело. Аугуст Куускманн был нашим водовозом и всеми очень уважаем.

Памятный лист Аугуста Куускманна похороненного в Сибири

Такие листы делал

священник Беттлем

В первое лето меня направили на дальние работы, ремонтировать с одним русским парнем телефонные линии. Как-то красивым ранне-летним утром мой напарник вовремя не пришел. Поскольку я встал очень рано, то, дожидаясь его, решил залезть на сеновал сарайчика, чтобы немного вздремнуть. Я находился в полусне, когда услышал, что кто-то по эстонски громко крикнул: «Двадцать пятое июня!». Я вскочил, но никого не увидел. Сарайчик находился вдалеке от других построек и вдобавок на этом отделении совхоза не проживал ни один эстонец. Вскоре наступило 25 июня, но ничего особенного не произошло. Так это повторялось из года в год. Все мои просьбы и заявления, которые я посылал в Москву или в Эстонию, оставались неудовлетворенными. Получил только извещение, где разъяснялось, что я депортирован, как сын кулака (в кулаки в 1948 году зачислили мою маму, в это время у меня была уже давно собственная семья, и с мамой я не проживал).

Во всех своих заявлениях я подчеркивал, что меня депортировали без основания и просил разрешения вернуться в Эстонию. После смерти Сталина я написал очередное заявление, на основании этого стали пересматривать мое дело. В результате 25-го июня 1954 года на основании решения Президиума Верховного Совета ЭССР аннулировали решение о моей депортации, и я получил разрешение вернутся домой. Мне повезло, что мой дом сохранился, у многих депортированных, которые вернулись после меня, уже не было домов. В них поселились местные коммунисты или чужие люди, которые не проявляли никакой заботы о сохранении построек, и они разрушались. Вернувшись, многие должны были ютиться у родственников или других отзывчивых людей.

Эстонцы летом 1953 года. Стоит третий справа священник Иоханнес Беттлем

Почему же все-таки меня депортировали в Сибирь?

Когда брат Рейтс из общины собратьев получил видение от Господа, что наступает большая беда, то публично проповедовал, что во избежание этого необходимо исправится, искать примирения с Богом. Его высмеяли, посчитали полоумным, забросали камнями. Он вынес много унижений и сердечной боли. Своими деяниями я был похож на него. Но большая беда наступила: война, депортация, аресты, пытки. Тысячи эстонцев были сосланы в лагеря, в Сибирь, где от холода, голода и невыносимых условий многие умерли. Из воспоминаний переживших все это, можно узнать, какими становятся люди без Бога.

В Сибири я же был как-то особенно защищен от всякой беды и заболеваний. Домой я вернулся довольно молодым в тридцать восемь лет. Но Хельми должна была долгие пять с половиной лет справляться одна – воспитывать двух маленьких детишек, работая на примитивном колхозном свинарнике. Пять с половиной лет невыносимой тоски, кручины и несправедливости! Но вера, надежда и любовь сохранились, и мы еще довольно молодыми смогли вместе продолжить жизненный путь. Время моего пребывания в Сибири, как черная дыра в моей жизни. Ведь до этого только что сбылась мечта моей супруги: мы заимели собственный дом. Как много там было еще недоделано, как много я смог бы помочь ей в воспитании наших детей! Близкий контакт с мамой ребенок приобретает еще в утробе. С папой —с момента, когда он начинает осознавать окружающее и любовь родителей. Меня же вырвали из семьи именно в это время. Для налаживания сердечного контакта с сыновьями совсем не было времени. Когда я вернулся ,школьнику Юхану было 9 лет, Яаку исполнилось 6. Живя вдалеке, я не смог вступить с ними в личный контакт. Сначала я был им, как чужой гость. К счастью, время лечит все раны. Во многом нужно было начинать жизнь заново: привести в порядок дом, купить машину. Но мы были еще молодыми, жизнерадостными, трудолюбивыми и крепко друг-друга любящими и друг другу доверяющими людьми. Все было впереди, и мы справились.

Йоханнес Беттлем прожил долгую, светлую жизнь в кругу своей любимой и любящей семьи. Он умер 19.01.2007 на девяносто первом году жизни, будучи при очень ясном уме и твердой памяти. Мы, его сибирские воспитанники, часто с уважением вспоминаем его и зажигаем в его память свечи.

Перевод Асты Тикерпяэ (урожденной Эенок)

Вот как ответила Аста на мои дополнительные вопросы о пасторе Бэттлеме:

"Воспоминания эти на эстонском языке дал он мне сам, они в своё время публиковались в местной газете по его месту жительства. В начале этого столетия мы -эстонские сибиряки- стали собирать свои воспоминания по просьбе эст. народного музея, но до сих пор эта работа не завершена. Тогда он и дал мне эту статью и сделал некоторые поправки и даже написал на рукописи, что я могу полностью ею распоряжаться. Статья была очень длинная, охватывала всю его жизнь, я перевела только часть ,касающуюся Сибири.

Образование он получил в местной начальной школе и прицерковной школе. В молодости они вместе с супругой издавали прицерковный журнал, писали его вручную, поэтому так красиво выполнен и памятный лист Аугуста Куускманна. Всю жизнь он пел в хоре и руководил им.

После Сибири он вернулся домой в свою семью, на скопленные в Сибири деньги купил в Москве автомобиль "Москвич", построили недалеко от прежнего места жительства красивый дом, где жил до конца жизни. Его супруга умерла в семидесятых годах, он очень скорбел по ней. Он вел дневник, который давал мне читать, так красиво с любовью, как он отзывался о жене, я никогда ни от кого не слышала. Работал он электриком, был заслуженным деятелем района, Почетным гражданином уезда ит.д. И в тоже время был кистером-органистом в своей церкви, руководил хором. Эстония не была атеистической - церкви работали легально, ведь Эстония вырастила для России и патриарха Алексия Второго, а они почти ровесники. Его сыновья получили высшее образование, работают на высоких должностях. После смерти отца старший сын Юхан заместил его в церкви. Насчет хуторов не знаю, никогда не говорили про это, но поскольку нам их возвращали, то думается, что сыновья приобрели их. Сам он работал только при своем доме, участок которого был в идеальном порядке. Он похоронен рядом с супругой не кладбище недалеко от церкви, мы часто зажигаем свечи на его могиле. На похоронах была почти вся церковная элита Эстонии. Я попросила всех отыскать сколько есть его фотографий. Пока ответов нет."

Встреча сибирских эстонцев в 2006году. В центре сидит Йоханнес Беттлем, справа

от него - Кетсия Сисаск-Раннутт