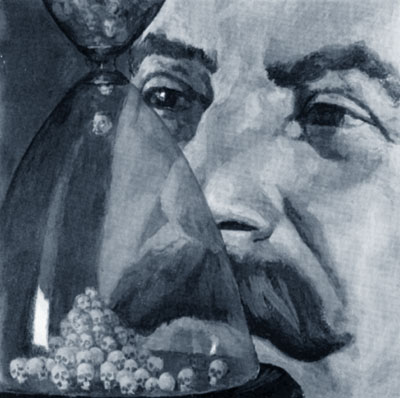

41-й год. Петр Белов

Продолжаем публикацию записок горного инженера Моисея Исааковича Евзерова (начало — в первой книге «О времени, о Норильске, о себе...»). Записки в клуб норильчан в Москве «69 параллель» принесла дочь Инесса Евзерова-Качурина.

Моисей Исаакович рассказывает о собственной жизни от третьего лица — Михаила Ильича Левина. Остальные фамилии людей, встретившихся на пути з/к Левина, — подлинные.

…Начальником шахты «Надежда» стал молодой инженер-механик Николай Иванович

Галкин… Работать на шахте стало легче. Все переговоры с лагерем, бывшие наиболее

неприятным делом для заключенного техрука Михаила Ильича Левина, как и вопросы

снабжения, Галкин взял на себя. Никаких разговоров об обращении «гражданин

начальник» больше не было. Вскоре после назначения Галкина на шахту пришел еще

один инженер — Яков Кузьмич Александров. Он был моложе Галкина… Александров

держался очень зазнаисто. Разговаривать или иметь дело с заключенными считал

ниже своего достоинства. Для него это были враги народа, с которыми близко

соприкасаться было опасно… Александров не мог примириться с тем, что ему

приходится подчиняться заключенному техруку. Он все время пытался вырваться из

узды, спорил, получив какое-либо распоряжение, огрызался и всячески старался

показать, что не считается с техруком. Это могло разложить работу шахты, тем

более что он установил тесный контакт и дружбу с недавно назначенным

начальником лагпункта Пономаревым. До него был молодой парень, работавший в

системе лагерей недавно. Типичный военный, всегда подтянутый, вежливый,

ровный. На лагерников он не кричал, не придирался по пустякам, не грозил

штрафным изолятором. В нем не чувствовался «тюремщик».

…Начальником шахты «Надежда» стал молодой инженер-механик Николай Иванович

Галкин… Работать на шахте стало легче. Все переговоры с лагерем, бывшие наиболее

неприятным делом для заключенного техрука Михаила Ильича Левина, как и вопросы

снабжения, Галкин взял на себя. Никаких разговоров об обращении «гражданин

начальник» больше не было. Вскоре после назначения Галкина на шахту пришел еще

один инженер — Яков Кузьмич Александров. Он был моложе Галкина… Александров

держался очень зазнаисто. Разговаривать или иметь дело с заключенными считал

ниже своего достоинства. Для него это были враги народа, с которыми близко

соприкасаться было опасно… Александров не мог примириться с тем, что ему

приходится подчиняться заключенному техруку. Он все время пытался вырваться из

узды, спорил, получив какое-либо распоряжение, огрызался и всячески старался

показать, что не считается с техруком. Это могло разложить работу шахты, тем

более что он установил тесный контакт и дружбу с недавно назначенным

начальником лагпункта Пономаревым. До него был молодой парень, работавший в

системе лагерей недавно. Типичный военный, всегда подтянутый, вежливый,

ровный. На лагерников он не кричал, не придирался по пустякам, не грозил

штрафным изолятором. В нем не чувствовался «тюремщик».

Пономарев был человеком другого склада. В прошлом педагог (по его словам), он за какое-то уголовное бытовое преступление отбывал трехлетний срок заключения и после освобождения остался работать в лагере в качестве вольнонаемного. Здесь он дослужился до поста начальника отдельного лагпункта «Надежда»… Особенно этот Пономарев не любил заключенных-специалистов, осужденных по 58-й статье. Это была неприязнь, сохранившаяся со времени заключения, когда он, как и другие бытовики, терпеть не мог «лордов», завидуя их знаниям, культуре, чувству собственного достоинства. С Александровым они скоро стали дружками, как говорили лагерники — «снюхались». Пономарев начал сокращать список заключенных, имевших свободный выход в зону оцепления. Укорачивать время их пребывания за зоной. Возобновились попытки водворения Михаила Ильича в зону лагеря. Галкин упорно защищал эти льготы заключенных и пресекал все попытки усиления режима.

…Как раз в это время Михаил Ильич Левин впервые на Таймыре встретился с Завенягиным… Он не видел Завенягина почти 12 лет. Неизвестно было, как он отнесется к встрече с заключенным, «врагом народа». Во всяком случае, Левин не разрешит себе ни одного слова или жеста, которые говорили бы об их прежнем знакомстве…

Завенягин явился на шахту в сопровождении целой свиты сотрудников комбината. Галкин и Александров встретили его на границе территории «Надежды» и вошли с ним в кабинет начальника шахты. Сюда и пригласили Михаила Ильича. Он вошел, поздоровался, никому не подавая руки. Подавать руку вольнонаемным не было принято в лагере. Впоследствии было много вольнонаемных, которые очень хорошо, с большим уважением относились к Михаилу Ильичу. Но и с ними он не здоровался за руку, опасаясь, что протянутая им рука когда-нибудь повиснет в воздухе.

Завенягин попросил сесть. Прежнее обращение на «ты», принятое между студентами-коммунистами было заменено официальным «вы». Михаил Ильич включился в деловой разговор. Ни одного слова не было сказано о положении Левина. Не было намека на прежние встречи на воле.

Как же изменился за эти годы Авраамий Павлович! Видно, и ему они не легко дались. Лицо обрюзгшее, одутловатое, голова блестит, как полированный шар. Весь какой-то раздувшийся. То же самое, должно быть, подумал Завенягин о Михаиле Ильиче, но по отношению к нему это было естественно: ведь уже шел четвертый год его пребывания в заключении…

…Представление о том, что работа заключенных — это труд из-под палки, совершенно не вязалось с тем, как работали зэки на «Надежде». Контингент здесь подобрался отборный, состоявший в основном из политических. Истинных контрреволюционеров, врагов Родины, среди них не было и, пожалуй, быть не могло. Все они, за весьма редким исключением, родились или, во всяком случае, стали взрослыми после Октябрьской революции, работали в колхозах, на фабриках, заводах, в учреждениях, привыкли к труду.

«Контрреволюционерами», «троцкистами» их объявили следственные органы и суд, но это не сделало их врагами своей Родины, партии и советской власти. Люди старались своей работой доказать, что они по-прежнему отдают все свои силы на благо своей страны. Были и чисто лагерные стимулы к хорошей работе: от результатов труда зависело не только питание заключенных, получение денежного вознаграждения, но и снижение сроков пребывания в заключении.

В Норильске не было зачета рабочих дней, то есть снижения сроков пребывания в заключении в зависимости от количества отработанного времени в лагере. Вместо этого один-два раза в год по ходатайству комбината и лагеря за производственные достижения (при условии соблюдения лагерного режима) снижался срок заключения от нескольких месяцев до трех лет. Были отдельные случаи снижения сроков заключения за особые достижения на производстве до пяти лет, но давалось оно людям, осужденным на очень долгое заключение, например до 25 лет. Приказы комбината, извещавшие о снижении сроков заключения, содержали сотни фамилий заключенных и широко распространялись по лагерю…

…Разговор с Завенягиным не прошел даром. Когда Левин уже начал забывать о нем, в отдельный лагпункт «Надежда» прибыл спецотряд на перевод его на рудник открытых работ (РOР)…

Завенягин направлял на РOР инженеров разных специальностей, чтобы создать костяк будущего инженерно-технического состава этого важнейшего предприятия Норильского комбината. Так был направлен сюда и Левин. Через день после получения наряда Михаил Ильич под конвоем был приведен в 10-е лаготделение, где жили заключенные, работавшие на РОРе. Инженерно-технические работники помещались в лагере в отдельном бараке. Был он небольшим, людей в нем было немного. Нары были сделаны более или менее аккуратно. ИТРовцы имели своего дневального, следившего за отоплением барака, чистотой и порядком в нем.

Почти все инженерно-технические работники трудились в одну смену. Они одновременно уходили на работу и вместе возвращались. В зону оцепления, где находился рудник открытых работ, инженерно-технические работники выпускались отдельными бригадами. Развод был общим для всех заключенных 10-го лаготделения. На вахте нередко приходилось ждать, пока соберутся все заключенные и их начнут выпускать побригадно рядами по пять человек…

Михаил Ильич, живя на «Надежде» за зоной, отвык от этих порядков лагерного режима и болезненно их переживал. Угнетали и ежедневные вечерние проверки, отнимавшие остаток свободного времени. Впоследствии Михаилу Ильичу был выдан внутренний пропуск, по которому он в любое время дня мог войти в зону оцепления и затем вернуться в лагерь. К вечерней проверке он все же был обязан быть в лагере.

Михаил Ильич был назначен старшим диспетчером… Надо признаться, что в первое время не всегда указания Левина были самыми разумными и целесообразными. Бывало он засылал состав не туда, куда следует. Приходилось краснеть, выслушивать упреки от своих же товарищей. Надо отдать им справедливость: начальству не жаловались. Докладывать о промахах своего же брата заключенного вольнонаемному начальству считалось неприличным.

Одним из диспетчеров, подчиненных Михаилу Ильичу, был заключенный Чайновский (фамилия изменена). Это был высокий плотный человек 45 лет, очень смуглый, с широким круглым лицом. Какая-то беспомощная услужливая улыбка большого безвольного рта открывала ряд крупных зубов.

Когда знакомые инженеры, работавшие ранее вместе с Михаилом Ильичом на прокладке железнодорожного пути на «Надежду», узнали, что он назначен старшим диспетчером РОРа, сказали ему: «У тебя диспетчером будет работать Чайновский. Имей в виду — он композитор, пишет оперу».

Михаил Ильич тогда не придал этому предупреждению никакого значения. Не все ли равно ему, какая на воле профессия была у подчиненного ему диспетчера.

После нескольких дней совместной работы Михаил Ильич спросил у Чайновского:

— Кем работали на воле?

— Как кем? В Донбассе был заведующим шахтой.

Михаил Ильич удивился, но ничего ему не сказал. Но, встретившись с инженером, предупредившим его о Чайновском, Михаил Ильич упрекнул его.

— Что же ты говорил мне, что Чайновский композитор. Он, по его словам, горный инженер, много лет проработавший на шахтах Донбасса.

Инженер удивленно посмотрел на него.

— Ты что, лопух, что ли, или первый день в лагере? Я же тебе ясно говорил русским языком, что он пишет оперу. Пишет оперуполномоченному доносы. Он гнусный стукач! Теперь ясно тебе, дурья голова?!

В лагере ненавидели стукачей. Они вносили подозрительность в среду заключенных, недоверие друг к другу, причиняли много горя и бед. По их доносам, обычно искажавшим лагерные разговоры (им ведь надо было выслужиться), людей сажали в тюрьму, прибавляли сроки. Малейшее подозрение человека в писании доносов вызывало презрение к нему, окружало его глухой стеной ненависти.

Такому человеку, будь он трижды хорошим специалистом, не давали ходу, старались направить на самые тяжелые общие работы.

Недолго был диспетчером РОРа и Чайновский…

В 10-м лаготделении один из больших бараков был приспособлен под клуб. В нем построили сцену, выкрасили стены, во многих местах повесили лозунги, призывавшие к выполнению производственных планов и трудовых обязательств.

В клубе регулярно демонстрировались кинокартины, давались концерты, ставились спектакли силами культурно-воспитательного отдела лагеря (КВО). Артистические силы КВО подбирались из заключенных. Среди них были очень хорошие певцы, опытные танцоры, музыканты. Все они освобождались от всяких работ, прилично питались и оплачивались.

Было также принято, когда труппа КВО прибывала в какое-либо лаготделение, кормить ее лучшим, что было на кухне и в столовой. Кроме труппы КВО лагеря в каждом лаготделении обычно были свои концертные и танцевальные группы.

Таким образом, в клубе по вечерам почти всегда что-нибудь ставилось. Вход был свободный. Только при приезде труппы КВО с большой постановкой раздавались билеты по бригадам.

В клуб шли охотно. Здесь можно было посмотреть хороший фильм, услышать приличный концерт.

Чудно было Михаилу Ильичу, когда он впервые после долгого пребывания в тюрьме попал на «Надежде» в красный уголок на демонстрацию кинофильма. Как будто вновь открылся перед ним кусочек вольного мира, увидеть который он надеялся нескоро. Незабываемым было впечатление от «Большого вальса». Воздействие этого очаровательного фильма было особенно сильно оттого, что его смотрели бесправные люди, лишенные семьи, друзей, воли. В течение полутора часов заключенный переносился в светлый мир чудесной музыки Штрауса, прекрасных танцев, больших чувств. Забывались личные невзгоды, тюрьма, лагерь, стужа, пурга, долгая ночь заполярного Таймыра. Он вновь был вольным человеком, жил полной жизнью. Как бы тяжело потом ни было, сохранялось обаяние этого фильма…

…Однажды, еще во время работы Михаила Ильича на воле в Сибири, произошел такой случай.

Рядом с одной из подведомственных ему шахт находился лагпункт. Одним из его заключенных был московский журналист, осужденный по 58-й статье. Это был большой, здоровенный мужчина с умным симпатичным лицом. Когда кончился срок его заключения, он уехал из Сибири. Вместе с ним исчезла жена главного инженера шахты. Она бросила мужа, довольно ограниченного человека, и оставила ему ребенка. Где и как она встречалась с этим журналистом, было неизвестно, но уехали они вместе…

Считалось, что в Норильском лагере содержатся наиболее тяжелые преступники. Сюда отправлялись люди, осужденные за самые опасные преступления против советской власти, требовавшие строжайшей изоляции... В Норильск завозились только заключенные-большесрочники. Не имело смысла направлять сюда людей, осужденных на малые сроки, тратить на их переброску огромные суммы только для того, чтобы, еле приспособившись к тяжелым условиям Заполярья, они вновь возвращались на «материк». Итак, формально, по документам, здесь были неисправимые преступники, ненавидевшие советскую власть, все ее учреждения и всех ее представителей. Этакие озлобленные звери.

Такими хотели их представить перед народом прихвостни Берии, истинные враги партии и государства. Были же это в основном люди, горячо любившие свою Родину, преданные ей, несмотря на все перенесенные муки.

Это понимали лучшие руководители Норильского комбината и лагеря. Заключенным доверяли, ставили их на ответственнейшие инженерные посты главных инженеров и техноруков шахт, цехов, прорабов. Вся работа лагеря была построена в расчете на преданность стране этих людей, считавшихся врагами народа.

Часто устраивались собрания заключенных того или иного цеха. Здесь обсуждались производственные планы предприятий, отчитывались руководители бригад и участков, принимались трудовые обязательства, объявлялись результаты соревнования. Победителям вручались красные знамена, премии. Посторонний человек, попав на такое собрание, ничем не отличил бы его от обычных собраний вольнонаемного состава на материке: так же горячи, полны энтузиазма речи передовиков производства, такая же беспощадная критика недостатков. Победителям трудового соревнования вручались подарки, обычно продовольственные: масло, сало, сахар, консервы. Изредка, главным образом ИТРовцам, выдавались ордера на пошив гражданских шерстяных костюмов. Хождение в гражданской одежде не возбранялось, но мало у кого она сохранилась. Вольную одежду надевали только в праздники: ее очень берегли.

В обычное же время ходили во всем лагерном: ватные брюки, ватная телогрейка, бушлат, шапка-ушанка, опушенная искусственным мехом, кирзовые сапоги. ИТРовцы и наиболее аккуратные рабочие старались в производственных мастерских подогнать по фигуре эту одежду и обувь. На производственные совещания приходили в чистом, одевались в лучшее, что у кого было.

После совещания обычно устраивали концерт. Среди артистов были профессионалы, имевшие прекрасные голоса. Были и любители: из многих тысяч заключенных Норильлага не так трудно было найти одаренных певцов, танцоров, чтецов. Замечательно пели, например, горный мастер Климович, девушка-десятник Марущенко. Артистические группы при лаготделениях освобождались от работы только в день выступления. Труппы культурно-воспитательного отдела лагеря ставили большие постановки, такие, как «Наталка-Полтавка», «Шельменко денщик», «Свадьба в Малиновке».

Но особенно любили заключенные выступления мужской украинской капеллы. Говорили, будто бы она была арестована где-то на Западной Украине, и в полном составе прибыла в Норильск. Так она и перешла в ведение КВО. Весь зал затихал, когда капелла выходила на сцену и выстраивалась в один ряд вся в белых вышитых украинским узором рубашках, синих шелковых шароварах, мягких сапогах…

Оглядываюсь на сидящего рядом украинца. Его мысли сейчас очень далеко. Насуплены брови, крепко сжаты губы, и медленно ползет по щеке непрошеная горькая слеза. Может, он видит перед собой свое село, дом в тенистом саду, семью, собравшуюся за столом, и себя, окруженного детьми…

С момента ареста Левина шел уже четвертый год. Все меньше оставалось вещей, взятых из дому. Часть их была изношена, другая раскрадена, но было нечто, что он особенно берег, что переносил с места на место при любых переездах и этапах, — это был кусок хорошего, душистого туалетного мыла. Его принесла ему жена в Кузнецкую тюрьму. Таким мылом обычно мылись у него дома на воле. Оно было осколком его прежней жизни…

Сейчас в неволе в дни семейных юбилеев, дни рождений жены, детей он мылся этим мылом, вновь чувствовал запах своей семьи и ему казалось, что он ближе к ней. Если закрыть глаза, то можно было думать, что рядом бесконечно дорогие тебе люди.

Это кусок мыла, проткнутый посредине шилом надзирателем, опасавшимся проноса в тюрьму недозволенных вещей, сохранялся у Михаила Ильича в течение всего долгого срока пребывания в заключении.

В лагере говорили, что окончание установленного срока заключения — это еще не выход на свободу, что к моменту освобождения особое совещание при НКВД дает новый срок, и осужденным по 58-й статье не удается вырваться на волю. В такое беззаконие, произвол не верилось, хотя отдельных людей, отбывавших таким образом вторые сроки, Левин встречал. Все же Михаил Ильич был твердо уверен, что освободится даже раньше срока. Без этой веры жить и работать в лагере было нельзя.

…На шахте был хорошо подобранный состав начальников участков и мастеров. Многие из них до ареста работали в Донбассе и прошли хорошую горняцкую школу. Все они были осуждены по разным пунктам 58-й статьи.

Путь их от дома до Норильска прошел страшной дорогой. Глядя на них, трудно было поверить, что они столько перенесли…

Крень был инженером-механиком. Вскоре после окончания института он был направлен на работу в Донецкие центральные рудоремонтные мастерские. В 1937 г. руководство этих мастерских было арестовано по обвинению во вредительстве. Крень, несмотря на молодость, был назначен одним из ведущих инженеров мастерских. Вторым заходом и он был арестован, обвинен по 58-й статье и приговорен к расстрелу. После многомесячного пребывания в камере смертников расстрел ему был заменен 25 годами заключения. Крень попал в тюрьму совсем молодым, и в 1941 г., когда работал на «Угольном ручье», выглядел не старше 30 лет. Это был жизнерадостный человек. В общежитии он был запевалой всех песен. Крень славился и тем, что был не только инженером, но еще и мастером на все руки. Сделанные им бритвы имели хождение по всему лагерю. Помимо хорошего качества они отличались и красотой отделки. Делал он их из отработанных напильников, подобранных кусочков стали…

Обычно Крень был одет в молескиновый черный спецкостюм. Брюки заправлены в сапоги, на голове блином кепка, в верхнем кармане метр и штангенциркуль.

Внешне на нем как будто не отразилось заключение, ожидание месяцами приведения в исполнение смертного приговора. Только впоследствии Михаил Ильич мог убедиться, как была разрушена его нервная система и как сдало сердце — выносливое сердце крепкого спринтера, занимавшего в свое время одно из первых мест на вседонецких физкультурных состязаниях.

У многих в лагере были свои странности. Такой у Шеремета была необычная

чистоплотность. Он был готов ежедневно часами мыться в бане, чиститься,

скрестись. Все на нем блестело. Как-то он ухитрился, будучи в лагере, и брюки

погладить и ботинки начистить до блеска. Был он хорошо сложенным, красивым

мужчиной: высокий, стройный, с правильными, крупными, мужественными чертами

лица. Было в нем какое-то барство. По-видимому, баловали его в семье. Он любил,

чтобы и в лагере ему прислуживал и товарищи, прозвавшие его: «Дай, подай».

Глядя на него, кто бы мог подумать, что он столько перенес, работал на шахте в

Донбассе, был арестован в 1938 г. и приговорен по 58-й статье к высшей мере

наказания. Лагерь только отсрочил его смерть. Шеремет был убит бытовиками, когда

пытался оказать сопротивление грабежу своих вещей.

Подземные работы всегда, а тем более в 30-х годах таили много опасностей: это и обрушения горных пород, и внезапные выбросы газа и воды, пожары и завалы лав. Очень мало найдется горных инженеров, проработавших долго на производстве, которые могли бы похвастаться, что у них никогда не было крупных аварий, смертельных несчастных случаев. Поэтому так легко отдать под суд горного инженера, особенно руководителя шахты…

Вот почему полосы репрессий и начинались с процессов «вредителей-горняков»: в 1928 г. с «шахтинского процесса», в 1936 г. — с процесса работников Кузнецкого каменноугольного бассейна. Вот и Шеремет был осужден за вредительство и диверсионную деятельность. А какой он был контрреволюционер? Он вырос в советское время. Все, чего добился, достиг благодаря советской власти, был ей предан всеми фибрами своей души.

Шеремет рассказывал, как он ждал в камере смертников приведения приговора в исполнение. Ждал месяц, другой. Ужас первых часов и дней после приговора сменился у большинства людей апатией, примирением с неизбежным концом. Хотя где-то все же теплилась надежда на помилование: ведь никто не чувствовал себя в чем-либо виноватым. Лишь у отдельных камерников нервная система не выдержала смертного томления.

Выводили на расстрел ночью. Всю ночь смертники не спали, чутко прислушиваясь к любому шороху в коридоре. Вот послышались крадущиеся шаги. Все замерли у дверей. Не к ним! Шаги задерживались у других дверей. Тихо звякнули ключи. Где-то бесшумно открылась дверь. Вскрик! Шум борьбы, и все затихло. Сегодня очередь другой камеры!

К утру все стихает. Теперь можно лечь спать: в дневное время на расстрел не вызывали. Но однажды днем открылась дверь его камеры. Все тревожно затихли. Вызвали группу смертников с вещами, в их числе и Шеремет. Как он ни старался держать себя в руках, сердце тревожно забилось.

Сдерживая внутреннюю дрожь, он начал собирать вещи. Куда повезут? Приказ взять вещи — хорошая примета. На расстрел выводят без вещей. За ними потом приходят. Но, может быть, и тех, кого днем забрали с вещами, тоже расстреляли? Они ведь обратно в камеру не возвращались и ничего рассказать не могли. При выводе из камер надзиратели тоже ничего не говорят. Отвесив общий поклон всей камере, сказав последнее «Прощайте», вызванные пошли, конвоируемые спереди и сзади надзирателями. Подвели арестантов к выходу из тюремного здания. Здесь в книге отмечается, куда направляется заключенный.

Первым к контрольному пункту подошел Шеремет, шедший впереди группы. Выпускали по одному. Старший надзиратель сказал писцу: «В расход». Шеремет понял, что это конец. Ждать больше нечего! Начали выходить другие смертники. Что о них сказали на вахте, он не знал. Разговаривать было строго запрещено.

Он молча снял лучшее, что на нем было: хорошую папаху, зимнее пальто и передал товарищам. Может, кто-нибудь из них останется в живых. Так, раздетый, несмотря на сильный мороз, он вышел за остальными, вошел в контору, расположенную во флигеле на тюремном дворе. Здесь начальник тюрьмы объявил всем, что смертный приговор заменен двадцатилетним сроком заключения. Они переводились в другую тюрьму.

Фраза, сказанная старшим надзирателем, «в расход» означала, что заключенный снимается со списочного состава в связи в выбытием в другую тюрьму. Оказалось, что общепринятое у заключенных значение слов «в расход» как расстрел тут имело прямой бухгалтерский смысл.

Понимал ли надзиратель, что, говоря это слово в присутствии заключенного, он причиняет ему страшную травму? Конечно. Но перед ним был враг народа, который не считался человеком, которого можно было пытать, избивать, над которым любые издевательства были допустимы…

…Началась Великая Отечественная война. Все прочие заботы и мысли отошли на задний план. Надо было немедленно решать вопрос о своем месте в защите Родины от злейшего врага.

В тюрьме и в лагере Михаил Ильич не прекращал попыток добиться пересмотра своего дела. Он писал тщательно мотивированные заявления на имя верховного прокурора Советского Союза, ЦК партии, Сталина. Неизменно получал один и тот же ответ: «Оснований для пересмотра дела нет». Значит, его продолжали считать врагом народа.

Ничего не изменилось за прошедшие четыре года! Как бы он ни добивался, в армию его не пустят. В годы гражданской войны Левин был на крупной военной работе. Теперь в лучшем случае его направят в штрафную воинскую часть рядовым, но и на это он был согласен. Через несколько дней после начала войны Михаил Ильич, тщательно продумав каждое слово, подал заявление с просьбой зачислить его в армию и направить на фронт. Ответа не последовало.

Приток вольнонаемных в Норильск уменьшился, часть вольнонаемных из Заполярья ушла в армию…

В Норильлаге в основном были заключенные, осужденные по 58-й статье. Они определяли общий тонус жизни лагеря, его настроения. Война заставила позабыть все обиды, все мучения, перенесенные заключенными. Осталось только сознание необходимости отдать все свои силы фронту.

В армию политических не брали. Больше того, на их многочисленные заявления с просьбой отправить на фронт даже не отвечали. Оставалось только помогать своей Родине самоотверженным трудом на производстве, и заключенные, бывшие коммунисты и беспартийные, работали не покладая рук, не считаясь ни со временем, ни с состоянием здоровья.

Руководство комбината и лагеря не могло не заметить патриотического подъема заключенных. Отношение к ним, особенно ИТРовцам, постепенно улучшалось: им начали больше доверять, больше считаться с ними.

Эти добрые перемены произошли не сразу. В начале войны оперативные органы, действуя по методам и принципам 1937 г., изъяли часть заключенных, казавшихся более подозрительными: их обвинили в сочувствии врагу. Пошли новые процессы. Они коснулись главным образом Дудинки, не затронув основной массы норильских заключенных.

…Для фронта все больше требовалось никеля, меди, и вновь Левин был переброшен на добычу никелевой руды на рудник 3-6… Начальником рудника был Соломон Харитонович Хромченко. Это был очень энергичный молодой инженер…

Хромченко относился с исключительным вниманием к работавшим на руднике заключенным: заботился о бытовых условиях их жизни, создавал для них хорошую обстановку на работе. На руднике значительная часть инженерно-технического состава была подобрана из политических заключенных...

Значительную роль на руднике играл старший диспетчер Иосиф Михайлович Коган. Это был горный инженер лет сорока, многие годы до ареста проработавший на золотых приисках. Фигура была колоритной: высокий рост, телосложение спортсмена, правильные черты румяного лица и огромная копна слегка вьющихся волос. Он был очень работоспособен, но замкнут…

…Геологическую группу возглавлял старший геолог Виктор Алексеевич Банковский. В свое время он руководил крупными геологическими работами в Донбассе. Обвиненный во вредительстве, он был приговорен по 58-й статье к расстрелу. В 1937-1938 гг. во время массовых арестов и процессов приговоренных к высшей мере наказания месяцами держали в камере смертников до окончательного решения их судьбы. Сидевшие с Банковским в одной камере, тоже ожидавшие приведения приговора в исполнение, рассказывали, что он держался очень мужественно, не только сам не поддавался отчаянию, но поддерживал мужество у других осужденных.

С виду это был типичный интеллигент: хрупкого телосложения, невысокого роста, с обескровленным лицом. Светло-русые волосы остались только на висках и затылке, обрамляя совершенно лысую голову. Бородка клинышком. Несмотря на все перенесенные тяготы, в Банковском бросалось в глаза чувство собственного достоинства. Михаил Ильич не помнил случая, чтобы Банковский вышел из себя или повысил голос.

С ним работали геолог и бывший агроном Николай Воронин, кандидат сельскохозяйственных наук. Николай был еще совсем молодым, не старше 28-30 лет. Даже молескиновая спецовка не портила его вида: ладная фигура, высокий лоб, правильные черты смуглого лица делали его внешность весьма привлекательной.

…Как-то прибыл женский этап из лагпункта кирпичного завода. Это был почти штрафной лагпункт. Работы там были тяжелыми, грязными, как по добыче глины, так и по переработке ее.

Михаил Ильич знал, что на этом заводе работает техруком его бывший однокашник по Московской горной академии горный инженер Манку. Левин не виделся с ним с момента окончания академии, то есть уже больше 18 лет, но хорошо помнил его солидную фигуру, большой рост, атлетическое сложение. В академию он поступил, уже будучи горным техником, и был, вероятно, лет на пять-шесть старше Михаила Ильича. В академии они встречались редко, никогда вместе не сдавали зачетов, но друг друга знали. Манку прислал ему записку с одной из заключенных. Он писал, что подательница записки Нина Ивановна Калентьева — очень порядочный человек. Манку просил помочь ей и ее подруге, чем Михаил Ильич сможет.

Калентьева оказалась девушкой высокого роста, с оригинальным, бросающимся в глаза лицом: высокий чистый лоб, иссиня-черные ресницы и брови, орлиный нос. Лицо освещалось огромными карими глазами, за что на руднике ее впоследствии прозвали «марсианкой». Как ей удалось сохранить здоровый цвет лица с тонким румянцем в тяжелых условиях лагеря? Одета она была прилично: полупальто с меховым воротником, подогнанное по фигуре, вольная шапка-ушанка и сшитые по ноге сапоги. Держалась спокойно, солидно, с чувством собственного достоинства. Какое она имела отношение к Манку? Кто она такая? Какой бы ни был ответ на эти вопросы, Михаил Ильич выполнит просьбу товарища, поможет Калентьевой и ее подруге по возможности лучше устроиться на руднике 3-6.

Калентьеву назначили статистиком, а через некоторое время она перешла работать в ИТРовскую столовую для заключенных.

…В столовой было чисто, уютно. Кормили очень хорошо. В меню появились вкусные супы, пирожки с разной начинкой, мясные блюда, компот. Давали питание три раза в день: завтрак, обед, ужин. Хлеб каждый получал отдельно, приносил его утром в столовую и клал в отведенное ему гнездо на полке. Посещение столовки стало ежедневной радостью для людей, ибо это было что-то вроде клуба, где собирались близкие люди, где можно было поговорить без помех: ни лагерное, ни рудничное начальство здесь никогда не появлялось.

Все, что выдавалось сухим пайком для прикрепленных к столовой, попадало полностью заключенным. Кроме того, кое-какие суммы выдавались на улучшение пищи за счет прибылей рудника.

…Как-то Нина Ивановна рассказала Михаилу Ильичу свою историю. В начале войны в девятнадцать лет она ушла добровольцем на фронт. К 1943 г. она была уже старшим лейтенантом и заведовала полевой почтой. Воинские части, которые обслуживала эта почта, почти все время отступали. Связь с ними была нарушена. Доставлять письма бойцам и командирам не представлялось никакой возможности. А их копилось все больше. Сдать их некуда, хранить негде. Была опасность, что в суматохе постоянных отходов, окружения почта могла попасть в руки врага. Не зная, что дальше делать, Нина Ивановна обратилась за помощью к своему непосредственному начальству — капитану С. Они решили, что нет другого выхода, кроме уничтожения писем. Так и сделали: письма были сожжены.

Через некоторое время положение на фронте несколько улучшилось. Отступление задержалось. Воинские части вновь установили связь со своей полевой почтой. Когда стало известно, что почтовые отправления за время отступления были уничтожены, поднялся большой шум. Дело о нарушении воинского долга заведующей полевой почтой Калентьевой было передано в военный трибунал. Капитан, принимавший участие в уничтожении почты, заявил, что ему ничего не известно об этом деле. Акт о сожжении почты своевременно не был составлен. Вся вина легла на Калентьеву, и она была осуждена на 10 лет по статье 193 уголовного кодекса (статья о нарушении воинского долга). Пока шло следствие и суд, она несколько месяцев пробыла в тюрьме, а затем была отправлена по этапу в Норильск.

…Михаилу Ильичу, при всей его выдержке и терпимости, надоело находиться все время под наблюдением своих копировщиков. К тому же они были малоквалифицированными людьми. Набранные из «лагерных художников», умевшие писать плакаты и кое-как грубо размалевывать афиши, они с грехом пополам справлялись с вычерчиванием диаграмм и простыми выкопировками из планов горных работ…

Надо было подыскивать более постоянного человека — инженера, которого можно было бы назначить конструктором техбюро. В штатном расписании такая вакантная должность была. Михаил Ильич начал присматриваться к новым этапам заключенных. В лагпункт рудника 3-6 часто прибывало пополнение. Из этапа, сразу после его прибытия, часть людей отправляли в хозлагобслугу, часть — к строителям, остальные — на рудник 3-6. Надо было ознакомиться с этапом до его распределения.

Михаил Ильич несколько раз заходил в барак встречать только что прибывших заключенных. Шли они из тюрем и со страхом ожидали распределения, опасаясь, что их пошлют на тяжелые подземные работы «во глубину сибирских руд». Истощены, небриты, запущены — как среди них разобрать, кто инженер, кто квалифицированный рабочий? Нельзя было верить и на слово: ведь документов на руках ни у кого не было, и заключенный мог назвать себя кем угодно, даже профессором. Приходилось долго беседовать с каждым.

Как-то раз Левин зашел в барак, куда разместили только что прибывший этап. Люди сидели на голых нарах, на узлах с вещами. Сразу его окружила группа заключенных. Начали жадно расспрашивать об условиях жизни и работы в Норильске, о руднике 3-6. Во время беседы к Михаилу Ильичу подошел мужчина лет 28 и спросил, найдется ли на руднике работа для инженера-конструктора. Это было как раз то, что надо было для техбюро. Но как он проскочил на рудник 3-6? Ведь комбинат в инженерах, да еще конструкторах, очень нуждался, и их задерживали в Норильске для работы в управлении. Если это действительно конструктор, он, должно быть, вначале скрывал свою специальность? Или это самозванец?

После краткой беседы Михаил Ильич предложил этому инженеру, назвавшемуся Лаврентьевым, написать несколько фраз по своему усмотрению. Он написал десяток слов красивым нормальным чертежным шрифтом. Стало сразу ясно, что, во всяком случае, чертежником он работал. Михаил Ильич записал его фамилию.

На следующий день Лаврентьев уже трудился в техбюро. Он действительно оказался конструктором, ранее работал в заводском конструкторском бюро. Теперь стало возможным, переложив часть работы техбюро на Лаврентьева, заняться разработкой проекта, задуманного Левиным еще в тюрьме в 1938 г. Тогда, кроме предварительных расчетов, основанных на формулах, оставшихся в памяти со времени пребывания в горной академии, и наброска схем, Михаил Ильич ничего сделать не мог. Пришлось оставить разработку проекта до лучших времен.

И вот теперь такая возможность представилась: были нужные справочники, чертежные принадлежности, отдельная изолированная комната, куда никто носа не совал, и, по-видимому, надежный помощник. Левин, ничего не говоря Лаврентьеву, вновь проверил ранее сделанные расчеты. Подтвердилась правильность возникшей в тюрьме мысли. Теперь надо было заняться конструированием самого аппарата.

Михаил Ильич рассказал Лаврентьеву о придуманном им аппарате. Ознакомил его с расчетами. С этого дня в течение ряда недель после работы они сидели вдвоем, закрывшись в техбюро, уточняя расчеты, делая десятки эскизов аппарата.

Был конец 1942 г. Северный морской путь был важной магистралью для связи Советского Союза с союзниками. Через северные порты прибывало большое количество грузов. Очень важно было, чтобы советские подводные лодки свободно ходили подо льдом, могли в любое время быстро и бесшумно пробить во льду скважину любого диаметра, запастись через нее свежим воздухом, высадить людей на лед, подвести перископ на поверхность льда.

Михаил Ильич считал, что его изобретение окажется полезным для обороны Родины.

Работали напряженно, скрывая от всех людей чертежи и расчеты. Ведь он и Лаврентьев были врагами народа. Кто им разрешил работать над военным изобретением? Кто знает, как к ним отнесутся, если какой-нибудь стукач доложит о них в оперативный отдел? Не признают ли их просто шпионами, тем более что Михаил Ильич в 1929-1930 гг. был в Германии.

22 февраля 1943 г. поздно ночью Михаил Ильич закончил все расчеты по изобретению. Виктор вычертил аппарат в туши. Как подписать чертежи? Идея была Левина, все расчеты, объяснительная записка сделаны им, основные направления конструкции были разработаны им еще в тюрьме. Лаврентьев дал некоторые детали уплотнения аппарата и выполнил чертежные работы. Были поставлены две подписи: горного инженера Левина и инженера-конструктора Лаврентьева.

На следующее утро, в день двадцать пятой годовщины Красной Армии, они попросились на прием к начальнику оперативного отдела комбината. Записка гласила: «Просим вызвать по срочному делу. Инженеры Левин и Лаврентьев». Через два часа они под конвоем с чертежами были доставлены к начальнику отдела, и Михаил Ильич доложил о своем изобретении. Его внимательно слушали. Начальник отдела был явно заинтересован и обещал срочно отправить изобретение фельдъегерской связью в Москву.

Через пять дней Лаврентьев был отправлен в Москву для освобождения из заключения на три года по сравнительно легкому 10-му пункту 58-й статьи. На чертежах стояла его подпись — «инженер-конструктор». Стоило ли иметь дело с «нераскаявшимся врагом», осужденным на 10 лет тюрьмы плюс 5 лет поражения в правах? Михаил Ильич впоследствии много раз упрекал себя за оплошность. Он мог дать под чертежами либо одну свою подпись, либо вторая подпись могла быть просто — «чертил Лаврентьев», что вполне соответствовало истине. Какова была дальнейшая судьба изобретения, Михаил Ильич никогда не узнал, так же как и причину внезапного освобождения Лаврентьева. Принесли ли его труды какую-либо пользу Родине, или они оказались плодом досужей мысли арестанта и пополнили корзину отвергнутых предложений и изобретений? Автора не известили об этом. Но для самого Левина работа сыграла немалую роль: отвлекала от мрачных дум о партии, личных несчастьях, семье, создавая иллюзию труда, приносящего какую-то пользу стране.

Человек, как и животное, постепенно привыкает ко многому. Можно привыкнуть к тюрьме и лагерю. Увлекшись интересной книгой, работая над выведением новой формулы или изобретением, можно перестать замечать тюремные стены, решетки... Интересная работа по специальности в лагере иногда заставляет забыть о проволочных заграждениях лагпунктов. В любой обстановке создается круг людей, тесно спаянных общей судьбой, близкими интересами. Этот круг отчасти заменяет прежних близких людей. Появляются новые, пусть более мелкие, но все же интересы. Жизнь стабилизируется на иной основе. Организм и физически, и психически приспосабливается к новой обстановке. С кем этот процесс приспособления не происходит, кто не смог отрешиться от прошлого, кто продолжает тосковать по прежней жизни, тот неизбежно гибнет. Так было в 1939 г. в Мариинской тюрьме с физиком Рейзеном, который был не в состоянии забыть предательство своей жены. Так погиб инженер С., не веривший в возможность собственной реабилитации.

Лагерная жизнь состояла не только из ужасов несвободы, но были в ней и свои маленькие радости. Например, возможность беспрепятственного хождения по зоне оцепления — значительное облегчение для заключенного. Следующая ступень полусвободы — расконвоирование. С какой завистью смотрят арестанты на расконвоированного заключенного! Тот может свободно оставлять не только лагпункт, но и зону оцепления, может пойти в город и, больше того, взять на свое попечение законвоированного заключенного, пройти с ним в любое учреждение. Можно, хотя это не поощряется, пойти на норильский базар или в магазин для вольнонаемных и купить продукты, которых нет в лагерном ларьке. Можно послать по вольной почте письмо домой — семье. Если на этом тебя поймают, могут лишить пропуска или переписки. Но ведь не каждого ловят, а заключенный так часто привык рисковать!

Михаил Ильич не мог рассчитывать на расконвоирование: у него были слишком страшные пункты 58-й статьи. К тому же Левин числился «нераскаявшимся врагом». Был он к тому же еще довольно строптивым человеком, не склонял головы перед производственным начальством, не подхалимничал перед лагерным руководством. Правда, работал он, не покладая рук, не останавливался перед трудностями и опасностями, неплохо знал свое дело. Но это не всегда определяло положение заключенного. Несколько раз все же начальник рудника включал Левина в списки на расконвоирование. Неизменно при возвращении списков его фамилия оказывалась исключенной.

Однажды при посещении рудника руководством комбината Хромченко обратился к главному инженеру комбината с просьбой поддержать ходатайство рудника о расконвоировании Левина. Главный инженер сделал у себя в записной книжке какую-то заметку. Михаил Ильич не придал особого значения этому разговору. Прошло немного времени, и его неожиданно вызвали на фотографирование. Через пару дней он получил постоянный пропуск расконвоированного. Это было уже на седьмом году его заключения. По-видимому, лагерное начальство считало, что остался небольшой срок заключения, и теперь опасность побега маловероятна.

Прошло много лет с тех пор, как Михаил Ильич последний раз фотографировался. Теперь он увидел себя на маленькой фотографии. С пропуска смотрел на него глубокий старик с изможденным морщинистым лицом, впавшими щеками, жалким подобием усов. Этому человеку можно было дать не меньше 60 лет. А ведь Левину было только 42 года! В тюрьму в 1937 г. он вошел полным здоровья. Как-то незаметно растаяли силы, сразу наступила тяжелая старость.

И все же Михаил Ильич вздохнул с облегчением. Теперь он мог временами уходить с рудника, не видеть перед собой опостылевших бараков, колючей проволоки, штыков конвоиров, вечно угрюмых, изможденных лиц арестантов, своих товарищей по несчастью. Михаил Ильич получил возможность по всем делам самому ходить в город. Особенно важным было посещение проектного отдела комбината для согласования наметок техбюро рудника. Надолго запомнилось первое свободное посещение Дома инженерно-технических работников в Норильске…

…В конце марта 1944 г. Левина назначили главным инженером шахт «Западная» и «Надежда».

…Михаил Ильич поселился в балке за зоной… Это не было холостяцкое мужское жилье. Здесь чувствовалась заботливая женская рука. Все в доме блестело: некрашеный пол, крыльцо желтели, как натертые воском, на окнах белели накрахмаленные марлевые занавески. Стол был накрыт белоснежной скатеркой, сделанной из простыни. Кругом была лазаретная чистота. Вскоре Михаил Ильич встретился с «хозяйкой» этого маленького дома – Анастасией Николаевной Гамаюновой...

Это была миловидная девушка, по виду не старше 22 лет, повязанная по-старушечьи платком. Черный платок оттенял широкое белое нежное лицо, высокий гладкий лоб. Суровая редкая улыбка открывала ряд блестящих белых зубов. Лицо ее не портил даже курносый рязанский нос. Как попала она в этот суровый край? Для бытовички слишком скромна, для осужденной по 58-й статье — слишком молода…

В облике Настеньки было что-то монашеское: темная одежда, тихая, замедленная речь, опущенные глаза. После обеда Настя троекратно крестилась, кланялась всем и начинала бесшумно убирать со стола. Здесь к набожности Настеньки относились терпимо.

Гамаюнова родилась в одной из деревень Рязанской области, в очень набожной крестьянской семье. Верховодила в доме фанатично религиозная мать, воспитавшая в этом же духе всех детей. Советскую власть они считали порождением дьявола. По религиозным мотивам семья отказалась участвовать в работах на оборону. В конце 1942 г. группа молодежи, среди них и Настя, была арестована и отдана под суд по обвинению в контрреволюционном саботаже. Военный трибунал осудил их по 14-му пункту 58-й статьи к 10 годам содержания в исправительно-трудовых лагерях. Так и попала Анастасия Гамаюнова в Норильск вместе с ее односельчанкой Шурой. В лагере они продолжали отказываться от всякой работы. Их держали в штрафном изоляторе на штрафном питании. И Насте, и ее подруге грозила гибель от истощения, так как лагерное начальство строго придерживалось принципа: кто не работает, тот не ест. Месяцами Настя и ее подруга числились в отказчиках. Это было неприятностью не только для них, но и для лагпункта. Ему приходилось ежедневно отмечать в сводках наличие отказчиков. Это снижало показатели работы лагпункта. Все попытки лагерного начальства, воспитателей уговорить Настю и Шуру работать терпели неудачу. Они отвечали неизменно:

— Господь запрещает работать на войну.

И тогда начальник лагпункта обратился к Полончуку (заключенный) с просьбой:

— Попробуйте вы поговорить с этими дьявольскими девками. Может, уговорите их все же работать.

Перед Полончуком предстали две совсем молодые девушки, бледные, истощенные. По его предложению они присели на кончики стульев. У него защемило сердце от жалости. Он сказал вызванным девушкам:

— Вы не хотите работать на войну. Ваше дело. Не стану вас уговаривать. Но ведь обслуживать людей, помогать им жить в трудных условиях Крайнего Севера религия не может запретить. Идите работать дневальными. Это разрешил бы вам сам Христос.

Девушки переглянулись, потихоньку посоветовались между собой. Так Настя стала дневальной в балке ИТР. Позже Шура начала дневалить у вольнонаемного начальника лагпункта.

Михаил Ильич встретил на шахте много заключенных, прибывших сюда в одном с ним этапе в 1939 г. Многие начальники участков, мастера начинали работать на «Надежде» еще при Михаиле Ильиче. Это облегчало задачу в самый короткий срок добиться значительного улучшения в работе…

…Все работы проводились под лозунгом: «Все для фронта, все для победы!»…

…Хорошо была поставлена информация о достижениях на производстве. На собраниях передовикам трудового соревнования выдавались награды в виде продуктовых посылок, ордеров на пошив гражданских костюмов. Каждый арестант мечтал о быстрейшем освобождении из заключения. По мере продолжительности пребывания в лагере все больше таяли надежды на пересмотр дела. Теперь единственная надежда — хорошая работа и ходатайство комбината и лагеря о снижении срока наказания или даже досрочное освобождение. К материальным стимулам трудового соревнования прибавилось стремление получить скидку срока заключения.

Шахта № 12 (то есть «Надежда» и «Западная») начала выходить в числе передовых предприятий комбината. По результатам соревнования за III квартал 1944 г. она получила переходящее знамя лучшего горного предприятия Норильска. Какой это было радостью на шахте! На торжественном собрании знамя шахте вручил заместитель начальника комбината по горным работам Константин Дмитриевич Васин. Принимали знамя от имени коллектива начальник шахты Коваленко и главный инженер Левин.

Красное знамя сопровождает советского человека во всех торжественных случаях жизни: в пионерском лагере знамя выносится во время слетов, в школе — во время линеек. Знамя несут на демонстрациях, под ним сражаются на фронте. На торжественных собраниях оно всегда в президиуме. К этому привыкают — норма жизни! Но совсем другое дело, когда знамя по поручению коллектива принимает заключенный, все еще считающийся врагом народа. Для него торжественный ритуал означает признание его заслуг перед Родиной, вздорности обвинения в измене советской власти. Пусть об этом никто вслух не говорит. Это не меняет дела. Михаил Ильич стоял под красным знаменем. К горлу подкатил комок. Он напрягал все силы, чтобы люди не заметили его волнения, чтобы глаза оставались сухими, и лицо, как всегда, было спокойным. Левин видел, что радость переживают и начальники участков. Он увидел волнение на смуглом лице Татаева. Он прибыл в Норильск в 1939 г. этапом из Мариинской тюрьмы. Сейчас это энергичный, опытный горняк, в котором трудно было бы узнать прежнего бортмеханика военного авиационного соединения. На всегда спокойном лице другого начальника участка — Гурвича печальная улыбка. Впечатление такое, что за прошедшие семь лет заключения он так и не смог понять, за что же его, только что окончившего торговый техникум и начавшего работать по специальности, осудили на 10 лет заключения как контрреволюционера. Рядом на передних скамьях сидят начальники участков Римкович и Конин. Эти горные инженеры еще до ареста работали в шахтах. Тяжелый, медлительный Конин, уже пожилой мужчина с седой шевелюрой жестких волос и небольшой бородкой, полная противоположность молодому подвижному рыжеватому Римковичу. Немного подальше от них сидит невысокого роста Арон — бессменный начальник вентиляции шахты № 12, назначенный на эту работу Михаилом Ильичом еще в 1939 г. После торжественного собрания — большой концерт силами культурно-воспитательного отдела Норильлага. На время забыты и лагерь, и шахта, и все пережитое. Арестантами завладели яркая музыка, знакомые мелодии. Как будто кто-то нежной, ласковой рукой стирает с хмурых лиц тяжелые морщины, снимает многолетнюю угольную пыль, въевшуюся в кожу всего тела. И снова верится, что впереди еще будет много хорошего, ради чего стоит бороться и терпеть.

Нас не сломит нужда,

Не страшна нам беда,

Рок тяжелый не властен над нами...

Какое блаженство после пережитых невзгод ранней весной снова очутиться в Москве. Побродить по зеленым бульварам Садового кольца, слышать радостный шум большого оживленного города. Хочется побывать в парке культуры и отдыха, с которым у Михаила Ильича связано так много радостных воспоминаний студенческих лет. Но ему нужно спешить, он только что прилетел самолетом по вызову ЦК и должен явиться в Кремль. Вот и Красная площадь, башня Кремля. Как ни спешит Михаил Ильич, он не может пройти мимо Мавзолея, чтобы не зайти, не поклониться праху Великого Вождя. Ведь так долго он тут не был!

У ворот Кремля Левин предъявляет пропуск и беспрепятственно проходит на залитую асфальтом территорию Кремля. Вот заветные двери. Все убыстряя шаг, Михаил Ильич проходит в кабинет. У большого стола стоит Сталин. Рядом сидит Молотов. Обоих нетрудно узнать. Сталин приветливо встречает Михаила Ильича, говорит, что ЦК разобрал его заявление. Здесь убедились, что его оклеветали, и решили восстановить в партии. Молотов вынимает из ящика партбилет и вручает его Михаилу Ильичу. Он узнает обложку своего старого билета члена партии с 1919 г., изъятого при аресте. Горячая волна радости охватывает его. Поблагодарив руководство партии, он спешит скорей порадовать семью, жену, друзей. Вот опять ворота, и снова он предъявляет пропуск. Но его не выпускают из Кремля... Ведь он предъявил свой лагерный пропуск на бесконвойное хождение. Какой ужас! Теперь его не выпустят, вновь арестуют! В холодном поту он проснулся. Все тот же сон! Уже сколько раз этот сон в разных вариантах приходит, когда он возбужден каким-нибудь из ряда вон выходящим событием. Самоконтроль слабел, и тогда мозг беспрепятственно извлекал из памяти глубоко запрятанные переживания, на которые в обычное время было наложено строжайшее табу…

В новом этапе заключенных Михаил Ильич заметил знакомое лицо. Это был мужчина лет 60-65. Возможно, он был моложе, очень старили его впалые щеки, давно небритое лицо, заросшее черными с проседью волосами. Человек снял шапку. Обнажилась совершенно плешивая голова. Только позади на затылке и около ушей торчали клочья седых волос.

В памяти промелькнули первые годы революции в одном из уездных городов Смоленской области — Велиже. Бурные собрания, митинги в городском театре. Горячие споры с эсерами, меньшевиками, первыми появившимися в городе большевиками. Одним из них и был этот, теперь такой невзрачный старик, а тогда горячий, напористый, полный сил молодой человек, сын местного кузнеца. Левин уже не сомневался, что перед ним Касавин, один из создателей их уездной организации большевиков, вступивший в партию до октября 1917 г. Значит, и он попал в мясорубку 1937 г.

Отпустив вновь прибывших рабочих, Михаил Ильич задержал Касавина. Долго длилась их беседа. Оказалось, что последние годы до ареста Касавин работал в Москве управляющим трестом, занимавшимся монтажом коксохимического оборудования. Это была очень крупная организация, имевшая свои филиалы и монтажные группы во многих местах Союза.

Касавин был арестован в конце 1937 г. До него — работники главка, в который входил руководимый им трест. Были арестованы заместители Касавина, много подчиненных ему работников. Настроение было тревожное. Особенно екнуло сердце, когда на одном из собраний выступил старый инженер, всегда относившийся очень доброжелательно к Касавину. Он сказал:

— Вот арестовали много людей, с которыми дружил Касавин. А его не тронули, раз он ни в чем не виноват. Видите, как внимательно, осторожно относятся к арестам НКВД. Там сидят опытные, преданные люди.

На другой день Касавина арестовали. На следствии ему показали запись этого выступления.

— Видите, ваши друзья говорят, что вы были тесно связаны с врагами народа.

Его обвинили в том, что он был завербован в контрреволюционную организацию одним из работников главка, и сам завербовал двух подчиненных ему работников в Ленинграде.

Следователь в Москве, должно быть, сам не верил в правдивость выставленных обвинений. Он уговаривал Касавина признаться во всем, но делал это без криков, побоев. Только временами, когда следователь слышал приближающиеся шаги капитана, проверяющего ход следствия, он вдруг начинал кричать, ругаться, топать ногами, стучать револьвером по столу, командовать: «Встать — сесть, встать — сесть». Капитан, видя, как ретиво ведется следствие, спрашивал только, как идут дела.

— Да, вот этот бандит, контрреволюционер, не признается, несмотря на все мои усилия добиться правды.

Капитан, пошумев, уходил. Тогда следователь говорил Касавину:

— Садитесь, отдыхайте. Вот попадетесь к такому, тогда узнаете, что такое настоящее следствие. Советую подписать протокол. Вас все равно осудят. Если не сознаетесь, будете считаться нераскаявшимся врагом. Это вам создаст невыносимое положение на долгие годы.

Касавин категорически отказывался что-либо подписать. Из внутренней тюрьмы его перевели в Бутырскую. Касавин так и остался «нераскаявшимся врагом».

Как-то его вызвал следователь и сказал:

— Все, следствие окончено. Вас будут судить по 7-му пункту 58-й статьи, то есть за вредительство. Это не очень страшный пункт. Когда-нибудь поймете, сколько я для вас сделал. Больше — не мог.

Касавин печально вздохнул и сказал:

— А я-то полагал, что меня отпустят на свободу. Снова вернусь на прежнюю работу, увижу жену, двоих своих сыновей...

Следователь ничего не ответил. Он подошел к телефону, набрал какой-то номер:

— Валя, это ты? Не забыла, что сегодня суббота? Что собираешься вечером делать? Не пойти ли нам в театр или кино? Что-то сильно устал за неделю, а завтра опять тяжелая, напряженная работа. Как Славик и Танюша? Не капризничают?

— Вот, видите, — обратился он к Касавину, — это моя семья. Если бы я попытался вас освободить, я бы вам не помог, а сам оказался на вашем месте. Не так все просто, как кажется.

Военная коллегия Верховного Суда СССР осудила Касавина на 10 лет тюремного заключения и 5 лет поражения в правах после окончания наказания. Как тогда говорили заключенные, он должен был 10 лет отбывать заключение и 5 лет поражаться такому приговору. Касавин после суда попал в Соловецкую тюрьму, а затем — переведен в Норильский лагерь.

Михаил Ильич и раньше слышал рассказы о том, что некоторые следователи только в присутствии начальства проявляли особое рвение: шумели, стучали кулаками, грозились. Оставшись с подследственным с глазу на глаз, вели себя корректно, старались вспомнить, насколько, в самом деле, правдиво обвинение. Михаил Ильич поинтересовался, где сейчас семья Касавина. Сразу же он почувствовал неуместность заданного вопроса. Касавин побледнел, плотно сжал губы и некоторое время молчал. Заметно было, что он боролся с собой, чтобы не выдать волнение.

— Нет семьи! Оба сына пали на войне, защищая Родину. Так они и не узнали правду о своем отце. Погибли, считая, что обязаны своей кровью смыть позор семьи, искупить измену своего отца. Жена отказалась от меня... От семьи не осталось даже фотографии. Рвутся последние связи с жизнью. Все отнято: честное имя, здоровье, личная жизнь. Держит только вера в партию, уверенность, что правда восторжествует. Жаль, силы с каждым днем тают. Боюсь не дожить до лучших времен.

Михаилу Ильичу нечем было утешить Касавина. Они замолчали. Дальше разговор пошел уже о будущей работе Касавина. Он окончил промакадемию, имел большой опыт хозяйственной работы. Левин назначил его нормировщиком шахты. Это освобождало от общих работ, давало возможность в какой-то мере восстановить здоровье. О том, что Касавин прекрасно справится с порученным ему делом, Михаил Ильич не сомневался. Так оно и оказалось.

Начиналась суровая полярная зима 1944/45 гг.

…Во время войны политические заключенные даже после отбытия предусмотренного приговором суда срока задерживались в лагере до особого распоряжения. Такая задержка могла длиться годами. Изменить такой порядок могли только ходатайства комбината и лагеря при наличии особых заслуг перед комбинатом, и при этом всегда находились какие-то основания, чтобы ходатайство об освобождении не было возбуждено или было отклонено.

После следствия и суда, пожалуй, самое тяжелое время для заключенного — это канун освобождения из лагеря. Арестант перестает спать. Мучит неизвестность. У Михаила Ильича виды на будущее после освобождения были более или менее ясными. С семьей он все время поддерживал регулярную переписку. После освобождения он решил вызвать семью в Норильск. Временно они будут жить в его балке на шахте № 12. Готовясь к освобождению, он расширил балок. Теперь в нем были две комнаты. Домик оштукатурили снаружи и внутри. Жить в нем первое время было вполне возможно. Не было сомнений и по поводу работы. Михаил Ильич твердо решил, что до полной реабилитации он на материк не вернется. Ведь помимо заключения суд приговорил его к пяти годам лишения гражданских прав. Он будет пока работать в Норильске, где его знают, ему доверяют. Он будет продолжать работать главным инженером шахты и добиваться реабилитации.

Вот и новый, 1945 год. Он обещает быть радостным для всего народа. Все говорит о приближении конца войны. Этот год станет и годом освобождения Михаила Ильича из заключения. Ведь 14 февраля 1945 г., с учетом двукратного снижения срока наказания особым совещанием МВД, он должен быть освобожден из заключения. Но выпустят ли из лагеря?

Левин решил сам поговорить с начальником комбината. В первый раз к генералу Панюкову попасть не удалось: он был занят. Во второй раз начальник комбината любезно принял Михаила Ильича и обещал ходатайствовать о его освобождении. Но сделает ли он это? И когда? Ведь над ним не каплет. Кроме того, Панюков очень осторожный человек. Станет ли он ходатайствовать об освобождении из лагеря до окончания войны такого «страшного нераскаявшегося врага»?

Левин всегда считал малодушием нервозность, нетерпеливость заключенных накануне освобождения. В душе он их прощал, хотя никогда этого не высказывал. Теперь он старался никому не показывать, что сам нервничает, ночью часами не спит, в сотый раз прикидывая все шансы выйти на свободу. Спасали работа, шахта…

…Кончился январь. До освобождения Левина осталось 14 дней. Молчит горное начальство. Ничего не сообщает Панюков. Возможно, ждут ответа из Москвы. Едва ли этот вопрос доверили решать самому Норильску. Приходилось ждать! Если 14 февраля не освободят из лагеря, значит, не видать свободы, по крайней мере до конца войны. Михаил Ильич думал, что он-то как-нибудь примирится с этим, а вот как семья отнесется к этому?

Вот и настал день 14 февраля. Все осталось по-прежнему: лагерь цепко держит своих узников! Михаил Ильич подвел в своем календаре жирную черту. Намеченный им день освобождения, так долго мерцавший впереди, как огонек, манящий уставшего путника, потух. Он так долго поддерживал его силы! На что дальше надеяться? Может, правду говорят старые лагерники, что политическим не дано увидеть воли? Михаил Ильич вспомнил надпись в камере следственной тюрьмы: «Оставь надежду всяк, сюда входящий!» О чем только не передумал Михаил Ильич бессонной ночью на 15 февраля... Она была тяжелейшей в жизни Левина. У него не было больше иллюзий и надежд. Были разочарования, одиночество, горе и тоска.

Утром 15 февраля собственное положение уже не казалось Левину столь безысходным. Ведь не вызвали Михаила Ильича расписаться в продлении пребывания в лагере до конца войны. Может задержаться ответ из Москвы: ведь это Таймыр! Даже самолетами почта движется очень медленно. Надо взять себя в руки. Нет, еще не все пропало!

Жизнь и работа требовали своего, не оставляли времени на размышления и отчаяние…

…Из конторы Михаил Ильич шел к себе на квартиру переодеться, чтобы спуститься в шахту. На столе — заботливо подготовленный Настенькой завтрак. Она видела, что Левин долго не спал, чем-то очень обеспокоен, но ни о чем не спрашивала. Не принято в лагере расспрашивать человека о том, чего он сам говорить не хочет…

…Жизнь входила в нормальную колею. Шахта работала ритмично. Михаил Ильич начал привыкать к мысли о задержке в лагере. Можно было бы вновь попытаться поговорить с начальником комбината, но едва ли в этом был какой-либо смысл. Если бы он хотел или мог, то давно возбудил бы ходатайство о его освобождении. Если он этого до сего времени не сделал, то не сделает и дальше. Зачем же ходить и унижаться?

...Скончался помощник Михаила Ильича Полончук. Его разбил паралич. В полусознательном состоянии Полончука отвезли в больницу. Оттуда он уже не вышел. До последней минуты работал на шахте. Так и не дожил до лучших времен! И сколько уже погибло таких людей, прошедших чистилище 1937-1938 гг., не выдержавших условий лагеря Заполярья…

16 марта 1945 года было обычным днем в жизни Левина. После утреннего наряда он, как всегда, отправился в шахту. Осмотр большей части забоев он оставил на следующий день — надо было успеть в контору к трем часам. На это время были вызваны начальники участков для обсуждения хода выполнения плана I квартала по добыче угля и проходке горных выработок к 21 марта — дню пятилетия закладки шахты № 12.

Ровно в три часа начальники участков начали докладывать о ходе работ. Примерно через час раздался звонок телефона. Михаил Ильич неохотно поднял трубку: он не любил, когда звонками отвлекали от работы. На проводе оказался начальник лагпункта. Он поздравил Михаила Ильича с освобождением из лагеря. Ему только что позвонили из управления Норильлага. Михаил Ильич поблагодарил за поздравление и продолжил вести заседание.

Не было той радости, с какой обычно заключенный покидает стены тюрьмы. Слишком долго пришлось ждать этой минуты... Слишком много было пережито... Не осталось на душе ничего, кроме пустоты и безразличия.

Только спустя некоторое время Михаил Ильич Левин пришел в себя, почувствовал все значение официального освобождения, всю радость победы над злыми обстоятельствами жизни, всю прелесть окружающего мира.

Москва, 15.04.1981 г.

Песочные часы. Петр Белов

На оглавление "О времени, о Норильске, о себе..."