Тихон Петров: «Я понял, что в КГБ хотели доказать: корни народной демонстрации в Новочеркасске к политическим в Норильск уходят

С 1945 по 1947 год я работал старшиной Ансамбля песни и пляски Архангельского

военного округа. 19 ноября 1947 года вечером ко мне пришли представители КГБ.

Их было двое. Они пригласили меня на беседу. Пришли в КГБ, где мне предъявили

обвинение в том, что я служил в немецкой армии и был вооружен. Сначала

задержали на четверо суток, потом четыре с половиной месяца шло следствие.

Судила «тройка». Какие-то 5-10 минут, и я за измену Родине получил по статье

58-Б 25 лет лагерей и 5 лет поражения в правах с содержанием в отдаленных

местах Советского Союза. Опять отправили в тюрьму, потом в Молотовск на стройку,

откуда через месяц этапом в Красноярск на пересылку, а оттуда на барже прибыл 19

сентября 1948 года в Дудинку. Через три дня мы уже были в поселке Норильск, где

меня распределили в 4-е лаготделение.

С 1945 по 1947 год я работал старшиной Ансамбля песни и пляски Архангельского

военного округа. 19 ноября 1947 года вечером ко мне пришли представители КГБ.

Их было двое. Они пригласили меня на беседу. Пришли в КГБ, где мне предъявили

обвинение в том, что я служил в немецкой армии и был вооружен. Сначала

задержали на четверо суток, потом четыре с половиной месяца шло следствие.

Судила «тройка». Какие-то 5-10 минут, и я за измену Родине получил по статье

58-Б 25 лет лагерей и 5 лет поражения в правах с содержанием в отдаленных

местах Советского Союза. Опять отправили в тюрьму, потом в Молотовск на стройку,

откуда через месяц этапом в Красноярск на пересылку, а оттуда на барже прибыл 19

сентября 1948 года в Дудинку. Через три дня мы уже были в поселке Норильск, где

меня распределили в 4-е лаготделение.

Я стал работать на медеплавильном заводе: строил трубу, ватержакеты, конвертеры. К 70-летнему юбилею Сталина завод пустили и меня перевели в 5-е лаготделение строить жилые дома. Я познакомился с Карповым. Он учился в моем городе Новочеркасске, а здесь был комендантом зоны. Он часто беседовал с Колесниковым, Мелентьевым, привлекал и меня. У земляка я вызывал доверие, и он однажды предложил мне вступить в Демократическую партию России. Я подумал, взвесил все и решил стать членом ДПР.

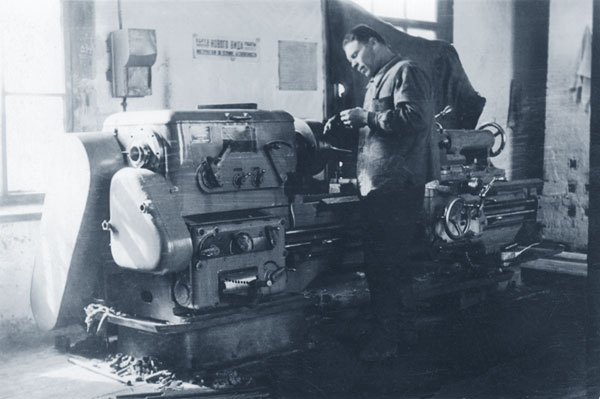

Петров Тихон Иванович за токарным станком

После работы мы собирались и обсуждали, как облегчить жизнь з/к. В бригаде ко мне подошел старик, с большой окладистой бородой, на вид очень интеллигентный, и попросился ко мне работать. Это был Петр Зиновьевич Дикарев. От друзей я знал, что он бывший офицер Белой гвардии, достойный и уважаемый человек. Я взял его на работу для отопления балка, где грелись з/к, копающие на морозе котлован.

Петр Зиновьевич заготавливал дрова, уголь, поддерживал тепло в балке.

Он был другом Бориса Федосеева. Оба были в эмиграции в Маньчжурии, Петр Зиновьевич Дикарев прибыл туда вместе с генералом Семеновым. Я видел их с Федором Смирновым и понял: они как-то связаны. Поскольку Смирнов был членом партии, я решил, что они единомышленники.

Лагерь познакомил меня с интересными людьми. Григорий Климович был поэтом, и я попросил его написать для меня стихи. Он написал. Из его стихов мне особенно запало в душу письмо дочери «из тундры дальней полудикой». Однажды чисто случайно мне довелось пообщаться с известным футболистом Андреем Петровичем Старостиным, который тоже жил в 5-й зоне, а работал экономистом на кирпичном заводе. Он оказался отзывчивым человеком, никому не мог отказать в помощи. Каждый день, утром и вечером, он бегал, тренировался.

Тяжело было жить в зоне. На ночь нас закрывали на замок, в бараке на окнах, дверях стояли металлические сетки. Выводили на работу под конвоем и с палками, которые часто пускали в ход. Мы находились в особом режимном лагере. По фамилиям нас не звали, только по номерам. Мой номер был Т-025. Номера у з/к были на груди и спине бушлата, на шапке, брюках. Это было очень унизительно.

Л.А.Нетто, Т.И.Петров

Заключенные воспряли духом после смерти Сталина. Весть о том, что расстреляли заключенных, облетела по всем лагерям. Горный лагерь отказался выйти на работу. О событиях в лагере узнали все по черным флагам, бумажным змеям с листовками. Мы стали следить за блатными, урезонивали их. В общем, специальная группа заключенных следила за порядком в зоне. Некоторые высказывали предложения о вооруженном восстании, но такие речи быстро пресекались.

Восстание можно поделить на два этапа: первый — до приезда московской комиссии, второй — после нее, когда люди поняли, что их обманули, когда лагерная администрация предприняла меры подавления. Пожарные машины зашли в зону, с ними офицеры. Они били людей палками. Заключенные всем гуртом перевернули две машины. Ничего не вышло из этой затеи. Тогда заключенным приказали выходить из зоны. Солдаты стреляли в них. Я сам не помню этого: был в бараке. Потом подняли всех, выгнали в тундру, разделили на две группы. Я попал в БУР запасный, несколько дней здесь был и Венгеров, старший культорг лагеря. Он сказал мне: «Тихон Иванович, вас вызовет администрация лаготделения и предложит работать начальником колонны лаготделения. Соглашайтесь и работайте — вас никто не тронет». Я понял, что это поручение комитета. Меня поддержали Мелентьев, два товарища из подпольного комитета и даже нарядчик Гриша Нетолстов.

Назначили на кухню Петра Серикова, завбаней Николая Абраменко, завскладом

Константина Бурдюгова. Их, как и меня, поддержали члены Демократической партии

России Герман Колюзо, Виктор Тараскин, Михаил Бережанский. Заведующим

материальным складом стал мой земляк, член партии Павел Одинцов. Меня часто

проверял Мещерин, я понял, что он тоже состоит в подпольной организации. Однажды

западные украинцы ему через меня передавали привет: «Обязательно скажи ему «спасибо»

за его труд». Я передал. До своего освобождения я так и работал начальником

колонны.

Назначили на кухню Петра Серикова, завбаней Николая Абраменко, завскладом

Константина Бурдюгова. Их, как и меня, поддержали члены Демократической партии

России Герман Колюзо, Виктор Тараскин, Михаил Бережанский. Заведующим

материальным складом стал мой земляк, член партии Павел Одинцов. Меня часто

проверял Мещерин, я понял, что он тоже состоит в подпольной организации. Однажды

западные украинцы ему через меня передавали привет: «Обязательно скажи ему «спасибо»

за его труд». Я передал. До своего освобождения я так и работал начальником

колонны.

В 1954 году нас отправили на барже до Красноярска. Здесь заключенный Теллер при всех обвинил меня в стукачестве. Он собрал блатных, чтобы со мной рассчитаться. Мелентьев увидел это и позвал наших. Он защитил меня тем, что объявил всем: «Это мы поставили Тихона Петрова во главе колонны 5-го лаготделения. Не троньте его». Так закончился скандал на барже.

Из Красноярска я попал в закрытую тюрьму Семипалатинска, через полгода решение об этом отменили и отправили меня в Тайшетлаг. Тут я попал в больницу. Я не знал тогда, что встретился здесь со знаменитым писателем. Он спросил меня, не занимаюсь ли я литературой. «Нет, — ответил я, — люблю стихи, многие знаю наизусть. А что?» «Я пишу рассказ «Один день Ивана Денисовича», — ответил мой сосед по палате и прочитал мне несколько отрывков из будущей книги. Потом он спросил меня: «Ну как?» И я честно ответил, что, по-моему, очень хорошо получилось. Наверное, он подумал, что я не очень-то разбираюсь в литературе, но главное-то я понял. Я тогда не знал, что свое сочинение мне читал сам Александр Исаевич Солженицын. Он еще почитал мне про Ивана Денисовича. Вскоре мы расстались.

Регулярное перевыполнение производственного плана позволяло ходатайствовать о сокращении срока заключенному. Я давал 250-300% месячной нормы, и администрация попросила сократить мой срок заключения до 10 лет. Генпрокурор проверил мои документы, увидел, что я не подписал ни один протокол допроса, вину свою не признал, а мне дали 25+5 лет, и отменил постановление суда, послал мое дело на переследствие. Оно длилось два с лишним года. Помню, работаю на станке, подходит ко мне уполномоченный: «Здравствуйте! Бросайте работу — вы свободны». «Как это?» — только и сказал я. «Вас реабилитировали. Получите расчет, переночуйте у меня, а завтра вам выдадут документы — и отправляйтесь домой». Вот таким было мое освобождение.

На воле я встречался с Виктором Тараскиным. Он переписывался с Мишей Бережанским,

который уехал в Каменск. Я спрашивал о Серикове, других, на что Тараскин сказал,

что не хочет никого подвести и потому связи почти ни с кем не имеет. Он и мой

адрес не взял, а я его записал, да когда хватился его, то не нашел: потерялся. Я

побывал в Москве, два дня гостил у Льва Нетто. А потом связь со всеми

прервалась надолго.

На воле я встречался с Виктором Тараскиным. Он переписывался с Мишей Бережанским,

который уехал в Каменск. Я спрашивал о Серикове, других, на что Тараскин сказал,

что не хочет никого подвести и потому связи почти ни с кем не имеет. Он и мой

адрес не взял, а я его записал, да когда хватился его, то не нашел: потерялся. Я

побывал в Москве, два дня гостил у Льва Нетто. А потом связь со всеми

прервалась надолго.

Настал 1961 год. Известные теперь новочеркасские события потрясли тогда только нас. Я жил под Новочеркасском и, конечно, знал о них. И тут меня вызвали в КГБ и спросили про Нетто, от кого письма получаю. Будто бы Нетто давал мне в письмах указания, а я их выполнял в Новочеркасске.

Я почувствовал, что за мной следят. Мой друг каждый праздник приезжал за мной, и мы ехали к нему гулять. Он сказал, что мной интересуется КГБ. Уже его вызывали, спрашивали, что делает Петров, с кем и о чем разговаривает.

— Да пошли они! — разозлился я. — Я реабилитирован.

А друг еще серьезнее стал:

— Я тебе по-товарищески говорю, что тобой глубоко интересуются, политически. Смотри, не скажи кому, а то и меня подставишь. Мне сказали, что ты от Нетто письма получаешь, у них есть эти письма...

Я понял, что надо с Нетто прерывать переписку. В КГБ меня про Бережанского спрашивали, про Демократическую партию России:

— У вас ведь была в Норильске «волынка», знаете, кто тогда в партии был?

— Мне рассказать нечего, никакой партии не знаю, — ответил я. И тогда мне

выдали, будто бы в КГБ пришел Бережанский, назвал членов демпартии, в том числе

и Нетто. При этом фамилии перечислил, о которых я вообще никогда не слышал.

— Мне рассказать нечего, никакой партии не знаю, — ответил я. И тогда мне

выдали, будто бы в КГБ пришел Бережанский, назвал членов демпартии, в том числе

и Нетто. При этом фамилии перечислил, о которых я вообще никогда не слышал.

— Вот он молодец, — сказали они, — пришел с признаниями, с повинной, а вы упрямитесь... Мы его судить не будем...

Так я им и поверил про Бережанского. Однако на этом чекисты не успокоились.

— У вас в Ростове есть родственники, у которых можно остановиться? — спросили меня в КГБ.

— Никого...

— Ну вот вам деньги, поезжайте на беседу, остановитесь в гостинице «Дон», расположенной в Газетном переулке, 3. Там для вас готова комната...

И я поехал в Ростов. Там я сразу заметил, что за мной идет человек. Я остановился попить водички, а он сел. По его лицу я понял, кто он такой. Я пошел в гостиницу — он тоже. Когда я вошел в двухместный номер, то оказалось, вторая кровать предназначена для этого человека. Познакомились.

— У вас есть деньги? — спросил он.

— Есть, мне дали.

— Кто?

— Жена, — ответил я, а сам подумал: «Ты же видел, как я заходил в КГБ...»

Поужинали, переночевали. Наутро куда я, туда и он. И так три дня. Когда я пришел в КГБ за деньгами на обратную дорогу, то увидел, что мой сосед по комнате уже там. Я подумал: «Ну чего он дурака валяет?»

Но на этом меня не оставили в покое. Приходили на работу с моей фотографией. Я уж подумал, что меня с кем-нибудь перепутали, но нет, на фото был я. На завод приходил уполномоченный, и директор, и главный инженер подтвердили, что в день демонстрации рабочих (в которых стреляли!) я ни на минуту не отлучался с завода. Это подтвердили старший мастер, рабочие. Я как раз в этот день сутки работал, ничего не знал и ни в чем не участвовал. Я понял, что в КГБ хотели доказать: корни народной демонстрации в Новочеркасске к политическим в Норильск уходят. Меня даже спрашивали, не получаю ли я письма из лагерей. По-моему, их не интересовало, правда это или нет, главное — создать легенду для объяснения причин народного гнева. Насколько это серьезно, я по своему племяннику Николаю Петрову понял. Он был следователем по особо важным делам. Про связь новочеркасских событий с норильским восстанием и подпольной партией я от него слышал, но молчал. Племянник племянником, а вдруг заложит? Я даже не стал у него ничего расспрашивать, только сказал:

— Норильск — где, Новочеркасск — где...

А он на это ответил:

— Я знаю точно, откуда все пошло.

Вот такая у КГБ была справа, как говорили в лагере.

О Демократической партии России в самом Норильске мало кто знал: все соблюдали конспирацию. Литовцы, эстонцы, латыши согласованно с Мещеряковым и Мелентьевым решали, кого, куда, кем назначить, администрация после восстания назначала только тех, кого эта группа рекомендовала. Никто из нас не был многословным, даже если знал, что говорит тоже с членом подпольной партии. Мне Венгеров был очень симпатичен, попытался с ним дружески поговорить — не вышло. Даже когда меня назначили начальником колонны и я подошел его поблагодарить (знал, как авторитетно его слово в партии), в ответ только и услышал: «Люди тебе доверяют». Из Венгерова лишнего слова не вытащишь...

А теперь расскажу о своей семье. Она родилась в лагере. После пуска медеплавильного завода мою бригаду перебросили на строительство жилых кварталов. Спрос на рабочих был острый — надо было здание горного техникума сдавать. До этого нас, мужчин и женщин, разделяли, а тут больше недели мы трудились вместе. Женщины шпаклевали, белили, красили. Тут я и познакомился с Галей, стал писать ей в 6-ю зону, хотя это запрещалось. Встретились с ней в конце 1950 года, потом еще раз. Она забеременела и родила сына Юру. Через два года нас опять работа свела, мы опять стали встречаться. В 1953 году Галя родила второго сына, мы назвали его Северьяном.

В 1954 году Галину освободили и реабилитировали. Она поехала в апреле на родину — в Хмельницкую область. Забрала младшего сына и поехала в детдом в Канск за старшим. Но директор дома отсоветовала ей брать Юру: «Пусть пока здесь останется, вы езжайте, устраивайтесь, а Юру вам привезут». Галя написала в Президиум Верховного Совета СССР о старшем сыне, к Ворошилову обращалась. А тут и я освободился.

Мы решили оформить законный брак в деревне Кривянке, Хмельницкой области. А в это время к нам и Юру привезли из детдома. В августе с Украины мы в Новочеркасск переехали. Жена за детьми смотрела, а я работал — так наша семья и выжила. Дети до нашей регистрации носили фамилию матери Гарпенюк. Я написал в архив Норильского загса, мне прислали справки о заработке, месте работы и прочие документы. Я просил дать детям мою фамилию. И наконец мне прислали новые свидетельства о рождении сыновей Юрия и Северьяна Петровых. Так мы наконец и по документам стали одной семьей — семьей Петровых.

...Я очень хотел бы побывать в Норильске, душа рвется туда посмотреть на город, который мы так трудно строили своими руками. В Норильск я вложил свой труд, а он отобрал у меня здоровье да много еще чего... Я ведь и сейчас считаю себя норильчанином, хотя родился на Дону. Ведь лучшие (молодые!) годы моей жизни прошли там: я приехал в 27 лет, а покинул его седым. Жизнь, конечно, могла бы и лучше сложиться, но не зря мы мучились — город хороший построили. Надо было бы о норильских лагерях, о том, что свои права отстаивали как могли, рассказать, когда из заключения вернулся, да нельзя было... А теперь уже ушли годы, возраст и болезни берут свое, хотя боязни уже нет никакой.

На оглавление "О времени, о Норильске, о себе..."