Сергей Норильский. Сталинская премия

Зачислили меня лаборантом. Банки-склянки, реактивы-растворы, расчеты-приборы. Каждый день вспоминал школьные премудрости: химия и физика, математика и биология. А главное — приобретал новые.

Подумать только, какая наступила жизнь! Может, снится все? Приходишь утром, снимаешь бушлат, телогрейку и шапку с мохнатыми наушниками и остаешься в черной рубахе с зеленым воротом, ватных штанах, ну и, понятно, в «ЧТЗ». Сколько уже месяцев так не было, чтобы раздеваться на работе?

В Доме Румянцева не то чтобы уж очень тепло, но мечта о стенах и крыше осуществилась и даже обогатилась железными печками-времянками, типа наших вездесущих буржуек, — трубы через окна выведены. Время от времени открывай дверцу, пошеруди уголек кочережкой и совок-другой подбрось из ящика.

А цивилизация между тем надвигалась и на этот дом: от поглотиловки вели трубы парового отопления. Монтажники Кислородного — дядя Миша Нехлюдов, богатырь Николай Балакирев, другие слесари, мои соседи по нарам, варили-резали, стыковали-кантовали, крепили-выверяли стальные цилиндры, обматывали изоляцией — шлаковатой с листами толя.

Поглотиловка была не просто цехом, где должны были тушить торф и прессовать из него патроны, она еще и нашей теплоцентралью задумана: в высокой пристройке установили два паровых котла Шухова. Они-то и должны были обогревать и цех жидкого кислорода, и Дом Румянцева, и саму поглотиловку, и пар на сушилки посылать. В первые годы строительства Норильска завоз с Большой земли самым необходимым ограничивали. Сперва потому, что пути сюда очень уж длинные и плохо проторены, да и транспортных средств мало. А потом властно и жестко сокращала списки война.

Крепки норильские скалы! Мне уже приходилось вспоминать шкалу крепости каменных пород, предложенную профессором М.М.Протодьяконовым. По этой шкале твердость оливиновых габбродиабазов, габбродиоритов и иных окаменевших лав, в которых природа запрятала металлы (а именно такие и содержались в недрах гор Рудной, Надежда, Угольного и Медвежьего Ручья), — в самой вышине таблицы: четырнадцатая-шестнадцатая категории (а всего их профессор насчитал двадцать). Для того чтобы разгрызть такой орех, чтобы достать ядрышко — медь, никель, платину, кобальт и другие богатства — при задуманных масштабах требовались эшелоны не только зэка-зэка, но и самой мощной взрывчатки. Тысячи тонн аммонита, тротила и прочих гремучих предстояло завести за Полярный круг, на шестьдесят девятую параллель.

Да, познания мои множились с каждым днем. Общая краткая схема, заложенная десятником Ватутиным, обрастала подробностями, уточнялась, ширилась. И поскольку все это стало теперь работой и вместе пищей духовной, — приобретало всамделишный, не показушный интерес. Ведь в каждом человеке, за самыми уж редкими исключениями, скрыт исследователь. Дай ему пищу — и он проклюнется, вскочит, и польются щедроты мысли полным потоком, как блага материальные из Марксова рога изобилия при коммунизме.

Я узнал, что есть такое понятие: технический проект Норильского комбината. И в том проекте, сочиняемом уже много лет и непрерывно изменяющемся, в 1940 году был взят курс на добычу руды открытым способом, т.е. без подземных рудников. Подобные горные предприятия за границей уже действовали, им даже отдавали предпочтение перед подземными. Но взрывчатки при таком способе требовалось гораздо больше — надо было дробить так называемую вскрышу, пустую породу, чтобы добраться до металлосодержащих пластов.

И вот предусмотрели в проекте изготовление в Норильске местной взрывчатки из горючего материала (поглотителя) и жидкого кислорода. В переводе с латинского — оксигениум ликвид, это раскатистое слово и означает: кислород жидкий, в сокращенном соединении и с неточным окончанием — оксиликвит. Экспертная комиссия, читал я в документах, под руководством известного ученого-горняка академика А.А.Скочинского одобрила использование в качестве горючей основы смесь таймырского мха-сфагнума (ягеля), за тысячелетия превратившегося в торф, с измельченным углем и металлическим порошком. Такие смеси ранее были уже испробованы. Идея казалась плодотворной: торфа в тундре полно.

Да простит мне читатель технические подробности, которых будет немало в повествовании. Но ведь я обещал рассказать о Сталинской премии, как присудили ее за новшество в науке и технике, достигнутое в лагере. Именно техника стала теми корнями, из которых выросло причудливо разветвленное древо человеческих отношений, свойственных отнюдь не только лагерю. Десятки лет Сталинские премии присуждались тысячам избранных счастливцев за совместную работу с десятками и сотнями тысяч безвестных трудолюбцев и творцов. А бывало и так, что не за совместную, а лишь за символическое участие. Корни и кроны экономических и нравственных взаимоотношений, неразрывно связанные, разрастались, и вызревали в их соках человеческие судьбы, характеры, — благополучные и несчастные, совестливые и бесчестные, и совестливые переходили под гнетом всяких обстоятельств в бесчестные, и выкристаллизовывался творец бескорыстный, самоотверженный, на котором и держится жизнь, тот неисчислимый Иван Денисович. Так было издревле, так было всегда. Так, в сущности, и сегодня.

Оксиликвиты и открытые горные разработки к началу нашей истории были далеко не новинкой. Советская страна, готовясь к схваткам с последними бастионами загнивающего капитализма, старалась быстрее наверстать все упущенное, по совету ученых перенимала передовой зарубежный опыт, обогащая его плодами собственных талантов.

Впервые применили оксиликвиты в 1899 году. Дело было в Италии — прорывали сквозь Альпы Симплонский тоннель. Затем использовали ВВ на жидком кислороде во Франции в 1914-1918 гг., в Китае, Корее, в Чили и в США. И вот в 1927-1933 гг. их попытались применять в СССР — на строительстве Днепрогэса, а во второй половине тридцатых — при добыче медной руды в Коунраде («Прибалхашстрой»).

Обо всем этом я прочитал в нескольких книжицах, которые имелись в лаборатории, — их привез сюда москвич Алексей Дмитриевич Яхонтов. А по Коунраду был толстый, в тяжелом переплете, как святцы церковные, технический отчет, отпечатанная на машинке копия — бледные строчки третьего или четвертого экземпляра на желтоватой бумаге. Он и служил нашими лабораторными святцами.

На титульном листе первым значился инженер Ж.К.Граубиц. Впоследствии я узнал, что значат инициалы: Жан Карлович. По материалам отчета он написал книгу — одну из первых в нашей стране монографию об оксиликвитах. Добыл Алексей Дмитриевич и ее. А еще позже, в первой половине пятидесятых, судьба подарила мне несколько приятных и поучительных встреч с этим замечательным инженером и прекрасным человеком — в Норильске и в Москве. Жан Карлович был гостем моей семьи в Норильске, я бывал в его московской квартире. Мы подружились, несмотря на разницу в возрасте, у нас было много общего. Жан Карлович был обаятельный, интересный человек с широким кругозором, глубоко демократическими взглядами, истинный интеллигент. Скончался он в 1959 году в Москве. Храню мечту написать о нем подробно, исследовать его жизнь.

В лаборатории оксиликвитного завода

Несколько тяжких неудач (неожиданных взрывов, унесших жизни людей) остановили после Коунрада применение оксиликвитов в СССР. Но все-таки не забыли о них инженеры и ученые. И вот решено было вернуться к ним в Норильске. А для детального исследования малораспространенного и опасного ВВ, тем более — в суровых условиях сибирского Заполярья, запрограммировали специальную лабораторию. Ее открыли в марте 1942-го, почти за полгода до начала строительства Кислородного (оксиликвитного) завода. Отвели комнатку в только что возведенном здании рудоуправления. Потом и другую, рядом с ларьком Соломона Кадисова.

Здесь и началось многолетнее исследование и самое широкое в СССР да и во всем мире промышленное применение оксиликвита, удостоенное Сталинской премии.

Чувствуете пафос в моем голосе? Да, пятнадцать лучших лет жизни соединены с этой страницей истории техники.

Когда Алексей Дмитриевич Яхонтов сочувственно расспрашивал оборвыша-доходягу о том, что привело его в снега Заполярья, никто из нас, как и полагается в жизни не предугадывал, к чему это приведет. Яхонтов не знал что, определяя бывшему студенту место в лаборатории, спасая его от смерти в лагере, обрекает на другую гибель (потому что по всем последующим событиям выяснилось где-то в черновиках судьбы предназначено было мне сгинуть не от мороза в тундре, не от ножа уголовника, не на полях сражений с фашистами, куда я так просился, а от патронов яхонтовского оксиликвита). А исключенный студент не ведал, какие взлеты надежд и увлекательного творчества предстоят ему на удобренной жидким кислородом ниве.

Специалистов в столь редкостной отрасли знаний до Яхонтова в Норильске не было. Но люди, знакомые со взрывчаткой, естественно, имелись.

Через несколько дней после первой беседы с Яхонтовым, а вслед за тем и с Зинюком, Тарас Иванович Труба, в непосредственное подчинение к которому я поступил, дал мне вместе с начальным заданием лабораторный журнал, сшитый из плотной кремового цвета оберточной бумаги! В журнале были записи, сделанные год назад. Тарас Иванович советовал прочитать их. А потом мы стали записывать в этом журнале и наши опыты. Когда он заполнился, Тарас Иванович сшил другой, потом еще и еще...

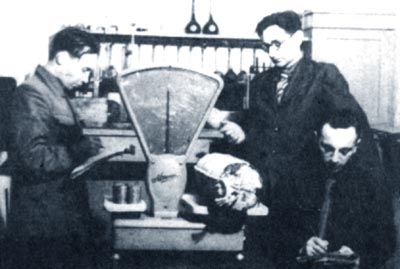

Щеглов С., Зинюк Ю., Кантор М. Испытание "жизненности"

оксипатрона (времени испарения кислорода) в оксиликвитной лаборатории

Восемнадцать лет спустя, уезжая из Норильска, я вместе с собственным архивом и разросшейся библиотекой увез в Тулу и архив ликвидированного к тому времени оксиликвитного завода. Это странная и, наверное, редкостная история. Начав заполнять все эти журналы, папки, составлять отчеты о проведенных опытах, продолжая начатое до меня, я, естественно, не думал о сохранении всего этого. Была надобность, ежедневная потребность заглядывать в прошлые записи для продвижения исследований. Природная и воспитанная в детстве матерью аккуратность обязывала меня все записывать и хранить тщательно, системно, что сразу же оценили начальники. По мере того как я рос на работе, стал исполнять обязанности инженера, потом заведующего лабораторией, потом начальника завода, все записи и документы оказались в моем полном ведении. Можно было сбросить их подчиненным, но я хранил и других приучал хранить. Накапливались десятки и сотни журналов, папок, толстых отчетов, книг за годы и годы.

И надо учесть, что все это было страшно секретно. Взрывчатка ведь, да еще в недрах многократно засекреченного ИТЛ и комбината. Сколько расписок за это дал! И за каждое нарушение — верный срок. Новый срок. А мне, уверяю вас, и одного вполне хватало.

Как поступали умные люди? Уж коли довелось кипеть в этом секретном аду и даже что-то записывать, то все, что можно, сразу же и уничтожай. Огонь — штука надежная. Оставляй только то, что нельзя не оставить, то, что начальство требует. С этой точки зрения девяносто процентов наших журналов, папок я мог тысячу раз сжечь, чтобы не возиться, не надевать хомут на шею.

А я, дурачина, надевал. Хранил, а когда волны секретности поднимались особенно высоко и приходили соответствующие циркуляры и комиссии с проверками, — составлял описи, сдавал в третий, первый, как их еще там называли, отделы, таскал тяжелые портфели сам, заставил других таскать, расписывался, обязывался, предупреждался. Приливы секретности спадали, из тех отделов мне звонили, спрашивали, можно ли уничтожить сданные документы или я их возьму на завод и буду хранить, — я забирал их обратно, берег, перевозил из здания в здание по мере того как развивалось и видоизменялось хозяйство завода. С точки зрения здравого смысла — нелепость.

Короче говоря, быть бы всем этим записям пеплом, развеянным над норильской тундрой, со всеми подробностями опытов, со всеми именами и фамилиями людей, их производивших, да вот такой чудак нашелся. Завода не стало — перевез все эти сотни папок к себе в квартиру, не такую уж просторную, и там сохранял. А когда стал с Норильском прощаться, заполнил ими почти целый контейнер. И выгрузил в Туле. Зачем, к чему?

Всю бессмысленность поступка понял тридцать пять лет спустя, когда в тульской квартире стало уже нечем дышать и негде повернуться, а жизнь мчалась к финишу, и стало ясно, что вскорости мои наследники не придумают ничего другого, как сдать все эти желтые бумаги в макулатуру или просто выбросить.

Нелепое начало рождает нелепый конец. Однако кто чудаком родился, чудаком и умрет. В моих глазах нелепости в таких поступках не было. И я написал в Норильский музей и архив, что хотел бы сдать им свои богатства как память первых лет Норильска.

К счастью, люди, работающие в тех организациях, не посмеялись надо мной, а с благодарностью приняли предложение. И начал я обратную перевозку — из Тулы в Норильск, теперь уже не по Енисею, а по воздуху, не контейнером, а отдельными пачками по три, четыре килограмма, бандеролями, посылками. И вот уже пятый год идет этот процесс: упаковываю, отправляю, а в Норильске Лилия Григорьевна Печерская, Ольга Александровна Дудченко распечатывают, принимают, складывают, регистрируют, ставят на журналы и папки новые номера и шифры, вдобавок ко всем прежним, и лабораторным, и заводским и первоотдельским. За четыре года почта перевезла сотни папок и книг, десятки и десятки килограммов, но еще остается немало.

Вот такое отступление. А теперь вернемся в далекие годы, когда тот архив зарождался, когда трудились люди, начинавшие Норильск и, в частности, его оксиликвит. Люди, большинство из которых (да девяносто девять процентов!) всего этого и не прочитают уже.

Один из самых ранних документов в том архиве — акт первого опытного взрыва оксипатронов на руднике Угольный Ручей. Без особого интереса читал я тогда, в декабре 1942-го или январе 1943-го, как некие неведомые мне старший инженер Морель и взрывники Решетов и Азаров провели 31 декабря 1941 года в присутствии горного инженера Иванова и какой-то Чупраковой испытание двух тоненьких патронов.

Замечено давно: чем дальше в прошлое уходят годы, тем дороже нам события и люди, с которыми шли мы по каменистым дорогам жизни. Но пока годы не отодвинулись достаточно далеко, как же мы беспечны, как расточительны в дружбе: разведет судьба — и не побеспокоимся отыскать человека. Помним, держим в памяти, а найти, возобновить отношения — руки не доходят. Как нехорошо!

Давно я это понял и не могу корить себя за то, что стало такое для меня нормой. Напротив, многих друзей юности и тюрьмы, и раннего Норильска, отброшенных от меня этапами, сохранил и отыскал, и по сей день еще отыскиваю. А вот с Тарасом Ивановичем получилось плохо. Уехал он из Норильска — как-то незаметно для меня: то ли в отпуске был я в то время (а случалось, по полгода и больше проводил в отпуске, за несколько лет сразу), то ли еще что закрыло от меня его отъезд. Работали мы к тому времени в разных подразделениях необъятного комбината.

Делал — в конце пятидесятых годов — попытки отыскать, писал запросы в адресные столы городов, куда, по моим предположениям, мог перебраться реабилитированный, восстановленный во всех правах Тарас Иванович Труба. Бесполезно, не отыскать следов. И общих знакомых тоже.

...Яхонтов поговорил и отпустил меня — остался недосягаемым начальником. Даже Зинюк — хотя и тоже, как я, заключенный, да и не такой, как я, — начальник. И этот — поговорил и отошел. А вот с Тарасом Ивановичем я был неотступно, с утра и до вечера, в полном смысле товарищи по работе. А еще и по судьбе: оба — пятьдесят восьмая, оба — близкие социально: он — инженер-химик, я — бывший студент. И по возрасту не такая уж большая разница: лет на семь он меня старше.

Хитроватый, а в глубине добродушный, открытый и веселый, с неизменным юмором, он сразу расположил меня в товарищи, ни тени высокомерия и превосходства. А я-то видел, что мы далеко не ровня: и по жизненному опыту, и по знаниям, и по талантам. Я-то видел, что щенок перед ним, и до сих пор не могу взять в толк, какие качества нашел во мне этот человек, чтобы поставить с собой в ряд.

Молодцеватый, спортивной выправки (и стрижка — полубокс), среднего роста, черты лица некрупные, но кожный покров мясистый, что делало его на вид несколько старше своих лет, привлекал Тарас Иванович, располагал к себе прежде всего своей внешностью. Разговорчивый, остроумный, неистощимый на анекдоты и всякие песенки-побасенки, которые так к месту за лабораторным столом, за колбами и ретортами, аналитическими тонкими весами и тиглями-муфелями.

Качественный и количественный анализ в его руках совершался как искусство. Опилить и оплавить трубочку, выточить и пригнать пробку, соединить сосуды, добиться герметичности — все под песенку, все под прибаутку! А какая аккуратность в записях! Линию проведет карандашом или тушью — не отличишь от типографской. Цифры в ряды выставит — залюбуешься. Чертеж сделает — глаз не отвести. График выведет — на стенд вешай!

Научил он меня натягивать ватман на рамку, отмывать акварельные краски, чтобы тон был не замутненный, с чертежными шрифтами познакомил. Да мало ли еще чего! Это был инженер в самом высоком смысле слова. Ничто не выпадет у него из рук. Ну и знания — дай Бог!

Был он еще и художник. Чувствовал природу и умел запечатлеть ее с помощью удивительно прозрачных под его рукой акварельных красок — на ватмане, на картоне.

Записные книжечки и карманные блокнотики для методик анализов и других заметок Тарас Иванович сшивал, переплетал по всем правилам, с удивительной точностью обрезал острым ножом, оклеивал черным дерматином — получались томики типографского изготовления, которые он потом заполнял бисерными строчками полиграфической же четкости. На такую мелкость, убористость буквочек способен был лишь человек, прошедший через тюремные камеры, где каждый клочок бумаги на строжайшем учете.

Довольно быстро узнал я подробности жизни Тараса Ивановича до лагеря, его юности, студенческой поры. Родился на Украине, а вырос в Грузии, тетка, кажется, была грузинка. Кавказские анекдоты, рассказываемые с неподражаемым акцентом, восхитительно звучали в его устах.

Однажды рисовальное искусство Тараса Ивановича вышло ему боком. Году в сорок четвертом или сорок пятом оформляли мы один из очередных отчетов об исследованиях лаборатории и практике использования оксиликвита на руднике. Яхонтов поставил задачу: отчет должен быть не только по содержанию на высоте, но и внешность иметь соответствующую. Ну, мы и постарались, том вышел на славу, в коленкоровом переплете, с тиснением даже. Не только комбинатскому начальству показывал его Алексей Дмитриевич, но и в Москву возил, в Институт горного дела Академии наук и даже Лаврентию Павловичу представлял. (Впрочем, Яхонтов мог и прихвастнуть; не верили мы, что допустили нашего начальника пред грозные очи верховного шефа ГУЛАГа, туда и начальник комбината, полковник госбезопасности, редко допускался).

Когда отчет был уже отпечатан, фотоснимки и графический материал подобраны (все графики — рукой Тараса Ивановича вычерчены), поручил Алексей Дмитриевич нарисовать титульный лист. Не просто так, а художественно (вкус у Яхонтова был, надо отдать ему должное). Чтобы и идея на высоте, и исполнение. Тарас Иванович вложил все мастерство. Через всю страницу рудничную скважину протянул в разрезе, в ней патроны оксиликвита аккуратно загружены. Кругом — виньетки изящные и среди них оксиликвитные аксессуары: и сосуды Дюара, и наши термосы, и даже фрагменты кислородной установки. А в самом низу, в правом нижнем уголочке, поставил Тарас Иванович подпись художника. Меленько так вывел черной тушью «Т.Труба». И не так уж разборчиво получилось, и совсем не броско, незнающий человек, пожалуй, и не обратил бы внимания на эту скромную подпись, а тем более не прочитал бы ее.

Сначала Алексей Дмитриевич прямо-таки с восторгом разглядывал рисунок, вертел кусок ватмана и так и этак, и откидывал на вытянутую руку, и к глазам подносил, изучал все детали, оценивал общее впечатление. Пока, наконец, взгляд его не остановился, на подписи в нижнем уголке. Улыбка с добродушного лица Яхонтова исчезла, оно начало мрачнеть, брови строго сдвинулись.

— А это что? — указал он пальцем на подпись. Юрий Натанович наклонился, чтобы рассмотреть. Тарас молчал, весь как-то сжался.

— Это что же получается? — хорошо поставленный голос Алексея Дмитриевича налился металлом. — Как у Зощенко: оксиликвитам теперь форменная труба?

Зощенко об оксиликвитах ничего не писал, но его фразу про мужей, которым «форменная труба», кто же не знает?

Тут следует сказать, что Тарас Иванович настойчиво отстаивал произношение своей фамилии не Труба, а с ударением на первом слоге: Труба. Однако не все учитывали это пожелание заключенного инженера и большинство знакомых произносило привычно по-русски: Труба. Так произносил и Алексей Дмитриевич Яхонтов.

— Убрать! Переделать! — Яхонтов отбросил лист.

Мы все, все поняли! Ведь знали же, что ведет Алексей Дмитриевич упорную борьбу со своими противниками, противниками оксиликвита. Ничего из этой затеи не выйдет, доказывали оппоненты Яхонтова, без твердых взрывчатых веществ комбинат не обойдется, мало ли что там академики выдумают, они в Москве, а нам здесь, в Норильске, руду добывать, металл выплавлять для фронта, нам не до экспериментов.

Да, борьба шла ожесточенная. Горняки-практики тем больше ненавидели оксиликвит, приносивший им хлопоты вместо пользы, чем с большей настойчивостью продвигал его Яхонтов. Инженеры писали докладные комбинатскому начальству, выступали на планерках и совещаниях, поднимали на щит каждый промах, каждую неудачу, настраивали руководство против оксиликвита. А тут еще прямолинейность Алексея Дмитриевича, его нежелание идти на компромиссы, а тем более — поделиться с кем-либо из местного начальства изобретением. С первых же дней он провел через БРИЗ комбината свое «УПЯ» — универсальный поглотитель Яхонтова, получил за него сколько-то тысяч и авторское свидетельство.

В общем, по всем законам диалектики боролось новое со старым. И мы получали свои уроки, свои шишки. Паны дерутся, у хлопцев чубы трещат.

На оглавление На предыдущую На следующую